平成13年度 第1回総合小委員会

Ⅰ-5 環境保全措置の検討方法

1 環境保全措置の目的

環境保全措置の目的は、環境影響評価法第1条にあるように、「環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとることなどにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保」することにある。したがって、環境保全措置の立案は、環境影響評価制度の中で最も重要な位置づけにあることを認識する必要がある。

環境保全措置は、事業による景観・触れ合い活動の場への影響を極力回避または低減するとともに、評価の対象とする地域において景観・触れ合い活動の場の保全に係る基準または目標*1が定められている場合にはそれらとの整合も図り、地域を特徴づける景観・触れ合い活動の場が有する価値を保全し、人が享受している自然の恩恵の減少を限りなくゼロにすることを目指して検討をおこなう。

2 環境保全措置の優先順位・内容(回避、低減、代償)

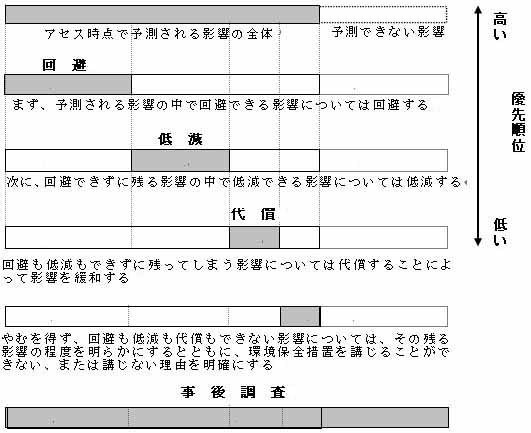

1) 優先順位(図Ⅰ-5-1)

環境保全措置は、次の順位で検討をおこなう。

- [1]

事業による影響が及ぶと予測され、環境保全措置を講ずる必要があると判断される景観、触れ合い活動の場の状態や価値の変化に関し、その影響を「回避」または「低減」するための措置を検討する。

- [2]

[1]による回避または低減措置の効果が十分でないと判断された場合、もしくは不可避の理由により回避または低減措置が不可能であると判断された場合に、はじめて「代償措置」を検討する。

2) 回避、低減、代償の考え方

(1) 回避、低減、代償の考え方

景観や触れ合い活動の場は人と自然との関係の上に成立しており、地域の歴史や文化とも複雑に関係していることから、事業による影響が何らかの形で生じる場合には、事業自体が中止されない限り厳密な意味での回避措置はない。また、全く同じ景観や触れ合い活動の場を創出することは現実的にはできないため、厳密な意味での代償措置も存在しない。

しかし、調査・予測結果から景観や触れ合い活動の場に何らかの影響があると予想される場合には、重大な影響を回避するための措置や、損なわれる対象や関係性を維持・修復するための措置の検討は必要不可欠である。

環境保全措置の立案とは、予測された影響を事業者が実行可能な範囲内でいかに小さくしうるかについて、より効果的な手法を合理的に選択していくことである。事業者は、最善の環境保全措置を立案し、事業による影響の回避または低減を図り、それが不十分あるいは不可能な場合には代償を図っていく必要がある。

※1 基準または目標とは、国または地方公共団体が環境保全のために定めた計画(環境基準、環境基本計画、環境保全のための条例など)や景観・触れ合い活動の場の保全のために定めた指針などをいう。保全方針の設定に際しては、それらとの整合を図ることも重要である。なお、景観・触れ合い活動の場に関する環境基準として特に定められたものはない。

(2)回避、低減、代償の内容

ここでは、回避、低減、代償とは以下に示す内容としてとらえるが、それらの間を厳密に区分できるものではない。

| 回避: | 行為(環境影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。具体的には、事業の中止、事業内容の変更(一部中止)、事業実施区域やルートの変更などがある。つまり、影響要因またはそれによる景観、触れ合い活動の場への影響を発現させない措置といえる。 |

| 低減: | 低減には、「最小化」、「修正」、「軽減/消失」といった環境保全措置が含まれる。最小化とは、行為の実施の程度または規模を制限することによって影響を最小化すること、修正とは、影響を受けた環境そのものを修復、再生または回復することにより影響を修正すること、軽減/消失とは、行為期間中、環境の保護および維持管理により、時間を経て生じる影響を軽減または消失させることである。要約すると、何らかの手段で影響要因または影響の発現を最小限に抑えること、または、発現した影響を何らかの手段で修復する措置といえる。 |

| 代償: | 損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出することなどにより、損なわれる環境要素の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための措置である。つまり、消失するまたは影響を受ける環境(景観・触れ合い活動の場)にみあう価値の場や機能を新たに創出して、全体としての影響を緩和させる措置といえる。 |

アセスの時点で予測できない影響を含め、事後調査により影響を確認し、適切な措置を講じる

図Ⅰ-5-Ⅰ 環境保全措置の優先順位と残る影響、事後調査の関係

田中章,1997を参考に作成

3 環境保全措置の立案の手順

1) 保全方針の設定

具体的な環境保全措置の立案では、予測結果などの情報を環境保全措置立案の観点として取りまとめ、これを踏まえて影響が予測される景観(眺望景観や囲繞景観の普遍価値や固有価値)、触れ合い活動の場(活動特性やアクセス特性の普遍価値や固有価値)などを環境保全措置の対象として選定する。それらをどの程度保全するのかといった環境保全措置の目標とあわせ、保全方針として明らかにすることが重要である。

2) 事業計画の段階に応じた環境保全措置の検討

環境保全措置の具体的な検討にあたっては、想定される影響要因の区分から、「存在・供用」の影響に対する環境保全措置と「工事」の影響に対する措置の検討が必要となる。

事業計画では、一般的に、「存在・供用」に関わる計画の検討が先行しておこなわれる。検討手順としては、立地・配置あるいは規模・構造、施設・設備・植栽、管理・運営といった順に段階的に検討する。そして、「工事」に関わる工事計画は「存在・供用」に関わる計画の検討がある程度進んだ段階で、これらの結果を計画条件として検討する。

環境保全措置は、このような事業計画の段階に対応して、それぞれいくつかの措置案を検討し、影響の回避または低減が最も適切におこなえるものを選択する。

従来の環境影響評価においては、このような段階的検討手順を踏まず、あるいは検討の経緯を示すことなく、最終的に採用した環境保全措置のみを記載する場合が多く見られた。このため、合意形成を図るための情報としては不十分なものとなり、かえって事業者に対する地域住民の不信感を醸成させる結果につながっていたケースもある。このような点を改善するためには、環境保全措置の検討過程や選定理由を準備書や評価書において明確に記載することが重要である。

3) 環境保全措置の立案の手順

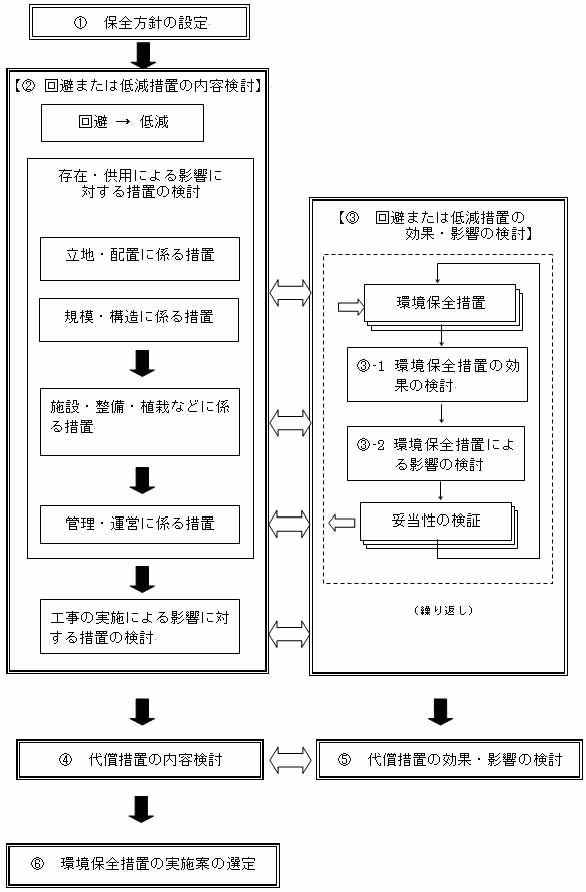

環境保全措置の立案は、図Ⅰ-5-2および以下に示した手順に従っておこなう。

<環境保全措置の立案の手順>

| [1] | 保全方針(環境保全措置立案の観点、環境保全措置の対象と目標)を設定する。 |

| [2] | 「存在・供用」に係る「立地・配置あるいは規模・構造」、「施設・設備・植栽など」、「管理・運営」、ついで「工事の実施」といった事業計画の段階に応じて、回避または低減措置の具体的内容を検討する。 |

| [3] | 検討された回避または低減措置について以下の手順で効果および影響の検討をおこない、その結果を整理することにより妥当性を検証する。 |

| [3]-1 | 回避または低減措置の効果をできる限り客観的に検討する。不確実性が残される場合にはその程度を明らかにする。 |

| [3]-2 | 回避または低減措置の実施に伴う他の環境要素への影響、あるいは、回避または低減措置を講じるにも関わらず存在する環境影響について検討する。 |

| [4] | 回避も低減もできずに残される影響を代償するための措置(代償措置)を検討・選定する。 |

| [5] | 選定された代償措置について、効果および影響の検討をおこない、その結果を整理することにより妥当性を検証する。 |

| [6] | [2]~[5]を繰り返し、最適な環境保全措置実施案を選定する。 |

図Ⅰ-5-2 環境保全措置の立案の流れ