平成13年度 第1回総合小委員会

Ⅰ-4 調査・予測の手順と方法

1 調査・予測の考え方

環境影響評価における調査・予測手法は、スコーピング段階での検討及び意見聴取の手続を経て、地域特性及び事業特性を反映し、さらに第三者の意見を踏まえて選定されるものである。

したがって、調査・予測の対象となる要素については、事前に行われるスコーピング段階での検討によって、重点的かつ詳細に実施すべき要素、あるいは簡略化した手法で効率的に実施すべき要素とに区分されており、調査・予測の実施段階では、この重点化・簡略化の判断に応じてメリハリのある調査・予測作業を進めていくことが大切である。

そのため、調査・予測手法を一律に規定したり、固定的に考えることは避けるべきであり、新たな手法の適用や表現方法の開発等、個別案件ごとに最適な方法を創意工夫していく必要がある。また、準備書・評価書を作成、公告・縦覧する手続を通じて、その結果に対する国民、都道府県知事、市町村長、主務大臣、環境大臣等様々な主体からの意見を受けることにより、将来的には各種の調査・予測手法の適用の幅や条件が絞り込まれ、あるいはさらに改良されていくこととなる。

調査・予測は一連の作業フローの中で行われるものであり、その過程で環境保全措置の検討、事業計画へのフィードバック等が繰り返される。さらには調査により新たな要素が発見されることもあることから、随時補足的な調査が必要となったり、調査結果に応じて新たな予測手法の適応を検討する必要性が生じるなど、流動的な側面もある。方法書に示した調査・予測・評価の実施計画を変更した場合にはその内容と変更理由を整理して準備書に記載することが必要となる。

調査・予測手法には、現時点では開発途上にある技術も多く、それらの環境影響評価への適応技術の確立や選択にあたっての適性の目安等については、今後の研究や実績の積み重ねを必要とする。しかし、環境影響評価の技術手法をより良いものへと向上させていくためには、これらの関連分野の研究や技術開発の進展を迅速に取り入れながら、個々の案件ごとに最新の技術の導入を積極的に行い、環境影響評価への適応の実績が積み重ねられていくことが期待される。

2 調査の手順と方法

2.1 景観に関する調査

調査においては、「眺望景観」と「囲繞景観」に関する現状把握を行う。

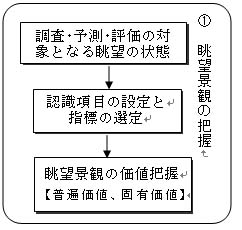

1) 眺望景観の把握

眺望景観の調査はスコーピングを通じて抽出された、視覚的変化の可能性のある範囲内に存在する要素(景観資源、眺望点、眺望景観)を対象として行い、現況の眺望景観が有する普遍価値と固有価値を把握する。

(1) 調査・予測・評価対象となる眺望景観の状態把握 (2) 認識項目の設定と指標の選定 (3) 眺望景観の価値の把握 |

|

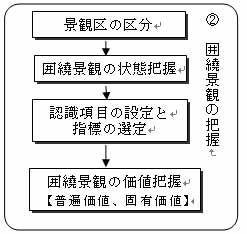

2) 囲繞景観の把握

囲繞景観の調査は、スコーピングを通じて設定された、直接改変の可能性のある範囲及び特性変化が生じる可能性のある範囲内全域を対象として行い、現況の囲繞景観が有する普遍価値と固有価値を把握する。

(1)景観区の区分 (2) 囲繞景観の状態把握 (3)認識項目の設定と指標の選定 |

|

2.2 触れ合い活動の場に関する調査

調査においては、「活動特性」と「アクセス特性」に関する現状把握を行う。

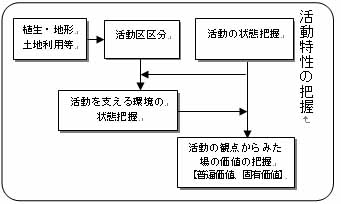

1) 活動特性の把握

「活動特性」に関する現況調査においては、「活動」と「活動を支える環境」および活動に対する「価値の認識」の把握を行う。

|

(1) 活動の状態把握 (2) 活動区の区分 (3) 活動を支える環境の状態把握 (4) 活動の観点からみた場の価値の把握 |

|

2) アクセス特性の把握

アクセス特性の調査においては、工事中や供用開始後にアクセスが影響を受ける可能性がある触れ合い活動の場を把握した上で、そのアクセスルートの利用実態等を把握する。

3 予測の手順と方法

3.1 景観に関する予測

1) 眺望景観の変化予測

眺望景観の変化予測は、シミュレーション画像の作成等による視覚的変化を予測する技術を用いて行い、視覚的変化による眺望景観の普遍価値と固有価値の変化の程度を推定する。

(1) 眺望景観の変化予測 (2) 眺望景観の価値の変化予測 |

|

2) 囲繞景観の変化予測

囲繞景観の変化予測は、主にオーバーレイ等による景観要素の状態の変化を予測する技術を用いて行い、景観要素の状態の変化による囲繞景観の普遍価値と固有価値の変化の程度を景観区(景観的に一体の空間として捉えられる区域)ごとに推定する。

(1) 囲繞景観の状態の変化予測 (2) 囲繞景観の価値の変化予測 |

|

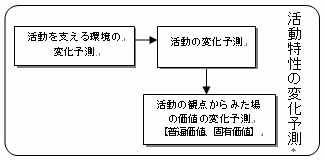

3. 2 触れ合い活動の場に関する予測

1) 活動特性の変化予測

「活動特性」の変化に関しては、事業計画とのオーバーレイ等によって、活動を支える環境が直接改変や空間特性の改変などにより、どのように変化するかを予測し、その変化が活動と場の価値に与える影響を予測する。

(1) 活動を支える環境の変化予測

[1] 直接改変の程度の予測 [2] 空間特性の改変の程度の予測 |

|

(2) 活動の変化予測

直接改変及び空間特性の改変の程度と内容についての予測結果から、それぞれの活動への影響、変化の程度について、活動種ごとに、活動区を単位として予測を行う。さらに、調査地域内外の活動の連続性等の観点も含め、対象とする活動全体への影響を総括的にとりまとめる。

(3) 活動の観点からみた場の価値の変化予測

上記の活動種ごとの変化予測の結果を重ね合わせ、事業の影響要因が、活動の状態、活動を支える環境の状態、活動の観点からみた場の価値に対して全体としてどのような影響を与えるかを活動区単位に整理して、活動特性への影響として記述する。

2) アクセス特性の変化予測

アクセス特性が受ける変化とは、ルートそのものの位置や形状の変更、工事車輌の通行や供用開始後の車輌の通行等による利用特性の変化とがある。

工事計画を含む事業計画から、影響の内容を把握し、ルートの状態と利用者数の現況との比較により、アクセス特性の変化を予測する。