参加型アセスの手引き

3.参加型アセスの仮想実施例

ここで紹介するものは、これまでに述べてきた参加型アセスの考え方で実施した場合の仮想事例です。

事業計画に至るまでの経緯、住民等の動向をもとに、事業者どのように判断し、どのタイプを選択し、アセス・ファシリテーターをだれにしたか、手続きの段階でどのようなコミュニケーション・ツールを採用し、結果をどのように判断したかを示しました。この例のように、4つのタイプ(表14参照)は明確に区別されるのではなく、コミュニケーションの目的によってさまざまな組合せがあるものと考えられます。

これは仮想ですが、実際の取組み事例が土台になっています。この事例のように、住民等とのコミュニケーションを考える上では、事業の規模や種類、地域環境の特性などもさることながら、住民団体等がそれまでにどのような取組みを蓄積しているかが大きな要因となる場合があると考えられます。

また、コミュニケーション・ツールの活用として、ワークショップについての設計と運営例を紹介しています。

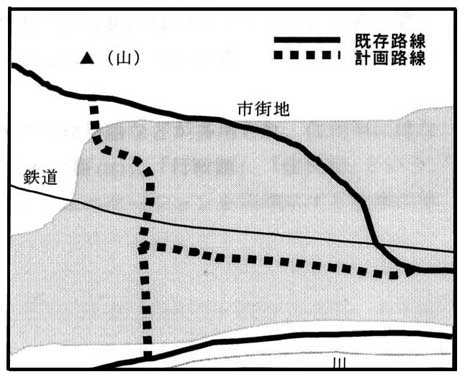

○B市都市計画道路整備・環境影響評価

○事業概要 市街地に2本の4車線幹線道路(高架部を含む)を整備。総延長9km。

○経 緯

約30年前に計画決定したが、住民の反対もあり、事業化されていなかった。大火により用地買収の条件ができ、今後の防火・防災を考えて事業化を決定。

既存測定局の値や類似路線の交通量などからの推定で作成した「環境調査報告書」により説明を行ったが、理解を得られず、議会の指摘もあり、制度に準じてアセスを実施することとなった。

ケース1「情報開示強化型」での実施例

【住民等の動向】

事業化決定は「寝耳に水」と反発。沿道の自治会を中心に連絡会を結成して、事業化に反対する運動を展開している。離れた場所にある既存測定局データによる「環境調査報告書」では不十分と指摘している。しかし、慢性的な渋滞が問題になっている既存幹線道路沿道の住民等の一部には異論がある。

【事業者の判断】

「環境調査」を実施した上に、住民等の要求によるアセスの実施である。十分に説明すれば、事業は交通流の円滑化につながり、公害の恐れがないことは、より理解がえられる。

【重視するテーマ】

沿道大気汚染の市街地住民に及ぼす影響の程度

【アセス・ファシリテーターをだれにしたか】

コミュニケーションの担当職員を設置

【コミュニケーション計画の概要】

|

方法書の 段階 |

縦覧、意見募集 |

住民団体に方法書を配布し、概要書は全戸配布。 |

|

自主的な説明会 |

地域別説明会の他、住民団体との懇談会を開催 | |

|

まとめ |

意見と見解をホームページ等で公表 | |

|

準備書の 段階 |

縦覧、意見募集 |

方法書段階に同じ |

|

説明会 |

方法書段階に同じ | |

|

まとめ |

方法書段階に同じ | |

|

評価書 |

縦覧の他、住民団体等に配布 | |

|

事後調査 |

事後調査報告書を、縦覧の他、住民団体等に配布 | |

【実施結果の総括】

情報開示と逐次説明に訪問する姿勢は歓迎された。

しかし、予測交通量の設定では最後まで平行線となったため、大気汚染の影響について共通理解を得るには至らなかった。

また、地域別説明会において、既存幹線沿道の住民とその他の地域の住民との意見の違いが判明し、この段階での解決に至らなかった。

ケース2「対話推進+監視参加型」での実施例

【住民等の動向】

事業化決定は「寝耳に水」と反発。自主的に大気汚染、騒音についての簡易法による環境調査と住民健康アンケートを実施して、離れた場所にある既存測定局データによる「環境調査報告書」では不十分と指摘している。しかし、慢性的な渋滞が問題になっている既存幹線道路沿道の住民等の一部には異論がある。

【事業者の判断】

事業者である市が行うアセスへの不信感が強く、適正な実施であることを示す必要がある。計画の枠組みの変更はありえないが、環境保全対策では協議の余地がある。

【重視するテーマ】

事業者への信頼回復を図る。

【アセス・ファシリテーターをだれにしたか】

アセスのコンサルタント会社の担当者が実施

【コミュニケーション計画の概要】

|

方法書の 段階 |

検討の過程 |

反対している住民団体と懇談会を開催 |

|

縦覧、意見募集 |

懇談会により反映したことを説明に訪問し、配布。 | |

|

自主的な説明会 |

地域別の他、大気汚染、騒音、景観の3分野別に開催 | |

|

まとめ |

意見と見解をホームページ等で公表 | |

|

準備書の 段階 |

作成の過程 |

調査・測定・検査への立会い見学会を開催 |

|

縦覧、意見募集 |

方法書段階に同じ | |

|

説明会 |

分野別説明会において、コンピューター・グラフィックスをお互いが使いあって、意見交換 | |

|

まとめ |

方法書段階に同じ | |

|

評価書 |

報告・懇談会を開催(資料として配布) | |

|

事後調査 |

年に1回、報告・懇談会を開催(配布) | |

【実施結果の総括】

住民等の意見を受けて測定個所を増やした。また、コンピューター・グラフィックスを使った分野別説明会では、お互いが同じ機材とソフトを使って、感度分析や景観の変化予測などを行ったことは歓迎された。そして、その結果をふまえた高架立ち上がり部での環境保全策を盛り込むなどの姿勢が評価された。

しかし、交差点部分での拡散モデルの信頼性に対しては、一部の住民に根強い抵抗感があった。また、高架部の景観問題は平行線をたどったが、景観デザインのワークショップを開催するよう住民から提案があり、道路の詳細設計において行うことを約束したことは評価された。

ケース3「監視参加+計画参加型」での実施例

【住民等の動向】

事業化決定は「寝耳に水」と反発。自主的に大気汚染、騒音、健康、景観について簡易法による環境調査などを実施。離れた場所にある既存測定局データによる「環境調査報告書」では不十分と指摘。2車線化の代替案も示した。しかし、慢性的な渋滞が問題になっている既存幹線道路沿道の住民等の一部には異論がある。

【事業者の判断】

周辺開発の動向もあり、交通量予測は難しく、不確定要素が大きい。住民等から出されている代替案も視野に、今後のまちづくりを考え、信頼関係の修復を図る観点から、柔軟に検討をすすめる。

【重視するテーマ】

持続可能な地域づくりへの住民参加

【アセス・ファシリテーターをだれにしたか】

住民団体を支援していた環境NPOが、アセス・コンサルタント会社の下請けに入る形で、業務を請け負ってもらった。

【コミュニケーション計画の概要】

|

方法書の 段階 |

検討の過程 |

公募者を含む意見交換会、環境診断マップやカードを使ったワークショップを開催 |

|

縦覧、意見募集 |

ホームページ上に意見交換コーナーを開設(ファシリテーターが管理) | |

|

自主的な説明会 |

地域別の他、大気汚染、騒音、景観の3分野別に開催 | |

|

まとめ |

集まった一般意見をふまえた意見交換会を開催 | |

|

準備書の 段階 |

作成の過程 |

調査・測定・検査への立会い見学会を開催 簡易測定法による大気汚染と音環境の測定 |

|

縦覧、意見募集 |

方法書段階に同じ | |

|

説明会 |

最終で総括説明会を催し、投票ゲームとコンセンサス会議方式のワークショップを開催 | |

|

まとめ |

方法書段階に同じ | |

|

評価書 |

報告・懇談会を開催(資料として配布) | |

|

事後調査 |

住民団体に簡易法による年4回の調査を委託 | |

|

年に1回、報告・懇談会を開催(配布) | ||

※ワークショップをどのように行ったかは表24を参照して下さい

【実施結果の総括】

環境診断マップにより、大火後の低・未利用地での安全やアメニティの問題が浮上した。住民等の提案を踏まえて路線の一部区間について景観重視の早期整備で合意が成立した。高架部の景観問題は平行線だったが、投票ゲームを通じて焦点となった既存幹線道の環境保全策(防音壁や街路樹の整備等)を盛り込んだことが評価された。

[1]設計上の留意点

参加型アセスでのワークショップは、具体的な調査・予測・評価の方法や環境保全対策に絞り込むまでの流れを、参加者の納得の上ですすめるための手法です。

参加型アセスでは、参加する人々(事業者と住民等の双方)の得心を獲得するために、時間的な制約を念頭におきつつ、なるべく早くから取組みを開始し、方法書段階から準備書段階の流れの中で、参加者間の相互理解と環境保全に関する認識が高まっていくように設計する必要があります。

なお、アセス・ファシリテーターが最も慎むべきことは、自分の知識の範囲内に参加者間の対話を閉じ込めてしまったり、環境に対する自分の思想や好みを押し付けたりすることです。

また、事業者は、上記のことを理解して、ファシリテーターが活動しやすい時間的な余裕やスタッフを動かせる予算的な手立てを準備しておく必要があります。

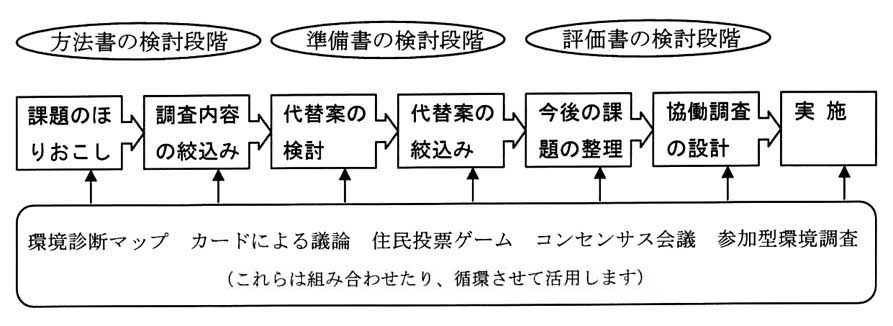

[2]ワークショップの設計

ワークショップは、アセスの手続きのどの段階で実施するかに応じて、活用する手法を工夫します。組み立てに際しての考え方を図5に示しました。

ワークショップを何回、どの段階で実施するかは、参加型アセスにおけるコミュニケーションの獲得目標によって違いが出るものと考えられます。また、議論の進展などによって、ときどきの状況に合わせた臨機応変の工夫も求められるでしょう。固定的な方法があると考えないほうが適当です。

図5 ワークショップの組み立ての考え方

[3]ワークショップの実施例

仮想実施例のケース3において行ったワークショップの例を表24に紹介します。

これは、住民団体(自治会)が、事業者(市)との合意に基づき、住民団体が指名した環境NGOの協力により(形式は道路設計業者の下請け)、住民主体の道路事業計画(予備設計)のためのワークショップを行ったものです。公害や地域の分断を心配し、具体的な代替案を示している住民団体に対して、事業者が住民側の代替案(車道4車線の幅員を変えずに2車線に減らす)を受け入れたことが出発点です。

この取組みでは、住民団体の側に、ワークショップや自主アセス(大気、騒音、交通量、健康調査など)、環境診断マップづくりの経験が蓄積されていたことから、円滑にスケジュールを進行させることができました。表には紹介していませんが、番外編として、「ガリバーマップ」(ガリバーが小人の国を歩くようなイメージの大きな地図)を活用した「子どもワークショップ」を夏休み期間中に開催しています。

また、環境保全対策の比較検討に際して、コンピューター・グラフィックスを使って、緩衝緑地を設けた場合どのような景観になるかなど、各代替案のメリット・デメリットを視覚的に理解できるように工夫しました。

なお、ワークショップのみでは参加できる住民等が限定されることから、アンケートや沿道予定地域での小さな規模の懇談会なども併行して実施しました。

[4]運営とまとめ

毎回のワークショップは、参加者を10人以下のグループに小分けして、それぞれにファシリテーターとなるスタッフを配置しました。

全体司会者は、前回のふりかえり、併行してすすめているアンケート調査や個別訪問の結果などを紹介し、各回の獲得目標を示します。各グループの進行状況を見ながら各班のファシリテーターに助言すること、各班の討論の結果発表を受けて全体の確認とすべき論点を整理し、まとめの議論をすすめるのも全体司会者の仕事です。

この事例は、事業者からの請負業務であることから、ワークショップの開催前と後に入念な打合せをします。住民団体にも、事業者との打ち合わせ内容が共有化されるように、打ち合わせ記録は事業者の確認の上、住民団体にも提出するようにしました。また、適宜、事業者との打ち合わせに住民団体の役員が同席するようにしました。

業務の性格上、第三者にもわかるように、記録としてまとめることも重要な役割です。そのため、住民等が作成した大きな絵地図などで簡潔に整理し、要検討事項を一覧表にまとめます。これらの資料が、住民等と事業者と設計者の共有化されていきます。最終的なとりまとめには、協力してきた住民団体の関係者などが参画するで、コミュニケーションの過程をふりかえることができました。

表24 ワークショップの実践例より(個々の手法についてはⅢ資料編4を参照)

|

順 次 |

目的と内容 |

参加者の設定 |

実施時期 | |

|

第 1 回 |

準備 |

[1]重点的な対策が必要となる地域の設定 [2]下見 |

住民団体の役員等も参画 |

方法書の検討に先立って実施するとより効果的(方法書の検討段階も可) |

|

本番 |

目的:焦点となる地域を対象に、アセスを実施する上で必要な情報を収集する 内容【環境診断マップづくり】(6時間) [1]ときほぐし【位置確認ゲーム】(15分) ※参加者、特に事業者・行政関係者が住民にとめこみやすいように配慮 [2]グループわけ(10分) ※ゲームにより、様々な立場の人が混成するグループとなるように流れを設計 [3]意義と手順の説明(20分) [4]予想と調べ方を議論する(40分) ※対象地域について知っていることを出し合い、地域調べの方法や重点的に歩く場所などを議論する [5]現地調査(100分、昼食時間を除く) ※グループごとに選んだ場所に行く [6]環境診断マップづくり(100分) ※会場に戻ってグループごとに作業 [7]まとめ(60分) ※グループごとに作成したマップを披露し、全体で共通点や相違点などを議論 |

地域からの参加者は対象地域において環境保全活動の実績のある住民団体の会員やその支持者 規模:約40人(各グループ10名程度) | ||

|

整理 |

作成された環境診断マップを統一様式で見やすく整理する |

(スタッフで作業) | ||

|

第 2 回 |

準備 |

環境診断マップから必要となりうる調査や保全対策の要素を想定し、資料を用意(方法書で予定している内容との整合性を確保する) |

(スタッフで作業) |

方法書の縦覧中(方法書の検討過程に実施するとより効果的) |

|

本番 |

目的:アセスを実施する上で必要な調査や保全対策をさぐる 内容【カードを使った議論】(4時間) [1]経過とすすめ方の説明(15分) [2]アセスの実施方法案の説明(30分) ※環境診断マップの成果に引きつけて説明 [3]グループ討議(90分) ※各グループに専門家や事業担当者を配置 事業計画図にカードを張ったり、直接書き込んで意見や提案を表現する [4]グループ討議の発表(40分) ※提案マップを示しながら発表 [5]中間まとめ(15分) ※全体司会より各マップの共通点や相違点などを比較しながら、全体の特徴を整理 [6]意見交換(40分) [7]まとめ(10分) |

主に第1回参加者(始めからグループごとに着席。新規参加者は地域や関心に応じてグループを選択) 住民団体に環境診断マップの蓄積がある場合はこの段階から開始 | ||

|

順 次 |

目的と内容 |

参加者の設定 |

実施時期 | |

|

整理 |

作成された提案マップを統一様式で見やすく整理する |

(スタッフで作業) | ||

|

第3回 |

準備 |

提案マップから対策の要素を抽出し、住民投票ゲームの設計の参考にする。関係する調査データや事業者に代替案の許容範囲を確認 |

(スタッフで作業) |

準備書の作成に向けて代替案の設計を検討する時(方法書段階に実施するとより効果的) |

|

本番 |

目的:対策が住民により理解しうるものとなるように、代替案の設計に必要な情報を収集 内容【住民投票ゲーム】(4時間) [1]経過とすすめ方の説明(10分) [2]調査データと必要となる対策の説明(45分) [3]グループごとに質疑応答(30分) [4]ゲームの趣旨と手順の説明・実施(100分) ※各回投票の前に選択肢について利点と留意点を説明する [5]投票結果にもとづく中間まとめ(15分) [6]意見交換(30分) [7]まとめ(10分) |

前回に同じ 住民団体に代替案があり、事業者がそれを選択肢に加えることが可能な場合(計画参加型)は、この時点からの開始もありうる | ||

|

整理 |

投票結果の分析(参加者の属性などから) |

住民団体の役員等も参画 | ||

|

第4回 |

準備 |

各代替案の環境負荷の見積り、対策費用、利用上の利点・留意点などの資料を整理 |

(スタッフで作業) |

準備書の縦覧中(準備書の検討過程に実施するとより効果的) |

|

本番 |

目的:各代替案の利点と留意点に対する理解を深める 内容【コンセンサス会議】(4時間) [1]経過とすすめ方の説明(10分) [2]代替案とその利点・留意点の説明(40分) [3]グループごとに質疑応答(40分) [4]作戦会議とグループ代表1名の選任(30分) [5]パネルディスカッション(100分) ・グループでの議論を紹介 ・パネリスト間の意見交換 ・司会による中間まとめ ・他の参加者(フロアー)からの意見 ・パネリスト間の意見交換 ・司会による討論の整理 [6]ワークショップの成果の公開についての説明と確認(10分) |

前回までに同じ パネルディスカッションを一般に公開する方法もあり | ||

|

ワークショップの成果のとりまとめ |

<最終とりまとめの構成> [1]各回の概要 [2]第4回ワークショップでのパネルディスカッションの議事録 [3]各ワークショップで得られたデータ(環境診断マップ、提案マップ、住民投票ゲームの結果など) [4]各回参加者のアンケート結果 |

最終のとりまとめには協力してきた住民団体の役員等も参画することが望ましい |

途中経過は方法書や準備書に記載し、最終分は評価書に記載 | |