参加型アセスの手引き

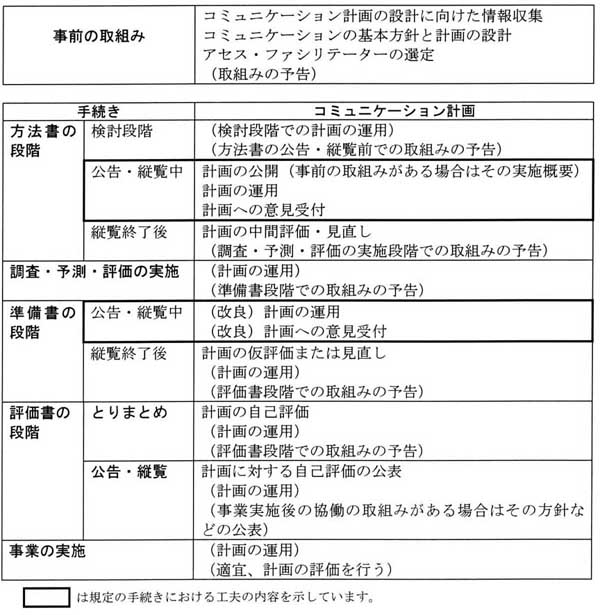

事業者は、アセスの手続きの段階に応じて、これまでに紹介してきた「基本行動原則」の内容を工夫して、コミュニケーション計画を設計し、運用します(表11)。

住民等は、事業者が採用したコミュニケーション計画の条件を生かして積極的に関与します。環境行政はコミュニケーション計画が有効に機能するように基盤となる情報の提供や適切な関与を図ります。

事業者は、後出のコミュニケーション・ツールなどを参考に、参加型アセスを設計します。後述するように、各段階における重点の置き方や採用するコミュニケーション・ツールの内容が、案件ごとの参加形態を特徴づけるものとなります。

事業者は、参加型アセスにのぞむ方針を、具体的なコミュニケーション計画として内外にあらかじめ示すことが望ましいでしょう。そうすることで、制約条件を含め、コミュニケーションの舞台がはっきりし、住民等も関与の仕方が明確になり、公正であると受け止められやすいと考えるからです。さらに、コミュニケーション計画を示すことで、参加型アセスを取組んだことに対する自己評価や第三者評価が行いやすくなり、さらに取組みへの理解や信頼性が高まります。

[2]コミュニケーション計画を立てるための情報収集

コミュニケーション計画の設計方針を検討するのに先立って、表12のような関連する情報を収集し、それを意思決定の土台とします。

その際、想定される住民等の側の論点、関心の程度、コミュニケーションが特に必要な有力な団体や個人などについて、表13のような関係者にヒアリングを行うことは、後の運営を円滑にすすめる上でも有効です。ただし、過程の透明性を確保するために、事前ヒアリングの概要は後に公開されることを前提に応じてもらいましょう。

表12 方針検討のため素材

|

検討内容 |

検討素材の例 |

|

[1]事業の特質に関する整理 |

○事業計画策定に至るまでの住民等の意見 ○事業計画の環境負荷や環境保全対策の特徴 など |

|

[2]住民等の把握 |

○影響を受ける住民等の特定と意見など ○意見を有する環境団体などの有無と意見など |

|

[3]目的の整理 |

○マネージメント上の必要性 ○環境保全対策上の必要性 など |

|

[4]制約条件の整理 |

○予算、スタッフ(人材) ○スケジュール(制度上、時間は制約されている) |

|

[5]意思決定の方法 |

○責任者と決定過程の確認 ○選択の幅(代替案やコミュニケーション・ツールなど) |

表13 事前ヒアリングの対象者

|

○自治体の所管部局、環境部局関係者 ○地域の住民団体や環境団体と交流のある学識経験者 ○主要な住民団体や環境団体 ○政治家など |

[3]設計方針の検討

コミュニケーション計画は、[2]から得られた情報をもとに、事業の特性や制約条件、参加の度合いなどを勘案しながら設計方針を立てます。

設計方針には、事業の性格、地域の特性などから、さまざまなタイプがありえます。むしろ、固定的なものはないと考えることが賢明でしょう。また、表11にも示したように、運用の中で、アセスの進捗状況や住民の意見などをふまえて見直すことも十分に考えられますし、そのような柔軟性のある方針であることが望ましいと考えられます。

ここでは、4つのタイプを例として、それぞれの視点を示します(表14)。その判断にそって、コミュニケーション・ツールなどの組合せが検討され、参加型アセスの個性があらわれるものと考えられます。その具体的なことは3.の実施例を参考にして下さい。

表14 コミュニケーション計画の設計の視点

|

計画のタイプ |

視 点 |

利点 |

|

情報開示強化型 |

事業に対する認知が低いなどの理由で、問題意識が明らかになっていないので、積極的な情報開示で、方法書・準備書への意見提出を活性化し、事業への理解や信頼を高めたい。 |

取組みとしての垣根は他に比べて低いが、説明責任への評価が高まるなどの効果が期待される。 |

|

対話推進型 |

住民等の側に明確な問題意識や不安などの声があり、それら懸案事項に対する環境保全努力を評価してもらいたいので、対話を重視したい。 |

説明会の回数やヒアリングなどが増えるが、説明責任とともに対話の姿勢についても評価が高まるなどの効果が期待される。 |

|

監視参加型 |

住民等の側に自主的な調査活動などの蓄積もあり、事業やアセスに対する警戒心も強いが、事業後には協力関係が必要となることから、信頼関係の構築をすすめる観点から取り組みたい。 |

住民等による経過への監視や参加など、事業者の負担感が大きいが、透明性・信頼性はいっそう高まり、対立的な関係の改善などにも効果が期待される。 |

|

計画参加型 |

事業を行う上で地域社会からの協力が不可欠であり、住民等の側に建設的な代替案もある。ある程度の計画内容の見直しは想定しながら、可能な限り柔軟な姿勢でのぞみたい。 |

計画の一部変更などが生じる可能性もあり、事業者の負担が大きいが、参加型によるよりよい計画づくりへの姿勢が評価されるものと期待される |

[4]アセス・ファシリテーターの選任

設計方針が定まったら、それをもとにコミュニケーション計画の骨子を作成し、それを具体化できるアセス・ファシリテーターを誰にするかを検討します。

事業者の中にコミュニケーションを担当する部署がある場合は、そこで行うことがひとつの考え方です。また、アセスを受託するコンサルタント会社などにアセス・ファシリテート担当者を設置してもらうことも考えられます。さらに、中立性を強調する場合は、アセスを受託するコンサルタント会社とは別のワークショップなどの経験がある計画系のコンサルタントや環境NGO・NPOに委託するという選択肢もあります(アセスのコンサルタント会社からの外注という形式が現実的かもしれません)。

アセス・ファシリテーターを外部に委託する場合は、上記骨子をもとに仕様書をまとめ、それに基づく企画コンペなどを行い、内容や予算などの面から適当なものを選任します。その場合も、コミュニケーションの責任は事業者にあるのですから、担当部署を明確にしておく必要があります。

受注後、アセス・ファシリテーターは、事業者におけるコミュニケーション計画の具体化を支援します。

[5]コミュニケーション計画書の構成

表15(次頁)はコミュニケーション計画書の目次構成のめやすです。

内容は、コミュニケーション・ツールについて仔細に示すことが目的ではなく、事業者の問題意識とコミュニケーションの機会をどの程度確保しようとしているのかが簡潔にわかることが重要です。

また、コミュニケーション計画は、実施の過程で自己評価し、更新しながらすすめていくものであることをことわっておくことが望まれます。

[6]コミュニケーション計画書の開示

計画書の公表のタイミングは、方法書の段階が考えられます。表15は、方法書の「参考資料」として記載することを想定したものです。

しかし、方法書の検討に向けた事前の取組みがある場合、方法書段階での説明会を早めに告知する場合などは、方法書の公告・縦覧以前に「予告」を行うことになると考えられます。具体的には、後出の実施例を参考にして下さい。

コミュニケーション計画の実施状況は各段階のアセス図書に記載されます(表16)。

方法書と準備書の各段階では、参加型アセスの実施状況についても住民等からの意見を求めることになると考えられます。

方法書段階での自己評価や住民意見等によって、コミュニケーション計画を更新した場合は、そのことを準備書に明記します。また、必要な場合は、具体的な取組みのお知らせとともに公表します。

表15 コミュニケーション計画書の目次構成の例(方法書の参考資料に記載)

1.本件アセスにおけるコミュニケーションの基本的方向性 [1]背景と必要性 例えば、 *事業の性格(環境創造をテーマに掲げている、住民の利用を期待しているなど) *地域環境の特徴(自動車NOx法の特定地域である、良好な里山環境で知られているなど) *住民等の動向(構想が知られていない、関心が高い、自主的な環境調査の取組みがある、反対運動がある、提言活動をしている団体があるなど) [2]基本姿勢・視点 例えば、4つのタイプ(情報開示強化型、対話推進型、監視参加型、計画参加型)を参考に、基本姿勢や視点を記述。 [3]重視するテーマ 例えば、市街地での大気環境、里山部での自然環境の保全と共生、代替案の比較検討など 2.コミュニケーション計画 [1]全体の流れ ここでは、各段階で取り組む内容の概要を示す。例えば、「数団体・個人にヒアリングを行う」「説明会を複数回開催する」など [2]活用するコミュニケーション・ツール 後出の各ツールを参考に、例えば、「説明会を補完するワークショップを行う」「インターネットで○○を公開する」「測定調査の現場見学会を開催する」程度の記載とし、具体的な日時や運営方法は「予告」「お知らせ」などの形で周知する。 [3]主なPRの方法 説明会などの周知方法をあらかじめ知らせておく。たとえば、特に重視するメディアなど。 3.担当者(および受託者) アセス・ファシリテートの担当部署と、外注した場合は受託者の氏名と連絡先 |

表16 実施状況に関する情報開示

|

手続き |

内 容 |

記載場所 |

|

方法書 |

コミュニケーション計画の案 |

参考資料 |

|

準備書 |

実施状況の中間報告 コミュニケーション計画案への意見と見解 (事後調査での参加方針) |

意見と見解に関する章 |

|

評価書 |

実施状況の総括と自己評価 中間報告への意見と見解 (事後調査でのコミュニケーション計画案) |

意見と見解に関する章 |

|

(事後調査報告書) |

(コミュニケーション計画の進捗状況の報告) |

(参考資料) |

[7]総括と自己評価

総括と自己評価を内外に明らかにすることは、住民等の事業本体に対する個々の賛否にかかわらず、その後の事業のすすめ方に対する信頼性の基盤となるでしょう。

総括と自己評価として記載する内容のめやすを表17に示しました。

これらは、アセスと同様に、事業者による自己査定となりますが、必要に応じて第三者機関により外部評価を仰ぐことも考えられます。

表17 総括と自己評価の内容例

|

区 分 |

項 目 |

記載内容 |

|

総 括 |

コミュニケーション計画の実施状況 |

当初の計画と実施状況、意見と対応状況 |

|

公告・縦覧の実施状況 |

縦覧場所、縦覧人数、資料提供の方法等(貸与の有無、件数等) | |

|

説明会の開催状況 |

回数・場所、参加人数、運営方法、意見の概要と事業者の対応等 | |

|

意見と見解 |

意見の件数、意見の概要と特徴と対応、個々の意見の内容と見解 | |

|

マネージメント |

収支決算、人員配置の状況、その他(所管庁との協議状況等) | |

|

自己評価 |

情報の開示 |

十分に情報を提供したか 住民等の得心が得られたか(意見等により分析) |

|

対話 |

説明会の準備は十分だったか(意見等により分析) こちらの意図は伝わったか、住民等の得心は得られたか(必要に応じてアンケート等を実施) | |

|

マネージメント |

費用対効果、人材育成(スタッフへの教育効果) その他(かちとった信頼内容) |

(3)各段階でのコミュニケーション・ツールの解説

これらの中には、制度に規定された手続きをこえて、自発的に住民等とのコミュニケーションを図ろうとするものについても含まれています。これらは、事業者がよりよい参加型アセスをめざす場合の選択肢として参考にしてください。

ファシリテーターは、事業者が採用したツールが有効に機能するように関連する情報を収集し、事業者に助言します。

まず、コミュニケーション・ツールの選択肢を、手続きの段階ごとに例示します(表18)。

表18 事業者におけるコミュニケーション・ツールの選択肢

|

手続き |

コミュニケーション・ツール | ||

|

方法書の 段階 |

検討の段階 |

○住民等が発信している情報の把握・活用 ○住民団体等からのヒアリング ○方法書作成の公開ワークショップの開催 | |

|

公告・縦覧中 |

○住民団体等からのヒアリング ○自主的な説明会やワークショップの開催 | ||

|

縦覧終了後 |

○方法書への意見と見解をホームページ等で公開 | ||

|

調査・予測・評価の実施 |

○請求に応じて準備書検討過程の公開 ○立会い見学会の開催 ○住民参加型環境調査の活用 ○代替案の比較検討などの公開ワークショップの開催 | ||

|

準備書の 段階 |

公告・縦覧中 |

○住民団体等からのヒアリング ○説明会の開催、公開ワークショップの開催 ○自主的な公聴会の開催 | |

|

縦覧終了後 |

○準備書への意見と見解をホームページ等で公開 | ||

|

評価書の 段階 |

とりまとめ |

○準備書への意見を総括した意見交換会等の開催 | |

|

公告・縦覧 |

○報告・懇談会の開催 | ||

|

事業の実施 |

○事後調査報告書の開示と報告・懇談会の開催 ○住民等との協働による環境調査の実施 | ||

|

|

|

|

|

|

|

は規定の手続きにおける工夫の内容を示しています。 |

つぎに、各段階でのコミュニケーション・ツールを具体的に紹介します。

[1]方法書の検討の段階

方法書の検討・作成に際して、住民等の関心や意見、提案などを把握し、論点を明確にします。それに基づいて重点項目の絞込みを検討します。これらの絞り込み経過は方法書や準備書に記載します。

なお、公告・縦覧の期間は限られているため、ヒアリングやワークショップなどはアセス手続きの事前の段階で行うことが現実的かつ理想的であるといえます。

表19 方法書の検討におけるコミュニケーション・ツール

|

ツール |

活用方法 |

対象の選び方 |

実施時期 |

|

住民等が発信している情報の把握・活用 |

方法書の検討に先立って、住民団体等が蓄積・発信している情報を収集し、それを参考に重点項目の絞り込みを検討する |

地方公共団体や専門家への問合せなど |

手続きの前 |

|

ヒアリング |

住民等の関心事、事業による懸念、あらかじめ検討しておくべき環境保全対策(代替案の選択肢の提案など)を聞き出すようにする。 |

住民団体や関係分野の環境NGO等への訪問、または意見交換会の開催 |

縦覧中 (手続きの前が効果的) |

|

ワークショップ |

上記の意義に加え、論点をお互いに確認しあい、その後の論点のすれ違いを避けることができる。 |

住民団体や関係分野の環境NGO等への参加案内、および一般公募 |

縦覧中 (手続きの前が効果的) |

|

自主的な説明会 |

方法書段階では義務付けられていない説明会を自主的に開催し、説明責任に対する姿勢を鮮明にする。 |

一般公募 |

縦覧中 |

|

意見・見解の自主的な公開 |

意見と見解を、方法書が確定する前ないし直後、または準備書の縦覧前に、ホームページ等で公開。 |

一般への公開 |

縦覧の終了後から準備書縦覧までの間 |

[2]調査・予測・評価の実施の段階

事業者が行う調査・予測・評価の過程に参加手法を採用することは、住民等に対して、調査方法や結果への理解を高めたり、事業後においても地域環境への関心を高めたりする効果が期待されます。また、外部からの調査者には読み取れない情報を提供する可能性があります。さらに、地域に精通している住民団体等の協力により調査を行うことで、費用対効果の大きい情報を得ることも期待できます。

表20 調査・予測・評価の実施の段階におけるコミュニケーション・ツール

|

ツール |

活用方法 |

対象の選び方 |

実施時期 |

|

調査、測定、検査等への立会い |

焦点である環境項目の調査や測定、検査のようすを見学し、質問などに答える機会を設ける。 |

住民団体や関係分野の環境NGO等への招待、または一般公募 |

調査等の実施過程 |

|

住民参加型の環境調査手法の活用 |

対策の焦点となるエリアの環境を詳細に調べるのに活用。実施に際しては、条件(経費の分担や調査結果の帰属、住民団体等の自主性の保証など)を明確にした上で、協議する。 |

住民団体や関係分野の環境NGO等との協働(委託) |

調査等の実施過程 |

|

ワークショップ |

代替案を比較検討するときに、住民等の意見を参考にするために開催。 |

地域の住民団体や関係分野の環境NGO等への案内および一般公募 |

調査等の実施過程 |

|

準備書策定過程の公開 |

住民等より請求があった場合、準備書のとりまとめの経過を説明。 |

一般からの請求 |

準備書のとりまとめ段階 |

この段階では、方法書の検討の段階で共有化してきた論点に基づいて議論することが望まれます。そのことは、事業者の努力を的確に理解するとともに、「重箱のすみをつつくような」意見にも対応しやすくなります。

ここでも公告・縦覧の期間は限られているため、[2]の取組みと連動させることを視野に入れることが理想的です。

表21 準備書の公開の段階におけるコミュニケーション・ツール

|

ツール |

活用方法 |

対象の選び方 |

実施時期 |

|

ヒアリング |

方法書検討の段階でヒアリングした団体などに、その後の経緯を含めて説明し、意見交換する。 |

住民団体や関係分野の環境NGO等への訪問または意見交換会など |

縦覧中 |

|

ワークショップ |

方法書検討の段階で確認した論点に基づき、準備書を評価しあうワークショップを開催する。 |

住民団体や関係分野の環境NGO等への参加案内、および一般公募 |

縦覧中 |

|

自主的な公聴会 |

事業者による公聴会は義務付けられていないが、説明会を補完し、意見交換を行う場として開催する。 |

一般公募 |

縦覧中 |

|

意見・見解の自主的な公開 |

方法書に対する意見と見解を準備書に資料として掲載する。 |

一般への公開 |

縦覧中 |

|

準備書への意見と見解を、評価書のとりまとめ作業に入る前に、ホームページなどで公開する。追加意見の窓口を確保することが理想的。 |

一般への公開 |

縦覧の終了後 |

[4]評価書のとりまとめの段階

参加型アセスでは、どのような評価書がまとめられたかをきちんと報告し、確認しあうことを重視します。参加型アセスにより、住民等の意見がどのように最終的に反映されたかを説明するとともに、事後調査や不測の事態への対応などについて懇談し、住民等の理解と協力を働きかけるようにします。

|

ツール |

活用方法 |

対象の選び方 |

実施時期 |

|

意見交換会 |

これまでの経過をふまえた総括的な意見交換会を行う。準備書への意見と見解を開示し、方法書段階からのやりとりを総括して、評価書に反映すべきことを確認しあう。 |

住民団体や関係する分野の環境NGO等への参加案内、および一般公募 |

評価書のとりまとめ作業の初期 |

|

報告・懇談会 |

評価書を公告・縦覧するときに、報告・懇談会を開催する。これまでのやりとりがどのように反映されたかを確認し合えるように、対照表などを用意する。 |

一般公募 |

縦覧中 |

評価書で確定した環境保全対策の進捗状況について説明するとともに、予想通りでなかった場合の対応などについても説明し、事業者の継続的な努力に対して住民等の理解と協力を働きかけます。

「[2]調査・予測・評価の実施の段階」で、住民参加手法により環境調査を実施した場合は、事後調査もそのようにすると協働型の地域環境管理へとつなげることになります。方法書の検討の段階からそのような意図を持って住民等に働きかけていくことが理想的です。

|

ツール |

活用方法 |

対象の選び方 |

実施時期 |

|

事後調査報告書の開示 |

事後調査報告書をホームページなどの活用で公開する。または、地方公共団体を通じて開示する |

一般 |

事後調査報告書の作成後 |

|

報告・懇談会 |

事後調査報告書をもとに報告・懇談会を開催する。その際、事後調査の方法の妥当性などについても意見を受けるようにする。 |

住民団体や関係分野の環境NGO等への参加案内および一般公募 |

事後調査報告書の作成後 |

|

協働型の事後調査 |

住民参加型環境調査の手法を活用して、大気質や水質、指標生物の地域における変化の把握に努める。 |

住民団体や関係分野の環境NGO等との協働(委託) |

調査等の実施過程 |