参加型アセスの手引き

4.提言:「参加型アセス」に向けて

[1]基本的方向

アセスの中心となる主体は、調査等を実施し、環境配慮を検討する事業者であることから、事業者は説明責任を果たすため、情報開示や意見聴取の手続きを一連のコミュニケーションのプロセスと捉えて、住民等との相互理解・信頼性向上の機会として積極的に活用することが重要です。

また、住民等も、アセスにおけるコミュニケーションの一方の主役として、主体的にアセスにおけるコミュニケーションに参加・関与し、環境情報を発信し、環境影響ができるだけ少なくなるよう適切なチェックを行うことが求められています。

【双方向型のコミュニケーションをめざす】

事業者は大規模な調査等の実施により、科学的・専門的な環境情報を統一的・多量に持っている一方、住民等は、すべての者が科学的専門的な知識を豊富に持つとは限りませんし、また、様々な種々の断片的な環境情報がいろいろな人々に散らばって保有されていると考えられます。また、事業者と住民等の環境への関心の持ち方も同じではありません。このような事業者と住民等の違いを超えて一方通行の主張ではない相互理解をすすめるためには、双方向型のコミュニケーションが必要です。特に、事業者が、アクセスしやすく、わかりやすい情報提供の仕方を工夫し、住民等が環境情報を発信しやすい環境を整えることが重要と考えられます。

【論点発見型のコミュニケーションをめざす】

これからのアセスでは、従来の画一的なやり方を改めて、事業や地域の特性を踏まえ、検討すべき論点を明確にしていくことが求められています。双方向型のコミュニケーションを通じて、互いの主張を適切に理解し合うだけでなく、さらに事業者と住民等が触発しあって双方が気付かなかった論点を発見し、より質の高い環境配慮を行うことが期待されます。

[2]実現に向けた取組み

この基本的方向を実現するためには、次のような取組みが必要です。

わかりやすい方法書や準備書の作成や説明の仕方の工夫など、様々なアセス運用上の改善をできるところから実施していくことが重要です。

例えば、事業者が、方法書、準備書等の表現等の工夫をするとともに、コミュニケーションの経過について、表3に示した事項を準備書や評価書に記載し、公表していくことも望ましい取組みと考えられます。

表3 コミュニケーションの経過に関する記載例

|

手続き |

記載事項 |

記載場所 |

|

準備書 |

方法書の公告・縦覧の実施状況(縦覧人数など)、説明会の開催状況(回数・場所、出された意見の概要と事業者の対応など)など |

意見と見解に関する章 |

|

評価書 |

準備書の公告縦覧の状況、説明会の実施方法とその内容、提出された意見の件数とその傾向などに関する分析、事業者としての対応など |

意見と見解に関する章 |

【コミュニケーションを促す工夫や手法が必要】

コミュニケーション・ギャップを埋めるためには、環境保全活動や地域づくりの分野で実施されているワークショップなどの取組みも参考にして、アセスでのコミュニケーション円滑にし質を高めるための工夫や手法、すなわち「コミュニケーション・ツール」を開発していくことが必要です。また、ファシリテーターなど対話の促進役となる専門のスタッフの導入も重要な検討課題です。

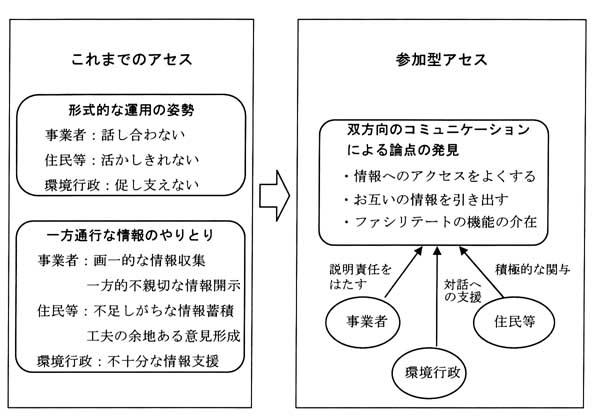

本手引きでは、(1)で示した3つの基本的方向(積極的な関わり合い、双方向型のコミュニケーション、論点発見型のコミュニケーション)を実現し、事業者と住民等との円滑なコミュニケーションが図りつつすすめられるアセスを指して、「参加型アセス」と呼ぶことにします。

参加型アセスは、事業者が説明責任を果たすため、コミュニケーション・ツールを自発的に導入することから出発し、住民等の積極的関与と環境行政の支援を得て実施されるものと考えます。また、事業者と住民等との間に介在して対話を促進するファシリテート機能が大きな役割を果たすものと考えています(図1)。

参加型アセスにおいて、よりよいコミュニケーションのために特別の工夫を行うことは、事業者、住民等、環境行政それぞれに、多かれ少なかれ、手間や時間などのコストを伴います。参加型アセスは、手間や時間などのコストという「掛け金」を前もって出し合って将来のリスクを回避する「保険」という性格があります。事業者はコミュニケーション不足などによるトラブルを回避するために、住民等は事業者による一方的な開発行為を回避して大切な環境を守るために、参加型アセスを活用できます。環境行政も、参加型アセスの取組みを促すことにより、持続可能な地域社会の形成に役立てることができます

図1 これまでのアセスから参加型アセスへ

[1]事業者は何をするか ~説明責任を果たす~

【役割】

事業者は、説明責任を果たし、アセスの信頼性を高めるために、自らイニシアティブを発揮して、コミュニケーション・ツールを活用して、積極的な情報開示と住民等とのコミュニケーションの改善を図ります。

【意義】

まず、事業者の側からコミュニケーションの舞台とその制約条件を明らかにすることにより、アセスでのコミュニケーションを円滑にし、住民等の信頼感を高め、その後のアセス手続や事業自体の合意形成で、環境問題の解決で時間や予算を大幅に費やすことなく、結果的にはアセスの効率化につながることが期待されます。

また、事業者が自らの環境配慮を対外的にアピールすることになり、事業者の社会的な評価を高める上で重要な情報戦略ともなりえます。

[2]住民等は何をするか ~主体的な関与を強化する~

【役割】

住民等は、コミュニケーションの一方の主役であり、事業者の設定するコミュニケーションの場に主体的・積極的に関与し、事業に対して十分なチェックや積極的な提言を行います。また、事業者に対し参加型アセスの取組みを促すことや、資質のあるNGO・NPOならばファシリテート機能が期待されることがあります。

【意義】

大きな規模の開発にあたって、当該地域の生活者として、または市民として、大切にしたいと考えている環境を主体的に守り、育てていくことができます。アセスを契機にして、地域の環境について認識を深めることが期待されます。

[3]環境行政は何をするか ~円滑なコミュニケーションを支援する~

【役割】

環境行政は、地域環境の情報基盤の整備など、参加型アセスにかかわる取組みを支え、促す役割を果たします。

【意義】

アセスにおける環境配慮の質を向上させ、当該大規模開発の環境影響をできるだけ低減させることができます。また、参加型アセスにより、事業者や住民等の環境意識が高められ、相互の信頼関係が醸成されることにより、パートナーシップに基づく地域環境管理の質の向上が期待されます。

[1]アセスにおけるファシリテート機能を導入の有効性

地域づくり分野などにおけるワークショップでは、事業者と住民等の間に介在して、運営を円滑にすすめるために、ファシリテーター(Facilitator)などといわれるスタッフが活躍している場合が多くみられます。

アセスでは、事業者の環境配慮のあり方を住民等がチェックするという一定の緊張関係が存在し、地域づくりと全く同じやり方という訳にはいきませんが、両者の間に介在して対話を促進する機能があれば、コミュニケーションの質の向上に有効であると考えます。

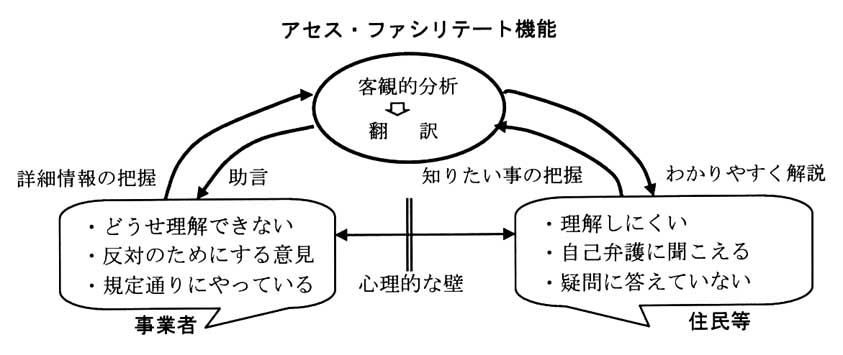

例えば、環境技術に関する用語やデータや行政用語などが多用され、住民等にはなじみにくい内容や説明となりがちです。「アセス語(注)」、「行政語」、「住民語」という、それぞれの立場からの対話を「翻訳」し、コミュニケーションを円滑にする機能が重要になります。自己査定であるアセスの内容を当事者が解説をするより、客観的な立場から解説した方が、わかりやすく、信頼性も高まることも考えられます(図2)。

また、住民等の中には、地域での生活に根ざした貴重な環境情報を無意識のうちにも蓄積している場合が少なくないと思われますが、そのような住民等からの情報を引き出し、対話に生かすような工夫はこれまでなされてきませんでした。

図2 アセス・ファシリテートの機能

そこで、参加型アセスにおいては、関係者間の翻訳を担い、双方向のコミュニケーションを促し、住民等が持っている意見などを引き出す「アセス・ファシリテート機能」を導入することが有効ではないかと考えます。

注)アセス語

説明会などでみられるアセス技術者の言葉づかいや考え方。技術的な専門用語だけを指すのではなく、影響要因が環境要素に与える影響の範囲内に説明が縛られていること、すなわち原因(事業計画など)は与えられたものとして、予測・評価結果のことしかいえないことを指す。これに対して、住民等は、原因と結果との区別なく、身のまわりの問題としてとらえ、それを日常の言葉で語る(住民語)。例えば、道路騒音については、交通量や走行速度等の計画諸元をあらかじめ与えられた条件として説明されるが、住民から「交通量の想定」を問題にしても、アセス技術者には回答権限がなく、すれ違いになる。

[2]アセス・ファシリテート機能の内容

アセス・ファシリテート機能は、既に述べたように、関係者間の「翻訳」や住民等からの意見の引き出しなど、コミュニケーションの円滑化を図ることですが、具体的には、次のようなことが考えられます。

事業者に対しては、ワークショップなどコミュニケーション・ツールの運営などの支援や、参加型アセスの実施計画の設計に助言することなどが考えられます。

また、住民団体等に対しては、住民等の地域における生活体験を通じて蓄積されてきた環境情報の整理や、効果的な意見形成の支援をしたりすることが考えられます。

[3]アセス・ファシリテート機能の担い手

参加型アセスでのファシリテート機能の担い手(以下、アセス・ファシリテーター)は、特段の資格はありませんが、アセス制度の性格と手続を熟知しているとともに、様々な異なる人々の間で中立を保ちつつ、円滑な仲立ちができるバランス感覚が求められます。

具体的には、アセスのコンサルタントや住民運動・NGO活動の実務経験者に依頼することもできると思いますし、事業者自らが担当者を置くことも考えられます。また、アセスで必要とされる専門性は様々な分野にわたることから、グループで担当する場合も考えられます。

また、説明会や公聴会、シンポジウムのように大勢が参加する場と、ワークショップのようにある程度限定された人数内で対話をする場とでは、対話しやすい雰囲気の作り方も異なり、環境保全の知識とは別にファシリテートの仕方の訓練が必要です。

なお、あくまで円滑なコミュニケーションを図る責任は、コミュニケーションの主体、特にアセス手続の進行管理する者としての事業者にあり、そのお手伝いをする立場のアセス・ファシリテーターに責任を転嫁することはできないということはいうまでもありません。

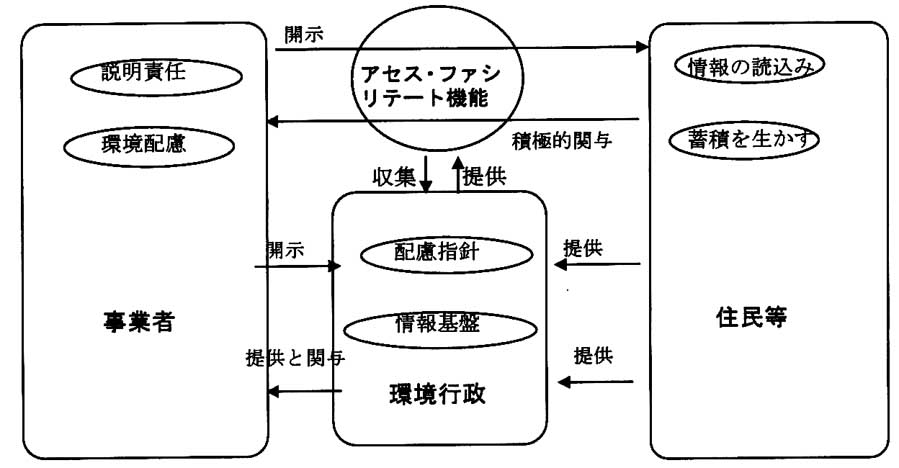

ここでは、参加型アセスの全体イメージを図3に示します。

事業者は、説明責任にもとづき情報を積極的に開示し、その情報を住民等はよく読込み、ふだんから蓄積している情報を生かしながら積極的にアセスに関与します。環境行政は、地域環境や住民等の意向などの情報を収集・蓄積し、それを事業者に情報提供するとともに、地域における環境配慮指針などを提示します。

アセス・ファシリテート機能は、これらの情報交流を円滑にする役割を果たします。

図3 参加型アセスの基本的な構造と情報の流れ

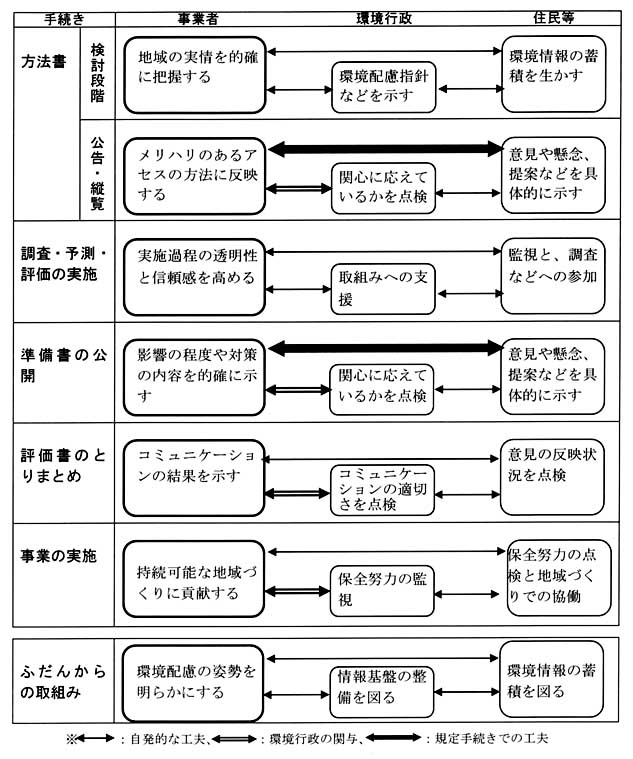

最後に、それをアセス手続きの流れに沿って、各主体がどのようにコミュニケーションの改善を図るかを図4(次頁)に示します。

参加型アセスでは、規定の手続き(公告・縦覧や説明会の開催、意見の募集)について、より豊かなコミュニケーションを図るため、よりわかりやすい方法書や準備書などを作るなどの改善が図られます。さらに、この図で示したように、規定の手続におけるコミュニケーションを補完するよう、事業者が自発的に情報提供の機会を増やしたり、ヒアリングやワークショップの開催などのコミュニケーションツールを活用するなど、増やす方向で工夫がなされます。

具体的なやり方については、さまざまな参加・関与の機会・方法が考えられるところであり、事業や地域の特性に応じて設計・運用されるということになります。

また、このようなやりとりはふだんからの取組みがあることによって、より円滑にすすむものと考えられます。