平成14年度第1回検討会

資料 5

2章

2 ケーススタディ

「1.総論」においては、水環境の環境影響評価を進めるにあたっての主に環境保全措置・評価・事後調査の進め方についての基本的な考え方について示した。

ケーススタディでは、総論において示した基本的な考え方を具体的なイメージとしてとらえられるよう、事例や想定をもとに、水質・底質と地下水等について例示したものである。

なお、本ケーススタディで示したものは、あくまでも考え方を整理するための一助とするものであって、実際の環境保全措置・評価・事後調査の見本ではないことに留意が必要である。

2-1 水環境(水質・底質)

水質・底質については、湾奥部の埋立事業を例としてあげ、生物の生息環境に留意した水質・底質についての環境保全措置、評価及び事後調査の作業イメージを具体化した。

【ケーススタディ1】早期段階における環境保全への配慮の考え方

【ケーススタディ2】保全方針設定のための基礎的情報の例

【ケーススタディ3】保全措置の対象

【ケーススタディ4】目標設定の考え方

【ケーススタディ5】保全措置の内容

【ケーススタディ6】環境保全措置の妥当性の検証

【ケーススタディ7】客観的な効果の評価

【ケーススタディ8】事後調査(調査実施案)

【ケーススタディ9】事後調査(事後調査報告)

【ケーススタディ1】早期段階における環境保全への配慮の考え方

● テーマ

港湾における公有水面埋立事業の場合、位置・規模に関する検討は、港湾計画の変更等の前に行われるが、その段階において学識経験者等による検討の場(委員会等)を設け、環境への影響の検討を十分に行うことが重要である。検討事例を示す。

● 方法書記載例

(1)環境保全への配慮の検討時期

平成○年○月:○○事業検討部会の設置(検討内容:「具体的な位置及び規模」、「整備に当たって講ずべき対策」、「○○事業のあり方」、「土地利用の基本的方向」)

平成△年△月:○○県港湾審議会における部会最終報告を答申としてとりまとめ

平成◇年◇月:○○港港湾計画の変更

(2)検討内容

検討部会における「具体的な位置及び規模」の検討においては、3つの試案を作成の上、流況、水質などのシミュレーション結果等の予測結果をふまえ、環境面にも配慮して、位置・規模の検討が行われた。

[1] 位置・規模の候補

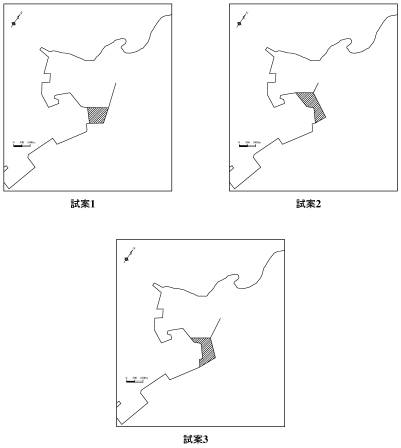

事業の目的等の観点から、可能性のある位置・規模の案として、図2-2-1に示す3案が示された。

図2-2-1 位置及び規模検討段階での素案

[2] 環境面に配慮した検討結果

[1]の3案について、水環境面からの環境影響の概略について検討を行った。

地域特性の概略検討結果より、事業実施区域周辺は、アマモ場等の水生生物の生息場や親水公園が存在していることが把握された。また、事業特性の検討結果から、事業実施により湾最奥部の海水交換が弱まることによる底層の貧酸素化の影響が想定された。

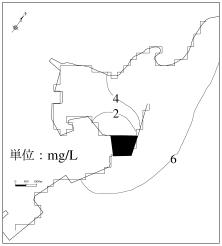

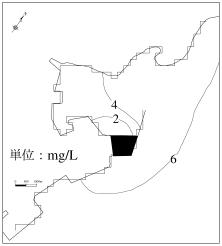

そのため、DOを保全対象として、水質シミュレーションを実施した。シミュレーション結果に基づき、図2-2-2に示すように底層の0.5mg/L以上のDO濃度減少面積を[1]の3案について比較し、最もDO濃度減少面積の小さい試案1を基本に、最終的な位置、規模、形状が決定され、○○計画に反映された。

図2-2-2 0.5mg/L以上のDO濃度減少面積の比較(計画案-現況、底層)

【ケーススタディ2】保全方針設定のための基礎的情報の例

● テーマ

環境影響評価段階における保全方針設定のための基礎的情報の例を示す。

● 評価書記載例

(1)事業特性

公有水面埋立事業100ha

外郭施設(防波堤)設置

上物施設は道路用地・宅地・緑地(公園)

図2-2-3 事業周辺海域

(2)地域特性

地形、地質の状況

埋立予定地の位置する湾奥部は水深5~10mの浅海域である。

埋立予定地の位置する湾奥部の護岸は南側は直立護岸からなり、北側は自然海岸が残されている。

河川、湖沼、海域の水理状況

本湾に流入する主要な1級河川は○○川、△△川である。湾内の流れは半日周潮の潮流が卓越しているが、表層については○○川からの淡水により河口部から湾口に向かう密度流が特に夏季に発達している。なお○○川は近年汚染が進んできており問題となっている。

水質・底質の状況

水質については環境基準が達成されているが、ここ5年間でやや上昇傾向にある。底質は浅海域では概ね砂泥質であり、やや深くなると泥質となっている。

動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

埋立予定地の位置する湾奥部にはアマモ場があり、その周辺には浅海域を主な生息場とする魚類や、内湾の砂泥底に生息する甲殻類や貝類等が出現している。

景観・触れ合い活動の場の状況

埋立予定地北西側5km程度の場所に親水公園が位置しており、湾と眺望することができる。また、釣りや散策等に利用されている。

(3)現行法体制

埋立予定地周辺海域は、環境基準B類型に指定されており、全窒素・全燐の環境基準Ⅳ類型に指定されている。また、埋立予定地に位置する○○湾は化学的酸素要求量に係る総量削減基本方針の定められた海域となっている。

(4)方法書・準備書の手続きで寄せられた意見

(住民意見)

本海岸域は○○川の汚染が進んだことにより汚れてきたため、埋立後はますます汚れてくるのではないかと心配しており、かつ防波堤設置により海水交換が悪くなると考えられるため、十分な対策をとってもらいたい。

(知事意見)

防波堤内の海水が滞留することにより水質の悪化や生物生息域の環境悪化が引き起こされることがないよう留意すること。

(5)影響予測結果

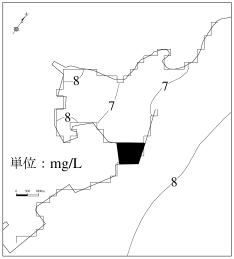

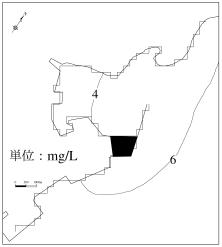

夏季における将来予測結果(存在時)をみると、流れについては防波堤の設置により埋立予定地の位置する湾奥部の流速が弱まり、停滞性が増加する傾向がみられた。水質については、化学的酸素要求量(COD)、全窒素(T-N)、全燐(T-P)は環境基準を達成しているものの、埋立予定地近傍では事業により濃度がやや増加する傾向がみられた。溶存酸素(DO)ついてみると、表層では環境基準を満足しているが、底層では貧酸素化する傾向がみられ、環境基準を下回る水域も予測された。

|

|

|

(表層) |

(底層) |

|

図2-2-4 DO濃度分布(存在時、夏季) |

|

【ケーススタディ3】保全措置の対象

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した海域における事例の保全措置の対象の選定例を示す。

海域(沿岸域)における物質循環(栄養塩、酸素)を図2-2-5に示す。物質はそれぞれ相互に関連しており、外郭施設(防波堤)の存在による海岸形状の改変が及ぼす影響項目は影響フロー(図2-2-6)より「流況」「水質・底質」「生態系・触れ合い活動の場」が挙げられる。

「基礎的情報の例」のDOの予測結果によると、表層については濃度も高く、環境基準を満足している。しかし、アマモ場周辺などの生物生息域における底層では、環境基準を満足しておらず貧酸素により生物生息域に影響を及ぼすと考えられる。また、埋立予定地の位置する湾奥部には親水公園があることから生物の減少は触れ合い活動の場に影響を及ぼすことも考えられる。

以上のように、環境項目は相互に影響し合っているが、底層のDOが改善されるような措置を取ることで、多くの環境要素への影響が低減されると考えられることから、保全措置の対象は「底層DO」とした。

現況時の物質循環(例)

|

|

外郭施設(防波堤)の存在時における物質循環(例)

|

|

図2-2-5 外郭施設(防波堤)の有無における物質循環(例) |

注)本フローは、水環境に関して考えられる影響の中から、事業の実施による影響が考えられるフローを抽出したものである。

図2-2-6 影響フロー(例)

表2-2-1 外郭施設設置による影響項目と水環境への影響(例)

| 影響項目 |

水環境への影響 |

| 流況 |

海水交換の低下による停滞性の増加(移流・拡散・鉛直混合の減少) |

| 水質・底質 |

流況の停滞等による底層の酸素の減少(貧酸素) 流況の停滞による富栄養化の進行 流況の停滞による堆積物の増加 |

| 生態系 |

貧酸素化による底生生物の減少 |

| 触れ合い活動の場 |

貧酸素化による底生生物の減少 底質悪化による悪臭の発生 水質悪化による透明度の低下 |

注)太字は本事例において影響を受けると考えられる項目

【ケーススタディ4】目標設定の考え方

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における目標設定の例を示す。

(b) 事業実施により底層DOの濃度が減少し、貧酸素により生物の生息への影響の可能性が考えられる。

(c) 事業実施による水質の変化がアマモ場を中心とする生物の生息へ影響を及ぼさないことを目標とし、水産用水基準等の既往の知見を参考に4.3mg/Lを満足することを目標に設定する。

【ケーススタディ5】保全措置の内容

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における保全措置の内容の例を示す。

● 評価書記載例

事業計画の防波堤の設置による影響が大きいと考えられることから、主に防波堤の規模・構造変更による比較検討を行った。

ケース1:構造の変更(○○型防波堤)

ケース2:規模の変更(基部の開放)

ケース3:規模の変更(先端部の縮小)

|

|

|

原案 |

ケース1(○○型防波堤) |

|

|

|

ケース2(基部の開放) |

ケース3(先端部の縮小) |

|

図2-2-7 環境保全措置の検討ケース |

|

【ケーススタディ6】環境保全措置の妥当性の検証

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例おける保全措置の妥当性検証の例を示す。

● 評価書記載例

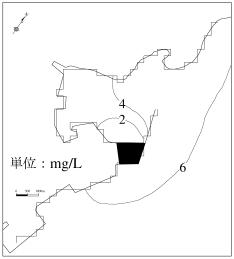

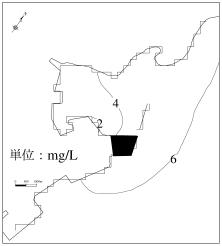

表2-2-2に各ケースの比較結果、図2-2-8にDO濃度分布、図2-2-9にDO濃度面積の比較を示した。

ケース1~3の環境保全措置について効果の可能性、実行可能性及び削減効果等から比較検討した結果、ケース1(○○型防波堤)を最適案として採用する。

表2-2-2 環境保全措置の検証

| 原案 | ケース1 | ケース2 |

ケース3 |

|

| 環境保全措置 | - |

構造の変更 (○○型防波堤) |

規模の変更 (基部の開放) |

規模の変更 (先端部の縮小) |

|

溶存酸素の |

- |

○○型防波堤の設置により海水交換がよくなり、移流・拡散の効果や堆積物の減少により貧酸素の出現が軽減される。

|

防波堤の基部の開削により停滞しやすい海域の海水交換がよくなり、移流・拡散の効果や堆積物の減少により貧酸素の出現が軽減される。 |

防波堤の規模の変更により海水交換がよくなり、移流・拡散の効果や堆積物の減少により貧酸素の出現が軽減される。

|

| ○ |

○ |

○ | ||

|

他の環境要素への影響 |

- | とくになし | 開削部の局所洗掘 |

とくになし |

| 実行可能性 | - |

・ 技術的に十分 |

・ 他事例においても実施 | ・ 他事例においても実施 |

| ○ |

○ |

○ | ||

|

効果を見込んだ場合の本事業による溶存酸素削減効果(原案に対する4.3mg/L以下の面積の減少率) |

- | 約40% | 約15% | 約10% |

| × | ○ | △ | △ | |

| 判定 |

本事業による水質への影響を回避・低減するための対策が必要と考えられる。

|

○○型防波堤の設置は事例も多く、技術的にも十分であり、設置によるDO濃度の改善効果が顕著にみられることから、最適案とする。

|

基部の開削を行う場合、特にDO濃度が低い部分の改善が見込まれたが、4.3mg/L以下の海域の改善はさほどみられなかった。また、開削することで狭隘部の流速が速くなり局所的に洗掘や底質の粒度組成の変化が考えられる。 |

規模の変更を行う場合、4.3mg/L以下の海域の改善はわずかであった。さらなる規模の縮小については防波堤の機能面で限界がある。

|

| × | ○ | △ | △ |

注)面積の算出は防波堤よりも内側の海域とした。

|

|

|

対策なし |

ケース1(○○型防波堤) |

|

|

|

ケース2(基部の開放) |

ケース3(先端部の縮小) |

|

図2-2-8 環境保全措置の検討結果(DO濃度分布、底層、夏季) |

|

|

|

|

|

図2-2-9 環境保全措置の検討結果(DO濃度範囲別面積の比較、底層、夏季) |

|

【ケーススタディ7】客観的な効果の評価

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における回避・低減に係る評価の例を示す。

● 評価書記載例

予測結果によると、埋立予定地の背後の水域で底層水が貧酸素状態になることが予測された。

そのため、底層水のDO濃度を保全対象とした環境保全措置について比較検証を行い、実施可能な範囲で最も効果があると考えられる○○型防波堤を環境保全措置として採用することとした。

水質予測結果によると、対策ケースにおいては、原案に比べ保全措置の目標とした4.3mg/Lを下回る水域の面積は40%程度減少するものと予測された。

以上より、環境保全措置を実施することで底層におけるDO濃度が改善され、関連して底生生物の生息環境なども改善されると考えられる。また、類似事例についてのモニタリング結果によると、予測結果と同様に底層のDO濃度について同じような効果が得られていることがわかった。しかし底生生物△△についてはその生息条件が明確でなく、知見も乏しいことから、底層DOの変化の影響について不明な点がある。また、長期的な水質・底質への影響、それに付随して起きると考えられる現象についても不明な点があり、これらについては、さらに事後調査により確認する必要がある。

・・・・・

【ケーススタディ8】事後調査(調査実施案)

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における事後調査の実施案の例を示す。

● 評価書記載例

|

調査項目及 |

<環境保全措置の対象項目> |

| 調査範囲 |

<環境保全措置の対象項目、関連する環境要素> |

| 調査実施時期 |

<環境保全措置の対象項目、関連する環境要素> ○日と多くするものとする。 |

| 調査実施期間 |

事業実施前から埋立完了後○年間とし、調査期間を通じて、調査項目、調査地点、調査方法は基本的に同一とする。 |

| 調査方法 |

現地調査の方法と同様とする。周辺環境の状況は、既存の調査資料に基づく。 |

| 調査結果の取扱い |

調査結果の公開及びインターネットによる公表 |

|

不測の場合 |

不測の状況にあった場合は、原因調査や緊急調査を実施し、かつ、有識者による検討会を設置し、その原因による影響を回避、低減する環境保全措置を計画・実施する。・・・・・・ |

| 実施体制 |

事業者。ただし、周辺環境の状況については、地方公共団体の関連部局の公表資料に基づくものとする。 |

【ケーススタディ9】事後調査(事後調査報告)

●テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における事後調査報告の例を示す。

●記載例

| 調査項目 |

環境保全措置の |

関連する環境要素 |

周辺環境の状況 |

|

環境保全措置の効果の確認

|

DOは水産用水基準4.3mg/lを下回る値は確認されず、・・・・・・

|

流況については、事業実施前と埋立完了後を比較するとやや流速が弱まる範囲がみられた。・・・・・・・

|

河川流入負荷量は、年による変動はみられるが、おおむね横ばい傾向にある。下水道整備の状況は、予測の前提とした普及率○%とほぼ同様の割合に達している。湾全体の水質の状況は、年による変動は見られるが、悪化しているような項目は認められない。・・・・・・ |

| 追加的措置 | 特になし |

特になし |

- |

| 今後の対応 | 推移を見守る |

推移を見守る |

- |

|

今後の事後 |

継続調査

|

既存調査データの活用や資料整理により関連する環境要素を把握し、影響がみられるようであれば調査を行う |

資料整理

|

注)表はあくまでも例であり個々に必要に応じて記載する必要がある。