平成14年度第1回検討会

資料 5

2章

水環境の環境保全措置・評価・事後調査の進め方

1 総 論

1) 調査・予測・評価、環境保全措置の検討及び事後調査の基本的な考え方

(1)調査・予測・評価、環境保全措置の検討及び事後調査のあり方

環境影響評価法における「評価」は、事業者による環境影響の回避・低減への努力内容を見解としてまとめ、明らかにすることによる相対的な評価手法(「環境影響の回避・低減に係る評価」)を基本としている。これは、環境保全措置の選定の妥当性を検証した上で、事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断するものである。また、「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」も合わせて行われるが、これは環境保全措置の効果を考慮した予測結果と、環境基準及びその他の環境の保全の観点から定められた基準又は目標との整合が図られているか否かについて検討するものである。

このように、環境保全措置の検討は、「評価」を行う上で重要な位置をしめている。

調査、予測、評価の手法の検討段階においては、環境影響評価の実際の作業の流れと逆に、「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進めることとなるが、調査不足や不適切な予測手法の選定等の手戻りを防ぐとともに、環境保全措置の妥当性、具体性及び客観性に関する調査の必要性の有無を判断できるよう、環境保全措置(案)の検討を行っておくことが重要である。

また、事後調査については、環境保全措置が十分に機能し効果を示しているか否か、予測した対象事業による影響が予測範囲内であるかを把握すると共に、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を実施することを目的とする。そのため、環境保全措置の検討及び予測手法の検討等に合わせて、事後調査の手法の検討も行い、事後調査地点等を配慮した予測地点や調査地点の設定の必要性等についても考慮しておくことが、環境影響評価の効率的かつ効果的な実施を行う上で重要となってくる。

なお、水環境に係る環境要素において、ダイオキシン類やその他の環境ホルモン等の微量化学物質が問題となるケースがあるが、住民等の関心の程度、事業特性及び地域特性等を勘案して、スコーピングの段階において項目の選定を行うことが肝要である。

(2)調査・予測・評価と環境保全措置及び事後調査の関係(全体の流れ)

事業計画の立案から、スコーピング、環境影響評価(調査、予測、評価)を踏まえ、事後調査の実施に至るまでの作業の流れとこれらの作業における環境保全措置との関係は図1-1に示すとおりである。

環境保全措置の立案においては、事業計画の熟度に合わせた検討が必要である。これは、ほぼ確定されてしまった計画においては適切な環境保全措置の立案が困難となる場合が生じるためであり、事業計画の早期段階から環境保全措置の方針を整理し、内容・手法については事業計画の熟度に合わせてより具体化していくことにより、適切な環境保全措置の実施が可能となる。

環境保全措置立案までの検討段階においては、水環境への効果や実現可能性を考慮して複数案検討されることとなる。実際の作業の中では事業の実施による環境への負荷をより効率的に削減し、実現性の高い環境保全措置から優先的に選択し予測・評価を繰り返すこともあるが、実行可能な範囲でより良い技術を取り入れるためには、優先的に選択した手段が目標値を満足する結果であっても、効果及び実現性において最適であるという判断はできないため、内容の異なる複数の環境保全措置を並行的に比較検討し、その検討経緯について客観的に示す必要がある。

[1]事業計画立案時における環境保全への配慮

事業計画の立案時においては、事業計画の一部として検討される環境保全への配慮がある。この段階での環境保全への配慮は、大きな視野で検討される内容で、事業者の環境保全に対する姿勢、考え方等が示されることとなる。水環境分野においては、事業の立地・配置、規模・形状・構造の選定等がこの段階での配慮事項となる。

【留意事項】早期段階における環境保全への配慮の重要性

社会基盤の整備等の大規模な事業においては、過去の事例からも明らかなように、地形改変(海域等の流況の変化、陸域における雨水の不浸透域の拡大)や地下水の過剰採取等によって、自然の水収支バランスを崩したり、水質を悪化させたりするなど、周辺環境に少なからず影響を及ぼすことが想定される。

したがって、事業計画段階では過去の教訓を最大限に活かし、出来るだけ早期に環境保全に配慮した施策を盛り込む必要がある。

図1-1 環境影響評価と環境保全措置及び事後調査の関係(全体の流れ)

[2]スコーピング段階における環境保全への配慮事項の明示

事業計画の立案時において、事業計画及び地域特性を考慮し、立地・配置・規模・構造等の選定の段階で事業計画の一部として検討されている環境保全への配慮がある。通常これらの検討は、事業計画立案時に実施されている内容ではあるが、方法書では複数案からある一つの案が選定された検討経緯の記載は省略されている場合が多く、事業者の環境への配慮を住民等に伝えるためにも積極的に記載することが望ましい。

事業計画立案時における事業者の環境保全への配慮及び検討経緯を可能な限り方法書に記載することにより、事業者のスコーピング作業における考え方が住民に対しより確実に伝えることができ、理解が得られるものと考えられる。このことは、学識経験者及び地域住民からより早期段階から要点を得た意見の把握が可能となり、効率的な環境影響評価手続きを進めるためには重要なことである。

【留意事項】水環境に関する早い段階での方法書手続きの重要性

対象地の水環境に関連する情報(湧水の分布や水辺の人と自然との触れ合い活動、水辺を利用している生物、地盤の浄化・保水機能等)は、地域に密着している地域住民や地方公共団体あるいは学識経験者等が、既往資料では把握できない貴重な情報を有していることも考えられる。

したがって、環境保全措置の検討にあたっては、対象地の水環境と事業特性の関わり合いを比較検討し、できるだけ早い段階で地域住民や地方公共団体、学識経験者等の意見を聴けるよう手続きを進めることが望まれる。

[3]環境影響評価実施段階での環境保全措置の立案

環境影響評価実施段階においては、事業の進捗に合わせて手法、効果及び妥当性等を踏まえてより具体的な環境保全措置を検討することとなり、その内容については複数案の比較検討等によりその検討経緯を明らかにできるよう整理し、準備書・評価書においてわかり易く記載する必要がある。

[4]環境保全措置を考慮した予測・評価の実施

環境影響評価法における評価の考え方として、「環境影響の回避・低減に係る評価」及び「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」がある。

「環境影響の回避・低減に係る評価」の実施においては、事業計画立案段階から環境影響評価実施段階における環境保全対策を対象とし、その効果及び他の環境要素への影響に関する予測・評価を繰り返した上で、複数案の比較により妥当性を検証を行い、事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断する。また、「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」については、これら環境保全措置の効果を考慮し、予測に反映させて得られた結果と、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点から定められた選定項目に関する基準又は目標との整合性が図られているか否かについて検討する。

[5]予測及び環境保全措置の不確実性要素と事後調査の関係

事後調査は、環境影響評価により検討された環境保全措置が十分に機能し効果を示しているか、予測した対象事業による影響が予測範囲内であるかを把握すると共に、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を実施することを目的とする。

対象となる項目は、調査・予測及び評価の流れの中で考えられる不確実性を補う等の観点から選定されるものである。これらの不確実性要素を整理し、その程度及びそれに伴う環境への影響の重大性に応じて事後調査の実施を検討する必要がある。

なお、環境影響評価の段階で想定した前提条件に大きな変更が確認された場合においては、現実に併せて条件を変更し、再予測を実施するとともに、この再予測結果と事後調査結果とを比較することにより、予測の手法の不確実性及び環境保全措置の効果等についての検証が可能となる。

[6]事業実施後の対応

事業実施後においても、事後調査の結果によっては、環境保全措置の追加・検討を行い、それに伴う事業計画の修正や新たな事後調査の追加等が必要となる。準備書や評価書においては、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかになった場合等の対応の方針を示すことが必要である。

また、事後調査結果を当初の影響予測や環境保全措置の効果予測等と対比、検証した結果及び事後調査で得られた知見は、将来の環境影響評価技術の向上に資する等の観点から、一般に公表され、広く活用されることが望ましい。

2)環境保全措置

環境保全措置は、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響について、事業者により実行可能な範囲で、当該影響を回避し、又は低減すること及び当該影響に係る各種の環境保全の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として検討されるものとする。

(基本的事項 第三項一(2))

(1)環境保全措置の考え方

環境保全措置とは、事業者が実行可能な範囲で対象事業の実施による影響を回避又は低減することを目的として検討されるものである。環境保全措置は事業計画の中に反映される内容であるために、環境影響評価の中で最も重要であり、事業計画の進捗に応じてできる限り具体的に検討し、整理されることが必要である。

環境保全対策は、事業計画の立案段階から事業計画の進捗に応じて適切かつ具体的に検討されるものであり、このうち計画立案時に計画の一部として検討される環境保全への配慮は、計画立案時における大きな視野で検討されるもので、事業者の環境保全に対する姿勢、考え方等が示されることとなる。また、調査、予測及び評価を行う過程において検討される環境保全措置は、事業計画の進捗に応じて、手法、効果及び妥当性等を踏まえてより具体的に示されるものである。

ここで、環境保全措置とは、いわゆるミティゲーションのことであり、環境影響を回避する措置から避けられない影響を代償する措置まで含む幅広い概念である。環境影響評価法における回避及び低減とは、NEPA(米国国家環境政策法)によるミティゲーションの概念と同様であり、表1-1に示す内容として捉えることができる。

環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避し、又は低減することを優先するものとし、これらの検討を踏まえ、回避又は低減が不十分あるいは不可能であると判断された場合、必要に応じ代償措置の検討を行う。

また、実際に行う環境保全措置の効果が環境への影響を回避したのか低減したのかを厳密に区分することは困難である。例えば、事業行為の一部を実施しないことによりある環境要素への影響を回避したとしても、他の事業行為によりその環境要素に対して影響が及ぶのであれば、事業全体からみれば低減であると捉えることができる。このように、回避と低減の概念は視点によって異なるものであり、実施する環境保全措置が回避であるのか低減であるのかの区別は重要ではない。環境保全措置は、あくまで環境への影響がどの程度低減されたかにより検討を行うものである。

また、代償措置は、事業の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により、環境の保全の観点からの価値を代償することを意味している。例えば、生態系の基盤となる干潟や森林等を人為的に創出することにより、野生動植物の生息環境の価値を代償すること等が考えられる。しかし、水環境は、自然にあるいは人為的影響を受け生態系等との関わりを持ちながら環境中を循環する複雑な系にあり、多様な側面を有している。水環境の価値の代償措置を考える際には、水環境がそのような複雑な系にあることを考慮して、その効果や代償措置を講じることによる水循環系への影響にも留意する必要がある。また、水質汚濁のよう

に環境の質そのものに変化をもたらす場合は同様の環境質を創出するという代償の考え方を実行することは現実的には困難である。

そのため、水環境分野における環境保全措置の検討にあたっては、環境への影響をいかに回避・低減するかが重要となる。

なお、環境影響評価においては、「補償」に類する措置は、環境保全措置としては扱わない。

表1-1 環境影響評価法における回避、低減及び代償の考え方

| 区分 | 内容 | (参考NEPAによる区分) |

| 回避 |

行為(環境影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。具体的には、事業の中止、事業内容の変更(一部中止)、事業実施区域やルートの変更等がある。 |

回避(Avoidance) |

| 低減 |

行為(環境影響要因となる事業行為)の実施の程度または規模を制限することにより、また、発生した影響を何らかの手段で軽減または消失させることにより、影響を最小化するための措置である。 |

最小化(Minimize) |

|

修正(Rectify) |

||

| 軽減/消失(Reducte/Eliminate) | ||

| 代償 |

行為(環境影響要因となる事業行為)の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により、環境の保全の観点からの価値を代償すること。 |

代償(Compensation) |

【留意事項】代償措置の技術的困難さ

水環境は、循環の過程において、「人間の生命活動や自然の営みに必要な水量の確保」、「熱や物質の運搬」、「土壌や流水による水質の浄化」、「多様な生態系の維持」等の環境保全上の機能を有している。

最善な環境保全措置を立案し、事業による影響の回避、低減を図っても、そのような水環境が有する機能が損なわれる場合には、代償を図っていくこととなる。

しかし、水は蒸発や浸透、貯留、流下等というように自然にあるいは人為的な影響を受けながら、また、生態系や触れ合い活動の場等と関わりをもちながら環境中を循環する複雑な系にある。

そのような複雑なバランスの上に成り立っている循環系にある水環境の機能を人為的に代償することは、技術的に困難であることが多いと考えられることを念頭におく必要がある。

(2)環境保全措置の立案の手順

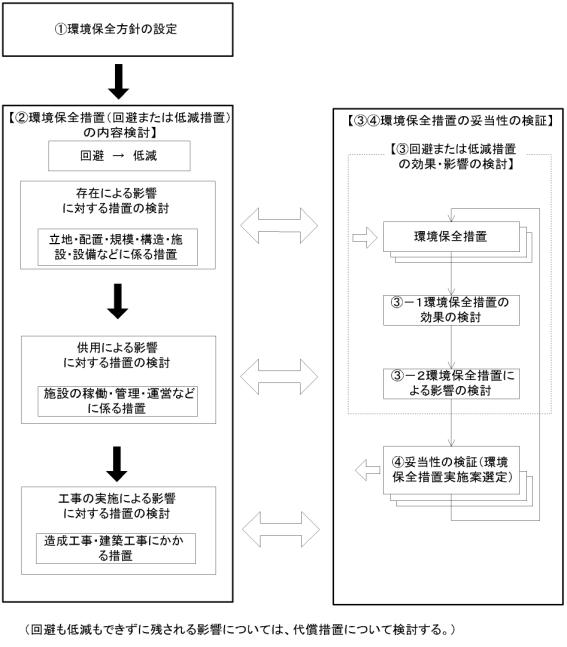

環境保全措置の立案の手順は、図1-2に示した手順に従って行うことが基本となる。

<環境保全措置の立案の手順>

[1]保全方針(環境保全措置立案の観点・環境保全措置の対象と目標)を設定する。

[2]「存在」に係る「立地・配置・規模・構造等」、「供用」に係る「施設の稼働・設備運営等」、「工事の実施」に係る「造成工事、建築工事等」といった事業計

画の検討段階に応じて、回避、または低減措置の具体的内容を検討する。

また、必要に応じて、回避も低減もできずに残される影響を代償するための措置(代償措置)について検討を行う。

[3]回避または低減措置の効果をできる限り客観的に検討する。不確実性が残される場合にはその程度を明らかにする。また、必要に応じて、回避も低減もできずに残される影響を代償するための措置(代償措置)について検討を行う。

[3]-1回避または低減措置の効果をできる限り客観的に検討する。不確実性が残される場合にはその程度を明らかにする。

[3]-2回避または低減措置の実施に伴う他の環境要素への影響、あるいは、回避または低減措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響について検討する。

[4]「[2]→[3]-1→[3]-2」を繰り返し、環境保全措置の妥当性を検証の上、最適な環境保全措置実施案を選定する。

[1]保全方針の設定

(ア)環境保全措置立案の観点

水環境は、水の汚れや水の濁りを対象に、水域の水質の環境基準等の基準・目標との整合性の観点で環境保全措置の方針を決められることが多かった。

しかし、水環境は、生態系や触れ合い活動の場等の自然環境や地盤環境の構成要素でもあり、水環境の変化の影響を受ける可能性のある環境要素は数多い。そのため、対象とする水域の水利用や水域利用の状況、生態系や触れ合い活動の場の状況をふまえ、水環境との関わりの想定される他の環境要素への影響の検討結果も考慮しながら、水環境全体の保全措置を考えていく視点も重要となる。

検討にあたっては、調査・予測段階までに検討した影響フロー図等を参考に、水環境に影響を及ぼす可能性のある事業の各段階における環境影響要因を抽出し(例を表1-2に示す)、環境保全措置の必要性とその内容・効果を検討していくことが望ましい。

事業実施に合わせて、地域の環境をより良くすることが可能と考えられる場合(例えば水質浄化機能の向上等)には、そのような措置の実施についても検討されることが望ましい。

図1-2 環境保全措置立案の流れ

表1-2 環境影響要因と環境要素の変化による水環境への影響の例

【留意事項】環境保全方針設定のための基礎的情報

水環境に係る保全方針設定のための基礎的情報としては、以下のような項目が考えられる。

・環境保全方針の基本的考え方(スコーピング段階における検討の経緯を含む)

・事業特性(立地・配置、規模・形状・構造、影響要因等)

・地域特性

(水質・底質に関する事項:河川、湖沼、海域の水理状況、水質・底質の状況、水利用の状況、水域利用の状況、生態系の状況、景観・触れ合い活動の場の状況 等)

(地下水等に関する事項:地下水(湧水)の賦存・流動状況、涵養面積・涵養量、土壌の浸透能、水理地質、水質、利水状況、生態系の状況、人と自然との触れ合い活動の状況 等)

・水質に係わる環境基準のほか、地域の環境基本計画や環境配慮指針等において水環境に関連する目標や指針が示されている場合には、それらとの整合性

・方法書や準備書の手続きで寄せられた意見

・影響予測結果 等

特に、水循環系への影響が想定され、地下水等を対象とした環境保全措置を考える場合においては、以下に挙げる観点に留意し、該当するような要素が確認できる場合には、環境要素とその構成要素間の相互関係について検討しておくことが重要である。

・水源としての地下水利用

・自然環境や景観上重要で、かつ歴史的、文化的及び地域のコミニュケーション上特に重要な水源(湖沼・湿地・井戸・湧水等)

・地下水や水源に関わる法的規制

(イ)環境保全措置の対象

環境保全措置の対象選定にあたっては、影響フローや影響要因と環境要素の変化等を考慮して、水循環系の質的側面や量的側面に着目して考えることとなる。その際、水は循環していること、変動すること、地盤の構成要素であること、物質の運搬者であることを念頭におき、環境保全措置の目的が事業による水環境への影響を極力回避または低減しつつ、水循環系全体が健全に保たれるよう配慮することが重要である。

事業実施による大規模な地形変化等により水循環系が変化することが想定されるような場合には、対象地域の水循環系に留意して保全対象を選定する必要がある。その場合、水循環系における量的側面や質的側面を保全措置の対象として捉えることが基本となると考えられるが、事業により失われる機能(地下水涵養機能や保水機能等)についても同様に保全措置の対象とすることが重要と考えられる。

水環境における環境保全措置の対象は、事業実施区域の地域特性や事業特性によって様々で、ここに全てを網羅することは出来ないが、ごく一般的な項目として次のものが挙げられる。

<状態・現象>

・河川、湖沼、海域の水文状況、水質・底質の状況、水利用の状況、水域利用の状況、景観、触れ合い活動の場の状況

・湧水(箇所・量)、利水状況(箇所・量・質)、水質(水温、pH、水質組成等)

<機能>

・涵養面積、土壌や耕作地・水田の蒸発散や浸透能(主に涵養域)

・水質等浄化機能(涵養域~流出域)

・気候緩和(涵養域~流出域)

・生物生産機能(涵養域~流出域)

・洪水調節機能(主に流出域)

(機能は、土壌地盤環境との関係が密であることから、土壌地盤環境編を参照のこと)

【留意事項】地下水等に係る環境保全措置の対象

地下水の場合、水の4つの特性(循環、変動、地盤構成及び物質運搬者)は、人為的な環境負荷(事業形状、規模、存在等)によって様々な出現形態を取る場合がある。

特に、環境中の地下水の変動等に関しては、自然要因と人為的要因の区別が曖昧になっているケースが意外に多く、現状が自然要因と人為的要因の何れによる状態なのか、判別が困難である場合が少なくないことに留意して、適切な保全措置の対象を選定する必要がある。

さらに、保全措置の適用にあたっては、水循環の保全の観点から水環境・地盤環境の維持・回復を目指し、地表水や地下水を一体として保全していく対応が求められている。また、施策展開の際には上下流での連携が必要である。

(例)線状の開発;トンネル:河川の基底流出の減少、地山の地下水流動阻害

面的な開発;土地造成:雨水浸透及び地下水涵養阻害

地下の開発;大深度地下開発:地下水流動阻害、土壌の湿潤・乾燥化

(ウ)目標設定の考え方

環境保全上健全な水循環並びに水環境の確保を念頭に、事業による環境への影響を回避又は低減するための方策を検討するためには、できるだけ具体的な目標の設定を行うことが重要である。

環境基準等が定められている水質を対象に保全措置を考える場合には、それら基準との整合、現況の状況等を踏まえ、保全措置の目標を設定することが基本となる。

しかし、水環境を考える上では、対象とする水域の水利用や水域利用の状況、生態系や触れ合い活動の場にも留意する必要があり、環境基準を満足していれば問題ないと必ずしも言えるものではない。水環境と関連する環境要素との関わりについても検討を行い、必要に応じて目標設定を行う必要がある。

【例.目標設定の考え方-水質[1]】

事業の実施により、DOが変化することが予測される場合、生息する水生生物への影響を考える上では、通常環境基準の評価に用いられている表層水のDOについて目標設定することは適当でなく、底層水のDOを考慮した目標設定も想定される。

【例.目標設定の考え方-水質[2]】

水浴場近傍で濁りを発生するような工事を行う場合、「水浴場が利用される夏季において濁りを発生させないこと」というような目標設定も想定される。

地下水等の質的側面と量的側面に着目した保全措置を考える場合には、水質汚濁防止や適正な地下水採取量、地下水位や湧水量(流量)の変動をどの程度まで許容するか(例えば、流量・水位等の安定期における変動幅(率)を考慮した許容値の設定)、あるいは、健全な地下水涵養機構、保水・浄化機能、洪水調節機能という観点についても十分に検討し、定量的かつ客観的な目標設定を行うことが重要である。

最近では地下水等についても、国や地方公共団体ごとに環境保全目標や指針が設定されている場合(地下水質や揚水量等)もあることから、それら指針や規制等の有無についても調べた上で、できるだけ定量的かつ客観的な目標を設定することが必要である。

既存資料や地域の水文環境に基づく地下水の量的質的及び機能的変遷、並びに社会環境の変化に伴う利水状況(取水・排水)と水文・気象・生態系諸要素の変化との連関を地域特性の最重要項目として捉え、[1]地下水の量的質的変化に対応する環境諸要素の変動、[2]それらの地域内での機能的重要性、[3]自然要因と人為的要因の判別、等を考慮しておく必要がある。

【例.目標設定の考え方-地下水等】

水量・水位;地下水涵養量、地下水利用量(工業用水・ビル用水の規制)、地下水位(既設構造物の安全に関わる水位や既設井戸・湧水の安定的な流量)等

水質;地下水の水質汚濁に係る環境基準、等の適用

機能;保水、浄化、洪水調節機能(透水性舗装等の改良地盤による表面流出の低減率)等

(3)環境保全措置の内容

[1]事業者により実行可能な範囲で行われる環境保全措置

環境保全措置とは、事業者の実行可能な範囲内で行われるものであり、技術的な面、コスト面、現実性及び具体性といった観点において十分なものであれば、事業計画についても変更があり得るものである。

なお、事業計画に係る大幅な変更を実施する際には時系列に沿って検討経緯を明確にし、住民が理解しやすいように整理することが重要である。

[2]環境保全措置の事例

水環境分野において、事業者が実施可能なものとして考えられる環境保全措置の一例を表-3に示す。

表1-3 環境保全措置の例

(4)環境保全措置の妥当性の検証

環境保全措置の検討に当たっては、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なよりよい技術が取り入れられているか否かの検討等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、これらの検討の経過を明らかにできるよう整理すること。

(基本的事項 第三項二(5))

環境保全措置の妥当性の検証は、複数案の比較検討、実行可能なよりよい技術が取り入れられているか否かの検討により行うことが基本となり、環境保全措置を実施することにより対象とする環境要素に関する回避又は低減の効果・不確実性の程度、他の環境要素に及ぶおそれのある影響等といった観点で検討を行うこととなる。

複数案の比較は、予測された環境影響に対し、複数の環境保全措置を検討した上で、それぞれの効果・不確実性、さらに、他の環境要素への影響等の予測を行い、その結果を比較検討することにより、効果が適切かつ十分得られると判断された環境保全措置を採用するものである。

より良い技術が取り入れられているか否かの判断は、最新の研究成果や類似事例の参照、専門家による指導、必要に応じた予備的試験の実施等により、環境保全措置の効果をできる限り客観的に示す必要がある。この際、採用することとした環境保全措置の効果が不確実であるあるいは不明であると判断された場合には、その不確実性の程度についても明らかにする必要がある。

環境保全措置の採用の判断は、上記の妥当性の検証結果をふまえて、行われる必要があり、その検証結果については、準備書・評価書においてできる限り具体的に明らかにする必要がある。

なお、技術的に確立されておらず効果や影響に係る知見が十分に得られていない環境保全措置を採用する場合には慎重な検討が必要であり、採用した環境保全措置の効果や影響を事後調査により確認しながら進めることが必要となることも考えられる。

例.採用した環境保全措置の記載内容】

採用した環境保全措置については、以下のような点を一覧表に整理するなどして、準備書、評価書においてできる限り具体的に記載することが重要である。

・採用した環境保全措置の内容、実施期間、実施方法、実施主体等

・採用した環境保全措置の効果と不確実性の程度

・採用した環境保全措置の実施に伴い、生じるおそれのある他の環境要素への影響

・採用した環境保全措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響

・環境保全措置の効果を追跡し、管理する方法と責任体制

【留意事項】地下水等に係る環境保全措置の効果

環境保全措置の効果を客観的に評価するには、環境要素、もしくはその関連事象が定量的に計測・観測できることが前提となる。

水循環系の中で地下水は、事業化に伴う人為的な環境負荷(施工規模、成果物の立地・存在形態、採取・排出量等)に応じて、環境要素(水位や流路、湧出量、水質等)が大きく変化する場合が多い。このため、事業計画段階から類似事例の参照や最新の研究成果を導入しつつ、効果を評価するに当たっての客観性を高める必要がある。

ただし、水循環系における地下水の変化(流れや質的な変化)は、地表水の変化に比べ緩慢であり、影響の出現時期が遅れる場合があることについても留意が必要である。特に、地下水は不圧地下水と被圧地下水とで流動時間(一般に被圧地下水の流動時間は不圧地下水に比べ長時間を要する)や空間的な拡がり方に違いがあることについても考慮しておく必要がある。

ア 環境影響の回避・低減に係る評価

建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて評価されるものとすること。なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲内で行われるものとすること。

イ 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討

評価を行うに当たって、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、当該基準等の達成状況、環境基本計画等の目標又は計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討されるものとすること。

ウ その他の留意事項

評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。

水質・底質では、人の健康に関する項目、生活環境の保全に関する項目等について環境基準等の基準、目標が設定されている項目が多く、上記のアとイの評価を行うことが原則となる。従来の環境影響評価においては、一般的にはイの視点のみによる評価が行われていたため、アの視点による評価を行うための調査・予測・評価手法の選定には、十分な検討が必要である。

また、水質に関して定められている環境基準は、環境保全上維持されることが望ましい基準として定められる行政上の目標となるべきものであり、環境汚染防止上の規制値とは概念上異なり、幅広い行政の施策によって達成を目指すものである。一方、水質汚濁に関して定められている排出基準や総量規制基準は、環境基準達成に向けて講じられる諸施策の一つと考えられる。このような背景を理解した上で、事業による環境影響を適切に評価する必要がある。

地下水等に係る環境要素のうち、環境基準等の基準・目標値が設定されている地下水の項目については 上記ア、イの評価を併用することになる。

基準値が存在しない要素(例えば湧水量、水位)については、イを除いたアの評価を行うことが基本となる。また、各環境要素が相互に関連し合う「水循環」についても、同様にアの評価が求められる。

なお、回避・低減の措置等に係る環境保全措置の効果に係る知見の向上に資するために、事後調査・環境監視結果の蓄積及びその解析等を進めていく必要がある。

(1)回避・低減に係る評価

回避・低減に係る評価は、環境影響の回避・低減のための事業者の努力を明らかにするとともに、取り入れた環境保全対策について、客観的にその効果、技術の妥当性が明確にされているかどうかを検討することによって、その環境保全対策により事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断するものである。その手法の例として、複数の案を時系列に沿ってもしくは並行的に比較検討する方法や、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討する方法が基本的事項に挙げられている。また、現況よりも環境を悪化させないことで評価する方法も考えられる。

回避・低減に係る評価において最も留意すべきケースは、現状において環境基準を達成していない地域等、イの視点における基準等との整合が図られない場合において、アの視点からよりいっそうの回避・低減の措置を検討した上で、双方の評価を併せて総合的に評価する場合の考え方である。

このようなケースにおいては、基準等の整合が図られない内容を明らかにし、回避・低減の措置による事業の実施に伴う付加分の低減の程度(低減率等)、現況に対する変化の程度から、その回避・低減の措置に関する実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かを検討し評価を行う。

地下水等に係る環境影響評価においては、事業による影響が様々な環境要素に及ぶ可能性があることから、地下水位や地下水質の変化を最低限に抑える等、現況における各構成要素の状態をできるだけ変化させないという観点から評価する方法も考えられる。

また、有害物質の発生の可能性が想定される事業の場合は、環境中へ排出しないような環境保全措置をとることが前提となるが、その措置に関して実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かといった観点からの検討が重要となる。

(2)基準又は目標との整合に係る評価

水質については、環境基準等の基準・目標が設定されているため、従来の環境影響評価においては、一般的に基準との整合についての視点のみによる評価が実施されてきた。そのため、既に現状の水質の状況が環境基準を満足していない地域での事業の場合の評価方法が課題となっていた。

この基準又は目標との整合に係る評価においては、整合が図られない場合は、それを明らかにすることが重要であり、それを踏まえて前述の回避・低減に係る評価を実施していく必要がある。

地下水に係る環境要素のうち、地下水質については環境基準等の基準・目標が設定されている。ただし、これらの基準・目標は、重金属や揮発性有機塩素系化合物を中心としたものであることが多く、環境影響評価において対象とする環境要素と必ずしも一致するわけではない。さらに、現状で基準・目標が達成されていない地域での事業において、事業者の実施する範囲での環境保全措置によって基準・目標を達成することは一般に困難であると予想される。

したがって、既に基準・目標が達成されていない地域における評価に際しては、まず、基準・目標との整合性が図れないこととその内容を明らかにし、それを踏まえた上で「ア回避・低減に係る評価」を実施していくことが必要である。

なお、河川・湖沼や海域、地下水の水質については、環境基準のほか、地方公共団体等が環境保全のために定めた環境基本計画、環境保全条例、環境保全計画・指針等で示された目標がある場合には、それらの基準・目標との整合性について、検討を行うこととなる。

4)事後調査

選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果にかかる知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査(以下「事後調査」という。)の必要性を検討するとともに、事後調査の項目及び手法の内容、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにできるようにすること。

(基本的事項 第三項二(6))

(1)事後調査の考え方

[1]事後調査の基本的な考え方

事後調査は、調査、予測及び評価における不確実性を補う等の観点から位置付けられており、事後調査を実施することにより、1)環境影響評価により検討した環境保全措置が十分に機能し効果を示しているか、2)予測した対象事業による影響が予測範囲内であるかを把握するとともに、予測結果を上回る著しい環境影響が確認された場合には、3)必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を行うことを目的とする。

なお、現在実施段階の事業の中には、環境監視を目的として事業者により自主的にモニタリングが実施されている場合も多い。対象事業の実施による環境への影響の程度の把握及び環境保全措置の効果の程度を把握するための調査手法としては、事後調査の他、これらモニタリングについても積極的に活用していくことが重要であると考えられる。

[2]事後調査の必要性の検討

環境影響評価の予測手法選定においては、基本的にはその時点で最新の技術を用い、最も確からしい結果を定量的に導き出す手法を選定することが望ましいが、予測には常に不確実性がある。

また、事業による影響の程度に応じて事業特性及び地域特性を勘案した環境保全措置を実施することとなるが、その効果についての知見が十分であるものばかりではない。

事後調査の必要性については、予測の不確実性の程度、環境保全措置の知見の程度に起因する予測結果への影響の程度の大きさから、「予測の不確実性が大きい場合」及び「知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合」と判断される場合等において、「環境への影響の重大性」に応じて検討することとなる。

(ア)予測の不確実性

予測の不確実性の原因には、予測の前提となる現状の自然的変動・社会的変動、予測モデルそのものの限界やパラメータ・原単位等に内在する不確実性、手法の不確実性等のさまざまな要素がある。環境影響評価にあたっては、調査から予測に至る過程で常に不確実性をもたらす要因があることを念頭に置く必要がある。

(イ)効果にかかる知見が不十分な環境保全措置

知見が不十分な環境保全措置とは、新技術等により、保全措置としての効果が十分に明確にされていない場合や自然条件の違い、管理運用方法の違いによる効果の違いが正確に把握できていない場合等が考えられる。

事後調査により環境保全措置の効果を把握する場合には、環境保全措置の効果を想定する際にどの点において知見が不十分とされているかに留意し、具体的に調査すべき情報を選定する必要がある。

(ウ)環境への影響の重大性

環境への影響の重大性が考えられる場合とは、以下のような場合である。

・対象事業による水環境への影響に対して住民や国及び地方公共団体等からの意見等が提出され、想定されていなかったような影響が考えられる場合

・水環境の影響を受け易い地域や対象が存在する場合

・環境保全関連法令による指定地域や対象が存在する場合

・既に環境が著しく悪化し又はそのおそれが高い地域が存在する場合

【留意事項】水環境に係る事後調査の重要性

地下水等の水循環に係わるような環境保全措置の実施にあたっては、その効果や影響に少なからず不確かな要素が想定されることから、事後調査を実施し、その効果及び影響の把握に努めることが重要である。得られた事後調査結果は、環境保全措置の検討における貴重な科学的知見となることから、公表されることが望ましい。

また、水質や底質に係る処理施設や濁り拡散防止装置等ある程度技術的に確立されているような対策においても、その効果は、管理運用によって大きく左右される性質のものであることから、定期的な環境モニタリングを実施し、所要の効果を発揮していることを確認しながら、事業を進めることが望ましい。

【留意事項】事後調査計画において配慮すべき事項

事後調査を計画する場合には、次のような事項に配慮する必要がある。

・事後調査を行う場合には、事業による影響と社会的な影響ができる限り区分できるよう、また、影響や環境保全措置の効果の時間的な変化等に考慮し、調査内容を選定する必要がある。

・事後調査により、継続的な変化の把握が必要となる場合は、調査地点や調査方法は、調査期間を通じて同一の内容とすることが必要である。

・事後調査の目的を明確にし、その目的に添った調査内容を計画することが重要である。(例えば、水環境の変化による生態系等への影響を対象に調査を行う場合には、生態系の観点から、水質変化による影響を受けやすい調査地点や調査層、調査時期(季節)等の設定を行う必要がある。)

・事後調査の過程において、環境保全措置の効果が不十分であることが確認された場合や不測の事態が発生した場合については、柔軟に追加的な措置を講じられるようにしておくことが重要である。

・大規模な工事が長期間にわたるような場合には、その途中段階における予測評価結果の検証を行うほか、事業内容や社会的情勢が大きく変化した場合には再予測及びその結果を踏まえた環境保全措置等の再検討も視野に入れておくことが必要である。

・事業者と完成後の管理者が異なるような場合には事後調査の実施や環境保全措置の実施に関し、適切に引き継がれるよう留意する必要がある。

(2)事後調査の方法

[1]事後調査の対象

事後調査を実施する場合においては、より効果的な調査内容とするために、予測結果に大きな影響を及ぼすファクターを整理した上で、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能なものを調査すべき情報として選定することに留意する必要がある。

【留意事項】事後調査項目の選定時の配慮

事後調査の対象項目は、環境影響評価の対象項目だけを把握していたのでは、事業影響を検討する上で不十分であることも考えられることから、関連する環境要素や周辺環境の状況、事業の実施状況について把握しておくことが必要である。

●地下水等の事後調査を行う上で必要となる配慮事項の例

地下水の特性(地下水の存在様式、地下水の物理的側面(地下水位、流動方向等)、量的側面(涵養量、湧出量等)、質的側面(主要溶存成分等))の他、保水・浄化機能、洪水調節機能、気候緩和(ヒートアイランド現象緩和)機能に着目した項目の選定が必要である。

●関連する環境要素の選定の例

湖沼や海域における工事による水の濁りを対象に調査する場合、以下のような項目を調査しておくことが考えられる。

・降水量:降雨に伴う濁り(河川等からの降雨に伴う濁りの流入や河川等の流量増加による水底土の巻上り)の影響の有無を確認

・流向・流速:濁りの発生源の位置を推定

・pH、DO、目視による赤潮の観察:赤潮等植物プランクトン等の影響の確認

・調査時の周辺航行船舶の有無:大型船の航行による水底土巻上りの影響の確認

●事業実施状況の調査内容の例

・調査時の濁り発生工事の施工位置、工事量(工事による環境負荷の程度を把握)

●周辺環境状況の調査内容の例

BODやCOD、T-N,T-P等の水の汚れに関して事後調査を行う場合、以下のような項目を調査しておくことが考えられる。

・周辺河川や事業場等からの流入負荷量(予測条件との対比-事業以外の負荷の状況を把握)

・下水道整備の進捗状況(予測条件との対比-事業以外の負荷の状況を把握)

[2]調査地点

水質等の事後調査地点の設定においては、事業の実施により最も影響を受けることが想定される場所や予測評価を行った地点を中心に選定することとなるが、事業による影響の程度を把握するため、事業による影響が及んでいないと想定される地点を設定し、周辺環境のバックグラウンドを把握しておくことが重要である。

バックグラウンド把握のための調査地点の配置は、環境影響評価における予測結果を踏まえ、事業による影響がほとんど想定されない地点を設定することが基本となると考えられる。

[3]調査時期

事後調査を行う際には、着工前~工事中~工事後までの時系列変化を把握することが事業影響を検討する上では、必要である。

事後調査の頻度は、環境影響評価において予測対象とした時点(供用後、工事ピーク時等)を調査対象とすることが基本となるが、定期的に事後調査を行うことも考えられる。

特に河川のように、降水や排水等の影響により、変動しやすい水環境を対象とする場合は、その過去の変化をある程度連続的に把握しておく必要があると考えられる。

また、影響が顕在化するまでに長時間を要するものについては、その期間についても考慮する必要がある。

[4]調査の手法

事後調査を実施するにあたっては、対象事業による水質汚濁物質の排出状況や取水・揚水の状況、地形変化の状況等事業実施によるインパクトを把握することはもちろんであるが、対象事業実施区域周辺の水質汚濁物質の発生源の状況、取水・揚水の状況、社会的状況の変化についても予測時との整合が図られているか確認する必要がある。

事後調査の結果は、実際の事業の実施に伴う環境への影響を把握するとともに環境影響評価で実施した調査・予測と比較することを前提としているため、事後調査の手法は現況調査の手法と同一とすることが基本となるが、何のための調査であるかを明確にし、その目的にあうよう調査手法は工夫される必要がある。

知見が不十分な環境保全措置の効果を把握するためには、可能な場合には保全措置がある場合とない場合で調査を実施し、その効果を適切に把握するよう努めることが重要である。

また、現在実施段階の事業の中には環境監視を目的とし、事業者により自主的にモニタリングが実施されている場合も多い。対象事業の実施による環境への影響の程度の把握及び環境保全措置の効果の程度を把握するための調査手法として、これらモニタリングについても積極的に活用していく必要がある。同様に、公共機関や自治体の環境調査結果等の事業者以外が実施している調査結果及び環境調査結果(流量・水質測定データ、地下水位観測データ、地盤沈下観測データ、苦情調査 等)の利用が可能なものについては、有効に活用することが望ましい。

(3)環境保全措置の追加検討

事後調査の結果により、環境影響が著しいことが明らかとなった場合には、必要に応じて当該事業における追加的な環境保全措置等の適切な実施につなげることが基本である。

したがって、評価書もしくは修正評価書の段階で公表した事後調査実施案にしたがって、工事中及び供用後に事後調査を実施し、その結果から追加的措置が必要と判断された場合には、その対処の方法等に関して検討を行う必要がある。

(4)公表

事後調査の結果により、追加的措置が必要と判断された場合には、その対処の方法等に関する事業者の見解を含めて公表する必要がある。

また、事後調査結果から、特段の追加的措置の必要性が認められず、予測したとおりの環境保全措置の効果が認められた場合にも、その根拠を含めて

事後調査結果として公表する。

なお、事後調査結果は、調査後できるだけ速やかに公表されることが望ましい。特に工事中の調査結果は、工事の進捗状況等により調査した地域の環境の状況が変化することも考えられることから、できるだけ速やかに公表されることが重要である。

(5)事後調査結果の活用

事後調査結果は、適切な調査方法の確立、予測精度の向上、客観的・定量的な環境保全措置の目標設定根拠の取得、環境保全措置の効果の検討に関する客観的情報の提供等、将来の環境影響評価技術の向上に資する貴重な情報でもあるので、積極的に整理・解析され、活用されることが重要である。そのためには、事後調査の結果を基礎的なデータを含めて広く公開し、活用に供するための仕組みを作っていくことが望まれる。