平成13年度第1回全体会合

資料2-1

本ケースの事業計画は、以下の条件をモデルとして設定し検討した。

○○県の海岸部に存在するLNG火力「A火力発電所」の敷地内に新たに50万kWの改良型コンバインドサイクル発電設備2機を新設する計画である。

事業実施区域は、工業専用地域に属し、従来グラウンド等の施設があった地点である。

ボイラーは、排熱回収自然循環型、ガスタービン及び蒸気タービンは開放サイクル型及び串型再熱式、発電機は横軸円筒回転界磁型の設備を設置する。

火力発電所の温室効果ガス等についての削減対策の計画がなされている範囲として、地域情報に関する事項及び電気事業に関する事項について既存文献資料により調査を行った。

(1)地域情報に関する事項

[1]温室効果ガス排出量の状況

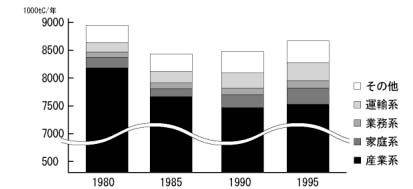

当該事業が計画されている○○県においては、温室効果ガスのうち二酸化炭素の排出量が把握されており、1980年から1995年における経年変化は図4-2-1に示すとおりであり、我が国全体の約2%になっている。

図4-2-1 ○○県での二酸化炭素排出量の状況

また、産業活動や市民生活がこれまでの傾向のまま続くと仮定して予測した将来での二酸化炭素排出量は図4-2-2のとおり推移すると考えられる。

図4-2-2 ○○県での二酸化炭素排出量の将来予測(現状での傾向が続くとした場合)

[2]温室効果ガスの削減に係る計画等

○○県では「地球環境保全行動計画」を策定し、県民、事業者、行政の行動指針や施策の方向を明らかにしている。また、「環境基本計画」を策定し、地球環境の保全への貢献を理念の一つとして、県民一人当たりの二酸化炭素排出量を平成2年度レベルに保ち、メタン等の他の温室効果ガスについても極力平成2年度レベルに抑制する」ことを目標として掲げ、県民、事業者、行政が連携して地球温暖化の防止に向けた取組を進めている。

[3]温室効果ガス削減のために実施されている対策等

○○県では地球温暖化防止対策として以下の施策を推進している。

- エネルギー有効利用の推進

- 円滑な都市交通の確保

- メタン、一酸化二窒素の削減

(2)事業者または事業者団体に関する事項

[1]温室効果ガス排出量の状況

電気事業者における二酸化炭素排出量は表4-2-1のとおりである。平成2年度に対して、平成11年度の二酸化炭素排出量は、使用電力量の増加に伴い約0.26億t-CO2増加したが、二酸化炭素排出原単位については0.05kg-CO2/kWh低減(▲12%)している。

また、事業者からの二酸化炭素排出量は表4-2-2のとおりである。平成2年度に対して、平成11年度の二酸化炭素排出量は、二酸化炭素抑制対策の実施等により0.02億t-CO2減少している。また、二酸化炭素排出原単位については0.07kg-CO2/kWh低減(▲18%)している。

表 4-2-1 電気事業者における二酸化炭素排出量

|

項 目 |

平成2年度 |

平成9年度 |

平成10年度 |

平成11年度 |

|

使用端CO2排出原単位 |

0.42 |

0.37 |

0.36 |

0.37 |

|

使用電力量 |

6,590 |

7,910 |

7,990 |

8,170 |

|

CO2排出量 |

2.76 |

2.91 |

2.86 |

3.02 |

表 4-2-2 事業者における二酸化炭素排出量

|

項 目 |

平成2年度 |

平成10年度 |

平成11年度 |

|

CO2排出原単位 |

0.40 |

0.35 |

0.33 |

|

使用電力量 |

700 |

780 |

800 |

|

CO2排出量 |

0.28 |

0.27 |

0.26 |

[2]温室効果ガスの削減に係る計画等

事業者では環境行動計画として会社全体の削減計画を定めて取り組みを進めている。発電時に二酸化炭素の発生しない原子力発電の推進を中心に、発電設備の効率向上や新エネルギーの開発・普及等の対策を組み合わせて、二酸化炭素排出抑制に努めている。

一方、電気の使用面からは、省エネルギー・電力負荷平準化の促進に向けて、効率の高い機器・システムの開発や、省エネルギーに役立つ情報提供等、積極的な支援策を展開している。さらに、京都メカニズムの活用を目指した国際的取り組みや、二酸化炭素の吸収・固定技術の研究開発等も進めている。

[3]温室効果ガス削減のために実施されている施策等

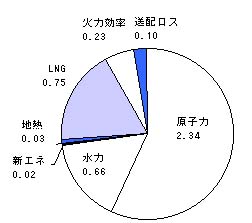

電気事業団体では、「電気事業における環境行動計画」を策定している。電気の供給面での対策は、発電の際に二酸化炭素を排出しない原子力発電の推進を中心に、LNG火力発電の導入拡大、水力・地熱・太陽光・風力発電の開発・普及、発電効率の向上や送配電ロスの低減等の電力設備の効率向上等、電気の使用面での対策では、電気使用者における省エネルギー方策のPR活動、ヒートポンプ等の高効率・省エネルギー機器の開発・普及、未利用エネルギーの活用及び蓄熱システム等の普及・促進による負荷平準化の推進により、平成22年度の二酸化炭素排出原単位(使用電力量1kWh当たりの二酸化炭素排出量)を平成2年度から20%程度低減するとの目標を掲げている。

「電気事業における環境行動計画」に示される平成11年度における二酸化炭素抑制効果の主な内訳を図4-2-3に示す。

電気事業連合会(2000)

図4-2-3 平成11年度における二酸化炭素抑制効果の内訳

(1)温室効果ガスの排出量

燃料の燃焼により発生する二酸化炭素については、燃料に含まれる炭素分が二酸化炭素に変化するものとして排出係数が設定されている。

この排出係数を用いて発電所における二酸化炭素の排出量を求める式として以下の式があり、本ケーススタディの予測諸元及び予測結果は表4-2-3、表4-2-4に示した。

- kWh当たりの排出原単位=年間排出量/年間発電電力量

- 年間排出量=年間発電燃料発熱量×燃料の排出係数

- 年間発電燃料発熱量=発電出力×8,760注1)×年間設備利用率×860注2)/熱効率

注1)年間時間数(365日×24時間)

注2)1kWhあたりのkcalの換算係数

表4-2-3 予測諸元

|

項 目 |

諸 元 |

|

発電出力(万kW) |

100 |

|

熱効率(%) |

50 |

|

年間設備利用率(%) |

70 |

|

年間発電電力量(億kWh) |

61 |

|

燃料の排出係数 (1000t-C/1010kcal) |

0.5639注) |

注)環境庁地球環境部(1992)

表4-2-4 予測結果

|

項 目 |

予測結果 |

|

kWh当たりの排出原単位 (kg-C/kWh) |

0.10 |

|

年間排出量(炭素換算) (万t-C) |

約60 |

事業の計画にあたり、燃料として二酸化炭素発生量が最も少ないLNGを選択すると共に、発電設備において現行で最も熱効率の優れている改良型コンバインドサイクル方式を採用し、燃料の使用量を削減することにより二酸化炭素発生量の減少に配慮した。

従来発電方式に採用されている汽力発電方式及び従来型のコンバインドサイクル発電をベースラインとして設定した。また、新設する施設においては、熱効率の高い改良型コンバインドサイクル発電方式とした。

本事業計画では改良型コンバインドサイクル発電方式を採用したことにより、年間排出量が汽力発電方式に比べると約14万t、コンバインドサイクル発電方式との比較では約6万t低減される。

表4-2-5 環境保全措置による二酸化炭素排出量

|

項 目 |

ベースライン |

改良型コンバインドサイクル |

|

|

汽力発電方式 |

コンバインドサイクル |

||

|

熱効率(%) |

40 |

45 |

50 |

|

CO2排出量(万t-C) |

74 |

66 |

60 |

|

kWh当たりの排出原単位(kg-C/kWh) |

0.12 |

0.11 |

0.10 |

3)評価

注)ここでは総論で示した温室効果ガス等における評価事項のうちの一例を示すものであり、実際の評価を行う際には、総論を参考に種々の側面から評価することに留意が必要である。

評価の視点を以下に述べる。

(1)回避・低減に係る評価

[1]実行可能な範囲での最大限の回避・低減措置

最新の発電方式を採用し、二酸化炭素の排出量を抑制している。

[2]環境保全措置の実施と効果の確実性

熱効率を確実に維持、または向上の可能性のために下記の対策を実施することが確定している。

- 運用開始後、定期点検として、復水器細管の清掃(1年に1~2回)、廃熱回収ボイラーチューブ内部の点検結果により必要に応じ化学洗浄の実施等を確実に実施し、設備の維持管理に努める。

- 運用開始後の日常点検として、蒸気温度管理、復水器真空度管理、給水加熱器性能管理等を十分管理し、機器性能の適正管理を行う。

(2)目標との整合に係る評価

「○○県地球環境保全行動計画」には事業者に係る数値目標は示されていない。