平成13年度第1回全体会合

資料2-1

(1)環境影響評価項目の選定

環境影響評価の項目は、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と、事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素のそれぞれの関係に基づき設定する。

主務省令で定められた標準項目は、対象となる事業毎に標準的な事業内容について実施すべき項目を定めたものであり、事業特性や地域特性は個々の事業で異なるため、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意する必要がある。

[1]調査地域の考え方

環境負荷分野で対象とする環境要素における影響範囲は、例えば、温室効果ガスでは地球全体となり、調査範囲を影響の有無によって限定することができないため、事業特性または評価の視点によって範囲を決定することになる。具体的には「1-1 温室効果ガス等」、「1-2 廃棄物等」の項で後述する。

[2]調査項目の検討

環境負荷分野で対象とする環境要素は、環境の状態の変化を指標として予測・評価を行うものではないため、事業実施区域の周辺環境の状態を把握する調査は必要ない。

調査は主に文献資料により、以下の項目を把握するものとする。

・地域または事業者や関連する業界等での削減計画・施策等

・評価の対象とする範囲(地域や業界等)での環境負荷の発生・排出の状況

・大規模な排出源や廃棄物における処理施設等の状況

環境負荷分野の予測は、事業内容に基づき環境負荷発生要因毎の活動量を整理して、発生・排出量を予測する。その際、可能な限り詳細に発生要因毎または発生した負荷の種類毎(廃棄物の種類)に環境負荷を定量化することが望ましい。さらに、把握した発生要因毎、種類毎の環境負荷に基づき、実行可能な負荷量削減対策について検討を行うものとする。

発生・排出された環境負荷がもたらす環境影響については現時点では予測の対象として定量化を義務づけるものではないが、評価においては環境への影響を考慮した検討を行うことが望ましい。

なお、予測された環境負荷の発生・排出量は、計画自体の不確実性や、予測に用いる原単位の精度等により、ある程度の不確実性を有することに留意が必要である。

予測結果が有する不確実性については、その不確実性の幅を検討するとともに、事業実施段階のモニタリングにより検証を行うなどの対応についても検討することが望ましい。

環境影響評価法における評価の考え方は、大きく下記のア、イの2種類があり、これらのうちアの視点からの評価は必ず行う必要があり、またイに示される基準又は目標等のある場合には、イの視点からの評価についても必ず行う必要がある。

ア 環境影響の回避・低減に係る評価

イ 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討

環境影響の評価は複数の環境保全措置の検討を踏まえて行う。従って、調査・予測・評価の実施段階では環境保全措置のケース毎に予測を行うこととなり、評価においても複数の環境保全措置を考慮して行わなくてはならない。

ただし、本検討では主に調査・予測を対象としており、必ずしも環境保全措置について十分な手法の検討を行っていないため、後述する評価手法を参照する場合には留意されたい。なお、環境保全措置を考慮した評価手法の検討は、次年度に行う予定である。

回避・低減に係る評価は、実行可能な範囲で最大限の回避・低減の努力がなされているか、その結果として環境への負荷量がどの程度低減されたかの2点から評価を行う。この場合の視点として以下の事項が挙げられる。

採用された環境保全措置の内容が実行可能な範囲において最大限の努力がなされていることが必要であり、以下の点を検討する。

- 事業的側面:事業目的を達成するにあたって、事業による環境負荷が最小となっているか。

- 技術的側面:現状において採用できる先進的技術内容であるか。

- 経済的側面:事業採算性の範囲において最大限の配慮であるか。

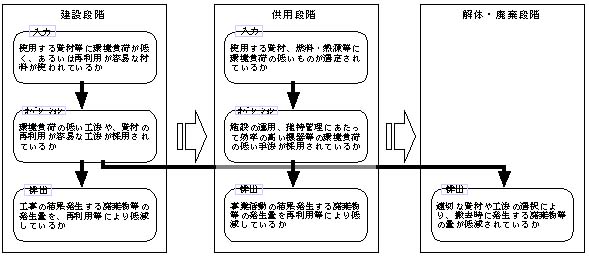

個別の事業においては、大別して施設の建設段階、供用段階及び解体・廃棄段階があり、各段階でのオペレーション(建設工事や運用、維持管理等の企画・作業・操作等)によって、資材・エネルギー等の入力及び温室効果ガスの排出や廃棄物の発生等の出力が発生する。

評価においては、可能な限りオペレーションを詳細に分析し、個々のオペレーションにおいて実行可能な範囲で回避・低減の措置が図られているかを検討する。(図4-1-2参照)

図4-1-2 事業の各段階における回避・低減措置

環境負荷の削減量については以下の点に着目して検討を行う。

- 発生を抑制するための原材料の利用による削減量

- 排出を抑制するためのオペレーティングによる削減量

- 排出後に行われる処理(リサイクル等)による削減量

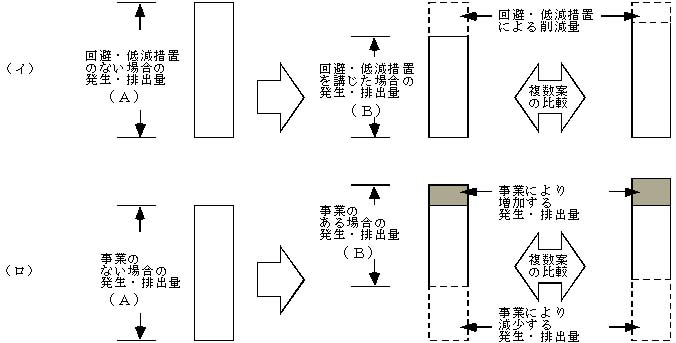

削減量の評価は、基本的には複数の環境保全措置の比較により、実行可能な範囲において最大の削減を行うことができているかどうかで判断する。ただし、事業によっては比較すべき適当な環境保全措置の設定が困難な場合があり、その場合にはベースラインの考え方の導入が効果的である。ベースラインによる比較は次の式による。

A:ベースラインにおける発生・排出量

B:事業からの発生・排出量

C=A-B:事業における回避・低減措置による効果量(→評価の対象)

ベースライン設定の考え方の例としては、以下の2種があり、事業特性や地域特性に合わせて適正な考え方を導入する。

(a)事業において回避・低減措置を考慮しない場合の発生・排出量

個別事業について評価を行う場合には、当該事業における回避・低減措置を考慮しない場合における発生・排出量をベースラインとする。ベースラインの設定方法は、当該事業と同等規模で回避・低減措置を考慮しない事業を想定するほか、同等規模の類似事例による実績を用いる方法等が考えられる(図4-1-3(イ)参照)。

ベースラインを設定する場合において基本として考慮する技術としては、既存技術が原則となるが、技術水準は時間的に変化するものであり、ベースラインとして考慮する技術水準が現状または近未来の技術水準に比して陳腐にならないような配慮が必要である。

考慮すべき時間的変化としては技術の進歩に伴うもののほか、社会・経済の状況変化に伴う経済性の変化なども考えられる。

当該事業の実施においては環境負荷が増加するが、関連する他の事業や種々の活動を含めた範囲(システム全体)では効率向上等により環境負荷が減少する場合も考えられる。このような場合は、当該事業を実施しない場合のシステム全体の発生・排出量をベースラインとして考える(図4-1-3(ロ)参照)。

なお、この場合にはシステムとして捉える範囲(System boundary)及びその設定理由を明確にする必要がある。

図4-1-3 ベースラインの考え方

【ベースライン設定の考え方の例(回避・低減措置を考慮しないベースラインの設定)】

同種施設の更新・移転の場合には、事業実施時点において既存施設があり、その実績をベースラインとして設定できる。

施設の新設・増設の場合には、既存の同種施設で採用されている設備や技術に基づく排出量または排出量の原単位を用いて負荷量を算出し、その値をベースラインとして設定することができる。ただし、既存施設の技術的内容が、事業時点における技術水準に比べて劣ってはいないか、その妥当性を検証する必要がある。

なお、新設・増設の場合においては環境負荷は増加することになるが、この場合にはシステム全体での評価を適用することが妥当な場合が多いと考えられる。

【ベースライン設定の考え方の例(システム全体で評価しようとする場合のベースラインの設定)】

システム全体の環境負荷量の発生・排出の削減が期待できるケースの例としては、地域または業界内・企業内における計画的な施設整備等が考えられる。

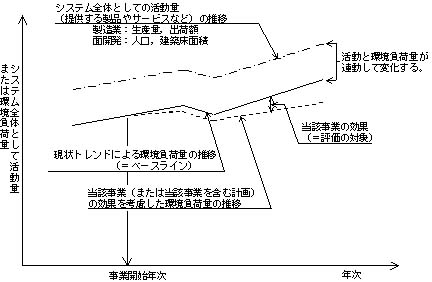

国や地方公共団体あるいは複数の事業所を有する大規模な企業等においては、提供する製品やサービスの供給計画等に応じて各種の施設整備が行われている。施設供用段階での環境負荷量は、技術的条件が同一であれば製品やサービスの量(事業での活動量)に関連して変化する。環境負荷量の経時的な推移の中で、当該事業において環境負荷の回避・低減措置を考慮しない場合(または、当該事業を実施しない場合)との差が、評価の対象となる(図4-1-4参照)。

図4-1-4 システム全体でのベースライン設定と回避・削減量評価の考え方の例

システム全体で評価する場合においては、次の点を明らかにする必要がある。

A:システム全体の環境負荷排出量の考え方(活動量との関連において)

B:システム全体の中での当該事業及び当該事業を含む関連計画の位置づけ

C:必要に応じて、当該事業を含む一連の計画の中での当該事業の位置づけ

[2]目標との整合に係る評価

国や地方公共団体において、温室効果ガスの排出削減や廃棄物発生・処理に係る計画・目標等が定められている場合には、これらとの整合性を評価する。具体的には、各自治体の環境基本計画等において温室効果ガスや廃棄物の排出・発生量削減に係る目標や廃棄物等の再利用率の目標等が掲げられている場合には、それらの目標等との整合性を検討する。なお、計画・目標等との整合性の検討にあたっては、その量や率のみならず、手段の整合性についても考慮する。

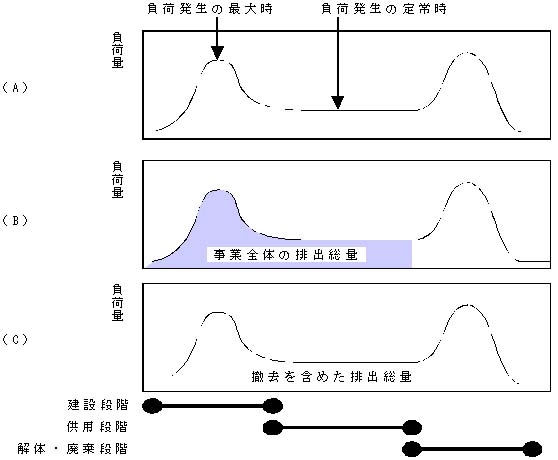

環境負荷分野の予測・評価の対象時期としては、以下のような時点・期間が考えられる(図4-1-5参照)。

(A):発生・排出等の最大時及び発生・排出等の定常時

(B):事業開始から供用の終了に至るまでの期間

(C):建設材料等の調達から事業終了後までの期間

図4-1-5 環境負荷分野における予測時期の考え方

予測時期として、環境負荷の発生・排出が定常になった状態については最低限必要である(図4-1-5 (A) 参照)。さらに、環境負荷分野では、負荷量の削減のために講じた対策を積極的に示すべきであり、事業のロングライフ化による環境負荷の低減や、再資源化が容易な材料を用いるなどの事業者努力を前向きに評価するためには、事業全体にわたる排出総量や、あるいは撤去時まで含めた排出総量も考慮することが望ましい(図4-1-5 (B) (C) 参照)。