平成13年度第1回全体会合

資料2-1

第4章

環境負荷分野の環境影響評価の進め方

1 総論

一般に「環境への負荷」とは、環境に影響を及ぼす行為・要因によって発生する汚染物の排出、資源の消費全般を指すものと考えることができる。

これらの環境要素は、環境影響を検討する視点から、いくつかに分類することができる。下記に示すものは、その事例の一部である。

●広域的・蓄積的な環境影響を有する物質の排出

・温室効果ガス、オゾン層破壊物質等

●多様な環境影響の要因となる物質の発生

・廃棄物等

●人の健康や動植物の生息に支障を及ぼすおそれのある化学物質等の排出

・有害化学物質等

●環境保全に関わりの深い資源の消費

・熱帯材の消費等

ただし、環境影響評価法における「環境への負荷」分野の対象項目は、「環境基本法第二条第2項の地球環境保全に係る環境への影響のうち温室効果ガスの排出量等環境への負荷量の程度を把握することが適当な項目又は廃棄物等」(基本的事項)とされており、対象項目としては、「温室効果ガス等の地球環境保全に係る項目」と「廃棄物等」に区分できる。

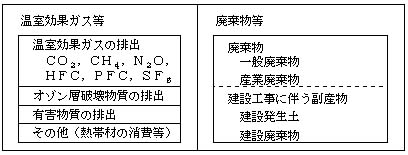

「温室効果ガス等」としては、二酸化炭素等の温室効果ガス(以下、単に「温室効果ガス」という)のほか、オゾン層破壊物質の排出、有害化学物質(「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」の対象物質等)等の環境中への排出(大気・水質等の個別分野において扱われるべきものを除く)や、その他として熱帯材等の環境保全に関わりの深い資源の消費等が、また「廃棄物等」には一般廃棄物、産業廃棄物の他、建設副産物のうち建設発生土等が含まれる(図4-1-1参照)。

図4-1-1 「環境への負荷」分野で対象とする環境要素

なお、本検討では、主に「温室効果ガス等」では二酸化炭素等の温室効果ガスを、「廃棄物等」では一般廃棄物、産業廃棄物及び建設発生土を対象としている。しかし、これらは環境負荷分野が対象とすべき検討内容(持つべき視点)の一部にすぎず、今後、他の要素についての調査・予測・評価手法の検討が必要である。

(2)環境負荷分野の特徴

環境への負荷分野の環境要素である「温室効果ガス等」及び「廃棄物等」では、予測・評価の手法や発生する環境影響が、他の分野の環境要素と相違するいくつかの点があるので以下に述べる。

[1]環境負荷分野の環境影響の特徴

(ア)環境負荷発生と環境影響の発生する時間・空間の関連

環境負荷分野で対象とする環境要素では、環境負荷の発生と環境影響の発生の時間的・空間的な関連が明確でない状況が存在する。

温室効果ガスの場合では、地球全体の平均気温上昇による海水面上昇や、異常気象による渇水や洪水等が環境影響として指摘されているが、これらの現象は、長期にわたる過剰な温室効果ガスの排出により大気中に蓄積された温室効果ガス全体によって全地球規模で発生しているものである。従って、個別事業によって発生した環境負荷について言えば、その負荷量が環境影響の発生に寄与していることは間違いないが、両者の因果関係を想定することは実質的には不可能である。

廃棄物等の場合においても、廃棄物の処理・処分のための広域的な移動や、処理・処分における行為(焼却や埋立等)が引き起こす環境影響(焼却施設や処分場での環境問題等)は、廃棄物の発生する時間(時点、期間)・空間(場所)と相違する場合がある。

(イ)環境影響の多様性

環境負荷分野で対象とする環境要素では、負荷の発生によって引き起こされる環境影響の種類が多様である。例えば、温室効果ガスの場合には、前述した海面上昇や異常気象による種々の影響がある。また、廃棄物等の場合には、焼却における大気汚染、ダイオキシン等有害化学物質の排出、処分場造成による自然地の消滅、処分場排水による水質汚濁等がある。そのため負荷の発生を制御・抑制することは、多様な環境要素に対して保全効果を期待できる。

(ウ)事業が誘発する行為による環境負荷

環境負荷分野で対象とする環境要素によって発生する環境影響は、前述のとおり負荷の排出される時間・場所と相違する場合があるが、さらに、対象事業によって事業実施区域で排出されなくとも、事業実施に必要な資材・エネルギーの供給や輸送、廃棄物の処理に伴う環境負荷の発生等、事業が誘発する行為によっても負荷が発生することにも留意する必要がある。

例としては電力消費における二酸化炭素排出が挙げられる。電力の消費は事業者が直接二酸化炭素を排出するものではないが、電力の相当部分が化石燃料を原料とした発電により供給されることを考慮すれば、事業者の省電力の配慮が環境負荷削減に結びつくことは明らかである。

(エ)必要とされる環境保全措置

他の環境要素での環境保全措置では、騒音における防音壁等のように、周辺に存在する保全対象への影響の軽減を目的とした対策が成り立つ。しかし、温室効果ガス排出の主な要因である化石燃料の燃焼等のエネルギーの消費や廃棄物発生に対して、適正な環境保全措置を講じようとする場合には、前述の騒音の例のような対症療法的な対策が不可能であることは明らかである。

従って、環境保全措置として、事業計画そのものに対する代替案を用意することが他の環境要素より重要になる。

また、前述した環境影響が多くの分野にわたることを考慮すれば、例えば廃棄物をリサイクルするために、種々の施設の稼働や廃棄物輸送にかかるエネルギー消費によって二酸化炭素等の温室効果ガスが排出されるように、ある環境要素への対策が全ての環境要素にとってプラスの効果になるとは限らない。この場合、事業者は環境配慮に関する自らの考え方を、可能な限り客観的データを示して説明する必要が生じる。

環境負荷分野では、事業特性から求められる環境負荷の発生・排出量及びその削減量を対象として予測・評価を行う。一方、他の項目では、例えば大気汚染における大気汚染物質濃度のような環境の状態の変化を対象として予測・評価を行い、評価においても異なる考え方が必要となる。

(3)調査・予測・評価のあり方

環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、環境影響評価の各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておく必要がある。環境影響評価における最終的な目的は「評価」であることから、実際の環境影響評価における作業の流れとは逆に、「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進める必要がある。特に手法の重点化、簡略化を行う場合には、従来の環境影響評価とは異なった調査が必要になったり、あるいは従来行われてきた調査が不必要になったりする場合がある。スコーピングは環境影響評価の調査・予測・評価の実施前だけでなく、実施中においても必要に応じて環境影響評価の項目・手法の見直しを行うものである。このスコーピングの基本的な考えを踏まえ、いかなる段階においても、効果的かつ効率的な手法の検討を実施することが重要である。