平成13年度第1回全体会合

資料2-1

第2章

水環境の環境影響評価の進め方

水環境は、水質や水量等、水に関わる重要な環境要素によって構成される環境の状態を表したものである。

従来の環境影響評価では、人為的な濁りの発生や汚水の流入、地形変化等による影響について、河川や湖沼、海域、地下水といった区分で、水質や底質の変化を状態量の変化としてとらえ、人の健康の保護や生活環境の保全の観点から取り扱うことが多かった。

しかし、水は蒸発、浸透、貯留、流下、海洋への流入等というように環境中を循環しており、水環境を考える際には、水の循環とその循環過程における物質の挙動に注目して考えることが重要である。

環境影響評価を行うにあたっても、従来のように循環系のある一点を捉えた考え方では、適切に水環境への影響を把握できないこともあることに留意する必要がある。

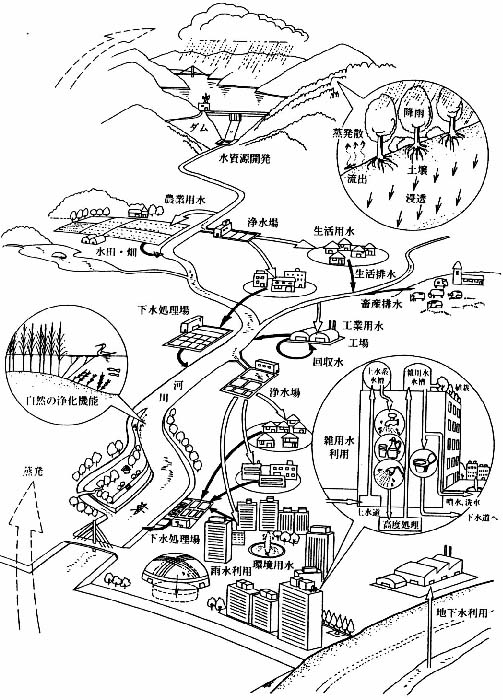

現在の水循環は、人手が加えられていない自然の水循環に、古来より水田耕作、水害防止、生活用水等のために様々な工夫を加えつつ、人間が長い時間をかけて作り上げてきたものである。水循環という概念は、このような自然及び人手の加わった水の動き全体を「流れ」としての面から着目したものである(図2-1参照)。

このような水の循環は、以下に示すような重要な機能をもっている。

<水循環の環境保全上の機能>

- 人間の生命活動や自然の営みに必要な水量の確保

- 熱や物質の運搬

- 植生や水面からの蒸発散と水のもつ大きな比熱効果による気候緩和

- 土壌や流水等による水質の浄化

- 多様な生態系の維持 等

しかし、一方では都市への急激な人口・産業の集中と都市域の拡大、産業構造の変化、過疎化・高齢化・少子化の進行、近年の気象の変化等を背景として、水循環が急激に変化し、それに伴い、以下のような問題が生じている。

<水循環の問題>

- 森林地域や農村地域における地下水涵養機能や浄化機能の低下

- 都市地域における地下水涵養機能の低下や非特定汚染源からの降雨時の汚濁負荷の増大、地下水位の低下 等

国土庁水資源基本問題研究会(1998)

図2-1 水循環の概念図

これまでの環境影響評価は、河川や湖沼、海域、地下水といった限られた「場」における質や量を対象に行われることが多かった。

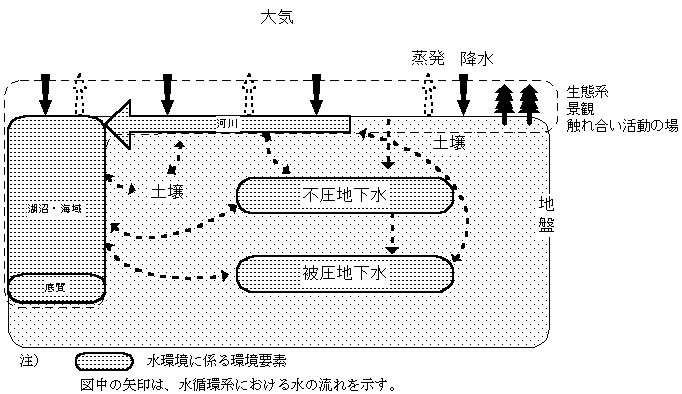

しかし、前述のとおり、水循環の変化による環境の問題が生じている現在においては、環境影響評価に際しても、多様な形態にある地表や地中の水を相互に関連する一つの「水循環系」として捉え、この系を人為的に歪めることを最小限に抑えて健全な水循環を確保するという視点が重要となる2-1)(図2-2参照)。

図2-2 相互に関連する水循環系のイメージ図

【留意事項】

・2-1) 水循環の構成要素の相互関連性と他の項目に及ぼす影響

水循環を構成する要素としては、「地表水(地表に存在する水)」、「地下水(地下で飽和状態にある水)」、「土壌水(土壌帯において不飽和状態にある水)」等が想定されるが、これら各要素は互いに密接な関係にある。

従って、対象事業の実施による影響を取り扱う場合も、ある個別の要素に対する直接的影響を考慮するだけではなく、事業とは直接関係のない要素にも間接的・連鎖的に影響が及んでいく可能性があることに留意し、各要素の関係を常に考慮に入れて作業を進めていく必要がある。

例えば、水循環は水質・底質等の水環境の項目と密接な関係にあるだけではなく、動植物や生態系、土壌、地盤、景観や触れ合い活動の場の状態等を決定する、基盤的なシステムである。

従って、水環境に係る影響を予測・評価する場合には、これらの他項目の要素に対する影響も考慮に入れておく必要がある。

環境影響評価を行うにあたっては、まず、事業実施による影響が、「流れ」としての水循環に及ぶ可能性があるか否かといった観点から考え、水循環系に影響が及ばないと考えられる場合、例えば事業による汚濁負荷が河川や湖沼、海域といった「場」の水環境を変化させるものの、水循環系としては変化がないと考えられるような場合には、従来行われてきたように、「場」における水環境への影響を中心に考えることとなる。

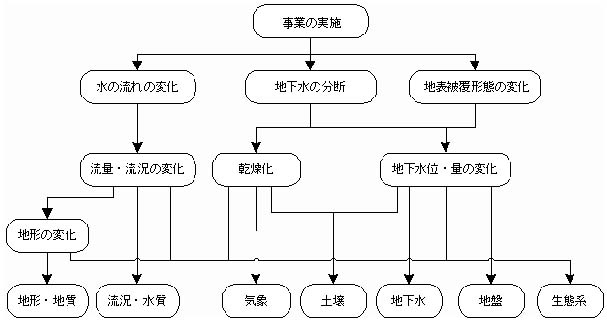

事業実施により地域の水循環系に変化を及ぼす可能性があると判断される場合には、水循環の視点から環境影響評価を行う必要がある(図2-3参照)。

図2-3 水循環の視点からの水環境等への影響(例)

水循環の視点からの検討が必要な場合としては、水循環系を構成する様々な状態の水収支バランスが変化するような場合が想定される。具体的には、以下のような場合が想定される。

<水循環の視点からの検討が必要な場合(例)>

- 地下水涵養域における面整備事業等、地表の被覆形態が変化し、降水からの地表水、土壌水、地下水への水の供給バランスが大きく変化する場合

- 貯水や流域変更等により河川流量を大きく変化させるような場合

- 地下水流動域・流出域において大規模な地下構造物を設置し、地下水の流動を阻害するような場合や、工事や施設利用に伴い大量の地下水取水を行うような場合

水環境は生態系の基礎をなす特に重要な基盤的要素であるため、生物の多様性分野に係る環境影響評価を行うような場合には、水環境への環境影響と生物の生育・生息に係る環境影響との相互関係に配慮した検討が必要である。また、生態系のほかにも、水辺における人と自然との触れ合いの活動の場等の環境要素についても、水環境への影響が想定される場合には、その相互関係に十分留意が必要である。

本検討は、水環境に関する調査・予測・評価の考え方を対象にしたものであるが、前述のとおり、従来の水環境の概念は水循環系をある1点で捉えたものである。

環境影響評価に際し、水循環を系として取り扱うことが、本来必要になると考えられるが、現状では水循環系としての調査・予測・評価の手法が必ずしも確立されているとはいえない状況にある。

このことを踏まえ、本検討においては、水循環系において流域の主軸となる河川、湖沼及び海域の水環境と、流域の水循環系の中で特に重要な役割を果たしている地下水の水環境について、個別に検討を行っている。

ただし、地下水については、調査・予測・評価にあたり、水循環的考え方を踏まえることが不可欠であることから、水循環的視点に立った整理となるよう配慮した。

以下では、河川、湖沼及び海域の水環境については「水質・底質」、水循環の視点に立った地下水の水環境については「地下水等」においてとりまとめている。

なお、本検討では評価の考え方についてもふれているが、本来、評価は環境保全措置を含めた検討が必要となる。環境保全措置については次年度の検討課題としており、ここでは基本的な考え方を示すに留めている。