平成13年度第1回全体会合

資料2-1

4)より適切な大気質・悪臭の調査・予測・評価のために今後の課題

大気質・悪臭の環境影響評価を進めていくうえでの留意事項として示したことは、これまでの環境影響評価において考慮されていたわけではない。それぞれの留意事項を考慮し、併せて最新の知見等を参考とすることでより望ましい環境影響評価へと近づいていくものと考えられる。

今後の環境影響評価を進めていく上で、より望ましい形へと近づくために望まれる事項は、以下に示すとおりである。

-

将来のバックグラウンド濃度をの推定において、今後は窒素酸化物のみならず、浮遊粒子状物質粒子状や光化学オキシダントに関する地域総合シミュレーションをの実施が望まれる。地域総合シミュレーションを実施する場合に必要となる調査地域の発生源情報や将来の削減計画等を一事業者が収集することは、非常に大きな制約をうけるものであには限界がりあり、また、調査地域外からの汚染物質の移流・拡散も考慮するとしなければならないことから、国や各自治体等の公定公的機関の共同による地域総合シミュレーションの実施が望まれる。

- 住民の関心の高い微量化学物質のダイオキシン類については、プルーム・パフ式等により拡散計算が実施されているケースもある。また、有害化学大気汚染物質のベンゼンについては、プルーム・パフ式による予測も可能なことから、今後、これらの物質に関する発生源情報データの蓄積・整備及び公開が必要である。

- 浮遊粒子状物質に含まれるディーゼル排気微粒子(DEP)やPM2.5に関する健康被害の懸念の高まりから、現在、これらの物質の計測方法や曝露評価に関する研究が進められている。特にディーゼル自動車から排出されるディーゼル排気微粒子DEPに関しては、排出原単位に関するデータの整備及び公開が必要である。

- 予測条件の設定、予測手法及び環境保全措置の効果等へのフィードバックを観点にいれた事後調査の実施方法についての検討が必要である。

- 複数の環境保全措置の検討、実行可能なよりよい技術の検討のために、環境保全措置の効果、その措置の実施例、また研究段階でその効果を検証中のものについてはそれらの所見のデータの蓄積が必要である。

- 各主務省令等において大気質の標準項目としてあげられている「粉じん等」に関しては、以下の定義がなされている。

「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

このように、粉じん等は大気中の粒子状物質を広く指すものであるが、各主務省令における影響要因としては、工事中における「建設機械の稼働」、「工事用資材等の運搬に用いる車両の運行」、供用後における「資材等の搬出入」等が挙げられる。

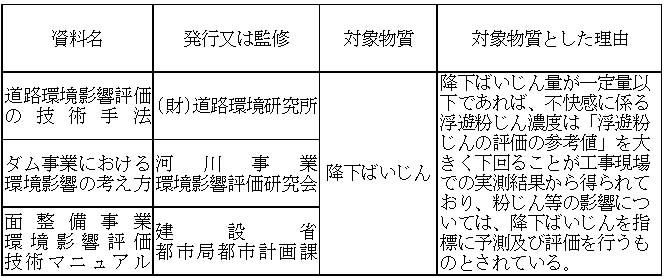

表1-1-17に示すように、道路事業やダム事業においては、工事の実施に伴う建設機械の稼働により発生する粉じん等について、降下ばいじんを指標とした定量的な予測評価が実施されている。

ここでは、一般大気中の粒子状物質の存在を「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」の二つの形態で考えた場合、建設機械の稼働においては、「降下ばいじん」を指標とすることで、「浮遊粉じん」の影響も含めて粒子状物質の影響を十分に予測評価できるものと考えられている。

「粉じん等」の定義に示すように、粉じん等には、物理破砕等により発生する「ふんじん粉じん」、主として燃焼機関からにより発生する「ばいじん」及び建設機械や自動車から排出される「粒子状物質」から構成されているが、これらの用語は大気汚染防止法に定められているものであり、一般大気中における存在形態を考慮すると、「粉じん等」の中には、浮遊粒子状物質も含まれることになる。しかし、省令においては、浮遊粒子状物質は、別途の環境要素として選定されている。

このように、各主務省令における「粉じん等」の内容が非常に不明確であり、今後のアセス環境影響評価の実施において予測すべき物質、評価指標等においてついては、課題が生じる残ると考える。「粉じん等」が対象とすべき環境影響要因や環境要素とすべき細目に関して検討する必要がある。

表1-1-18 環境影響評価関連図書での「粉じん等」の取り扱い