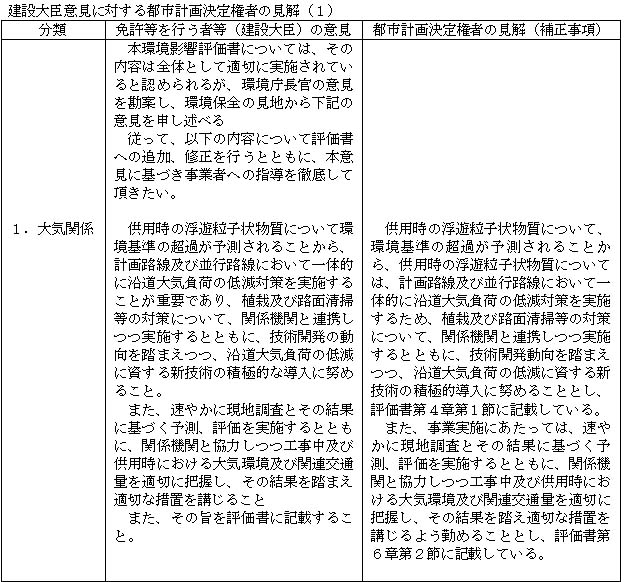

平成13年度第1回全体会合

資料2-1

第1章

以降は、調査・予測・評価に関する留意事項についての解説である。既存の環境影響評価の事例等を引用し、説明の補足としている箇所があるが、それらがは決して最良のものとしての例示ではない。環境影響評価の実施に際しては、例示している事例や他の既存事例の手法のみに縛られるとらわれることなく、適切な手法を採用するようにその都度検討が必要であることに留意されたい。

「上層気象観測」は、事業に伴う排出源の位置が高い場合や周辺の拡散場が複雑である場合について実施を検討する。観測は、観測用の鉄塔や煙突などに測定器を固定して実施する場合と、気球や航空機あるいはその他の遠隔計測技術を利用して行う場合がある。ごみ焼却施設の例では、対象とする気象調査を表1-1-8のように設定している。

気温の鉛直分布、風向風速の鉛直分布の観測により、混合層高度や大気逆転層の出現状況等の情報を得て、予測条件に反映するものである。

表1-1-8 地形と煙突高さにより必要な気象要素

|

予測地域 |

煙突実体高 (m) |

地上気象調査 |

上層気象調査 |

|

平 坦 |

50m未満 |

地上風向・風速 日射量、放射収支量 |

なし(ただし、土地利用条件等を考慮し、特に必要な時は下記の観測) |

|

50m以上 |

同上 |

上層風向・風速、気温鉛直分布 |

|

|

複 雑 |

50m未満 |

地上風向・風速(移流場を代表する地点) 日射量、放射収支量 |

ダウンドラフト等の観測地(簡易方式:例えば発煙筒による煙流観測) |

|

50m以上 |

地上風向・風速は移流場を代表する地点(出来れば超音波風向・風速計による乱流の測定) 日射量、放射収支量 |

上層風向・風速、気温鉛直分布、流跡線調査 等 |

(社)環境情報科学センター(1999)

上層気象観測の実施例(排出源の位置が高い場合)

|

概要 |

事業種が清掃工場であり排出源の位置が高く、上層気象観測を行っている。 |

|

内

容 |

b.上層気象調査 (a) 調査期間 (b) 調査地点 (c) 調査方法 表5.1-7 調査期間

「環境影響評価書 東京都江戸川清掃工場建設事業」(平成3年12月 東京都)より抜粋 |

地域の全ての発生源を対象とした地域総合シミュレーションによるバックグラウンド濃度の設定、またモデルの再現性の検証を行うためには、現況の発生源の状況を調査する必要がある。

発生源の情報は地域総合シミュレーションを行う場合には不可欠な調査事項である。しかし、発生源の排出条件に係る詳細な情報を一事業者が入手することは制約を受けるため、には限界がある国又はまたは自治体等におけるデータの整備及びや情報の開示等の検討が必要である。

発生源の情報が詳細は情報がについて開示されない場合には、今後、公的機関等が実施した地域総合シミュレーションによる将来バックグラウンド濃度の提示等が望まれる。ただし、自治体等が将来予測を行う場合には、汚染物質排出量の削減対策を加味して算出する場合が多いため、利用にあたってはその対策の妥当性及び現実性実施の確実性について十分な検討のうえ利用するよう注意するが必要である。

ディーゼル排気微粒子(DEP)は、ディーゼルエンジン内の不完全燃焼が原因で発生する微粒子であり、沿道の浮遊粒子状物質(SPM)のかなりの部分を占めていると言われている。他の大気中の微粒子に比べて小さく、肺や気管の奥まで入りやすい性質を持つため、人体への影響(肺がん、喘息、気管支炎 等)について問題視されており、近年の研究報告ではディーゼル粉じんに含まれる多環芳香族炭化水素には発癌性を有するものがあり、内分泌撹乱作用を有するものも明らかになってきている。現在、一般大気中のディーゼル排気微粒子の計測方法や曝露量とその有害性の観点からディーゼル排気微粒子による健康リスクに係る研究が進められている。

発生源対策の面では、各種のディーゼル微粒子除去装置(DPF)が開発されており、一部は実用も可能である。排出量の低減に関する保全対策として、事業関連車両等への採用が考えられる。

冷却水を用いる冷却方式においては、多量の温排水が発生し、水域環境への影響が懸念されるが、冷却塔方式では排水は水域環境への影響のない程度のわずかな量に抑制できる。その利点もあり、IPP等など等の小規模な火力発電所においては、循環水による冷却塔を用いた冷却方式が採用される場合が多い。ただし、湿式冷却塔の排気は高温多湿であるため、移流・拡散していく過程で過飽和になり、白煙化する現象が起こり、視認障害等などの問題が生じる可能性がある。冷却塔の規模にもよるが、拡散が進めば生じにくい現象であるため広範囲での影響ではなく、事業実施区域周辺への近傍での影響が懸念される。事業実施区域近傍に、高架道路や飛行場が存在する場合、またや、生活の場となる住宅地や中高層建築物が存在する場合には検討が必要である。

白煙現象について検討している事例

|

概要 |

事業実施区域周辺の住宅及び高架道路への影響を考慮して、冷却塔からの排気による白煙現象の予測を行っている。 |

|

内 容 |

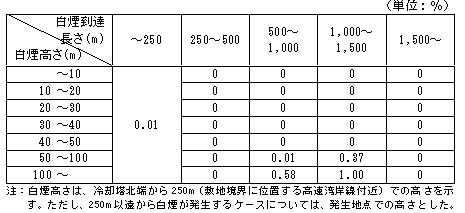

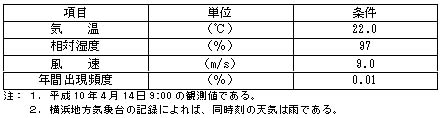

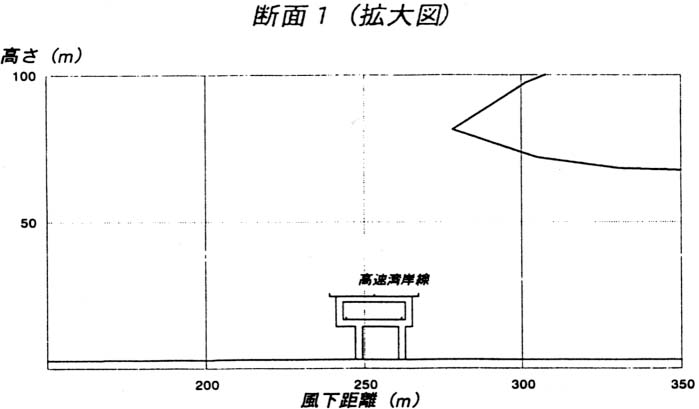

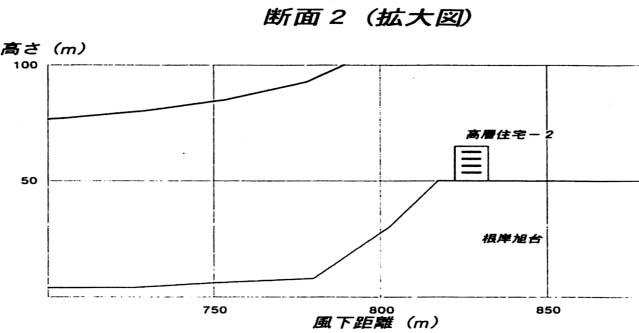

ハ.計算結果 冷却塔北端から250m地点(高速湾岸線付近の位置)における白煙高さ(底部)及び白煙到達長さ別の高速道路方向(南南東東南東~南~西南西方向西南西風向)の年間出現確率は第5.6-4表に示すとおりであり、白煙が冷却塔北端から250m以遠まで到達する確立は年間時間数の2%以下である。 このうち、白煙高さが最も低くなる場合の気象条件は第5.6-5表に示すとおりである。 第5.6-4表 白煙の年間出現確率(白煙の年間出現確率(高速道路方向)

第5.6-5表 白煙高さが最も低くなる気象条件

第5.6.-3 図(1) 白煙高さが最も低くなる場合の状況(側面図) 「根岸精油所ガス化複合発電所 環境影響評価書」(平成12年3月 日石三菱精製㈱)より抜粋 |

複雑地形の拡散場における大気汚染質の予測評価においてついては、昨今近年清掃工場や道路事業における環境影響評価において、環境影響評価の手続きに係るおける住民意見等でクローズアップされているつつある。これは、予測において拡散場が複雑地形であるにも関わらず、計算においては平坦地で用いられる正規プルーム・パフ式により予測計算が実施されているためである。

地域特性から調査地域及び予測地域の拡散場において、「非常に複雑な局地風が吹く」、「沢や谷があり、冬季において逆転層による大気の澱みよどみの発生」等が懸念される場合は、複雑地形に対応した予測手法の検討が必要である。

複雑地形における予測計算においてはには、三次元数値解析手法やEPAの推奨モデル(CALPUFF、CTDMPLUS等)がある。EPAの推奨モデルに関しては、米国の気象条件や地形条件等での予測を前提に作成されており、我が国における適用については現況再現等の実施等の、慎重な検討が必要である。また、三次元数値解析手法においては、気流(風向・風速)の場を予測し、その場をもとに汚染物質の拡散・飛散移流・拡散をシミュレーションシミュレートするものであるため、気流の場の再現性が非常に重要となり、予測範囲における地上気象、上層気象の適切な現地調査の実施が必要となる。

また、予測対象地域が広域に及ぶ大規模煙源の場合には、いわゆる複雑地形ではないが、地形を考慮してした予測が行われている。

大規模煙源に関し、地形を考慮して予測している事例

|

概要 |

対象事業の種類が、大規模煙源である発電所であり、広域の地形を考慮して予測を行っている。(数値モデル〔風化風下距離Xの位置における地形の標高に応じて有効煙突高さを変化させている〕及び風洞による拡散実験) |

|

内 容(1|3) |

ハ.地形の影響を考慮した拡散予測 (イ)数値モデルによる予測 排煙拡散における地形の影響を把握するため、当社が㈱数理計画に痛く委託して数値モデルによる予測計算を行った。 a.予測条件 風 向 : 東 [四日市市市街地北部、四日市丘陵方向] :南東 [朝日町方向] : 南 [桑名市市街地方向] :北東 [鈴鹿市市街地方向](第5.1-26図) 風 速 :6m/s 大気安定度 :中立 煙源条件:第5.1-38表のとおり 拡散計算式 : 5.1-92頁~93頁に記載したサットンの拡散計算式及び第5.1-27表の計算式の定数を用いて、次式により有効煙突高さを風下距離Xの地点における地形の標高に応じて変化させ、地上の着地濃度を算出した。なお、平板(平地)を仮定した地上の着地濃度については、有効煙突高さを192mに設定し算出した。 He(x) =He0-0/.5h(x) h(x)<He0 He(x) =0.5He0 h(x)≧He0 記号 He0 :192m h(x) :風下距離Xの地点での平地に対する地高(m) He(x) :風下距離Xの地点での計算に用いる修正された有効煙突高さ(m) 【出典:米国 Environmental Research & Technology, Inc.によるERT Point Source Diffusion Model】 第5.1-38表 煙源条件

b.計算風向の設定理由 予測条件の風向については、山地地形の影響を考慮して東の風、風向の出現頻度を考慮して南東及び南の風、市街地への影響を考慮して、北東の風を選定した。 |

| 内 容(2|3) |

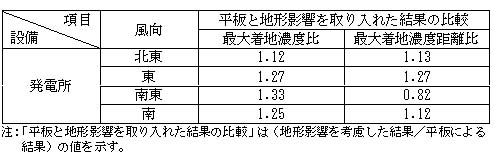

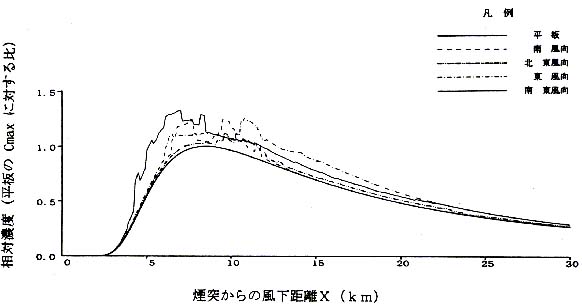

c.計算結果 計算結果は、第5.1-39表及び第5.1-27図のとおりである。 第5.1-39表 計算結果

第5.1-27図 計算結果における平板と地形影響を取り入れた結果の比較

|

|

内 容(3|3) |

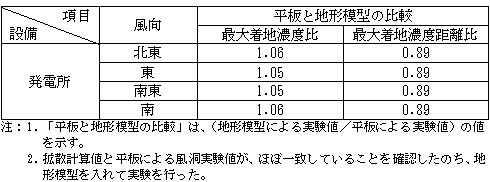

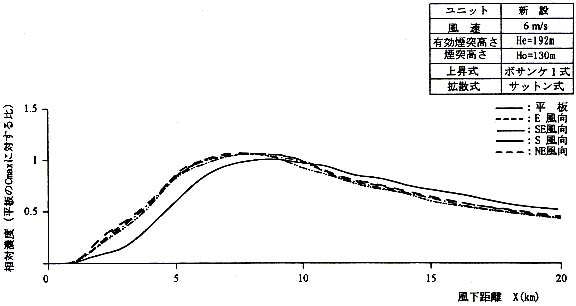

(ロ)風洞実験 排煙拡散における地形の影響を把握するため、当社が三菱重工㈱に痛く委託して風洞実験を行った。 風洞実験装置の概要及び主な仕様は、第5.1-28図のとおりである。 実験方法は、地形模型(縮尺1/5,000)及び煙突模型を設置後、横型模型煙突口からメタンガスを排出し、模型地表面上のサンプリング孔からガスを吸引して、メタン濃度を定量分析することにより地表面の濃度を求めた。 a.実験条件 風 向 :数値モデルによる予測の風向と同じ。 風 速 :数値モデルによる予測の風速と同じ。 大気安定度 :数値モデルによる予測の大気安定度と同じ。 煙源条件 :第5.1-38表のとおり。 実験範囲 :各風向とも発電所から風下方向20km(第5.1-29図) b.実験風向の設定理由 数値モデルによる計算風向の設定理由と同じ。 c.実験結果 風洞実験の結果は、第5.1-40表及び第5.1-30図のとおりである。 第5. 1-40第5.1-40表 風洞実験結果模型

第5. 1-305.1-30図 風洞実験における平板と地形模型の比較

「コスモ石油四日市霞発電所環境影響評価書」(平成12年4月4月 コスモ石油㈱)より抜粋 |

大気質の現地調査は、4季ないし2季に、それぞれ1~2週間の期間について実施されることが多い。これらの限られた期間の調査結果と既存の測定局の測定結果との比較等により、その代表性を確認したうえで、既存測定局の通年の調査結果を利用するのが一般的である。しかし、既存の測定局が事業実施区域周辺に存在せず、現況の大気質の状況を把握できる大気汚染物質の測定が行われておらず、事業計画から想定される影響が一般的な事業内容に比べ著しい環境影響を及ぼすおそれがある場合においては、環境要素となる大気汚染物質の現地調査を通年で実施することが、調査手法の重点化の一つと考えられる。

また、長期予測では基準との整合に係る評価検討を行うために、大気拡散式予測計算により年平均値を算出し、それを日平均値の年間2%除外値(あるいは年間98%値)に換算して評価を行うする場合が多い。事後調査においても、予測地点もしくは予測地点周辺において、通年の観測を実施しその調査結果と予測結果を比較することにより、長期予測の検証が可能となる(1~2週間の調査では、厳密な意味で長期予測結果の検証はできない)。通年の観測では日平均値・1時間値のデータも得られることから、供用後の短期高濃度の出現状況についても把握できる。ただし、長期予測と短期予測の高濃度出現地点の位置は必ずしも一致しないため、調査地点の設定には留意が必要であり、このような場合においては簡易測定法による面的把握の併用が有効であると考える。

【留意事項 1-8)】解説 大気汚染物質質濃度の面的把握(簡易測定法による調査)

大気質の現地調査は、定点で行われることが多いが、事業の実施に伴う大気汚染物質の面的広がりを把握するには、簡易測定法による地点密度の高い調査と公定法による自動計測での測定とを併用して実施することの検討も必要である。

現況簡易測定法による面的把握では、たとえば例えば既存のの工場に隣接して新たな工場を設置する等の際に場合の、現況の工場からの大気汚染物質の空間的広がりをの把握する場合に有用であると考える。また、や、事後調査においてもおける面的広がりの変化を把握することが可能であるなどが可能となる。

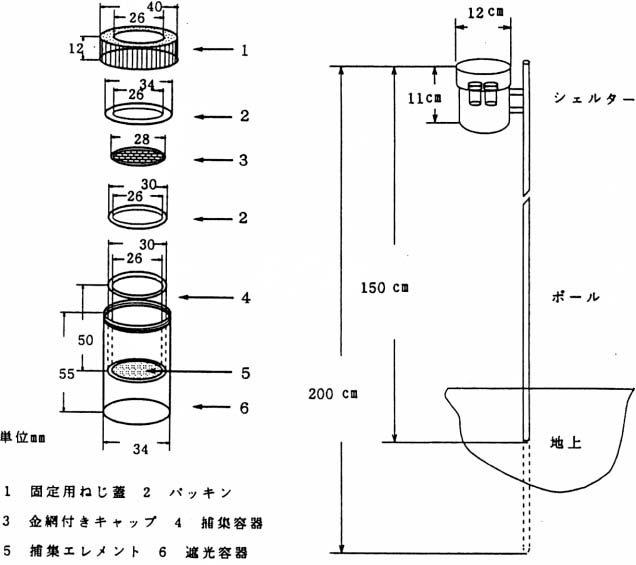

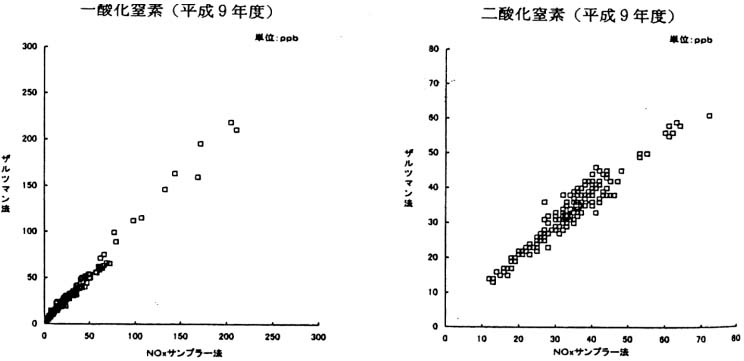

簡易法の例としては、表1-1-9に示すものがあり、窒素酸化物にの関する方法測定においては、精度が高く、自治体における測定の実績があるものもも蓄積されつつある(図1-1-4、図1-1-5参照)。

なお、浮遊粒子状物質に関しては、粉じん濃度としてペットボトルやポータブルエアポンプ等の空気採取装置を用いた方法が考案されている。採取した空気をろ過し、ろ紙の色を目視又は色差計を用いて判定し、浮遊粒子状物質カラースケールと比較して、空気の汚れを判定するものである。

表1-1-9 大気質濃度簡易測定法

|

測定項目 |

測定方法 |

備 考 |

|

窒素酸化物 |

長期暴露サンプラー法(PTIO法注)) |

測定範囲が自動計測器と同程度 NO、NO2が同時に測定可能 |

|

二酸化硫黄 |

検知管法 |

測定範囲が0.1~25ppmの検知管はあるが、低濃度の測定には不向きである。 |

|

長期暴露サンプラー法 |

長時間の曝露が必要 誤差が大きい |

|

|

一酸化炭素 |

検知管法 |

測定範囲が1~30ppmの検知管はあるが、低濃度の測定には不向きである。 |

注)PTIO法は、分析方法を示す。

(横浜市環境保全局(19●●1999))

図1-1-4 長期暴露型NOxサンプラーの構造図及び測定方法

(横浜市環境保全局(19●●1999))

図1-1-5 ザルツマン法による自動計測と長期暴露型NOxサンプラー法との相関

事業の実施により影響を受ける大気質の環境要素の測定は、人が通常生活し呼吸する高さを考慮して地上1.5m(浮遊粒子状物質は地上3.0m)でサンプリングされる。同様に、予測で設定する予測地点の高さも地上1.5mである場合が多い。しかし、排出源周辺に高層建築物や高架構造が存在し、かつ保全すべき施設である場合には、予測地点高さを高所に設定する必要があり、そのため調査においても同様に高所での把握を要するが必要である。

鉛直方向に関して予測地点を設定している事例

|

概要 |

保全すべき施設に関し、高所でも予測を行っている。 |

|

内 容 |

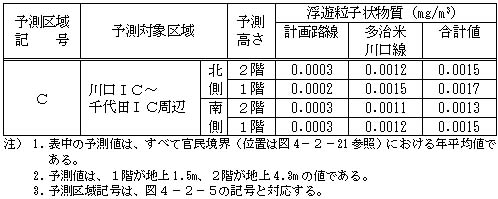

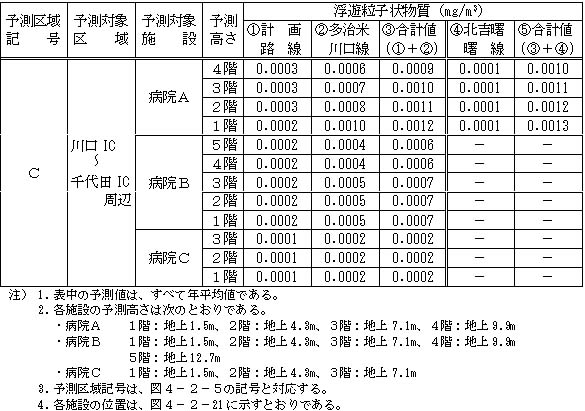

ウ.川口IC~千代田IC周辺 (ア) 一般地域 川口IC~千代田IC周辺における大気質の予測結果は、表4-2-28表4-2-28(1)、(2)及び図4-2-21図4-2-21に示すとおりである。 なお、病院AAについては、計画路線及び多治米川口線に加えて、北吉津路線曙線の影響も考慮して予測した値である。 表4-2-28表4-2-28(1) 予測結果(一般地域)

表4-2-28(2) 予測結果(病院)

「都市計画道路 福山道路 環境影響評価書」(平成12年12月 広島県)より抜粋 |

一般的に大気質の予測では年平均値を予測する長期予測を基本とする。この場合の気象条件としては、代表性を持つ通年の気象データを予測条件とする。また、短期濃度を対象とする場合には、高濃度の発生が想定される気象状況を把握できる調査が必要である。

通常、定量予測を実施する場合には長期濃度の予測を行わないことは無くを行ったうえで、さらに高濃度時の予測として短期濃度を予測する場合が多い。短期濃度の予測においては通年観測の調査結果をもとに、短期的高濃度の出現が想定されるような風速、大気安定度等を設定したり、もしくは近傍の常時監視測定局で高濃度が確認されたときの気象条件を用いたりして予測が行われている。そのため、短期濃度予測を行う場合には、そのようなための視点での調査結果のとりまとめ及び予測条件の設定が必要となる。

また、ダウンウォッシュやダウンドラフト、大気逆転層の形成等の短期高濃度の出現が想定されるような状況が発生し得る場合には、その状況における気象条件等を設定して別途検討が必要となる。

短期濃度予測での気象条件の設定

|

概要 |

短期濃度の予測のための気象条件の設定を行っている |

|

内 容 |

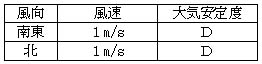

気象のモデル化より b.1時間値予測に用いた気象条件 1時間値の予測は、工事機械の稼働時間帯(8時~17時)に実際に出現した風速階級及び大気安定度の組み合わせの中から高濃度が出現するケースについて行った。 なお、風向は、会場候補地の北西側に住宅団地や南側に既存市街地がまとまってみられることから、南東及び北とした。 表1-2-9 1時間値予測に用いた気象条件

予測結果より (イ) 1時間値(風向:南東、風速:1m/s、安定度:DD) 工事機械の稼働等に伴う大気質の1時間値の予測結果は表1-2-19に示すとおりである。また、寄与濃度予測結果分布図は図1-2-10~図1-2-12に示すとおりである。 a 二酸化窒素 本事業の寄与濃度について、窒素酸化物の一般的な測定最小単位である0.001ppmを超える地域は、会場候補地の西側から北側にかけて認められた。 本事業寄与濃度が最大となる地点は、会場候補地北西側敷地境界付近で、窒素酸化物の最大濃度は0.0866ppmと予測された。これに地域整備事業による影響やバックグラウンド濃度を加え、二酸化窒素への変換をした環境濃度は0.184ppmとなり、1時間暴露の指針値上限を下回っている。 3事業の寄与濃度が最大となる地点についてもほぼ同様の結果が得られている。 b 浮遊粒子状物質 本事業の寄与濃度について、浮遊粒子状物質の一般的な測定最小単位である0.001mg/m3を超える地域は、会場候補地の西側から北側に認められた。 本事業寄与濃度が最大となる地点は、会場候補地北側で、最大濃度は0.0149mg/m3と予測された。これに地域整備事業による影響やバックグランド濃度を加えた環境濃度は0.230mg/m3となり、環境基準値を上回っている。これは、バックグラウンド濃度が既に環境基準値を超えているためである。 3事業の寄与濃度が最大となる地点についてもほぼ同様の結果が得られている。 c 二酸化硫黄 本事業の寄与濃度について、二酸化硫黄の一般的な測定最小単位である0.001ppmを超える地域は認められなかった。 本事業寄与濃度が最大となる地点は、会場候補地北西側で、最大濃度は0.001ppmと予測された。これに地域整備事業による影響やバックグラウンド濃度を加えた環境濃度は0.035ppmとなり、環境基準値を下回っている。 3事業の寄与濃度が最大となる地点は会場候補地西側に認められた。 「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価書」(平成11年10月 (財)2005年日本国際博覧会協会)より抜粋 |

特殊な気象条件での短期濃度の予測

|

概要 |

ダウンドラフト、ダウンウォッシュ時の影響について検討している |

|

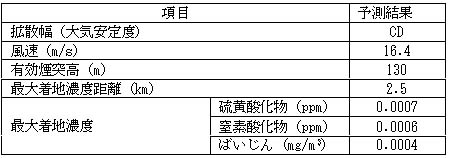

内 容(1|2) |

ニ.特定の気象条件を考慮した拡散予測 特定の気象条件を考慮した排煙拡散については、当社が㈱数理計画に痛く委託して予測計算を行った。 (イ)ダウンドラフトの影響予測 煙突に近接して設置するボイラ建屋により、煙突からの排出ガスの有効煙突高さが実煙突高さよりも低くなるというダウンドラフトの影響について、Huber(1984)の式を用い検討を行った。 Huber(1984)の式 H0H0/Hb≦1b≦1.2の場合 ⊿H’ =0.333⊿H 1.2<H0H0/Hb≦2b≦2.5の場合 ⊿H’ =0.333⊿H-{(H0H0/Hb-1b-1.2)(0.2563⊿H2563⊿H)} 2.5<H0H0/HbHbの場合 ⊿H’ =0 ここで、⊿H ⊿H’ :建物によるプルーム主軸の低下分(m) H0H0 :煙突実体高(m) HbHb :建物高さ(m) 発電所の煙突高さは130m、煙突に近接して設置するボイラ建屋の高さは50mで計画している。 Huberの式によると、煙突高さがボイラ建屋高さの2.5倍以上となるため、ボイラ建屋によるプルーム主軸の低下分は無視できることとなる。このため、煙突近傍のボイラ建屋によるダウンドラフトの影響はほとんどないものと考えられる。 (ロ)ダウンウォッシュ時の拡散予測 風速が強くなると、煙突のダウンウォッシュによって排煙の上昇が妨げられ、地上に高濃度をもたらす場合がある。このような条件下で発電所排煙からの影響を予測し、検討した。 a.気象条件 ダウンウォッシュが生ずる強い風速として、排出ガス吐出速度/1.5(出典 窒素酸化物総量規制マニュアル)に相当する風速として16.4m/sを設定した。 大気安定度は、風が強く大気安定度が中立な状態を想定し、パスキル・ギフォード線図のCDと設定した。 b.有効煙突高さ ダウンウォッシュの効果を考慮して排煙上昇高さを△H=0mとし、有効煙突高さは実煙突高さとした。 c.拡散式 プルーム式を用いた。 |

|

内 容(2|2) |

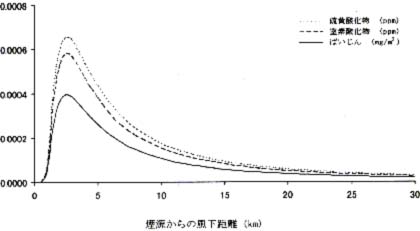

C(X)=・exp(-)×106 記号 C(X) :風下軸上距離Xの地点における地上濃度 (硫黄酸化物及び窒素酸化物:ppm、ばいじん:mg・/m3) X :風向に沿った風下距離(mm) q :汚染物質の排出量(m3N/s) σy :水平方向の拡散パラメータ(mm) σz :鉛直方向の拡散パラメータ(mm) U :風速(m/sm/s) He :有効煙突高さ(mm) d.予測結果 ダウンウォッシュ時(拡散幅CD、風速16.4m/s)の発電所排煙の短期平均濃度を予測した結果は第5.1-31図のとおりであり、最大着地濃度は第5.1-41表のとおりである。 表5第5.1-41表 ダウンウォッシュ時の最大着地濃度予測結果

表5第5.1-31図 ダウンウォッシュ時の短期平均濃度風下分布 「コスモ石油四日市霞発電所環境影響評価書」(平成12年4月 コスモ石油㈱)より抜粋 |

【留意事項 1-11)】解説/事例 既存資料調査と現地調査の取り扱い

現地調査において得られた調査結果は、その代表性の確認のため、既存資料のデータと照合し、異常年検定や、調査期間中の大気質大気汚染物質濃度の経日変化との対照対比等の手法を用いて検証を行う。

異常年検定を行っている事例

|

概要 |

周辺の気象観測所のデータをにを予測をに用いるために、異常年検定を実施している。 |

|

内 容(1|2) |

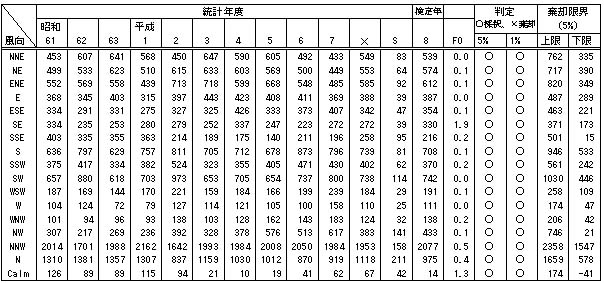

ii)異常年検定 気象データの検定は、「窒素酸化物総量規制マニュアル(増補改定版)」(平成7年7年9月9月 環境庁)に示す統計手法を用いた。検定の方法は、分散分析による不良標本のF分布棄却検定法を用い、評価対象は、風向別出現頻度とした。データ数は、検定対象の基準年(平成8年度8年度)と比較年10年間(昭和61年度~平成7年度7年度)の計11年間とした。 検定の結果は、表3.1-11に示すとおりであり、5%検定、1%検定いずれにおいても全16方位について、「平成8年度8年度データが不良標本でない」という仮説が採択された。 <F分布棄却検定法> |

|

内 容(2|2) |

出典:「窒素酸化物総量規制マニュアル(増補改定版)」 (平成7年9月)環境庁大気保全局編 表3.1-11 東京管区気象台(平成8年度)の風向出現頻度の棄却検定表 地 点:東京管区気象台 統計表統計年:昭和61年4月4月~平成7年7年3月3月 検定年:平成 8年8年4月4月~平成9年9年3月3月

「(仮称)品川駅東口B-1地区開発事業 環境影響評価書 資料編」(平成11年11月 (仮称)品川駅東口B-1地区開発協議会)より抜粋 |

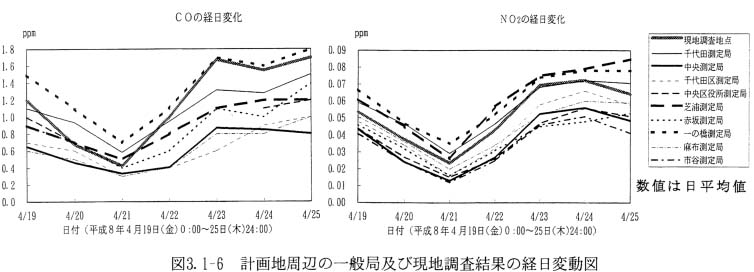

大気質濃度の変動を確認している事例

|

概要 |

大気質の現地調査結果を、同じ調査期間の常時監視測定局の調査結果と比較して確認を行っている。 |

|

内 容 |

表3.1-11 計画地周辺の一般局及び現地調査結果の日平均値

「丸の内二丁目2-1他街区開発事業 環境影響評価書 資料編」(平成11年2月 三菱地所㈱,・三菱商事㈱)より抜粋 |

【留意事項 1-12)】解説/事例 予測手法に検討を要する環境要素

ダイオキシン類、外因性内分泌撹乱物質(環境ホルモン)やその他の微量化学物質が近年問題となっている。今後、清掃工場廃棄物の焼却施設の設置に際してあたって、ダイオキシン類の影響の検討をせずに事業が進むとは考えられない。しかし、ダイオキシン類や一部の外因性内分泌撹乱物質に関しては研究が進んで来てきてはいるが、中にはどのような影響を及ぼすのか、どの程度で影響が生じるのかさえも不明な物質も存在する。そのような物質について、住民からの懸念が強く、環境要素として扱わざるを得ない場合も想定される。ただし、不明な点が多いため、対象事業個々の内容に応じて、環境保全の措置による回避・低減の効果や事例の引用による予測・評価が限界となる場合も想定される。

また、浮遊粒子状物質や光化学オキシダントは、化学反応により発生する二次生成物質を含む。ともに常時監視測定局における環境基準の達成率が低い物質であり、事業による影響を予測・評価すべき環境要素ではあるが、発生源情報の把握(p.34参照)に困難が伴う物質である。今後は、汚染発生機構の解明や実地域に用いることができる予測手法の確立とともに、発生源情報を把握し得る行政等の公的機関による広域拡散シミュレーションの実施が求められると考えられる。

なお、浮遊粒子状物質については、標準物質にも挙げられており個別事業の標準項目にもなっており、一次生成物質を対象としてについては、沈降を考慮したプルーム・パフ式による予測が可能である。しかし、予測の前提として、二次生成物資については考慮していない旨が記述されていない場合もあるため、予測の対象の明確化という意味においてその内容を明記することが望ましい。

環境基準が設定されている有害大気汚染物質(ベンゼン等)については、技術的には予測は可能であることから、発生原単位等の予測条件に関するデータの蓄積により、今後検討の対象となっていくものと考えられる。

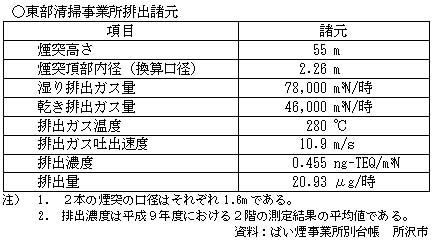

ダイオキシンを予測した事例

|

概要 |

廃棄物焼却処理施設を含む事業に関し、ダイオキシンの予測を行っている。 |

|

内 容 |

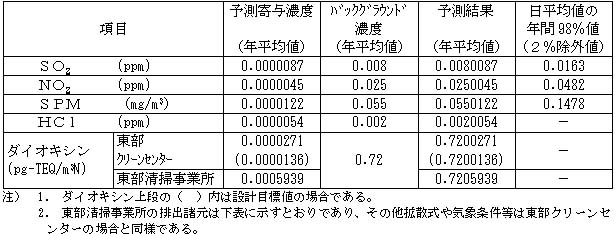

3.2 供用時 1)焼却処理施設の稼働による影響 (1)予測方法等 予測は、「窒素酸化物総量規制マニュアル(〔増補改訂版〕)平成7年9月 環境庁大気保全局待機大気保全局大気規制課編」に基づき、有風時にプルーム式、弱風・無風時にパフ式を用いて拡散計算を行う方法とする。予測は長期平均値(年平均値)に加え、短期平均値(1時間値)の予測も行った。 なお、予測の対象時点は、目標年次である平成21年度とした。 (2)予測結果 [1] 長期平均値(年平均値) 各予測項目の寄与濃度(年平均値)の予測結果は、図5-1-2~図5-1-6に示すとおりである。 また、最大着地濃度出現地点における年平均値とこの年平均値にバックグラウンド濃度を加えた値及び日平均値の年間98%98%値(2%2%除外値)に換算した結果は、表5-1-9に示すとおりである。日平均値の年間98%98%値(2%2%除外値)は二酸化硫黄(SO2)が0.0163ppm、二酸化窒素(NO2)が0.0482ppm、浮遊粒子状物質(SPM)がg0.1478mg/m3であり、塩化水素(HCl)の年平均値はそれぞれ0.0020ppmである。また、東部クリーンセンターからのダイオキシンの年平均値は自主規制値及び設計目標値のいずれの場合も0.7200pg-TEQ/m3Nであり、東部清掃事業所からのダイオキシンの年平均値は0.7206pg-TEQ/m3Nである。 表5-1-9 最大着地濃度出現地点における予測結果

「東部クリーンセンター建設事業に係る環境影響評価書 概要版」(平成11年10月 所沢市)より抜粋 |

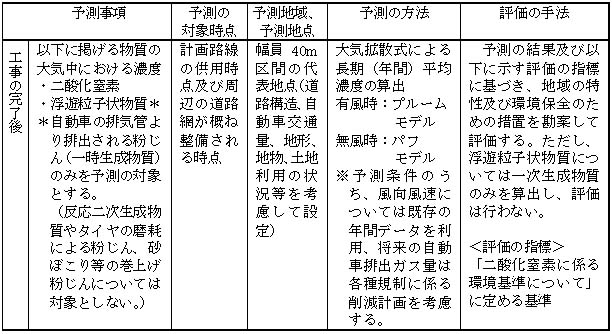

一次生成の浮遊粒子状物質を予測した事例

|

概要 |

浮遊粒子状物質の予測において一次生成物を予測対象としていることを明記している |

|

内 容 |

(3)予測及び評価の手法 予測及び評価の手法は、表7-3-4に示すとおりである。 表7-3-4 予測及び評価の手法

「東京都市計画道路放射第35号線(練馬区早宮-北町間)建設事業 環境影響評価調査計画書」(平成11年11月 東京都)より抜粋 |

【留意事項 1-14)】解説 交通条件における予測の不確実性

交通に関わる条件には、交通量、大型車混入率等の種々の指標があり、それらが個々に不確実性を生じる可能性を含むものである。

事後調査において交通量の調査結果と予測の前提としている交通量とに不整合が大きな違いがあることが確認されている事例もあるが、その不整合違いが予測結果に対してどのような意味を持つのかの検証は充分十分になされていない。

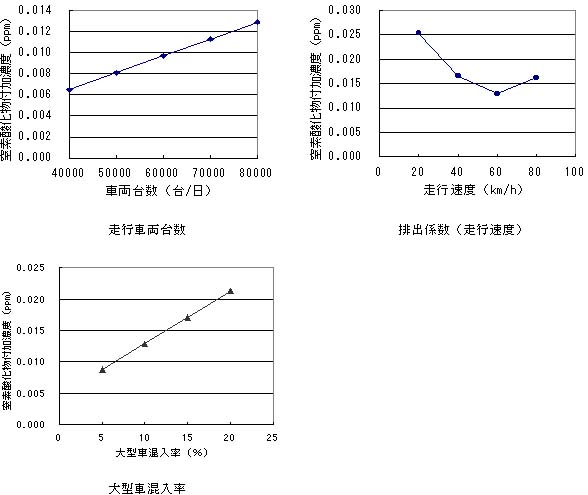

今後、事後調査の実績等が積み重なれて蓄積されていく過程でその検証も行われていくものと考えられるが、ここでは、交通に関する条件として、交通量、大型車混入率及び走行速度に着目し、それらこれらの設定により大気質大気汚染物質の付加濃度がどの程度変化するのかについて検討を行う行った。なお、走行速度により設定される排出係数はそれ自身も不確実性を内包するものであることにも注意が必要である(p.58参照)。

検討に用いる用いた条件設定は次のとおりである。

(検討条件)

予測手法:予測手法及び予測計算の手順は、(財)道路環境研究所(2000)に示される方法に準拠した。

予測する大気質大気汚染物質:窒素酸化物

予測条件:交通量、大型車混入率、排出係数(走行速度)を数パターンに変化させて設定する。大型車混入率、走行速度は24時間一定とする(表1-1-10参照)。

その他の条件は各ケースとも同様とし、表1-1-12に示すとおりである。なお、風向の出現頻度は南北方向の頻度が高く、道路は東西方向に延びる道路である。

表1-1-10 検討ケース

|

Caseケース |

交通量 (台/日) |

大型車混入率 (%) |

走行速度注) (km/時) |

|

1 |

40,000 |

10 |

60 |

|

2 |

50,000 |

||

|

3 |

60,000 |

||

|

4 |

70,000 |

||

|

5 |

80,000 |

||

|

6 |

80,000 |

5 |

|

|

7 |

15 |

||

|

8 |

20 |

||

|

9 |

10 |

20 |

|

|

10 |

40 |

||

|

11 |

80 |

注)走行速度は、排出係数の設定(表1-1-11参照)に用いる。

表1-1-11 窒素酸化物の排出係数

(単位:g/km・台)

|

走行速度 |

窒素酸化物車 種 区 分 |

排出係数の比率 (大型/小型) 大型車類 |

|

|

小型車類 |

大型車類 |

||

|

20km/時 |

0.118 |

2.08 |

17.62.08 |

|

40 |

0.077 |

1.35 |

17.51.35 |

|

60 |

0.057 |

1.09 |

19.11.09 |

|

80 |

0.068 |

1.39 |

20.41.39 |

((財)道路環境研究所(2000)を基に作成)

表1-1-12 各ケースで同様とした条件

|

条件とその設定 |

|

|

風向・風速 |

東京管区気象台 (異常年ではない1年間のデータ) |

|

道路構造 |

平坦道路(4車線) |

|

時間配分 |

昼間12時間で8割、夜間12時間で2割を均等配分 |

|

拡散パラメータ |

道路環境影響評価の技術手法に示される値 |

(拡散計算結果)

交通量、大型車混入率、排出係数(走行速度)を変化させた場合の予測結果は表1-1-13及び図1-1-6に示すとおりである。

表1-1-13 交通条件を変化させた場合の予測結果(NOx窒素酸化物)

|

ケース |

交通量 ((台/日)) |

大型車 混入率 (%) |

走行速度 (km/時) |

時間別 平均排出量 (cc/sec/m) |

窒素酸化物 付加濃度 (ppm) |

|

1 |

40,000 |

10 |

60 |

0.04 |

0.0065 |

|

2 |

50,000 |

0.05 |

0.0081 |

||

|

3 |

60,000 |

0.06 |

0.0097 |

||

|

4 |

70,000 |

0.07 |

0.0113 |

||

|

5 |

80,000 |

0.08 |

0.0129 |

||

|

6 |

|

5 |

0.05 |

0.0088 |

|

|

7 |

15 |

0.10 |

0.0171 |

||

|

8 |

20 |

0.13 |

0.0213 |

||

|

9 |

10 |

20 |

0.15 |

0.0254 |

|

|

10 |

40 |

0.10 |

0.0165 |

||

|

11 |

80 |

0.10 |

0.0162 |

車両台数交通量が、10,000台/日増えた場合の窒素酸化物付加濃度の増加は約0.002ppmであるが、交通量が2倍になると排出強度時間別平均排出量及び付加濃度も2倍になる。大型車混入率の変化においては、5%の変化に対して付加濃度は約0.004ppmで変動している。走行速度の変化においては、60km/時の場合に対して、40km/時と80km/時では、約0.004ppmの変動いずれも約25%の増加であるが、20km/時では約2倍の付加濃度となっている。

交通量10,000台/日の変動は、大型車混入率の5%の変動や走行速度の20km/時の変動よりも、拡散計算後の付加濃度の値に与える影響は小さいと考えられるが、交通量の変動は直接排出強度に影響するため、2倍の変動は付加濃度においても2倍の濃度変化を生じさせる。

また、走行速度に関しては、法定速度や設計速度に基づいて設定される場合が多いため、予測における速度と実際の速度と予測における速度には大きな変動が想定される差が生じる可能性がある。走行速度と付加濃度との関係でみたのように、60km/時と20km/時では、付加濃度に約2倍の違いが生じており、都市内の道路等など、渋滞の影響により速度の低下が想定される場合は、渋滞を考慮した速度の設定も検討する必要がある。

一方、大型車混入率に関しては、交通量と同様に付加濃度と線形の関係があるものの、計画路線の特性を踏まえて、類似路線の実測結果等より設定されることが多いため、設定値の変動は比較的小さいと考えられる。が、交通量と同様に付加濃度と線形の関係があるとともに、大型車は排出係数が大きい(例えばNoOXでは小型車の17.5~20.4倍(表1-1-11参照))ことから留意が必要である。

交通量、大型車混入率等の交通条件は日々、時間毎刻々と常に変化するものであり、完全に推定し、再現することは不可能であるが、可能な範囲で確からしい数値を設定することにより、、客観性を持ち、説明力のある環境影響評価となる。

汚染物質排出量算出の原単位となる自動車等からの汚染物質の排出係数は、排出ガス規制年別・燃料別の排出係数原単位と車種構成比及び平均半積載重量(貨物車類のみ)から設定されている。社会状況等の変化に伴い、想定したガソリン車・ディーゼル車の車種構成比や年式別の車両構成比の変動により、将来年次の設定値が外れる可能性がある。そのため、文献・資料等の排出係数を用いる際には、算定の前提となる諸設定が、予測の対象となる地域や路線へ適用できるものかどうか考慮する必要がある。

予測においては、大型車、小型車の2車種分類で、走行速度を設定して排出係数を適用する場合が多い。これは、予測に用いられる推計交通量が小型車類、大型車類の2車種分類で推定されるからであるが、工事中における大気質の変化の予測等、現況交通量に工事用車両を負荷させて予測を行うような場合は、2車種以上の車種別排出係数を用いて、予測を行うことも可能である。走行速度は、道路の法定速度等により設定される場合が多いが、都市部等においては渋滞等を加味した走行モードを用いて排出係数を設定する等の検討も必要である。

走行速度の調査データに基づき供用後の走行速度を設定している

|

概要 |

供用時の自動車の走行速度を、予測対象地域の平均速度(文献値)を用いて設定している。 |

|

内 容 |

(e) 走行速度 予測に用いる走行速度は、排出源の位置を「道路環境整備マニュアル」(平成元年1月 (社)日本道路協会)に基づき、信号を含む予測地点の前後400mで設定したため、実測した車速(50mの通過速度)ではなく、「東京都内自動車交通量及び自動車排出ガス排出量算出調査報告書」(昭和57年 東京都環境保全局)に示される区部における幹線昼の平均旅行速度を用い、21km/時とした。 「白金一丁目東地区市街地再開発事業環境影響評価書」(平成10年9月 白金一丁目東地区市街地再開発準備組合)より抜粋 |

【留意事項 1-17)】解説 排出係数

汚染物質排出量算出の原単位となる自動車等からの汚染物質の排出係数は、排出ガス規制年別・燃料別の排出係数原単位と車種構成比及び平均半積載重量(貨物車類のみ)から設定されている。社会状況等の変化に伴い、想定したガソリン車・ディーゼル車の車種構成比や年式別の車両構成比が変動し、将来年次の設定値が外れる可能性がある。そのため、文献・資料等の排出係数を用いる際には、算定の前提となる諸設定が、予測の対象となる地域や路線へ適用できるものかどうか考慮する必要がある。

予測においては、大型車、小型車の2車種分類で、走行速度を設定して排出係数を適用する場合が多い。これは、予測に用いられる推計交通量が小型車類、大型車類の2車種分類となっているからであるが、工事中における大気質の変化の予測などのように、現況交通量に工事用車両を付加して予測を行うような場合は、2車種以上の車種別排出係数を用いて、予測を行うことも可能である。

大気汚染物質を含む排出ガスが、排出される環境大気地点の気温より高温であったり、排出ガスが上方向に速度を持っている場合には、排出されたプルームは実排出口高さ(H0)よりも上昇してから移流・拡散される。その上昇分(ΔH)を実排出口高さに加えたものを有効煙突高さ(He)という。上昇分(ΔH)の算出は、種々の算定式があるが、事業特性、排出形態等を考慮に入れて、妥当な算定式の採用する必要がある。

ΔHの代表的な算定式は、以下に示すとおりである。必要とするパラメータが同じではないがは若干異なるが、共通となるの条件をは同じにして、CONCAWE式、Moses & Carson式でΔHを算出計算した値結果は、表1-1-14に示すとおりである。

算出値計算結果を比べると、Moses & Carson式の不安定・中立時の値とCONCAWE式の値は約1約4m程度の差だが、安定時にはその差は大きくなる。「窒素酸化物総量規制マニュアル(新版)」(平成12年12月 公害研究対策センター(2000)では、Moses & Carson式について「(前略)規模の大きい施設に利用されてきた。しかし、その後の種々の検討によると、大気安定度の導入はあまり精度の向上に効果を示していない。特に大規模施設の排煙上昇高はかなり上空に達し、そこは中立層であることが多いので、そこでの上昇高は地上付近での大気安定度にあまり影響を受けないと思われる」として有風時のΔHの算出にCONCAWE式を用いている。しかし、事業・地域によっては安定度の導入が適した場合もあり得るため、その都度検討を要する。また、それぞれの式の適用範囲も考慮して採用するよう注意が必要である。

表1-1-14 CONCAWE式とMoses & Carson式によるΔH(m)の算出

|

煙突頭頂部の風速 (m/s) ΔH算出式 |

7.0 |

5.0 |

3.5 |

2.5 |

1.5 |

|

|

CONCAWE式 |

11.6 |

14.9 |

7.619.5 |

25.17.6 |

36.917.3 |

|

|

Moses & Carson式 |

不安定・中立 |

7.2 |

10.1 |

4.214.4 |

20.27.0 |

33.721.1 |

|

安定 |

― |

10.4 |

14.60.6 |

24.31.9 |

||

注)

Smithの粗度補正方法に基づく拡散パラメータは、Pasquillの実験時の粗度が3cmであることをもとにして計算を行い、粗度が大きい場合の鉛直方向の拡散パラメータを求めたものである。また、都市域用、田園地域用に2種類の拡散パラメータをもつBriggsの内挿式もある((社)環境情報技術センター(1999)参照)。

また、上層拡散場における拡散パラメータとしては、電力中央研究所による上層の拡散パラメータの設定例があり、表1-1-15に示すとおりである。

表1-1-15 上層の拡散パラメータの設定例

|

昼夜区分 |

昼 間 |

夜 間 |

||

|

地上安定度 |

A~BC |

C~Dd |

Dn |

E、F、G |

|

上層の拡散パラメータ |

C |

CD |

D |

E |

道路事業においては、(財)道路環境研究所(2000)に示される拡散パラメータを利用することができるが、道路近傍における拡散実験等の調査事例をもとに考案されたもので、道路の拡散における拡散パラメータとしては、(財)道路環境研究所(2000)では、プルーム・パフ式について道路近傍における拡散実験等へ調査事例をもとに考案された拡散幅が示されている。この拡散幅は、道路近傍において安定度及び道路構造と拡散パラメータとの関係が明確でないことを根拠として、安定度及び道路構造によらないパラメータとなっている。また、JEA線煙源拡散式では、放射収支量と風速による拡散パラメータが設定されている。さらに、高架道路のような高さをもつ発生源からの影響を予測する場合に適用されるJEA修正型線煙源拡散式においては、高架道路のような高さをもつ発生源からの影響を予測する場合に適用され、道路構造によるパラメータの設定もなされている。

【留意事項 1-20)】解説/事例 環境基準非達成地域での評価方法

地域の特性の調査及び現地調査の結果により、事業実施区域及びその周辺における大気質の状況が環境基準を満足していない場合がある。そのような地域における従来の予測で、自治体の低減目標値等をそのまま用い将来のバックグラウンド濃度を低くとして用いた見込んだりする例も見られた。

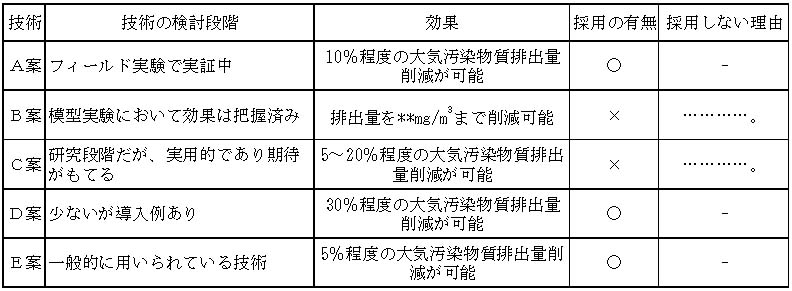

環境影響評価法に基づく評価の考え方においては、回避・低減に係る評価が重要となる。まず、調査結果から地域の現況を認識することが第一であり、そのうえで、将来の大気質大気汚染物質濃度を求めた予測結果と基準との整合が図られない場合にはそのことを明らかにすることが必要である。そのうえで、環境保全措置として複数案の比較検討を行い、それぞれの個別案の効果により、現況の大気質大気汚染物質濃度に対する負荷率が最小となる保全措置の採用等を検討するものである(表1-1-16参照)。そして、その環境保全措置による効果を踏まえて、回避・低減に係る評価を実施するべきものである。

表1-1-16 複数の環境保全措置の検討(例)

|

保全措置 |

低減効果 |

備 考 |

|

A案 |

小 |

一般的に用いられている方法 |

|

B案 |

大 |

保全効果は大きいが、採用例は少ない |

|

C案 |

中 |

試験段階であり、効果に不確実性が残る |

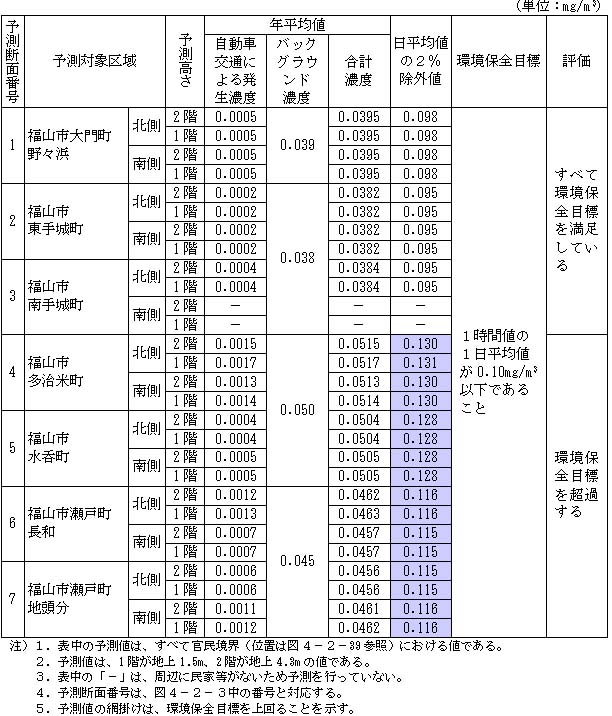

予測において環境保全目標を超過している例

|

概要 |

浮遊粒子状物質の予測結果が環境保全目標(環境基準値)を超過している。 |

|

内 容(1|2) |

評価結果より [2]浮遊粒子状物質 ア.一般部 予測対象区域における浮遊粒子状物質濃度の評価結果を表4-2-48に示す。また、各予測対象区域の等濃度断面分布図を図4-2-39(1)~(5)に示す。 自動車交通による発生濃度にバックグラウンド濃度を加えた年平均値を日平均値の年間2%2%除外値に換算すると、予測値が最も高くなる官民境界では0.095~0.131mg/m3であり、バックグラウンド濃度の高い予測断面番号4,5,6,7において環境保全目標を超過している。 表4-2-48 浮遊粒子状物質の評価結果

|

|

内 容(2|2) |

環境保全措置の検討より (4)環境保全措置の検討 [1]二酸化窒素 二酸化窒素については、すべての予測地点において環境保全目標を満足している。しかしながら、環境基準の上限値に近い水準となる地点があることが予測されることから、計画路線及び並行路線を一体とした沿道大気負荷の低減対策を実施することが重要であり、関係機関との連携のもとに、光触媒による脱硝、植栽等の措置を適切に実施するとともに、道路構造面の対策及び脱硝装置や集じん装置の採用、並びにその他沿道大気負荷の低減に資する新技術の採用について検討し、更なる大気負荷の低減対策が導入されるよう努める。 [2]浮遊粒子状物質 浮遊粒子状物質については、バックグラウンド濃度の高い福山市多治米町、福山市水呑町、福山市瀬戸町長和、福山市瀬戸町地頭分、川口IC~千代田IC周辺、長和IC周辺、瀬戸JCT・IC周辺、赤坂IC周辺、水呑トンネル東側坑口周辺及び瀬戸トンネル西側坑口周辺は予測対象区域全域で、また、引野トンネル西側坑口周辺では計画路線近傍の予測地点で環境保全目標を超過している。 予測結果で浮遊粒子状物質の環境保全目標に対する超過量が最も大きな予測対象区域は、水呑トンネル東側坑口周辺で、次いで川口IC~千代田IC周辺となっている。ここで、バックグラウンド濃度(0.050mg/m3)に対する計画路線の発生濃度(0.0020mg/m3、0.0017mg/m3)をみると、それぞれ4.0%、,3.4%と極めて小さな寄与率である。 浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度が高い地域では、回避・低減による環境保全措置だけでは環境保全目標の達成は困難である。そこで、供用後の浮遊粒子状物質については、計画路線及び並行路線を一体とした沿道大気負荷の低減対策を実施することが重要であり、関係機関との連携のもとに、植栽や路面清掃等の措置を適切に実施するとともに、道路構造面の対策及び脱硝装置や集じん装置の採用、並びにその他沿道大気負荷の低減に資する新技術の採用について検討し、更なる大気負荷の低減対策が導入されるよう努める。 「都市計画道路 福山道路 環境影響評価書」(平成12年12月 広島県)より抜粋 |

実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討

実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討においては、客観的にその評価の妥当性を判断するために、事業の実施に伴い導入可能な技術にはどのようなものがありを提示するとともに、当該事業において採用したものは何なのかの技術についての情報を明示する必要がある。また、それらの技術による効果を可能な限り定量的に示すとともに、採用できなかった技術がある場合には、その理由を明確に提示することも必要と考えられる(表1-1-17参照)。

また、このような比較検討を行うためにも、今後、環境保全措置の効果、その措置の実施例、研究段階の野外実験においてやその効果を検証中のもの技術については、それらの所見のデータの蓄積が必要と考える。

採用する環境保全措置の検討の内容を明らかにする透明性の高い環境影響評価を実施することにより、事業者の取組・検討の姿勢を示すことが可能となる。

表1-1-17 実行可能なより良い技術の導入検討(例)

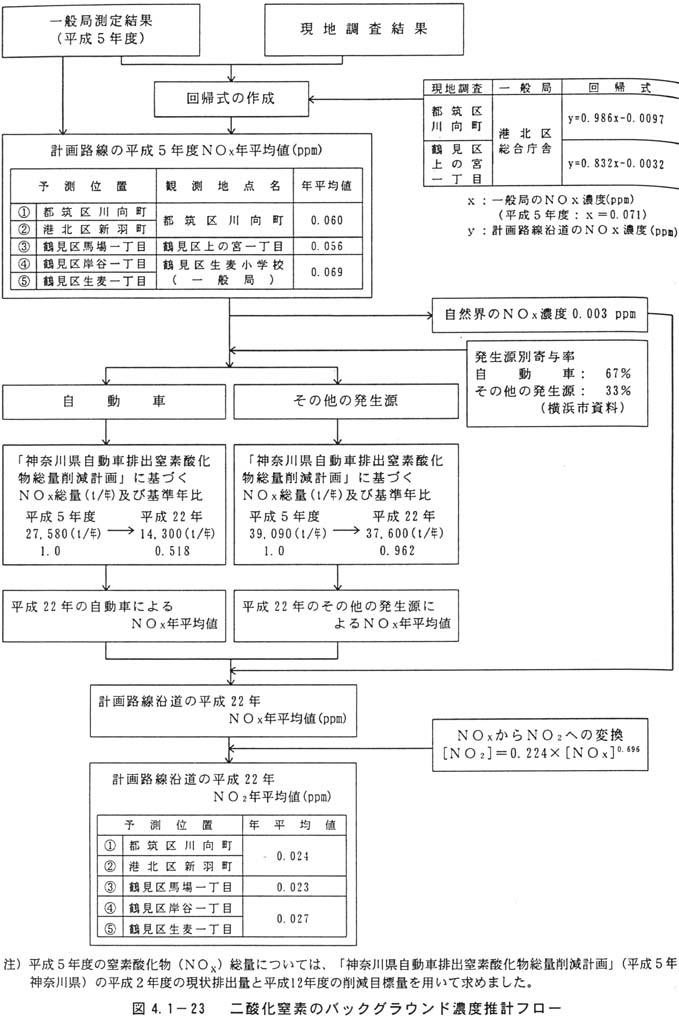

バックグラウンド濃度の設定に大気質の削減計画の考え方を組み込んでいる例

|

概要 |

バックグラウンド濃度の設定過程で、自治体の削減計画を加味しており、いる。なお、その予測結果の不確実性に関し、環境庁長官の意見が出されている。 |

|

内 容(1|2) |

「高速横浜環状北線[横浜市都筑区川向町~鶴見区生麦二丁目]環境影響評価書」(平成12年6月 神奈川県)より抜粋 |

|

内 容(2|2) |

高速横浜環状北線の環境影響評価書に対する環境庁意見(平成12年3月13日)より抜粋 「計画路線周辺地域においては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、継続的に環境基準が達成されておらず、当該地域は自動車NOX法の特定地域に指定されている。 また、近年の汚染状況等を勘案すれば、将来の周辺大気環境が現況より大幅に改善するとした予測結果については不確実性が高く、関係者間で連携を図りつつ、さらなる対策の推進が必要と考える。 このため、実用化に向け関係方面で進められている調査検討等の成果を踏まえつつ、窒素酸化物を効率的で除去可能な脱硝装置について、本計画路線換気所への適用を図ること。さらに、換気所において、粒子状物質を高効率で除去可能な集じん装置を設置すること。以上の措置について評価書に記載すること。」 |

【留意事項 1-23)】解説 事業者以外が行う環境保全の措置を見込む場合

事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合には、その対策が具体化の目処がついていることについて明らかにする必要がある。

事業者が同じであれば、対象事業以外において環境保全措置を実施しその効果を加味することも可能である。

既存の環境影響評価書においては、環境庁長官(現、環境省大臣)からの意見として、関係機関への事業者からの働きかけ及び連携により、環境負荷を低減し、大気環境の改善を推進することを確約する評価書に記述することを求められている例もある。

なお、確度実施の確実性の高い対象事業以外ので実施の確実性が高い事業による対策による効果を見直したり見込んだり、また環境影響を総合的に予測・評価できるする場合には、複数の事業による複合的な環境面のメリット又はデメリットが生じることに留意する必要がある。

|

概要 |

環境庁意見で、対象道路事業に対し、計画路線のみではなく、並行路線との一体的な低減対策について言及を求めている |

|

内 容 |

「玉島笠岡道路に係る環境影響評価書」(岡山県)に対する環境庁意見(平成12年3月17日) 「供用時の浮遊粒子状物質について環境基準の超過が予測されることから、計画路線及び並行路線において一体的に沿道大気負荷の低減対策を実施することが重要であり、植栽及び路面清掃等の対策について、関係機関と連携しつつ実施するとともに、技術開発の動向を踏まえつつ、沿道大気負荷の低減に資する新技術の積極的な導入に努めること。」

評価書の補正の内容

|