平成13年度第 2回環境負荷分科会

資料 3

1.2 廃棄物等

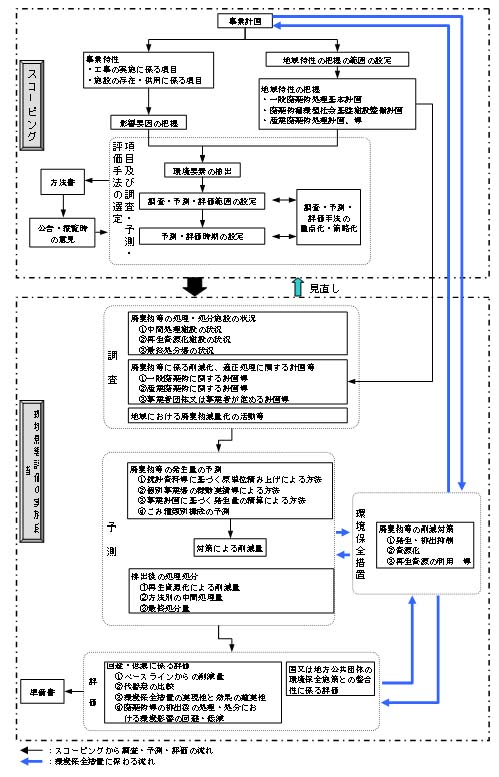

1) 環境保全措置・事後調査計画等の立案と調査・予測・評価などの関係

(1) 事業計画での環境保全への配慮の必要性について

廃棄物等の環境負荷分野における環境保全措置では、その措置自体が事業計画を規定するものが少なくなく、廃棄物等の処理についても供給処理計画の重要な要素として位置づけることができる。ただし、これまでの環境影響評価図書(準備書、評価書等)では、法令等に則り適正に処理するという方針が記載されているにすぎず、廃棄物等についての環境保全の考え方がわからないものが多かった。この状況は、廃棄物等の削減が事業にとって重要な検討事項という認識が低かったためと考えることもできる。

廃棄物等については、事業者から排出された後の処理・処分の過程において種々の環境影響を有しており、法令に則り処理していれば事業者の責任が果たせる状況ではないという現在の現実を各事業者が持つべきである。

環境影響評価段階において立案される各種環境保全措置は、事業計画の修正や変更を必要とする場合が少ないため、当初の事業計画立案段階から環境保全に関する配慮を行うことが事業の円滑な推進にも重要な要件となってくる。

(2) スコーピング段階での環境保全の配慮

廃棄物等の予測に必要な地域環境の状況等の把握は、現地調査によらず既存文献によって行うため、必要情報のほとんどがスコーピング段階で収集・整理が可能である。そのため、スコーピング段階での環境保全措置についての検討が、他の環境要素に比較して行いやすい状況がある。

したがって、スコーピングの段階から環境保全目標(削減目標等)を考慮するとともに保全措置の検討を行い、可能な限り「環境保全の基本的考え方」に記載することが望ましい。

(3) 環境影響評価段階での環境保全措置の立案

[1] 事業計画へのフィードバックの必要性

廃棄物等の環境保全措置としては、前述のように事業計画自体に関わる事項が主な内容となるので、当然その結果は事業計画にフィードバックされる必要性をもっている。

[2] 検討過程の明確化

環境保全措置の内容が事業計画自体の修正・変更をともなうものになる場合、準備書及び評価書の公表段階における事業計画が既に予測・評価及び環境保全措置の検討結果を反映した内容に修正されていることになる。

実施可能な範囲での回避・低減措置に係る評価を行う場合においては、その環境保全措置の実施の難易についての評価が重要な要件となる。実施の可能性とは技術的な面のほかに事業の経済性等他の要素との総合的な判断である。

環境保全措置の内容が決定された過程が明確にならない限り、当該保全措置が実施可能な範囲で最大限の措置であるかどうかは、第三者に理解されないものとなる。したがって、環境保全措置または事業計画の検討過程をできるだけ明らかにして、環境保全措置決定の過程を明確にする必要がある。

[3] 確実性に関する検討

廃棄物等では環境保全措置による環境負荷削減の努力が環境影響の回避・低減に係る評価において不可欠であるが、その対策の実施及び効果の確実性が必ずしも確保されていない場合がある。そのため、環境保全措置の確実性について以下の項目について検討する必要がある。

- 対策の実施者

環境影響評価の実施者と環境保全措置の実施者が相違する場合がある。 - 対策実行の確実性

上記の理由で、実施そのものが担保されているか確認の必要がある。 - 対策の効果の確実性

効果の発揮が確認されていない最先端技術の採用等、技術の内容によっては効果の確実性を確認する必要がある。

(4) 事業実施後(工事中及び供用後)の対応

事業実施後において、事後調査を行い廃棄物等の排出量を把握することに努めるが、環境影響評価での予測結果と事後調査結果に齟齬が生じ、排出量が増加した場合において、廃棄物等に対する新たな対策等による予測結果への排出量削減は、環境負荷分野において早急な対応が難しいことが考えられる。

この場合、時間的には遅くなることが予想される場合であったとしても、新たな長期的計画を立案して環境負荷量削減方策を講じるべきである。

(5) 環境影響評価の検討の流れ(図3-8)

図3-8 環境保全措置・事後調査計画等の立案と調査・予測・評価などの流れ