平成13年度 第1回総合小委員会

資料2

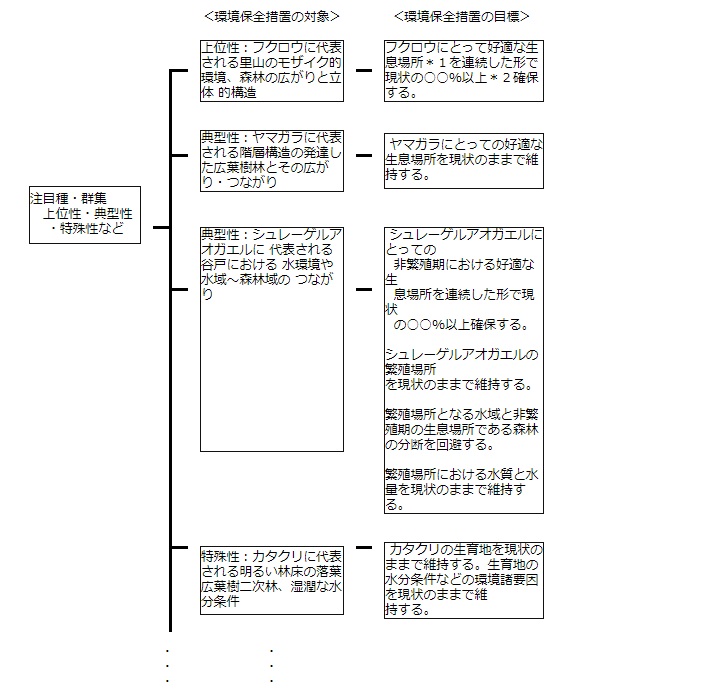

(18)環境保全措置の対象と目標

(18)-1 陸域

ある丘陵地において環境保全措置の対象と目標を検討した例を示す。図●に例示する保全方針(環境保全措置の対象と目標)は地域特性、環境保全の基本的な考え方、フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリなどの注目種・群集に代表される生態系の調査・影響予測の結果などに基づき設定されている。

*1:「好適な生息場所」については「生物の多様性分野の環境影響評価技術(II)」(生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会,2000)を参照。

*2:目標に出てくる数値「○○%」の根拠は、対象種に関する調査や研究事例などから検討する必要がある。事業特性からのみ導き出されるものではない。

図● 保全方針の設定の例

(18)-2 陸水域

ある陸水域において環境保全措置の対象と目標を検討した例を示す。表●は地域特性や、環境保全措置の基本的考え方、注目種・群集や基盤環境と生物群集の関係に関する調査・予測結果を踏まえ、設定されている。

この事例における環境保全の基本的な考え方は「河川下流域における汽水域の生態系および重要な機能の保全」である。この考え方や調査・予測結果を踏まえて事業による影響を受けやすいと推定された注目種や重要な機能を環境保全措置の対象とし、環境保全措置の目標をそれぞれに対して設定した。

表● 環境保全措置の対象と目標

| 環境保全措置の対象 | 環境保全措置の目標 | |

| 基盤環境 | ヨシ帯などの移行帯(アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類に代表される移行帯に依存度が高い生物群集の生息場所)。 | ・水生植物帯(ヨシ帯など)の構成種およ び生育面積の確保。・アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類の種および個体数の維持。 |

| 干潟(トビハゼに代表される干潟生物群集の生息場所)。 | トビハゼの生息個体密度の維持。 | |

| 注目種および群集 | ヤマトシジミに代表される汽水性底生動物群集。 | ヤマトシジミの平均生息密度の維持。 |

| マハゼに代表される汽水性魚介類およびイサザアミに代表される汽水性餌生物の減少。 | 汽水性魚介類の個体数の維持。 | |

| 取水口へ迷入する水生生物。特に遊泳力が弱い幼生や仔魚。 | ・アユ仔稚魚の迷入量の低減。 ・稚魚~成魚の迷入の回避または低減。 |

|

| 生態系の有する重要な機能 | 動物の移動経路(連続性) | ・移行帯の地形、構成材および面積の確保。 ・アユなどの回遊性種の遡上、降下量の維持。 ・流下仔アユの流下時間延長の回避または低減。 |

| 水質浄化機能 | ・干潟面積の確保。 ・ヤマトシジミに代表されるろ過食者の平均生息密度の維持。 |

|

| 生息場所の形成 | 干潟、ワンド、水生植物帯および移行帯などの構成材、面積および生物群集(種構成 ・個体数)の維持。 |

|

| 物質生産機能 | 汽水性魚介類の個体数の維持。 | |

| その他 | オオクチバスおよびブルーギルなどの止水環境を好む捕食者の増加によって影響を受ける生物群集。 | 止水性捕食者の個体数増加の抑制。 |

(18)-3 海域

ある海域において環境保全措置の対象と目標を検討した例を示す。表●は地域特性、環境保全の基本的考え方や注目種・群集及び生態系の機能に関する調査・予測結果を踏まえ設定されている。

この事例における環境保全の基本的考え方は「干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系の保全」であり、この生態系の中で事業による影響を受けやすいと推定された注目種や重要な機能が環境保全措置の対象となり、環境保全措置の目標もそれらに対してのものとなっている。

表● 環境保全措置の対象と目標

| 環境保全措置の対象 | 環境保全措置の目標 |

| アサリ | 埋立(存在)により生息場が一部消失する。アサリは移動能力が乏しいことから、個体群を保全するためには生息場を確保する必要がある。環境保全措置の目標として、アサリの個体群・生息場を現状程度に確保する。 |

| イシガレイ | 埋立(存在)により、イシガレイの生息場(産卵場や育成場など)が一部消失する。環境保全措置の目標として、イシガレイに対する影響の低減および生息場を確保する。 |

| アマモ(場) | 埋立(存在)により、アマモ(場)の生育環境(流速)に影響を及ぼす可能性がある。環境保全措置の目標として、アマモ(場)の生育場を維持する。 |

| 干潟 | 埋立(存在)により干潟が消失することから、消失する干潟の機能(物質循環機能)を確保する。 |