平成13年度 第1回総合小委員会

資料2

(14)-3 海域

(a)アサリ(典型性)

埋立予定地及びその周辺の砂泥質干潟に広く分布しており、移動能力が乏しいことから、干潟の生態系の指標となる。生息の場である干潟が、埋立によりその一部が消失する。以上のことから、移動性が少なく干潟生態系を指標する生物の例として選定した。表●にアサリの特性を整理した例を示す。

(ア)調査・予測手法の検討

[1]想定される影響

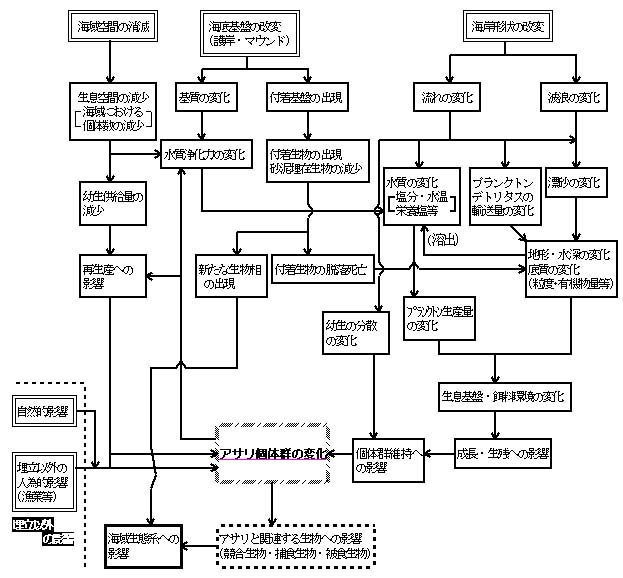

埋立(存在)による注目種(アサリ)に及ぼす影響フローを図●に示す。

[2]調査・予測の流れ

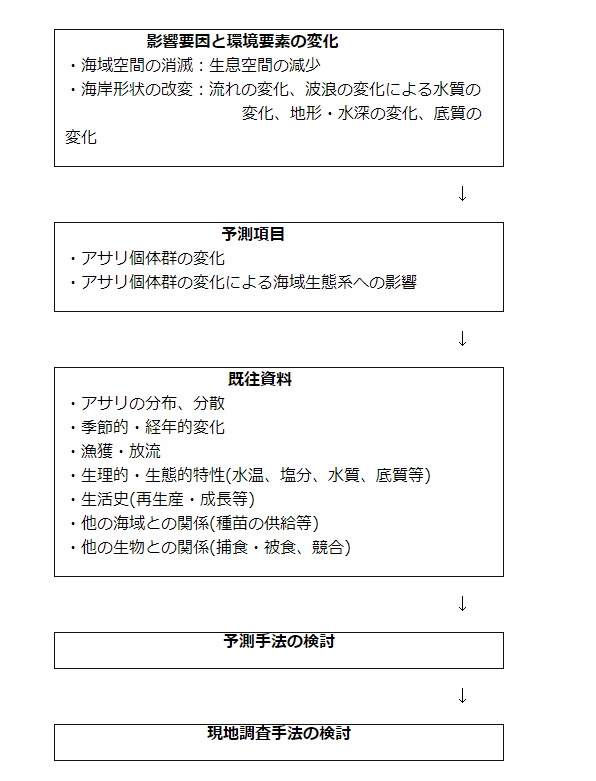

調査・予測手法を検討するフローを3.に示す。

調査・予測手法の検討にあたっては、まず埋立(存在)による影響要因がアサリにどのような影響を及ぼすかを検討した。==で作成した影響フローより、移動性が少ない生物であるアサリの生息に影響を与える要因としては海域空間の消滅と海岸形状の改変があげられる。海域空間の消滅は干潟を生息場としているアサリの生息空間の減少を引き起こす。また、海岸形状の改変により流れの変化や波浪の変化が起こり、それに伴いアサリの生息環境である水質の変化、地形・水深の変化、底質の変化が引き起こされると考えられる。その結果アサリの個体群の変化、さらにアサリの個体群の変化による海域生態系への影響が生じると考えられる。予測項目としてはこれらの要因によるアサリ個体群の変化及びアサリ個体群の変化による海域生態系への影響があげられる。

予測項目を基に、アサリの生息分布や生活史等を既往資料により調査し、調査・予測の実施可能性を考慮した上で予測手法を検討し、この予測を行うために必要となる現地調査手法を検討した。

[3]調査手法

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表●に示す。

[4]予測手法

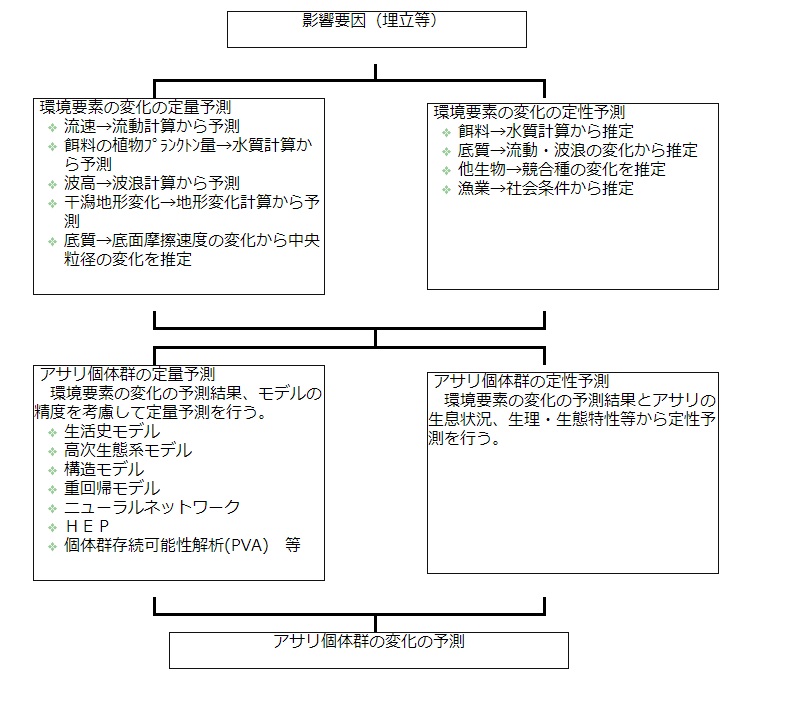

埋立(存在)によるアサリの影響予測手法の検討内容を図●に示す。

ここでは、埋立(存在)による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を検討した。

(イ)調査結果の概要

調査結果の概要を表●に示す。

(ウ)予測結果の概要

予測結果については下記に示す項目について検討する。この予測項目は、埋立(存在)による影響要因である海域空間の消滅、海岸形状の改変によってもたらされる影響である。

・アサリの個体群の変化

・アサリの個体群の変化による海域生態系への影響

埋立(存在)により想定されるアサリの個体群の変化の主な要因は、生息場の消失と生息環境の変化である。

埋立(存在)による生息場の消失によって、移動性がほとんどないアサリの生息に及ぼす影響は大きいと考えられることから、消失区域のアサリの個体数が埋立予定地及びその周辺の干潟に生息している総個体数と比較してどのくらいの個体数(割合)を占めるかに焦点を絞り、アサリの個体群の変化として定量的に予測した。

次に、埋立(存在)により、アサリが生息している干潟域の流況、水質及び底質等が変化する可能性がある。アサリの生息環境が変化する場合、生息しているアサリに対する影響は大きいと考えられることから、アサリの生息環境である流況、水質及び底質の変化が現状と比較してどのくらいの変化があるか、また、その変化はアサリの生理的・生態的特性を勘案してアサリの生息にどの程度影響を及ぼすかに焦点を絞り、アサリの個体群の変化として定性的に予測した。

アサリの個体群の変化による海域生態系への影響は上記で示したアサリの個体群の変化の予測結果を基に、アサリの個体数の変化が海域生態系の食物連鎖の中でどのような影響を及ぼすかに焦点を絞り、海域生態系への影響として定性的に予測した。

アサリの予測結果の概要を4.2.に示す。

表● 注目種の特性の整理例(アサリ)

生物種(群集)名 |

アサリ(Ruditapes philippinarum) |

|

全国的な分布 |

|

|

一般的な成長と回遊・移動 |

|

|

当該海域における分布(推定含む) |

|

|

生理的特徴 |

生息水温・好適水温 |

|

生息塩分・好適塩分 |

|

|

その他の生理的特性 |

|

|

生態的特性 |

産卵時期 |

|

産卵場所 |

|

|

生息場所 |

|

|

餌料 |

|

|

希少性 |

|

|

社会的重要性 |

|

|

| 参考資料 | (出典を記載) |

|

|

埋立(存在)による影響 |

注:それぞれの項目は複雑に関連していると思われるが、ここでは主要な流れと思われるものだけを矢印で示した。

図● 埋立(存在)が注目種(アサリ)に及ぼす影響フロー

図● アサリに関する調査・予測手法検討のためのフロー

表● アサリの影響予測手法の検討内容

|

影響要因 |

想定される影響と予測手法 |

|

海域空間の消滅 |

○想定される影響 |

|

海岸形状の改変 |

○想定される影響 |

|

海底基盤の改変 |

・コンクリート構造物が出現するが、アサリの生息場と関係ないこ |

表● アサリに関する調査項目とその理由

|

調査項目 |

調査項目の設定根拠と調査内容 |

|

アサリの分布状況 |

○調査項目の設定根拠 |

|

生息環境 |

○調査項目の設定根拠 |

|

漁獲・放流、漁獲量 の実態 |

○調査項目の設定根拠 |

【参考】

アサリ個体群への影響予測は海域空間の消滅や地形変化、水質・底質等の生息環境の変化の状況に応じて定性的に予測することが一般的である。

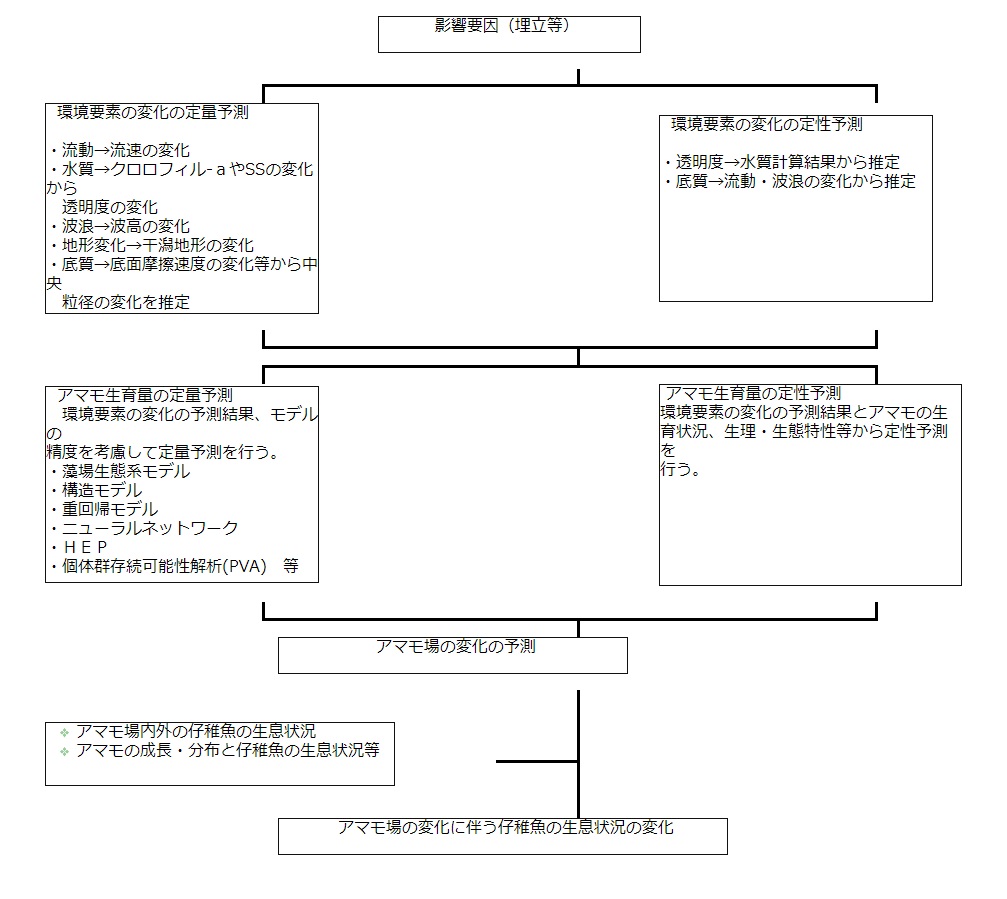

ここでは、参考として、現在、検討が進められている藻場生態系モデル、構造モデル、生活史モデル、高次生態系モデル、統計モデル(重回帰モデル、ニューラルネットワーク等)から、定量予測を行う流れについてもあわせて整理した結果を図●に示す。

将来的にはモデルによる定量予測もひとつの手段として一般的になると考えられるが、モデルによる予測実施の際にはモニタリングによる検証が必要となる。

図● アサリ個体群の変化予測の流れ

表● アサリの調査結果の概要

|

項 目 |

調 査 結 果 |

|

アサリ |

◎アサリの分布状況 |

図● アサリの分布状況(四季平均)

表● アサリの予測結果の概要

| 項 目 | 予 測 結 果 |

|

アサリ |

◎アサリの個体群の変化 |

|

○影響要因 |

|

|

◎アサリの個体群の変化による海域生態系への影響 |

(b)アマモ(典型性)

埋立(存在)により、アマモ場の一部に影響が及ぶと想定される。アマモは埋立予定地及びその周辺に広く分布しており、沿岸砂泥底域を特徴付けるアマモ場の主要な構成要素である。多くの稚魚の索餌場・育成場としての「場」としての機能や水質の浄化としての物質循環機能等も有している。以上のことから、地域の生態系を特徴づけると同時に「場」としての機能(仔稚魚の育成場等)を持つ注目種として、典型性の観点から選定した。注目種の特性を整理した例を参考として示す(表●)。

(ア)調査・予測手法の検討

[1]想定される影響

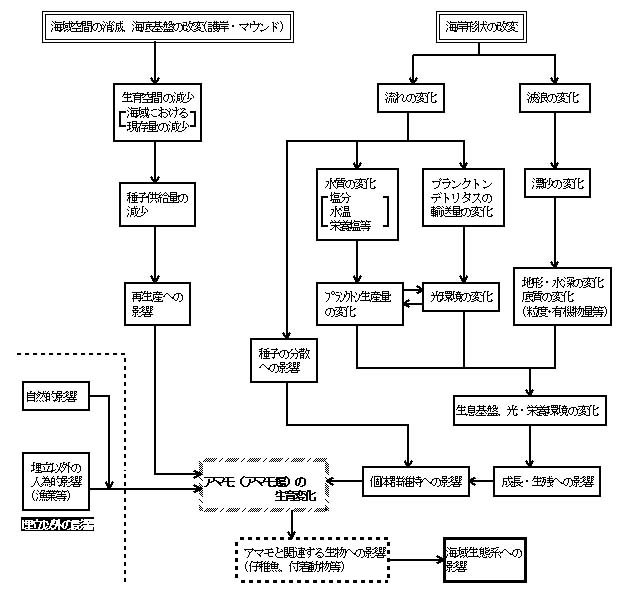

埋立(存在)によるアマモ(アマモ場)に及ぼす影響フローを図●に示す。

影響フローより、移動性がほとんどない生物であるアマモの生育に影響を与える要因としては海域空間の消滅と海岸形状の改変があげられる。海域空間の消滅はアマモの生育空間の減少を引き起こすと考えられる。また、海岸形状の改変により流れの変化や波浪の変化が起こり、アマモの生育環境である水質の変化、地形・水深の変化、底質の変化が引き起こされると考えられる。その結果アマモ(アマモ場)の生育変化、さらにアマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響が生じると考えられる。

[2]調査・予測の流れ

当該海域においては、注目種であり、また、「場」としての機能(仔稚魚の索餌場・育成場としての機能)を有するアマモ(アマモ場)に関する調査・予測手法を検討するフローを図●に示す。

調査・予測手法の検討にあたっては、埋立(存在)による影響要因がアマモ(アマモ場)にどのような影響を及ぼすかを検討した。予測項目としては、想定される影響で示した要因によるアマモ(アマモ場)の生育変化、アマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響が考えられる。

予測項目を基に、アマモ場の生育分布や生活史等を既往資料により調査し、調査・予測の実施可能性を考慮した上で予測手法を検討し、この予測を行うために必要となる現地調査手法を検討した。

なお、アマモ場の「場」としての機能に関して重要な調査項目はアマモ場の規模や季節変化及びアマモ場で生活する仔稚魚のアマモ場に対する依存度であると考えられる。それらの関係が調査を実施することによりある程度判明すれば、埋立によってアマモ場が消失・減少した場合の仔稚魚への影響を定性的に推測することができる。また、文献、ヒアリング等により、対象仔稚魚の生活様式が判明すれば幼魚、成魚の生息状況についても定性的類推が可能であると考えられる。

仔稚魚のアマモ場への依存度を測定する手法としては特に定まったものはないが、アマモ場に生息する仔稚魚とアマモ場のないところに生息する仔稚魚の種類や密度、あるいは仔稚魚の消化管内容物とアマモ場に存在する餌料生物との関係等から、ある程度推測することができる。考えられるアマモ場の仔稚魚育成場としての機能イメージを図●に示す。

[3]調査手法

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表●に示す。

[4]予測手法

埋立(存在)によるアマモ(アマモ場)の影響予測手法の検討内容を表●に示す。

ここでは、埋立(存在)による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を検討した。

なお、アマモ場の変化に伴う仔稚魚の生息状況への影響を推定する方法に対しては、一定規模のアマモ場が将来的に確保される場合にはアマモ場の残存面積をもとにした比例配分の様な考え方が可能と推察される。ただし、小面積のアマモ場しか残存しない場合には、仔稚魚の育成場としての機能が著しく損なわれることがある等、必ずしも比例配分ができるとは限らないため、事例等と照らして十分な検討を行う。

(イ)調査結果の概要

アマモ(アマモ場)の調査結果の概要を表●に示す。

(ウ)予測結果の概要

予測結果については、下記に示す項目について検討することとなる。この予測項目は、埋立(存在)による影響要因である海域空間の消滅、海岸形状の改変によってもたらされる影響である。

|

・アマモ(アマモ場)の生育変化 |

埋立によって想定されるアマモ(アマモ場)への影響としては、生育場の一部消失と変化があげられる。

埋立(存在)により、アマモ(アマモ場)の生育環境が変化し、生育場が一部消失または影響を受けた場合、移動性がほとんどないアマモ(アマモ場)の生育に対する影響は大きいと考えられる。アマモ(アマモ場)の生育環境である流況、水質及び底質の変化が、現状と比較してどのくらいの変化があるか、また、その変化はアマモ(アマモ場)の生理的・生態的特性を勘案してアマモ(アマモ場)の生育にどの程度影響を及ぼすかに焦点を絞り、アマモ(アマモ場)の生育変化として定性的に予測した。

予測項目であるアマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響において、埋立(存在)による影響要因から想定される影響は、埋立(存在)によるアマモ(アマモ場)の生育の変化がある場合、アマモ場を育成の場として依存している生物(仔稚魚等)に影響が及ぶ可能性があることである。上記で予測されたアマモ(アマモ場)の生育変化の予測結果を基に、アマモ(アマモ場)の生育変化がある場合、そこを生息場としている生物(仔稚魚等)にどのような影響を及ぼすかに焦点を絞り、生物(仔稚魚等)の生息環境の変化として定性的に予測した。

アマモ(アマモ場)の予測結果の概要を表●に示す。

表● 注目種の特性の整理例(アマモ)

|

生物種(群集)名 |

アマモ (Zostera marina) | |

|

全国的な分布 |

・北海道から南九州の浅海砂泥域に広く分布する。 |

|

|

一般的な成長 |

・長さは1~2mmに達する。葉体は葉状部(葉身 |

|

| 当該海域における分布(推定含む) |

・当該海域におけるアマモは干潟前面の水深0~3 |

|

|

生理的特性 |

生育水深 | ・瀬戸内海の一部を除き、干出しない浅海域に生育する。 |

|

水中光量 |

・分布下限域の年平均水中光量子量は約3E/m2/日、 |

|

|

生育水温 |

・8月の平均水温28℃以下が望ましい。生育場所 |

|

|

透明度 |

・優良なアマモ場がある場所の透明度は、年平均 |

|

|

塩分 |

・河口域にも生育し、塩分の大きな変化にも耐える |

|

|

その他の生理的特性 |

・生育地の流速は、山口県柳井湾で0~13cm、岡 |

|

|

生態的特性 |

分布域の底質 |

・砂泥質の海底に分布するため、波浪や潮流によっ |

|

藻場の形成 |

・アマモ群落はアマモ場といわれる藻場を形成す |

|

| 希少性 |

・全国的に分布しており希少な種ではない。 |

|

| 参考資料 |

(出典を記載) |

|

| 埋立(存在)による影響 |

注:それぞれの項目は複雑に関連していると思われるが、ここでは主要な流れと思われるものだけを矢印で示した。

図● 埋立(存在)がアマモ(アマモ場)に及ぼす影響フロー

|

|||

|

│ |

|||

|

|||

|

│ |

|||

|

|||

|

│ |

|||

|

|||

|

│ |

|||

|

図● アマモ(アマモ場)に関する調査・予測手法検討のためのフロー

図● 仔稚魚の育成場としてのアマモ場の機能のイメージ

表● アマモ(アマモ場)の影響予測手法の検討内容

|

影響要因 |

想定される影響と予測手法 |

|

海域空間の消滅 |

○想定される影響 |

| 海岸形状の改変 |

○想定される影響 |

|

海底基盤の改変 |

・コンクリート構造物が出現するが、アマモの生育場と関係ないこ |

表● アマモ(アマモ場)に関する調査項目とその理由

| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 |

|

アマモの分布状況 |

○調査項目の設定根拠 |

|

生育環境 |

○調査項目の設定根拠 |

|

仔稚魚の出現状況 |

○調査項目の設定根拠 |

【参考】

前述のように、アマモの生育量への影響予測は海域空間の消滅や地形変化、流動、水質、底質等の生育環境の変化の状況に応じて定性的に予測することが一般的である。

ここでは、参考として、定量予測の流れについてもあわせて整理した結果を図●に示す。

将来的にはモデルによる定量予測もひとつの手段として一般的になると考えられるが、モデルによる予測実施の際にはモニタリングによる検証が必要となる。

図● アマモ場の変化予測の流れ

表● アマモ(アマモ場)の調査結果の概要

| 項 目 |

調 査 結 果 |

|

アマモ |

◎アマモの分布状況 |

図● アマモ場の分布状況

表● アマモ(アマモ場)の予測結果の概要

| 項 目 | 予 測 結 果 |

|

アマモ |

◎アマモ(アマモ場)の生育変化 |

|

◎アマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響 |

図● 流況の予測結果から導いた生育変化が考えられるアマモ場