平成13年度 第1回総合小委員会

資料2

(12)生態系の機能に及ぼす影響に関する調査

(12)-1 海域

ある海域において、干潟が持つ水質浄化機能に関する調査・予測を行った例を以下に示す。

干潟や浅海域での浄化機能の評価手法については様々な手法が研究されているが、現状では十分に確立された手法はみられない。脱窒速度や二枚貝の懸濁態有機物の濾過量等の物質循環の過程で浄化を表現するもの、また、底生生物に固定される有機物量をCOD除去量として表現するもの、水質の水平分布の時間変化から簡易なボックスモデルを仮定して干潟域で消失する物質(元素)量を浄化量とするもの、さらに、干潟域の生態系をモデルで表現して得られた物質循環量から浄化量を評価するもの等がある。この例では、三番瀬等で適用されている生態系モデルを用いて、既往資料・現地調査から現状の浄化機能を把握し、調査、予測を検討している。

(a)調査・予測手法の検討

(ア)想定される影響

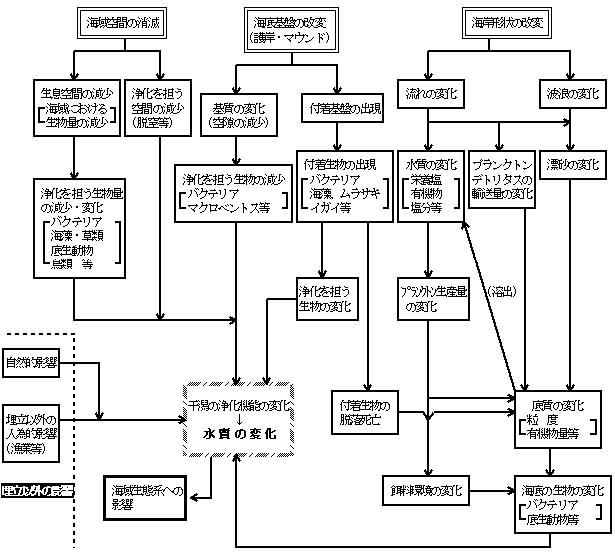

調査・予測手法の検討にあたってはまず埋立(存在)による影響要因が干潟の物質循環機能(水質の浄化)にどのような影響を及ぼすかを検討した。図●で作成した影響フローより、干潟の物質循環機能(水質の浄化)に影響を与える要因としては海域空間の消滅、海岸形状の改変、海底基盤の改変があげられる。海域空間の消滅は、生物の生息空間の減少に伴う浄化を担う生物量の減少・変化、浄化を担う空間の減少を引き起こすと考えられる。また、海岸形状の改変により流れの変化や波浪の変化が起こり、それに伴う水質の変化や底質の変化による海底の生物の変化が引き起こされると考えられる。さらに、海底基盤の改変により基質の変化が起こり、それに伴い浄化を担う生物の減少が引き起こされると考えられる。その結果、これらの要因は干潟の物質循環に重要な役割を果たす干潟生物へも影響を及ぼすことが考えられる。

(イ)調査・予測の流れ

埋立前の現状の浄化機能を算出することはできても、埋立後の残存干潟の浄化機能を定量的に算出することはかなり難しい。そこで、予測項目としては干潟の消失によって直接失われる浄化量の変化と、可能な範囲で埋立近傍の環境の変化に伴う残存干潟の浄化量の変化が考えられる。

予測項目を基に、流動、水質、底質の状況、干潟生物の分布や季節変化を既存資料から調査するとともに、適用性のある生態系モデルおよびモデルの各種パラメータ等を既往資料により調査する。そして予測手法を検討し、浄化機能を定量化するための生態系モデルの選定を行い、必要となる現地調査手法を検討している。

(ウ)調査手法

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表●に示す。

(エ)予測手法

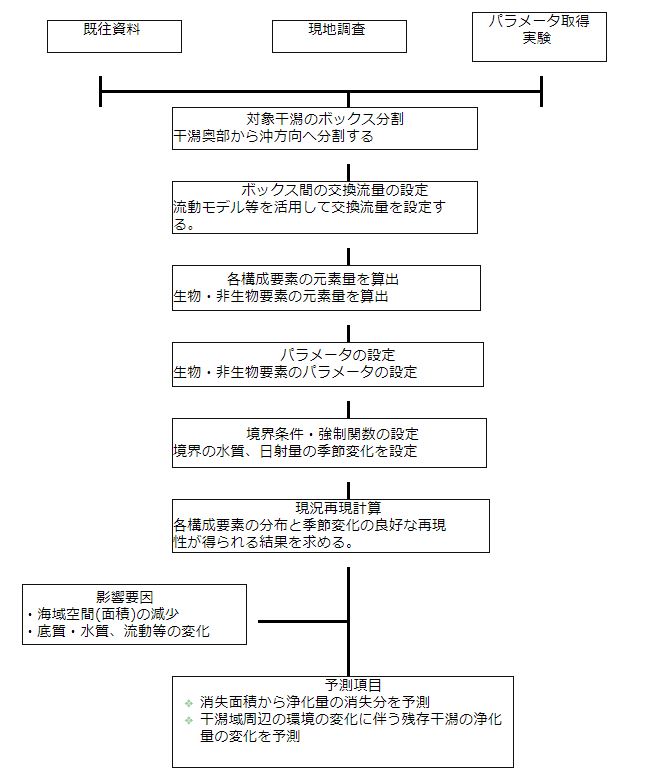

埋立(存在)による干潟の物質循環機能(水質の浄化)の予測の流れを図●に示す。

現状の干潟域の浄化量の把握を行い、続いて現状で得られた浄化量から消失する干潟域の浄化量を予測する手順となる。

現状の干潟域の浄化量の把握は、既往資料、現地調査、パラメータ取得実験結果を用いて対象干潟のボックス分割を行い、ボックス間の交換流量の設定、生物等の構成要素の分布、パラメータ及び境界条件、強制関数の設定を行い、季節変動が精度良く再現できる生態系モデルを構築する。得られた計算結果を基に、1年間通した時の、またある特定の季節の物質循環量を算出することで、その期間の現状での干潟域の概略の浄化量を把握することができる。

埋立(存在)に伴う海域空間(面積)の消滅による浄化機能への影響は同じモデルを用いた予測が難しいため現状で得られた浄化量の分布と消失海域の面積とから直接的に消失する浄化量を把握する。また、残存干潟の浄化機能への影響も考えられるが、そこでの生物・非生物環境の変化を定量的に予測すること自体が難しいためこれらの変化傾向から浄化機能への影響を定性的に予測する。

(b)調査結果・予測結果

予測結果は下記に示す予測項目について検討する。この予測項目は埋立(存在)による影響要因である海域空間の消滅、残存干潟の環境要素の変化によってもたらされる影響である。

|

埋立(存在)により想定される干潟の浄化量の変化に対する影響は干潟の消失に伴う浄化量の消失と残存干潟の環境要素の変化による干潟の浄化量の変化による。

埋立(存在)によって消失する干潟での浄化量の消失分は、生態系モデルで得られた各ボックス毎の浄化量に埋立面積を乗じることで得られる。また、埋立予定干潟周辺で残存する干潟は水質、底質、生物等の環境要素の変化が考えられる場合もあり、この場合には浄化量にも影響することが考えられる。しかし、現状の技術レベルでは水質の予測は定量的に行うことができても、底質と生物の予測を定量的に行うことは難しく、したがって、残存干潟の浄化量の変化を定量的に予測することはかなり難しいと思われる。このような場合には、類似した近傍の干潟の浄化機能を参考にしたり、底質の変化が小さいと想定される場合には二枚貝等の生物量の増減と対応させる等の何らかの方向性を示すことも必要である。

干潟の物質循環機能(水質の浄化)の予測結果の概要を表●に示す。

埋立(存在)による影響

注:それぞれの項目は複雑に関連していると思われるが、ここでは主要な流れと思われるものだけを矢印で示した。

図● 埋立(存在)が干潟の物質循環機能(水質の浄化)に及ぼす影響フロー

図● 干潟の物質循環機能(水質の浄化)の予測の流れ

表●(1) 干潟の物質循環機能(水質の浄化)に関する調査項目とその理由

| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 |

|

干潟生物の分布

|

○調査項目の設定根拠

○調査地点

○調査時期

○調査方法

|

| 干潟域周辺の 環境要素

|

○調査項目の設定根拠

○調査地点

○調査時期

○調査方法

|

鳥類、漁獲量

|

○調査項目の設定根拠

○調査地点

○調査時期

○調査方法

|

表●(2) 干潟の物質循環機能(水質の浄化)に関する調査項目とその理由

| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 |

| パラメータ 取得実験

|

○調査項目の設定根拠

○調査時期

○調査方法

|

表● 干潟の物質循環機能(水質の浄化)の予測結果の概要

| 項 目 | 予 測 結 果 |

|

干潟の物質 |

◎対象干潟の生態系モデルの構築 ○対象干潟のボックス分割

○ボックス間交換流量の設定

○境界条件・強制関数の設定

○モデルの検証

|

|

◎対象干潟の浄化量の算出

|

|

|

◎干潟の消失による浄化量の消失分を予測 ○影響要因

○想定される影響

○予測内容

○予測結果

|

|

|

◎残存干潟の生物・底質等の変化による残存干潟の浄化量の変化の定性予測

|