平成13年度 第1回総合小委員会

資料2

2スコーピング段階での検討と方法書の作成

(1)スコーピングとは

1)スコーピングの考え方

(a)目的

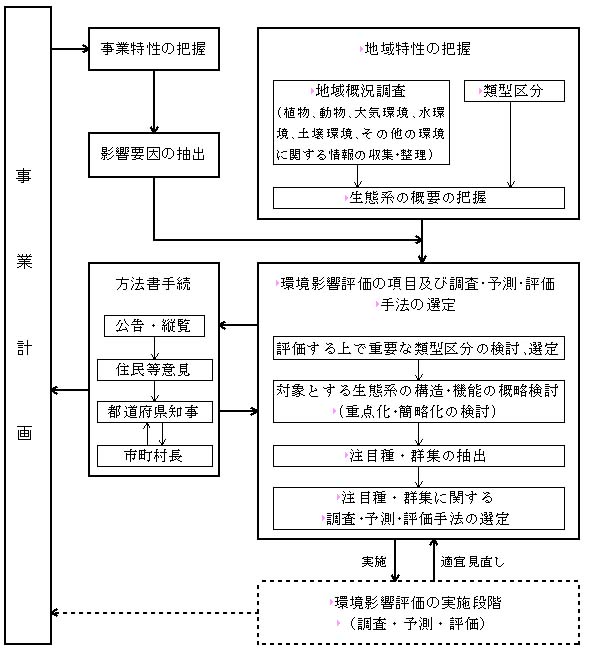

スコーピングとは、事業者が、事業計画の概要、事前に把握した地域の特性及びそれらを踏まえて検討した今後行うべき環境影響評価の実施計画(項目及び手法)について記載した「方法書」を作成し、これを公告・縦覧して地方公共団体や環境保全の見地からの意見を有する者(以下「住民等」)の意見を聴き、適切な環境影響評価の項目及び手法の選定を行うとともに、早い段階からの環境配慮の検討などに生かすプロセスである(図●参照)。

このプロセス導入の目的は、第一に環境影響評価の実施方法について多くの者の意見を聴くことによりメリハリの効いた適切な環境影響評価を実施すること、第二に環境影響評価への住民等の参加をできるだけ早め、早い段階からの環境配慮の検討などに生かすことである。つまり、マニュアルにとらわれた定型的・非効率な環境影響評価が行われることが多かった従来の環境影響評価を改め、個別の事案ごとの事業特性・地域特性に応じて適切な環境影響評価を創意工夫することがポイントである。また、従来の多くの場合、事業計画の内容がほぼ固まった段階で意見を聴く手続(準備書手続)が実施されていたため、環境影響評価の結果を計画の修正に反映させることが難しく、環境影響評価の実効性を失わせていた。この点を改め、事業計画の柔軟性がある早期の段階から環境影響評価への住民等の参加を可能とし、環境配慮の検討を事業計画に反映させていくためにも、スコーピングは重要である。

図● スコーピングの流れ

(b)方法書手続の時期

住民等の参加を早めるためには、方法書手続をできる限り早期に行う必要があり、実施時期が遅れると事業計画の柔軟性が減少する。一方、事業特性・地域特性に応じたメリハリの効いた適切な環境影響評価の実施計画を立案するためには、事業計画の熟度が上がって、その影響がある程度想定されることが望ましい。また、地域特性についても、ある程度の事前調査を行って、それらのデータに基づいて方法書を作成することが必要になるために、あまり早い段階の方法書手続は難しい。

そこで環境影響評価法では、事業ごとの固有の事情を踏まえて方法書手続の時期と方法書の内容を決定できるよう事業者に幅広い裁量を与えている。公告・縦覧された方法書の記載内容は準備書の決定事項になるのではなく、方法書手続で得られた意見や環境影響評価段階の調査・予測の実施によって入手したデータも踏まえて、準備書での柔軟な修正が可能なものとなっている。

(c)スコーピングのメリット

事業者が地方公共団体や住民等の意見を聴くために作成するのが方法書である。地方公共団体や住民等は、この方法書によって事業者が実施しようとしている環境影響評価の項目、範囲、手法などに関して、調査・予測対象に漏れがないか、手法が適切かどうか確認し、より適切な項目・手法の選定がなされるよう意見を提出することができる。その結果、事業者は新たに有用な情報を得ることが可能となり、提出された意見を集約・検討することによって、適切な環境影響評価の実施に向けて早い段階で事業計画や環境影響評価の実施計画の方向修正ができ、事前に大幅な手戻り要因となる問題点を回避することができる。

従来の環境影響評価では、住民意見を聴く機会は準備書手続に限られていたために、その段階で調査や予測の手法について多くの意見が出されることは手戻り要因となり、事業者にとっては望ましくないと考えられてきた。しかし、方法書手続の段階でできる限り多くの者から、調査や予測の手法に関する多くの具体的な意見を引き出すことは、環境影響評価を円滑に進め、環境に配慮されたより良い事業計画を作るために有効である。

なお、準備書段階で生じる手戻りのリスクや地元住民等しか持ち得ない有用な情報収集が可能なことなども勘案すると、時間、コスト、労力などの面で、従来の環境影響評価より効率的に行うことができると考えられる。

(d)方法書作成にあたって

事業者は地方公共団体や住民等から有用な意見を引き出し、より良い事業計画と環境影響評価の実施計画を立案するため、事業ごとの事情に応じ可能な範囲でより早い段階で、わかりやすくポイントを絞り、意見を引き出しやすい方法書を作成することが重要である。

方法書の作成にあたっては、ある程度の推測があっても具体的でわかりやすくすることにより、具体的で有用な意見を引き出すことが可能となる。この推測の内容は、環境影響評価段階で確認しながら必要に応じ環境影響評価の項目・手法を見直すなど柔軟に対応していくことが大切である。

また、わかりやすい方法書の条件のひとつとして、方法書を読む者が事業を理解するために、事業計画の具体的内容やそこに至るまでの経緯、環境保全に関する事業者の考え方、可能であれば、それを具体化するための措置や選択可能な幅を示すことが望まれる。

2)スコーピングの留意点

(a)スコーピング段階における調査

スコーピングの段階で地域特性を把握するために行われる地域概況調査においては、調査・予測・評価の計画立案のために必要な情報を得ることが目的となり、情報収集の手段としては、既存文献調査を中心に専門家等へのヒアリング、現地概略踏査を加えて、得られた情報を整理することになる。

(b)各選定項目の関連性に着目した調査の実施

自然環境に関わる環境要素の項目である「地形・地質」「土壌」「植物」「動物」「生態系」等は緊密な関連があり、それらを一体的に実施することで、効率の良いメリハリの効いた環境影響評価をおこなうことが可能である。また、事業特性や地域特性によっては、水質、地下水などの水環境、気象などの大気環境、自然との触れ合いについても同様の関連が認められる。スコーピング段階の調査においても、これらの関連性に留意して実施する必要がある。

(c)重点化・簡略化

事業者は、主務大臣が事業種ごとに一般的な事業を前提に設定した標準的な調査・予測・評価の項目・手法(標準項目・標準手法)を出発点として、事業特性、地域特性等を考慮して、調査・予測・評価の重点化、簡略化を行い、メリハリが効いたポイントのわかりやすい環境影響評価を設計することが必要である。

重点化には、調査・予測・評価の項目の拡充に加え、特に重要な環境影響項目については標準手法に比較し更に充実した調査・予測・評価を実施することが含まれる。例えば、汚染物質の滞留しやすい地形条件のところで大きな環境負荷をもつ事業が立地する計画の場合や、保全上重要な動植物に重大な影響が及ぶ可能性がある場合などには、関係する項目についてより詳細な手法により調査・予測・評価の重点化を行う必要がある。

一方、簡略化とは、調査・予測・評価の項目を一部省略することや調査・予測・評価の手法を簡易な方法にすることである。環境影響評価の実施において、事業特性、地域特性から考えて重要な項目に費用や時間を十分かけるとともに、環境影響評価のポイントを一般に理解しやすくするためには、重要性の小さい項目については簡略にまとめ、メリハリをつけることが重要である。

なお、標準項目・手法とは、一般的な事業を前提として項目・手法の選定の際に参考とするために設定されたものであり、実際には、重点化・簡略化を行うことが重要である。

○重点化を行う場合

・一般的な事業内容ではない等、事業特性により標準項目以外の項目に係る環境 影響が懸念される場合

・環境影響を受けやすい地域または対象が存在する場合

・環境の保全の観点から法令等により指定された地域または対象が存在する場合

・既に環境が著しく悪化し、またはそのおそれが高い地域が存在する場合など

○簡略化を行う場合

・環境影響がないか、または影響の程度が小さいことが明らかな場合

・影響を受ける地域または対象が相当期間存在しないことが明らかな場合

・類似の事例により影響の程度が明らかな場合

など

(2)方法書における検討内容

1)事業特性の把握と影響要因の抽出

事業特性の把握は、環境影響評価の項目、調査・予測・評価手法を選定するために必要な情報を得ることを目的として行う。把握すべき事業特性に係る情報は事業種ごとに各主務省令において定められている。一般的には、

[1]対象事業の種類

[2]対象事業の位置(対象事業実施区域、施工区域、敷地境界など)

[3]対象事業の規模

[4]事業計画の概要及び諸元

[5]供用時の運用計画の概要

[6]工事実施計画の概要(工法、期間、工程計画、仮設工作物の計画などの工事の実施計画の概要)

[7]その他の対象事業に関する事項(特に環境影響が生じるおそれのある事項)

などである。

これらの情報は方法書に事業の内容等として記載されるものである。対象事業の内容、計画等が明確ではない段階で方法書を作成する場合は、ある程度不明確であっても実施される可能性が高いものは、その旨を明らかにした上である程度幅を持たせて記載するなど、方法書を読む者が事業内容を具体的にイメージしやすいように工夫することが必要である。これらの情報は事業計画の熟度を高めていく過程に応じて準備書の手続までに具体化し、環境影響評価の項目、調査・予測・評価手法の選定の内容に反映させていく必要がある。

さらに、事業計画の熟度に応じて事業による影響を把握し、整理を行う。事業ごとの技術指針においては標準的な影響要因が示されているが、これを参考にしつつも、生態系やそれぞれを構成する環境要素に対する影響を捉えるためには、幅広い視点で抽出することが必要である。

ここでは、従来のマトリックスの作成だけでなく、影響フロー図の作成による検討が有効である。影響フロー図では、ネットワーク的関係を持っている影響要因と環境要素、生物との位置関係などをわかりやすく示すことができ、マトリックスでは表現しにくい影響の伝播経路を示すこともできる。なお、作業においては、影響フロー図とマトリックスの両方を作成し、漏れがないようにすることが好ましい。

なお、影響の把握にあたっては、周辺の環境影響要因との複合や過去からの環境変化による影響を考慮する必要がある。生態系の環境影響評価では、現況(現在の環境と生態系の状態)を知り、影響要因との関係から予測・評価を行うこととなる。ここで問題となるのが、どのような状態を現況とするかである。例えば、わが国の沿岸にはほとんどくまなく人為的影響が及んでおり、当該事業による環境影響との複合的影響が発生することも考えられる。また、過去からの開発等により、自然環境が既に大きく変化している場合もある。このような場合、周辺の環境影響要因との複合や過去からの環境変化とその影響要因にも配慮して環境影響評価の実施段階の調査を行い、当該事業にかかわらない将来の環境の変化なども予想しながら予測・評価にあたる必要があるためである。

参照項目 |

第II部(2) 事業による影響の把握 (分野別特性及び留意点) |

2)生態系の地域的な特性の把握

地域特性の把握は、対象項目ごとに対象地域の特性や位置づけを明らかにし、環境影響評価の項目、調査・予測・評価手法を選定するために必要な情報を得ることを目的として行う。地域特性の把握は以下に示す地域概況調査、その結果を踏まえた自然的状況及び社会的状況の整理によって行う。

(a)地域概況調査(既存資料調査、ヒアリング調査、概略踏査)

地域概況調査は、事業特性や地域の環境特性を把握して、適切な環境影響評価のための調査項目、調査手法、予測手法を検討するために極めて重要な基礎調査である。単純に地域に関連する情報収集・整理を行うのではなく、事業影響の検討結果とも並行して検討し、必要に応じて調査をフィードバックさせつつ進行させなくてはならない。また、情報収集を行う過程において、対象範囲や対象期間などについても柔軟に変更、追加することが必要である。

主な調査項目は、地形・地質の分布、気象条件、水質・底質の現況、生物の分布状況、主要な生物の生理・生態特性、注目すべき環境、生態系の特徴などである。当該地域周辺で進められている他の事業や過去に行われた大規模な事業などの影響により、環境や生態系に大きな変化が生じた場合は、当該事業の影響を評価する上で重要な参考となるので、それらの情報についても極力収集することが望ましい。

調査は次で解説するように、生態系に関する既存資料の収集・整理、有識者や現地の情報に詳しい人などへのヒアリング及び概略踏査によって行う。「生態系」項目の調査では「地形・地質」「植物」「動物」を中心に「大気環境」「水環境」「土壌環境・その他の環境」など他の項目と連携し、生態系に関連した情報を総合的に捉える必要がある。

(ア)既存資料調査

既存資料(文献、地形図、地質図、植生図、空中写真など)の収集・整理により行う。既存資料の収集にあたっては、行政関係の資料だけでなく、学術論文や民間団体による資料なども収集することが必要である。

生物に関する情報は、対象地域自体を対象とした詳細な資料がある場合はほとんどないため、都道府県や市町村単位の文献などを中心に調査することとなる。それらの文献から対象地域を含む広域の環境や分布状況などを把握し、当該対象地域にみられる可能性のある生物種を類推していくことが必要になる。

(イ)専門家等へのヒアリング

ヒアリングは、既存資料調査の補完を行うとともに、現地の事情に詳しいものでなければ得られにくい情報(生物種の分布、季節的動向など)の収集を目的として行う。地域の研究者などから、注目すべき環境や注目種・群集についての意見を聴くことも必要である。

(ウ)概略踏査

概略踏査は、注目種・群集、主要な基盤環境の捉え方などを念頭に置き、生態系の調査・予測・評価手法を考える上でどのような種・群集、環境が重要となるのかを把握する。

概略踏査では、生態系を意識して、対象地域の地形・地質、生物などの概要について、現地で実際に確認することが重点となる。既存の植生図や地形図などを参考とし、後述する類型区分ごとにどのような環境、植物相及び動物相がみられるのかを概略把握する。また、必要に応じ既存資料調査やヒアリングで得られた情報を現地で実際に確認する。

参照項目 |

第II部(3) 地域概況調査 (分野別特性及び留意点) |

(b)地域特性の把握

(ア)全国的な位置づけ

環境影響評価の対象となる地域の環境や生物相の特徴などを全国的・広域的視点から把握することは、地域を特徴づける生物種・群集や環境を検討するうえで重要である。そのためには、既存の資料や知見を参考として、対象地域が地理的にあるいは全国的な生物分布から見てどのような位置にあるのか把握することとなる。

(イ)基盤となる環境の類型区分

環境影響評価の対象地域は、多くの場合複数の生態系で占められており、それぞれの生態系がモザイク状に複合して存在している。これらの生態系の分布の概況をつかむためには、基盤となる環境の類型区分を行い把握することが有効である。

区分の際に重視すべき条件は事業の特性、影響要因によって異なるため、様々な区分の手法が考えられる。生態系を考える場合、系としての生物群集や基盤環境のつながりに着目し、そこから捉えられる特徴を有する地域をひとつのまとまりとして区分することができる。また、平面的にとらえられる地形区分や植生などのまとまりの中に立体的に異なる空間が存在したり、特殊な環境が含まれていることがある。類型区分にあたってはこのような基盤環境の構成要素の関連を把握することも重要である。

類型区分は、スコーピング段階での作業(生態系項目の注目種・群集の選定、動植物の生息場所の整理など)に利用し、作成した地図は、以後の地域概況調査の結果などを整理する基礎図面として情報整理に活用する。さらに、環境影響評価段階での調査の結果を踏まえて作成する詳細な基盤環境図(類型区分図)の基礎とするなど、この区分を用いて様々な調査・予測・評価を行うことができる。

(ウ)生態系の概要の把握

上記の作業により収集された生態系に関する情報をもとに、対象地域の生態系の特徴などをとりまとめる。その際、これまでの作業を踏まえ、対象地域の生態系の全国的な位置づけ、対象地域にみられる生態系、生態系の構成要素である地形・地質などの非生物的環境及び生物群集の特徴に関し、これらの相互関係なども含め、整理することが大切である。

参照項目 |

第II部(4) 地域特性の把握 (分野別特性及び留意点) |

3)生態系の構造・機能の概略検討(影響の検討)

(a)予測・評価する上で重要な類型区分の選定

項目、手法の検討にあたっては、事業による影響要因の種類と影響の及ぶ範囲・期間等を概略予想した上で、その影響がどの類型区分に及ぶのかを想定し、評価に際して重要と考えられる類型区分を選定する。影響範囲の予測計算などを事前に実施している場合には、それらの結果も用いる。

重要な類型の選定に際しては、直接的な影響に加え、類型区分内での影響の伝わり方や生物の移動などによる類型区分間での影響の伝わり方も検討する必要がある。このためには、従来のマトリックスによる影響の整理だけでなく、類型区分と生物の分布などを図式化して検討することが有効である。つまり、事業による影響が、類型区分や注目種あるいは生態系の機能などにどのように伝わっていくかを、「1)事業による影響の把握」にて作成した影響フロー図を活用、発展させて検討する。

参照項目 |

第II部(5) 予測・評価する上で重要な類型区分の選定 (分野別特性及び留意点) |

(b)構造・機能の検討

重要と考えられる類型区分が選定されたら、その類型を構成する非生物的環境とそこにみられる生物群集、両者の関係、群集内の食物連鎖、生物群集の多様性、構成種の生態的地位などの関係について整理・把握する。ここで重要なことは、各類型区分における生態系がどのような生物によって成り立っているかを具象化し、類型内の生物間の関係、類型間の関係などを検討することにある。類型区分によっては水質浄化機能などの物質循環上の重要な機能についても検討する。

生物相、基盤環境などの情報は以下の視点などから整理する。

・生息空間、場の存在状況(生息場所と動植物種の対応関係、制限要因)

・食物連鎖など構成種の種間関係(捕食-被食、共生・寄生、競争関係、すみわけ、採食ギルド)

・主要な種の行動圏、生活史における各類型区分に対する依存性(なわばり、回遊・移動区間、水域・陸域の利用等)

・隣り合う類型区分間の関係

生態系の機能としては、環境維持・形成、物質生産・循環などがある。機能は構造に比べ捉えにくい面を持っている。機能と構造は密接に関係していることから、スコーピングにおける概要把握の段階では環境の形成・維持、物質生産・循環などの機能と関連が深い基盤環境要素や動植物種、類型区分を想定して整理することが基本である。整理は類型区分ごとに行う方法や、対象地域全体の機能という観点から調査地域を区分せずに行なう方法が考えられる。いずれにしても、地域特性に応じた整理方法を用いることが重要である。

ただし、生態系が有する機能のすべてを調査し、予測・評価することは、現実的には困難である。実際には、当該地域において重要であると認識される機能を選定して、調査・予測・評価を行うこととなる。重要な機能の検討にあたっては事業による影響の内容、対象海域の生態系の現状、対象海域の自然的・社会的な地域特性などを考慮し、評価対象として選定した理由を明示する。

なお、生態系が有する機能の重要性を検討する際には、次の点に留意する。

・人為的影響によってある機能が損なわれることで、生態系の健全性に影響を及ぼすおそれがある場合には、その機能は重要である。

・生物資源の生産機能、生物多様性の維持機能など、生物的な機能については、その機能を担う生物種・群集についての調査・予測を主体として評価できるようにする。

これらの検討は「2)地域特性の把握」によって整理された生物相、基盤環境などの資料について、既存の生態学的な知見を加えるなどして把握することにより行う。作業にあたっては、生物間の関係(主に食物連鎖の関係)などを図化して検討する方法が有効である。

作業手順の例を以下に示す。作業にあたっては、地域の生態系の特性を表現し、注目種の選定にあたっての参考とするためもっとも適切なものとなるよう方法を工夫する必要がある。

[1]生態的特性表の作成:生態系における種・群集の機能的な役割や種間の関係などについて基本的な内容を理解するため、生態系を捉える際に重要となる主要な動物、植物、植物群落の種・群集の生態学的知見を、主に既存資料を参考にしてとりまとめる。整理を行なう際の基礎的情報となる動植物の生態的特性を表●に示す。

[2]主要な生息場所-生物種・群集表の作成:生物の多様性などを理解するためには、どのような生息場所があり、そこにどのような生物相がみられるのかを把握することが大切である。そこで、既存資料や概略踏査の結果を踏まえ、地域概況調査で行った類型区分を参考にしながら主要な動植物の生息場所をとりまとめる。

[3]食物網の模式図の作成:食物連鎖は捕食・被食などの生物相互の関係を把握する上で重要であり、対象地域における食物網の概要についてとりまとめを行う。スコーピング段階では対象地域での食性分析に基づいたものではなく、主に既存資料や生態学的知見をもとに行う。食物連鎖関係による食物網については様々な表現方法が考えられる。

[4]基盤環境と生物群集に関する模式図の作成:対象地域の生態系の概要を模式図的に表すことは、広く一般から有意義な意見を得るためにも効果的な手法のひとつである。

参照項目 |

第II部(6) 構造・機能の検討 (分野別特性及び留意点) |

表● 生態系の構造を把握するための基礎情報となる動植物の生態的特性(例)

| 基盤環境と の対応関係 |

植物群落 |

・一般的な分布特性(地域、気候帯など) ・生育基盤の特性(地形、表層地質、底質、土壌、攪乱頻度、水深、土壌湿度、光条件など) ・対象地域での占有面積 |

| 植物種 |

・生育基盤の特性(類型区分、地形・表層地質、土壌・底質、攪乱頻度、水 深、土壌湿度、光条件など) |

|

| 動物種 |

・一般的な分布特性(地域、気候帯、上流域・中流域など)、行動圏 ・生息基盤の特性(類型区分、地形、植生、流量、流速、水深、水質、水温、底質など) ・利用空間の特性(休息・ねぐら、採食、繁殖、移動などの利用空間。樹冠、水面、礫底など) ・対象地の利用様式(渡り渡来地、移動経路、繁殖場所、日周活動) ・生活史(水域との関連、水域依存性) |

|

| 種・群集・群落間の相互関係 | 植物群落 |

・相観(水辺林、湿性草地、抽水植物群落、浮葉植物群落、沈水植物群落など) ・遷移系列・遷移段階(先駆的群落、極相群落など) ・群落構造(林分高、階層構造)、種組成 |

| 植物種 |

・生育する群落 ・動物との関連(受粉者、被食者) |

|

| 動物種 |

・動物個体の大きさ(個体重;生活形グループの区分ができる程度の相対的なもの) ・生息個体数・密度(優占種か否か、多い・少ないなど相対的なもの) ・生活史(渡り等移動時期、繁殖期、卵期、孵化時期、幼生期、変態時期など) ・食性(採食対象種(群))、生態的地位 ・捕食者・寄生者 |

(c)事業の影響要因と生態系に与える影響の整理

(a)(b)の結果から、事業が対象地域へ及ぼす影響、特に対象地域の生息場所、生物群集や生態系の構造・機能のどこに及ぼす影響が大きいのかを検討し、生態系の環境影響評価にあたり、どのような側面への影響の評価に重点を置くべきかを検討する。

地形・植生の改変などの行為や施設の存在などの生態系に影響を与える影響要因を、事業特性を踏まえて想定する必要がある。これらの影響要因が、地形・地質、水環境などの基盤環境や植生に及ぼす影響などの環境要素の変化を検討する。次に、各類型区分への影響の程度なども踏まえ、これらの環境要素の変化やそこから派生する影響を通じて、生態系にどのような影響が及ぶ可能性があるかを把握する。その際、影響要因およびそこから派生する影響を通じた生態系への影響については、事業による影響の時間的な変化や長期における累積的な影響などの時間的な側面を捉えていくことが重要である。

ここでは、「1)事業特性の把握と影響要因の抽出」の項で述べた影響フロー図やマトリックスを活用、発展させて、影響の検討結果を整理し、事業者が事業による影響をどのように捉えているかをわかりやすく示す。

この影響の整理の段階では、類型への影響の整理とともに注目種の選定や重要な機能の選定も同時に進めるため、それらとの整合を図りながら作業をおこなう必要がある。

以下に、基盤環境、植生、動植物種など生態系の主な構成要素への影響の例を示す。

・植生の伐採や地形の改変、埋立などの事業の直接改変に伴う生息場所の消失、縮小、分断、断片化による影響

・水質汚濁や地下水位の変化等の環境要素の変化に伴う生息場所の消失、縮小、質の劣化による影響

・事業により新たに創出される環境に伴う生息場所の変化による影響

・供用後の施設利用に伴う生息場所の変化による影響

・人間の立ち入り等に伴う生息場所の攪乱による影響 など

参照項目 |

第II部(7) 事業の影響要因と生態系に与える影響の整理 (分野別特性及び留意点) |

4)注目種・群集の抽出

(a)注目種・群集に着目した調査・予測・評価手法のねらい

注目種・群集を通じた生態系の環境影響評価では、事業の影響による生態系の構造と機能の変化を的確に捉えることが重要である。そのためには上位性・典型性・特殊性の視点から、対象地域の生態系の特性を効率的かつ効果的に把握できるような注目種・群集を選定する必要がある。

選定された注目種・群集については、生活史などを考慮して他の生物との関係、生息場所との関係、注目種・群集に対する事業の影響の程度などを中心に把握することとなる。この時、選定された注目種・群集にのみに着目するのではなく、全体を支えている様々な環境の特性、構造や生物種間の関係を捉えていくことが大切である。そのため、基盤環境の変化や、注目種・群集の変化が生物の相互作用を介して他の生物種や生態系の構造と機能に及ぼす影響についても、予測・評価を行う必要がある。

なお、基本的事項(平成9年12月12日環境庁告示第87号)に、「その他の適切に生態系への影響を把握する方法」とあるように上位性・典型性・特殊性の視点から注目される種・群集に着目する方法はひとつの手法の例であり、それに代わる適切な手法の選択も可能である(基本的事項第二、二、(2)、イ(抄))。

(b)上位性・典型性・特殊性の視点から注目種・群集の考え方

(ア)様々な生態系の捉え方と注目種・群集

注目種・群集を選定する際には、対象地域における生態系の階層性や異なった食物連鎖の存在にも着目する必要がある。これは、生態系は様々なレベルで階層的に捉えることができるからである。そこには環境に応じて様々な生物群集が存在し、そこには捕食・被食関係などの異なった食物連鎖からなる食物網が成立している。

環境影響評価の対象地域として、陸域では森林、草地、河川など、海域では岩礁、干潟、砂(泥)浜などの環境が考えられる。多くの場合、対象地域内にはこれら様々な環境が複合して存在している。一方、小規模な湿地やため池などのように、そこで生活史の大部分を完結する生物種などによって構成される小さな生態系が対象地域に点在している場合も少なくない。

このように、生態系は、多様な環境が有機的に集合した里地生態系などの大きなスケールから、そこに含まれる比較的広い環境(森林、草地、耕作地など)、小規模な環境(湿地、ため池など)まで、いろいろなレベルで階層的に捉えることができる。

さらに、植物群落は水平的には不均質で様々な植物群落がパッチ状に分布しており、垂直的には高木層、亜高木層、低木層、草本層といった階層構造をもつ。このような植物群落の分布や構造は系内の環境を複雑に変化させ、動物の多様な生息空間を形成している。このため、生態系の構造を捉える上で植物群落の水平的・垂直的な構造に着目することも重要である。

(イ)上位性、典型性、特殊性の考え方と該当例

上位性、典型性、特殊性の考え方とそれぞれの該当例を以下に示す。以下に挙げた例はあくまでも一例であり、事業ごとに対象となる生態系にふさわしい種を選定する必要がある。また、ある種または群集であっても、対象となる地域の生態系や生物群集の捉え方によって、異なった視点(上位性・典型性・特殊性)で選ばれる場合があることに留意する必要がある。

◎上位性

| 生態系を形成する生物群集において栄養段階の上位に位置する種を対象とする。該当する種は相対的に栄養段階の上位の種で、生態系の攪乱や環境変動などの影響を受けやすい種が対象となる。また、対象地域における生態系内での様々な食物連鎖にも留意し、小規模な湿地やため池などでの食物連鎖にも着目する必要がある。そのため、対象地域の環境のスケールに応じて、哺乳類、鳥類などの行動圏の広い大型の脊椎動物以外に、爬虫類、魚類などの小型の脊椎動物や、昆虫類などの無脊椎動物も対象とする。 |

○環境のつながりや比較的広い環境を代表し、栄養段階の上位に位置するもの

・哺乳類では陸域での食肉類(ヒグマ、キツネ、イタチなど)や陸水域での魚食性のカワネズミ、海域での魚類食の哺乳類(アシカ類、アザラシ類、スナメリなど)など

・鳥類では行動圏の広い猛禽類(イヌワシ、オオタカ、フクロウ、ミサゴなど)や、河川での魚類食の鳥類(ミサゴ、ウ類、サギ類、カワセミ類など)、海域での魚類食の鳥類(ウ類、サギ類、アジサシ類など)など

・爬虫類では森林や水田などのある里山環境でのヘビ類(アオダイショウ、ヤマカガシなど)、海域での魚類食のウミヘビ類など

・魚類では河川のイワナ、ヤマメ、ウナギ、ナマズ等、海域のスズキ、ヒラメ、カマス類など

○小規模な環境における、栄養段階の上位に位置するもの

・昆虫類では、池沼・ため池などのタガメなど

◎典型性

| 対象地域の生態系の中で重要な機能的役割をもつ種・群集や、生物の多様性を特徴づける種・群集を対象とする。該当するものは、生物間の相互作用や生態系の機能に重要な役割を担うような種・群集(例えば、植物では現存量や占有面積の大きい種、動物では個体数が多い種や個体重が大きい種、代表的なギルドに属する種など)、生物群集の多様性を特徴づける種や生態遷移を特徴づける種などが対象となる。また、環境の階層的構造にも着目し、選定する必要がある。 |

※ギルド:同一の栄養段階に属し、ある共通の資源に依存して生活している複数の種または個体群。

○生物間の相互作用や生態系の機能に重要な役割をもつ種・群集

・広く分布し現存量・占有面積の大きく、多くの動植物種の生息環境となる種・群集。陸域ではスダジイ林、コナラ林、ブナ林、ススキ草原など。陸水域ではヤナギ群落、ツルヨシ群落、ヨシ群落など。海域では藻場の構成種(アマモ、コンブ類、アラメ、ホンダワラ類など)、マングローブ、造礁サンゴ、汽水域のヨシなど

・数量的に多く、生態系の中でのエネルギーフローの大きい、干潟のゴカイ類、二枚貝類、カニ類、シギ・チドリ類、内湾のハゼ類、ボラ類、カレイ類など

・生食連鎖、腐食連鎖等の生産構造を指標する底生動物、魚類(アユなど)

・摂食などにより植生に強い影響を及ぼす哺乳類のシカなど

・樹木の穿孔性甲虫類を採食するキツツキ類など

・渡来地・中継地として河口部や湖沼に訪れるガンカモ類

○生物群集の多様性、生態遷移を特徴づける種・群集

・哺乳類では、里地の森林を特徴づけるタヌキ、自然性の高い渓流に生息するカワネズミなど

・鳥類では、山地落葉広葉樹林のゴジュウカラ、里地落葉広葉樹林のヤマガラ、渓流の一定範囲に生活し、水中も利用するカワガラスなど

・両生類では、水田や森林を利用するヤマアカガエルやサンショウウオ類など

・昆虫類では、クヌギ・コナラを中心とした雑木林のオオムラサキやギフチョウ、シバ草原・ススキ草原などにみられる草原性のチョウ類、池沼・湧水やため池などのトンボ類など

・魚類では、干潟のムツゴロウ、トビハゼ、藻場のヨウジウオ類、サンゴ礁のチョウチョウウオ類、汽水域のシラウオなど

・甲殻類では、干潟のシオマネキ類、サンゴ礁のサンゴガニ類、砂泥底域のシャコ、岩礁潮間帯のフジツボ類など

・貝類では干潟のウミニナ類、マテガイ類、汽水域のヤマトシジミ、サンゴ礁のシャコガイ類、岩礁潮間帯のタマキビ類、カサガイ類、イガイ類、海藻藻場のアワビ類、サザエ類など

・植物では、クヌギ・コナラ二次林にみられる春植物(カタクリなど)、ススキ草原に特徴的な植物(オキナグサ、マツムシソウ、ミヤコアザミなど)、シバ草原に特徴的な植物(ヒメハギ、フデリンドウなど)、しばしば河床が撹乱されることにより存続するヤナギ群落など

・水域で繁殖し、成体は陸上も生息域とするカエル類、サンショウウオ類、ホタル類、トンボ類等

・河川形態に特有な底生動物類

・河畔の砂礫地に生育・生息するカワラノギク、カワラハンミョウ等

○水域の連続性を典型的に特徴づける種・群集

・産卵期に河川を遡上するサケ、マス、ワカサギ、イトヨ、シラウオ等の遡河回遊魚

・産卵期に海域へ降河するウナギ類、アユカケ、ヤマノカミ等の降河回遊魚

・幼期を海域で過ごすアユ、ヨシノボリ、小卵型カジカ等の淡水性両側回遊魚

・産卵期に河口部へ降河するモクズガニ等の甲殻類

◎特殊性

| 小規模な湿地、洞窟、噴気口の周辺、石灰岩地域などの特殊な環境や、砂泥底海域に孤立した岩礁や貝殻礁などの対象地域において占有面積が比較的小規模で周囲にはみられない環境に注目し、そこに生息する種・群集を選定する。該当する種・群集としてはこれらの環境要素や環境条件に生息が強く規定される種・群集があげられる。 |

○特殊な環境を特徴づける種・群集

・哺乳類では洞窟性、樹洞性のコウモリ類など

・昆虫類では洞窟性甲虫類など

・貝類では石灰岩地の陸産貝類など

・植物では、特殊な立地に生育する植物種・植物群落:湿地植生(サギソウ、モウセンゴケ、ミズゴケ類など)、火山植生(フジハタザオ、フジアザミなど)、蛇紋岩地植生(ヒダカトリカブト、ナンブイヌナズナなど)、海岸砂丘植生(ハマボウフウ、ハマニンニク、ハマナスなど)、塩沼地植生(ウラギク、ハママツナ、アッケシソウなど)、海岸断崖植生(トベラ、ハマビワ、ノジギク など)など

・河川のワンドに依存して生息するイタセンパラ

・河川の中の温水域に生育するチスジノリなど

・潮間帯上部の礫浜にみられる生物(ウミコオロギ、ウシオグモなど)

<陸域>

○比較的小規模で周囲にはみられない環境を特徴づける種・群集

・渓流沿いの空中湿度の高い着生植物の多い斜面林

・湧水起源のかぎられた水域に生息するホトケドジョウなど

・水生植物が繁茂した動植物の豊かな池沼・ため池にみられる植物(ヒツジグサ、ジュンサイなど)や水生昆虫(トンボ類、ゲンゴロウ類など)など

・汽水域のごく一部に残存するヨシ群落に生息するヒヌマイトトンボ

・きわめて限定された清澄な水域に生育するカワゴケソウ科植物

・河口などの狭い範囲に偏在する生物(エドハゼ、ハゴロモハゼなど)

・砂泥海域の極一部に存在する岩礁の生物や海藻群落など

(c)注目種・群集を抽出するための手順

注目種・群集は、「上位性・典型性・特殊性の視点から注目される種・群集の考え方」に基づき、抽出する。抽出にあたっては、「地域的な特性の把握」や「生態系の構造・機能の概略検討」の結果を踏まえ、事業による影響を受けやすいと考えられる生物種・群集から、当該地域の生態系の特徴と事業による生態系の変化をより良く表現できるような生物種・群集を選定することが必要である。また、注目種の選定はその後の調査・予測・評価に大きく影響してくるので、当該地域の生態系に詳しい学識経験者、現地の有識者などの意見を十分に取り入れて行うことが望ましい。

なお、生活型や食性が同じような種・群集をあまり多く選定すると、調査・予測・評価の作業が煩雑になることも考えられる。事業による影響要因に対して同じような反応を示すと思われる種・群集が多い場合には、その中から代表的なものを選定することが効率的であると考えられる。

選定した注目種については、どのような評価を行うかも踏まえながらその選定理由を明示する。そして、スコーピング段階で抽出した注目種・群集については、方法書への意見や環境影響評価段階での調査における十分な現地調査を参考にして再検討や見直しを行い、より適切な注目種・群集を選定することが望ましい。

そして、選定された注目種・群集に関しては、再度それらと環境要素の関係及び生物間の関係などについて整理を行う。

以下に、注目種を選定する際の留意点を整理する。

・その注目種・群集を選定し調査することで、注目種を取り巻く他の生物や環境要素および生態系の地域的特性がよりよく把握できること。

・重要な類型区分に比較的多くの個体数が長期間にわたって分布する生物であること。または回遊などで定期的にみられる生物であること。環境に対応した注目種の分布の違い(環境に対する反応)を読み取りやすい、調査データをとりやすい、調査時期によるデータのバラツキが小さい等の利点がある。

・生理・生態に関する既往の知見が得られている、または調査によって知見を得やすいこと。環境変化による注目種の変化を予測しやすい、モニタリングがしやすい利点がある。

・餌(被食-捕食)に視点を当て、調査結果から食物連鎖関係の検討ができること。

参照項目 |

第II部(8) 注目種・群集の抽出 (分野別特性及び留意点) |

5)環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法の選定

事業者は環境影響評価の項目・手法について検討した結果を方法書にとりまとめ、公告・縦覧し、方法書手続で得られた意見を踏まえて、適切な項目・手法を選定する。調査・予測・評価手法の選定にあたっては、地域概況調査の結果、類型区分の検討結果、生態系の構造や機能に関する概略検討結果などに基づき、生態系の多様性や機能などをできる限り把握し、事業による影響の予測・評価がより正確にできる手法を選定する。その際、調査手法、予測手法、評価手法の選定に関する基本的事項および技術指針の内容に十分留意することが必要である。

環境影響評価の最終的な目的は評価であることから、何を評価すべきかという視点を明確にして調査・予測・評価を進めることが重要である。したがって、スコーピング段階で調査・予測・評価の項目・手法を選定する際には、地域の環境特性、地域のニ-ズ、事業特性等から保全上重要な環境要素は何か、どのような影響が問題になるのか、対象とする地域の環境保全の基本的な方向性はどうあるべきかなどについて検討した結果を十分踏まえておこなう。

まず、「生態系」項目で重点を置いて評価すべき影響の内容を選定し、次に、その評価を行うために適切な予測手法と、その予測に必要な調査対象および調査手法を決定するというプロセスで検討する。そのためには、注目種や重要な機能などに及ぼすと想定される影響のフロー図を活用して検討すると良い。調査・予測・評価の項目はフロー図に示した項目の中からその重要性を検討して選定することとなる。そして、重要とした項目と流れについてその実態を調べ、事業による影響要因が時間的、空間的にどのようにそれらに作用するかを評価できるように調査・予測・評価の手法を設定することとなる。

そして、方法書手続により得られた意見を踏まえて項目・手法の見直しを行った上で、環境影響評価の実施段階に入り、さらに、実施段階の調査等で得られた情報により項目・手法の見直しを加えつつ、設定した目的、視点に沿って調査・予測・評価を進めていくことになる。

(a)調査手法の選定

調査手法の選定では、対象事業が及ぼす影響の範囲と注目種・群集の生息場所、行動圏や生活史などとの関係を考慮し、現況の把握および影響の予測・評価に必要な調査項目、手法、範囲、時期などを検討する。事業計画が十分進んでいない段階に調査計画を立案するため、調査計画は幅広くかつ柔軟に設定する必要がある。

生態系の調査では、上位性・典型性・特殊性の視点から抽出された注目種・群集に関する調査を主体に行うことになるため、注目種・群集の生態および他の動植物との関係や生息場所との関係が調査の中心になる。また、生息場所に関しては、土壌、地形、植生など生息場所として重要な要素を把握するための調査が重要となる。

調査手法の選定にあたっては、計画内容として以下の事項について整理する。

・調査対象・調査項目:調査の対象とすべき要素と調査すべき情報の種類

・調査地域・地点:範囲、位置等(図面情報等)

・調査法:調査対象、調査項目、調査地域の特性に応じて選定

・調査期間・時期:期間、時期、回数等(工程表等)

・調査体制

調査手法選定にあたっての留意点を以下に示す。

・生物はその生活史に応じて生息場所や餌料など選好する環境を変化させることが多い。調査地域・地点・時期・期間・回数などは注目種・群集やそれらと深い関わりを持つ種・群集の生活史を極力把握できるように設定できるように設定する必要がある。

・調査地域・地点・時期・期間・回数などを検討するにあたっては影響の時間的変化を捉えるように検討する必要がある。

(b)予測手法の選定

予測手法は、生態系の構造や機能のどの部分を対象とするのか、どの種類・群集の生物を対象とするのか、どのような種類の影響を予測するのかに応じて有効な手法を選定する。選定された注目種・群集がまず主要な対象となるが、生態系の機能として重要な基礎生産量や浄化力を対象とすることが求められることもある。それらの変化予測も含めて、予測結果の表現(アウトプット)をどのようにするかによって、手法は大きく変わってくる。予測には、定性的な手法と定量的な手法があるが、現在の科学水準における可能な範囲で、できる限り定量的な予測をおこなうことが求められる。

注目種・群集について影響を予測するには、影響をどのようにとらえるかが重要である。現在の科学的知見では生態系全体の変動まで予測できるモデルは少ないので、生態系や生息場所を支える基盤環境要素の変化を予測することにより、注目種・群集への影響を検討するのが現実的な手法である。予測は、事業の影響要因が生態系に与える影響を整理した上で行う。直接的影響については、基盤環境の改変の程度などから生態系の構成要素への影響について可能な限り定量的に予測する。間接的影響については、構成要素の相互関係から波及する影響についてできるだけ定量的に予測するか、もしくは既存事例や専門家の意見等を参考に定性的に予測する。なお、定量的にとらえることができる事象が一部の環境要素のある限られた側面に過ぎないことや、定量的な調査(測定など)が可能な対象であっても定量的な予測は困難な場合もあることに留意する必要がある。調査および予測の項目や手法は、定量的な調査や予測が可能なことと、既往の知見などから定性的に予測することを分けて設定する。

さらに、注目種・群集の調査で得られた結果より把握された生態系の構造・機能などへの影響に対して予測を行う。

予測手法の選定にあたっては、計画内容として以下の事項について整理する。

・予測する影響の種類:対象要素に関して予測する影響の種類

〔例〕注目種・群集への対象事業の直接・間接的な影響

(生息場所、餌資源、繁殖、移動・分散、個体数・現存量などへの影響)

注目種・群集により把握される生態系の構造・機能などへの影響

(生物の多様性、食物連鎖、栄養段階、環境の形成・維持など)

・予測地域・地点:範囲、位置(図面情報等)

・予測手法:予測する影響の種類に応じて選定。その選定理由、適用条件・範囲も明らかにする。

・予測時期:工事中、存在・供用時等影響の発生時期に応じて設定

(c)評価手法の選定

評価手法の選定にあたっては、対象地域の生態系に及ぼす影響の回避・低減に関する評価および環境保全措置検討の基本方針について、対象事業における代替可能性の幅なども踏まえ、事業者の見解を示す。

評価手法の選定段階では、予測手法の選定で述べたように、どの注目種・群集を対象とするのか、また、生態系の構造や機能のどの部分を対象とするのかが重要となる。現状では、生態系の多様性や機能の価値を総合的に表現できる方法は確立されていない。対象地域の生態系をどのように捉え、何を指標として評価を行うか、言い換えれば、事業者が対象地域をどのように判断するかを明確に示すことが評価に際して重要な点である。また、事業者が対象地域の特性を理解した上で、注目種・群集の生息・生育が損なわれないこと、生物種・群集の多様性が損なわれないことを考えることが、より良い評価につながると考えられる。評価手法の選定にあたっては、これらのことを十分検討して手法の選定を行う必要がある。

評価手法選定にあたっての検討項目の一例を、以下に整理する。

・陸域生態系の評価方法とその視点

(生物の多様性、食物連鎖、栄養段階、環境の形成・維持など)

・予測範囲より広い生態系に及ぼす影響

・影響の回避、低減の評価

(複数案の比較検討、実行可能なより良い技術の検討など)

・環境保全措置の効果・影響の評価

・環境保全に関する基準または目標との整合性 など

参照項目 |

第II部(9) 環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法の選定 (分野別特性及び留意点) |

6)調査地域の設定

調査地域の設定にあたっては、生物の生活史と環境要素の分布及びそれらの季節的変化などに十分考慮して検討する。生物は産卵・育成など生活史の各段階で生息場所や餌料などを変化させることが多いので、その全体が把握できるように調査地域を設定する必要がある。

調査地域の捉え方は、環境影響評価の段階や調査対象により、以下に示す(ア)~(ウ)に区分できる。特に、環境影響評価の実施段階での調査地域にあたる(イ)及び(ウ)では、事業による直接・間接的な影響の範囲と程度、地形・地質、水系、植生等から把握される生態系のつながり、生物種・群集の特性を考慮することが重要である。事業予定地周辺の詳細な調査・予測範囲と既往資料などによる広域の調査・予測範囲を分け、作業にメリハリをつけることが必要である。既往資料等による広域調査、現地調査、予測の対象地域の大きさは次のように考えられる。

既往資料等による広域調査地域>予測地域≧現地調査地域 |

直接的な影響の範囲の推定は、数値実験(シミュレーション)や模型実験の既往データを参考としたり、関連する事例を参考として、影響要因の質並びに時空間的な広がりとして推定することができる。また、間接的な影響としては、事業によってもたらされる生態系のわずかな変化が蓄積されて、あるとき大きな変化をもたらすといったことや、微量物質の生物濃縮のように、生物の捕食・被食関係や移動などに伴い、小規模な生態系の変化が時とともに広範囲な生態系に影響を及ぼす可能性が考えられる。このため、影響の範囲としては、時間的な影響要因の蓄積や生物の移動に伴う影響について考慮する必要がある。

また、影響の評価や回避・低減等の環境保全措置の検討が適切に行えるという視点も大切であり、個別の事業ごとに適切な調査地域を設定することが必要である。なお、これらの範囲は、実施段階の現地調査等の結果を踏まえ適宜見直すこともある。さらに影響範囲外にあると推定される同様の環境についても対照とする地域として捉え、後に実施する事後調査もおいても必要と考えられる場合には調査範囲に含める。

(ア)事業実施区域とその周辺の広域的な概況把握を行う範囲

事業実施区域について、広域から見た自然的特性や生物種の分布特性などについて把握するため、スコーピングの際に地域特性の把握を行う範囲として設定する。範囲の設定には主に地形・地質、水系、植生、土地利用などを考慮することが重要である。

(イ)現地調査地域

基盤環境、植生、動植物相に関する情報を主に現地調査により収集・整理する範囲は、事業実施区域とその周辺部とする。

調査地域は、事業による直接的及び間接的な影響が生ずる可能性があると推定される区域を含み、事業の影響を評価するために必要な範囲とする。範囲の設定には、集水域などの地形単位(谷や尾根で区別される範囲等)や植生・土地利用等のまとまりを考慮することが重要である。

なお、事業計画は着工までに変更される可能性もあり、それを念頭においてあらかじめ変更の可能性のある範囲を調査地域に含めておく必要がある。これについては、環境影響評価法施行令第9条、第13条において事業によっては関係の規定があるので留意する。

(ウ)注目種・群集の調査対象地域

注目種・群集への影響を把握する範囲として設定する。これは、注目種・群集が事業の影響を受ける可能性がある場所及び、注目種・群集への影響を当該地域で評価するために必要な周辺の範囲も含む。

注目種・群集の生態、行動圏の大きさ、生活史を完結するための生活空間の広がり、個体群の広がりなども考慮する。種によっては生活史のごく一時期のみにある場を利用したり、ごく小規模な場を失うことにより生存が危ぶまれるようなものもあることから、そのような時期や場を見落とすことがないように注意する。場合によっては当該地域にみられる個体群全体が含まれる地理的範囲などを対象として調査することも必要である。また、渡りをする鳥類など季節的に長距離移動を行う生物種については、生活史の完結する範囲をすべて現地調査範囲とすることは現実的ではないため、既存資料などを用いて情報を補完して影響を検討する。なお、調査対象地域の範囲の設定には植生や地形など注目種・群集の分布を規定する環境要因を考慮することが大切である。

参照項目 |

第II部(10) 調査地域の設定 (分野別特性及び留意点) |

7)方法書段階での環境保全措置案

生態系に関しては、まとまりを持った単一または複合生態系を残すといった事業の立地・配置あるいは規模・構造に関わる環境保全のための措置が重要である。例えば、事業における改変地と生態系の保全上重要であると位置付けられる場の位置関係などは、事業の基本構想段階や基本計画段階までに把握し、極力早い段階において生態系に関する環境保全のための措置を検討する必要がある。このため、生態系分野については事業計画の早期段階での環境配慮が特に有効である。

そこで、生態系分野では事業計画のできるだけ早い段階で方法書手続を実施することが重要となる。これは、地域特性の把握のために収集、整理された情報をもとに、学識経験者や地域住民、地方公共団体などの意見を早めに聴き、これらを反映させた事業計画の策定を進める必要があるからである。

方法書においては、事業計画の早期段階での環境保全に関する検討を踏まえつつ、事業者としての環境保全の基本的な考え方やその時点での環境保全措置の検討内容をできる限り明らかにすることが重要である。「環境保全の基本的な考え方」としては、事業特性や地域の生態系の特性に応じて、どのように地域の生態系の保全を図るのかを整理し、これを事業計画案とともに明らかにする。事業によっては、この段階で既に様々な具体的な環境保全措置が検討され、事業計画に組み入れられていることも多い。これらの環境保全措置については、「環境保全の基本的な考え方」の中で明記して、できるだけ早い段階で専門家や住民などの意見を聴くことが重要である。

ここで明らかにされた環境保全措置は調査・予測の段階に応じて、より具体的に検討されることになる。このような環境保全措置に関する検討経緯は、回避または低減に係る評価の対象となる(基本的事項第2.5.(3).ア)ものであり、最終的に準備書や評価書には、当該措置を講じることとするに至った検討経緯をさかのぼって記載(法第14条第1項第7号ロ. 括弧書き)する必要がある。

(3)方法書の作成

環境影響評価の項目・手法の選定の過程で、事業者が検討した項目・手法の案について意見を聴くために方法書を作成する。

二 対象事業の目的及び内容

三 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその 周囲の概況

四 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法 が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(法第5条第1項)

方法書の作成にあたっては、広く一般からの有益な情報の収集を図るために、以下の点に留意して、できる限りわかりやすく記載することが大切である。

(ア)事業者の氏名及び住所

【記載上の留意点】

代表者の氏名・住所のみならず、質問等を受け付ける担当部署の名称、連絡先を明記しておくことが望ましい。特に連絡先には住所、電話番号、ファックス番号、インターネットのメールアドレスやホームページのURL等、できる限り多くの連絡手段が明示されていることが望ましい。

(イ)対象事業の目的及び内容

「事業特性の把握」の結果から、できる限りわかりやすく具体的に記載する。記載事項については、事業種ごとに主務省令に示されているが、一般的には以下のとおりである。

・事業の目的(事業の背景や必要性の記述を含む)

・事業の名称及び種類

・事業実施区域の位置(図面・空中写真情報として提示、位置・区域が未確定の場合には立地を検討する範囲を示すものとし、関連工事の位置・区域も含めるものとする。)

・事業の規模

・事業計画の概要及び諸元(方法書作成段階で提示可能な内容)

・供用時の運用計画の概要(方法書作成段階で提示可能な内容)

・工事実施計画の概要(方法書作成段階で提示可能な内容)

・その他

【記載上の留意点】

(事業計画決定の流れと検討の経緯)

本来、調査・予測・評価手法の方針検討にあたっては、環境影響評価手続に際して事業者が合意を得ようとしている事業内容の範囲が明確でなければならない。そのため方法書においては、対象事業の計画決定と事業実施に関する全体の流れの中で、環境影響評価手続がどのような段階から始められたのかを明らかにし、その上で環境影響評価手続を通じて事業者が選択可能と判断する事業計画変更等に関する選択肢の幅と、それが規定されるに至った経緯(事業計画決定・立地選定の過程と手続)については、できるだけ正確に住民等に提示することが望ましい。

(環境の保全・創出に向けての方針)

事業者が環境保全・創出に向けての基本方針や取り組みの姿勢をあらかじめ明確にしておくことは、評価手法選定にあたっての事業者の判断を第三者が理解する上での有効な材料となることから、方法書作成段階でも可能な限り明記しておくことが望ましい。

(ウ)対象事業が実施されるべき区域及びその周辺の概況

「地域特性の把握」において収集・整理した基礎情報に基づき、「地形・地質」「植物」「動物」「生態系」に関する状況と事業地との関係を整理し、分布図や模式図、一覧表等を用いてわかりやすく解説する。

【記載上の留意点】

情報の整理・解説にあたっては、次項での環境影響評価の対象とすべき要素の選定根拠や影響可能性の判断材料として参照されることを念頭において、第三者の理解が得られるような手順や表現方法を用いて記載する必要がある。得られた情報については可能な範囲でその位置や分布等を適切な縮尺の図面で示し、事業実施区域との位置的な関係を明らかにすると良い。また、出典は必ず明記する。

公告・縦覧にあたって、保護を必要とする希少な動植物の生息に関する情報を示す場合には必要に応じて生息場所等の詳細を示さないなど、記載方法に配慮することも必要である。

(エ)対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

「環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法の選定」において事業者が項目・手法について検討したプロセス及びその結果導かれた項目・手法の案について、図表等を用いてわかりやすく解説する。

【記載上の留意点】

・方法書に示した項目及び調査・予測・評価手法の検討結果が最善かどうかについては、方法書手続を通じて寄せられる意見を参考として判断することとなり、それらの意見を踏まえ必要に応じて項目・手法の見直しを柔軟に行い、対象地域に最もふさわしい適切な項目・手法を選定する必要がある。

・調査・予測・評価は一連の作業フローの中で行われるものであり、その過程で環境保全措置の検討、事業計画へのフィードバック等が繰り返される。また調査により新たな要素が発見されることもあることから、随時補足的な調査が必要になったり、調査結果に応じ新たな予測手法の適応を検討する必要性が生じるなど、流動的な側面もある。方法書に示した調査・予測・評価の実施計画を変更した場合には、その内容と変更理由を整理して準備書に記載することが必要となる。

・調査・予測・評価手法には、現時点では開発途上にある技術も多く、それらの環境影響評価への適応技術の確立や選択にあたっての適性の目安等については、今後の研究や実績の積み重ねを必要とする。しかし、環境影響評価の技術手法をより良いものへと向上させるためには、これらの関連分野の研究や技術開発の進展を迅速に取り入れながら、個々の案件ごとに最新の技術の導入を積極的に行い、環境影響評価への適応の実績を積み重ねていくことが期待される。

・方法書を作成する際には、想定であっても注目種・群集の選定の考え方や候補を示すことが大切である。これにより事業者が対象地域の生態系をどう捉えているかという点や環境影響評価段階での調査における項目・手法の選定理由が示され、方法書に対してより具体的かつ有益な意見や情報を得ることができる。

・スコーピングの段階では、注目種・群集の選定が困難である場合もあり得る。その場合は、方法書においては選定手法のみを具体的に明らかにし、環境影響評価段階での調査によってデータが蓄積した時点で選定する。例えば、注目種・群集を決められないまでも、湿地などの特殊な環境に着目して適切な注目種・群集を環境影響評価段階での調査を通じて選定する旨を方法書に示す。この場合も、注目種・群集を選定した理由を準備書において明らかにする必要がある。