平成13年度 第1回総合小委員会

資料2

第I部

(環境影響評価の流れ、重要事項等)

1「生態系」項目における環境影響評価の考え方

(1)生物多様性保全の重要性と生態系項目を取り上げる意義

環境影響評価法において、環境影響評価の対象として従来の従来の「植物」「動物」に加え「生態系」の項目が設けられた理由は、わが国の生物多様性と多様な生物からなる生態系の保全の重要性の認識にある。この認識は以下に解説する「環境基本法」や「生物多様性国家戦略」に示されている。

「環境基本法」第3条には、「環境の保全は(中略)生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人類の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることに鑑み、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。」ことが示され、この趣旨を踏まえ、同法第14条の各号に掲げる事項の遵守を旨として環境影響評価を行うこととされている。この第14条第2号には、「生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地などにおける多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること」が掲げられている。これを受けて、環境影響評価法の評価の視点のひとつに生物の多様性とこれらの多様な生物からなる生態系が盛り込まれた。これは、環境影響評価法に基づき定められた基本的事項の中で具体化され、環境影響評価の対象項目として「生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全」という区分、また、その細区分として従来の「植物」「動物」に加え「生態系」の項目が設けられることとなった。

「生物多様性国家戦略」は、以下に述べる「生物の多様性に関する条約」の基本方針に基づく生物多様性の保全とその持続可能な利用の実施促進を図るため、1995年10月「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において決定された。人間が自然の生物圏に与える影響は、急速な人間活動によって劇的に増大し、生態系は改変され、破壊が続いている。その結果、個体群の減少・絶滅によって生物の種は自然の絶滅速度に比べ桁違いの速さで絶滅し、生態系によって維持されてきた人間の生存の基盤である良好な環境は急速に変容しつつある。このような現状に対し危機感が急速に高まり、国際的に生物の多様性と多様な生物による生態系の保全の検討が進められることとなった。1992年6月リオデジャネイロで開催された「国連環境開発会議」(地球サミット)の場で157カ国が署名した「生物の多様性に関する条約」は、1993年12月発効した。この条約は一般的に生物多様性や希少種を保護するものと理解されている。しかし、この基礎には、多様な生物からなる生態系が有する多くの資源(財)と多様な環境保全機能(サービス)は人類の発展と健全な生活に不可欠であり、我々と自然との好ましい、あるいは可能な関係はどのようなものか、また、生態系のもつ豊かな財とサービスの機能を高めつつ持続ある利用をしていくためには、どのように自然を保全していくのかという重要な課題が含まれていることに注目しなくてはならない。

(2)生態系の捉え方

生態系は、ある地域における生物群集と非生物的環境が相互関係をもったまとまりの中での物質循環やエネルギー流からなる機能系として捉えられるものである。生態系はきわめて多くの非生物的環境と生物群集が複雑に関連して構成されている。

人類もまた生態系の一構成要素として、その生存のために生態系から様々な資源と環境保全機能の恩恵を受けている。したがって、生態系の環境影響評価ではこれら生態系のすべての構造・機能に着目した調査を行うべきである。しかしながら、生態系のすべてを調査し理解するには多大な労力と時間を要する上、現在の科学的知見ではすべての生態系に適用可能な調査手法を確立することが困難である。

このため、基本的事項には上位性・典型性・特殊性の視点から注目される生物種または生物群集(以下、「注目種・群集」という)を複数選び、これらの調査を通して生態系に対する影響の程度を把握するという、生物種・群集に着目した手法が例示されている。注目種・群集を通じた生態系の環境影響評価では選定した注目種・群集の事業の影響による変化や存続の可否を予測することによって、生態系全体への影響を予測・評価することとなる。その際には、注目種・群集の変化に伴う他の生物種・群集の変化にも配慮して予測・評価を行う必要がある。

また、生態系には生物生産や水質浄化など重要な機能があり、それらの機能は生態系の健全性と密接に関連している。このような上位性・典型性・特殊性の視点からだけでは評価しきれない事項の捉え方についても本書では触れている。

参照項目 |

第II部(1) 各生態系の特徴 (陸域・陸水域・海域) |

(3)環境保全措置の立案と調査・予測・評価などとの関係

(a)環境保全措置の重要性

環境影響評価の目的は、環境影響評価法第1条にあるように、「環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとることなどにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保」することにある。したがって、環境保全措置の立案は、環境影響評価制度の中で最も重要な位置づけにあることを認識する必要がある。

(b)事業計画と環境保全への配慮の関係

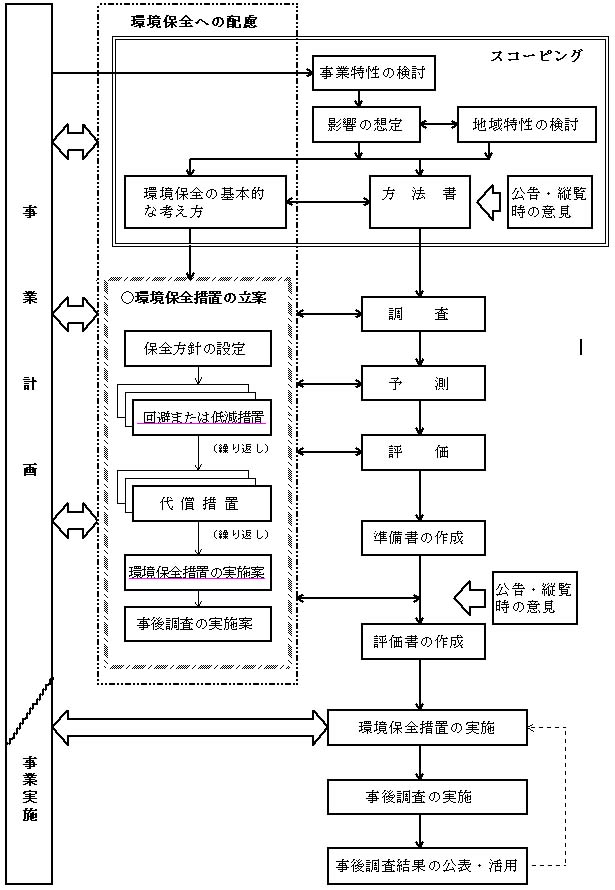

事業の実施に際しては、事業を計画する当初の段階から環境保全への配慮が検討されるのが通常である。事業の内容によっては、環境影響評価の手続きを開始する以前に環境保全対策が具体的に検討される場合も多い。事業計画の熟度が高まってしまった段階で環境保全対策の検討に取りかかったような場合には、適切な対策が組み込まれず、環境への重大な影響が懸念される事態も予想され、環境影響評価全体のやり直しや、事業計画そのものの大幅な手戻りを生じるおそれがある。このため一般的には、図●に示したように事業計画の早期段階で環境保全への配慮の検討が開始されることとなる。

これらの検討に際しては、環境保全上の課題などを把握するためにも、できるだけ早い段階から専門家や地域住民などの意見を聴くことが有効である。

(c)環境影響評価実施段階での環境保全措置の立案

環境影響評価の実施にあたり、調査・予測と進んできた段階で環境保全措置を検討するに際しては、まず、スコーピングで検討された環境保全の基本的な考え方、スコーピングなどで得られた意見、調査・予測結果などを取りまとめ、環境保全措置立案の観点を明らかにする。これを踏まえ、環境保全措置の対象とすべき注目種・群集、あるいは生態系の機能などを環境保全措置の対象として選定する。また、それらをどの程度保全するかといった環境保全措置の目標を明らかにする。これらをあわせ、保全方針として設定する。

次に、この保全方針を踏まえて、予測された生態系への影響を回避または低減するための環境保全措置の具体的な内容、実施時期、実施範囲などを検討する。そして、その効果および他の環境要素への影響に関する予測・評価を繰り返すことにより、生態系への影響が十分に回避または低減されているものであるかを検討する。また、環境保全措置の内容に応じて、事業計画案について必要な見直しをおこない、生態系への影響を回避または低減するための最善の環境保全措置がとられていると評価されるまで検討を繰り返す必要がある。しかし、回避または低減措置の効果が十分でないと判断された場合、もしくは影響が不可避であると判断された場合には代償措置を検討する。

なお、生態系への影響予測結果や環境保全措置の効果などは、その内容に不確実性を伴うことが多い。それらの確認、検証をおこなうための事後調査の実施についても、併せて検討することが重要である。

こうした環境保全措置の検討経緯は、事業計画の早期段階での環境保全に関する検討から準備書や評価書の作成時点までの事業計画案と環境保全措置の関係を含め、準備書や評価書において、分かりやすく示すことが必要である。

また、生態系は大気環境や水環境などと密接に関連して成立しているので、それらの環境要素(選定項目)についての予測・評価結果や環境保全措置の検討結果との関連性にも十分留意して、生態系分野の予測・評価、環境保全措置の立案をおこなう必要がある。

(d)工事中および供用後の対応

工事中および供用後においても、事後調査の結果によっては、環境保全措置の追加、それに伴う事業計画の修正、新たな事後調査の追加などが必要となる。これらについては、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかになった場合などの対応の方針(基本的事項第3.2.(6))として、準備書や評価書に示すことが必要である。

また、事後調査結果を当初の影響予測や環境保全措置の効果予測などと対比、検証した結果および事後調査で得られた知見は、将来の環境影響評価技術の向上に資するなどの観点から、一般に公表され、広く活用されることが望ましい。

図● 環境保全措置の立案と調査・予測・評価などの関係(全体の流れ)