平成13年度 第1回総合小委員会

資料2

3 調査・予測・評価の実施

(1)調査・予測・評価の手順

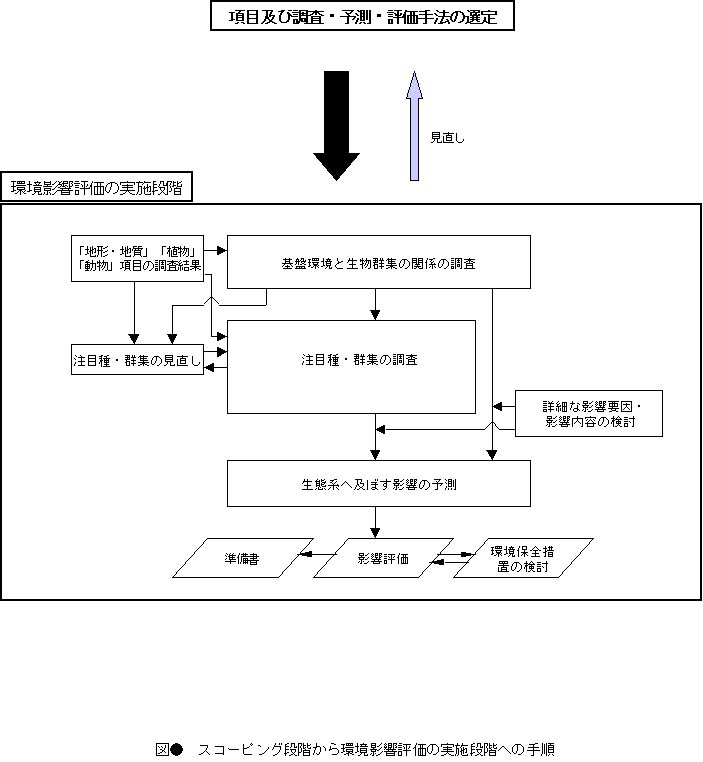

スコーピング(環境影響評価の計画段階)から環境影響評価の実施段階への手順はおおよそ図●に示したフローのように進める。

スコーピング段階では調査・予測の項目や手法を掲示して地方公共団体や住民、専門家などから意見を幅広く聴く。事業者はこれらの意見を踏まえて検討した項目・手法を再検討し、当該案件に最も適した実施方法を選定した上で、実施段階に入る。

環境影響評価の実施段階では、調査によって得られる情報をもとに項目・手法を再検討するとともに、より詳細な実施方法を検討しながら、調査・予測・評価を進める。実施段階においても再検討は合理的な理由によるものであれば、方法書の記載に関わらず柔軟におこなうことができる。

また、「植物」「動物」項目と「生態系」項目の調査・予測・評価を同時に進める場合において、「植物」「動物」項目の調査で注目種・群集に選定すべき種の生息が新たに確認されたときは、対象となる生態系の構造と機能について再検討をおこない、必要な調査・予測・評価を追加して選定、実施する。

なお、図●に示した各項目の検討に際しては、環境保全措置との関係も十分に配慮することが必要である。

ここでは、陸域生態系の影響評価のための調査・予測手法として、「生態系の重要な機能に関する調査・予測」「基盤環境と生物群集の関係に着目した調査・予測」及び「注目種・群集に関する調査・予測」の手法について提示する。これらは、主として生物種・群集とその基盤となっている環境要素やそれらの持つ機能に着目して、生態系への影響を捉えることを目的としている。

「基盤環境と生物群集の関係に着目した調査・予測」では基盤環境と生物群集の関係について調査し、対象地域の生態系の垂直・水平構造の概要を把握した上で事業がそれらに及ぼす影響を予測することにより、生態系への影響を捉える。また、ここで把握される基盤環境と生物群集の関係は、注目種・群集の見直しや調査・予測などにも活用することができる。

「注目種・群集に関する調査・予測」では上位性・典型性・特殊性の視点から生態系を特徴づける生物種・群集に着目し、事業による環境の変化が注目種・群集へ及ぼす影響をより詳細に調査・予測することを通じて、生態系への影響を捉えていくこととなる。

そして、これらの方法による調査・予測を相互に関連づけながら実施し、両者の結果を合わせて生態系への影響を予測評価するものである。

調査・予測・評価手法の見直しの経緯および理由と最終的に選定した項目・手法は準備書に記載し、改めて意見を聴くことになる。

準備書や評価書では単に環境影響評価の結果を述べるだけでなく、どのような点に重点を置いたのか、どのように考えて予測・評価を行ったのかなどの結果を導いた過程と事業者としての見解を示すとともに、結果を導くこととなった元データをまとめ、公開することが大切である。ただし、希少種については盗掘・密猟につながらないよう詳細な分布を示すことは避けるなど、その種のおかれている状況に応じて必要な配慮を加えなければならない。

また、合意形成のためには、環境影響評価のそれぞれの段階でその時点の計画熟度を踏まえた事業計画の内容(必要性、効果、計画策定の経過なども含む)や事業者の環境保全に関する基本的な考え方について、十分説明していくことが大切である。

さらに、有識者や委員会などから助言や指導を得ることや、準備書、評価書の作成段階では内容を分かりやすく表現できるよう創意工夫することなども望まれる。

(2)調査・予測・評価の項目及び方法

1)生態系の機能に及ぼす影響に関する調査

生態系の機能に関する調査は、対象とした機能について水質、底質、動植物などの関連する環境要素を整理し、これらの要素と機能自体を指標する物質生産量や水質浄化量などを調査項目とする。対象とした機能を指標する生物種・群集が見いだされる場合は「注目種・群集に関する調査」における典型性の視点から注目種・群集を選定して調査・予測・評価をおこなう。

調査項目は影響フロー図に基づいて検討すると効果的である。影響フローには現時点で考えられる影響をほぼ網羅的に示すこととなるが、現在の科学的知見では、すべての項目と影響の流れを定量的に調査し、予測することは難しい場合が多いと考えられる。実際には、海域生態系の有する機能の仕組みを簡略化することで数値計算を可能にした数値モデルによる予測が用いられることが多い。数値モデルによる予測を行う場合は、予測する項目に適した予測範囲・計算条件・パラメータなどを十分検討し、必要なデータが的確に得られるように調査計画を立てる。一方、数値モデルによって予測できる機能は今のところ生物生産、物質循環、浄化量などに限られており、他の多くの機能については定性的な手法、あるいは事例解析的な手法によって調査・予測をすることとなる。その場合でも予測結果の根拠や予測に用いたデータが極力定量的に示せるような調査計画を立てる。

2)基盤環境と生物群集についての調査

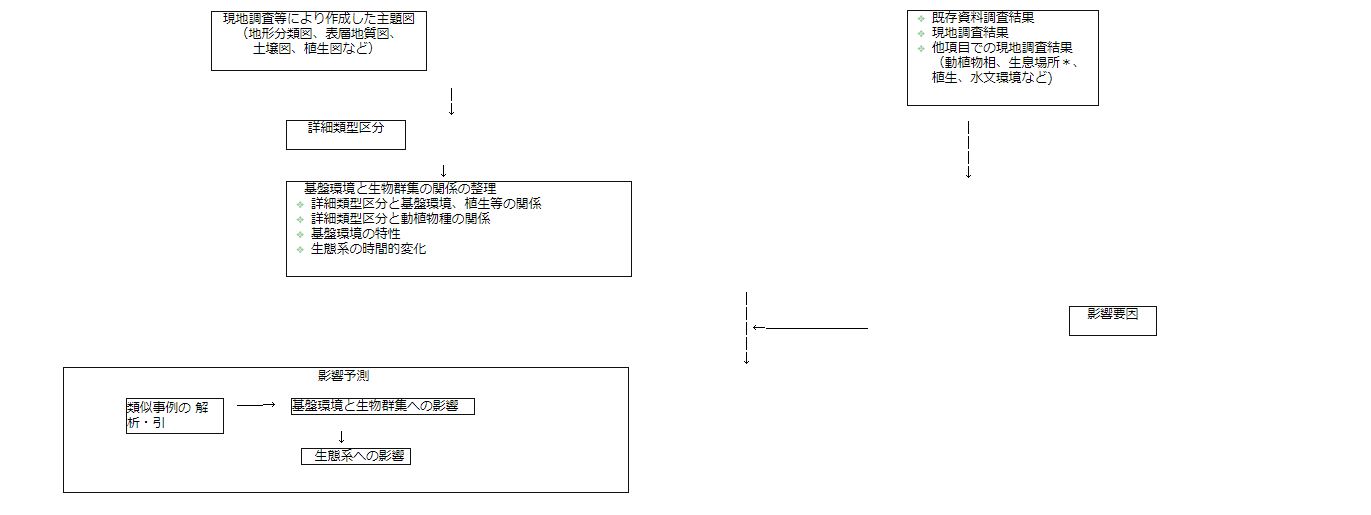

特定の注目種・群集に関する詳細な調査を行う前に基盤環境と生物群集の関係について概括的に幅広く調査することにより、生態系の垂直・水平構造を把握する。このためには、基盤環境、植生、動植物種の関係を把握することを念頭に、「地形・地質」「植物」「動物」などの他項目と連携した現地調査および既存資料調査を行うことが有効である(図●)。「水環境」「地形・地質」「植物」「動物」など基盤環境と生物種・群集に関わる他の環境影響評価項目の調査はいずれも先行して実施すると、調査結果が活用でき効率がよい。

調査は、既存資料と現地調査により各種の基盤環境、植物群落、動植物相、動植物種に関する情報を収集し、その関係を整理する。生物種・群集の特性把握に必要な調査項目の例を以下に示した。

-

基盤環境と生物種・群集の対応関係

植物群落:一般的な分布特性、生育基盤の特性、遷移系列、対象地域での分布状況

植物種:生育基盤の特性

動物種:一般的な分布特性、生息基盤の特性、利用空間の特性、対象地の利用様式、生活史

-

生物種・群集の相互関係

植物群落:相観、遷移系列・遷移段階、群落構造、種組成

植物種:生育する植物群落、動物との関連(受粉、種子散布、被食)

動物種:個体の大きさ(個体重など)、生息個体数・密度、生活史、食性、栄養段階、捕食者、寄生者

生物種・群集については、調査項目に掲げた生息空間、群集、植物群落、遷移系列、分布域、栄養段階、生態的地位、生活形、対象地域の利用様式などの視点から同じ特性を持つ種群ごとに整理する。

調査結果のうち、生物種の栄養段階や捕食-被食関係などは上位性の種・群集、基盤環境の連続性や変動性と生物種・群集の関係などは典型性の種・群集、局地的な基盤環境と生物種・群集の関係などは特殊性の種・群集の再検討に有用である。注目種・群集の調査・予測に際しても基盤環境と生物種・群集の調査を先行して実施することが望まれる。

○基盤環境と生物群集の関係についての調査にあたってのポイント

-

対象地域の生態系の特性や事業の特性を踏まえ、その垂直・水平構造への影響を把握するために必要な情報の項目について、実際の環境影響評価の案件ごとに検討する必要がある。

-

動植物相について把握・整理を行う生物群は、スコ-ピングでの検討結果から、対象地域の生態系の特性や事業の特性に応じて生態系の変化を検討するために必要と考えられる主要な生物群を対象とすれば良い。

-

基盤環境と生物群集の関係の整理を行う際には生物の生活史を考慮することが重要である。例えば、動物ではその場所が繁殖場所かどうか等は重要である。生物の生活史と利用する環境との関係を整理するにあたっては既存資料調査や現地調査により十分に情報を収集する。

-

植物群落は基盤環境の変化や人為的要因などに影響を受けて常に変化し、その変化は生息場所に影響を与える。このため、基盤環境の変化が生物群集に与える影響を整理するには植物群落の時間的な変化とその要因を把握する必要がある。現地調査結果のみによっては植生の変化傾向など調査に長期間を要する情報は得られないため、既存文献から得られる情報を十分活用する。

-

基盤環境を捉える際にはその目的に合ったスケール・分類を工夫する必要がある。例えば、地形分類には形状、成因、地史、地形の安定性など異なるレベルでの区分方法があるが、広域において地域の特徴を捉える場合には大起伏山地、小起伏山地など、形状による分類が有効となる。種レベルでの生息場所の特徴を捉える際には斜面の凹凸など地形の安定性を反映させた分類方法が有効となる。

-

湿地や石灰岩の露岩地など対象地域の生態系を捉える上で小規模であっても重要な環境が見落とされないよう注意する。このような環境を抽出するためには地域のモザイク性を十分捉えることができるスケールで調査・整理を行う必要がある。

○詳細類型区分についてのポイント

基盤環境、植生、動植物種等の情報を整理する際には、他項目における調査により作成した主題図により詳細類型区分図を作成し、詳細類型区分を要素間の関係を整理するための単位とすることが有効と考えられる。スコーピング段階では作成した既存資料を基に類型区分図を作成する。これを現地調査結果に基づいて修正・再検討し、現況に即して作成するものが詳細類型区分図である。

詳細類型区分は適切な要素により捉えられた環境の重ね合わせにより抽出する。重ね合わせる環境要素としては地形・地質や動植物項目において作成された主題図を利用する。抽出された単位は、煩雑なものとならないよう、環境要素の対応関係に基づいて整理する。

なお、詳細類型区分の単位の抽出においては小規模であっても重要な環境が見落とされることのないように注意する。小規模な要素は点情報として把握することも考えられる。同様に、類型区分間にみられる移行帯についても生態系を捉える上で重要であり、線情報として整理するなど見落とされないように注意する必要がある。

詳細類型区分に際しては、生物群集の生息場所を把握するために適切なものとなるよう区分の単位を考慮する必要がある。例えば、鳥類と昆虫類とでは行動圏の大きさや、生息場所の環境の質が異なるため、環境との関係を捉えるための情報や空間のスケールは異なってくる。詳細類型区分の単位が様々な生物との関係に対応できるものとなるよう階層性を持たせるなどの工夫をする必要がある。

詳細類型区分は現地調査と並行して適宜修正し、現地調査結果を踏まえて最終的なものに仕上げる。

*本書では動物の生息場所及び植物の生育場所をも含めて、「生息場所」と表現する。

3)注目種の調査

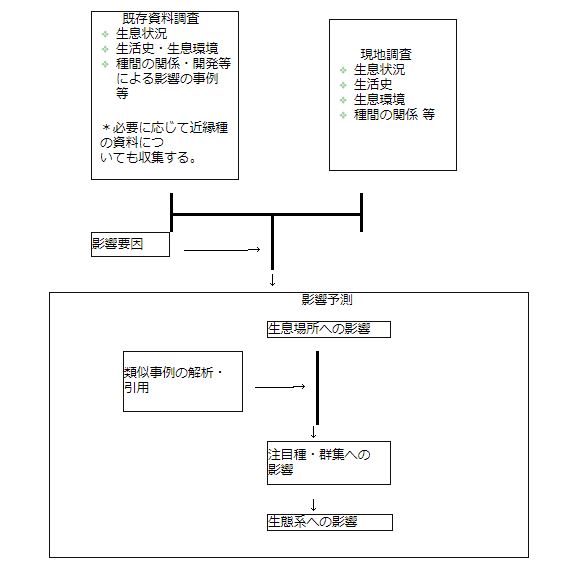

生態系に関する調査は事業による注目種・群集や生態系の機能などの変化を予測するための調査である。したがって、環境要素の変化が生物にどのような変化を及ぼすかということをできるだけ定量的に予測するための情報を得ることが調査の目的となる。

調査項目は注目種および重要な機能に及ぼすと想定される影響のフロー図を基に検討すると良い。事業による影響が注目種に及ぼす影響フローには現時点で考えられる影響をほぼ網羅的に示すこととなる。しかしながら、現在の科学的知見ではそのフローに示された項目と影響の流れのすべてを定量的に把握することは難しい場合が多いと考えられる。実際には、その時点で活用し得る科学的知見や生態系項目についてどの程度重点を置いて環境影響評価を行うべきかの検討を踏まえて、フロー図に示した影響の検討結果を基に、重要と考えられる部分について調査・予測・評価することとなろう。したがって、どの部分を重点的に評価すべきかをよく検討し、その選定理由を明確にすることが特に重要である。

重点的に評価すべき項目が選定されたら、その予測のために必要となる調査・予測項目と手法の検討を行う。調査項目の検討の際に重要と考えられる視点は、次のとおりである。

-

事業の影響によって当該海域の注目種の生息状況にどの程度影響が生じるか。

-

事業実施に伴う環境要素(地形や水質・底質など)の変化がどの程度注目種に影響を及ぼすか。

-

注目種個体群への影響が生じた場合、他の生物(生態系)にどのような影響を及ぼすか。

これらのことを十分に検討し、調査計画を立てることとなるが、その際には、注目種の生活史に配慮することが重要である。生物はその生活史に応じて生息場所や餌料など選好する環境を変化させることが多い。したがって、調査地点・時期・期間・回数などは注目種や注目種と深い関わりを持つ種の生活史を極力把握できるように設定する。特に、種によっては生活史のごく一時期のみにある場を利用したり、ごく小規模な場を失うことにより生存が危ぶまれるようなものもあることから、そのような時期や場を見落とすことなく把握できるように設定することが必要である。

注目種の生息場所に関する好適性の区分を行うことは、複雑な生態的な側面を生息場所という土地の空間的な広がりとして把握しその変化を定性的または定量的に予測評価できることから、注目種への影響や環境保全のための配慮について検討していくためのひとつの有効な方法である。

回遊魚などでは遡上行動・能力の測定実験などにより得られる知見が、流況の変化に伴う影響や環境保全措置の効果などに関する予測に有効な場合がある。このような実験的な調査手法も必要に応じて選定する。

注目種・群集に関するこれらの調査項目の中には、対象とする種によっては調査方法が確立されていない場合や調査方法としては確立されていても調査に長年月を要するために現実的でないものもある。そのため、調査項目の選定にあたっては調査対象となる生物種の生態的な特性を十分考慮する必要がある。

(4)生態系への影響予測

1)影響予測の基本的考え方

予測の段階には大きく分けて次のようなケースが考えられる。

-

物理的・化学的影響の程度や時間的空間的な広がりが明確でなく、環境への影響が定性的にのみ予想される場合。生態系への影響予測も定性的・傾向的にしかできない。

-

物理的・化学的影響の程度や時間的空間的な広がりは、かなり正確に予測できるが、影響を受ける側(主に生物)の反応は定量的に予測できない場合。現実的にはこのようなケースが多い。

-

物理的・化学的影響の程度が極端に大きく、生物の生息に明らかな障害となるため、予測も明確にできる場合(埋立による死亡・逃避など)。

予測を行う際には上記のそれぞれの場合に応じて適切な手法で行うこととなる。その際の、基本的な留意点として以下の事項があげられる。

-

生態系の構造や機能のどの部分を対象とするのか、どの生物を対象とするのかを対象として選定した理由とともに明確にする。

-

科学的・技術的に可能な範囲でできる限り定量的な予測を行う。特に、物理的・化学的影響の程度については、時間的空間的に定量的な予測を行うようにする。

-

生物種・群集の変化に関する定量的な予測は直接改変による消失などの場合を除き、難しい場合が多いが、生物の生理的・生態的な特性を十分に検討し、調査で得られたデータに基づいた客観的な予測を行う。

-

生態系の機能については機能の仕組みを簡略化して数値計算を可能にしたモデルが開発されているものもある(基礎生産や物質循環など)。それらのモデルを利用する場合には必要なパラメータを得て予測を行う必要がある。モデルが開発されていないものについては機能の仕組みを十分に検討し、調べられることは調べた上で予測を行う。

-

例えば河川の流速の予測値が流心の流速を示していることに対して、生物にとって重要なのは河岸付近の流速であることなど、モデルが示す水理学的な数値と実際のハビタットとのギャップについても考慮する必要がある。

-

環境条件の変化による基礎生産速度の変化測定実験、生物の行動変化測定実験(忌避物質への反応など)など、実験的手法を用いることが予測の手段として効果的な場合がある。必要に応じて実施可能な実験的手法の検討も行う。

-

類似事例や科学的な知見の引用は重要であるが、対象事業の影響に当てはめる場合には種や環境条件によって地域的な差がある可能性があり、引用したデータについてはその背景を十分考慮する。

-

生態系は物質循環やエネルギーの流れをもとに成り立っているため、例えば河川における流況・水質・底質のように一体不可分な内容が多い。このため、各々の予測作業を統合して総合的に影響を検討する必要がある。

-

予測にあたっては事業実施区域や調査地域を一律に考えるだけではなく生態系のまとまりを考慮し、小流域単位で様々な予測結果をとりまとめるなど予測評価のための空間単位を考慮することも大切である。

-

事業による環境の消失・縮小に伴う影響だけではなく、新たに創出された環境により生じる移入種の侵入・都市型生物の増加などによる影響も考慮する。

-

生態系への影響は工事中は影響が大きくても工事後には植生の回復などにより影響が緩和される場合もあり、逆に長期的に時間とともに大きな影響が現れる場合もある。このように影響が時間とともに変化する場合があることを考慮する必要がある。

-

結果の記載にあたっては図表を添付するなど、わかりやすい説明をするとともに、結果を出したプロセスの明示、予測の前提条件、パラメータ設定の根拠、データやモデルの精度と不確実性などについての説明も行う。

2)予測手法の検討

(a)生態系の機能に及ぼす影響予測

生態系の機能には様々な環境要素と生物が複雑に関係しており、多くの機能については特段の確立された予測手法があるわけでない。

比較的定量的に予測できる項目としては、海域では基礎生産や物質循環、あるいは生物(サンゴ礁等)による消浪機能などに関するものがあり、いくつかの数値モデルが開発・利用されているので、必要に応じて適切なモデルを選定して利用する。陸水域でも海域と隣接した汽水域や水塊としてとらえられる湖沼やダム湖については、このような数値モデルを積極的に活用する。場合によっては簡易な計算や既往事例などから予測することもできる。また、生物(藻場等)による汚濁物質の捕捉や堆積促進機能など、実測からかなりの知見が得られると考えられるものもある。それら以外の機能については評価の重要性に応じて実施可能な手法を講じて予測することとなる。

数値モデルなどによる予測のできない機能については定性的な手法、あるいは事例解析的な手法によって予測をおこなう。この場合は、機能に関連する基盤環境と生物種・群集の予測結果や他の環境影響評価項目の予測結果などを踏まえておこなう。その場合でも予測結果の根拠となる基盤環境要素の変化については可能な限り定量的に示すことが重要である。

|

(b)基盤環境と生物群集の関係による生態系への影響予測手法

事業の影響要因が基盤環境と生物群集、及びその相互の関係に与える影響を概括的に幅広く予測する。この際、生物群集の生息場所が変化する可能性を、類似の事例や既存の知見を参考に検討する必要がある。

また、基盤環境や人為影響の変化により植生が時間的に変化し、生物の生息場所に影響を与えることにも留意する必要がある。事業の実施により新たな水域や緑地がつくられる場合は、その基盤環境要素の特性や近傍の同様の生態系に生息する生物種・群集を参考に、構成要素や構造、機能の変化を予測する。事業による人為影響の拡大により、移動能力が高い動物の周辺の類型区分(生態系)へ逃避、分散が考えられる場合は、逃避先・分散先の生態系の構成要素や構造、機能の変化も予測する。

直接的な影響については改変を受ける類型区分とその構成要素や構造、改変の程度を事業計画に関する図面や類型区分図を参考に予測することができる。間接的影響については以下に示した項目(例)について、調査結果や既存文献、類似事例などにより得られる生物種の生態に関する知見をもとに予測する。

-

基盤環境要素の変化に伴う類型区分自体の変化や予測地域内の類型区分の面積割合などの変化

-

水環境などの基盤環境要素の変化に伴う生物種・群集の変化

-

基盤環境要素の相互関係や、生息空間の存在状況の変化

-

食物連鎖など生物種間・群集間の関係の変化

-

主要な生物種の行動圏・分布域や生活史における水域の利用状況の変化(特に繁殖環境の変化)

これらの作業を通じて、生態系の垂直・水平構造の変化を把握し、それによる生態系への影響を予測する。

|

(c)注目種・群集による生態系への影響予測手法

注目種・群集による生態系への影響予測はまず事業による影響要因により、注目種・群集に直接的・間接的にどのような影響が及ぶのかを予測することから始まる。

予測は、主に注目種・群集の生息場所への影響から注目種・群集の生息に与える影響について、類似の事例や既存の知見と現地調査結果を参考に行う。また、種間関係の変化(捕食者の増加、帰化種等による在来種の圧迫、餌種の変化など)による注目種・群集に対する影響の可能性や程度についても検討が必要である。その際には、注目種の生理・生態特性やハビタットの利用状況が地域によって異なることがあることに留意する必要がある。

なお、海域における基礎生産と濁りの関係や生物の生息と塩分変化のように、実験的手法や詳細な現地調査によって注目種の生理・生態特性と環境要素との関係を知ることができる場合もあり、できる範囲内で極力正確な情報を得て、定量化・モデル化を試みる姿勢が望まれる。

注目種の生息状況の変化から注目種個体群への影響が予測できたら、注目種同士や注目種を取り巻く主要な生物間の関係をみて、注目種の変化がどのように他の生物に関係し、影響が伝播するかについても検討する。注目種との関係が強く、注目種の変化が他の生物にも大きく影響を及ぼす場合には、その生物についての予測・評価も必要になる。

これらの予測結果により、注目種・群集が指標している生態系の構造や機能の変化を把握し、それによる生態系への影響を予測することになる。その際には、注目種・群集が上位性、典型性、特殊性など生態系のどのような部分を指標しているかに留意しつつ検討する。以下に、生態系の構造や機能の変化を予測する際の視点を例示する。

-

注目種・群集と同様の栄養段階や生活史、生活形を持つ種・群集の変化

-

注目種・群集と捕食-被食、共生・寄生、競合、すみわけなど相互関係を持つ種・群集や、生息空間が注目種・群集と類似する種・群集の変化

-

注目種・群集が関わる生態系の機能の変化とその機能に関係する種・群集の変化

|

3)予測地域

予測地域は、「評価する上で重要な類型区分」の存在する範囲など事業による影響が及ぶ範囲を対象とするとともに、調査結果を踏まえ、影響の程度・内容や対象の特性に応じて周辺の地域も含める必要がある。例えば、河川の分断による生物の移動阻害は、河川全体や海域生態系にも影響を与える可能性がある。特に対象河川の延長が長い場合は、調査地域よりも予測地域を広く設定する場合が考えられる。

注目種・群集の予測地域は注目種・群集が事業による影響を受ける範囲を対象とするとともに、影響を予測するために、場合によっては事業実施区域及びその周辺にみられる個体群全体が含まれる地理的範囲などを対象として予測することも必要である。

4)予測対象時期及び期間

予測の対象時期は対象とする基盤環境、植生、動植物種及び注目種・群集の特性を踏まえ、影響の大きさを的確に把握できる時期に設定する必要がある。その際の視点を以下にあげる。

-

事業に伴う影響が最大となる工事中の代表的な時期、および生態系が安定する供用後一定期間経過した時期を基本として設定する。特に直接的影響については基盤環境の直接改変をおこなう工事の終了時や竣工時を予測時期とする。

-

季節による影響の程度の変化について考慮する必要がある。例えば、注目種・群集の生活史を考慮し、影響が最大に見積もられる季節を予測時期とする。

-

環境保全措置を講じた場合は、予測時期はそれぞれの措置が効果を発揮し、生態系が安定すると想定される時期までを対象とする。

工事後には植生の回復などにより影響が緩和される場合もあり、逆に時間とともに影響が拡大する場合もあると考えられる。供用後に影響が徐々に変化することが予想される場合や、周期的な洪水や増水の発生が考えられる場合もある。このため、工事及び施設の存在・供用の影響を予測する時期については一時点だけを予測するのではなく、可能な限り時間的な影響の変化が捉えられるように予測の時期を設定する。時間的な影響の変化がとらえられるように、予測時期を一定の間隔で複数回設定するなどの工夫も考えられる。

なお「生態系が安定すると想定される時期」とは、事業特性や対象となる生態系の特性や植物群落の遷移段階などによりとらえ方が異なることに注意する。河川を例にとると流量や流速の変動、浸食、堆積による河道の変動により基盤環境要素が刻々と変化する。また、河畔植生は洪水の発生など不安定な基盤環境要素の上に成立し、維持されている。このように、場の変動が重要な生態系では「安定」は変動する場の状態が維持されていることを含めて考える必要がある。