平成13年度 第1回総合小委員会

Ⅰ-1自然との触れ合い分野における環境影響評価の基本的考え方

1 「自然との触れ合い」とは

環境の保全について基本理念を定めた「環境基本法」(平成5年)が制定されたことは、我が国が開発並びに経済優先の社会から環境を保全し自然との共生を図る社会へと着実に移行しつつあることを如実に示すものである。同法第14条第3号では、環境の保全に係わる基本的施策策定の指針として、「人と自然との豊かな触れ合いが保たれること」が明記された。

このことは、従来から環境保全の対象とされてきた生活環境並びに自然環境に加えて、人と自然との豊かな触れ合いの確保が重要な柱として位置づけられ、身近な自然の重要性に対する認識が一般に定着してきたことをあらわすものである。

環境影響評価における「自然との触れ合い分野」に関わる項目としては「景観」及び「触れ合い活動の場」の2つの項目が含まれるが、これらの項目については、以下に示すような基本的な考え方に基づいて「人と自然との触れ合い」という観点から捉えていく必要がある。

1) 「人」との直接的な関係

環境影響評価は、計画されている事業計画が対象地の環境的価値にどのような影響を与えるのかを調査、予測、評価するものである。その環境的価値には幾つかの側面があり、大気や水、土壌といった対象地における無機的な環境構成要素に関する側面もあれば、対象地に生育・生息し、その場所の生態系を構成する植物や動物等の側面もある。そして、対象地を訪れてハイキングや自然観察を楽しんだり、日々の生活の中で対象地の緑を目にするといった、人と自然との触れ合いも重要な一側面であり、近年、その重要性がますます注目されてきている。

「人と自然との豊かな触れ合い分野」は、そうした対象地が有している人々の生活や営みをより豊かにする価値に着目するものであり、人と自然環境との関わりという側面における対象地への影響を把握するものである。したがって、「人」あるいは「生活」と直接的に関わる問題であることが大きな特徴であり他の分野とは異なっている。人と自然環境との相互関係によって引き起こされる、人の行動や営み、認知や印象などを指標として把握するものと言える。

2) 「景観」と「活動」

「人と自然との豊かな触れ合い分野」には「景観」と「触れ合い活動の場」の二項目がある。これは人と自然との豊かな触れ合いを、人の視覚現象を通して把握する「景観」と、人の行動を通して把握する「触れ合い活動の場」という二つの項目から、調査、予測、評価するということである。つまり、対象地の環境が有する人の生活や営みを豊かにする価値を、その場所の景観を人がどのように受け止め認識するかという側面と、その場所でどのような活動を展開するかという側面から評価するというものである。

一口に人と自然との触れ合いといっても、宗教や信仰など人の意識の深層に関わる問題もあれば、山菜やキノコなどの産物を食べるといった生活に直接関わる問題もあり、様々なレベル、多様な側面を有している。したがって、その全てを把握することは非常に困難であり、事象として把握できる範囲で評価する以外にない。

人の景観認知と活動は、触れ合いを事象として捉える場合の二本の柱と言える。この両者を完全に分離することは難しいが、以下に示すとおり、人と環境との関係における異なった側面に注目するものである。

(1) 景観

人は、対象地を「見る」という行為を通して自然の存在や様相を把握し、自然とふれあっている。景観は「人間をとりまく環境のながめにほかならない」と概念規定されるように、対象地の地形や植生などの諸要素が複合的に形成する環境の姿が、人の視覚像として把握されるものである。その景観の形態や特徴を人がいかに評価するかを通して、事業が環境に及ぼす影響を把握する。

(2) 触れ合い活動の場

また、人と自然との触れ合いは、その場所で展開する諸々の活動にも表れる。触れ合い活動と総称される活動には、自然観察会や創作活動、ハイキングやキャンプといった多様な活動があり、対象地の自然環境が有している様々な特徴に応じて、その場所に適した活動が選択され展開される。こうした対象地で実施されている何らかの形で自然と接触する活動を通して、事業が環境に及ぼす影響を把握するものである。

2 環境影響評価における自然との触れ合い分野の意義と役割

環境基本法第20条では、環境影響評価の推進が明確に示され、「環境影響評価」が国全体の施策として法律上位置づけられることとなった。このような経過を受けて成立した「環境影響評価法」(平成9年)では、従来の閣議決定要綱での環境影響評価に比べ、新たなニーズへの対応に加え、これまでの「保全目標クリア型」から環境影響をできる限り回避・低減させるための「ベスト追求型」の考え方を取り入れることや、スクリーニング、スコーピングの手続の導入など新しい考え方が取り入れられるようになった。

さらに同法第4条第10項及び第13条の規定に基づき環境庁長官が定め公表する「基本的事項」の「環境影響評価の項目の選定に関する事項」では、「自然との触れ合い」を「景観」と「触れ合い活動の場」の環境要素に区分している。このことは、閣議決定アセスで対象としていた項目の「野外レクリエーション地」を人と自然との触れ合いの活動の場へと拡大し、「景観」をより主体である人間の認識を含む概念へと進化させることとなった。自然が人間に与える恩恵を保全すべき環境の一要素として捉え、次世代に継承していくことが新たな時代の要請であることがより明確になったわけである。

本書は、以上の背景と経過のもと、新しい環境影響評価法にふさわしい環境影響評価技術のうち、環境要素として新設された「自然との触れ合い(景観、触れ合い活動の場)」の環境影響評価をどのように進めるのか、また新しく義務づけられた「スコーピング」や新たな考え方「ベスト追求型」などを取り入れたメリハリの効いた環境影響評価技術のあり方について取りまとめたものである。

自然環境のなかでも「人と触れ合える豊かな自然」の価値は今後益々増加していくものと考えられ、その評価には自然そのものの物理的評価に止まらず人間の認識や主観などが深く係わっている。

したがって、環境影響評価における「自然との触れ合い分野」の果たすべき役割は、「人が触れ合える豊かな自然」を確実に次世代に継承していくというだけでなく、誰もが感覚的に判断できる環境要素として、環境影響評価を通じて行われる様々な主体間での合意形成に重要な役割を果たすことが期待されている。このような役割を十分認識し、「自然との触れ合い分野」の環境影響評価を進めていく必要がある。

3 環境影響評価における「景観」の基本的な考え方

1) 環境影響評価における「景観」の捉え方

「景観」には客体としての環境要素として捉えるための「要素の状態」という第一の側面と、客体としての環境要素を人間が認識する際に主体によってなされる価値の状態を捉えるための「認識の状態」という第二の側面があり、「景観」が人と自然との豊かな触れ合い分野の環境要素として位置づけられた経緯を踏まえれば、今後は第二の側面に踏み込んだ環境影響評価が行われることが望ましい。

したがって環境影響評価における「景観」とは、視覚を通じて人間に与えられる認識であると捉え、「景観」項目では視覚を通じて人々が直接感じる感覚的な影響を予測・評価することが重要である。

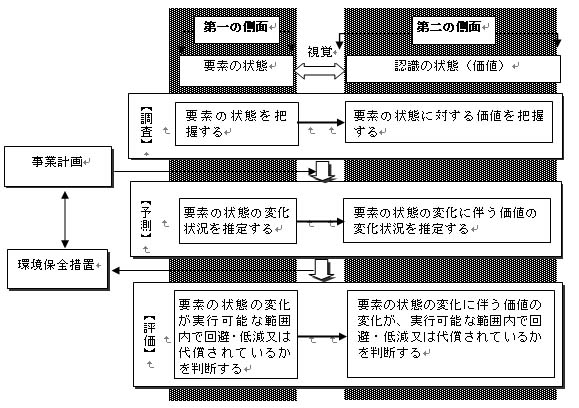

上記のような考え方に基づけば、「景観」項目における調査・予測・評価の枠組みの概念は以下に示すように「要素の状態」と「認識の状態」の2つの側面で捉えることとなるが、調査・予測・評価の作業としては、「要素の状態」を把握した後に「認識の状態」を把握するという手順で進めることとなる。

図Ⅰ-1-1 「景観」項目における調査・予測・評価の枠組みの概念と作業手順

2) 「景観」項目における影響の種類

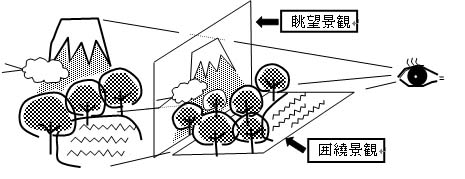

「景観」を把握するための技術手法としては、景観を視覚を通じて認知される像として2次元的に把握しようとする手法と、景観を構成している物体群の存在する場(身の回りの空間)として3次元的に把握しようとする手法があり、前者は眺望景観、後者はいにょう 囲繞景観と呼ばれている。(図Ⅰ-1-2参照)

図Ⅰ-1-2 眺望景観と囲繞景観の概念模式図

「自然風景地計画のための景観解析Ⅱ」(観光16,塩田敏志他,1967)より引用

環境影響評価においても、「景観」項目における影響の種類として、眺望景観及び囲繞景観の区分を用いた方が、調査、予測、評価及び保全措置の立案に当たっての具体的技術手法の検討・整理がしやすいと判断されたことから、ここでは眺望景観及び囲繞景観の区分を環境影響評価における「景観」項目の環境要素の細区分として用いた。

(1) 眺望景観

眺望景観とは、「眺望点」から「景観資源」を眺めた時に視覚的に捉えられる景観像を環境要素とし、事業の実施に伴う景観像の変化と、それを眺めている主体が受ける価値の認識の変化を影響として捉えるものである。

したがって、眺望景観に影響を及ぼす可能性のある範囲は、事業実施区域及び景観資源の視認可能域となり、一般的に事業実施区域外の広い範囲が対象となる。

(2) 囲繞景観

囲繞景観とは、「眺望点」や「景観資源」を一定の範囲を有する空間領域として捉えた場合の空間内部の景観を構成する物質群の在りようを環境要素とし、事業の実施に伴う物質群の変化と、物質群の変化に伴う主体の利用性及び主体が受ける価値の認識の変化を影響として捉えるものである。

したがって囲繞景観に影響を及ぼす可能性のある範囲は、事業が物質群に直接もしくは間接的に変化を与える可能性のある、事業実施区域内及びその近傍に限られる。

3) 「景観」項目における価値軸とその把握

「景観」項目における環境影響評価の目的は、事業の実施に伴う影響によって、景観の有する価値が低下することに対し、適切な保全措置が検討されることである。「景観」を、視覚を通じて人間に与えられる認識であると捉えた場合、人間は受けた視覚的印象を認識する際の印象の強さによって景観の価値を認識する。

価値軸には、誰しもが普遍的に共有しているような価値軸と、特定の地域や主体に固有な、価値軸とが存在する。ここでは前者を普遍価値と呼び、後者を固有価値と呼ぶこととする。視覚的印象を受けた主体は、普遍価値と固有価値の両方、あるいはいずれかに照らして価値を認識するが、どちらの価値軸を優先させるかについては、地域の特性や主体の特性によって異なることから十分な調査が必要である。

環境影響評価においては常に2つの価値軸の存在を意識した調査を実施し、その上で、調査結果によっては、予測、評価に際してどちらかの価値軸を優先させることも可能となる。

したがって、先に示した「認識の状態」に関する調査、予測、評価においては、普遍価値と固有価値のそれぞれに着目した作業が必要となる。

なお、環境影響評価においては、現況における景観の価値が、計画されている事業によりどのように変化するのかを予測し、その価値変化を相対的に評価することを目的としている。そのため、ここでいう価値の把握とは、現況における景観の絶対的な価値を評価することではなく、現況の景観の価値をできる限り正確に把握するために行うものである。

「景観」項目における環境影響評価では、事業の実施に伴う影響による景観の価値の変化を調査、予測、評価することになるため、影響を受ける景観の種類である眺望景観と囲繞景観のそれぞれに対して、普遍価値と固有価値の2つの価値軸に照らして認識の状態を把握し、その変化状況を予測する必要がある。

実際の価値の認識は、個々の人間が無意識のうちに多様な軸を設定し、複雑な指標の重回帰分析を行った結果として認識されるが、環境影響評価においては価値を認識する上で重要な項目(以後「認識項目」という)を絞込んだ上で、その認識項目に関する代表的な指標を用いた単回帰分析を行うといった手法をとるのが現実的である。

しかし、一方で、全国一律の画一的な評価にとどまってきた従来の環境影響評価の問題点を見直し、人と自然との豊かな触れ合いの確保に向けて機能させるためには、個々の案件ごとにできる限り幅広い観点から地域の特性に合った認識項目の選定に努める必要がある。

既存の知見から眺望景観と囲繞景観のそれぞれの価値の認識において、関わりが深いと判断された主要な認識項目例を、普遍価値と固有価値の2つの価値軸に区分し、表Ⅰ-1-1に整理して示した。

個々の案件では、表を参考としながら、眺望景観と囲繞景観におけるそれぞれの認識項目を、普遍価値と固有価値の2つの価値軸に照らして選定することとなる。ただし、重要な認識項目が複数存在していたり、認識項目に判断上の重みの違いがあったり、既存の知見では抽出されていないような重要な認識項目が別途存在する場合もあるため、ケースバイケースで十分検討し、重要な観点が抜け落ちないよう留意する必要がある。

表Ⅰ-1-1 影響を受ける景観の種類と価値軸ごとの代表的な認識項目例

|

眺望景観 | 囲繞景観 | |||

| 視覚を通じて認知される景観像の変化状況によって捉えられる影響 | 身のまわりの景観として認知される場の変化状況によって捉えられる影響 | ||||

| 普遍価値 | 誰しもが普遍的に共有しているような価値軸 |

自然性 |

多様性 |

||

| 固有価値 | 特定の地域や特定の主体に固有な価値軸 |

固有性 |

固有性 |

||

4 環境影響評価における「触れ合い活動の場」の基本的な考え方

1)環境影響評価における「触れ合い活動の場」の捉え方

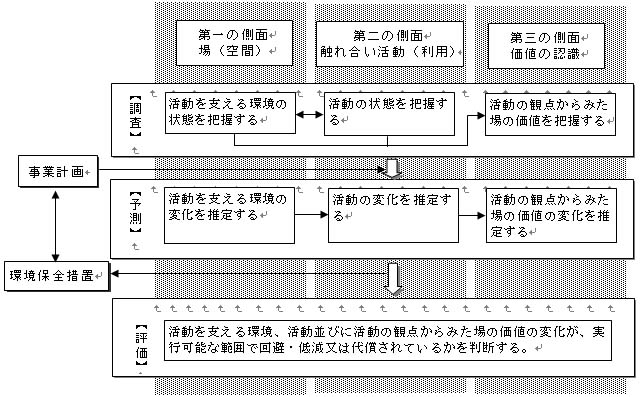

「触れ合い活動の場」は、場そのもので成立するものではなく、人々がその場を触れ合い活動に利用することによって生まれる空間である。「触れ合い活動の場」項目における環境影響評価の目的は、事業の実施に伴って、人々が活動を行っている場と活動ならびに活動の価値がどのように変化するかを、工事前との比較によって相対的に把握し、変化に対する適切な環境保全措置の検討を行うことにある。

したがって、「触れ合い活動の場」環境影響評価においては、「場」の側面と「活動」の側面ならびに、人々の「価値の認識」の3つの側面について環境影響評価を行うことが望ましい。

第三の側面である価値の認識について重視することによって、これまでの環境影響評価で看過されてきた、身近な自然や日常的な自然との触れ合いに配慮した環境影響評価が可能となる。「触れ合い活動の場」とは、人々がそこで活動することによって初めて成立する場の概念であることから、場に対して人々が感じている価値は、活動を通して把握することができる。したがって、影響予測に当たっては、活動の変化を通じて場の価値の変化を捉えていくこととなる。

図Ⅰ-1-3「触れ合い活動の場」項目における調査・予測・評価の枠組みの概念と作業手順

2) 「触れ合い活動の場」項目における影響の種類

触れ合い活動の場に対する影響には、「活動特性」への影響と「アクセス特性」への影響とがある。

(1) 活動特性

活動特性の変化とは、事業によって、場そのものおよびその場における活動の変化、さらにそのことによる場の価値の変化の3種類の変化を含む。これらの変化は、事業実施区域における改変区域が触れ合い活動の場と重なることによる場の「直接改変」と、工事や施設の存在・供用に伴い発生する様々な要因(光害、騒音、悪臭、大気汚染、水質汚染、水量変化、景観変化等)による場の「空間特性の改変」等に原因がある。

活動特性について調査・予測・評価を行う範囲は、これら2種類の改変が及ぶ可能性がある範囲である。空間特性の改変が及ぶ範囲については、事業内容に応じて要因が異なることから、ケース・バイ・ケースに考える必要がある。

「活動特性」の変化を把握するためには、「活動の状態」「活動を支える環境の状態」「活動の観点からみた場の価値」を把握し、事業によってこれらの活動特性がどのように変化するかを予測する。活動特性として、「活動の状態」「活動を支える環境の状態」「活動の観点からみた場の価値」を把握し、事業によるこれらの活動特性がどのように変化するかを予測する。

(2) アクセス特性

アクセス特性の変化とは、活動の場そのものは影響を受けないものの、利用者のアクセス(徒歩、自転車、自動車等)が影響を受けるというものである。アクセス特性に対する環境影響評価を行う対象は、事業計画や事業に伴い発生する車輌通行との関係から、利用者のアクセスが影響を受ける可能性があると判断されたルートである。

3) 「触れ合い活動の場」項目における価値軸とその把握

「触れ合い活動の場」のうち活動特性の変化に対する環境影響評価の目的は、事業の実施に伴う場と活動への影響によって、人々にとっての場の価値が変化することに対し、適切な環境保全措置が検討されることである。

価値の変化を知るには、現在、人々が活動を通じて場に対して感じている価値への影響の程度を把握することが必要である。現在の価値の把握を行うため、適切な価値軸とその把握に用いる項目と指標を設定する。

価値軸としては、誰しもが認める傑出した活動や、より幅広いまたは多くの人々に認められ、普及している活動などがもつ価値をとらえる軸と、より地域に特化し親しまれている活動がもつ価値をとらえる軸とが考えられる。前者を普遍価値、後者を固有価値と呼ぶこととする。

普遍価値をとらえるには、普及性、多様性、傑出性などの項目による把握が可能であり、固有価値は郷土性、親近性、歴史性などの項目による把握が可能である。調査地域で行われている活動については、一般的にはこれらの代表的な認識項目の全てについて価値を把握することが望ましいと考えられるが、地域の特性から把握する必要性が低い項目については省く。また、上記の代表的な認識項目以外に設定すべき項目があれば適宜追加する必要がある。

環境影響評価においては、常に2つの価値軸の存在を意識した調査を実施し、活動の場が有する価値を見落とすことがないように留意し、現況においてかかる価値を有する触れ合い活動の場が、計画されている事業によりどのように変化するのかを予測し、その価値変化を相対的に評価することを目的としている。そのため、ここでいう価値の把握とは、現況における景観の絶対的な価値を評価することではなく、現況の景観の価値をできる限り正確に把握するために行うものである。

活動特性によって把握された活動を普遍価値と固有価値の2つの価値軸に照らして認識の状態を把握し、その変化状況を予測する必要がある。

実際の価値の認識は、個々の人間が無意識のうちに多様な軸を設定し、複雑な指標の重回帰分析を行った結果として認識されるが、環境影響評価においては価値を認識する上で重要な項目(以後「認識項目」という)を絞り込んだ上で、その認識項目に関する代表的な指標を用いた単回帰分析を行うといった手法をとるのが現実的である。

しかし、一方で、全国一律の画一的な評価にとどまってきた従来の環境影響評価の問題点を見直し、人と自然との豊かな触れ合いの確保に向けて機能させるためには、個々の案件ごとにできる限り幅広い観点から地域の特性に合った認識項目の選定に努める必要がある。既存の知見から眺望景観と囲繞景観のそれぞれの価値の認識において、関わりが深いと判断された主要な認識項目例を、普遍価値と固有価値の2つの価値軸に区分し、表Ⅰ-5-1に整理して示した。

表Ⅰ-1-2 価値軸と認識項目例

| 価値軸 | 認識項目例 | ||

| 普遍価値 | より幅広い層、広範にわたり、多くの人々に認められ、普及している活動や、誰しもが認める傑出した活動がもつ価値 | 普及性 | より多くの人々に利用されている、より広範囲に亘って知られている、広域から人々が訪れる、等広く普及している。 |

| 多様性 | 多様な活動種が行われている、多様な層が活動している、年間を通じて様々な時期に活動が行われている等、活動のあり方が多種多様である。 | ||

| 傑出性 | 知名度が高い、活動に利用している資源が他に比べて優れている等、その場における活動が代替性のない傑出したものである。 | ||

| 固有価値 | その地域においてこそ可能となる活動や、地域の人々にとってかけがえのない活動がもつ価値 | 郷土性 | 当該地域においてかけがえのない、固有の価値を有するものや、地域らしさをあらわしているものである。 |

| 親近性 | 著名ではないが、身近にあって親しまれている場所等で、地域の人々が日常的に活動を行っている。 | ||

| 歴史性 | 活動に利用する資源が地域において古くから存在し、永年活動が行われてきている。 |

||