自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)環境保全措置・評価・事後調査の進め方について(平成13年9月)

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)TOPへ戻る

4 事後調査

選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査(以下「事後調査」という。)の必要性を検討するとともに、事後調査の項目及び手法の内容、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにできるようにすること。

なお、事後調査を行う場合においては、次に掲げる事項に留意すること。

ア 事後調査の項目及び手法については、事後調査の必要性、事後調査を行う項目の特性、地域特性などに応じて適切な内容とするとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能なように設定されるものとすること。

イ 事後調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、可能な限り環境への影響の少ない事後調査の手法が選定され、採用されるものとすること。

ウ 事後調査において、地方公共団体等が行う環境モニタリング等を活用する場合、当該対象事業に係る施設等が他の主体に引き継がれることが明らかである場合等においては、他の主体との協力又は他の主体への要請等の方法及び内容について明らかにできるようにすること。(基本的事項第三、二、(6))

-事後調査が必要な場合

予測および環境保全措置の立案結果において、事業による影響予測の不確実性が大きいと判断された場合、環境保全措置の効果または影響が不確実であると判断された場合、もしくは他の環境要素への影響が不明確であると判断された場合には、工事中および事業の供用後の環境の状態や環境保全措置による効果などに関し、事後調査を実施する必要がある。

-事後調査の考え方

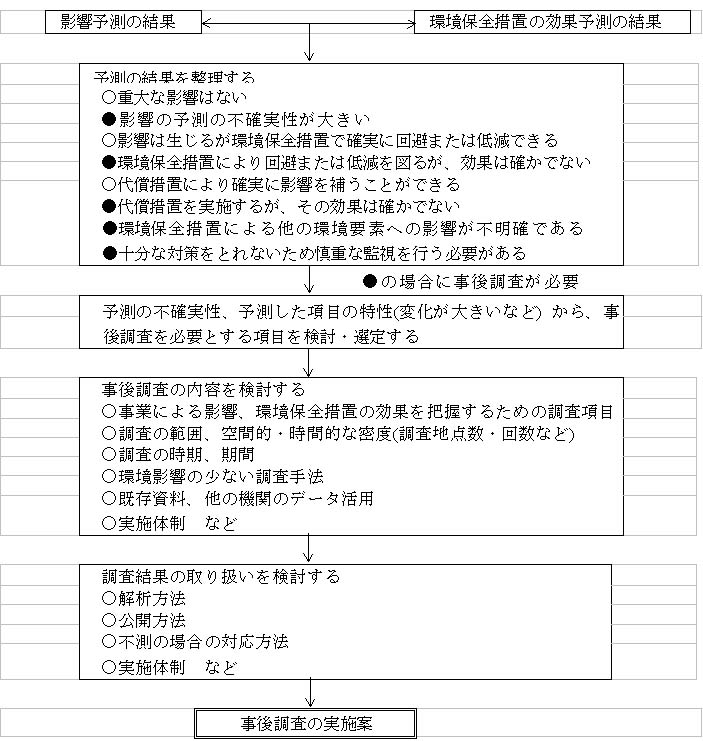

事後調査については、以下の点に留意しながら、図1-4に示した手順に従って調査内容および調査結果の取り扱いに関する方針を検討し、その結果を事後調査の実施案として一覧表などに整理し、準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。

・影響の時間的変化や環境保全措置の効果の実現までの時間を考慮し、調査時期を選定する必要がある。

・事業による影響と他の社会的変化などによるものをできる限り区分できるよう、調査地点・対象・方法・手法を設定する必要がある。

・事後調査の過程において、環境保全措置の効果が不十分であることが確認された場合や、不測の影響が発生した場合には、その都度影響の内容や程度により柔軟に追加的な措置を講じたり、技術的な進展を踏まえてより効果的な措置を検討する必要がある。

・大規模な工事が長期にわたるような場合には、適切な時期に事業の進捗に応じて得られた事後調査の結果を用いて、環境影響評価時点の予測・評価が適切であったかについて検討をおこなうことも必要である。

・環境影響評価時点の予測の前提条件とした事業計画が、計画熟度の高まりに応じて変化した場合には、必要に応じて再予測をおこなうとともに追加的な措置の検討をおこなう必要がある。

・事業者と事業完成後の管理者が異なるような場合には、事後調査の実施や必要な追加的措置などの実施に関し、適正に引継がおこなわれるようにする必要がある。

なお、事後調査の結果から追加的措置が発生する場合にはその方法など、必要がないと判断された場合にはその根拠などを含めて、公表される必要がある。

-景観における事後調査に関する留意点

景観の状態変化や価値認識の変化に対する事後調査は、原則として環境影響評価の調査において採用した手法と同様の手法を適用することが基本である。したがって、現況調査において映像情報の取得や、価値認識の把握のためのヒアリング調査や評価実験などをおこなった場合には、事後調査においても、価値認識の変化を確認するために同様の調査を実施する必要がある。

また、事後調査の実施時期は、評価の前提として見込んだ環境保全措置の効果が出現する時期に対応して実施することとなる。そのため、環境保全措置の効果の出現に対する継続的監視が必要な場合には、同様の調査を経年的に継続する必要がある場合もあり、ある時点で1回確認すればよい場合もあることに留意が必要である。

環境保全措置の効果の確認は、評価の根拠とした環境保全措置の効果を見込んだ場合の予測結果との比較によりおこなうことから、事後調査結果の公表にあたっては、予測結果との比較がしやすいように整理し、表現される必要がある。

-触れ合い活動の場における事後調査に関する留意点

触れ合い活動の場の状態変化や価値認識の変化に対する事後調査は、原則として環境影響評価の調査において採用した手法と同様の手法を適用することが基本である。したがって、現況調査において価値認識の把握のためにヒアリング調査や現地踏査、カウント調査などをおこなった場合には、事後調査においても、価値認識の変化を確認するために同様の調査を実施する必要がある。

触れ合い活動の場においては、環境保全措置の目標に掲げた保全すべき活動種の維持の程度が環境保全措置の効果の測定の対象となり、そのためには事後調査による継続的な調査が概ね必要となる。その期間や頻度は、保全すべき活動種や採用した環境保全措置に応じて適宜決める必要がある。

環境保全措置の効果の確認は、評価の根拠とした環境保全措置の効果を見込んだ場合の予測結果との比較によりおこなうことから、事後調査結果の公表にあたっては、予測結果との比較がしやすいように整理し、表現される必要がある。

-工事中および供用後の適切な対処

事後調査の結果は、まずは、当該事業における追加的な環境保全措置などの適切な実施につなげることが基本である。

したがって、評価書もしくは修正評価書の段階で公表した事後調査実施案にしたがって、工事中および供用後に事後調査を実施し、その結果から追加的措置が必要と判断された場合には、その対処の方法などに関する事業者の見解を含めて公表しなければならない。

また、事後調査結果から、特段の追加的処置の必要性が認められず、予測したとおりの環境保全措置の効果が認められた場合にも、その根拠を含めて事後調査結果として公表する。

-事後調査結果の積極的な活用

事後調査結果は、適切な調査方法の確立、予測精度の向上、客観的・定量的な環境保全措置の目標の設定根拠の取得、環境保全措置の効果の検討に関する客観的情報の提供など、将来の環境影響評価技術の向上に資する貴重な情報でもあるので、積極的に整理・解析され、活用されることが重要である。そのためには、事後調査の結果を基礎的なデータを含めて広く公開し、活用に供するための仕組みを作っていくことが望まれる。