自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)環境保全措置・評価・事後調査の進め方について(平成13年9月)

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)TOPへ戻る

2 環境保全措置

環境保全措置の目的は、環境影響評価法第1条にあるように、「環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとることなどにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保」することにある。したがって、環境保全措置の立案は、環境影響評価制度の中で最も重要な位置づけにあることを認識する必要がある。

環境保全措置は、事業による景観・触れ合い活動の場への影響を極力回避または低減するとともに、評価の対象とする地域において景観・触れ合い活動の場の保全に係る基準または目標*1が定められている場合にはそれらとの整合も図り、地域を特徴づける景観・触れ合い活動の場が有する価値を保全し、人が享受している自然の恩恵の減少を限りなくゼロにすることを目指して検討をおこなう。

| 環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避し、又は低減することを優先するものとし、これらの検討結果を踏まえ、必要に応じ当該事業の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により損なわれる環境要素の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)の検討が行われるものとすること。(基本的事項第三、二、(1)) |

| 代償措置を講じようとする場合には、環境への影響を回避し、又は低減する措置を講ずることが困難であるか否かを検討するとともに、損なわれる環境要素と代償措置により創出される環境要素に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境要素の種類及び内容等を検討するものとすること。(基本的事項第三、二、(4)) |

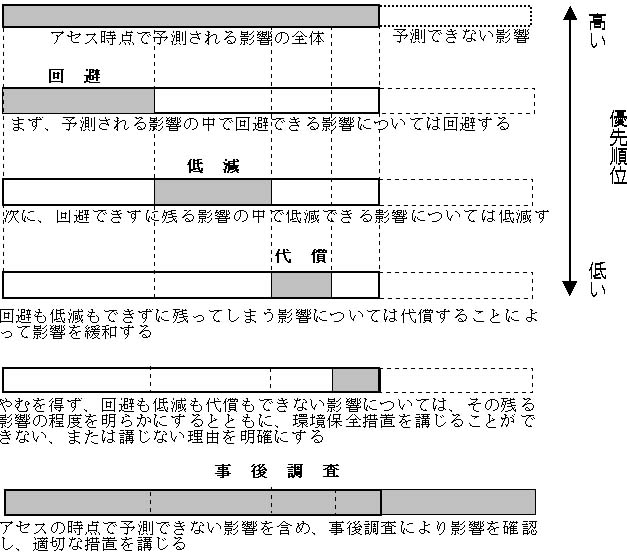

環境保全措置は、次の順位で検討をおこなう。

※1 基準または目標とは、国または地方公共団体が環境保全のために定めた計画(環境基準、環境基本計画、環境保全のための条例など)や景観・触れ合い活動の場の保全のために定めた指針などをいう。保全方針の設定に際しては、それらとの整合を図ることも重要である。なお、景観・触れ合い活動の場に関する環境基準として特に定められたものはない。

[1] 事業による影響が及ぶと予測され、環境保全措置を講ずる必要があると判断される景観、触れ合い活動の場の状態や価値の変化に関し、その影響を「回避」または「低減」するための措置を検討する。

[2] [1]による回避または低減措置の効果が十分でないと判断された場合、もしくは不可避の理由により回避または低減措置が不可能であると判断された場合に、はじめて「代償措置」を検討する。

図1-2 環境保全措置の優先順位と残る影響、事後調査の関係

田中章,1997を参考に作成

-回避、低減、代償の考え方

景観や触れ合い活動の場は人と自然との関係の上に成立しており、地域の歴史や文化とも複雑に関係していることから、事業による影響が何らかの形で生じる場合には、事業自体が中止されない限り厳密な意味での回避措置はない。また、全く同じ景観や触れ合い活動の場を創出することは現実的にはできないため、厳密な意味での代償措置も存在しない。

しかし、調査・予測結果から景観や触れ合い活動の場に何らかの影響があると予想される場合には、重大な影響を回避するための措置や、損なわれる対象や関係性を維持・修復するための措置の検討は必要不可欠である。

環境保全措置の立案とは、予測された影響を事業者が実行可能な範囲内でいかに小さくしうるかについて、より効果的な手法を合理的に選択していくことである。事業者は、最善の環境保全措置を立案し、事業による影響の回避または低減を図り、それが不十分あるいは不可能な場合には代償を図っていく必要がある。

-回避、低減、代償の内容

ここでは、回避、低減、代償とは以下に示す内容としてとらえるが、それらの間を厳密に区分できるものではない。

回避: 行為(環境影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。具体的には、事業の中止、事業内容の変更(一部中止)、事業実施区域やルートの変更などがある。つまり、影響要因またはそれによる景観、触れ合い活動の場への影響を発現させない措置といえる。

低減: 低減には、「最小化」、「修正」、「軽減/消失」といった環境保全措置が含まれる。最小化とは、行為の実施の程度または規模を制限することによって影響を最小化すること、修正とは、影響を受けた環境そのものを修復、再生または回復することにより影響を修正すること、軽減/消失とは、行為期間中、環境の保護および維持管理により、時間を経て生じる影響を軽減または消失させることである。要約すると、何らかの手段で影響要因または影響の発現を最小限に抑えること、または、発現した影響を何らかの手段で修復する措置といえる。

代償: 損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出することなどにより、損なわれる環境要素の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための措置である。つまり、消失するまたは影響を受ける環境(景観・触れ合い活動の場)にみあう価値の場や機能を新たに創出して、全体としての影響を緩和させる措置といえる。

-保全方針の設定

具体的な環境保全措置の立案では、予測結果などの情報を環境保全措置立案の観点として取りまとめ、これを踏まえて影響が予測される景観(眺望景観や囲繞景観の普遍価値や固有価値)、触れ合い活動の場(活動特性やアクセス特性の普遍価値や固有価値)などを環境保全措置の対象として選定する。それらをどの程度保全するのかといった環境保全措置の目標とあわせ、保全方針として明らかにすることが重要である。

-事業計画の段階に応じた環境保全措置の検討

環境保全措置の具体的な検討にあたっては、想定される影響要因の区分から、「存在・供用」の影響に対する環境保全措置と「工事」の影響に対する措置の検討が必要となる。

事業計画では、一般的に、「存在・供用」に関わる計画の検討が先行しておこなわれる。検討手順としては、立地・配置あるいは規模・構造、施設・設備・植栽、管理・運営といった順に段階的に検討する。そして、「工事」に関わる工事計画は「存在・供用」に関わる計画の検討がある程度進んだ段階で、これらの結果を計画条件として検討する。

環境保全措置は、このような事業計画の段階に対応して、それぞれいくつかの措置案を検討し、影響の回避または低減が最も適切におこなえるものを選択する。

従来の環境影響評価においては、このような段階的検討手順を踏まず、あるいは検討の経緯を示すことなく、最終的に採用した環境保全措置のみを記載する場合が多く見られた。このため、合意形成を図るための情報としては不十分なものとなり、かえって事業者に対する地域住民の不信感を醸成させる結果につながっていたケースもある。このような点を改善するためには、環境保全措置の検討過程や選定理由を準備書や評価書において明確に記載することが重要である。

-自然との触れ合い分野における早期配慮の重要性

一般的に事業計画の進捗に伴い、事業計画の変更が可能な程度は徐々に小さくなることから、環境保全措置のうち立地・配置あるいは規模・構造レベルにおける回避措置など計画変更の程度が大きくなる可能性のある措置については、できる限り事業計画の早い段階で検討する必要がある。

特に景観・触れ合い活動の場の項目では、景観区や活動区のまとまりを残す、又は眺望点と眺望対象の相互の関係や活動の連続性や多様性を保つといった事業の立地・配置あるいは規模・構造に関わる環境保全のための措置が最も重要である。したがって、事業における改変地と保全の対象となる場とのおおよその位置関係などは、基本構想段階や基本計画段階までに把握し、その段階から環境保全措置を念頭に置いた環境配慮の検討を始めておく必要がある。

その際、こうした景観や触れ合い活動の場に関する情報は、現場での確認や関係者へのヒアリングなどによる実態把握のための調査を必要とする場合があることから、事前に相当の時間や関係者からの情報収集を必要とするケースが多いことに留意が必要である。

-環境保全措置の立案の手順

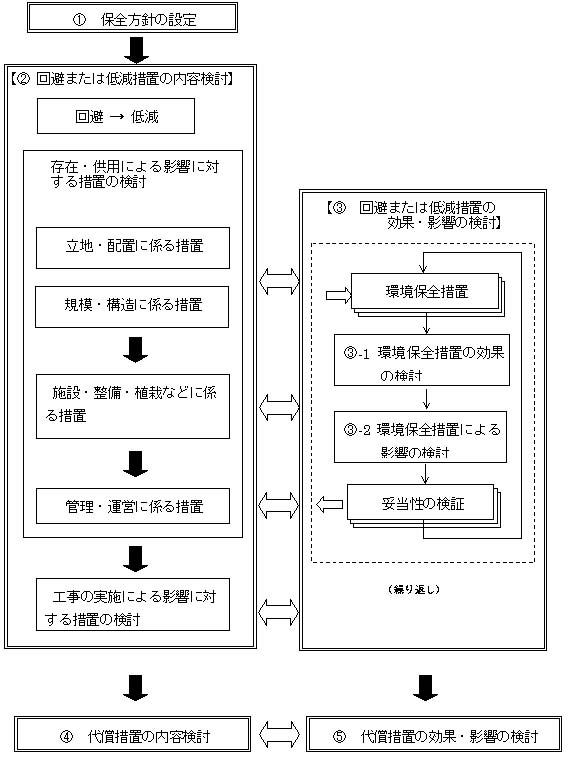

環境保全措置の立案は、図1-3および以下に示した手順に従っておこなう。

<環境保全措置の立案の手順>

[1] 保全方針(環境保全措置立案の観点、環境保全措置の対象と目標)を設定する。

[2] 「存在・供用」に係る「立地・配置あるいは規模・構造」、「施設・設備・植栽など」、「管理・運営」、ついで「工事の実施」といった事業計画の段階に応じて、回避または低減措置の具体的内容を検討する。

[3] 検討された回避または低減措置について以下の手順で効果および影響の検討をおこない、その結果を整理することにより妥当性を検証する。

[3]-1 回避または低減措置の効果をできる限り客観的に検討する。不確実性が残される場合にはその程度を明らかにする。

[3]-2 回避または低減措置の実施に伴う他の環境要素への影響、あるいは、回避または低減措置を講じるにも関わらず存在する環境影響について検討する。

[4] 回避も低減もできずに残される影響を代償するための措置(代償措置)を検討・選定する。

[5] 選定された代償措置について、効果および影響の検討をおこない、その結果を整理することにより妥当性を検証する。

[6] [2]~[5]を繰り返し、最適な環境保全措置実施案を選定する。

図1-3 環境保全措置の立案の流れ

保全方針の設定にあたっては、まず、スコーピングおよび調査・予測のそれぞれの段階で把握される以下の情報を取りまとめ、環境保全措置立案の観点を明らかにする。

・環境保全の基本的考え方(スコーピング段階における検討の経緯を含む)

・事業特性(立地・配置、規模・構造、影響要因など)

・地域特性(景観:眺望景観・囲繞景観の状態と価値の認識)

(触れ合い活動の場:活動特性・アクセス特性)

・地域の環境基本計画や環境配慮指針などに景観・触れ合い活動の場の保全に関連する目標や指針が示されている場合には、それらとの整合性(ただし、景観・触れ合い活動の場に関しては、環境基準のような特段の基準が定められている場合は少ない。)

・方法書や準備書の手続きで寄せられた意見

・影響予測結果 など

これらを踏まえ、回避または低減措置あるいは代償措置をどのようにおこなうかを十分に検討し、保全方針を設定する必要がある。

保全方針の設定においては、景観ではどの眺望景観や囲繞景観のどの価値への影響を回避または低減もしくは代償するための措置であるのか、触れ合い活動の場ではどの活動種や活動区のどの活動特性あるいはアクセス特性への影響を回避または低減もしくは代償するための措置であるのか、環境保全措置の対象を明確にする。

なお、影響予測は事業の各段階において想定される様々な影響要因と影響の内容に応じて実施されることから、環境保全措置もこれらの影響要因と影響の内容に対応して検討されることとなる。(景観および触れ合い活動の場に対して一般的に想定される影響要因と影響の内容は、参考表に示したとおりである。)

「存在・供用」に伴う景観への影響については、各主務省令においても全ての対象事業において標準項目として設定されているが、「工事」に伴う景観への影響については標準項目には挙げられていない。一方、「存在・供用」に伴う触れ合い活動の場への影響についても全ての対象事業が標準項目として設定しているが、ダム事業や発電所事業、埋立て事業等一部の事業においては、「工事」に伴う影響も標準項目に挙げている。

したがって、検討が必要になる環境保全措置の範囲としては、景観については一般的には「存在・供用」による影響の回避または低減もしくは代償措置の検討が中心となり、触れ合い活動の場については「存在・供用」による影響のみならず、事業によっては「工事」影響についても回避または低減もしくは代償措置の検討が必要である。

しかしながら、標準外項目である場合においても、眺望や活動に影響を及ぼすおそれのある仮設工作物が出現する場合や工事期間が長期に及ぶ場合などにおいては、工事中の影響についても環境影響評価項目として取りあげ、環境保全措置の検討をおこなう必要がある。

環境保全措置の対象が決まったら、次に、その環境保全措置の対象への影響を完全に回避するのか、最小限の影響にとどめるのかという環境保全措置の目標を設定する。環境保全措置の目標の設定は、環境保全措置の対象の重要度、影響の内容や程度、保全技術の実行可能性などを踏まえておこなう。

なお、事業の実施に合わせて、当該地域の環境をより良くすることが可能と考えられる場合(例えば、新たな眺望点の創出、より快適な囲繞景観の創出、潜在的機能の回復による新たな触れ合い活動の場の創出など)には、そのような措置の実施についても検討されることが望ましい。

表1-1 【参考】自然との触れ合い分野における主な影響要因と想定される影響

|

環境要素の区分 |

影響要因の区分 |

要因の細区分 |

想定される影響(発生しうる要素の状態変化) |

|

景観 |

土地または工作物の存在供用 |

土地の改変 |

景観構成要素の改変(眺望・囲繞景観:資源・場、利用、眺めの変化) |

|

工作物の存在 |

人工工作物の出現(眺望・囲繞景観:眺めの状態変化) |

||

|

施設の供用・稼動 |

騒音の発生、アクセス阻害(眺望・囲繞景観:利用の状態変化) |

||

| 工事の実施 |

構造物の存在 |

人工工作物の出現(眺望・囲繞景観:眺めの状態変化) |

|

|

施設の供用・稼動 |

騒音の発生、アクセス阻害(眺望・囲繞景観:利用の状態変化) |

||

|

造成等の一時的影響 |

造成裸地の出現(眺望・囲繞景観:眺めの状態変化) 土砂流出による濁水の発生(眺望・囲繞景観:眺めの状態変化) |

||

|

既存施設の撤去 仮設物の設置 |

価値認識の高い施設の消失(眺望・囲繞景観:資源・場、眺めの変化) 仮設工作物の出現(眺望・囲繞景観:眺めの状態変化) |

||

|

触れ合い活動の場 |

土地または工作物の存在供用 |

土地の改変 |

場そのものまたは活動を支える環境の改変(活動特性:資源性・利便性・快適性の変化) アクセスルートの改変(アクセス特性変化) |

|

工作物の存在 |

人工工作物の出現(活動特性、アクセス特性変化) |

||

|

施設の供用・稼動 |

騒音・水質汚濁・悪臭・光害の発生、アクセス阻害(活動特性、アクセス特性変化) |

||

| 工事の実施 |

工事車両の運行 |

騒音の発生、アクセス阻害(活動特性、アクセス特性変化) |

|

|

工事機械の稼動 |

騒音の発生、アクセス阻害(活動特性、アクセス特性変化) |

||

|

造成等の一時的影響 |

造成裸地の出現(活動特性:資源性変化) 土砂流出による濁水の発生(活動特性:資源性の変化) |

||

|

既存施設の撤去仮設物の設置 |

既存の利用施設の消失(活動特性:利便性の変化、アクセス特性変化) 仮設工作物の出現(活動特性:利便性の変化、アクセス特性変化) |

-環境保全措置の対象の明確化

環境保全措置の対象は、1)に示した様々な情報を基に、他の環境要素に関する環境保全措置の立案状況や評価結果なども考慮して、影響が予測される項目の中から選定する。

景観では状態の変化が予測された、眺望景観及び囲繞景観に対する普遍価値および固有価値の中から、具体的な眺望点からの眺望や景観区などを環境保全措置の対象として選定することとなる。

また、触れ合い活動の場では活動特性の変化が予測された活動種と活動区が有する価値およびアクセス特性の変化が予測されたアクセスルートの中から、具体的な環境保全措置の対象を選定することとなる。

環境保全措置の対象の選定にあたっては、環境保全措置を実施する空間的な範囲や時間的な範囲について、十分に検討する必要がある。なお、環境保全措置が必要でないと判断された場合には、その理由を予測結果などに基づき、できる限り客観的に示す必要がある。

-自然との触れ合い分野における環境保全措置の対象選定の留意点

自然との触れ合い分野においては、「景観」では視覚を通じて人間に与えられる認識によって把握される価値、「触れ合い活動の場」ではその場の環境と活動を通じて人間に与えられる認識によって把握される価値への重大な影響を回避または低減もしくは代償するための措置を立案することとが目的となる。

景観・触れ合い活動の場の項目においては、人間に与えられる価値認識を、普遍価値と固有価値という2つの価値軸に区分した上で、重要な認識項目や代表的指標を調査によって明らかにし、代表的指標の事業の実施に伴う変化を予測する手法を示したが、環境保全措置はこうした調査・予測の結果を踏まえ、代表的指標の変化を読み取って、対象とした景観、触れ合い活動の場への影響を回避または低減もしくは代償する措置を立案することとなる。

また、想定される影響についても、「景観」では従来からおこなわれてきた眺望景観の変化のみならず事業実施区域および周辺の身のまわりの景観である囲繞景観の変化も事業による影響としてとらえることとし、「触れ合い活動の場」では事業実施区域および周辺の活動特性の変化に加え、アクセス特性の変化も事業による影響としてとらえることとした。

そのため、「景観」では眺望景観および囲繞景観の変化を、「触れ合い活動の場」では活動特性およびアクセス特性の変化を回避または低減もしくは代償する措置の検討がそれぞれ必要となる。特に、「触れ合い活動の場」の活動特性については、場そのものまたは活動を支える環境(資源性、利便性、快適さ)の変化に関して環境保全措置を検討することとなる。

したがって、従来の環境影響評価における環境保全措置に比べ、今後は相当幅広い対象についての検討が必要となる場合も想定されることから、事業計画の各段階における検討と環境影響評価における環境保全措置の検討が密接な連携のもとに進められることが重要となる。

-具体的な目標の設定

先に選定した環境保全措置の対象への影響を回避または低減するための措置の内容を検討する上で、具体的な目標の設定をおこなうことが重要である。

環境保全措置の目標の設定にあたっては、その効果や事後調査による効果の確認ができる具体的な目標として、環境保全措置の対象ごとに調査や予測結果を活用して、できるだけ数値などによる定量的な目標を設定することが望ましい。

また、環境保全措置の目標の妥当性は、国または地方公共団体が環境保全のために定めた計画や指針などとの整合性や、既存知見や研究例、環境保全措置の検討過程で得られたデータ(評価実験などの実施結果)などを用いて、できる限り客観的に示されることが望ましい。

景観・触れ合い活動の場に対する環境保全措置の目標の設定においては、環境保全措置の対象ごとに、着目する認識項目と指標を明らかにすることが重要である。

認識項目および指標は、予測された変化の大きさ、効果の確認や比較のしやすさ、客観的な判断基準や目安の存在、効果に関する既存知見の蓄積状況などを踏まえて選定することが望ましい。

環境保全措置の目標の設定にあたっては、景観および触れ合い活動の場の価値を保全する上で重要な以下の点に留意が必要である。

景観の保全に関しては、目立ち・分断・撹乱の最小化による調和性の確保、煩雑さを避けることによる統一性の確保、地域的な特性の継承による親近性の確保が重要である。

また、触れ合い活動の場の保全に関しては、活動の実施を可能にしている資源性、その場での活動を好ましいものにしている快適さ、活動のしやすさである利便性の維持と触れ合い活動の場へのアクセス性の確保が重要である。

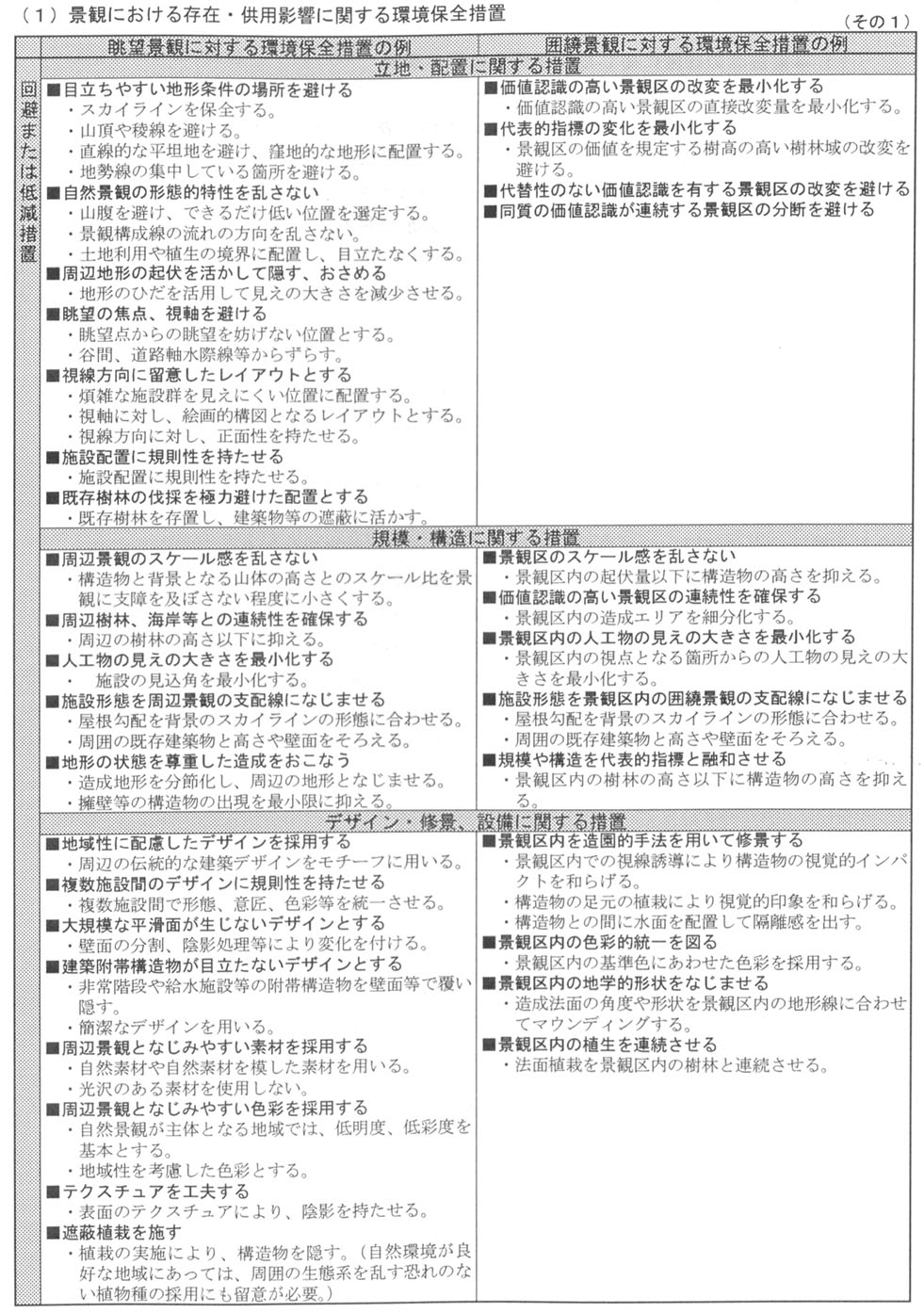

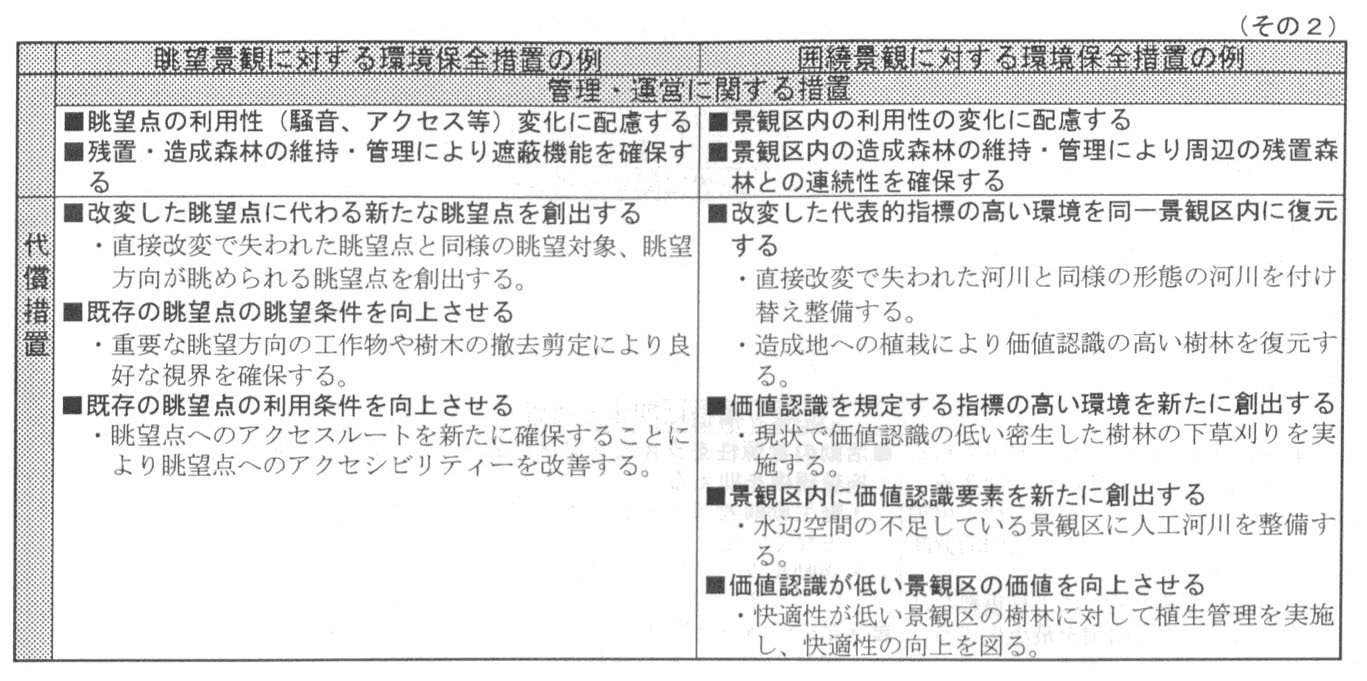

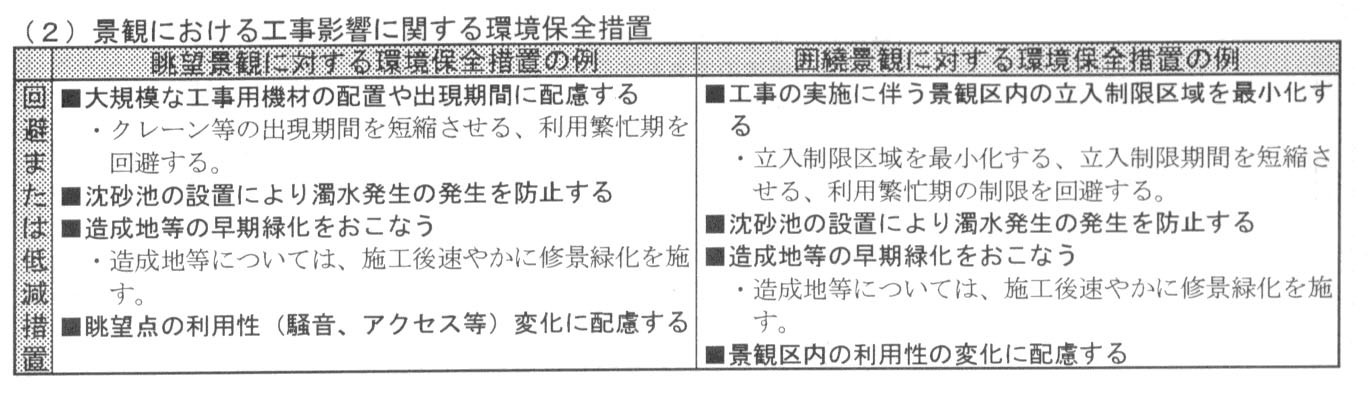

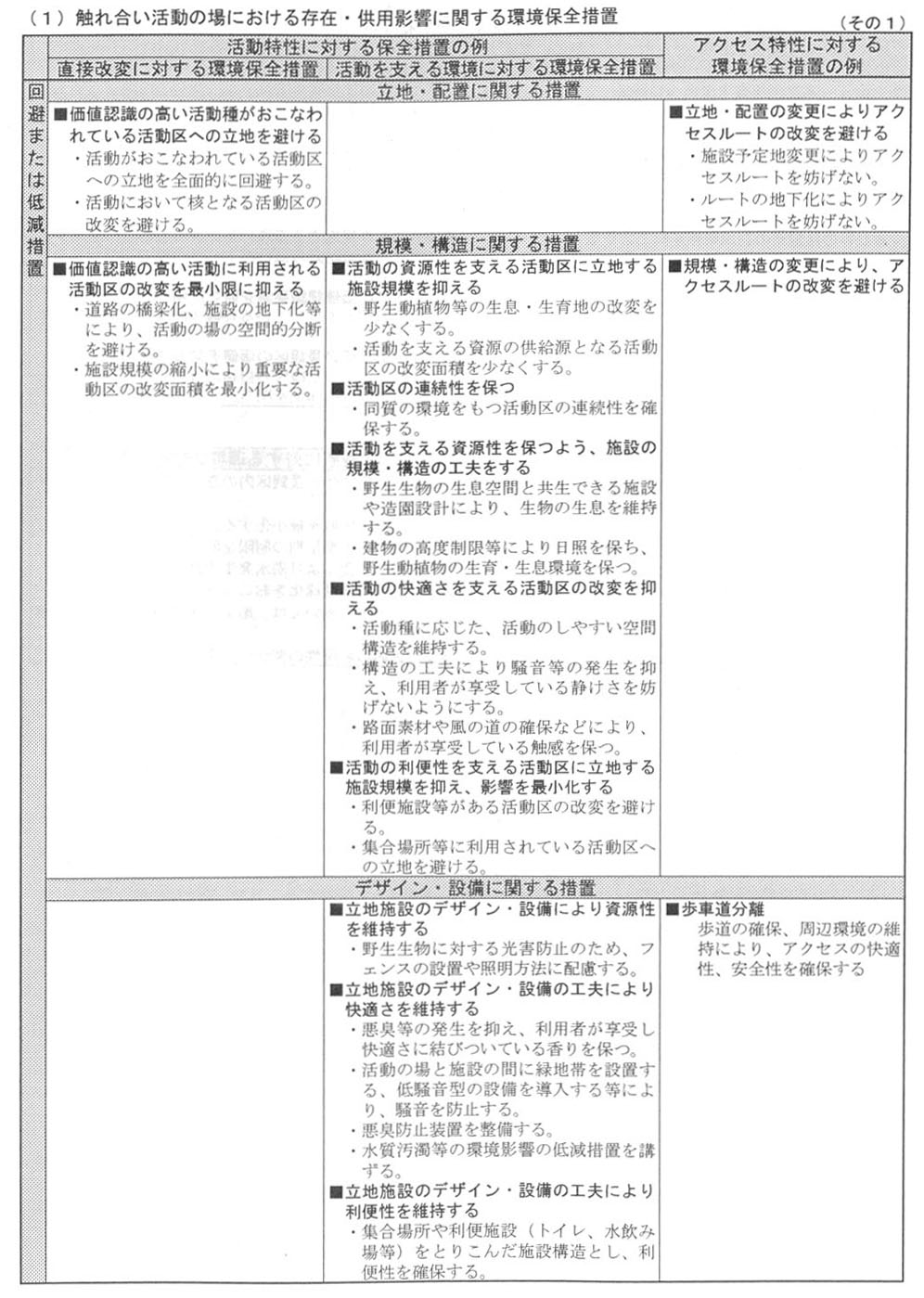

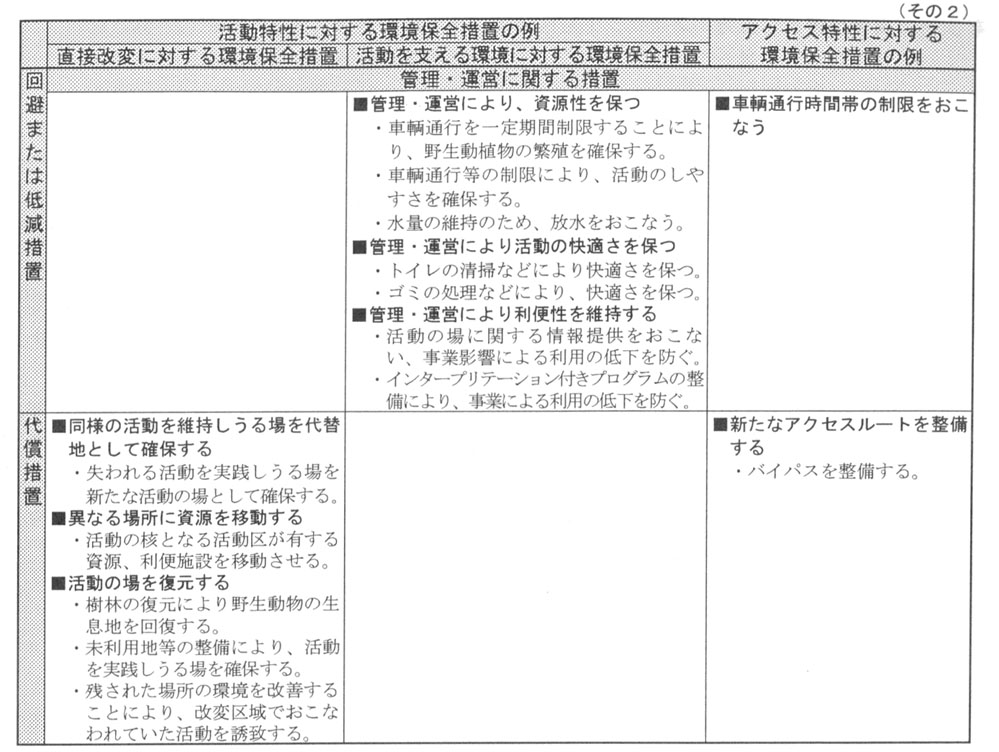

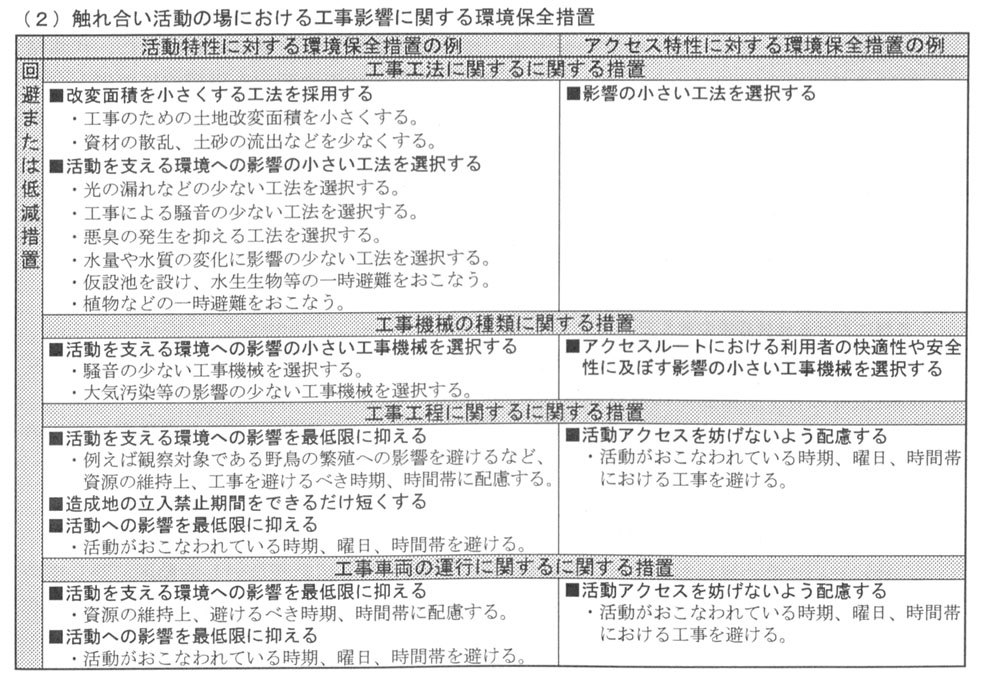

事業計画の段階に応じた環境保全措置の事例を表1―2、表1―3に示す。表に示したものが環境保全措置のすべてではないが、事業の立地・配置あるいは規模・構造、施設・設備・植栽、管理・運営、工事の実施といった事業計画の段階に応じて、それぞれ適切な環境保全措置の内容を検討することが必要である。

表1-3 事業計画の段階に応じた環境保全措置の例(触れ合い活動の場)

-代償措置の困難性

景観・触れ合い活動の場に関する代償措置を講じる場合には、その技術的困難さを十分に踏まえた検討が必要である。人と自然との関わり合いの上に成立している関係性や長い歴史や郷土の文化とともに育まれてきた価値を事業者が実行可能な人為的措置のみによって創出することは極めて困難な場合が多い。そのため、代償措置の効果に対する不確実性や代償達成までにかかる時間(消失と代償との時間差)、効果の成否に係る判断基準の不明確さなどを十分踏まえた検討が必要である。また、技術的困難さに留意しつつ、創出する環境要素の種類、内容、目標に達するまでの時間や管理体制について十分な検討をおこなうことが必要である。

代償措置により創出する環境要素の検討にあたっては、代償措置を実施する場所における現況の環境条件を考慮し、代償措置を講じることによって生じる環境影響についても把握する必要がある。

また、代償措置を実施する場合には、創出する環境要素の種類や代償措置を実施する場所によって、その効果が大きく異なることが多いことに留意が必要である。さらに、十分な検討をおこなったとしても、予測された効果が得られない可能性もある。

-代償措置の効果の検討

代償措置は、損なわれる環境と同種のものを影響の発生した場所の近くに創出することが望ましい。事業実施区域外で代償措置をおこなう場合には、事業により損なわれる環境、代償措置によって創出する環境および代償措置によって損なわれる環境の各々の価値を十分に検討し、最も効果的な方法、場所などを考える必要がある。また、代償措置の効果に確信が持てたとしても、景観の変化や利用状況の変化を継続的に把握しながら、その変化状況に応じた追加的な措置や管理をおこない、時間をかけて目標とする景観や触れ合い活動の場の創出を進めていくという順応的管理の考え方が重要である。

なお、代償措置を事業実施区域外でおこなう場合は、保全方針の設定段階で、当該代償措置の内容と、その地域で定められた環境基本計画や環境配慮指針などの環境保全施策および他の事業計画との整合を十分に図る必要がある。

-景観における代償措置の考え方

景観における代償措置としては、眺望景観では原則として眺望点そのものの代償もしくは眺望点の有する機能の代償といった措置に限定される。

これに対し、囲繞景観では影響を受ける景観区の有する価値の一部を代償するための様々な措置の立案が可能である。

-触れ合い活動の場における代償措置の考え方

触れ合い活動の場においては、価値の変化が予測される活動種ないし活動区に対しての影響の回避または低減が困難である場合に、影響を受ける活動種と同種で同等の価値を有する活動を実行しうる場を、損なわれる環境の近くに創出することによって、代償措置をおこなう。またアクセス特性に対する影響の回避または低減が困難である場合には、同等のアクセス特性を有するルートを新たに創出することによって代償措置をおこなう。

| 環境保全措置の検討に当たっては、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、これらの検討の経過を明らかにできるよう整理すること。 |

-環境保全措置の効果と影響の検討

環境保全措置の妥当性の検証は、措置の対象とした環境要素に関する回避または低減の効果とその他の環境要素に対する影響とを検討することによっておこなう。環境保全措置の採用の判断は妥当性の検証結果を示すことによっておこなわれる必要がある。

-複数案の比較、より良い技術の取り入れの判断

環境保全措置の妥当性の検証は、早期段階からの検討の経緯も含め、複数案を比較検討することや、より良い技術が取り入れられているか否かの判断によりおこなう。

複数案の比較は、予測された環境影響に対し、複数の環境保全措置を検討した上でそれぞれ効果の予測をおこない、その結果を比較検討することにより、効果が適切かつ十分得られると判断された環境保全措置を採用するものである。環境保全措置の検討とその効果の予測は、最善の措置が講じられると判断されるまで、繰り返しおこなう。

より良い技術とは、高水準な環境保全を達成するのに最も効果的な技術群をいう。ここでいう技術とは、事業の計画、設計、建設、維持、操業、運用、管理、廃棄などに際して用いられた幅広い技術(ハード面のテクノロジー)、およびその運用管理など(ソフト面のテクニック)を指す。より良い技術が取り入れられているか否かの判断にあたっては、最新の研究成果や類似事例の参照、専門家による指導、必要に応じた予備的な試験の実施などにより、環境保全措置の効果をできる限り客観的に示す必要がある。

ただし、上記の検討において、採用することとした環境保全措置の効果が不確実であると判断された場合には、その不確実性の程度についても明らかにする必要がある。

-人と自然との触れ合い分野におけるより良い技術の取り入れ方

近年、自然の復元・回復のための取り組みやそれに関連する分野の研究成果など、様々な環境保全措置の事例が蓄積されつつある。中には、試行錯誤を繰り返しながらも、地域住民の協力のもとに復活した伝統的技術もある。このような情報にアンテナを張りながら、対象とする人と自然との触れ合いに対して適切な環境保全措置であると判断される技術については、より良い技術として積極的に取り組むことが重要である。

一方において、従来の事業では、環境保全措置がおこなわれていても事後調査がおこなわれなかったり、事後調査が実施された場合でもその結果の詳細が公表され、活用されることはほとんどなかった。そのため、どのような措置が保全技術として効果的であるのかに関する情報が乏しいのが現状である。今後は、公的機関による技術開発の調査研究はもちろん、事業者においても事後調査の結果を広く公表し、より良い技術に関する情報の蓄積とその解析を通じた技術の向上を図ることが望ましい。また、長期的にみた環境保全措置の効果に不確実性がある場合や技術面で立ち遅れている分野における取り組み、実験的な取り組みをおこなった場合や予備的な試験に関する情報は、早い段階で公開し、幅広い分野の専門家などからの意見をフィードバックすることが有効である。

既往事例や研究成果、専門家の意見などを環境保全措置に取り入れる場合には、限られた成果や意見だけでなく、広く情報や意見を収集する必要がある。専門家によっては、環境保全措置の効果に関する見解が異なることもあるが、多様な知見・意見を検討し、事後調査による検証結果を集積することで、より良い技術の獲得を目指すべきである。

人と自然との触れ合いに関する知見や環境保全措置の効果と影響を的確に評価できる技術は、まだまだ不十分である。今後の技術向上にあたっては、学際的調査研究、特に工学、生物学、社会・経済学、心理学などを融合させた調査研究が必要であり、公的機関などにおける実施が重要な緊急課題である。また、事業者においても、実施可能な範囲で環境保全措置に対する人の価値認識の変化などを実験的に調査し、より良い技術を取り入れるという積極的な対応が望まれる。

-景観におけるより良い技術導入上の留意点

景観に対する環境保全措置としてより良い技術を取り入れていくためには、まず巻末に示した景観に関する参考文献等にあたり、それらの中から、当該事業に適用可能な技術や類似の条件を抽出し、環境保全措置として採用した場合に期待できる効果を想定することが基本である。

また、専門家による指導を受ける場合には、調査や予測に関する詳細データを提示するだけでなく、できる限り当該専門家を現地に案内し、実際に現地で景観を確認してもらうことが重要である。

さらに、景観においては、計量心理学的手法等を用いた評価実験をおこなうことにより、価値認識の把握やその変化状況を予測することが可能であることから、このような手法を環境影響評価の調査や予測においても積極的に活用することにより、環境保全措置の効果に対する客観的裏付けを、具体的な実験データにより示していくことが望ましい。

-触れ合い活動の場におけるより良い技術導入上の留意点

触れ合い活動の場に対する環境保全措置として、より良い技術を取り入れていくためには、当該地において保全すべき活動種ごとに、資源性・利便性・快適性においてその最適な条件の維持に求められる技術を適切に選択していくことが必要である。

活動を支える環境のひとつである資源性に関しては、生態系保全の観点からの近年の取り組みや、生態系に関わるアセスメントにおける知見の活用などによって、新たな技術導入の可能性を検討すべきである。また、触れ合い活動を支える快適性、とくに五感の内の視覚を除く四つの感覚(聴覚・嗅覚・触覚・味覚)を通じて認識される価値を保全するための技術については、さらに幅広い分野への知見の収集が必要である。

既往事例や研究成果、専門家の意見などを環境保全措置に取り入れ、できる限り指導を受ける専門家を現地に案内し、実際に現地の空間条件や資源や周辺環境などを確認し、必要とされる調査を随時おこなうことが求められる。

また、スコーピング段階で把握された市民団体などの協力も得て、幅広い視点から触れ合い活動の場としての価値を維持していくための技術を検討し、積極的に導入していくことも考えられる。

-他の環境要素への影響の確認

環境保全措置による他の環境要素への影響の確認は、他の環境要素に関する予測および環境保全措置の立案結果を参照することによっておこなう。

このような検討をおこなう際には、ある環境保全措置が、ある要素には良い効果をもたらすが、他の要素には悪影響となる場合もあるので、各環境要素間の関連性についても十分な検討をおこない、採用すべき環境保全措置を選択することが重要である。

-不確かな環境保全措置の事後調査

以上の検討の結果によっては、残される環境影響に対し更なる環境保全措置の立案が必要となる場合もある。

なお、技術的に確立されておらず効果や影響にかかる知見が十分に得られていない環境保全措置を採用する場合には、慎重な検討が必要である。その際には、採用した環境保全措置の効果や影響を事後調査により確認しながら進めることが必要である。

環境保全措置の検討に当たっては、次に掲げる事項を可能な限り具体的に明らかにできるようにするものとすること。

|

-準備書・評価書に記載する環境保全措置の内容

準備書、評価書には、保全方針、環境保全措置の検討過程、最終的な環境保全措置の実施案を選定した理由について記載する。その際、環境保全措置の効果として措置を講じた場合と講じない場合の影響の程度に関する対比を明確にする。

採用した環境保全措置に関しては、それぞれ以下の点を一覧表などに整理し、環境保全措置の実施案として準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。

- 採用した環境保全措置の内容、実施期間、実施方法、実施主体など

- 採用した環境保全措置の効果と不確実性の程度

- 採用した環境保全措置の実施に伴い生じるおそれのある他の環境要素への影響

- 採用した環境保全措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響

- 環境保全措置の効果を追跡し、管理する方法と責任体制