自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)環境保全措置・評価・事後調査の進め方について(平成13年9月)

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)TOPへ戻る

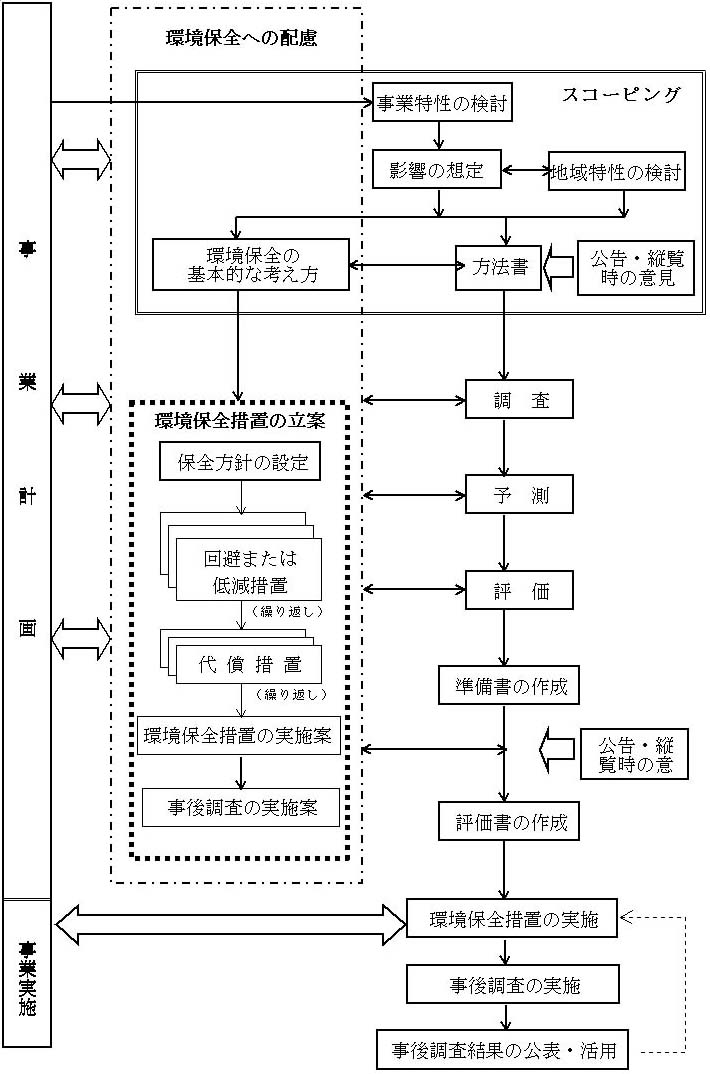

1 環境保全措置の立案と調査・予測・評価などの関係(全体の流れ)

-早期段階における環境保全への配慮

事業の実施に際しては、事業を計画する当初の段階から環境保全への配慮が検討されるのが通常である。事業の内容によっては、環境影響評価の手続きを開始する以前に環境保全対策が具体的に検討される場合も多い。事業計画の熟度が高まってしまった段階で環境保全対策の検討に取りかかったような場合には、適切な対策が組み込まれず、環境への重大な影響が懸念される事態も予想され、環境影響評価全体のやり直しや、事業計画そのものの大幅な手戻りを生じるおそれがある。このため一般的には、図1-1に示したように事業計画の早期段階で環境保全への配慮の検討が開始されることとなる。

これらの検討に際しては、環境保全上の課題などを把握するためにも、できるだけ早い段階から専門家や住民などの意見を聴くことが有効である。

-自然との触れ合い分野における早期配慮の重要性

景観・触れ合い活動の場に関しては、景観区や活動区のまとまりを残す、または眺望点と眺望対象の相互の関係、活動の連続性や多様性を保つといった事業の立地・配置あるいは規模・構造に関わる環境保全のための措置が重要である。例えば、事業における改変地と保全の対象となる場の位置関係などは、事業の基本構想段階や基本計画段階までに把握し、極力早い段階において景観・触れ合い活動の場に関する環境保全のための措置を検討する必要がある。

-検討経緯の記載

方法書においては、事業計画の早期段階での環境保全に関する検討を踏まえつつ、事業者としての環境保全の基本的な考え方やその時点での環境保全措置の検討内容をできる限り明らかにすることが重要である。そして、調査・予測の段階に応じて、より具体的な環境保全措置を検討していくことになる。

このような環境保全措置に関する検討経緯は、回避または低減に係る評価の対象となる(基本的事項第2.5.(3).ア)ものであり、最終的に準備書や評価書には、当該措置を講じることとするに至った検討経緯をさかのぼって記載(法第14条第1項第7号ロ.括弧書き)する必要がある。

-早期段階から住民等の意見を反映

事業計画の早期段階での環境配慮が特に有効である自然との触れ合い分野については、地域特性の把握のために収集、整理された情報をもとに、学識経験者や地域住民、地方公共団体などの意見を早めに聴き、これらを反映させた事業計画の策定を進めることが必要である。そのためにも、事業計画のできるだけ早い段階で方法書手続を実施することが重要である。

-環境保全の基本的な考え方の明確化

方法書においては、事業特性や地域の景観や触れ合い活動の場の特性に応じて、どのように地域の人と自然との豊かな触れ合いの確保を図るのかを「環境保全の基本的な考え方」として整理し、これを事業計画案とともに明らかにすることが重要である(図1-1)。事業によっては、この段階で既に様々な具体的な環境保全措置が検討され、事業計画に組み入れられていることも多い。これらの環境保全措置については、「環境保全の基本的考え方」の中で明記して、できるだけ早い段階で専門家や住民などの意見を聴くことが重要である。

-環境保全措置立案の手順

環境影響評価の実施にあたり、調査・予測と進んできた段階で環境保全措置を検討するに際しては、まず、スコーピングで検討された環境保全の基本的な考え方、スコーピングなどで得られた意見、調査・予測結果などを取りまとめ、環境保全措置立案の観点を明らかにする。これを踏まえ、環境保全措置の対象と目標を保全方針として設定する。

次に、この保全方針を踏まえて、予測された景観・触れ合い活動の場への影響を回避または低減するための環境保全措置の具体的な内容、実施時期、実施範囲などを検討する。そして、その効果および他の環境要素への影響に関する予測・評価を繰り返すことにより、景観・触れ合い活動の場への影響が十分に回避または低減されているものであるかを検討する。また、環境保全措置の内容に応じて、事業計画案について必要な見直しをおこない、景観・触れ合い活動の場への影響を回避または低減するための最善の環境保全措置がとられていると評価されるまで検討を繰り返す必要がある。しかし、回避または低減措置の効果が十分でないと判断された場合、もしくは影響が不可避であると判断された場合には代償措置を検討する。なお、景観・触れ合い活動の場への影響予測結果や環境保全措置の効果などは、その内容に不確実性を伴うことが多い。それらの確認、検証をおこなうための事後調査の実施についても、併せて検討することが重要である。

こうした環境保全措置の検討経緯は、事業計画の早期段階での環境保全に関する検討から準備書や評価書の作成時点までの事業計画案と環境保全措置の関係を含め、準備書や評価書において、わかりやすく示すことが必要である。

-他の環境要素との関係性

自然との触れ合い分野は景観や触れ合い活動の場を構成している要素としての地学環境、水環境、生物環境等と人間の関わりにより成立しているものであるので、それらの環境要素(選定項目)についての評価や環境保全措置との関連性にも十分留意して、自然との触れ合い分野の予測・評価、環境保全措置の立案をおこなう必要がある。

-追加措置などの検討

工事中および供用後においても、事後調査の結果によっては、環境保全措置の追加、それに伴う事業計画の修正、新たな事後調査の追加などが必要となる。これらについては、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかになった場合などの対応の方針(基本的事項第3.2.(6).)として、準備書や評価書に示すことが必要である。

また、事後調査結果を当初の影響予測や環境保全措置の効果予測などと対比、検証した結果および事後調査で得られた知見は、将来の環境影響評価技術の向上に資するなどの観点から、一般に公表され、広く活用されることが望ましい。

図1-1 環境保全措置の立案と調査・予測・評価などの関係(全体の流れ)