自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)環境保全措置・評価・事後調査の進め方について(平成13年9月)

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)TOPへ戻る

1 目的

環境影響評価法の成立、公布(平成9年6月)を受け、環境影響評価に関する基本的事項が平成9年12月に、また主務省庁が定める技術指針等(主務省令)が平成10年6月に定められた。

環境影響評価の技術手法については、基本的事項、技術指針等において、基本的な考え方や留意事項が示されているが、今後、環境要素ごとに国内外の最新の科学的知見や事例を収集・整理し、技術手法のレビューをおこなうとともに、技術手法の開発・改良のための検討をおこない、我が国の環境影響評価技術の向上を図る必要がある。さらに、その結果に基づき、必要に応じて基本的事項等を改訂していく必要がある。

これらの点を踏まえ、本検討会は、自然との触れ合い分野に関する環境影響評価技術の向上を図ることを目的として、環境影響評価の効果的な技術手法について学識経験者による専門的な立場からの検討をおこなうものである。検討成果については、事業者、地方公共団体、国民、国の関係行政機関等環境影響評価に関わる様々な主体が参考とできるよう、とりまとめ公表する。

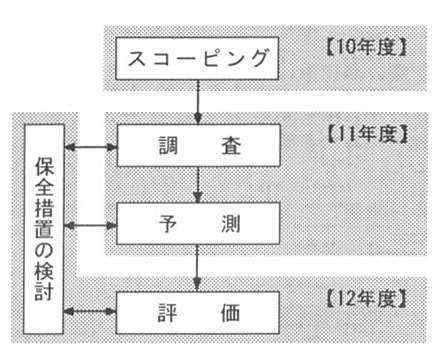

平成10年度から3ヶ年計画で検討を開始し、平成11年6月に「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(I)」、平成12年8月に「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(II)」として中間報告書をとりまとめた。最終年にあたる平成12年度は環境影響評価制度の中で最も重要な部分にあたる環境保全措置を中心に検討をおこない、その成果を報告書として取りまとめた。これにより、人と自然との豊かな触れ合いという視点のもと、環境影響評価の対象項目とされた「景観」および「触れ合い活動の場」に関して、環境影響評価の技術手法が一通り整理されたことになる。

環境省総合環境政策局長の委嘱により、自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会を次のとおり設置して検討をおこなった。

なお、検討会事務局は環境省総合環境政策局環境影響評価課があたり、検討のために必要な作業は各分科会のもとにワーキンググループを設置しておこなった。

【自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会 検討員名簿】

| 小河原 孝生 | 株式会社 生態計画研究 所長 | ||

| ○ | 熊谷 洋一 | 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 | |

| 小澤 紀美子 | 東京学芸大学 教授 | ||

| 斎藤 馨 | 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 助教授 | ||

| 重松 敏則 | 九州芸術工科大学 芸術工学部 教授 | ||

| 下村 彰男 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 | ||

| 白幡 洋三郎 | 国際日本文化研究センター 教授 | ||

| 中川 重年 | 神奈川県自然環境保全センター 研究部 専門研究員 | ||

| 真板 昭夫 | 京都嵯峨芸術大学 教授 | ||

| 味蓼 導哉 | 財団法人 国立公園協会 常務理事 | ||

| 村橋 克彦 | 横浜市立大学 経済研究所 教授 | ||

| (50音順) | |||

○:座長

【ワーキンググループ 名簿】

| 吽野 明子 | 財団法人 自然環境研究センター 研究員 | |

| 海津 ゆりえ | 有限会社 資源デザイン研究所 代表 | |

| 斎藤 馨 | 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 助教授 | |

| 酒井 学 | 株式会社 プレック研究所 行政計画室主査 | |

| 下村 彰男 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 | |

| 高野 千鶴 | 有限会社 資源デザイン研究所 研究員 | |

| 真板 昭夫 | 京都嵯峨芸術大学 教授 | |

| 松井 孝子 | 株式会社 プレック研究所 地域計画室長 | |

| (50音順) | ||

図1に示した検討の年次計画に基づき、平成10年度には自然との触れ合い分野のスコーピング手法について、平成11年度には環境影響評価の実施段階における調査・予測手法について検討し、平成12年度においては環境保全措置・評価・事後調査の手法について検討することとした。

3ヶ年の検討全体を通じて、人と自然との豊かな触れ合いの確保という視点のもとに「景観」と「触れ合い活動の場」の2つの項目が環境影響評価の対象とされたことを重視して、より良い環境配慮につながる効果的なアセスメント手法を検討していくこととした。

本検討会では、「人と自然との豊かな触れ合い」の区分における「景観」及び「触れ合い活動の場」の項目を対象として、その他の項目との関係についても十分留意しながら検討を進めることとした。

自然との触れ合い分野のアセスメントの現状と課題を整理した上で、環境影響評価法において新たに導入されたスコーピング(環境影響評価の項目・手法の選定)段階に焦点を絞り、検討手順と考え方、具体的な技術手法について検討した。

その中で、「景観」と「触れ合い活動の場」項目において、地域概況調査(資料調査・ヒアリング調査・現地踏査)により、事業実施区域周辺の主要な環境要素を抽出し、事業の影響要因との関係から環境影響評価の対象とすべき要素を絞り込んでいく過程、重点化・簡略化の整理と調査・予測・評価手法の検討方法、わかりやすい方法書を作成する上での留意点などについて示した。

[1] 景観における調査・予測手法

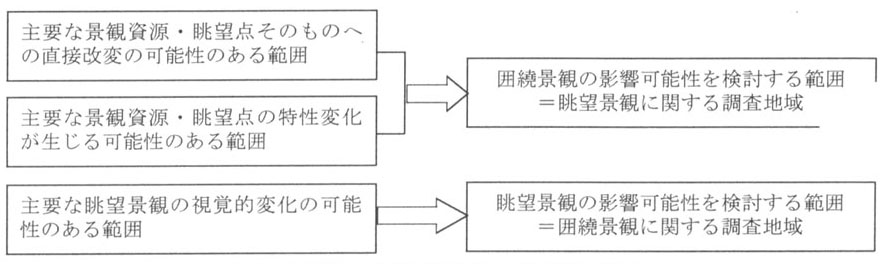

特定の眺望点から眺めた眺望景観への影響だけでなく、事業実施区域周辺の身近な身のまわりの景観への影響についてもとらえることが重要と考え、図2のとおり「景観」を「眺望景観」と「景観」の2つの要素に区分して、それぞれの影響をとらえる技術手法を検討・整理した。

景観の価値を把握する軸として「普遍価値」(誰しもが普遍的に供用しているような価値軸)と「固有価値」(特定の地域や特定の主体に固有な価値軸)を設定し、その両面の価値に目を向けることが重要であることを示した。(表1参照)

眺望景観と囲繞景観のそれぞれについて、景観要素の状態を把握するとともに、普遍価値と固有価値の2つの価値軸に照らして景観の価値を把握した上で、事業によるそれらの変化状況をとらえるものとし、そのための調査・予測手法を提示した。

また、囲繞景観の影響を把握する上で、事業実施区域周辺を対象として、身のまわりの景観として一体的にとらえられる区域を「景観区」として細区分し、区分された景観区を解析の単位とすることが有効と考えられた。

表1 影響を受ける景観の種類と価値軸ごとの代表的な認識項目例

| 影響を受ける | 眺望景観 | 囲繞景観 | |

|---|---|---|---|

景観の種類 価値軸 |

視覚を通じて認知される景観像の変化状況によってとらえられる影響 | 身のまわりの景観として認知される場の変化状況によってとらえられる影響 | |

| 普遍価値 | 誰しもが普遍的に共有しているような価値軸 | 自然性 眺望性 利用性 主題性 力量性 調和性 統一性 審美性 |

多様性 自然性 傑出性 視認性 利用性 快適性 |

| 固有価値 | 特定の地域や特定の主体に固有な価値軸 | 固有性 歴史性 郷土性 減少性 親近性 |

固有性 歴史性 郷土性 減少性 親近性 |

[2]触れ合い活動の場における調査・予測手法

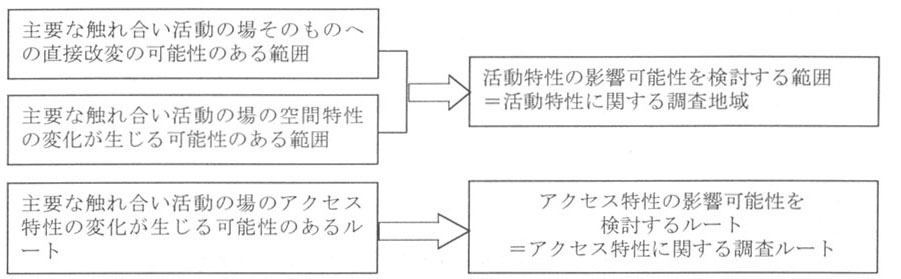

触れ合い活動の場への影響については、「活動特性」と「アクセス特性」の2つの要素に区分して、それぞれの影響をとらえる技術手法を検討・整理した。触れ合い活動の場の価値についても、景観と同様に「普遍価値」と「固有価値」の2つの価値軸を設定し、その両面の価値に目を向けることが重要であることを示した。(図3及び表2参照)

活動特性については、「活動の状態(利用実態・利用者実態)」「活動を支える環境の状態(資源・利便性・快適さ)」を把握するとともに、普遍価値と固有価値の2つの価値軸に照らして触れ合い活動の場の価値を把握した上で、事業によるそれらの活動特性の変化状況をとらえるものものとし、そのための調査・予測手法を提示した。

触れ合い活動の場の環境影響評価では利用施設の整備された場所だけでなく、活動がおこなわれている空間全体への影響を幅広くとらえる必要がある。そこで、事業実施区域周辺を対象として、活動の観点からみて一体的な均質の空間としてとらえられる区域を「活動区」として細区分し、活動が行われている活動区を活動特性への影響を把握する上での解析単位とすることが有効と考えられた。

アクセス特性についてはアクセスルートの改変や事業に伴う発生交通によるアクセスルートへの影響をとらえるものとし、そのための調査・予測手法を提示した。

| 価値軸 | 認識項目例 | ||

|---|---|---|---|

| 普遍価値 | より幅広い層、広範にわたり、多くの人々に認められ、普及している活動や、誰しもが認める傑出した活動がもつ価値 | 普及性 | より多くの人々に利用されている、より広範囲に亘って知られている、広域から人々が訪れる、等広く普及している。 |

| 多様性 | 多様な活動種がおこなわれている、多様な層が活動している、年間を通じて様々な時期に活動がおこなわれている等、活動のあり方が多種多様である。 | ||

| 傑出性 | 知名度が高い、活動に利用している資源が他に比べて優れている等、その場における活動が代替性のない傑出したものである。 | ||

| 固有価値 | その地域においてこそ可能となる活動や、地域の人々にとってかけがえのない活動がもつ価値 | 郷土性 | 当該地域においてかけがえのない、固有の価値を有するものや、地域らしさをあらわしているものである。 |

| 親近性 | 著名ではないが、身近にあって親しまれている場所等で、地域の人々が日常的に活動をおこなっている。 | ||

| 歴史性 | 活動に利用する資源が地域において古くから存在し、永年活動がおこなわれてきている。 | ||

12年度は、自然との触れ合い分野における調査・予測手法に関する検討を受けて、まず、環境保全措置の立案と調査・予測・評価などの関係を整理し、その上で、それぞれの項目に関する環境保全措置について検討をおこなった。具体的には環境保全措置の優先順位、立案の手順および内容、留意点などをそれぞれ「景観」および「触れ合い活動の場」の特性を踏まえて取りまとめた。また、環境影響の回避または低減に係る評価についてもその考え方を取りまとめるとともに、事後調査についても内容や手順などをとりまとめた。

12年度も昨年度と同様に総論として示した環境影響評価の一般的な考え方や留意点をより良く理解できるように、架空の環境と事業を設定し、ケーススタディをおこなった。ケーススタディは調査・予測手法の際に用いたケースを前提条件として設定し、どのような道筋で環境保全措置、評価、事後調査の作業を進めていくかについて具体的に例を示した。

さらに、自然との触れ合い分野の環境影響評価に関する3ヶ年にわたる検討を踏まえ、環境影響評価のより良い運用に向けて検討が望まれる事項についても、幅広い観点から課題の整理をおこなった。

検討会は下記の日程で開催した。検討会についてはワーキンググループの出席も得て開催した。

平成12年11月14日 / 平成13年3月6日 / 平成13年5月22日

12年度の検討成果を本検討会の3年度目の報告書(自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III))としてとりまとめた。

本報告書は、以下のような構成とした。

はじめに 目的と経緯

第1章 総論

第2章 ケーススタディ

環境影響評価のより良い運用に向けて

資料編 参考文献一覧

最後に、この報告書のとりまとめにあたっては、検討会の各委員、ワーキンググループの構成員のほか、地方公共団体、研究者、環境コンサルタント、民間団体等多くの方々に貴重なご意見や資料の提供をいただいた。