自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)環境保全措置・評価・事後調査の進め方について(平成13年9月)

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(III)TOPへ戻る

3 触れ合い活動の場

[1] 環境保全措置立案の観点

・事業実施区域は都市圏近郊にあり、広葉樹(休耕田)と針葉樹(植林地)が混交した谷戸と、もともと水田の用水に利用されていた小河川・ため池などの水辺に恵まれた土地である。スコーピング段階における情報によれば、多様な植生と土地利用が入り交じった場所であることから野鳥の確認種数が多い。

・方法書手続により、事業実施区域内では野鳥観察、里山体験活動、川遊びがおこなわれていることが明らかとなった。それらのうち野鳥観察は遠隔地からの来訪者や近隣の住民にも親しまれていることが指摘されている。また緩傾斜の樹林は里山体験活動に利用され、ため池は釣り場として遠隔地からの釣り客を多く集めていることが把握されている。

・本事業においては、こうした地域特性や面的開発と構造物設置を伴う事業の特性を踏まえ、[1]より多くの人々に親しまれ、遠隔地からも来訪者があるような著名な自然との触れ合い活動の場(表2-9の普遍価値が高い活動がおこなわれている場)、および[2]地域住民によって親しまれている自然との触れ合い活動の場(表2-9の固有価値が高い活動がおこなわれている場)の確保等を通じて、事業がおこなわれてもそれらの活動が継続することを環境保全上の基本的考え方とし、活動特性への影響をできる限り小さくするような事業計画の立案をおこなうこととした。

・また事業によって、現在利用されている触れ合い活動の場へのアクセスルートと事業地へのアクセスルートが重複する。したがって、その影響を抑えるような環境保全措置を講じることを環境保全上の基本的考え方として、事業計画の立案をおこなうこととした。

・立案した事業計画に対する影響予測は、調査において活動特性との相関が高いことが確認された物理指標(表2-9)の変化の程度を比較することで、以下に示す影響が生じることが予測された。

表2-9 触れ合い活動の場の価値認識と相関が高い物理指標

| 価値軸 | 認識項目 | 指標 |

|---|---|---|

| 普遍価値 | 普及性 | 年間利用者数 |

| 多様性 | 活動種の多様さ(活動種の総計) | |

| 傑出性 | 活動の知名度 | |

| 固有価値 | 郷土性 | 恒例性 |

| 親近性 | 日常的な利用度 | |

| 歴史性 | 利用の歴史的経緯 |

<予測結果の概要>

●活動特性

・ 調査の結果、 野鳥観察は普遍価値のうちの傑出性が高い活動であった。事業実施区域内での造成により、山地性の野鳥の主要な生息地である活動区Aが大幅に改変され、観察路周辺の樹木が伐採されることや、水辺の野鳥の観察の場として重要な活動区Gにおいては、池と河川の暗渠化を含む造成がおこなわれることから、現在のようなかたちでの活動の継続可能性は低く、野鳥観察が有する普遍価値(傑出性)が低下することが予測された。

・ 近隣住民に利用者が多く、固有価値のうち親近性と郷土性がきわめて高い里山体験活動は、活動に利用されている活動区G~Jの森林が伐開され、また構造物の出現によって雰囲気が損なわれることによって継続可能性が低いことが予測された。

・ 普及性と歴史性の高い川遊びは、事業実施に伴い改変による影響を受けるが、事業内容が園地とルート整備であることから活動の価値の低下は見られず、また近隣に類似の川遊びの場があることから代替性も確保でき、活動の継続への影響は概ね回避できていると判断した。

●アクセス特性

・ 調査の結果、事業実施区域外にある○○森林公園の利用者の一部は、活動区Dを通る○○森林公園-△△市線をアクセスのために利用している。現在は車輌の通行量が少なく、徒歩利用に適しているが、供用開始後には事業実施区域内の施設などを利用する車輌の通行ルートが重なることによって、利用の快適さと安全性が低下し、同公園の利用者のアクセス特性は低下することが予測された。

[2] 環境保全措置の対象と目標

・「[1]環境保全措置立案の観点」で述べた環境保全の考え方や予測結果を踏まえ、環境保全措置の対象と目標を表2-10のとおり設定し、回避または低減措置の検討をおこなうこととした。

表2-10 環境保全措置の対象と目標

| 活動特性 | アクセス特性 | |

|---|---|---|

| 環境保全措置の 対象 |

・傑出性(普遍価値)が高い活動である野鳥観察(活動区A~Gを活動の場とする)が、事業実施によって継続が困難であるとされたことから、環境保全措置が必要と判断した。

・活動の場の部分的喪失を伴い、親近性(固有価値)が高い里山体験活動(活動区D、G、H、I、Jを活動の場する)についても可能な範囲で環境保全措置が必要と判断した。 ・以上から、野鳥観察と里山体験活動に利用されており、とくに価値の低下が予測された活動区を環境保全措置の対象とする。 |

・○○森林公園の利用者のアクセス性を対象とする。 |

| 環境保全措置の 目標 |

<傑出性(普遍価値)>-野鳥観察

・山地性野鳥の観察の場である活動区Aにおける樹林の伐採面積を可能な範囲で少なくする。 ・水辺の野鳥の観察の場である活動区Gの開放水面の改変をできる限り少なくする。 ・構造物出現によって騒音の発生が予測される活動区Aおよびルート整備に伴う車輌通行量増加により静けさが損なわれる活動区E、F、Gでの騒音の発生をできる限り低減する。 ・野鳥観察ルート全般にわたり、車輌の通行量の増加に伴う安全性の低下を可能な限り低減する。

<親近性・郷土性(固有価値)>-里山体験活動 ・里山体験活動の場となっている活動区のうち、主要な森林作業体験の場となっている活動区HとJへの直接改変を可能な範囲で回避または低減する。 ・活動区Dで現在利用している集合場所への改変をできる限り低減する。 ・直接改変域のうち施設立地が予定されている活動区D、H、Jの雰囲気の分断を防ぐ。 |

・歩行安全性および快適さの確保。

|

![]()

○活動特性に対する環境保全措置

[1] 回避または低減措置

[1]-1立地・配置

a 環境保全措置の内容

・ 山地性の野鳥を観察する場として重要な活動区であり、事業による影響が大きいと予測された活動区Aに対する環境保全措置として、広葉樹林の面的伐採を伴う園地整備案をとりやめ施設を林内に分散配置する措置を検討した。

・ 水辺の野鳥を観察する場として重要な活動区Gにおいて、当初計画では□□川近傍への施設立地に伴って河川を一部暗渠にする予定であったが、開放水面を保つために河川を避けて直接改変域を計画する措置を検討した。

・ 森林作業体験の場として重要な活動区Jにおいて、直接改変域を活動に利用されている樹林を避けるよう、直接改変域の変更を検討した。

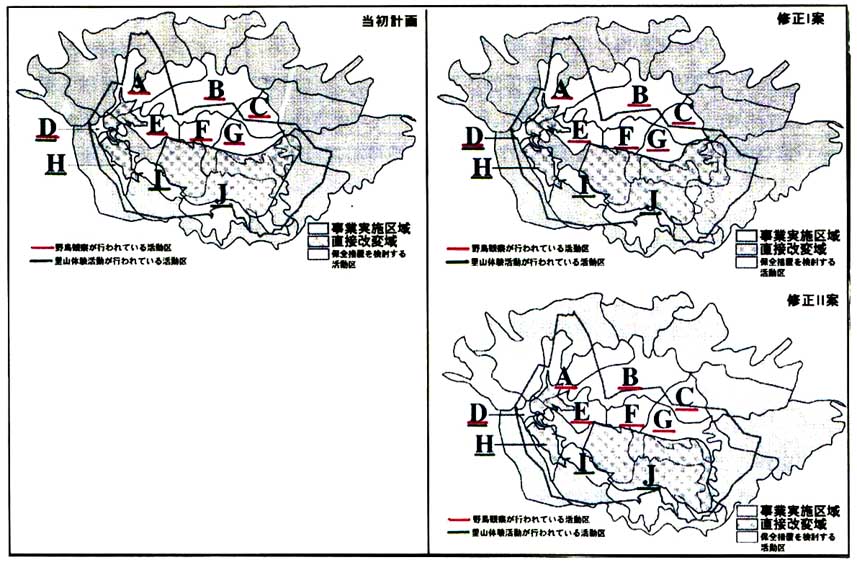

・ 検討の結果、活動区Aに関する措置は実現可能であるが、活動区Gおよび活動区Jに対する措置は、これらの活動区一帯で一定面積の造成を必要とする事業の性格から両立させることが困難である。このため、表2-11のとおり活動区Jにおける回避を優先する修正I案(活動区Jの改変面積を8%低減)と、活動区Gにおける回避を優先する修正II案(活動区Gの改変面積16%低減)を検討した。

図2-8 当初計画および「立地・配置」に関する修正案における直接改変域

<a>「触れ合い活動の場」要素に関する効果

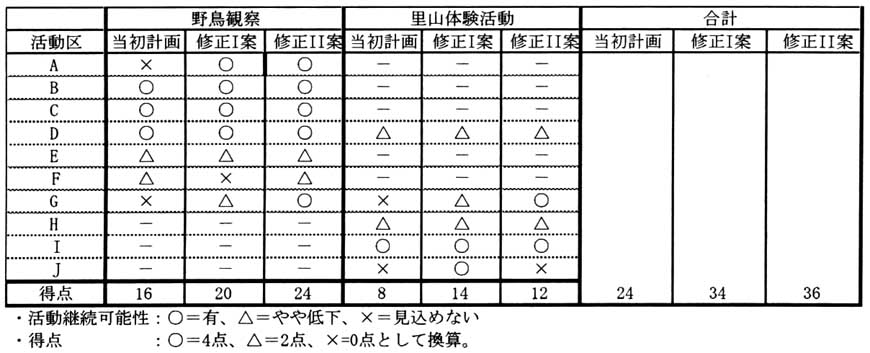

・ 当初計画と修正案それぞれについて、各活動区における直接改変面積の割合と野鳥観察活動および里山体験活動の継続可能性について得点化し、それらを比較した。検討結果は表2-12のとおりである。

・ 当初計画と比較すると、修正I案では、活動区Jにおける直接改変域の変更により里山体験活動への効果が高い。修正II案では、活動区Gへの環境保全措置によって水辺の野鳥観察の場と里山体験活動に利用されている広場が確保される。このことにより活動区Gが有する傑出性、郷土性、親近性、多様性の価値が維持されることになり、修正II案の方が修正I案に比べて回避または低減効果が高いと判断した。

・ 修正II案では、山地性の野鳥観察の場である活動区Aでは、施設を林内に分散配置することにより、野鳥観察の場と野鳥の生息環境を維持することが可能と判断した。

・ 修正II案では、二つの活動に利用されている活動区Gにおいて水辺の野鳥観察の場と里山体験活動で利用されている広場の改変を完全に回避することができた。

・ 以上から、両活動に対する影響をより多く回避できる修正II案を採用すこととし、以降の回避または低減措置、代償措置の内容および妥当性の検証は修正II案を対象におこなうこととした。

表2-11 当初計画および「立地・配置」に関する修正案の改変案による改変面積の増減

表2-12 「立地・配置」に関する環境保全措置による活動の継続可能性得点

<b>「触れ合い活動の場」要素以外への影響と残される影響

・ 立地・配置の変更を加えた修正II案について、触れ合い活動の場以外の要素への影響の程度を検証した結果、活動区GおよびJにおける改変により、景観への影響が生じることが確認された。このうち、活動区Gについては、当初計画と比較すると回避または低減効果が認められるが、活動区Jについては修正II案による影響が生じる。

・ 修正II案は活動区Gにおける回避または低減効果を優先したために、里山体験活動の場である活動区H ~Jにおける樹林の改変は回避できなかった。このためこれらの活動区が有する固有価値(郷土性・親近性)への影響が残り、更なる措置の検討が必要である。

[1]-2規模・構造

a 環境保全措置の内容

・ 野鳥観察の普遍価値(普及性)は、静けさがもたらす快適さによって維持されていることから、その低下を低減するための措置として、供用後に施設から発生することが予測されている活動区Aの構造物に防音構造を採り入れる案を検討した。

・ さらに里山体験活動の親近性(固有価値)を支えている利便性の低下を低減する措置を修正II案をもとに検討した。具体的には、構造物の規模の変更により、活動区Dで現在利用されている緩傾斜地の広場○haをできる限り確保する措置を検討した。

b環境保全措置の妥当性の検証

<a>「触れ合い活動の場」要素に関する効果

・ 活動区Aにおける構造物を防音構造にした場合、施設から30mにおける騒音のレベルは現行案では△dBであるのに対し、修正案では○dBとなり、およそ○%軽減された。この騒音レベルは現在の活動区A の平均騒音レベルに匹敵することから、環境保全措置の実施による効果が確認されると判断した。

・活動区Dにおける構造物の規模の縮小により、緩傾斜地の広場がほぼ確保(改変率○%)されることになり、環境保全措置による効果が認められると判断した。修正II案に上記のとおり、規模・構造の変更を加えた案を修正II’案として、以降の回避または低減措置、代償措置の内容および妥当性の検証をおこなうこととした。

<b>「触れ合い活動の場」要素以外への影響と残される影響

・規模・構造の変更を加えた修正II’案について、触れ合い活動の場以外の要素への影響の程度を検証した結果、特に大きな影響は確認されなかったことから、修正II’案を採用することとした。

・ また、騒音の予測はシミュレーションを用いておこなっていることから、予測の不確実性が残る。このため、事後調査により効果の確認をおこなうこととする。

・ 利便性に関する環境保全措置の効果は、利用者の印象によって判断されるものであることから、ここで予測した環境保全措置の効果が十分に発揮されるかどうかは不確実である。このため事後調査による効果の確認が必要である。

[1]-3デザイン・修景、設備

a 環境保全措置の内容

・里山体験活動の場のうち構造物が出現する活動区D、H、Jにおいて、空間の連続性の分断により、快適さが損なわれ、これらの活動区で固有価値(郷土性、親近性)が低下することが予測されていることから、修正II’案をもとに影響を低減するための措置を検討した。具体的には、活動区D、H、Jの構造物周辺に当該地域の自生種による修景植栽をおこない、空間の連続性を確保することとした。

・ 普遍価値(傑出性)の高い野鳥観察の快適さを保つため、ルート整備に伴う車輌通行量の増加によって静けさが損なわれることが予測された活動区E、F、Gにおいて、遮音効果を目的とする植栽により、騒音の発生をできる限り低減する修正II’’案を検討した。

b 環境保全措置の妥当性の検討

<a>「触れ合い活動の場」要素に関する効果

・ 活動区D、H、Jにおける、当該地域の自生種を用いた修景植栽による構造物と里山体験活動の場の間の視覚的連続性に関する効果について、CGによる予測画像を作成し、視知覚学的手法による評価実験をおこなった結果、植栽をおこなわない場合は△%、おこなった場合は○%の被験者が空間の連続性を認めた。このことから、修正案により空間の連続性の分断は低減できると判断した。

<b>「触れ合い活動の場」要素以外への影響と残される影響

・ 快適さに関する環境保全措置の効果は、利用者の印象によって判断されるものであることから、ここで予測した環境保全措置の効果が十分に発揮されるかどうかは不確実である。このため事後調査による効果の確認が必要である。

[1]-4管理・運営

a 環境保全措置の内容

・供用開始後には事業実施区域内への車輌通行量が増加することが明らかであり、野鳥観察のピーク時には歩行の安全性と快適さが損なわれることにより、利用者数が減少し、普遍価値(普及性)が低下することが予測されていることから、修正II’’案をもとに価値の低下を低減するための措置を検討した。具体的には、活動区A、B、D、E、Fを結ぶループ状の観察路において野鳥観察のピーク期間の昼間における車輌の通行規制をおこなう措置を修正II’’’案として検討した。

b 環境保全措置の妥当性の検討

<a>「触れ合い活動の場」要素に関する効果

・ 野鳥観察および里山体験活動のピーク時利用者○名への活動継続意志アンケートによれば、当初計画案では65%、修正II’’’案では80%が活動継続の意志を示したことから、修正II’’’案の環境保全措置案による効果はあると判断した。

<b>「触れ合い活動の場」要素以外への影響と残される影響

・ 他の環境要素に対する影響は特に見られない。

・ 快適さに関する効果は、利用者へのアンケートによって予測したものであることから、環境保全措置の効果が十分に発揮されるかどうかは不確実である。このため、事後調査による効果の確認が必要である。

[2] 代償措置

a 環境保全措置の内容

・ 修正II’’’案を採用した結果、固有価値(郷土性・親近性)が高い活動である里山体験活動に利用されている活動区H~Jに対する立地・配置による措置を十分に講じることが出来なかった。そのため近隣地域内において、改変される場と同等の条件を持つ代替地を整備することによる代償措置を検討した。

・ 具体的には、森林体験として重要な価値をもつ活動区Jと同様の条件を持つ林地を近隣に確保し、代償措置とする案を検討した。その際、かつて耕作地として利用されていた緩傾斜地が里山体験活動にふさわしいとの知見を参考に、傾斜度図・昭和30年代の地形図・植生図を照合して候補地を検討した。

b環境保全措置の妥当性の検証

<a>「触れ合い活動の場」要素に関する効果

・ 里山体験活動の場に対する代償措置として、活動区J内の南側に、直接改変によって失われる森林△haと同等の条件を持つ森林約○haを確保した。この面積は、現在の里山体験活動の平均参加者数である30人(同時滞在)を収容することできるとともに里山体験活動のピーク時利用者の○名への活動継続意志アンケートによれば、○%の活動の継続の意志を示したことから、代償を達成することが可能であると判断した。

<b>「触れ合い活動の場」要素以外への影響と残される影響

・ 触れ合い活動の場以外の環境要素への影響の程度を検討した結果、特に大きな影響は確認されなかったことから、修正II’’’案で林地の確保と整備を講じる案を採用することとした。

・ 代替地は、これまで里山体験活動に利用されてきたことがない場所であることから、下草刈りや樹木の管理などをおこない、活動の場にふさわしい空間に整備していく必要がある。

○アクセス特性に対する環境保全措置

[1] 回避または低減措置

[1]-1立地・配置

・ 当初計画において、△△森林公園までのアクセスルートは供用開始後も基本的には利用可能であることから、立地・配置の変更による環境保全措置は必要としないと判断した。

[1]-2規模・構造

a 環境保全措置の内容

・△△森林公園へは車輌によるほか徒歩による利用も多いが、△△森林公園-○○市線を結ぶルートの一部では、歩道が整備されていない。しかし、供用開始後には通行車両が増えると予想されることから、△△森林公園の訪問者が利用するアクセスルートと重複する部分○m(A交差点~B交差点間)の歩道を新たに整備する修正案を検討した。

b環境保全措置の妥当性の検証

<a>「触れ合い活動の場」要素に関する効果

・ 歩道の確保によって、歩行者の安全性と快適さが確保されることが予測されることから、環境保全措置による効果がみられると判断した。

<b>「触れ合い活動の場」要素以外への影響と残される影響

・ 他の要素に対する影響は特に予測されないが、事後調査によって△△公園利用者数を確認する必要がある。

[1]-3デザイン・修景、設備

a 環境保全措置の内容

・ 「規模・構造」の環境保全措置によって確保された歩道と車道間に修景植栽をおこない、歩行時の快適さの維持を図ることを検討した。

b環境保全措置の妥当性の検証

<a>「触れ合い活動の場」要素に関する影響・効果の検討

・植栽を用いた歩車道分離による遮蔽効果について、CGによる予測画像を用いて視知覚学的方法による評価実験をおこなった結果、植栽をおこなわない場合が△%に対し、おこなった場合は○%の被験者が遮蔽効果を認めた。このことから、雰囲気がやわらぎ、快適さの維持効果はあるものと判断した。

<b>「触れ合い活動の場」要素以外への影響と残される影響

・ 他の要素に対する影響は特に予測されない。

・利用者の印象の変化などについては不確実性が残り、事後調査による効果の確認をおこなっていく必要がある。

[1]-4管理・運営

a 環境保全措置の内容

・ △△森林公園の利用の最盛期には、交通整理をおこない、歩車道分離のみではカバーしきれなかった、利用者の利便性を確保する修正案を検討した。

b環境保全措置の妥当性の検証

<a>「触れ合い活動の場」要素に関する影響・効果の検討

・通行量調査や類似事例をもとに交通量の予測をおこなったところ、△△森林公園への到達時間は概ね維持されることが予測された。このため、環境保全措置の効果はあるものと判断した。

<b>「触れ合い活動の場」要素以外への影響と残される影響

・ 他の要素に対する影響はとくに予測されない。

表2-13 「触れ合い活動の場」に係る環境保全措置の実施案(活動特性)

| 回避または低減措置 | 代償措置 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 内容 | 直接改変域における施設の配置変更(野鳥観察の場を回避した施設配置) | 構造物の規模・構造変更(防音構造の採用) | 構造物周辺の修景植栽(騒音発生防止と空間の連続性確保) | 車輌の通行規制(ピーク時の利用確保) | 同等の土地条件を持つ林地の確保と整備 | |

| 実施時期 | 造成工事時 | 構造物建設工事時 | 外構工事時 | 供用開始後 | 工事期間中 | |

| 実施方法 | 造成計画の変更 | 建築計画の変更 | 植栽・管理の実施 | 管理・運営 | 用地確保・植生管理の実施 | |

| 実施主体 | 事業者 | 事業者 | 事業者 | 事業者 | 事業者 | |

| 措置の効果 | 普遍価値(傑出性・多様性)および固有価値(郷土性・親近性)低下の緩和 | 普遍価値(傑出性)低下の緩和 | 普遍価値(傑出性・多様性)および固有価値(郷土性・親近性)低下の緩和 | 普遍価値(普及性)の維持 | 普遍価値、固有価値の維持(活動の継続可能性による) | |

| 不確実性の程度 | 防音効果に不確実性が残る | 騒音の遮音効果と構造物の遮蔽効果に不確実性が残る | 利用者数の維持にに不確実性が残る | 活動の継続性に不確実性が残る | ||

| 措置の実施に伴い生じるおそれのある環境影響 | 景観への影響 | 特になし | 特になし | 特になし | 特になし | |

| 措置を講じるにも関わらず存在する環境影響 | 活動区の直接改変による普遍価値・固有価値の低下 | 特になし | 構造物の出現による雰囲気の変化に伴う普遍価値・固有価値の低下 | 車輌通行量の増加による普遍価値の低下 | 活動の場の代償による普遍価値・固有価値の低下 | |

表2-14 「触れ合い活動の場」に係る環境保全措置の実施案(アクセス特性)

| 回避または低減措置 | |||

|---|---|---|---|

| 内容 | 歩道の付設 | 歩車道間の植栽整備 | 交通整理の実施 |

| 実施時期 | 工事期間中 | 工事期間中 | 供用後 |

| 実施方法 | 道路設計の変更 | 植栽の実施・管理 | 管理・運営 |

| 実施主体 | 事業者 | 事業者 | 事業者 |

| 措置の不確実性の程度 | 特になし | 特になし | 特になし |

| 措置の実施に伴い生じるおそれのある環境影響 | 特になし | 特になし | 特になし |

| 措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響 | 特になし | 特になし | 特になし |

![]()

・スコーピング段階で収集された情報に基づき設定した保全方針を踏まえ、計画を立案することによって、普遍価値(傑出性)の高い野鳥観察の場のうち最も多くの利用者に好まれている場と、固有価値(親近性・郷土性)の高い活動である里山保全活動の場のうち、森林管理作業に利用されている場への影響を回避することができた。

・しかし、当初計画に対する予測の結果、環境保全措置の対象とする活動の場および活動を支える環境への影響が残り、場の価値の低下が認められたことから、環境保全措置を講じた修正案を検討した。

・また事業実施区域外の△△森林公園の利用者のアクセス特性に対しての影響が予測されたことから、環境保全措置を検討した。

<活動特性について>

・活動特性に関する修正案では、施設の立地・配置の変更により野鳥観察の場に対する直接改変が概ね回避され、野鳥観察活動の保全はほぼ達成されると判断した。

・規模・構造の変更およびデザイン・修景の変更によって、空間の連続性や静けさなどの快適さが保たれ、野鳥観察と里山体験活動における利便性と資源性が保たれることから、「活動を支える環境」に対する環境保全措置の効果が認められると判断した。

・管理・運営によって利用ピーク時の利便性を図ることにより、野鳥観察および里山体験活動の利用者の利用性の低下に対する効果があるものと判断した。

・しかし、里山体験活動への立地・配置の変更による影響の回避または低減が十分ではなかったことから講じた代償措置によって、影響の緩和が認められると判断した。

<アクセス特性について>

・アクセス特性に関する修正案では、構造の変更により、供用開始後における△△森林公園-○○市線の利用者のアクセスへの影響が概ね回避されると判断した。

・管理・運営により、利用ピーク時のアクセス性が確保されると判断した。

・以上から、事業の実施による触れ合い活動の場への影響は、スコーピング段階で把握された影響の回避および生じることが予測された影響に対して講じた環境保全措置により、事業者が実行可能な範囲内で概ね回避または低減が図られるものと評価した。

表2-15「触れ合い活動の場」に関する評価(総括)

| 当初計画 | 修正案 | ||

|---|---|---|---|

| 回避または低減措置 | 立地・配置 | ・活動の継続可能性に関する得点は24点。

・活動区Aにおける園地の面的整備(広葉樹林の面的伐採) ・活動区Fの河川の暗渠化 |

・活動の継続可能性に関する得点は36点。

・活動区Aにおける園地施設の分散配置による整備(広葉樹林の維持) ・活動区Fにおける開放水面の確保。 |

| 規模・構造 | ・活動区Dにおいて利便施設を喪失。

・30m地点での騒音△dB。 ・安全性、快適さが低下 |

・施設への利便機能付加により利便性を維持。

・30m地点での騒音は○dB。 ・安全性、快適性の維持 |

|

| デザイン・修景・設備 | ・施設立地により、予測画像による△%が空間の連続性を認識。

・活動区E、F、Gにおける車輌通行量増加。 |

・遮蔽植栽により○%が予測画像での

空間の連続性を認識。 ・活動区E、F、Gにおける遮音のため の植栽による騒音低下。 |

|

| 管理・運営 | ・活動継続意志確認アンケートで△名が継続を回答(65%)。 | ・同左○名が回答(80%) | |

| 代償措置 | ・収容力および自然環境特性から代替性を維持。 | ||

表2-16 事後調査の実施案

| 調査項目 | 利用者実態 | 利用者の価値認識 | 野鳥の確認種数 | 植栽による遮音効果の確認 | 防音構造による効果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 調査範囲 | ・活動区A-G

・代償措置によって整備した林地 ・アクセス特性が影響を受けた○○公園 |

活動区A-G | 植栽地点 | 活動区A | |

| 実施時期 |

供用開始年からおおむね5年程度まで |

供用開始年から3年間 | 供用開始から1年間 | ||

| 調査頻度 | 活動最盛期、夏休み、GW | 4回/年 | 施設稼働時間帯 | 施設稼働時間帯 | |

| 調査手法 | カウント調査 | アンケート調査 | 鳥類調査法 | 騒音調査 | 騒音調査 |

| 調査結果の取り扱い | インターネットによる調査結果の公表 | ||||

| 不測の場合の対処方法 | 影響の原因究明と対策の検討 | ||||

| 実施体制 | 事業主体 | ||||

表2-17 事後調査報告(供用開始後1年目)の例

| 調査項目 | 利用者実態 | 利用者の価値認識 | 野鳥の確認種数 | 植栽による遮音効果の確認 | 防音構造による効果の確認 |

|---|---|---|---|---|---|

| 効果の確認 | 工事開始前のピーク時期における利用者数は、野鳥観察については○%、里山体験活動では○%と、いずれも減少した。 | 活動団体に対するアンケートの結果、利用快適性に関しては以前と変わらないという回答が○%、減少という回答が○%であり、快適性は減少した。その理由として施設の存在により、雰囲気が損なわれたという回答が多く見られた。 | 工事開始前との比較において、確認種数は○%にとどまった。水辺の野鳥に減少が見られた。周辺地域においては、工事前との差異がなかったことから、この減少は工事による一時的影響と考えられる。 | 植栽の活着・生育状況は概ね良好であった。

騒音調査の結果、遮音効果は有効とみなされた。 |

騒音調査の結果、遮音効果は有効とみなされた。 |

| 追加措置 | 自治体との協力により、触れ合い活動の場の紹介パンフレットを作成し、○km圏内の各駅、世帯に配布することとした。 | (特になし) | 継続調査の結果を踏まえ、必要に応じて追加措置を検討する。 | (特になし) | (特になし) |

| 今後の対応 | (特になし) | 景観に関する環境保全措置において植栽をおこなった樹林の育成・管理を野鳥観察団体に委ねることを通じて、「野鳥の森」作りを実現していく。 | 継続調査の結果を踏まえ、必要に応じて追加措置を検討する。 | (特になし) | (特になし) |

| 今後の事後 調査計画 |

供用開始3年後と5年後に実施する。活動そのものに対する価値認識の変化も加味し、その後の調査継続については適宜再検討する。 | 継続調査をおこない、5年後をめどにその後の継続について検討する。 | (特になし) | (特になし) | |