自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(II) 調査・予測の進め方について(平成12年8月)

2 「景観」に関する調査・予測手法

2-1 代表的な計量心理学的測定手法

| 方法的分類 | 測定法 | 目的・対象 | 方法の概要 | |

|---|---|---|---|---|

| 評価尺度を伴わない方法 | 観測的方法 | アイマーク・レコーダー ビデオカメラ |

注視点行動 | 直接的な観察、あるいは機材を用いた観察により、注視点の行動や視覚的興味対象の観測を行う方法。 |

| 視覚記憶測定法 | 想起法 再生法 (マップ法等) 再認法 |

情報量、イメージ分析 | 被験者の自由な意見を聞いたり、イメージマップや絵画を描かせたり、ある対象(事物の名称や写真等)によって連想される事物や対象を聞いたりする方法。 | |

| 評価尺度を伴う方法 | 分類評価尺度 | 選択法 | 分類、位置づけ | n個の対象からある基準によって一つまたは複数個の対象を選択する。選択基準が評価に係わるものであれば、評価法としての意味を持ってくる。測定データは、単純に選択頻度によって順位付け評価を行うのが一般的。その他対象の特性を分析する意味でクロス集計による連関分析、選択の不確実性を測度とする情報理論などの処理法がある。 |

| 序数評価尺度 | 評定尺度法 | 分類、 位置づけ、 重み付け |

評価尺度を被験者に示し、その対象を位置づけさせる方法。このうち数値尺度法は、何らかの意味で順位づけられたn個のカテゴリーに1~nといった数値を与えておき、対象をどれかのカテゴリーに配置させる方法で、その尺度を一定の距離(間隔)尺度と見なす。 | |

| 品等法 (順位法) |

対象をある基準のもとに順位付けさせる方法。この方法による評価は、各対象の各試行での順位番号、順位値の総和、平均値、メディアンによって行うのが一般的。 | |||

| 一対比較法 | n個の対象を二つずつの組み合わせにし、その対ごとに上位判定を行わせ、その判定を統計処理によって順位付けする方法。順位付けや距離尺度を構成するデータとしての信頼性が高い。データは主に距離尺度を導くのに用いられる。 | |||

| 距離評価尺度 | 分割法 系統カテゴリー法 等現間隔法 |

重み付け | ||

| 比例評価尺度 | マグニチュード推定法 | 刺激量と心理量の対応 | ある刺激の持つ刺激量を直接推定する方法。得られる尺度は比例尺度とされる。まず一つの標準刺激を設定し、その刺激量を100とする。次に比較刺激を与え、標準刺激に対する刺激量を推定、この平均を感覚的刺激量として各刺激を位置づける間隔尺度を構成する。 | |

| 百分率評定法倍数法 | ||||

| 多元的評価尺度 | SD法 | 意味、情緒 | 評価性、潜在性、活力性の三つの主要な因子を代表する形容詞対を選択し、「非常に」「かなり」「やや」「普通」等の重み付けがされた評価尺度にしたがって測定する。測定の内容や対象により、3~9段階の評価尺度があり、測定結果は中央値「普通」を0として数値化して分析される。 | |

| 観測的方法あるいは評定尺度による方法 | 調整法 | 閾値、等価値等定数の決定 | 比較刺激を被験者が自由に変化させ、標準刺激と同等に感じる刺激を探っていく方法。 | |

| 極限法 | ある刺激を段階的に変化(上昇/下降)させ、所定の反応を被験者に行わせる方法。 | |||

| 恒常法 | 程度の違う刺激をランダムに与え、得られた反応から閾値を推定する方法。得られた反応から閾値を求める方法には、直線補間法、算術平均法、加算法、正規グラフ法、最小自乗法等がある。 | |||

資料:主に「土木工学大系 13 景観論」(1977 土木工学大系編集委員会編 290-321)

2-2 計量心理学的手法を用いた調査手法例

(1)評価尺度を伴わない方法

1)観測的方法

・ビデオカメラを用いる方法

資料・図表出典:「ビデオ画像で行動を知る」(1998 大石康彦 森を調べる50の方法)

ビデオカメラレコーダーを用いて、注視点の行動や視覚的興味対象の分布状況等の視覚に関する情報を取得する方法。

観測的方法としては、このほかにもアイマークレコーダー(眼球の動きから実際にどこを注視しているかを正確に把握する装置)を用いる方法や写真撮影を用いる方法等が挙げられる。しかし、前者については装置が大型かつ高価であり、一般の利用に適さない、また、後者については、例えば注視点の動きや注視時間等の観測が困難である等の理由から、ビデオカメラレコーダーを用いることのメリットは大きいといえる。

| <調査方法> | |

| ・ | 被験者にビデオカメラレコーダーを持たせ、実際に調査対象エリア内を移動してもらいながら見たものの内容を記録させる。 |

| <調査方法> | |

| ・ | 市販の家庭用ビデオカメラレコーダーで可。 |

| ・ | ただし、ビデオカメラのファインダーを覗きながら歩行することは困難であることから、小型のCCDカメラ(市販品で可)を接続し、これを帽子等を利用して頭部に固定する方がよりふさわしい(下図参照)。 |

| <解析内容例> | |

| ・ | 視線の方向:一定時間内にどの方向(上下、左右)をどの程度の時間見ていたか。自然の方向が不定であれば、景観の多様性が高いことが考えられる。 |

| ・ | 注視対象:特定の興味対象として注視される要素の分布位置、種類、内容、注視時間等。一般的に注視時間が長ければ興味対象としての評価が高いと考えられる。 |

| ・ | 画像構成:静止画をコンピュータに取り込み、画像処理ソフト(市販品で可)を用いて空間構成(緑視率、空域量、水域の量等)を数値的に解析。他の画像との空間構成の定量的比較が可能となる。 |

| <備考> | |

| ・ | ビデオカメラレコーダーであれば、画像情報と同時に音声情報が記録されることから、被験者の撮影内容に対するコメント、周囲の環境音(水音、動物の鳴き声等)のを活用した解析も可能である。 |

2)視覚記憶測定法

・想起法

資料・図表出典:「北海道におけるシンボライズされた都市景観要素としての緑地」

1985 浅川昭一郎,鈴木幹雄,小林昭裕 造園雑誌48)

「想起法」は、被験者の自由な意見を聞いたり、ある対象(事物の名称や写真等)によって連想される事物や対象を聞いたりする方法。

調査は、アンケートによる方法とヒアリングによる方法が考えられる。

ここでは、アンケートにより実施した事例を紹介する。なお、紹介する事例は、「都市」という広域的な空間を対象としたものであるが、当該手法は限定的な地域(例えば事業実施区域及びその近傍)を対象とした場合でも十分活用が可能である。

<調査目的>

北海道内32市における地域のシンボルとなる景観要素の抽出とその内容及び立地条件、緑地的要素の関与の程度の分析

<調査方法>

次の質問項目のアンケートを実施。

お住まいの都市で、以下の項目にあてはまる場所があれば、いくつでもご記入下さい。

[1] お住まいの都市を特徴づけている場所または誇りに感じている場所

[2] 美しい(景観的に優れている)と感じる場所

<分析例>

当該事例で行われている分析の一例を下表に示す。この例では、抽出された要素を複数のカテゴリーに分類(景観分類)し、要素数や平均想起率を分析しているが、こうした結果は、地域景観を特徴づける要素の把握、各要素の重要性の評価等に活用可能なものと考えられる。

<備考>

アセスメントの調査においては、一般に広く認知されていないような景観要素(地域住民等によって好まれている要素等)を抽出することが必要な場合が考えられる。こうした場合、アンケートによる文字での回答のみでは、具体的な場所の特定が困難な要素が多数抽出されることが考えられるため、地図に場所をプロットしてもらう設問とする、さらには直接対面アンケートやヒアリング等による実施を考慮する必要がある。

| 表 景観分類別カテゴリー別要素数及び平均想起率

|

|||||||||

| 景観分類 | “特徴づける” | “美しい” | いずれかで抽出される | ||||||

| 要素数 | % | 平均想起率 | 要素数 | % | 平均想起率 | 要素数 | % | ||

| 1 | 山地・丘陵 | 31 | 9.9 | 12.7 | 40 | 14.9 | 19.5 | 44 | 10.7 |

| 2 | 原野・農地 | 14 | 4.5 | 9.2 | 14 | 5.2 | 11.6 | 20 | 4.9 |

| 3 | 河川・湖沼 | 29 | 9.2 | 13.3 | 45 | 16.8 | 16.4 | 48 | 11.6 |

| 4 | 海洋・海岸線 | 29 | 9.2 | 19.6 | 40 | 14.9 | 11.3 | 47 | 11.4 |

| 5 | 公園等 | 65 | 20.7 | 14.6 | 56 | 20.9 | 13.2 | 79 | 19.2 |

| 6 | 緑地の多い地域・地区 | 8 | 2.5 | 13.0 | 13 | 4.9 | 9.6 | 16 | 3.9 |

| 7 | 緑地を含む施設 | 37 | 11.8 | 14.6 | 18 | 6.7 | 8.0 | 40 | 9.7 |

| 8 | 緑地を含まない地区・施設 | 88 | 28.0 | 11.2 | 23 | 8.6 | 5.9 | 94 | 22.8 |

| 9 | 記念物・史跡 | 10 | 3.2 | 8.0 | 7 | 2.6 | 8.2 | 12 | 2.9 |

| 10 | 視点場 | 3 | 1.0 | 6.5 | 12 | 4.5 | 12.0 | 12 | 2.9 |

| 計 | 314 | 100 | 268 | 100 | 412 | 100 | |||

(2)評価尺度を伴う方法

1)序数評価尺度

・一対比較法

資料・図表出典:「景観の写真判定」(1998 小林正吾 森を調べる50の方法

「一対比較法」は、n個の対象を二つずつの組み合わせにし、その対ごとに上位判定を行わせ、その判定を統計処理によって順位付けする方法。判定が二者択一であるため、判定に狂いが生じにくく、判定順位付けや距離尺度を構成するデータとしての信頼性が高い。データは主に距離尺度を導くのに用いられる。

この方法で景観の評価を行う場合は、一般的に写真を用いた方法が用いられることが多いが、この際、撮影条件(使用機材、撮影時刻、季節、天候、光線の状況、その他調査の趣旨に直接関係しない被写体の状況等)を可能な限り統一させることが重要となる。

以下に約120名の被験者に対し、7種の異なる森林を撮影した写真を用いて一対比較法による評価を行った例を示す。表は回答結果に統計処理を施して求められた評価結果の一部であるが、表の上3行は対象森林を比較森林と比べて「好ましい」と判断された確率を示している(例:ミズナラ林についてはスギ林より好ましいとする確率が75%)。

また、表の最下行は100点法によって示された対象森林の好ましさの偏差値であるが、これはあくまで相互の森林の距離尺度を示すものであって、例えば「ミズナラ林がスギ林より5倍好まれている」ということを示す数値ではない点に留意が必要である。

表 一対比較法による森林景観評価の例

対象森林 比較森林 |

ミズナラ林 | アカマツ林 | スギ林 |

|---|---|---|---|

| ミズナラ林* | 0.50 | 0.41 | 0.25 |

| アカマツ林* | 0.59 | 0.50 | 0.28 |

| スギ林* | 0.75 | 0.72 | 0.50 |

| 好ましさの評価点** | 100 | 86 | 22 |

| 注) | * | 数値は比較森林より好まれる確率を表す。 |

| ** | 最も好まれるものを100、好まれないものを0とする。 |

2)比例評価尺度

・マグニチュード推定法

資料・図表出典:「土木施設景観の計量心理的評価手法に関する研究」

(1976 小柳武和 土木学会年次学術講演会講演概要集第4部)

「マグニチュード推定法」は、ある刺激の持つ刺激量を直接推定する方法である。得られる尺度は比例尺度とされる。まず一つの標準刺激を設定し、その刺激量を100とする。次に比較刺激を与え、標準刺激に対する刺激量を推定させ、この平均を感覚的刺激量として各刺激を位置づける間隔尺度を構成する。

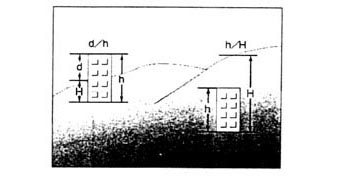

ここでは、マグニチュード推定法を用いて土木建築構造物による圧迫感を規定する要素の分析を行った事例を示す。この事例では、対象物を撮影した複数のスライドのうち、ひとつを標準スライドとして設定、その圧迫感の評価値を100とした場合のそれに対する評価値を他のスライドについて数値で回答させるという方法で実験が行われている。

実験で得られたデータを数量化I類を用いて分析した結果の一部を下表に示すが、これによれば、土木構造物による圧迫感は、「見えの面積」「仰角」の規定力が特に大きいという結果が得られている。

表 圧迫感の数量化I類による要因分析結果の一部

(外的規準…7段階数値尺度の平均値)

重相関係数=0.9848

| 仮説要因 | 最大スコアカテゴリ№ | 最小スコアカテゴリ№ | レンジ |

|---|---|---|---|

| 見えの面積 [10] | 1.4250 | -1.8701 | 3.2951 |

| 1 | 6 | ||

| 仰角 [15] | 1.2277 | -0.7280 | 1.9557 |

| 1 | 7 | ||

| 距離 [18] | 0.4975 | -0.8607 | 1.3582 |

| 7 | 1 | ||

| 構造形態 [4] | 0.2635 | -1.0783 | 1.3418 |

| 3 | 1 |

3)多元的評価尺度

・SD法

資料・図表出典:「人の心の動きを探る」(1998 大石康彦 森を調べる50の方法)

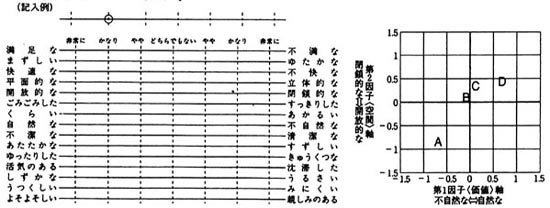

SD法は形容詞対の順序尺度上(質問の回答内容の順序関係を示すもの)に心理反応を反映させる方法である。SD法は色彩の心理効果や空間体験で生じる心理反応などを的確に捉える方法として広く応用されている。

SD法では、調査の対象とする空間において連想されるような形容詞の対(両極端の形容詞を5ないし7段階程度に区分した尺度、すなわち評定尺度、形容詞対は任意に設定する)を配置した図1の様な調査票を用いる。評定尺度は普遍的な尺度ではないため、対象とする空間とそれ以外、あるいは対象とする空間と類似した他の空間でのデータと比較する必要がある。また、統計的処理を行うためには最低10人以上の調査対象者のデータを収集する必要がある。

調査では、対象とする空間において(あるいは対象とする空間を的確に捉えた画像について)被験者にすべての評定尺度上のいずれかの位置に○印を付けさせる。なお、不適当な箇所がひとつでもあればその回答全体が無効となる点に留意が必要である。このため、調査票はその場で回収し、記入漏れ等がないことを確認することが望ましい。調査票のデータは、各評定尺度について「悪い評価~よい評価」に「1~5(または7)」の得点を与えた上で分析する。分析は統計手法のひとつである「因子分析」を用い、因子負荷量と因子軸を求める。この処理は市販のパソコン用統計ソフトで行うことが可能である。最後に因子分析の結果現れた因子軸の意味について、因子軸を構成する評定尺度から考察する。

図2は、森林(A:疎開した森林、B・C:中間の森林、D:込んだ森林)において9名の被験者の心理構造を調査した例である。主な因子軸に形容詞対[自然な-不自然な]に代表される価値因子及び[開放的な-閉鎖的な]に代表される空間因子が見いだされ、被験者の心理構造が<価値>と<空間>を主要な軸とするものであるという結果が得られ、さらに心理構造の中に「森林A」が最も「不自然で開放的」、「森林D」が最も「自然で閉鎖的」として位置付けられていたという結果が得られている。

森の感じ調査票 氏名

|

| 図1 SD法調査票の例 | 図2 心理空間への平均因子得点の配慮 |

| この調査票は、森林環境に関して考えられそうな形容詞対を15組配置したものである。調査票の左と右のどちらかによい評価、わるい評価が偏らないように配置してある。 | SD法による調査結果の例:高校生グループの心理空間とその中における森林A~Dの位置 |

(3)観測的方法あるいは評定尺度による方法

・極限法

資料・図表出典:「コンクリート系のり面の大きさと目立ちやすさについて」

(1980 樋口研究室 道路建設が自然景観におよぼす影響調査報告書(その2)

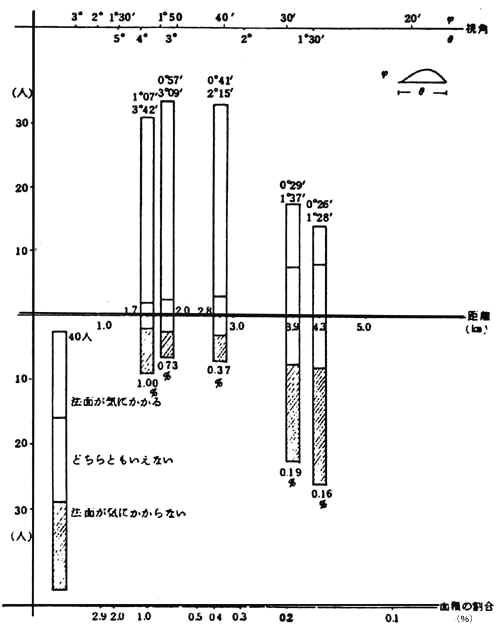

「極限法」は、ある刺激を段階的に変化(上昇/下降)させ、所定の反応を被験者に行わせる方法である。特定の価値基準にしたがった反応を探り、判断が切り替わる点を感覚の閾値として決定することができる。

ここでは、極限法を用いてコンクリート法面の見えの大きさに応じた目立ちやすさの閾値を分析した事例を示す。

事例では、同一のコンクリート法面を視認できる視点を視距離に応じて複数設定し、距離の近いものから徐々に離れていくという下降系列と、徐々に近づいていく上昇系列の両方において、被験者に実際に視点位置に立ってもらい、「法面が気にかかる」、「どちらともいえない」、「気にかからない」のいずれかの判断を求め、判断の切り替わる時点を閾値として決定している。

実験結果を下図に示すが、これによれば、目立ちやすさの閾値は視距離3.7km(法面の見込角にして水平=1°41'、垂直=0°31')という結果が得られている。

なお、当該事例は、現場実験で行われているが、極限法自体はスライド等の画像を用いた方法でも十分実施可能である。

図 極限法を用いたコンクリート法面の目立ちやすさに関する現場実験結果

2-3 人間の視知覚に関する物理指標例

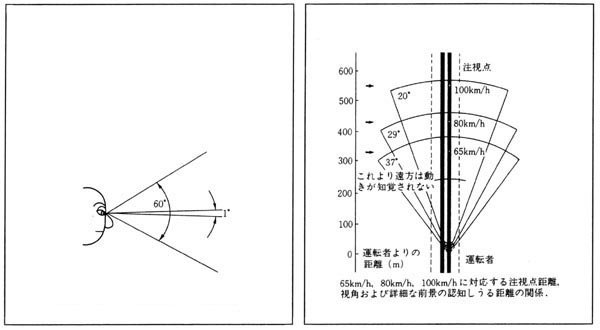

1)視野*1)

人間が特定の対象を否検索的に眺める場合(例:展望台から景色を眺める場合)の視野は、既往の研究の結果によって以下の図2-1に示す「60°コーン説」が定説となっている。なお、35mmフィルム、28~35mmレンズを用いて撮影した写真がこの視野に近い。

なお、視野は、視点の移動速度の増加に伴い狭くなる特性がある(図2-2)ことから、例えば走行中の車両からのシークエンス景観を取り扱う際等には留意が必要である

| 図2-1 視野60°コーン説*2 | 図2-2 動視野と注視野*3 |

2)視程*1)

視対象への視距離が大きい場合、大気の混濁や天候、光線等が制約条件となり、対象が見えなくなる。このような対象の見え方を表す概念が「視程」である。

以下の表2-2に標準的な視程を示すが、視程は各地域の気候条件、さらには同一の場所であってもその時々の季節や時刻、天候等によって大きく変化するものであることから、視対象がどのような条件下で眺められることが多いのかを把握することが重要となる。

| 天気 | 快晴 | 晴 | 曇 | ぬか雨 | 小雨降ったり 止んだり |

小雨 | 並雨降ったり 止んだり |

並雨 | 小雪降ったり 止んだり |

小雪 | 並雪降ったり 止んだり |

並雪 | 霧 | |

| 視程 | 昼 | 45 | 40 | 30 | 10 | 15 | 10 | 8 | 6 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0.6 |

| 朝、夕 | 20 | 15 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.3 | |

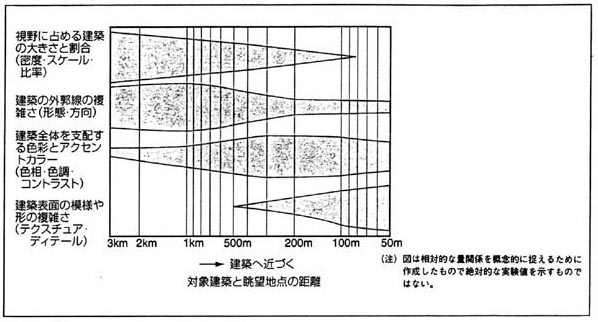

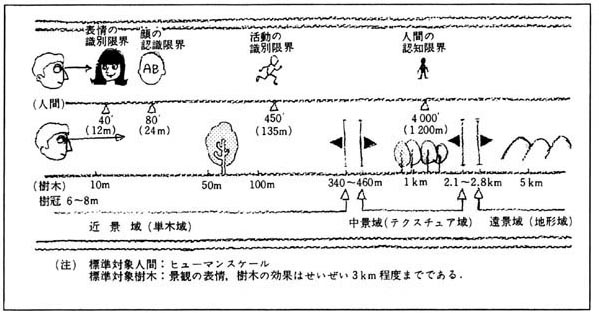

3)視距離*1、*5

視距離によって構造物等の認知を規定する要素(テクスチュア、色彩、形態等)は次頁図2-3のとおり変化するとされる。

また、視距離に応じた広葉樹の見え方の変化に着目した「近~中~遠景」の区分(次頁図2-4)が試みられているが、これによれば、樹木のテクスチュアが認識できる中景域は視距離3km以下であるとされている。

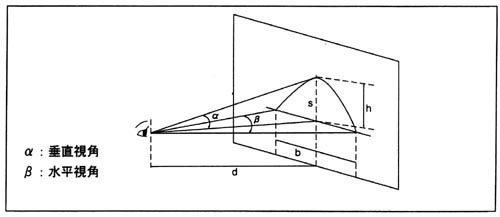

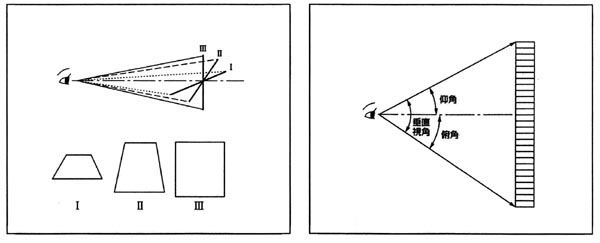

4)見込角*1、*7

視点からの対象の見えの大きさを表す指標であり、一般的には視点から対象を見込む垂直視覚及び水平視覚を指標値として用いる(次頁図2-5)。

対象の一辺(高さ、幅等)をS、対象までの視距離をdとすると、見込角sは下式で求められる。

s=S/d (ラジアン)、 s=2tan-1(S/2d) (度)

人間の視力で対象をはっきりと識別できる見込角の大きさ(熟視角)は、研究例によって解釈が異なるが、一般的には1°~2°が用いられている。

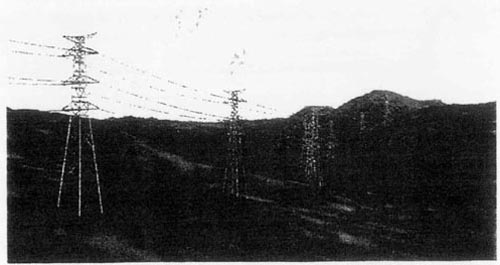

垂直見込角の大きさに応じた送電鉄塔の見え方を次頁表2-3に例示するが、これによれば、鉄塔の見込角が2°以下であれば視覚的な変化の程度は小さいといえる。

| 視角 | 距離 | 鉄塔の場合 |

|---|---|---|

| 0.5° | 8000m | 輪郭がやっとわかる。季節と時間(夏の午後)の条件は悪く、ガスのせいもある。 |

| 1° | 4000m | 十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。 |

| 1.5°~2° | 2000m | シルエットになっている場合にはよく見え、場合によっては景観的に気になり出す。 シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない。光線の加減によっては見えないこともある。 |

| 3° | 1300m | 比較的細部までよく見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 |

| 5°~6° | 800m | やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある(構図を乱す)。 架線もよく見えるようになる。圧迫感はあまり受けない(上限か)。 |

| 10°~12° | 400m | 眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要素としては際立った存在になり、周囲の景観とは調和しえない。 |

| 20° | 200m | 見上げるような仰角になり、圧迫感も強くなる。 |

5)視線入射角*7

視線と面のなす角の大きさによって対象の面の見えの面積は変化する。

視線入射角(視線と面とのなす角)をθとすると、θ=90°の時に見えの面積は最大となり、最も目につきやすいこととなる(図2-6)。

6)仰角・俯角

仰角は対象物の上端と視点を結ぶ線と水平線のなす角度であり、俯角は対象物の下端と視点を結ぶ線と水平線のなす角度である(図2-7)。

| 図2-6入射角に応じた見え面積の変化*7 |

<仰角>

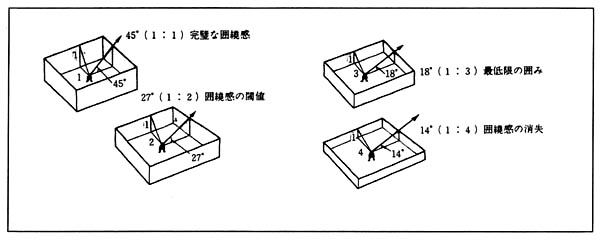

仰角は、都市等における“囲み”の感覚を示す指標として旧来から用いられている。視点周囲の壁面への仰角に応じた感覚の変化としては、以下の図2-8が定説となっており、仰角14°が囲みの感覚の閾値であるとされている。*1

また、仰角は人工物の出現による“圧迫感”の程度を把握する指標としても頻繁に用いられており、既往の研究では以下のような結果が得られている。

[建築物・工作物全般]仰角が15~20°以上になると建築物・工作物の種類を問わず圧迫感が生じる*9

[送電鉄塔]鉄塔の仰角(垂直見込角)が5~6°を越えると圧迫感が生じはじめる(表2-3参照)*8

[高架構造物]構造物による圧迫感を回避するためには「視距離/効果の高さ=4以上(約14°以下)」が望ましい*10

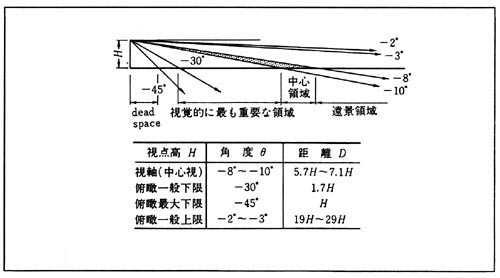

7)俯角

俯瞰景においては、俯角が目につき易さの重要な指標となる。一般に俯角10°は俯瞰景における中心領域であるといわれている*1。このため、構造物等が俯角10°近傍に出現した場合、最も目につきやすいこととなる。

8)色彩

色彩は、色相(いわゆる色そのもの)、明度(明るさ)、彩度(鮮やかさ)等で表される。

色彩は視野内に存在する複数色の相互関係によって、調和・不調和が生じることとなる。景観の分野における色彩の調和に関する研究は、土木施設の色彩計画等において積極的に取り組まれている。また、景観以外の分野でも様々な研究が行われており、多くの知見が得られている。以下に代表的な指標例を示す。

| ・ | 2色の調和について、相互の明度が大きいほど調和しやすく、彩度差の調整のみでは調和が得られにくい*12 |

| ・ | 無雪季の自然風景地において特に視認性が高いのが「白色」、特に低いのが「茶色」である。*13 |

| ・ | 濃黄緑、灰、灰/暗茶、明茶/灰赤が好ましい。暗茶、暗灰緑等の地味な色はあまり好まれないがカモフラージュの観点からは有望である。鮮赤、青、オレンジ等の派手な色は好まれない。複数の色の組み合わせでは、対比色より同系色の方が好まれる。*14 |

| ・ | 自然風景地で調和しやすい明度/彩度は、3.5~5.5/3.0~6.0(無雪季)、4.0~6.0/3.0~6.0(積雪期)である。*5 |

9)背景となる地形等との関係性

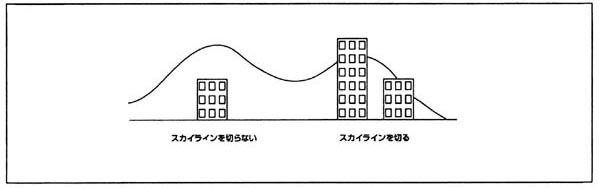

<スカイラインの切断>

スカイラインとは、山稜が空を背景として描く輪郭線のことである。

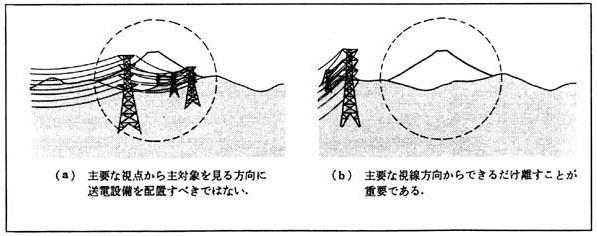

人工物の出現によりスカイラインの連続性が切断された場合には、景観上の支障が大きくなるといわれている*7(図2-10)。

なお、出現する人工物によってスカイラインが切断される場合であっても、視軸(注目すべき視対象の存在する方向)からはずれるにしたがい、人工物の出現による影響は小さくなるとされる*1(図2-11)。

<スケール比>

ここでいうスケール比とは、「人工物等の高さ/視点からの眺望の背景となる山稜の高さ」を表す概念であり、スケール比が大きい(=人工物の高さが高い)ほど景観に与える影響は大きいものとなる。

送電鉄塔に関する研究例では、鉄塔の高さ/背景となる山の高さが1/2を越えると景観に混乱が生じ始めるとされる*15。また、法面に関する事例としては、法高/背景の高さが0.2~0.3を越えると「切り土面が背景に対して大きい」という評価が得られはじめ、法面底辺の高さ/背景の高さ=0.35~0.45を越えると不安定感が増すとされる*16。

また、人工物がスカイラインを切断している場合では、突出量が大きいほど景観に与える影響は大きくなり、送電鉄塔の例では、シルエット比(鉄塔のスカイラインからの突出量/鉄塔の高さ)が1/2以上の場合に景観に大きな混乱が生じるとされる*15。

10)視野内の人工物占有率

眺望の中に人工物が存在する場合、人工物による景観破壊の程度は、視野に占める人工物の大きさ(割合)によっても規定される。

法面に関する研究事例では、法面の視野(この場合35mmカメラで35mmレンズを用いて撮影した写真)内の占有率が0.021%以下であればその存在が気にならなくなるとされる*17。また、水平画角約40°の場合、建築物等の視野占有率の許容限界値は、縦長では0.04%、横長では0.06%であるとされている*5。

<出典及び資料>

| * | 1: | 「新体系土木工学 59 土木景観計画」(1982 篠原修 技報堂出版) |

| * | 2: | 「外部空間の設計」(1975 芦原義信 彰国社) |

| * | 3: | 「国土と都市の造形」(1966 鈴木忠義他訳 鹿島出版会) |

| * | 4: | 「気象学ハンドブック」(1958 技報堂出版) |

| * | 5: | 「風景と建築の調和技術(上)」(1979 進士五十八,麻生恵 国立公園356) |

| * | 6: | 「景観のデザインに関する基礎的研究」(1980 篠原修 東京大学学位論文) |

| * | 7: | 「自然環境アセスメント技術マニュアル」(1995 自然環境アセスメント研究会 (財)自然環境研究センター) |

| * | 8: | 「景観対策ガイドライン(案)」(1981 UHV送電特別委員会環境部会立地分科会) |

| * | 9: | 「土木施設景観の計量心理的評価手法に関する研究」(1976 小柳武和 土木学会年次学術講演会講演概要集第四部) |

| * | 10: | 「新交通システムの都市景観に及ぼす影響に関する一考察」(1975 樋口忠彦,篠原修、小柳武和 土木学会誌1975.9) |

| * | 11: | 「自然地形と景観」(1971 篠原修,樋口忠彦 土木学会年学講Ⅳ) |

| * | 12: | 「測色と色彩心理」(1973 テレビジョン学会,NHK) |

| * | 13: | 「東京農業大学卒業論文集」(1974 近藤文子) |

| * | 14: | 「自然景観地内建築物色彩イメージについての実験的研究」(1981麻生恵,永嶋正信,進士五十八,西川生哉,児玉 晃日本造園学会春季大会発表会要旨) |

| * | 15: | 「自然風景地における垂直構造物の視覚的影響」(1982 熊谷洋一、若谷佳史 造園雑誌45(4)) |

| * | 16: | 「道路の切土法面の景観評価に関する研究」(1980 山田順一、窪田洋一、小柳武和、中村良夫 土木学会年次学術講演会講演概要集第4部) |

| * | 17: | 「国立公園集団施設地区の景観評価に関する研究」(1976 樋口忠彦、田口勤、長坂富雄 土木学会学術講演会概要集) |

2-4 眺望景観の変化予測に用いる視覚材料の作成手法例

資料:「自然環境アセスメント技術マニュアル」(381-385、(財)自然環境研究センター、1995)

| 手法名 | 概要 |

| ア フォトモンダージュ法 | 眺望地点から撮影した写真に対象事業の完成予想図を合成する方法。C,G,(コンピュータ・グラフィックス)を利用することも可能。 |

| イ 透視図法 | 眺望地点からの完成予想図を透視図で描く方法。 |

| ウ 模型による方法 | 周辺地域を含めた対象事業の完成模型を作成し、模型上の主要な眺望地点からファイバースコープ等を用いた写真を撮影する方法。 |

| エ ビデオによる方法 | ビデオ画像上に対象事業の完成予想図を合成する方法。 |

| オ コンピュータ・グラフィックスによる方法 | コンピューターを用いて地形、植生、構造物等のすべてを作画する方法。 |

ア.フォトモンタージュ法

主要な眺望地点から撮影した写真に、対象事業の完成予想図を合成して景観の変化を予測する方法。合成には、コンピュータグラフィックス手法を応用することもできる。最も一般的に用いられている手法で、再現性は比較的高く適性範囲も広い。

現況

事業実施後

出典:「長生村城之内地区開発事業に係る景観等影響評価書」(日本ビラ株式会社、平成6年)

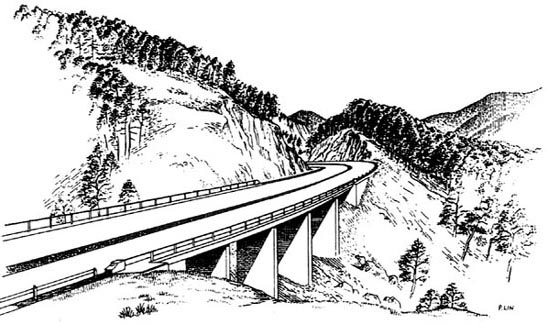

イ.透視図法

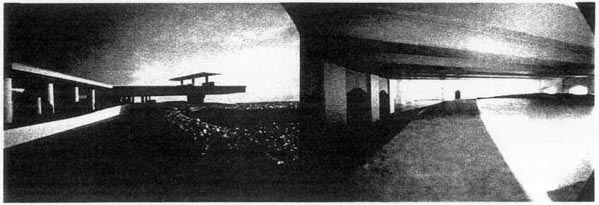

主な眺望地点からの完成予想図を透視図法によって鵜が区方法で、背景も全て描く点で「ア.フォトモンタージュ法」とは異なる。透視図法はフォトモンタージュ法に比べて再現性の面で劣るが、景観の状況、視野範囲を自由に設定できる利点をもつ。

ここでは、道路の敷設に際し、谷側の法面を残して切通し状にした場合(上図)と谷側の法面を削って遠方の湖面までビスタを通した場合(下図)を比較している。

出典:「MAN-MADE AMERICA:CHAOS CONTROL?」(Christopher Tunnard and Boris

Pushkaren,1963)

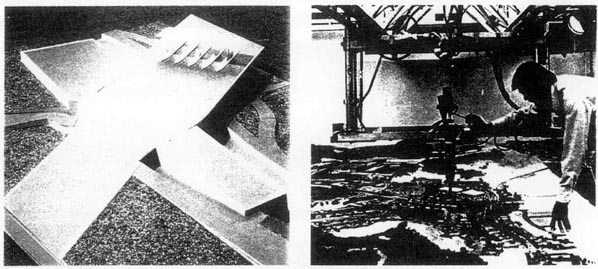

ウ.模型による方法

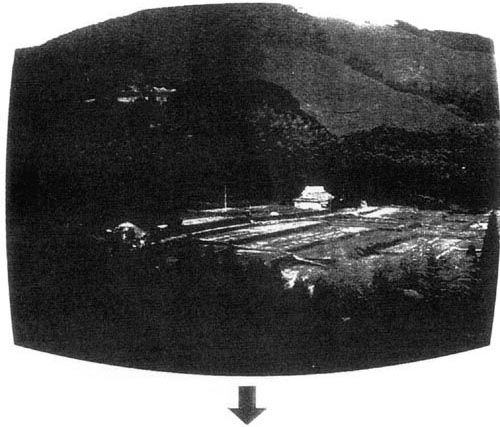

周辺地域を含めて対象事業の完成模型を作成し、模型上の主要な眺望地点からファイバースコープ等を用いた写真によって景観の変化を予測する方法。

再現性は模型の精度によって左右される。周辺地域の範囲が広い場合には、模型作成のコストが高くなる。「ア.フォトモンタージュ法」や「イ.透視図法」では眺望地点毎に作業する必要があるが、この場合は、模型ができれば眺望地点はいくつあっても作業量はあまり増加しない。従って、対象範囲が限定されていて眺望地点の数が多い場合には、この方法が有効となる。

a.模型の鳥瞰写真 b.撮影風景

c.ファイバースコープによる映像

出典:a,c「針見沼大橋有料道路景観検討」(埼玉県道路小UD難、(株)景観工学研究所、平成7年)b.「Visual Simulation Technigues」(Bureau of Land Mangement,1980

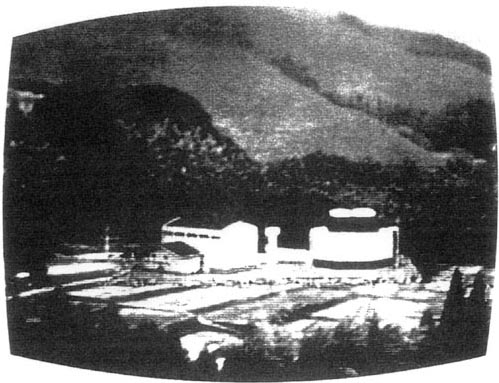

エ.ビデオによる方法

ビデオ画像上に対象事業の完成予想図を合成して景観の変化を予測する手法。再現性はビデオの種類によって異なるが、概ね写真よりは低くなる。視野が連続的に変化する場合(パノラマ景観、道路などのシークエンス景観など)には有効な手段だが、その場合、事業地の見え方も連続して変化させる必要があり、コンピュータグラフフィックスによる処理が不可欠である。合成図の精度はコンピュータグラフィックスにおける処理精度(作画するコマ数)に左右される。

現状

事業実施後

| 注) | 上図はともにビデオ映像中の一コマ。 |

| 出典: | 「環境アセスメントにおける評価構造の研究」(熊谷洋一、1985,造園雑誌、48(5)) |

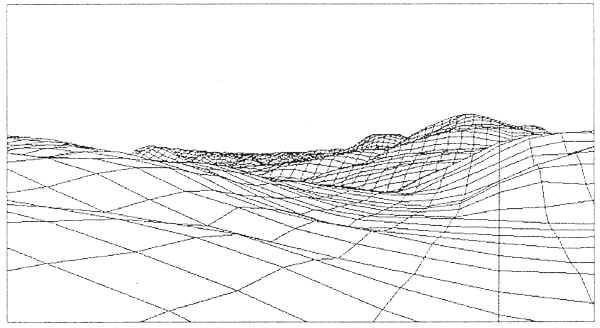

オ.コンピュータ・グラフィックスによる方法

コンピュータを用いて地形、植生、構造物(既存のもの、事業により新たに出現するもの)を全て作画する手法。再現性は、コンピュータの性能や作画手法によって大きく左右される。コンピュータ上に必要なデータが入力されれば予測は計算処理のみですむことから、眺望地点の数が多い場合(道路等)、概略的な予測、仮想視点からの予測、複数案の比較等を行う場合に有効である。

標高データをもとに地形のワイヤーフレームを作成する。

地形のワイヤーフレーム上に空中写真を被せ、現況図を作成する。

現況図に、CGによって作成した送電線を合成する。