自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(II) 調査・予測の進め方について(平成12年8月)

第2章「触れ合いの活動の場」に関する調査・予測手法について

1. 検討の前提とした事項

環境影響評価における調査・予測手法は、昨年度(平成10年度)の中間報告書において整理・解説したスコーピング段階での検討及び意見聴取の手続きを経て、地域特性及び事業特性を反映し、さらに第三者の意見を踏まえて選定されるものである。

したがって、調査・予測の対象となる要素については、事前に行われるスコーピング段階での検討によって、重点的かつ詳細に実施すべき要素、あるいは簡略化した手法で効率的に実施すべき要素とに区分されており、調査・予測の実施段階では、この重点化・簡略化の判断に応じてメリハリのある調査・予測作業を進めていくことが大切である。

そのため、調査・予測手法を一律に規定したり、固定的に考えることは避けるべきであり、新たな手法の適用や表現方法の開発等、個別案件ごとに最適な方法を創意工夫していく必要がある。また、準備書、評価書を作成、公告、縦覧する手続を通じて、その結果に対する国民、都道府県知事、市町村長、主務大臣、環境庁長官等様々な主体からの意見を受けることにより、将来的には各種の調査・予測手法の適用の幅や条件が絞り込まれ、あるいはさらに改良されていくこととなる。

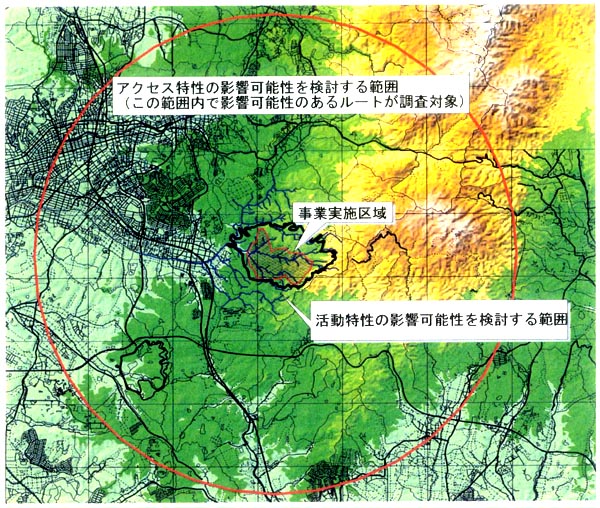

本年度の調査・予測手法の検討においては、昨年度の検討結果を受け、環境影響評価における「触れ合い活動の場」の基本的な考え方を改めて整理し、「触れ合い活動の場」における活動特性への影響を捉えるために、「触れ合い活動」と「活動を支える環境」(活動を可能たらしめている環境)のふたつの側面から変化を予測するとともに、活動を通した「触れ合い活動の場」の価値の現況と変化を認識するために「普遍価値」(誰しもが普遍的に共有しているような価値軸)と「固有価値」(特定の地域や特定の主体に固有な価値軸)のふたつの価値軸を設定することとした。また、活動特性への影響と併せて触れ合い活動の場へのアクセス特性への影響を捉えることとした。

上記の基本的な考え方に基づいて「触れ合い活動の場」項目の環境影響評価を進めていく際の、調査・予測作業の手順と考え方を解説した。

さらに里地地域における面的開発事業を想定した作業例を示しながら、一連の調査、予測作業の流れを示し、調査・予測を行う場合の手法の適用や結果の表現方法についても例を示すこととした。

実際の環境影響評価に際しては、ここで示された考え方や作業手順、手法の適用や表現方法を参考としながら、それぞれの事業の特性や地域の環境特性、スコーピング段階での重点化・簡略化の検討、第三者の意見等を踏まえて、最も適した手法を個々別々に創意工夫していく必要がある。

2.環境影響評価における「触れ合い活動の場」の基本的な考え方>

2-1 環境影響評価における「触れ合い活動の場」の捉え方

〈活動の変化を通して場の価値の変化を捉える〉

「触れ合い活動の場」項目における環境影響評価の目的は、事業の実施に伴って、人々が活動を行っている場と活動並びに活動の価値がどのように変化するかを、工事前との比較によって相対的に把握し、変化に対する適切な環境保全措置の検討を行うことにある。

昨年度の報告書において、「触れ合い活動の場」に関する環境影響評価においては、「場」の側面と「活動」の側面ならびに、人々の「価値の認識」の3つの側面について環境影響評価を行うべきであることを示した。第三の側面である価値の認識について重視することによって、これまでの環境影響評価で看過されてきた、身近な自然や日常的な自然との触れ合いに配慮した環境影響評価が可能となる。

「触れ合い活動の場」とは、人々がそこで活動することによって初めて成立する場の概念であることから、場に対して人々が感じている価値は、活動を通して把握することができる。したがって、影響予測にあたっては、活動の変化を通して場の価値の変化を捉えていくことになる。

図2-1 「触れ合いの活動の場」項目における調査・予測・評価の枠組みの概念と作業手順

2-2 「触れ合い活動の場」項目における影響の種類と影響範囲

触れ合い活動の場に対する影響には、「活動特性の変化」と「アクセス特性の変化」とがある。

(1)活動特性の変化

活動特性として、「活動の状態」「活動を支える環境の状態」「活動の観点からみた場の価値」を把握し、事業によりこれらの活動特性がどのように変化するかを予測する。

活動特性の変化に対して影響の回避、低減あるいは代償をするために適切な環境保全措置を検討する。

活動特性の変化の原因として事業実施区域における改変区域が触れ合い活動の場と重なることによる場の直接改変と、直接改変に加え工事や施設の存在・供用に伴い発生する様々な要因(光害、騒音、悪臭、大気汚染、水質汚濁、水量変化、景観変化等)による触れ合い活動の場の空間特性の改変があげられる。

活動特性に影響が及ぶ可能性のある範囲は、これら2種類の改変が及ぶ可能性がある範囲である。空間特性の改変が及ぶ範囲については、事業内容に応じて要因が異なることから、ケース・バイ・ケースに考える必要がある。

(2)アクセス特性の変化

アクセス特性の変化とは、活動の場そのものは影響を受けないものの、活動の場への利用者のアクセス(徒歩、自転車、自動車等)が影響を受けるというものである。アクセス特性に影響が及ぶ可能性のある範囲は、アクセスルートと、事業計画や事業に伴い発生する車輌通行との関係の把握により、利用者のアクセスが影響を受ける可能性が認められるかどうかにより把握する。

2-3 「触れ合い活動の場」項目における価値軸及び認識項目

「触れ合い活動の場」に関する環境影響評価の目的は、事業の実施に伴う場と活動への影響によって、人々にとっての場の価値が変化することに対し、適切な環境保全措置が検討されることである。

価値の変化を知るには、現在、人々が活動を通じて場に対して感じている価値への影響の程度を把握することが必要である。現在の価値の把握を行うため、適切な価値軸とその価値軸に対応した価値認識のための項目を設定する。

価値軸としては、誰しもが認める傑出した活動や、より幅広いまたは多くの人々に認められ、普及している活動等がもつ価値を捉える軸と、より地域に特化し親しまれている活動がもつ価値を捉える軸とが考えられる。前者を普遍価値、後者を固有価値と呼ぶこととする。

表2-1に示したように、普遍価値を捉えるには、普及性、多様性、傑出性等の項目による把握が可能であり、固有価値は郷土性、親近性、歴史性等の項目による把握が可能である。調査地域で行われている活動については、一般的にはこれらの代表的な認識項目の全てについて価値を把握することが望ましいと考えられるが、地域の特性から把握する必要性が低い項目については省くことになる。また、上記の代表的な認識項目以外に設定すべき項目があれば適宜追加する必要がある。

環境影響評価においては、常にこのふたつの価値軸の存在を意識した調査を実施する。

| 価値軸 | 認識項目例 | |

|---|---|---|

| 普遍価値 より幅広い層、広範にわたり、多くの人々に認められ、普及している活動や、誰しもが認める傑出した活動がもつ価値 |

普及性 | より多くの人々に利用されている、より広範囲に亘って知られている、広域から人々が訪れる、等広く普及している |

| 多様性 | 多様な活動種が行われている、多様な層が活動している、年間を通じて様々な時期に活動が行われている等、活動のあり方が多種多様である | |

| 傑出性 | 知名度が高い、活動に利用している資源が他に比べてすぐれている等、その場における活動が代替性のない傑出したものである | |

| 固有価値 その地域においてこそ可能となる活動や、地域の人々にとってかけがえのない活動がもつ価値 |

郷土性 | 当該地域においてかけがえのない、固有の価値を有するものや、地域らしさをあらわしているものである |

| 親近性 | 著名ではないが、身近にあって親しまれている場所等で、地域の人々が日常的に活動をおこなっている。 | |

| 歴史性 | 活動に利用する資源が地域において古くから存在し、長年活動が行われてきている | |

3-1 調査・予測・評価の手順と今年度の検討範囲

「触れ合い活動の場」に関する環境影響評価における調査・予測・評価の手順は図2-4に示したとおりである。今年度は「調査」及び「予測」に関する技術手法についての検討を行うこととする。

3-2 調査の考え方

調査においては、「活動特性」と「アクセス特性」に関する現状把握を行う。

「活動特性」に関する現況調査においては、「活動」と「活動を支える環境」および活動に対する「価値の認識」の把握を行う。

| - | 活動の調査では、スコーピングで抽出された活動以外でも、実際に行われている活動を可能な限り拾い出し、主として現地調査やアンケート調査、ヒアリング調査により利用者の実態や利用実態等の把握を行う。 |

| - | 活動を支える環境の調査は、活動を支える資源、利便性、快適さの状態について把握する。植生図や環境情報図等の基礎文献の他、現地調査や利用者へのアンケートやヒアリング等を適宜組み合わせて行い、活動との対応関係も把握する。生物多様性分野の「植物」「動物」「生態系」等の他項目における調査と十分連携を図る必要がある。 |

| - | 実際に行われている活動を通して、活動の観点からみた場の普遍価値と固有価値を把握する。 |

「活動特性」に関する調査結果は、活動が行われている場所を「活動区」(活動の観点から一体の空間として捉えられる区域)に分割し、これを単位として整理する。

「アクセス特性」の調査においては、工事中や供用開始後にアクセスが影響を受ける可能性がある触れ合い活動の場を把握した上で、そのアクセスルートの利用実態等を把握する。

3-3 予測の考え方

環境影響評価における予測とは、現状と事後の状況の相対比較により変化の度合いを予測することである。

「活動特性」の変化に関しては、事業計画とのオーバーレイ等によって、活動を支える環境が直接改変や空間特性の改変などによりどのように変化するか予測を行い、その変化が活動と場の価値に与える影響を予測する。

「アクセス特性」の変化に関しては、ルートの改変や車両の通行などによって受ける変化の内容と度合いを予測する。

3-4 環境保全措置検討の考え方

事業によって予測される活動特性の変化や、アクセス特性の変化に対して、影響の回避または低減あるいは代償をするための環境保全措置の適用可能性を検討し、事業計画へのフィードバックを図る。

環境保全措置の検討においては、現状での管理状況や代替地の土地所有状態等も考慮する必要がある。

3-5 評価の考え方

評価は、事業者として実行可能な環境保全措置の適用により、活動特性の変化及びアクセス特性の変化をどの程度回避または低減あるいは代償できるかを示すとともに、環境保全措置の検討過程や判断根拠を示す。

4-1 活動特性の把握

事業実施区域を中心に、植生や地形・地質等の環境条件やスコーピングで把握した活動の概況からみて、一体的に捉えるべき範囲を活動特性に関する調査地域とし、現在行われている活動の種類とその空間的広がり、時期や利用者数、活動内容等の利用実態、利用者の属性や誘致圏等の利用者実態、活動を支える環境の現況、活動の観点からみた場の価値等を把握する。

活動特性は、活動の種類ごとに把握を行った上で、活動区を空間上の単位として調査結果の整理を行う。

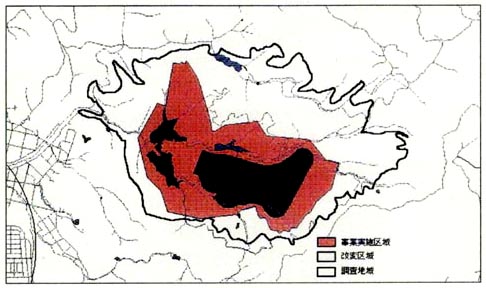

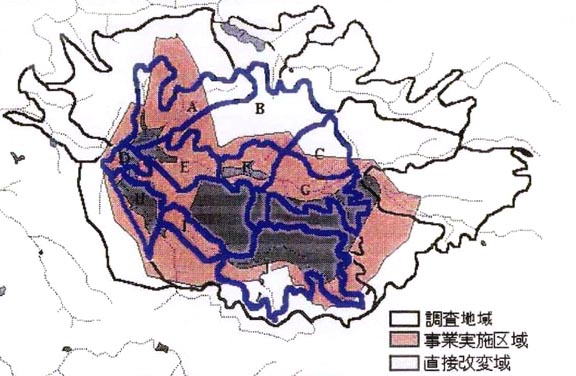

(1)活動特性に関する調査地域設定の考え方

スコーピング段階の地域概況調査において、事業実施区域を中心に比較的広域にわたり「触れ合い活動の場」に関わる自然的・社会的状況、触れ合い活動の場の分布、活動の概況、事業実施区域との関わりが概略把握されている。

それらの結果も踏まえ、事業実施区域を中心として事業計画による直接改変や触れ合い活動の場の空間特性の改変を受ける可能性がある範囲を活動特性の変化を検討するための調査地域として設定する。その際、植生、地形・地質等の条件や活動の概況等から触れ合い活動の場への影響を捉える上で一体的に調査すべき地域を含めるものとする。

ダム工事のように事業を実施することによって、水系等の連続した系が影響を受ける場合等は、その範囲を調査地域に含める必要がある。

事業に伴う土捨て場や資材置き場等も事業実施区域に含まれるが、それらの工事に関連する場が対象事業の予定地から離れた場所に設けられる場合にも、調査地域に含める必要がある。

調査を実施する過程で活動特性への影響が懸念される新たな要因が明らかになった場合は、適宜調査地域を拡大する等、調査結果によって柔軟に範囲の修正を行っていく必要がある。

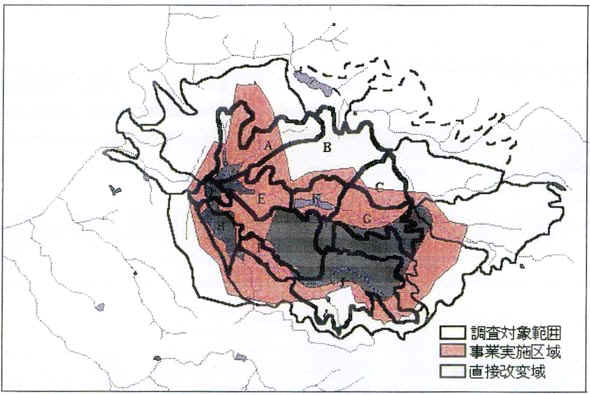

【調査地域設定の例】

・事業実施区域を中心に、一体的に捉えるべき範囲を設定する。

【調査地域を拡大する場合の例】

| [1] | ダム工事による水量への影響範囲:本流または大きな支流と合流するまでの区間等、一定程度以上の水量変化が生ずる範囲を調査地域に含める。この範囲は水量、水質、川魚の生息等への影響が予測され、水生生物の観察や川遊び等の活動が影響を受ける可能性がある。 |

| [2] | 土捨て場等の工事に関連する場が対象事業の予定地から離れている場合にも、調査地域に含める。 |

(2)活動区の区分

従来の野外レクリエーション地に関する環境影響評価では、公的に位置づけられた利用施設の整備された場所への影響だけを対象とすればよかったが、今回の制度では、人と自然との豊かな触れ合いの確保という視点のもとに「触れ合い活動の場」項目が設けられ、名称や施設整備の有無にかかわらず、雑木林、水辺地、農地等多様な活動が行われている身近な空間への影響を幅広く捉えていくことが必要となった。そこで、ここでは活動特性への影響が及ぶ可能性がある範囲に設定した調査地域全体を対象として、植生や地形等の条件により活動の観点からみて一体の均質な空間として捉えられる区域を活動区として区分し、利用施設を単位とするのではなく、活動が行われている活動区を空間上の解析単位として、活動特性への影響を検討していくこととした。

活動区の区分方法には、未だ確立した手法が存在するわけではないが、植生区分、土地利用区分、傾斜区分や小水系、地形・地質等の地形的要素など、空間条件に関する各種データや、現地調査の結果等を組み合わせることによって行う。

触れ合い活動は多種多様であり、同じ環境をいくつもの活動が利用していることがあり得ることから、ひとつの活動区で複数の活動種が行われている場合がある。利用実態を把握した上で、個々の活動において、活動そのものが行われている場所と、活動へのアクセスに利用されている場所、活動を支える資源の保全上重要な場所等を活動区と対応させて整理することが必要である。

また利用実態の把握の結果、活動に利用されていない活動区があった場合には、調査・予測の対象から外すことになる。

【活動区の区分のプロセス例】

活動の広がりを規定する要因と考えられる植生、土地利用、地形(傾斜)、行政区界、水系・道路・鉄道等の分断尿員等の空間条件を重ね合わせる。

(3)活動の状態の把握

活動の状態は、「利用実態」と「利用者実態」の両面から把握する。把握すべき調査項目は、表2-2を参考とし、活動種ごとにとりまとめる。

調査手法は、現地調査によるカウント調査が中心となるが、ヒアリングやアンケート等社会調査的手法によって詳細なデータを得るなどして、情報を補完していく。調査対象者の選定方法には、地域の住民・学校・団体等を対象とする方法、来訪者を対象とする方法、予め把握された団体等を対象とする方法等があるが、地域の特性や活動の内容に応じて適切な手法を選択する。

活動特性に関する調査地域を対象として、スコーピング段階で把握された活動に関する情報も活用しながら、その段階では拾い切れなかった活動も含めて活動の状態を把握していく。

触れ合い活動における人々の空間利用は、点・線・面等の利用の形状やスケールも多様であり、活動の時期や時間帯も多様なものとなる。各季節ごとの調査を原則とし、特定時期や時間帯に利用が集中することが明らかな活動については、その適期の調査を外さないよう配慮した調査計画を立てることが必要である。

調査結果については、活動区との対応関係を含め整理を行う。

1)利用実態の把握

どのような活動が、いつ頃、どこで、どのような資源や空間を利用して行われているのか、などの利用実態を活動種別に把握する。把握すべき項目は、活動種と活動種ごとの利用者数、その活動に利用する資源、活動時間帯、活動季節、活動頻度等である。

活動種については、表2-3に示した既存例等を参考とする。但し、ここに挙げた活動種は、未だ知見が十分でない現時点におけるリストアップであり、里地地域に限定されたものであることに留意する必要がある。実際の環境影響評価に際しては、地域ごとに特徴的な活動や、里山保全活動や自然療法等の新しいタイプの自然とのふれあい活動、現在では行われていないが比較的最近まで行われていて、人々の記憶に残っている活動等を見落とさないよう留意しながら、適宜追加・削除して活動種を把握することが必要となる。

長距離にわたり線的に連続している活動等は調査地域内外の活動の連続性等の関係を把握する。

利用実態は、下記の利用者実態の把握と共に、現地調査や現地でのヒアリング、利用団体等へのアンケート調査や、住民、専門家へのヒアリング等によって行う。なかでも現地調査を重視し、各季節別・時間帯別利用や、大型連休やイベント等の利用ピーク時と平日の利用等の把握を行う。

2)利用者実態の把握

1)で把握した各活動について、活動を行っている人々の実態を把握する。把握すべき項目としては、利用者の年齢層、構成、誘致圏(居住地との距離)等があるが、この他にも地域的な特徴や、特筆すべき点等があれば調査結果に反映させることが必要である。

利用者実態の把握は、上記の利用実態の把握と共に、現地調査や現地でのヒアリング、利用団体等へのアンケート調査や、住民、専門家へのヒアリング等によって行う。

【準備書に記載する際の留意点】

- 活動特性に関する調査地域の設定や活動区の区分については、その作業過程や設定、区分の際に考慮した環境要素をわかりやすく解説する必要がある。

- 活動の状態の把握結果は、各活動ごとに個票形式でまとめるなどして、わかりやすく整理するための工夫が必要である。

| 調査すべきことがら | 調査内容 | 調査手法例 | |

|---|---|---|---|

| 活動の状態 | 利用実態 | 活動種、活動の内容 等 | 現地調査、 ヒアリング調査、 アンケート調査、 等 |

| 活動に利用している場やルートの位置、面積、範囲、関連する場所のひろがり 等 | |||

| 活動種ごとの利用者数 等 | |||

| 利用頻度、季節・時間帯 等 | |||

| 活動に利用している資源、環境条件等 | |||

| 利用者実態 | 利用者の年齢層、構成、自然関連団体・学校・個人等の利用者タイプ 等 | ||

| 利用者の居住地、誘致圏 等 | |||

<参考>表2-3 自然との触れ合い活動種リスト(里地地域の例)

ここに示した事例は里地地域における活動種を整理した例である。地域に応じて特徴的な活動や、新しい活動、今は途絶えているが復活の兆しのある活動など、適宜加除を行って活用することが必要である。

| 活動種 | 含まれる活動タイプ | 内容例 |

|---|---|---|

| 1 | 観察 | 自然観察、動物観察、野鳥観察、野鳥のバンディング調査、魚の観察、水辺の生き物探し、昆虫観察、森林観察、野草観察、景色と自然を観察する、山の名前を調べる |

| 採集-A(生き物・自然) | 貝殻ひろい、石ひろい、魚釣り、ザリガニ釣り、カエル捕り、おたまじゃくし捕り、昆虫採集、ドングリ拾い、植物採集、木・朽木の採集 | |

| 採集-B(食物・作物) | 山菜採り、栗拾い、たけのこ掘り、芋掘り、イチゴ狩り、野菜の収穫、果物狩り | |

| 2 | クラフト | ストーンペインティング、木でいろいろな物を作る、竹トンボを作る、クラフトを作る、ぶんぶんゴマを作る、リース作り、花輪作り、草笛を作る、葉っぱの水車を作る、笹舟流し、笹アメ作り |

| 草花あそび | 葉っぱあそび、花摘みあそび、四葉のクローバー集め、色水作り | |

| 畑仕事 | 農業体験、山林で四季の仕事をする、畑仕事、農作業、花を育てる、庭木の手入れ、桜の苗木の管理 | |

| 土あそび | 土遊び、どろんこあそび、砂場あそび、砂のトンネルを作る、雪あそび | |

| 3 | 冒険遊び | 木登り、木の枝を拾って振り回す、切り株の跳び箱を飛ぶ、宝さがし、ターザンごっこ、探検ごっこ、秘密基地づくり、家づくり、テントづくり |

| 川あそび | 川あそび、川で泳ぐ、浮輪で遊ぶ、川で石を投げる、石を積んで池を作る、小さな小川を作る、船遊び | |

| 4 | トレッキング・ハイキング | トレッキング、ハイキング |

| 森林浴 | 木陰で休む、森林浴 | |

| 散歩 | 散歩、散策、ウォーキング、歩け運動、運動をしながら田圃を廻る | |

| 5 | 修行 | 修行 |

| 登山 | 登山、崖登り、沢登り | |

| 6 | 創作 | 俳句を作る、花を生ける、山の花を切って生ける、河原の草を切って生ける |

| 季節を味わう | 季節感を味わう、自然の中で気分を爽快にする、枯葉を踏んで音を楽しむ、涼ををとる、武蔵野の風情を味わう、季節の移り変わりを観察 | |

| 鑑賞 | 花見、新緑の鑑賞、草花の観賞、アヤメ鑑賞、ホタル鑑賞、ヤマツツジ鑑賞、紅葉を楽しむ、 | |

| 眺望 | 景観を楽しむ、双眼鏡で景色を見る、滝を見る、沼を眺める、展望台に登る | |

| 描く | 絵を描く、スケッチ、風景写真を撮る | |

| 7 | バーベキュー | バーベキュー、弁当を食べる、焚き火、焼き芋を焼く、生みたての卵を食べる |

| キャンプ・ピクニック | ピクニック、キャンプ、オートキャンプ | |

| 8 | すべり遊び | ダンボールを使って土手を滑る、芝滑り、草滑り、ソリあそび |

| 凧上げ | 凧上げ、孫と凧上げをする | |

| アスレチック | アスレチック | |

| かくれんぼ、ままごと | かくれんぼ、色おに、高おに、ままごと、料理ごっこ、お店やさんごっこ | |

| 9 | マウンテンバイク | マウンテンバイク |

| サイクリング | サイクリング | |

| スキー・グランドゴルフ | スキー、ボート乗り、グランドゴルフ | |

| 乗馬(ホーストレッキング) | 乗馬 | |

| オリエンテーリング | オリエンテーリング | |

| 10 | 参拝 | 参拝 |

| 温泉 | 温泉に入る | |

| 11 | 旅行 | 旅行 |

| ドライブ | ドライブ、車に乗って見物する | |

| その他 | 遊具遊び、ごっこあそび、ランニング、体操、祭りを見にいく、踊る、清掃体験、ボール遊び、ラジコン、ペット遊び、ゲートボール、交流、魚釣りを見る | |

出典:梅津・宮川・真板・上杉(1997)「子ども・親子・高齢者の身近な自然とのふれあい活動に関する研究」ランドスケープ研究Vol.60.№5

【活動の状態に関する調査例】

<事例において想定する活動>

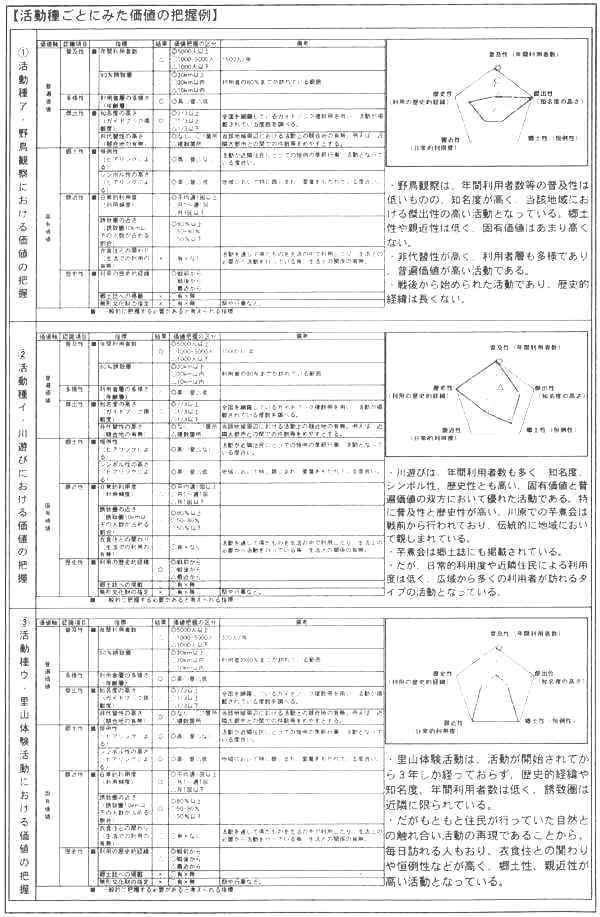

本章で事例とする架空の調査地域では、次の3種類の活動が行われていると想定する。

- 活動種ア:野鳥観察-森林性の野鳥が多く生息し、春と秋に多くの利用者が訪れる。

- 活動種イ:川遊び-釣り、泳ぎの他、秋には河原でバーベキュー大会、芋煮会等を開催する。

- 活動種ウ:里山体験活動-里山での自然観察、雑木林の枝打ち、薪を使ったバームクーヘンやピザ作り、リース作り等の一連の里山体験活動を行う。

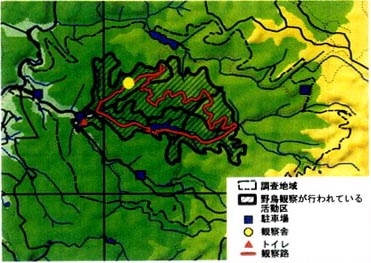

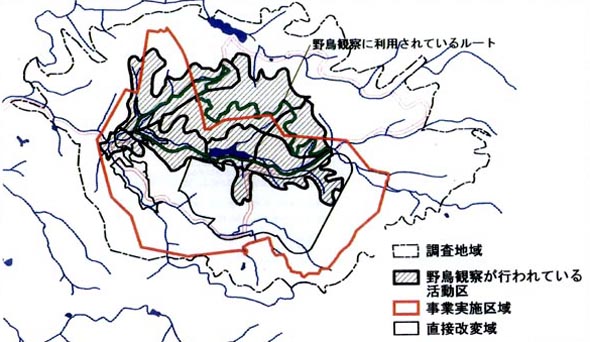

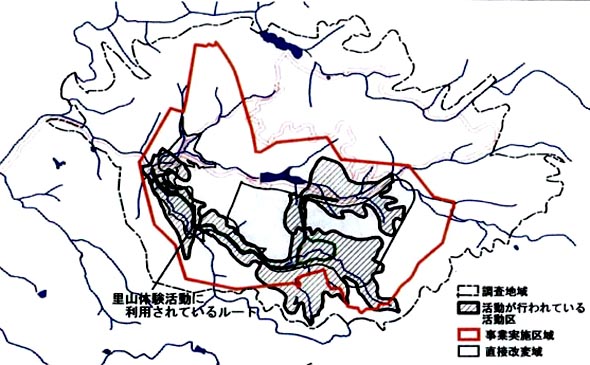

【活動が行われている場と活動区の把握の例-活動種ア.野鳥観察】

活動が行われているルートおよび活動区

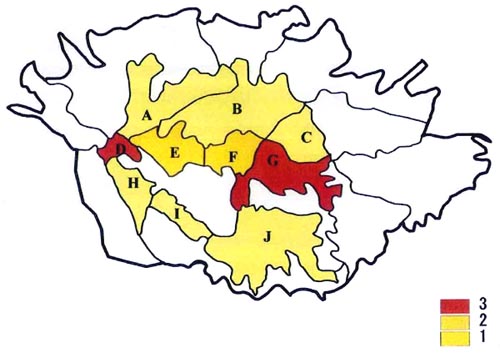

- A~Gまでの活動区が野鳥観察に利用されている場として把握された。

- うちA、B、Cの活動区に含まれているルートは、森林内にあり、コース距離も長いためE、F、Gに比べて利用者が少ない。

- 活動区Dはゲートとして車での利用客向けの駐車場やトイレ、観察舎等があり、野鳥観察そのものは行われていないが、活動上不可欠な活動区である。

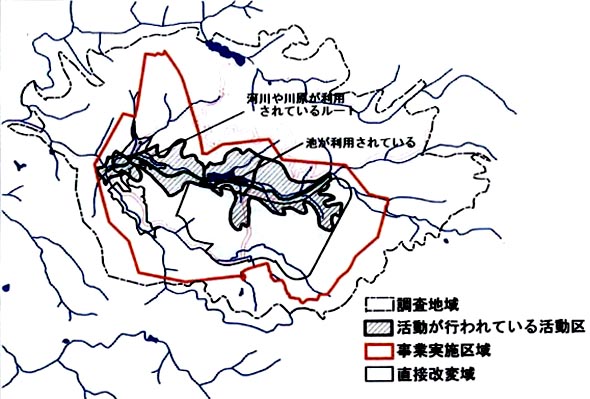

【活動が行われている場と活動区の把握の例-活動種イ.川遊び】

活動が行われているルートおよび活動区

- 下記のD~Gまでの活動区が川遊びに利用されている場として把握された。

- うちE、Gは河川が釣りや水泳、川原のバーベキュー等に利用されている。

- 活動区Fは、池での釣りや池周辺でのデイ・キャンプ、芋煮会等の利用がなされ、調査地域においては多くの利用者を集めている活動区である。

- 活動区Dはゲートとして、車での利用者向けの駐車場もあり、活動上不可欠な活動区である。

【活動が行われている場と活動区の把握の例-活動種ウ:里山体験活動】

活動が行われているルートおよび活動区

- 下記のD、H、I、J、Gの活動区が里山体験活動に利用されている場として把握された。

- うち主な里山体験が行われているのは活動区JおよびGである。Jは森林管理活動が行われ、Gにおいては広場を利用した食体験等が行われている。

- 活動区Dはゲートとして、車での利用者向けの駐車場もあり、活動上不可欠な活動区である。

- 活動区H、Iは JやGに至る通過ルートであるが、歩きながら里山の自然観察をしたり、路傍の草刈りを行ったりしており、活動が行われているとみなせる。

【調査・予測・評価を行うべき活動区の整理例】

- 事業実施区域における直接改変域、空間特性の改変が生ずる可能性がある範囲と実際に活動が行われている活動区との関係から、触れ合い活動の場に事業の影響が及ぶ可能性のある活動区を調査・予測・評価を行うべき活動区として設定する。

- 設定した活動区は暫定的なものであり、調査を進める段階で、予測を行うべき場が新たに把握された場合は、適宜追加する必要がある。

・調査・予測・評価を行うべき活動区

【活動種と活動区の関係の整理例】

・活動種ごとに、活動が行われている活動区との対応関係を整理する。

| 活動種 | 事業による直接改変、空間特性の改変が及ぶ可能性がある範囲 | |||||||||

| 活動区 | ||||||||||

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |

| ア.野鳥観察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||

| イ.川遊び | ● | ● | ● | ● | ||||||

| ウ.里自然体験活動 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||

| 行われている活動種数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |

凡例 ●利用されている活動区

*範囲外へも一連の活動が展開されている場合は、範囲内と範囲外における活動の連続性や位置づけ等について、備考欄に記載する。

【活動種別にみた利用実態および利用者実態の整理例】

(4)活動を支える環境の状態の把握

先に把握した活動種ごとに、その活動を支えている環境について、動植物や地形など活動に利用する「資源」、利便施設や集合場所などの「利便性」、居心地の良さや楽しさ、歩きやすさ等の「快適さ」の側面から把握する。

活動によって、どのような資源・利便性・快適さが求められるかが異なることから、ヒアリング、アンケート、現地調査等を通じて、活動が行われている場において活用されている資源、利便性を支える環境、快適さを支えている環境等を把握する。

一般的知見から、活動を行うためにあったほうが良いと判断される資源、利便施設、快適さ等を把握する。

調査項目例は、表2-4に挙げたとおりである。これらはスコーピングにおいて行う概況調査項目と概ね共通しているが、現地調査、ヒアリング調査、アンケート調査等により、スコーピングでは拾いきれなかった情報を含めて詳細に把握を行う。

活動を支える環境の状態の把握は活動種ごとに行い、調査結果は活動区ごとに整理を行う。

活動を支える環境の状態の把握のための調査にあたっては、生物多様性分野の「植物」「動物」「生態系」等の他項目における調査と十分連携を図ることにより、効果的、効率的に調査を進めるよう留意する。

1)資源の状態

活動において利用されている資源の分布を把握する。活動において必須な主要な資源だけでなく、活動を支えている資源も注意深く拾う。

対象地域の歴史的な背景や郷土誌への掲載等を把握することにより、地域固有の資源や地域の人々にとって重要とみなされている資源の分布についても見落とさないよう留意する。

2)利便性の状態

利用アクセスルート、歩道、広場、園地、休憩舎、トイレ、駐車場等の活動時に利用する施設、利用者への情報提供施設、大人数で集まれる場所等、活動の利便性を支えているものの分布を把握する。

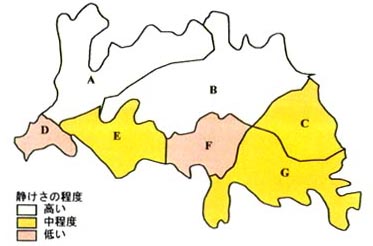

3)快適さの状態

傾斜度や植生、静けさ、安全性等から、活動のしやすさや心地よさ等、利用者にとっての快適さを支える環境の状態を把握する。

【準備書に記載する際の留意点】

- 触れ合い活動を支える環境の状態の把握項目として定まったものはなく、活動種ごとに活動に必要な資源や利便性、快適さをあらわす適切な項目を適宜選択する必要がある。判断材料としてはヒアリング調査、文献、現地調査での確認等を参考とする。項目選定の理由を示すとともに、参考文献については、準備書中に出典を記載しておくことが必要である。

- 表現方法に関しても、準備書を閲覧する一般の方々ができる限り正確に理解できるような工夫が必要である。

| 把握すべき側面 | 調査内容例 | 調査対象範囲 | 調査手法例 | |

| 活動を支える環境の状態 | 資源 | 水系や原っぱ、眺望地、遊歩道、湧水等、生物以外の基盤的な資源、聴覚や嗅覚、触覚を楽しませる資源 等の基盤的資源 | 活動特性が影響を受ける可能性のある範囲 | 現地調査、地形図、植生図、土地利用図、既存資料、ヒアリング調査、アンケート調査、他のアセス項目の調査結果 等 |

| 身近に接することができる生き物、触れ合いの対象となりうる動植物、学術的に価値のある動植物資源 等の生物資源 | ||||

| 地域で親しまれてきた歴史的施設、花見の場や行楽地等のレクリエーション地、農地や散歩道等の地域住民が利用している場 等の人文資源 | ||||

| 利便性 | 施設の整備状況、空間の整備状況、アクセス、広場の存在等、活動ごとにみた、利便性を支えるもの | |||

| 快適さ | 安全性、静けさ、緩やかな傾斜等活動ごとにみた、快適さを支えるもの | |||

【活動種ごとに把握された、活動を支える資源・利便性・快適さの整理例】

- 事例地域においては、下記のような環境が活動を支えていると把握され、これらを踏まえて各活動ごとに、活動を支える環境の状態を把握した。

| 活動種 | 区分 | 内容 |

| ア:野鳥観察 | 資源 | 野鳥の生育状況 |

| 野鳥の生育環境(二次林、草原、田畑) | ||

| 利便性を支える環境 | 観察路 | |

| トイレ | ||

| 観察舎 | ||

| 観光ハイド | ||

| 休憩舎 | ||

| 快適さを支える環境 | 安全性 | |

| 静けさ | ||

| イ:川遊び | 資源 | 水生生物の生息環境 |

| 水面 | ||

| 瀬と淵 | ||

| 川原 | ||

| 利便性を支える環境 | 広場 | |

| 道 | ||

| トイレ | ||

| 駐車スペース | ||

| 休憩所 | ||

| 快適さを支える環境 | 河畔林 | |

| 水質の良さ | ||

| ウ:里山体験活動 | 資源 | 森林 |

| 田畑 | ||

| 利便性を支える環境 | 駐車スペース | |

| 拠点整備 | ||

| 道 | ||

| トイレ | ||

| 広場 | ||

| 快適さを支える環境 | 緩傾斜地 |

【活動を支える環境の状態の把握例】

活動種:ア.野鳥観察

| [1]資源の状態 | 繁殖鳥類3種以上目撃地点分布図

|

| [2]利便性の状態 | 観察路、観察舎、トイレ、駐車場等の分布

|

| [3]快適さの状態 | 静けさの状態

|

【活動を支える環境のとりまとめ例-野鳥観察の例】

・野鳥観察における活動を支える環境

- 上記から、野鳥観察における各活動区の重要性と活動を支える環境に関する総合的なコメントを加える。

(5)活動の観点からみた場の価値の把握

1)認識項目の設定と指標の選定

活動および活動を支える環境の状態の把握を行った上で、現在、活動から人々が感じている価値を把握する。

そのために、普遍価値と固有価値のそれぞれの価値軸に関連する価値の認識項目について、表2-5を参考としながら、対象地域の特性を踏まえて設定する。次に認識項目についての現況や変化を把握するための指標として、それぞれの項目にとって相関が高い代表的指標を既存の知見や研究例等を参考としながら選定し、これまでの調査結果を用いて、指標に着目した解析を行う。

また、認識項目と指標との相関が明らかになっていないものに関しては、直接、価値の把握のためのヒアリング調査やアンケート調査等が必要となるものがある。

指標の中には、郷土性や親近性等のように、個々の活動に着目することによって把握されるものと、その場における活動種の多様性等のように、全ての活動を統合することによって把握されるものとがある。

2)価値の把握

各認識項目ごとに、一般的に把握することが必要と考えられる指標については、原則として把握を行い、それ以外の指標については地域特性を踏まえ適宜選定した上で把握を行う。

価値の把握は、活動種ごとに行う。それぞれの活動について把握した指標についてはレーダーチャートでその特性を示すなど、比較が容易となるように工夫する。但し、多様性に関する指標のうち、「活動種の多様性」については活動区単位で提示することとなる。

以上の作業により得られた価値の把握結果を活動区単位で整理し、活動の観点からみた場の価値としてコメントを加える。

| 価値軸 | 認識項目 | 指標例 | 調査手法例 |

|---|---|---|---|

| 普遍価値 | 普及性 | ■利用者数 | ・現地調査 ・アンケート調査 ・ヒアリング調査 ・文献調査 等 |

| ・誘致圏 | |||

| 多様性 | ■活動種の多様さ | ||

| ・誘致圏の多様さ | |||

| ・利用者層の多様さ | |||

| ・利用時間帯 | |||

| ・利用時間の多様さ | |||

| 傑出性 | ■活動の知名度 | ||

| ・非代替性の高さ | |||

| 固有価値 | 郷土性 | ■恒例性 | |

| ・シンボル性の高さ | |||

| 親近性 | ■日常的な利用度 | ||

| ・近隣居住者による利用度 | |||

| ・衣食住との関わり | |||

| 歴史性 | ■利用の歴史的経緯 | ||

| ・郷土史などへの掲載 | |||

| ・無形文化財の指定 |

| ■ | : | 一般的に把握する必要があると考えられる指標 |

| ・ | : | 状況に応じて補助的に把握する指標 |

【準備書に記載する際の留意点】

- 認識項目の設定には一律の基準があるわけではなく、個別案件ごとに事業者の判断で設定することになる。判断材料としては、スコーピング段階での地域概況調査で得られた情報や方法書に対して寄せられた意見等が参考となる。設定の理由を示すとともに、参考とした文献等がある場合には、準備書中に出典を記載しておく必要がある。

- 触れ合い活動の場の価値の把握結果をどのように表現するかについては既存事例が少ないが、準備書を閲覧する一般の方々ができる限り正確に理解できるような工夫が必要である。

【活動種ごとにみた価値の把握例】

【多様性の把握例(活動種の多様性)】

- 活動種の多様さは、活動区ごとに行われている活動種の数によって把握を行う。

- 活動区D及びGは3種類の活動種によって利用されており、活動種の多様性が高い。うち活動区Dはアクセスにおけるゲート的な役割を果たしているが、活動区Gにおいては3種類の活動が実際に行われている。

- E、Fは2種類の活動が行われている。

【活動区別にみた価値の把握例】

| ・ | 活動種ごとに把握した価値を合わせて、活動区ごとに整理することにより、活動の観点からみた場の価値として総合的なコメントを加える。価値の統合を行うときは、3種類の価値のうち最も高いものとした。 |

4-2 アクセス特性の把握

アクセス特性への影響に関しては、アクセスルートそのものが直接改変を受ける場合と、事業に伴い発生する車輌通行等によって影響を受ける場合とがある。スコーピングで設定したアクセス特性の影響検討範囲に含まれる触れ合い活動の場へのアクセス特性の現況を把握する。

(1)調査対象ルートの選定

スコーピングによって抽出された、活動特性に関する調査地域の外側にある「主要な触れ合い活動の場」への来訪者の利用ルートと、事業による改変区域や事業に伴う車輌の通行ルートが重なる場合、アクセス特性への影響を把握すべきルートとする。

触れ合い活動の場そのものへの影響を捉えるわけではないので、活動実態の詳細な調査や価値の把握は必要としないが、現在のルートの状態や利用実態等を把握する。

(2)ルートの状態の把握

当該ルートの種類、形状、路面・幅員状況、位置、代替ルートの本数等のルートの状態を現地調査や地図の解析により把握する。

(3)利用実態の把握

当該ルートの現況における交通量、特定地点間での所要時間、利用者数、利用手段、代替ルートの本数等を把握する。

交通量については、活動ピーク時における交通量の把握を見落とさないように留意し、騒音等他の環境影響評価項目における調査結果や既存交通センサスの結果等を活用する。

| 調査項目例 | 調査手法例 | |

| ルートの状態 | ・ルートの種類(歩道、農道、市道、県道等のタイプ) ・長さ ・幅員 ・形状、路面状況 等 |

現地調査、パーソントリップ調査、地形図等の既存資料調査 等 |

| 利用実態 | ・利用者数 ・利用手段(徒歩、自転車、自動車 等) ・利用時期・時間帯 ・現在の車両通行量 等 |

|

【準備書に記載する際の留意点】

- アクセスルートに関する調査項目は、アクセス特性が変化することによって影響を受ける人々の量と、利用の快適さ等を支えるルートの状態を把握することを主眼において設定する。調査対象ルートの選定や調査項目設定の考え方を明示する。

- 調査結果については、交通量調査等を参考に、わかりやすい方法で提示するよう工夫する。

【調査対象ルートの選定例】

- 活動特性を把握する範囲の外側にある触れ合い活動の場へのアクセスルートと事業実施区域の重なりから、ルートの改変による変化を予測すべきルートを選定する。

- 事業に伴う工事用車輌や、供用開始後における車輌の通行、ルート整備の計画等から、アクセスが影響を受けるルートを選定する。

- 以上2種類のアクセス特性が影響を受けるルートは、ほぼ以下の3つのパターンに該当する場合と考えられる。

【ルートの状態に関する調査例】

・一定区間のルートについて、ルートの状態を把握する。

【通行量調査例】

- 利用者数および現在の自動車通行量を調査し、まとめる。

アクセスルートa-b線(○○森林公園-○○市線)

5-1 活動特性の変化予測

活動特性の変化予測は、事業の実施後の活動の状態、活動を支える環境の状態、活動からみた場の価値について、現状との比較に基づく変化の程度を予測することである。

これら3つの側面のうち、まず活動を支える環境への影響について、できるだけ定量的に変化の程度を予測する。活動の変化及び活動の観点からみた場の価値の変化については、活動を支える環境への影響の予測結果と既存事例・知見や実施段階の調査により把握した活動と環境との関係等に基づき、客観的な予測を行う。

予測を行う範囲は、調査段階において活動が行われていることが把握され、その活動特性に事業の影響が及ぶ可能性がある活動区である。事業実施区域に含まれていても、活動が行われていない場合は予測を行う対象から外すことになる。

(1)直接改変の程度の予測

事業計画とのオーバーレイによって、土地造成、伐採、施設設置等の影響要因による場の直接改変の程度や内容を把握する。

予測結果は、それぞれの活動種に共通する影響要因として、活動区単位に整理する。

(2)空間特性の改変の程度の予測

事業に伴う直接改変や騒音、悪臭、夜間照明、水質汚濁、大気汚染、景観変化等の様々な要因により、触れ合い活動の場の空間特性が改変され、資源、利便性、快適さなどの活動を支える環境の状態が変化する可能性があるので、その程度を予測する。

活動を支える環境は活動種によってそれぞれ異なることから、これらの要因が活動を阻害するかどうかは活動種ごとに判断する必要がある。したがって、空間特性の改変の程度と内容については、活動種ごとに、活動区を単位として予測を行う。

(3)活動の変化予測

直接改変及び空間特性の改変の程度と内容についての予測結果から、それぞれの活動への影響、変化の程度について、活動種ごとに、活動区を単位として予測を行う。さらに、調査地域内外の活動の連続性等の観点も含め、対象とする活動全体への影響を総括的にとりまとめる。

(4)活動区ごとにみた活動特性の変化予測

上記の活動種ごとの変化予測の結果を重ね合わせ、事業の影響要因が、活動の状態、活動を支える環境の状態、活動の観点からみた場の価値に対して全体としてどのような影響を与えるかを活動区単位に整理して、活動特性への影響として記述する。

【準備書に記載する際の留意点】

- 活動特性に関する予測は、活動種単位で把握すべきものと、活動区ごとに把握すべきものとがあるので留意する。最終的には、活動区ごとにとりまとめを行うことを念頭に置く必要がある。活動特性への影響を予測していくプロセスをわかりやすく示すことが大切である。

- 事業による影響は、活動種によってその出方に違いがある。予測を行う項目は、調査において把握された、活動を支える環境や活動に必要な資源等を参考に選定することになるが、その選定理由についても明示する必要がある。

【直接改変の予測例】

- 事業計画と活動区とのオーバーレイにより、各活動区における事業実施区域の割合および直接改変区域の割合、改変の内容等を把握する。

| 活動区 | 事業実施区域の割合 | 造成面積の割合 | 内容 |

|---|---|---|---|

| A | 80% | 12% | 活動区内の利用ルートの80%が事業実施区域に含まれ、10%が施設敷地(園地整備部分)に含まれる。ルートの通行は確保されるが、活動区内にある土捨て場への工事車両が通る。広葉樹林が一部伐採される。 |

| B | 20% | 0% | 利用ルートの南側の森林部分が事業部分が事業実施区域に含まれるが、造成は行われない。 |

| C | 40% | 0% | 利用ルートの一部が事業実施区域に含まれるが、造成は行われない。 |

| D | 100% | 40% | 利用ルートのうち、50%が施設敷地(園地)に含まれ、管理施設が建設される。ルートの通行は確保される。 |

| E | 100% | 20% | 利用ルートの一部が造成区域にかかるが、森林内散策路に続くよう、谷戸部分に利用ルートと芝生広場が整備される。 |

| F | 100% | 5% | 利用ルートの整備がなされ、歩きやすくなる。広葉樹林が一部伐採される。 |

| G | 100% | 15% | 利用ルートの整備がなされ、歩きやすくなる。広葉樹林が一部伐採される。 |

| H | 100% | 80% | 浄水場・下水処理施設が整備される。利用ルートの通行は確保さえるが、森林は修景用の部分を残して伐開される予定。施設内は立ち入り禁止となる。 |

| I | 100% | 2% | 利用ルートが整備される程度で、現状維持。 |

| J | 80% | 65% | 住宅地となる。里山管理活動が行われている場所は施設敷地の縁辺部に当たる。 |

【活動種別変化予測例】

- 活動種別に直接改変、空間特性の改変をもとに場の変化予測を行い、その結果をもとに活動の変化予測を行う。

| 活動種 ア:野鳥観察 | |||||||

| 活動区 | 活動における活動区の重要度 | 活動を支える環境の予測変化 | 活動の存続の可能性 | ||||

| 資源 | 利便性 | 快適さ | |||||

| A | ◎ | 山地性の野鳥観察の場として特に重要 | 山地性の採りの生息環境が損なわれることにより、資源性は著しく低下する。 | 変わらない。 | 整備により静けさが損なわれる可能性が大きい。また車両の増加が予想され、安全性も低下する可能性がある。 | 資源性の低下により、現状での存続可能性は低い。 | × |

| B | ◎ | 山地性の野鳥観察の場として特に重要 | 造成は行われず、資源性は維持される。 | 休憩舎の整備により向上する。 | 変わらない。 | 存続可能性は高い。 | ○ |

| C | ○ | 山地性の野鳥観察の場として特に重要 | 造成は行われず、資源性は維持される。 | 変わらない。 | 変わらない。 | 存続可能性は高い。 | ○ |

| D | ● | アクセス路として重要 | 大幅な整備が行われるが、もともと開けた土地であったことから変わらない。 | ルート整備により「向上する。 | もともと静けさが重視されない活動区であることから、変わらない。 | 存続可能性は高い。 | ○ |

| E | ○ | 水辺の野鳥の観察の場として重要 | 改変面積が大きく、水辺の野鳥の生息環境が損なわれ、資源性が低下する。 | 変わらない。 | 整備により静けさ、安全性ともに低下する。 | 資源性の低下により、存続可能性は低下する。 | △ |

| F | ◎ | 水辺の野鳥の観察の場として特に重要 | 改変は一部に留まり、資源性が著しく損なわれることはない。 | 変わらない。 | 整備により静けさ、安全性ともに低下する。 | 著しい資源性の低下はなく、存続は可能であるが、快適性が損なわれる。 | △ |

| G | ○ | 水辺の野鳥の観察の場として特に重要 | 改変面積が大きく、水辺の野鳥の生息環境が底慣れ、資源性が著しく低下する。 | 変わらない。 | 整備により静けさ、安全性ともに低下する。 | 資源性の低下により、現状での存続可能制覇低い。 | × |

| 重要度: | ◎活動がおこなわれており特に重要 | 存続可能: | ○高い |

| ○活動が行われており重要 | △低下する | ||

| ●アクセスに利用されている | ×著しく低下する、存続しない |

活動への影響予測

| ・ | 当該地域における野鳥観察は、傑出性(知名度)が高い活動である。 |

| ・ | 野鳥観察という活動は、資源性が保たれることが何よりも重要であり、たとえ利便性や快適性が維持されたとしても、資源性が損なわれれば、活動への影響は大きい。 |

| ・ | 当該地域においては、野鳥の生息環境として重要な活動区AならびにE、Cに対する整備が資源性を低下させる。 |

| ・ | また、安全性が損なわれることにより、利用の質や事態が変化することも考えられる。 |

| ・ | 以上のことから、当該地域における野鳥観察は、一部の活動区で存続可能と考えられるものの、現状の事業計画では、大きな影響を受けると予測される。 |

【活動区ごとにみた価値の変化の予測例】

- 以上の予測結果をもとに、各活動区における活動の変化を重ね合わせて、活動の観点からみた場の価値の変化について予測する。

5-2 アクセス特性の変化予測

アクセス特性が受ける変化とは、ルートそのものの位置や形状の変更、工事車輌の通行や供用開始後の車輌の通行等による利用特性の変化とがある。

工事計画を含む事業計画から、影響の内容を把握し、ルートの状態と利用者数の現況との比較により、アクセス特性の変化を予測する。

アクセス特性への変化予測は、発生する交通量等や改変の内容等をもとにできるだけ客観的に行い、記述により表現する。

ルートの直接改変や交通量だけでなく、それによる人々の利用性や快適性の変化なども考慮し、長期的な利用特性の変化についてもできるだけ予測するように努める。

【アクセス特性の変化予測例】

- 影響の内容と調査結果との比較により、変化の程度を予測し、予測結果を記述により表記する。