自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(II) 調査・予測の進め方について(平成12年8月)

第1章 「景観」に関する調査・予測手法について

1.検討の前提とした事項

環境影響評価における調査・予測手法は、昨年度(平成10年度)の中間報告書において整理・解説したスコーピング段階での検討及び意見聴取の手続を経て、地域特性及び事業特性を反映し、さらに第三者の意見を踏まえて選定されるものである。

したがって、調査・予測の対象となる要素については、事前に行われるスコーピング段階での検討によって、重点的かつ詳細に実施すべき要素、あるいは簡略化した手法で効率的に実施すべき要素とに区分されており、調査・予測の実施段階では、この重点化・簡略化の判断に応じてメリハリのある調査・予測作業を進めていくことが大切である。

そのため、調査・予測手法を一律に規定したり、固定的に考えることは避けるべきであり、新たな手法の適用や表現方法の開発等、個別案件ごとに最適な方法を創意工夫していく必要がある。また、準備書・評価書を作成、公告・縦覧する手続を通じて、その結果に対する国民、都道府県知事、市町村長、主務大臣、環境庁長官等様々な主体からの意見を受けることにより、将来的には各種の調査・予測手法の適用の幅や条件が絞り込まれ、あるいはさらに改良されていくこととなる。

本年度の調査・予測手法の検討においては、昨年度の検討結果を受け、環境影響評価における「景観」の基本的な考え方を改めて整理し、「景観」項目における環境要素の細区分として「眺望景観」(視覚を通じて認知される景観像)と「囲繞景観」(身のまわりの景観として認知される場)の区分を採用するとともに、「景観」の価値を認識する軸として「普遍価値」(誰しもが普遍的に共有しているような価値軸)と「固有価値」(特定の地域や特定の主体に固有な価値軸)のふたつの軸を設定することとした。

また、上記の基本的な考え方に基づいて「景観」項目の環境影響評価を進めていく際の、調査・予測作業の手順と考え方を解説し、適用可能な手法については、既存の事例や研究例をできる限り広範に抽出し、その概要を一覧表の形で整理することとした。

さらに、事業実施区域及びその周辺に多様で身近な景観資源や眺望点が存在している里山地域における面的開発事業を想定した作業例を示しながら、一連の調査、予測作業の流れを示しつつ、従来から行われてきた眺望景観への影響のみならず、住民や来訪者にとっての身のまわりの景観である囲繞景観への影響にも重点をおいて調査・予測を行う場合の手法の適用や結果の表現方法についても例を示すこととした。

実際の環境影響評価に際しては、ここで示された考え方や作業手順、手法の適用や表現方法を参考としながら、それぞれの事業の特性や地域の環境特性、スコーピング段階での重点化・簡略化の検討、第三者の意見等を踏まえて、最も適した手法を個々別々に創意工夫していく必要がある。

2.環境影響評価における「景観」の基本的な考え方

2-1 環境影響評価における「景観」の捉え方

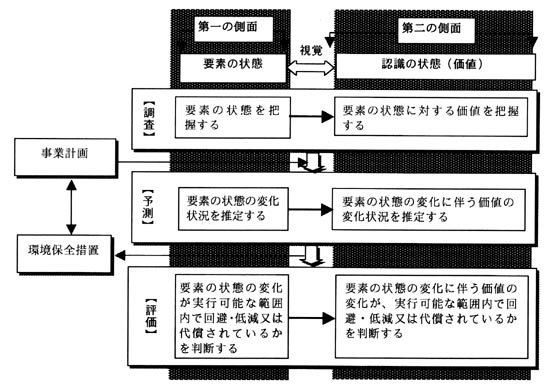

「景観」には客体としての環境要素として捉えるための「要素の状態」という第一の側面と、客体としての環境要素を人間が認識する際に主体によってなされる価値の状態を捉えるための「認識の状態」という第二の側面があり、「景観」が人と自然との豊かな触れ合い分野の環境要素として位置づけられた経緯を踏まえれば、今後は第二の側面に踏み込んだ環境影響評価が行われることが望ましいことを昨年度の報告書において示した。

今年度の検討にあたっては、上記のような考え方を一歩進めて、環境影響評価における「景観」を、視覚を通じて人間に与えられる認識であると捉え、「景観」項目では視覚を通じて人々が直接感じる感覚的な影響を予測・評価することを前提とすることとした。

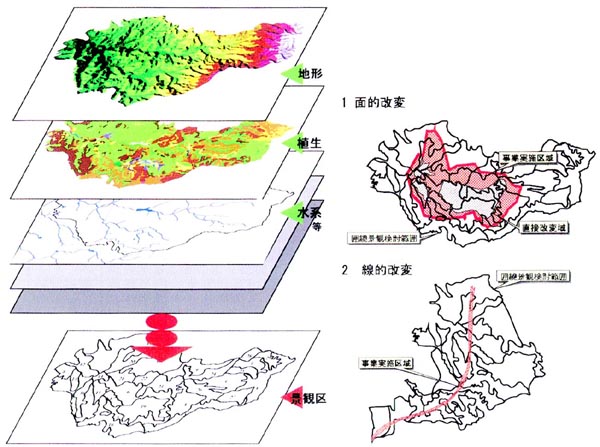

したがって、昨年度(平成10年度)の検討結果として示した「景観」項目における調査・予測・評価の枠組みの概念で示した「要素の状態」と「認識の状態」のふたつの側面は、調査・予測・評価の作業としては、「要素の状態」を把握した後に「認識の状態」を把握するという手順で進めることとなる。

図1-1 「景観」項目における調査・予測・評価の枠組みの概念と作業手順

2-2 「景観」項目における「眺望景観」と「囲繞景観」の区分と影響範囲

「景観」を把握するための技術手法としては、景観を視覚を通じて認知される景観像として捉える方法と、身のまわりの景観として認知される場として捉える方法とがあり、前者は眺望景観、後者は囲繞景観と呼ばれている。

「景観」項目が人と自然との豊かな触れ合いの確保という視点のもとに設けられたことを踏まえれば、従来から行われてきた特定の眺望点から特定の景観資源を眺めた眺望景観への影響だけでなく、事業実施区域周辺の身近な身のまわりの景観への影響についても捉えていくことが重要である。このため、「景観」項目に関する環境影響評価において、「景観」を「眺望景観」と「囲繞景観」に区分して技術手法を検討、整理した方が、「人と自然との触れ合い」の観点から景観への影響をより的確に把握、予測評価できると考えた。

この場合、囲繞景観とは各省の主務省令(技術指針)の標準項目として示された「景観資源」「眺望点」を一定の範囲を有する空間領域として捉えた場合の、空間内部の景観に相当するものである。

したがって、今回の中間報告においては、眺望景観及び囲繞景観のそれぞれに対して「要素の状態」及び「認識の状態」に関する調査、予測、評価を行うという組み立てで整理した。

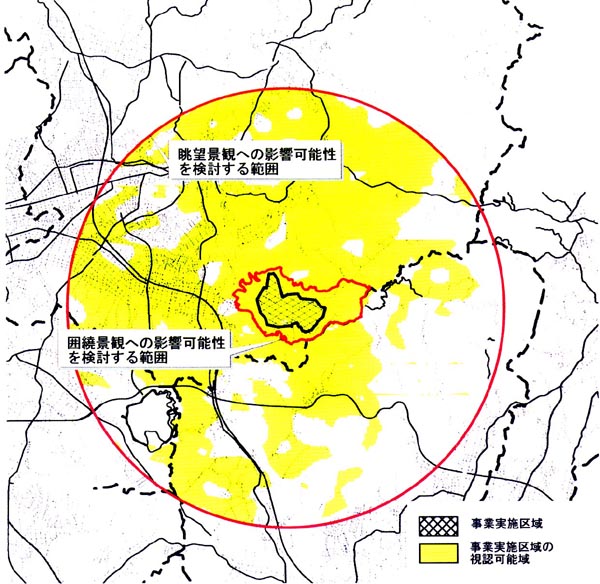

また、事業の実施に伴う「景観」への影響については、眺望景観においては景観像の変化状況を、囲繞景観においては場の変化状況を捉えることによって、主体が受ける視覚的認識の変化を推定することとなるが、影響の及ぶ範囲は眺望景観の方が広く、囲繞景観の変化をもたらすような影響は事業実施区域の比較的近傍に限られる。

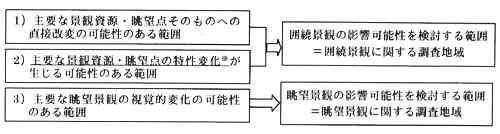

昨年度(平成10年度)の検討結果として示した影響の種類と影響範囲に関する区分と今年度の「眺望景観」と「囲繞景観」の区分との関係は以下のとおり整理される。

影響範囲は地域の特性や事業の特性によって異なるが、スコーピング段階での事業特性及び地域特性の把握によって概ね想定することができることから、スコーピングを通じて、それぞれ適切な影響範囲の想定を行っておく必要がある。

| ※: | 景観資源の特性変化とは、例えば濁水や流量変化の発生、微気象変化による風倒木の発生、地下水遮断による湿地の乾燥化等の影響により、景観資源を構成する要素に変化が生じることをいう。眺望点の特性変化とは、例えば眺望点の周辺における樹木の伐採や工作物の出現等の影響により、眺望点の利用形態や雰囲気、利用量が変化することをいう。 |

2-3 「景観」項目における価値の認識を規定するふたつの価値軸

「景観」項目における環境影響評価の目的は、事業の実施に伴う影響によって、景観の有する価値が低下することに対し、適切な保全措置が検討されることである。

「景観」を、視覚を通じて人間に与えられる認識であると捉えた場合、人間は受けた視覚的印象を認識する際の印象の強さによって景観の価値を認識する。

価値軸には、誰しもが普遍的に共有しているような価値軸と、特定の地域や主体に固有な、価値軸とが存在する。ここでは前者を普遍価値と呼び、後者を固有価値と呼ぶこととする。

視覚的印象を受けた主体は、普遍価値と固有価値の両方、あるいはいずれかに照らして価値を認識するが、どちらの価値軸を優先させるかについては、地域の特性や主体の特性によって異なることから十分な調査が必要である。

環境影響評価においては常にふたつの価値軸の存在を意識した調査を実施し、その上で、調査結果によっては、予測、評価に際してどちらかの価値軸を優先させることも可能となる。

したがって、先に示した「認識の状態」に関する調査、予測、評価においては、普遍価値と固有価値のそれぞれに着目した作業が必要となる。

なお、環境影響評価においては、現況における景観の価値が、計画されている事業によりどのように変化するのかを予測し、その価値変化を相対的に評価することを目的としている。そのため、ここでいう価値の把握とは、現況における景観の絶対的な価値を評価することではなく、現況の景観の価値をできる限り正確に把握するために行うものである。

2-4 影響を受ける景観の種類と価値軸及び認識項目

「景観」項目における環境影響評価では、事業の実施に伴う影響による景観の価値の変化を調査、予測、評価することになるため、影響を受ける景観の種類である眺望景観と囲繞景観のそれぞれに対して、普遍価値と固有価値のふたつの価値軸に照らして認識の状態を把握し、その変化状況を予測する必要がある。

実際の価値の認識は、個々の人間が無意識のうちに多様な軸を設定し、複雑な指標の重回帰分析を行った結果として認識されるが、環境影響評価においては価値を認識する上で重要な項目(以後「認識項目」という)を絞り込んだ上で、その認識項目に関する代表的な指標を用いた単回帰分析を行うといった手法をとるのが現実的である。

しかし、一方で、全国一律の画一的な評価にとどまってきた従来の環境影響評価の問題点を見直し、人と自然との豊かな触れ合いの確保に向けて機能させるためには、個々の案件ごとにできる限り幅広い観点から地域の特性に合った認識項目の選定に努める必要がある。

既存の知見から眺望景観と囲繞景観のそれぞれの価値の認識において、関わりが深いと判断された主要な認識項目例を、普遍価値と固有価値のふたつの価値軸に区分し、表1-1に整理して示した。

個々の案件では、表を参考としながら、眺望景観と囲繞景観におけるそれぞれの認識項目を、普遍価値と固有価値のふたつの価値軸に照らして選定することとなる。ただし、重要な認識項目が複数存在していたり、認識項目に判断上の重みの違いがあったり、既存の知見では抽出されていないような重要な認識項目が別途存在する場合もあるため、ケースバイケースで十分検討し、重要な観点が抜け落ちないよう留意する必要がある。

表1-1 影響を受ける景観の種類と価値軸ごとの代表的な認識項目例

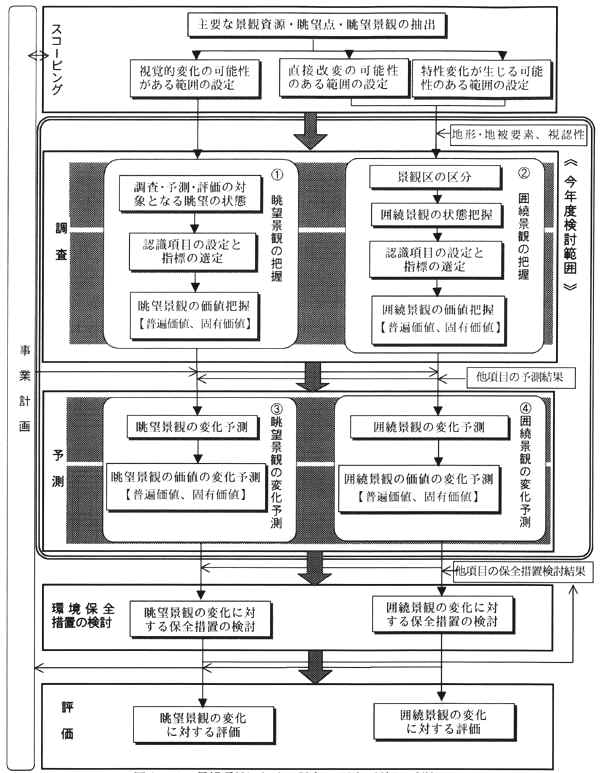

3-1 調査・予測・評価の手順と今年度の検討範囲

前項までに整理した環境影響評価における「景観」項目に対する基本的な考え方を踏まえた、調査・予測・評価の手順は図1-4に示したとおりであり、このうち今年度は「調査」及び「予測」に関する技術手法についての検討を行うこととする。

3-2 調査の考え方

眺望景観の調査はスコーピングを通じて抽出された、眺望景観に関する調査地域(眺望景観の影響可能性を検討する範囲内)に存在する個別要素(景観資源、眺望点、眺望景観)を対象として行い、現況の眺望景観の状態を把握した上で眺望景観が有する普遍価値と固有価値を把握する。

囲繞景観の調査は、スコーピングを通じて事業実施区域近傍に設定された、囲繞景観に関する調査地域(囲繞景観の影響可能性を検討する範囲内)を対象として行い、スコーピング段階で抽出された個別要素(景観資源・眺望点)の存在は考慮するものの、調査に当たっては、囲繞景観に関する調査地域を対象として景観区(景観的に一体の空間として捉えられる区域)の区分を行い、景観区単位で現況の囲繞景観の状態を把握した上で囲繞景観が有する普遍価値と固有価値を把握する。

3-3 予測の考え方

眺望景観の変化予測は、シミュレーション画像の作成等による視覚的変化を予測する技術を用いて行い、視覚的変化による眺望景観の普遍価値と固有価値の変化の程度を推定する。

囲繞景観の変化予測は、主にオーバーレイ等による景観要素の状態の変化を予測する技術を用いて行い、景観要素の状態の変化による囲繞景観の普遍価値と固有価値の変化の程度を景観区ごとに推定する。

3-4 環境保全措置検討の考え方

眺望景観に対する保全措置は、眺望景観の普遍価値と固有価値の変化を回避又は低減あるいは代償するために、眺望景観を操作することによる対策の適用可能性についての検討を行い、事業計画へのフィードバックを図る。

囲繞景観に対する保全措置は、囲繞景観の普遍価値と固有価値の変化を回避又は低減あるいは代償するために、囲繞景観を操作することによる対策の適用可能性についての検討を行い、事業計画へのフィードバックを図る。

3-5 評価の考え方

眺望景観への影響評価は、事業者として実行可能な環境保全措置の適用により、眺望景観の普遍価値と固有価値の変化をどの程度回避又は低減あるいは代償できるかを示すとともに、環境保全措置の検討過程や判断根拠を示す。

囲繞景観への影響評価は、事業者として実行可能な環境保全措置の適用により、囲繞景観の普遍価値と固有価値の変化をどの程度回避又は低減あるいは代償できるかを示すとともに、環境保全措置の検討過程や判断根拠を示す。

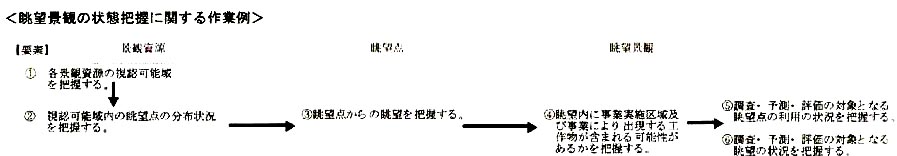

4-1 眺望景観の把握

眺望景観の調査スコーピングを通じて抽出された、視覚的変化の可能性のある範囲内に存在する主要な景観資源、眺望点、眺望景観を対象として行い、現況の眺望景観g有する普遍価値と固有価値を把握する。

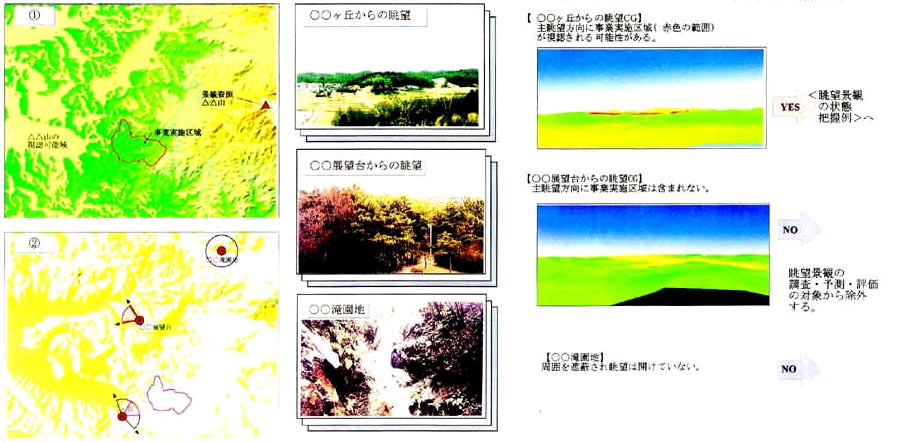

(1) 調査・予測・評価対象となる眺望景観の状態把握

スコーピング段階で抽出された主要な「景観資源」「眺望点」「眺望景観」を対象とし、現況における眺望の状態を把握するに先立ち、各要素ごとに以下の手順で以後の調査、予測、評価の対象となる眺望景観を特定した上で、その眺望の状態と眺望点の利用の状態を把握する。

この段階での調査方法は表1-2に示すとおりであり、地形・地被・地物に関する数値データの取得による数値地形モデル等の作成とそれらを用いた視認性解析の実施、現地踏査による目視確認、写真・ビデオ等の映像情報の取得及びカウント調査・ヒアリング調査・アンケート調査等を行う。

特定の場所から特定の対象を眺める眺望点の場合には、シーンとしての眺望景観が認知されるが、連続した眺望点群から不特定の対象を眺める場合にはシークエンスとしての眺望景観が認知されることとなる。このような場合には、連続した眺望点群を対象とした視認解析や現地踏査による目視確認を行うことにより、最も影響が大きいと判断される眺望点を抽出し、シーンとしての眺望景観に代表させるのが一般的である。

また、眺望の状態把握にあたっては、同じ対象を同じ場所から眺めた場合でも、短期的には天候や季節により、長期的には自然や人の営みにより変化する動的なものである点に留意し、写真撮影を四季ごとに行ったり、過去の映像情報を収集し現況と比較する等、変化状況の把握が重要である。

なお、視認性解析及び現地踏査による目視確認の結果、眺望内に事業実施区域及び事業によって出現する工作物が含まれる可能性が極めて低いと判断された場合には、この段階で調査・予測・評価の対象から除外することも可能である。

【準備書に記載する際の留意点】

- スコーピング段階で抽出された景観資源、眺望点から、調査・予測・評価対象となる「眺望景観」を特定していく過程を、視認可能域の解析結果や現地写真等を示しながらわかりやすく解説する必要がある。

- また、調査・予測・評価対象として抽出された「眺望景観」の眺望の状態と利用の状態の把握結果は、各眺望景観ごとに個票形式でまとめる等して、わかりやすく整理するための表現上の工夫が必要である

| 調査項目 | 調査内容 | 調査方法 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 利用の状態 | 利用者数 | 眺望点として利用されている場所の利用者数、季節変動、年変化等を把握する。 |

|

||||||||||||

| 利用者の属性 | 眺望点として利用している人の年齢層、グループ構成、発地、頻度等を把握する。 | ||||||||||||||

| 利用形態 | 眺望目的の利用の優先性や利用上の特徴、眺望以外の利用の種類等を把握する。 | ||||||||||||||

| 眺望の状態 | 視覚画像 | 写真やビデオ等の映像データとして記録することにより眺望景観の状態を把握する。 | |||||||||||||

| 地形・地被・地物データ | 調査対象地域内の現況における標高データ、植生(樹種・樹高等)データ、工作物の位置・規模・構造データ等を把握する。 | ||||||||||||||

| 眺望対象 | 眺望景観の中で主題となる特定の眺望対象の有無を確認し、主要な眺望対象と調査対象とした景観資源や事業実施区域の位置関係等を把握する。 | ||||||||||||||

| 眺望方向・視野角 | 眺望が開けている主な方向を方位で、その広がりを角度で確認し、その中での主要な眺望対象、調査対象とした景観資源、事業実施区域の位置関係を把握する。 | ||||||||||||||

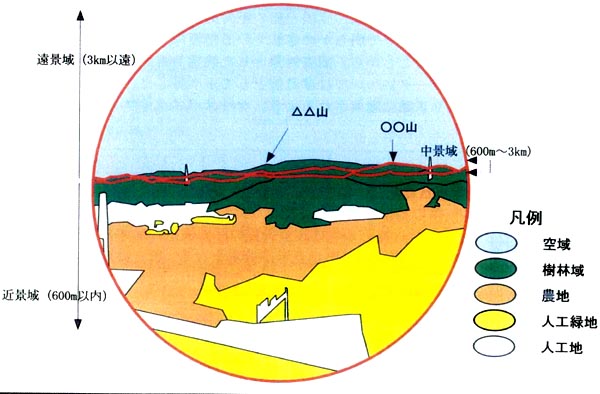

| 景観構成 | 眺望景観の近景・中景・遠景の主体を成している地形・地被・地物の状態と特徴的な素材の有無等を確認し、その中での主要な眺望対象、調査対象とした景観資源、事業実施区域の位置関係を把握する。 | ||||||||||||||

| 視認性解析 | 特定の眺望点からの可視領域や複数の視点群からの被視頻度解析等を行い、特定の眺望点から見えている場所や多くの視点から見られやすい場所を確認し、調査対象とした景観資源や事業実施区域の視認性を把握する。 | ||||||||||||||

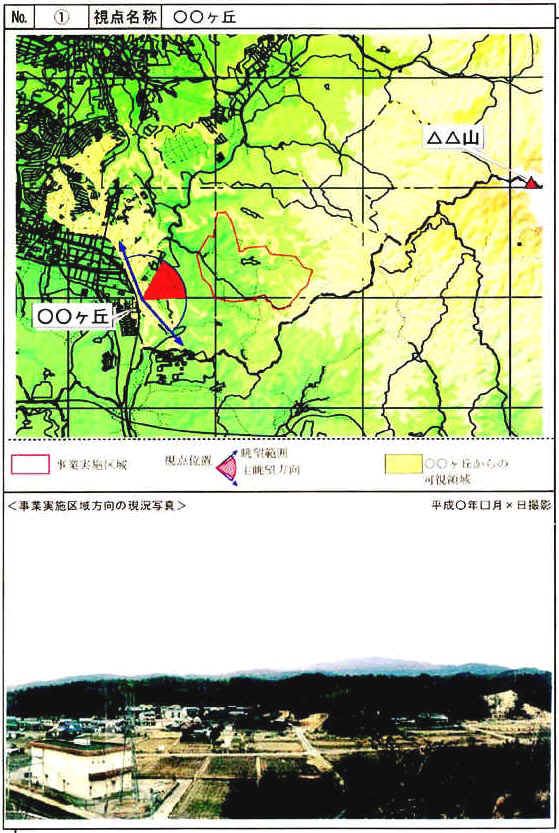

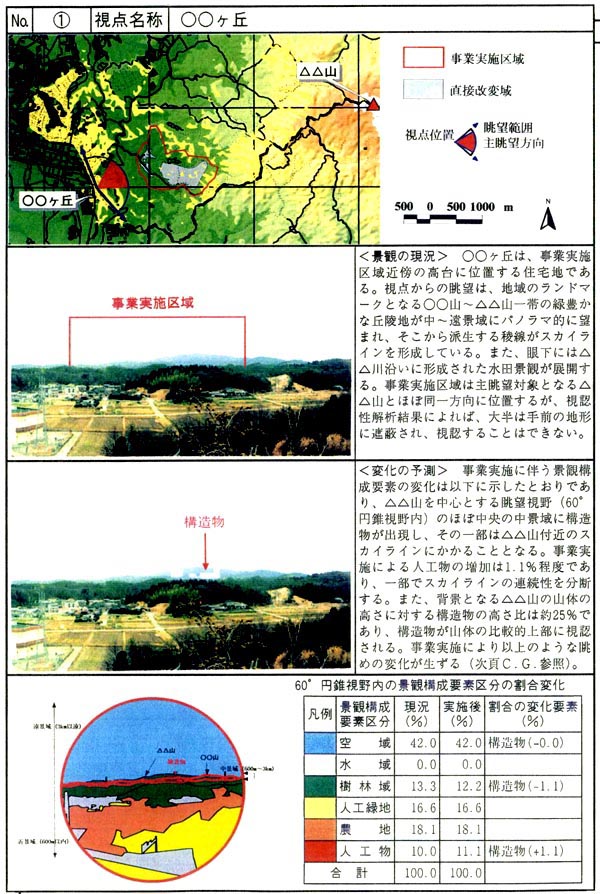

<眺望景観の状態把握に関する作業例>

<眺望景観の状態把握例>

| 利用の状況 | 利用者数 | 不詳(統計データなし)。なお、利用者属性を考慮すれば、○○ヶ丘周辺*人口の1,031人(H.8.10)が視点の利用者数であると考えられる。なお、○○ヶ丘は現段階において分譲・入居が概ね完了していることから、今後の利用者数(人口)増加は少ないと考え得る。 *;○○ヶ丘の含まれる○○町、○○ヶおけ二丁目の合計人口 |

|||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 利用者属性 | 視点は団地内道路上であり、通過交通が生じないことから、利用の大半は団地内住民であり、外来利用者はほとんどないと考えられる。 | ||||||||||||||||||||

| 利用形態 | 日常的な風景鑑賞、あるいは道路通行者の通過型風景探勝。 | ||||||||||||||||||||

| 眺望の状態 | 眺望対象 | △△山、○○山周辺の稜線、△△川沿いの水田 | |||||||||||||||||||

| 60°円錐(*)内の視野構成 |

|

||||||||||||||||||||

| 眺望方向・視野角 | NNE-SSEの方向に約160°の眺望が開け、そのほぼ中央に主眺望対象となる△△山方面の稜線が展開する。また、事業実施区域はENE-SSEの方向にわたって視認され、△△山方面と重複する。 | ||||||||||||||||||||

| 景観構成 |

|

||||||||||||||||||||

| 視認性解析 | ○○山~△△山方面稜線にかけて、あるいは事業実施区域北部稜線一帯、視点近傍の△△川及びその左岸斜面にまとまりのある可視領域が見られる。一方、事業実施区域南西部を中心とする一帯の可視頻度は低い傾向にある。なお、解析結果では北西方向にまとまりのある可視領域が広がるが、実際には資点付近の既存樹木や微地形により視認されることはない。 |

(2)認識項目の設定と指標の選定

上記の手法で調査・予測・評価の対象となる眺望景観の利用の状態と眺望の状態を把握した上で、対象となる眺望特性を把握するに先立ち、当該地域の眺望の評価にとって重要な観点は何かを個別案件ごとに検討しなければならない。

検討にあたっては、表1-1を参考としながら、大きくは普遍価値と固有価値のそれぞれの価値軸に含まれる認識項目の中から当該地域において重要と思われる認識項目を設定する。

次に、認識項目についての現況や変化を把握するための指標として設定した認識項目と関わりが深い(相関が高い)代表的指標を、既存の知見や研究例等を参考としながら選定し、各眺望ごとに指標に着目した解析を行う。ただし、認識項目と指標との関係が明らかになっていないものに関しては、直接、価値に関する認識把握や感覚量測定のためのヒアリング調査や評価実験等を行う必要があり、特に固有価値に区分される認識項目の多くは、認識項目と指標との関係が不明確なものが多いことから、これらの調査が必要となる。

眺望景観の価値を把握するための認識項目と関わりが深い代表的指標について、既存の知見及び研究例等により明らかにされているものは表1-3に示したとおりであり、それぞれに対し指標把握や価値に関する直接的な情報取得のための調査・解析方法、参考となる文献・研究例等も表中に併せて示した。

(3)眺望景観の価値の把握

個別案件においては、表1-3を参考としながら、先に設定した認識項目に対応した指標把握及び価値に関する直接的な情報取得のための調査・解析を実施し、調査・予測・評価の対象として状態を把握した眺望景観ごとに調査結果をとりまとめ、各価値軸に対応する眺望景観の価値の状態をわかりやすく整理して示す。

なお、これらの価値の把握については、全国一律の絶対的な基準値(判断が分かれる閾値に関する一般解)が既存の研究等で明らかにされている指標は大変少なく、大半は地域特性によって異なるものであることから、調査対象とした眺望景観間での相対的比較を基本とし、既存の研究例等のデータについては参考値として示す等して、個別案件ごとに現状における価値ができる限り正確に理解されるよう、ケースバイケースで表現方法を工夫していく必要がある。

【準備書に記載する際の留意点】

- 認識項目の設定には一律の基準があるわけではなく、個別案件ごとに事業者の判断で設定することとなる。判断材料としては眺望景観の評価構造に関する研究等の既存文献や、スコーピング段階で寄せられた意見等が参考となる。設定の理由を示すとともに、参考とした文献等がある場合には文献名等を準備書中に記載しておく必要がある。

- また、価値の把握結果をどのように表現するかについては、既存事例が少ないが、準備書を閲覧する一般の方々が、できる限り正確に理解できるような工夫が必要である。

表1-3 眺望景観の認識項目と代表的指標例及び調査・解析方法、参考文献等

| 価値軸 | 認識項目 | 代表的指標例 | 調査・解析方法 | 参考文献・研究例([ ]内の数字は資料編「1 主要関係文献一覧」の表中№に対応) | ||

| 普遍価値 | 自然性 | ・ | 緑視率 | ・ | 映像情報を用いた物理量測定 | 森林景観の自然性に関する価値の把握手法[10] |

| ・ | 人工物の視野内占有率 | 水辺景観の評価と水のきれいさ、河畔の動植物等の自然条件との関連性[12] | ||||

| ・ | 映像情報を用いた感覚量測定 | 人工物の視野占有率に応じた景観印象の変化[22] | ||||

| 法面の視野占有率と視覚的印象の関係性[23] | ||||||

| ・ | 現地での物理量測定、感覚量測定 | 緑視率、樹林内の見通し距離等に応じた樹林景観の評価の変化[36] | ||||

| 法面の植被状況による景観に対する評価の変化[38] | ||||||

| 眺望性 | ・ | 視界量(可視空間量・遮蔽度) | ・ | 数値地形モデルの作成による可視解析、地形解析 | 可視空間量、視野構成等の眺望性に関する基本的な解析・把握手法[7] | |

| ・ | 視野角 | 視野構成における水辺の評価(眺望利用価値)[13] | ||||

| ・ | 視野構成(仰・俯瞰、近・中遠景の構成) | ・ | 地形図データからの読み取り | 河川景観における典型的な構図、視点と視軸の関連性[16] | ||

| 一対比較法、順位法を用いた森林景観の評価[41] | ||||||

| ・ | 現地踏査による目視観察、映像情報取得 | 被験者による写真撮影による好ましい構図、基調となる景観要素の分析手法[41] | ||||

| 被験者によるビデオ撮影による構図、基調となる景観要素の分析手法[43] | ||||||

| ・ | アンケート調査 | 人間の視覚の基本特性(視野角、熟視角)[31] | ||||

| 利用性 | ・ | 利用者数 | ・ | ヒアリング調査 | 森林景観のレクリエーション的利用価値の把握手法[10] | |

| ・ | 利用のしやすさ | ・ | カウント調査 | 水辺の構造物の形態の違いと視点場としての利用快適性の関連性[12] | ||

| ・ | 利用者の属性の幅 | 水辺景観における水辺へのアクセス性による評価の変化[13] | ||||

| 主題性 | ・ | 主要な興味対象の有無 | 眺望の主題性に関する基本的な解析・把握手法[7] | |||

| ・ | 興味対象の見込み角(興味対象の水平・垂直方向の見えの大きさ) | 想起アンケート法、自由描写法による地域の景観の主題の把握[1] | ||||

| アイマークカメラを用いたシークエンス景観における注視対象の把握[47] | ||||||

| ・ | 興味対象との間に介在する地形・地被・地物 | 独立峰山頂に対する仰角に応じた主題性の変化[49] | ||||

| ・ | 視軸の明確さ | 視点から視対象への俯角に応じた主題性の変化[50] | ||||

| 力量性 | ・ | 視距離 | 囲繞景観を規定するスケール感の基本的特性[6] | |||

| ・ | 見えの面積 | 視距離に応じた視対象のテクスチャーの効果、特性[30] | ||||

| ・ | 仰角 | 視距離に応じた視覚的印象の支配要因に関する基本特性[32] | ||||

| ・ | 奥行き感 | 仰角に応じた囲繞感の変化特性[33] | ||||

| ・ | 高さ/視距離 | 俯角に応じた俯瞰景の主題性変化の特性[50] | ||||

| 調和性 | ・ | 背景との色彩対比(明度・彩度・輝度) | 一対比較法による2色間の色彩調和に関する基本的特性[19] | |||

| ・ | 背景の支配線(スカイライン)の切断の有無 | 自然風景における色彩調和の特性[35] | ||||

| ・ | シルエット率 | 高架構造物への仰角に応じた圧迫感変化に関する視覚特性[21] | ||||

| ・ | 背景の支配線(スカイライン)との形状的類似性 | 自然風景地における人工物の配置方法に応じた景観印象の変化[22] | ||||

| ・ | 背景とのスケール比 | 法面形状に応じた視覚的印象に与える影響の変化[23] | ||||

| ・ | 興味対象との位置関係 | 人工物の仰角に応じた圧迫感、存在感の変化特性[24] | ||||

| 自然風景地における人工物の視認特性(視距離、人工物の外観、設置位置、視野占有率、色彩等)[25] | ||||||

| 独立峰の前景に出現する人工物の位置、規模に応じた眺望特性の変化[26] | ||||||

| 法面の背景に対するスケール比に応じた視認特性の変化[27] | ||||||

| 自然風景地における調和色に関する特性[28] | ||||||

| 送電鉄塔類への仰角に応じた影響特性[29] | ||||||

| 自然風景地における人工物の景観調和のための基本的手法(形態、背景となる地形との関係性等)[34] | ||||||

| 自然風景との調和のための色彩の基本特性[35] | ||||||

| 統一性 | ・ | 複雑度(形態的類似性、色彩的類似性) | 送電鉄塔の配置の規則性による眺望の印象変化[29] | |||

| ・ | 整然度(配置の規則性、リズム感) | 風景の基本的構図の分析・分類[52] | ||||

| 審美性 | ・ | 美しさ(「普遍価値」の総合的な指標) | 写真を用いた選択法による審美性等の評価[42] | |||

| 階層化意志決定法による複数の景観要素の重要度の決定[48] | ||||||

| 固有価値 | 固有性 | ・ | 他にはない際立った視覚的特徴 | ・ | アンケート調査 | 古老に対するヒアリング調査による地域固有の特殊な空間の把握[11] |

| 歴史性 | ・ | 古い時代から継承されてきた視覚的特徴 | ・ | ヒアリング調査 | 海岸部における古来からの生活に密着した視点、眺望の特性[9] | |

| ・ | 歴史的史実を想起させる視覚的特徴 | ・ | 資料調査 | 森林景観の歴史的価値の把握手法[10] | ||

| ・ | 映像情報を用いた感覚量測定 | 古老に対するヒアリング調査による地域の歴史的な空間の把握[11] | ||||

| 郷土性 | ・ | 地域の原風景として想起される視覚的特徴 | 想起アンケート法、自由描写法による地域のシンボルとなる眺望の抽出[1] | |||

| ・ | 地域のシンボルとして認識されている視覚的特徴 | ・ | 現地での感覚量測定 | 地域の古老に対するヒアリング調査による伝統的な空間認識の把握[11] | ||

| 減少性 | ・ | 地域において失われつつある視覚的特徴 | アンケート調査による地域の緑量の変化についての把握[3] | |||

| 親近性 | ・ | 地域の人々に親しまれている視覚的特徴 | アンケートによる地域住民が好んで眺める風景と視点場の抽出[2] | |||

| アンケート調査による地域の緑に対する印象の把握[3] | ||||||

| 地図指摘法による日常的な眺望状況の把握[46] | ||||||

<眺望景観の価値の把握例>

| ・ | 眺望景観の認識項目のうち、事業実施区域及びその周辺の特性に応じて重要性が高いと思われるものを抽出し、各認識項目に対応する眺望景観の価値の状態をわかりやすく整理して示す。 |

| ・ | この例では、「普遍価値」としては眺望特性に関して定量的把握が可能な項目、「固有価値」としては概況調査で地域の眺望景観を特徴づける要素(眺望のシンボルとなる対象の存在、減少傾向にある斜面緑地等)が確認されたことから、これらに関する項目を設定している。 |

| № | [1] | 視点名称 | ○○ヶ丘 |

|

|||

| 認識項目 | 指標 | 指標値 | |

|---|---|---|---|

| 普遍価値 | 自然性 | 人工物以外の視野占有率(眺望方向を中心とする60°円錐内の全視野-当該視野内の人工物(%)) | 90% |

| 調和性 | 山体に存在する建造物の高さ/背景となる山体の高さ | 山体に建造物は損大しない(0.00) | |

| 利用性 | 住居者+日最大来訪者数 | 1,031人 | |

| 固有価値 | 固有性 | 特徴的な視覚的要素の数 | 水田、○○山、△△山(計3) |

| 郷土性 | 地域のシンボルとして認識されている△△山の視認性 | ・山頂付近が視認できる:○ ・スカイラインの連続性がある:○ |

|

| 希少性 | 近~中景域における斜面緑地の緑視率(眺望方向を中心とする60°円錐内) | 46% | |

4-2 囲繞景観の把握

(1)景観区の区分

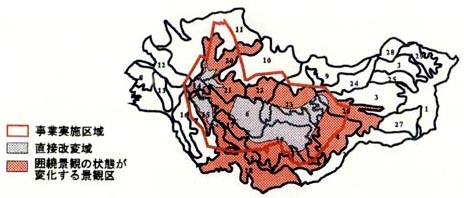

囲繞景観の把握にあたっては、事業実施区域近傍に設定した直接改変域や特性変化が生じる可能性のある範囲内を調査対象として、身のまわりの景観として一体的に捉えるべき区域毎に細区分し、囲繞景観を把握する空間単位としての景観区の区分を行う。

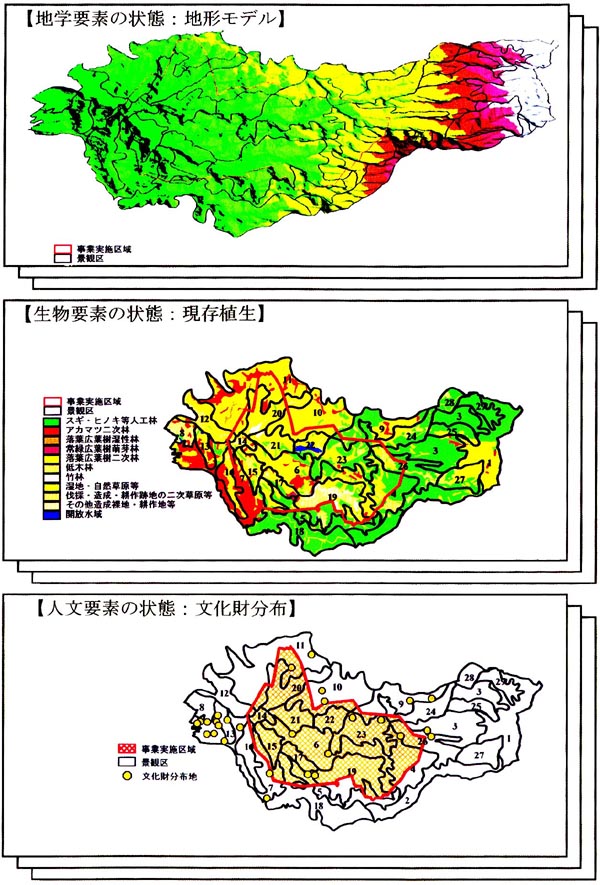

景観区の区分方法には、現時点においては未だ確立した手法が存在するわけではないが、比較的精度の高い地形情報に基づく小水系・標高・傾斜区分、地形・地質調査の結果から得られた地形分類等の地形的要素と、植物調査の結果から得られた植生区分等の地被的要素、さらには視認性解析や現地踏査による目視観察結果等の情報を組み合わせることにより、景観的均質性や一体性を目安として、個別案件ごとに区分することとなる。

また、景観区の区分は階層的な構造になっているため、調査対象となる地域の特性や対象事業の規模・内容によって、大区分、中区分、小区分というように、事業による景観区の変化を捉えるのに適切なスケールになるまで段階的に区分していき、適切なスケールの景観区を採用する。

【準備書に記載する際の留意点】

- 景観区区分の結果は、景観区区分図及び景観区の名称・景観区番号の一覧表に整理し、記載することが望ましい。また、どのような要素を用いて、どのような考え方・プロセスにより区分したのかについても示す必要がある。

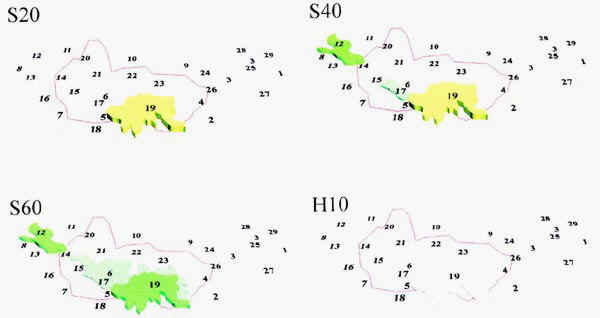

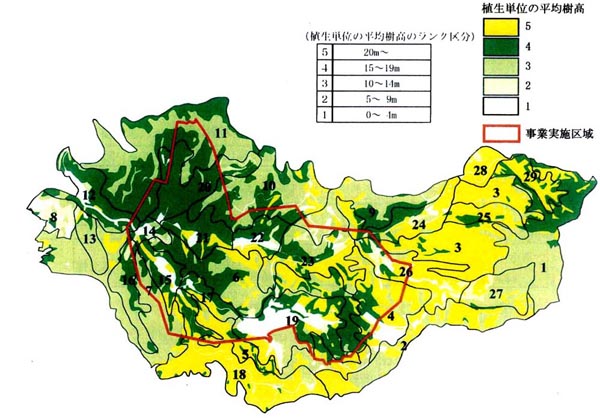

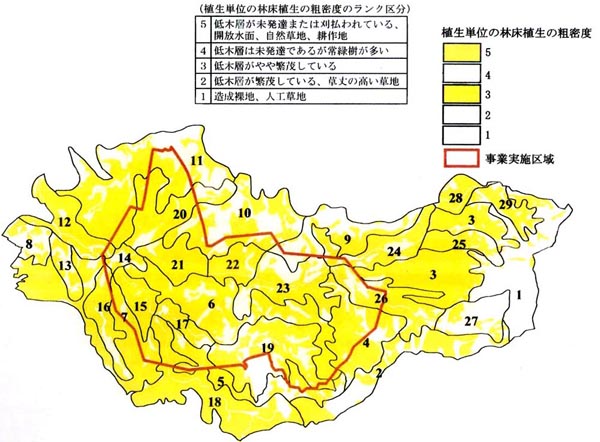

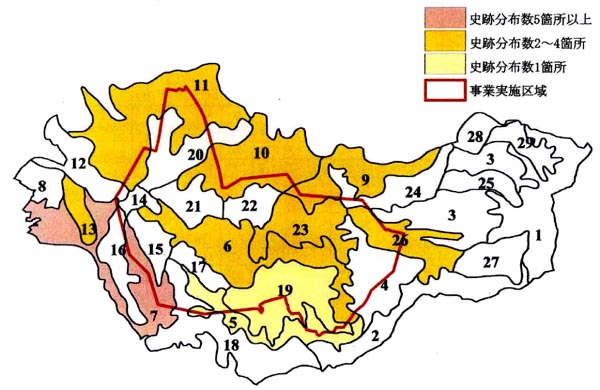

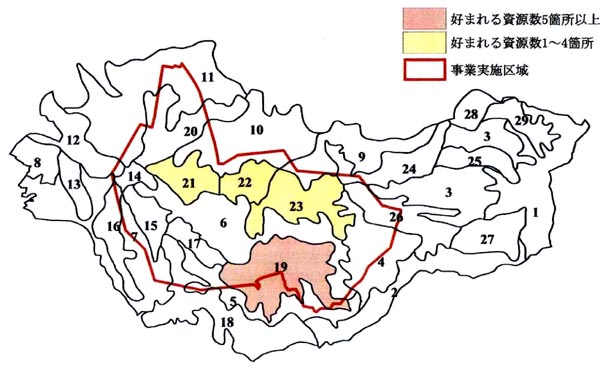

<景観区区分例>

(2) 囲繞景観の状態把握

個々の景観区ごとに囲繞景観の状態を把握するにあたっては、特定の「景観資源」「眺望点」「眺望景観」を把握するのではなく※、以下に示すように、「場」「利用」「眺め」といった広い概念に基づいて調査を実施する必要がある。

この段階で実施すべき調査は表1-4に示したとおりであり、調査データの整理・解析を通じて、対象地域全体及び大区分、中区分、小区分等の景観区のスケール単位で囲繞景観の状態を把握する。

1)場の状態

場の状態とは、囲繞景観を構成している物理的、生物的、人文的対象そのものの状態を把握することであり、先に区分した景観区ごとに、地学要素、自然現象、生物要素、人文要素といった観点から、個々の要素の状態を把握する。

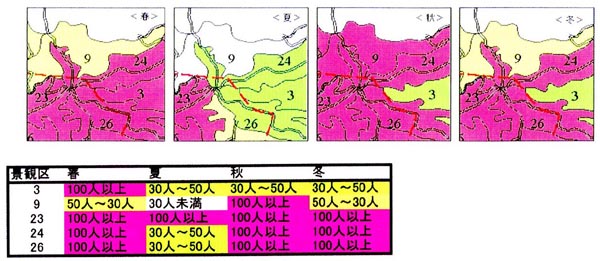

2)利用の状態

利用の状態とは、囲繞景観を認知する人間の存在を把握することであり、先に区分した景観区ごとに、利用者数、利用者の属性、利用形態を定量的、分類的に把握する。

3)眺めの状態

眺めの状態とは、囲繞景観の状況を視覚的に把握することであり、先に区分した景観区ごとに、景観区内を透視図(スケッチ)、写真、ビデオ、CG等の視覚的情報として把握するとともに、必要に応じ見通し距離や明るさ、色彩等の視覚的刺激に関する物理量を現地での測定により把握する。

調査によって景観区内の特定の場所から特定の対象を眺める眺望点の存在が明らかとなった場合には、先に示した眺望景観における調査、予測、評価の対象として扱うこととなる。

また、景観区内に、一連の連続した眺めが何らかの関係をもって存在するような場合には、見え隠れの効果や急激な視界の広がりにより印象が強まるというように、視覚的変化のプロセスが重要な場合もあることから、調査にあたってはこのような観点についても見落とすことのないよう留意が必要である。なお、その場合には、視覚的変化のプロセスを記号化して示す等、調査結果のとりまとめにあたっての表現上の工夫が必要となる。

【準備書に記載する際の留意点】

- 囲繞景観の状態把握の結果は、位置情報については分布図、数値情報については表やグラフ、視覚的情報については写真や記号図等を作成する等、取得した情報の種類に応じて適切なわかりやすい表現方法を工夫する必要がある。

| ※: | 個別事業に係る主務省令においては、環境要素としての景観を「景観資源」「眺望点」「眺望景観」という3つの要素に細区分している。しかし、これらの要素は個々に独立したものではなく、本来は密接不可分なものであり、景観を客体としての環境要素として科学的・技術的に把握するための分析的アプローチの手段としての区分に他ならないというのが景観分野における一般的な考え方である。 |

| 調査項目 | 調査内容 | 調査方法 | 整理・解析に用いる主なデータ | |

|---|---|---|---|---|

| 場の状態 | 地学要素 | 地形の形状や特徴、高さや幅・距離等の物理的数値、及びそれらの経年的変化の状況等を把握する。 |

|

・地形・地質項目に関するデータ、現地踏査、ヒアリング結果 |

| 自然現象 | 間欠泉、渦潮、樹氷等の自然現象について、視覚的に捉えられる形態や色彩等の特徴、発生時期や条件、及びそれらの時間的、季節的、経年的変化の状況等を把握する。 | ・地形・気象・水環境項目に関するデータ及びその他自然現象に関わる資料、現地踏査、ヒアリング結果 | ||

| 生物要素 | 生物素材の形態や色彩的特徴、生物群の種構成や生態に伴う視覚的特徴、及びそれらの季節的、経年的変化の状況、人為による管理の現状や将来の方針等を把握する。 | ・動物・植物・生態系項目に関するデータ及び現地踏査、ヒアリング結果、収集資料データ | ||

| 人文要素 | 人工物の形態や色彩的特徴、周囲の自然素材との視覚的な関わり、及びそれらの経年的変化の状況、人為による管理の現状や将来の方針等を把握する。 | ・文化財、郷土史、観光関連資料等と現地踏査、ヒアリング結果 | ||

| 利用の状態 | 利用者数 | 現況において、景観区内に囲繞景観を認知する人間がどの程度いるのかを、景観区内に立ち入る人の人数、季節変動、年変化等の数量的データにより把握する。 | ・カウント調査結果、現地踏査、ヒアリング結果、既存の利用統計データ | |

| 利用者の属性 | 現況において、景観区内の囲繞景観を認知している人間がどのような属性を有しているのかを、景観区内に立ち入る人の居住地、年齢層、立ち入り頻度、グループ構成等を分類別の数量的データにより把握する。 | ・カウント・アンケート調査結果、現地踏査、ヒアリング結果、既存の利用統計データ | ||

| 利用目的・時間 | 現況において、景観区内の囲繞景観を認知している人間がどのような目的で、あるいはどの程度の時間、景観区内に立ち入っているのか等を、定性的、定量的に把握する。 | ・アンケート調査結果、現地踏査、ヒアリング結果 | ||

| 眺めの状態 | 視覚画像 | 各景観区内の眺めを、透視図、写真、ビデオ、CG等の視覚画像を取得することにより把握する。 景観区内の視覚的変化のプロセスを把握する必要がある場合には、ビデオ等の連続的な画像として眺めの変化状況を把握する。 |

・現地踏査結果、資料収集等から得られた映像情報、空中写真等のデータ | |

| 視覚刺激の物理量 | 見通し距離、明るさ(照度)、基調色、構成要素の色彩・輝度等、視覚的な刺激に対する物理量を現地で測定することにより把握する。 | ・現地での物理量測定データ、場の状態把握の結果 | ||

<囲繞景観の状態把握例(場の状態図面)>

<囲繞景観の状態把握例(利用の状態)>

【来訪者の1日あたりの実測値の季節変動の推定値】

【居住者人工の分布と経年変化】

<囲繞景観の状態把握例(眺めの状態)>

(3)認識項目の設定と指標の選定

上記の手法で調査・予測・評価の対象となる範囲内での景観区の区分と囲繞景観の状態把握を行った上で、各景観区の囲繞景観の価値を把握するに先立ち、当該地域の囲繞景観の評価にとって重要な観点は何かを個別案件ごとに検討しなければならない。

検討にあたっては、表1-1を参考としながら、大きくは普遍価値と固有価値のそれぞれの価値軸に相当する認識項目の中から当該地域において重要と思われる認識項目を設定する。

次に、認識項目についての現況や変化を把握するための指標として、設定した認識項目と関わりが深い(相関が高い)代表的指標を、既存の知見や研究例等を参考としながら選定し、各景観区ごとに景観要素の状態把握に関する調査結果を用いて指標に着目した解析を行う。ただし、認識項目と指標との関係が明らかになっていないものに関しては、直接、価値に関する認識把握や感覚量測定のためのヒアリング調査や評価実験等を行う必要があり、特に固有価値に区分される認識項目の多くは、認識項目と指標との関係が不明確なものが多いことから、これらの調査が必要となる。

囲繞景観の価値を把握するための認識項目と関わりが深い代表的指標について、既存の知見及び研究例等により明らかにされているものは表1-5に示したとおりであり、それぞれに対し指標把握や価値に関する直接的な情報取得のための調査・解析方法、参考となる文献・研究例等も表中に併せて示した。

(4) 囲繞景観の価値の把握

個別案件においては、表1-5を参考としながら、先に設定した認識項目に対応した指標把握及び価値に関する直接的な情報取得のための調査・解析を実施し、先に区分した景観区ごとに調査結果をとりまとめ、各価値軸に対応する囲繞景観の価値の状態をわかりやすく整理して示す。

なお、これらの価値の把握については、全国一律の絶対的な基準値(判断が分かれる閾値に関する一般解)が既存の研究等で明らかにされている指標は大変少なく、大半は地域特性によって異なるものであることから、調査対象とした囲繞景観間での相対的比較を基本とし、既存の研究例等のデータについては参考値として示す等して、個別案件ごとに現状における価値ができる限り正確に理解されるよう、ケースバイケースで表現方法を工夫していく必要がある。

【準備書に記載する際の留意点】

| ・ | 認識項目の設定には一律の基準があるわけではなく、個別案件ごとに事業者の判断で設定することとなる。囲繞景観の場合には、既存文献等から判断材料を得ることが比較的困難であることから、個々の調査によって得られたデータに基づいて判断していくこととなる。したがって、どのようなデータに基づいて判断したのか、その根拠についても、準備書中に記載しておく必要がある。 |

| ・ | また、価値の把握結果をどのように表現するかについては、既存事例が少ないが、準備書を閲覧する一般の方々が、できる限り正確に理解できるような工夫が必要である。 |

表1-5 囲繞景観の認識項目と代表的な指標例及び調査・解析方法、参考文献等

| 価値軸 | 認識項目 | 代表的指標例 | 調査・解析方法 | 参考文献・研究例([ ]内の数字は資料編「1 主要関係文献一覧」の表中№に対応) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 普遍価値 | 多様性 | ・ | 地形の複雑度 | ・ | 映像情報を用いた物理量測定 | メッシュアナリシス、各種指標のオーバーレイによる景観特性、モザイク度の分析[5] |

| ・ | 植生、土地利用のモザイク度 | ・ | 映像情報を用いた感覚量測定 | 囲繞景観を規定する要素(地表状態、人工要素、地形要素)の抽出[6] | ||

| ・ | 現地での物理量測定感覚量測定 | 湖岸と内陸との景観的関連性に着目した湖岸景観の類型化手法[8] | ||||

| ・ | 数値地形モデルの作成による可視解析、地形解析 | 土地利用境界、起伏量、土地利用状況、気候を指標とした空間の多様性の評価手法[18] | ||||

| 写真分析、アンケートによる景観に季節変化をもたらす要素の抽出・分析[99] | ||||||

| ・ | 地形図データからの読み取り | 植生、土地利用に着目した景域区分[54] | ||||

| 自然性 | ・ | 植生自然度 | ・ | 現地踏査による目視観察映像情報取得 | 河川の景観資源としての評価を決定する要素の分析[4] | |

| ・ | 緑被率 | 自然環境に関する法規制の状況のオーバーレイを評価軸の一部に用いた森林景観の類型評価手法[10] | ||||

| ・ | 大径木の存在 | ・ | アンケート調査 | エリア内に分布する自然資源(河川、湖沼、海岸、植生等)を点数化し、資源性を評価[17] | ||

| ・ | 水際線の形態 | ・ | ヒアリング調査 | 野外調査による動植物等の微細な自然景観要素の把握[80] | ||

| ・ | 河川の流路の形状 | ・ | カウント調査 | イメージマップ法を用いた動植物資源の抽出・把握[102] | ||

| ・ | 水の清浄さ | ・ | 資料調査 | 河川の自然的・物理的特性と評価の関連性[12] | ||

| 傑出性 | ・ | 高さ、大きさ、広さ、深さ、長さ、古さ | ・ | 環境影響評価における調査結果の引用再解析 | 山頂への仰角に応じた独立峰の資源性の変化[49] | |

| 資料調査による傑出性の把握(関連法指定状況、○○百選/××八景等) | ||||||

| 視認性 | ・ | 見られやすさ(被視頻度) | カメラ、アイマークカメラを用いて興味対象としての見られやすさを把握[45,47] | |||

| 利用性 | ・ | 利用者数 | カウント調査によりエリアの利用者数、居住者数を実測 | |||

| ・ | 利用のしやすさ | レクリエーション地の有無、到達距離を評価軸の一部に用いて森林景観を類型評価[10] | ||||

| ・ | 利用者の属性の幅 | 水辺景観の利用性を規定する要素として河畔植生、河原、河川幅員を抽出[13] | ||||

| エリア内の景観利用状況・地点(利用量、道路、レクリエーション地点等)を点数化し、資源性を評価[17] | ||||||

| 樹林景観のイメージと樹林の利用パターンとの関連性[65] | ||||||

| 快適性 | ・ | 森林内の見通し度 | 河川の護岸形態による親水性、利用快適性の分析・評価[12] | |||

| ・ | 水辺への接近性 | WBGT(湿球黒球温度指数)を用いた利用快適性の評価手法[39] | ||||

| ・ | 空間的広がり | 樹林内の見通し距離と快適性との関連性[36] | ||||

| ・ | 人工物等による圧迫感の程度 | 調整法を用いて高架構造物の圧迫感の閾値を測定[21] | ||||

| ・ | 人工物等の色彩調和の状況 | 自然風景地における色彩調和の特性を分析[35] | ||||

| 固有価値 | 固有性 | ・ | 地名と関わりの深い要素の存在 | ・ | アンケート調査 | 地域の古老へのヒアリング調査により地名と集落内環境との関連性等を把握[11] |

| ・ | 他にはない独特の要素の存在 | ・ | ヒアリング調査 | 地域住民に対する想起アンケート法による固有性の高い景観資源の抽出[1] | ||

| 歴史性 | ・ | 古い時代から継承されてきた要素の存在 | ・ | 資料調査 | 歴史的・文化的価値(社寺有林、文化財の内包等)を評価軸の一部に用いて森林景観を類型評価[10] | |

| ・ | 歴史的遺産、史跡等の存在 | ・ | 映像情報を用いた感覚量測定 | 地域の古老に対するヒアリング調査により伝統的な空間認識を把握[11] | ||

| 郷土性 | ・ |

地域の生活習慣や文化と関わりの深い要素の存在 | ・ | 現地での感覚量測定 | 地域の古老へのヒアリング調査により地形による場所の認識等を把握[11] | |

| 地域住民に対する想起アンケート法による景観資源の抽出、重要性の判断[1] | ||||||

| ・ | 地域の内と外とを区別する要素の存在 | 地域住民を対象とした自由描写法による景観資源の抽出、重要性の判断[90] | ||||

| ・ | 地域のシンボルとなっている要素の存在 | 地域の愛唱歌、校歌、文学作品等に取り上げられた景観要素の分析[51,101] | ||||

| イメージマップ法等による地域を象徴する景観要素、景観構造の分析[75] | ||||||

| 減少性 | ・ | 地域にとって失われつつある要素の存在 | 地域住民へのアンケート調査による失われつつある緑に対する意識の把握[2] | |||

| 文献調査による地域景観イメージの変化の把握[100] | ||||||

| 航空写真を用いた景域の歴史的変遷の分析による枯渇進行要素の抽出[53] | ||||||

| 古文学、古地図を利用した現在との景観変化状況の分析[57] | ||||||

| 親近性 | ・ | 地域の人々に親しまれている要素の存在 | 地域の古老へのヒアリング調査による生活上重要な場所(ハレ、ケ)の把握[11] | |||

| 地域住民による身近な樹林景観の認知と評価の手法[81] | ||||||

| 地域住民に複数箇所の写真を提示し、その撮影位置を問い、その正答率により親近性等を把握[56] | ||||||

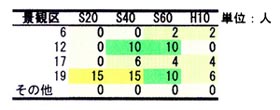

<囲繞景観の価値の把握例>

【普遍価値の認識の把握例】

【固有価値の認識の把握例】

[1] 重要性の高い認識項目の抽出

- 固有価値の認識項目のうち、事業実施区域において重要性が高いと思われるものを抽出する。

- 抽出にあたっては、事業実施区域の囲繞景観特性を的確に反映しうるものを選択するよう、十分留意する。

<重要性の高い認識項目の抽出例>

[2] 認識項目に関する具体的事象の把握

- [1]で抽出した重要性の高い認識項目について、既往知見やヒアリング調査結果等に基づき、具体的事象を把握する。

<歴史性:既往知見に基づく把握例>

- 概況調査の結果、遺跡の存在が当該地域の歴史性のある囲繞景観を特徴づける重要な要素であることが確認されたことから、既往知見に基づき、各景観区内の史跡の分布数を把握し、歴史性を表す指標として活用する。

<郷土性:ヒアリング調査による把握例>

- 事業実施区域内の居住者や関連の深い地域住民等を被験者としたヒアリング調査を実施し、各景観区に含まれる郷土性を表す景観要素(例:集落地等の生活の場、古地名、その場を象徴する要素として慣れ親しまれる対象、地域信仰の対象要素、地域の伝承と関連の深い場所、その他地域文化と関連のある要素等)を把握する。

<郷土性を表す景観要素を含む景観区の抽出結果(例)>

| 景観区名称及び№ | 被験者に評価された要素 | 抽出された要素数 | |

|---|---|---|---|

| ○○集落地 | 19 | ○○集落、集落内の水田、集落内の民家、集落背後の二次林、神社、石仏、弘法堂 | 7 |

| ○○川下流区 | 21 | ○○川沿いの渓谷景観、滝 | 2 |

| ○○池区 | 22 | ○○池、池畔の落葉樹林 | 2 |

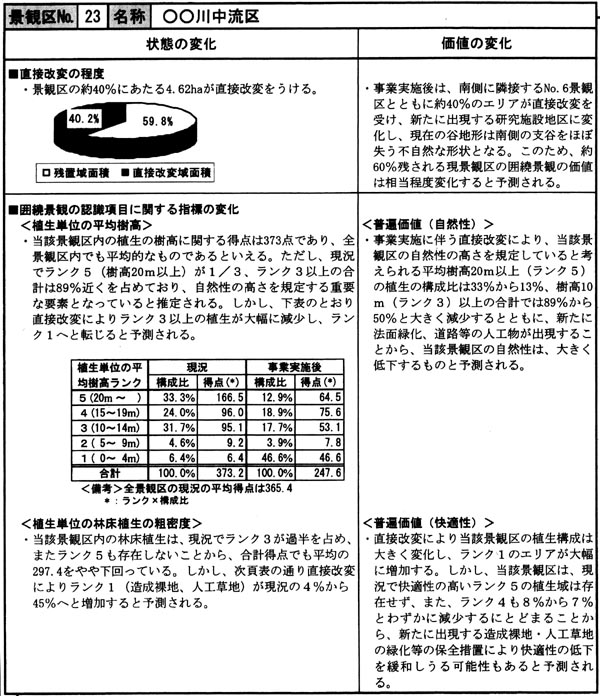

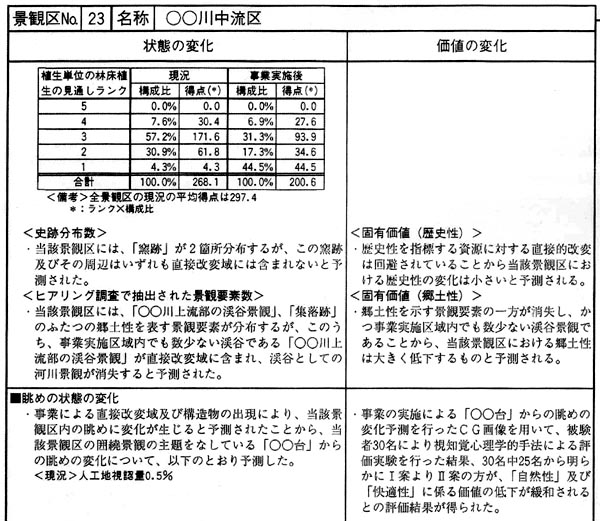

| ○○中流区 | 23 | ○○川上流部の渓谷景観、集落跡 | 2 |

[3] 把握した具体的事象についての現地確認

- [2]で把握した具体的事象について、現存するものについては、現地踏査により確認する。

<歴史性> 窯跡 |

<郷土性> ○○集落と水田 ○○川沿いの滝 ○○池 |

<囲繞景観の価値把握結果の表示例>

(普遍価値-自然性)

(普遍価値-快適性)

(固有価値-歴史性)

(固有価値-郷土性)

【囲繞景観の価値把握結果の表示例(表)】

| 景観区№及び名称 | 普遍価値 | 固有価値 | ||||||||||||||||

| 自然性 | 快適性 | 歴史性 | 郷土性 | |||||||||||||||

| 植生単位の 平均樹高の構成 |

植生単位の 林床植生の粗密度 |

史跡分布数 | ヒアリング調査で抽出された景観要素数 | |||||||||||||||

| ランク(*1)別 構成比(%) |

得 点 (*3) |

ランク(*2)別 構成比(%) |

得 点 (*3) |

分 布 数 |

内 訳 | 要 素 数 |

具体名称 | |||||||||||

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||

| 尾 根 区 |

1 | 北部稜線コナラ林区 | 11 | 35 | 54 | 0 | 0 | 357 | 0 | 35 | 11 | 54 | 0 | 281 | 0 | 0 | ||

| 2 | 中部稜線植林区 | 50 | 1 | 45 | 0 | 4 | 392 | 0 | 0 | 53 | 45 | 1 | 252 | 0 | 0 | |||

| 3 | ××川上流区 | 84 | 5 | 11 | 0 | 0 | 472 | 0 | 2 | 89 | 9 | 0 | 293 | 0 | 0 | |||

| 4 | 中部斜面混交林区 | 45 | 17 | 21 | 0 | 16 | 377 | 0 | 5 | 76 | 17 | 2 | 285 | 0 | 0 | |||

| 5 | 集落南部植林区 | 52 | 14 | 30 | 0 | 4 | 41 | 0 | 5 | 69 | 24 | 2 | 277 | 1 | 古墳 | 0 | ||

6 |

集落北部混交林区 | 21 | 45 | 32 | 2 | 0 | 384 | 0 | 18 | 78 | 3 | 0 | 314 | 2 | 窯跡 | 0 | ||

| 7 | 砂礫層アカマツ林区 | 10 | 7 | 82 | 0 | 0 | 326 | 5 | 12 | 83 | 0 | 0 | 321 | 11 | 窯跡(10)、城跡(1) | 0 | ||

| 8 | 造成跡草地区 | 0 | 7 | 20 | 56 | 17 | 216 | 2 | 18 | 32 | 47 | 1 | 273 | 0 | 0 | |||

| 9 | 上流植林区 | 7 | 20 | 67 | 2 | 5 | 323 | 0 | 14 | 35 | 49 | 2 | 262 | 2 | 窯跡(2) | 0 | ||

| 10 | 中流コナラ林区 | 8 | 41 | 48 | 0 | 3 | 350 | 0 | 44 | 53 | 1 | 2 | 340 | 2 | 窯跡(1)、古墳(1) | 0 | ||

| 11 | 下流マツ・コナラ林区 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 350 | 0 | 29 | 62 | 0 | 320 | 2 | 古墳(2) | 0 | |||

| 谷 区 |

12 | □□川下流区 | 1 | 66 | 10 | 5 | 18 | 327 | 10 | 9 | 75 | 3 | 4 | 319 | 0 | 0 | ||

| 13 | □□川下流支沢区 | 3 | 8 | 81 | 5 | 2 | 306 | 1 | 45 | 51 | 2 | 0 | 346 | 2 | 窯跡 | 0 | ||

| 14 | ○○川合流区 | 3 | 34 | 15 | 24 | 24 | 266 | 0 | 24 | 51 | 11 | 14 | 285 | 0 | 0 | |||

| 15 | □□川中流区 | 18 | 52 | 8 | 2 | 20 | 346 | 5 | 3 | 88 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | |||

| 16 | □□川中上流支沢区 | 0 | 35 | 59 | 6 | 0 | 330 | 0 | 24 | 72 | 3 | 0 | 321 | 0 | 0 | |||

| 17 | □□川中流集落口区 | 23 | 54 | 13 | 1 | 10 | 378 | 0 | 0 | 80 | 10 | 9 | 272 | 0 | 0 | |||

| 18 | 林道○□線植林区 | 78 | 10 | 6 | 1 | 4 | 457 | 0 | 2 | 89 | 6 | 4 | 288 | 0 | 0 | |||

| 19 | ○○集落地区 | 20 | 29 | 15 | 7 | 29 | 304 | 16 | 18 | 42 | 16 | 8 | 317 | 1 | 窯跡 | 7 | ○○集落、集落内の水田、集落内の民家、集落背後の二次林、神社、石仏、弘法堂 | |

| 20 | ××方面歩道区 | 0 | 82 | 12 | 3 | 3 | 372 | 0 | 18 | 77 | 3 | 1 | 313 | 0 | 0 | |||

| 21 | ○○川下流区 | 14 | 77 | 0 | 0 | 9 | 388 | 0 | 4 | 92 | 1 | 2 | 299 | 0 | 2 | ○○川の渓谷景観、滝 | ||

| 22 | ○○池区 | 16 | 52 | 2 | 7 | 22 | 333 | 20 | 9 | 69 | 1 | 2 | 345 | 0 | 2 | ○○池、池畔の落葉樹林 | ||

| 23 | ○○川中流区 | 33 | 24 | 32 | 5 | 6 | 373 | 0 | 8 | 57 | 31 | 4 | 268 | 2 | 窯跡 | 2 | ○○川の渓谷景観、集落跡 | |

| 24 | ○○川上流区 | 46 | 26 | 16 | 6 | 6 | 399 | 0 | 6 | 70 | 21 | 3 | 279 | 0 | 0 | |||

| 25 | ○○川上流支沢区 | 59 | 17 | 24 | 0 | 1 | 433 | 0 | 2 | 73 | 24 | 1 | 276 | 0 | 0 | |||

| 26 | ○○川最上流区 | 57 | 9 | 8 | 15 | 12 | 384 | 0 | 15 | 69 | 11 | 5 | 294 | 3 | 窯跡 | 0 | ||

| 27 | ○○川谷頭斜面区 | 19 | 1 | 67 | 13 | 0 | 326 | 0 | 13 | 20 | 67 | 0 | 245 | 0 | 0 | |||

| 28 | ××川中流植林区 | 84 | 2 | 0 | 9 | 6 | 45 | 0 | 11 | 84 | 0 | 6 | 299 | 0 | 0 | |||

| 29 | ××川上流区 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | |||

| ランク | *1:植生単位の平均樹高 | *2:植生単位の林床植生の粗密度 |

|---|---|---|

| 5 | 20m~ | 低木層が未発達または刈払われている、開放水面、自然草地、耕作地 |

| 4 | 15~19m | 低木層は未発達であるが常緑樹が多い |

| 3 | 10~14m | 低木層がやや繁茂している |

| 2 | 5~ 9m | 低木層が繁茂している、草丈の高い草地 |

| 1 | 0~ 4m | 造成裸地、人工草地 |

*3:Σ(ランクの数値×各ランクの構成比)

5-1 眺望景観の変化予測

眺望景観の変化予測は、シミュレーション画像の作成等による視覚的変化を予測する技術を用いて行い、視覚的変化による眺望の普遍価値と固有価値の変化の程度を推定する。

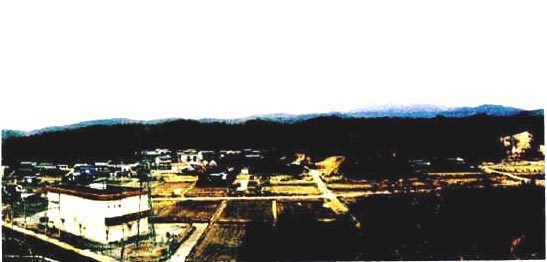

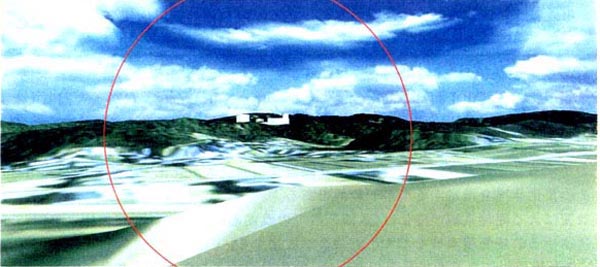

(1) 眺望景観の変化予測

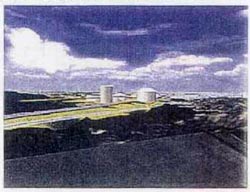

眺望の変化を予測する方法としては、コンピュータ・グラフィックス(CG)、フォトモンタージュ、模型、透視図等を用いた予測画像を作成し、調査によって把握された現況における視覚的資料(映像情報)と比較することにより、視覚的な変化状況を推定する方法が一般的である。

(2)眺望景観の価値の変化予測

眺望の変化による価値の変化については、調査段階で設定した各価値軸ごとの認識項目に着目し、調査及び眺望の変化予測において作成した視覚的資料(現況における映像と予測画像)を用いて、視知覚心理学的な手法の適用により眺望変化に伴う価値の変化を推定するのが一般的である。

従来の環境影響評価においては、眺望の変化予測の結果はある程度示されていたものの、眺望変化に伴う価値の変化については曖昧なあるいは一方的な説明にとどまっている場合が多く、評価の段階において第三者の理解が得難い原因のひとつとなっていた。しかし、価値の変化についての予測結果を示すことは、次の段階での保全措置の検討方針を明確にするとともに、評価の段階の客観的判断根拠を得るという点においても重要である。

視覚資料を用いた視知覚心理学的手法の適用は、環境影響評価の分野において十分な経験の蓄積がなされてきたとは言い難いが、景観に関する学術的研究の分野においては、既に多くの研究成果が得られている。

したがって、今後はそれらの既存知見を活用しながら、個々の案件ごとに調査段階で把握した代表的指標の物理的変化量の測定を行うことにより推定したり、あるいは直接、価値の変化に関する認識把握や感覚量測定を行う必要がある。

【準備書に記載する際の留意点】

- 眺望景観の変化予測は、従来から行われてきたように、現況の映像と予測画像を比較しやすい状態で示すとともに、変化状況を文章で解説したり、視野内の景観構成要素の変化量等の客観的データを示す等の工夫が必要である。

- 眺望景観の価値の変化予測は、調査段階で各価値軸ごとに設定した認識項目に対する指標を用いて、現況と事業実施後の指標値を比較することにより、認識項目ごとの変化の程度を捉えることとなるが、変化状況が準備書を閲覧する一般の方々に理解されやすいような工夫が必要である。

<眺望景観の変化予測例>

<眺望景観の価値の変化予測例>

| № | [1] | 視点名称 | ○○ヶ丘 | ||

|

|||||

| 認識項目 | 指標 | 現況 | 事業実施後 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 普遍価値 | 自然性 | 人工物以外の視野占有率(眺望方向を中心とする 60°円錐内の全視野-当該視野内の人工物(%)) |

90.0% | 88.9% | |

| 調 和 性 | 山体に存在する建造物の高さ/背景となる山体の高さ | 0.00 | 0.25 | ||

| 利用性 | 居住者人口+日最大来訪者数 | 1,031人 | 1,031人 | ||

| 固定価値 | 固有性 | 特徴的な視覚的要素の数 | 水田、○○山、△△山(計3) | 水田、○○山、△△山(計3) | |

| 郷土性 | 地域のシンボルとして認識されている△△山の視認性 | 山頂付近の視認性 | 視認できる | 視認できる | |

| スカイラインの連続性 | 連続性あり | 一部で連続性がとぎれる | |||

| 減少性 | 近~中景域における斜面緑地の緑視率 (眺望方向を中心とする60°円錐内) |

46% | 45% | ||

【価値の変化予測例】

5-2 囲繞景観の変化予測

囲繞景観の変化予測は、主にオーバーレイ等による景観要素の状態の変化を予測する技術を用いて行い、景観要素の状態の変化による囲繞景観の普遍価値と固有価値の変化の程度を景観区ごとに推定する。

(1) 囲繞景観の状態の変化予測

囲繞景観の状態の変化予測は、直接改変とそれに伴って生じる様々な影響要因による景観要素の状態の変化を景観区ごとに予測することによって行う。予測方法としては、調査によって把握された景観区の区分と事業計画における直接改変域を同精度の地形図上でオーバーレイすることにより、直接改変により囲繞景観の状態が変化する景観区を抽出した上で、その変化状況を推定するのが一般的である。

直接改変による囲繞景観の変化は、景観区内での改変面積の図上計測等の結果を用いて、景観区に占める改変面積率等を示すことにより推定する。

その他の影響要因による囲繞景観の変化は、他の環境項目の予測結果や類似事例の引用、シミュレーション画像の作成等の手法を用いて、直接改変を受ける景観区及びその周囲に存在する景観区の場の状態、利用の状態、眺めの状態がどのように変化するかを示すことにより推定する。

囲繞景観における眺めの状態変化にあたっては、眺望景観の時のように特定の眺望点からの眺望景観を特定することができないことから、シーン景観に対する従来の予測手法では十分対応できないため、CG技術の適用によるアニメーションやバーチャル・リアリティー(VR)手法の導入や模型の活用等による新たな予測技術の導入についても検討すべきである。

(2) 囲繞景観の価値の変化予測

囲繞景観の状態変化による価値の変化については、調査段階で設定した各価値軸ごとの認識項目に着目し、調査及び囲繞景観の状態変化の予測結果を用いて、類似事例等の引用による仮説的推定、価値の変化に関する認識把握による推定、視知覚心理学的な手法の適用による推定等を行う必要がある。

従来の環境影響評価においては、囲繞景観に関する調査・予測・評価が明確に位置づけられていなかったため、環境影響評価における経験の蓄積は現段階では十分とはいえないが、場の有する景観的な価値をめぐる住民と事業者との対立といった問題に対処していくためには、今後の個別案件ごとの試行的な取組の積み重ねが必要である。

類似事例等の引用による仮説的推定は、類似の囲繞景観を有する地域の開発事例を資料調査により検索し、価値認識の変化に関わる問題が生じた事例、あるいは生じなかった事例を比較すること等により仮説的に推定する。

価値の変化に関する認識把握による推定は、先に行った囲繞景観の価値把握結果及び囲繞景観の状態変化の予測結果を用いて、認識項目に関する指標の変化を解析したり、ヒアリングやアンケート等を行うことにより、囲繞景観の価値の変化状況を把握することによって行う。

視知覚心理学的な手法の適用による推定は、眺望景観の変化の予測手法と同様の手法を用いて行う。