生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会報告書

生物の多様性分野の環境影響評価技術(III) 生態系アセスメントの進め方について(平成13年9月)

1 陸域生態系 -面開発事業を例として-

陸域生態系の環境保全措置・評価・事後調査のケーススタディは「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局,2000)において設定した里山地域の面開発事業を用いる。

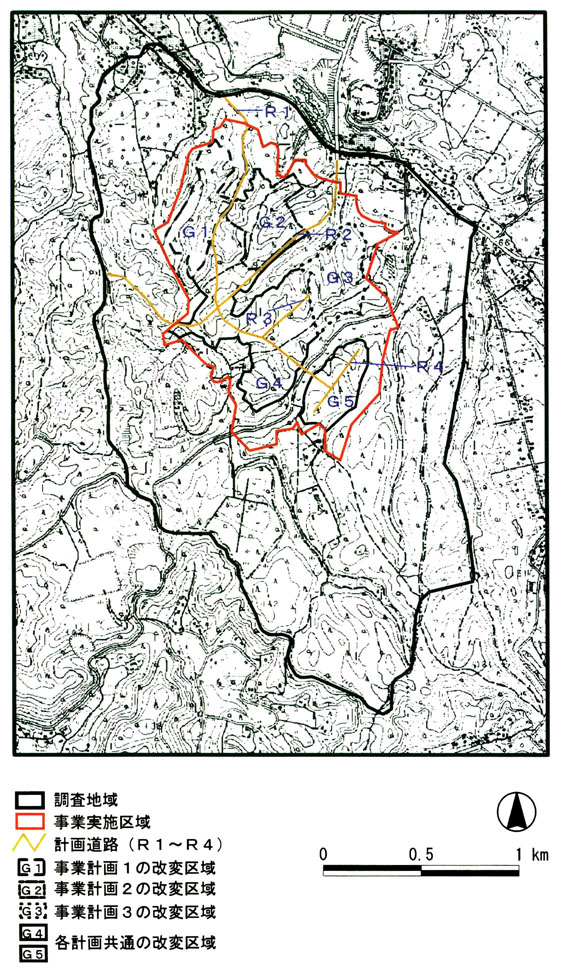

対象とする地域と事業の特性の概要は表II-2-1、図II-2-1に示すとおりである。

表II-2-1 対象とする地域と事業の概要

|

●対象とする地域 ・関東地方の丘陵地(里山地域) ●対象とする事業 ・事業の種類:宅地造成などの面開発事業(道路整備を含む) ・事業実施区域の面積:135ha ・改変区域の面積:53ha ・事業の目的:○○市とその周辺では、無秩序な住宅開発とこれに伴うスプロール化により一部の都市機能が正常におこなわれない状態となっている。そこで、○○市総合計画にもとづき、都市基盤整備の一環として大規模な宅地造成・道路整備などの開発を計画的におこない、都市機能の正常化と地域の健全な発展に寄与することを目的とした。 ●基本条件 ・改変区域の位置はそれぞれ異なる谷を含む3案(事業計画1、事業計画2、事業計画3)を設定した。 ・環境保全措置・評価・事後調査のケーススタディの事業段階は、調査・予測のケーススタディと同様に、「工事」「存在」「供用」とした。 |

図II-2-1 調査・予測時の事業計画図

(1)保全方針

1)環境保全措置立案の観点

事業実施区域は、平地~台地~丘陵地へとつながる地形の入り組んだ部分に位置し、谷戸の環境が多く見られた。丘陵地の植生はスギ・ヒノキ植林とクヌギ-コナラ群集が優占し、谷底の部分は水田や放棄水田となっていた。調査地域の広葉樹林は、森林の階層構造が発達し、人為的管理のなされた二次林や自然性の高い森林を主な生息場所とする動植物種が多いため、調査地域の生物の多様性を維持する上で重要と考えられた。クヌギ-コナラ群集の斜面下部の湿潤な立地においては、カタクリなどの春植物が多く生育している場所が確認された。水田、放棄水田やため池などにはカエル類、トンボ類、ミゾソバ、ヨシなど多くの動植物種が生息できるような水辺環境が存在していた。以上のような谷戸を含む里山環境を特徴づける類型区分や環境は、調査地域の生態系の重要な要素であると考えられた。

調査地域は様々な環境がモザイク状をなしており、特にクヌギ-コナラ群集などの森林と水田、放棄水田との移行帯部分では多様な動植物種が確認された。行動圏の広いフクロウ、タヌキなどの哺乳類、鳥類や、複合した環境を利用するシュレーゲルアオガエルなどの動物種も確認され、これらの動植物種に代表される生態系の水平構造は調査地域の生態系を考える上で重要であると考えられた。

調査地域に生息する多様な動植物種により支えられる栄養段階の上位に位置する種としては、フクロウ、イタチなどがある。こうした種は行動圏が広く、複数の類型区分にまたがる広域的なスケールでの環境の変化を指標するものとして重要であると考えられた。

事業の実施により、調査地域の生物群集に対しては面的な環境の消失・変化と環境の分断による「森林の生物の生息環境の変化・消失」「水田・湿地の生物の生息環境の変化・消失」「生物の移動の阻害」などの影響が想定された。

このような地域特性、影響の想定のほか、生態的知見、調査のし易さなどから、フクロウ(上位性)、ヤマガラ(典型性)、シュレーゲルアオガエル(典型性)、カタクリ(特殊性)などを生態系の注目種・群集として抽出した。

一方、○○市の環境基本計画には、事業実施区域とその周辺の地域について「広くまとまりのある里山環境を保全し、多様な生き物が生存できるようなまちづくりをめざす。」という環境保全指針が設定されている。

以上のような事業と地域の特性、環境保全指針などに基づき、スコーピング段階における生態系の「環境保全の基本的な考え方」は、「広葉樹林や谷戸などが広がり地域の多様な生態系の重要な要素となっている里山環境を保全する。」とした。

「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局,????)で示されたように、「基盤環境と生物群集との関係」と「注目種・群集」に着目した調査・予測を実施した結果、調査地域における多様な里山の生態系は、事業により多くの影響を受けることが予測された。「基盤環境と生物群集との関係」の調査・予測(表II-2-2参照)では、事業計画3案ともに森林環境や水環境などに影響を及ぼし、特に事業計画1は、調査地域の中でも特徴的な類型区分と動植物に対する影響が大きいと予測された。事業計画2と事業計画3について影響を比較すると、事業計画2は水田、放棄水田雑草群落とこれに依存する動植物への影響が大きいが、事業計画3はこれらへの影響が少ないと予測された。「注目種・群集」の調査・予測(表II-2-3参照)では、フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリなどの注目種に代表される調査地域の生態系に影響を及ぼし、特に事業計画1はシュレーゲルアオガエルに代表される谷戸の複合した環境とその移行帯部分を利用する動植物に、またカタクリに代表される春植物の生育環境に対する影響が大きいと予測された。事業計画2と事業計画 以上のことから、事業計画3案のうち事業計画3が調査地域の生態系に対して比較的影響が少ないと考えられた。よって事業計画3を基本とし、さらに、影響を回避または低減するための環境保全措置を検討する。

なお、本ケーススタディでは、調査・予測で着目した「基盤環境と生物群集の関係」と「注目種・群集」のうち、「注目種・群集」からのアプローチを中心として保全方針を設定し、保全方針に基づく具体的な環境保全措置を例示する。

表II-2-2 基盤環境と生物群集との関係からみた事業計画案ごとの影響の比較

|

|

基盤環境の影響内容 |

影響が大きいと考えられる主な種・群集 |

|

事業計画1・2・3共通の改変区域(G4、G5) |

スギ・ヒノキ植林の消失面積が最も大きい。特に丘陵地-スギ・ヒノキ植林が多く消失する。改変が水源涵養域にあたるおそれがあり、調査地域北部の谷戸の水田およびその周辺の森林域において乾燥化を引き起こす可能性がある。 |

〈植物〉アラカシ、シラカシ、ヤブコウジ、ミゾソバ、ヨシ、ミズオオバコ・・・・・ 〈動物〉フクロウ、ヒミズ、アカネズミ、ムササビ、タヌキ、ヤマガラ、ジムグリ、アオダイショウ…… |

|

事業計画1の改変区域(G1) |

種組成の豊かな二次林の消失面積が大きい。谷底平野-水田・放棄水田雑草群落などの消失面積がほかの計画に比べて大きい。谷底平野-ハンノキ群落、谷底平野-カサスゲ群落など他の場所に少ない類型区分が消失する。 |

〈植物〉ハンノキ、ミゾソバ、ツリフネソウ、セリ、カタクリ、チゴザサ、サヤカヌカグサ、ヨシ……〈動物〉トウキョウサンショウウオ、シュレーゲルアオガエル、トウキョウダルマガエル、ミドリシジミ、…… |

|

事業計画2の改変区域(G2) |

丘陵地-クヌギ-コナラ群集の消失面積が事業計画1・3に比べて大きい。 |

〈植物〉クヌギ、アラカシ、シラカシ、コナラ、クリ、ミゾソバ、ニリンソウ、ヤブコウジ、ヨシ、キンラン…… 〈動物〉ムササビ、タヌキ、ヤマガラ、アオゲラ、ジムグリ、シュレーゲルアオガエル、ミヤマクワガタ、オオムラサキ、…… |

|

事業計画3の改変区域(G3) |

丘陵地-クヌギ-コナラ群集の消失面積が事業計画1に比べて大きいが、事業計画2に比べてやや小さい。 |

〈植物〉クヌギ、アラカシ、シラカシ、コナラ、ヤマザクラ、ニリンソウ、キンラン、フタリシズカ、…… 〈動物〉ムササビ、タヌキ、アオゲラ、ミヤマクワガタ、…… |

表II-2-3(1) 注目される生物種などの選定理由と生態系への影響予測

|

生態系の視点と選定種 |

選定理由 |

生態系への影響予測 |

|

上位性フクロウ |

行動圏が広く、森林を繁殖・休息の場、狩り場として幅広く利用すると同時に、草原や畑地も狩り場として利用するため、ランドスケープレベルでの植生改変、土地利用改変による影響を予測するのに適している。 森林生態系の栄養段階の上位に位置する種で、繁殖可能な場所が限定されていること、狩りや休息のために林内に空間がある老齢林が必要なことから、森林の改変に敏感な種類である。里山に普通に生息する種で、調査は比較的おこないやすい。 |

事業計画1および事業計画2によって改変される谷奥の森林は、フクロウのペアaの隠れ場や狩り場として使われている可能性が高く、生息を維持するための重要な場所と推定される。 また、事業計画案は3案ともペアの推定行動圏内の好適な生息場所*1の消失割合が大きい。事業による営巣場所の直接的な消失はないが、営巣場所に隣接した森林内の好適な狩り場や隠れ場の多くが失われることから、ペアaの繁殖の存続はかなり困難と考えられる。 フクロウの行動圏内には里山のモザイク的環境に生息する多様な生物がみられ、フクロウはこれらの生物と捕食・被食関係をもち食物網を形成している。事業計画3案とも、フクロウが影響を受けることで、捕食・被食関係のある多くの種などに影響が及ぶことが推測される。また、森林に依存性の強いフクロウは、飛翔のための林内空間や繁殖のための大きな樹洞など、森林の立体的構造が重要な生息条件である。 このような条件を満たす好適な生息場所が減少したり断片化したりすることで、事業実施区域周辺の個体の存続に影響が及ぶことが予想される。さらに、林内空間を利用する他の森林性動物が、森林の伐採により影響を受け、これらの動物が利用している植物や動物、競争関係にある動物へも影響をもたらす。 |

|

典型性ヤマガラ |

繁殖のための小樹洞、採食のための昆虫類や木本の種子など、森林の多様な資源を利用する森林性の種なので、里山の森林生態系に典型的な種として、影響を把握するのに適している。 また、森林が連続して存在することが必要なため、森林の断片化などの影響を受けやすく、森林の断片化による影響を把握するためにも適している。 里山に普通に生息する鳥類で、個体数や採食行動の調査などの生態調査が比較的おこないやすい。 |

事業実施区域内のヤマガラの好適な生息場所の改変は、事業計画2と事業計画3はほとんど差が見られないが、事業計画1は好適性区分B*1の消失面積が他の2案に比較してやや少ない。造成による生息場所の消滅で影響を受けるペア数は、事業計画1および事業計画3では1ペア、事業計画2では2ペアである。また、道路による分断で影響を受けるペア数は2ペアである。 事業計画3案とも、ヤマガラのような落葉・常緑広葉樹林の階層構造などに強く影響を受ける森林性の生物種・群集へ影響を及ぼすことが考えられる。ヤマガラと同様に落葉・常緑広葉樹林を好むアオゲラなどの種は、採食場所や営巣場所などの点で違いはあるが、森林で生産される昆虫類、種子、果実などを餌資源として利用し、広葉樹の枝葉や枯損木などを営巣場所として利用している。森林の伐採などはヤマガラのみでなく、落葉・常緑広葉樹林に生活資源の多くを依存する他の生物種に対しても同様の影響を与えることが予想される。また、森林伐採などによる森林の減少や裸地・草地の出現による都市型生物の侵入は、捕食や営巣場所の占拠など、森林性鳥類の生息を圧迫することが予想される。 |

*1:「好適な生息場所」、「好適性区分」については「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局,2000) を参照。

表II-2-3(2) 注目される生物種などの選定理由と生態系への影響予測

|

生態系の視点と選定種 |

選定理由 |

生態系への影響予測 |

|

典型性シュレーゲルアオガエル |

谷戸の水域と森林域とが連続した環境を必要とするため、森林や水田・湿地などの減少・消失および、道路建設による水環境と森林環境の分断による影響を予測するのに適している。 繁殖期には水域に依存し、非繁殖期には森林域への依存度が高いため、水域および森林域が隣接していることが重要である。 |

事業計画1ではシュレーゲルアオガエルの繁殖場所への影響が大きく、事業計画2では非繁殖期生息場所への影響が大きいと考えられ、いずれの計画でも繁殖期で確認された個体数の半数程度が本来の生息場所を失うと予測される。 また、事業計画3案ともに、道路により繁殖期の密度が高い水域と森林域が分断される場所が事業実施区域北部の谷戸に2箇所存在し、非繁殖期でもその谷戸の両側の森林域において本種が多数確認された。 供用後の路面排水は繁殖場所の水質汚濁をまねく可能性がある。さらに、地形の改変や森林の伐採などに伴い北部の谷戸の湧水量が低下して水田の乾燥化などが起こり、繁殖場所として不適となる可能性がある。 シュレーゲルアオガエルの生息密度の高い部分は、谷戸の良好な水環境が確保され、水域と森林域とが複合した環境およびその移行帯部分が動植物の生息にとって良好な環境となっていることを指標している。 事業計画3案とも、このような環境に依存する両生類や水生昆虫などの生物群集に対して影響を与えると推測される。分断による影響は本種以外のカエル類のみならず、地表徘徊性の昆虫類などに広く影響を与えるものと予測される。 また、×YAT?1°IsUITUでの谷戸の連結性を確保することは、動物の移動や分散などが自然におこなわれることを示しているが、地形などの改変によってこれが失われることにより、連続した谷戸に依存する動物群の長期的な生息に影響が及ぶものと予測される。 |

|

特殊性カタクリ |

良好な生育には水分条件が重要であるため、谷戸における水環境の変化を予測するのに適している。分布南限付近にあたる事業実施区域において本種は高位台地-落葉広葉樹林の類型区分の中でも特に、明るい林床で、斜面下部の凹状地や沖積錘などの水分条件の豊かな立地にのみ生育している。 このような特殊な環境の存在は本地域の種多様性を維持する上で重要であり、本種の保全を考えることは同様の立地に生育する多くの種の保全につながる。 |

カタクリの良好な生育地点の造成による消失は事業計画1で最も多く、生育地点のすべてまたは一部が消失するものが4地点である。事業計画2では生育地の消失する地点はない。事業計画3では、乾燥化で個体群の衰退がすすんでいる生育地1地点の一部が消失する。 また、道路による生育地の消失は1箇所である。カタクリ個体群の分布が集中する事業実施区域北部の2つの谷戸は、隣接する小流域により涵養されていると予測され、事業計画3案によりこれらの2つの谷戸が直接的に改変されない場合にも、改変区域が水源涵養域にあたることで谷戸の乾燥化が引き起こり、生育環境が劣化することが予測される。森林の管理条件が変化すればアズマネザサなどが密生し、生育環境が劣化することが考えられる。 土壌水分が高く、夏の地温が低いカタクリの生育地が消失したり生育環境が劣化したりすると、本種と同様の立地に生育するイチリンソウ、エンゴサク類などの春植物の生育環境への影響も生じうることが予測される。これらの春植物に影響が及ぶと、カタクリなどを蜜源植物として利用する訪花性昆虫類などにも影響が及ぶ可能性がある。このような環境の変化はカタクリが生育する特殊な環境により維持される落葉広葉樹林の種多様性の低下を引き起こすことも示唆される。 |

2)環境保全措置の対象と目標

「1)環境保全措置立案の観点」に示した地域特性、環境保全の基本的な考え方、フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリなどの注目種・群集に代表される生態系の調査・影響予測の結果などに基づき、図II-2-2に例示する保全方針(環境保全措置の対象と目標)を設定した。

<環境保全措置の対象> <環境保全措置の目標>

*1:「好適な生息場所」については「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局, 2000)を参照。

*2:目標に出てくる数値「○○%」の根拠は、対象種に関する調査や研究事例などから検討する 必要がある。事業特性からのみ導き出されるものではない。

図II-2-2 保全方針の設定の例

(2)環境保全措置の内容と妥当性の検証

1)回避または低減措置

[1]環境保全措置の内容

例示した保全方針に基づき、環境保全措置としてまず回避または低減措置を検討した。事業計画3案の中では、前述のように事業計画3が比較的影響が小さいと予想されるため、事業計画3を基本に4つの回避または低減措置を検討した(A~D案)。

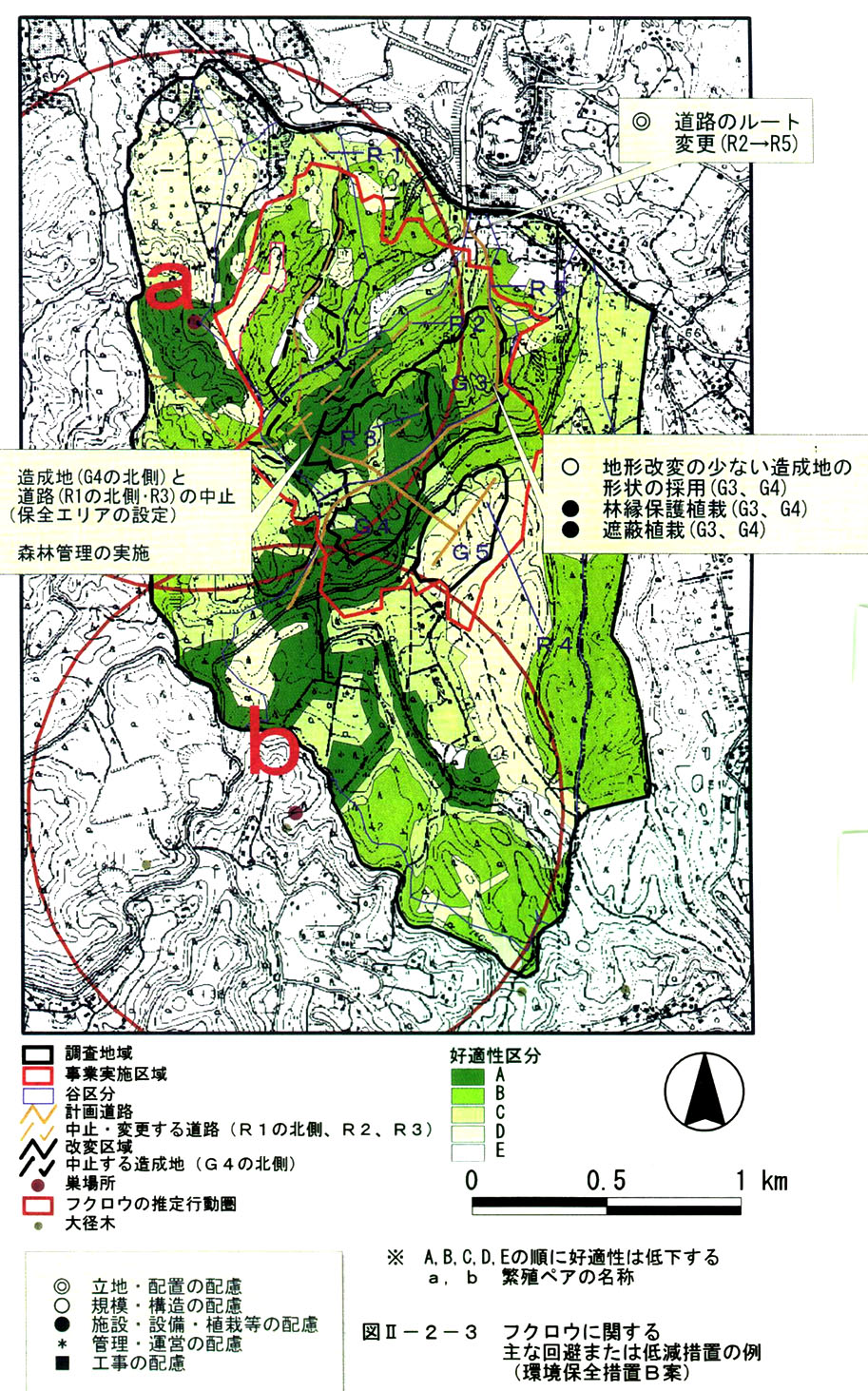

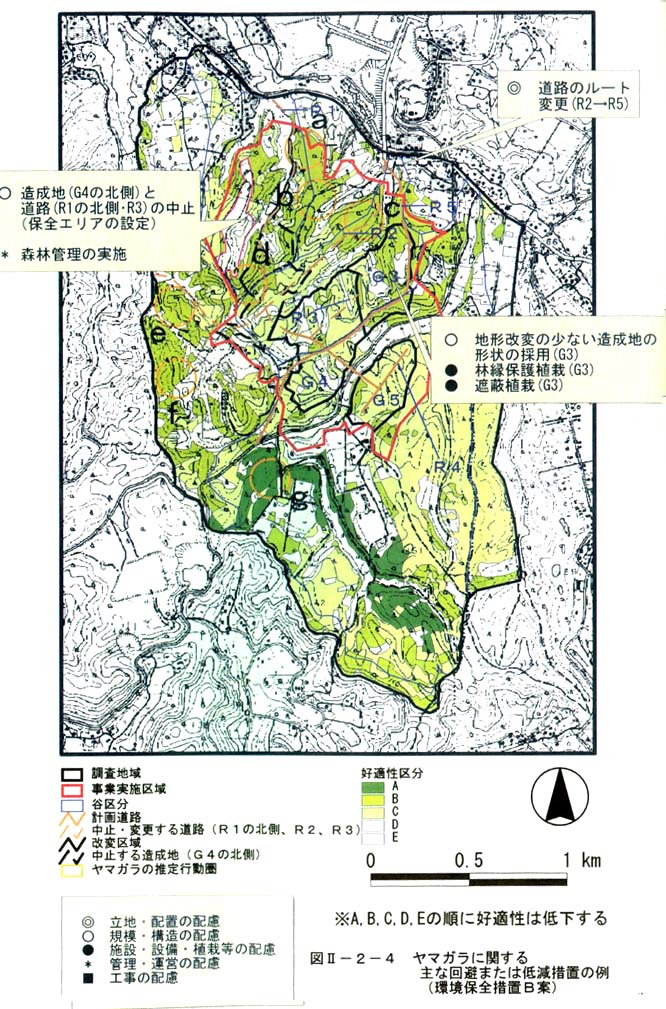

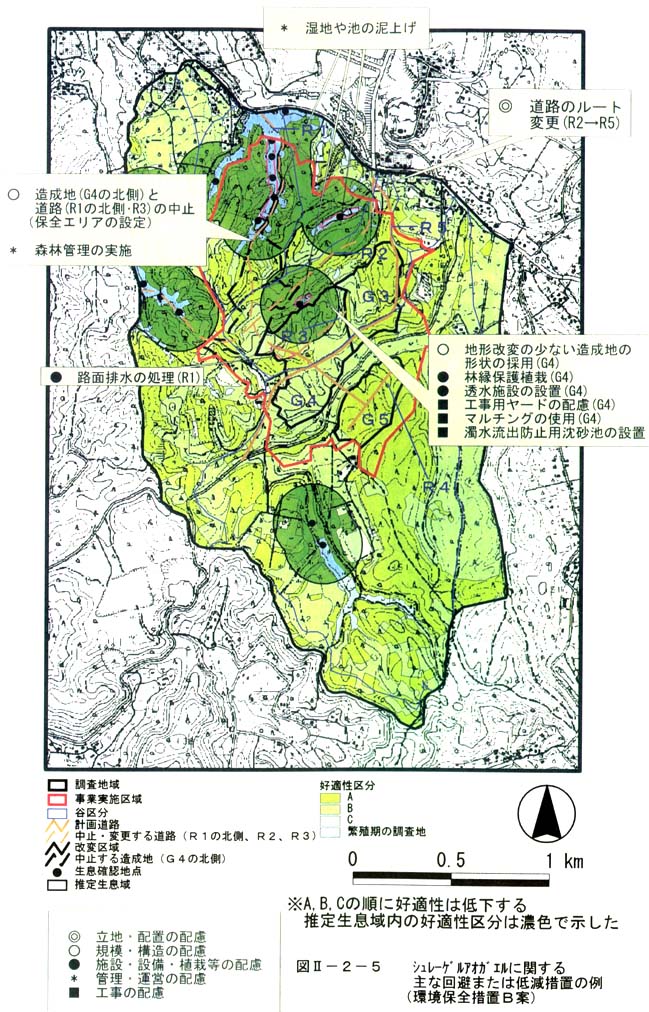

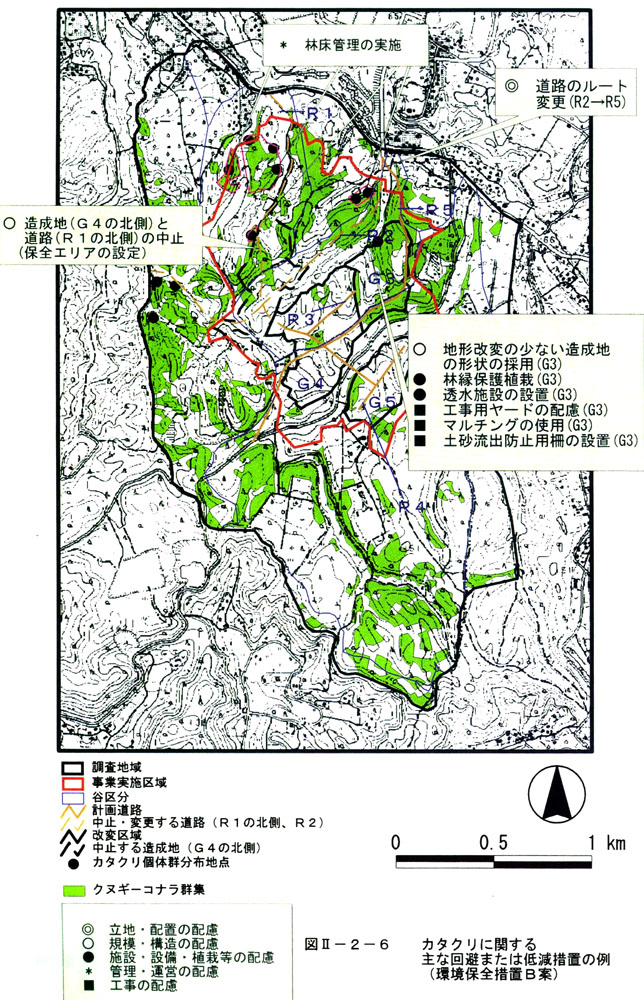

なお、4案のうち2案(環境保全措置A案と環境保全措置B案)の比較検討の内容を表II-2-4と表II-2-5に例示する。また、回避または低減をおこなう位置については、環境保全措置B案の場合を図II-2-3~図II-2-6に例示する。

表II-2-4 回避または低減措置案(環境保全措置A案)の内容(例)

|

回避または低減措 置の項目 |

回避または低減措置の内容 |

フクロウ |

ヤマガラ |

シュレーゲルアオガエル |

カタクリ |

|

|

立地・配置 |

|

|

|

|

|

|

|

|

道路ルートの変更 |

フクロウの推定行動圏の好適な生息場所、ヤマガラの好適な生息場所・推定行動圏、シュレーゲルアオガエルの推定生息域(繁殖場所と非繁殖期生息場所)、カタクリの生育地付近をできる限り避けるルートで、道路をR2からR5に変更。R5は改変を少なくするために台地の尾根上に配置。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

規模・構造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

地形改変の少ない造成地の形状・道路構造の採用 |

フクロウの推定行動圏の好適な生息場所、ヤマガラの好適な生息場所・推定行動圏、シュレーゲルアオガエルの推定生息域(繁殖場所と非繁殖期生息場所)、カタクリの生育地付近における改変を少なくする形で、造成地G3・G4の形状と道路R1北側・R3の道路構造を工夫(擁壁工、橋梁化などの採用)。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

施設・設備・植栽 |

|

|

|

|

|

|

|

|

林縁保護植栽 |

改変による樹林環境の変化を低減するために、造成地G3・G4の改変区域と残存緑地との境界(林縁となる部分)に樹木を植栽。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

遮蔽植栽 |

供用後の夜間照明光や騒音などを緩和するために、造成地G3・G4内に樹木を植栽! |

○ |

○ |

|

|

|

|

路面排水の処理 |

事業実施区域北部・中央部の谷戸におけるシュレーゲルアオガエルの繁殖場所の水質を維持するため、R1付近2箇所で路面排水を浄化装置により処理。 |

|

|

○ |

|

|

|

透水施設の設置 |

事業実施区域北部・中央部の谷戸におけるシュレーゲルアオガエルの繁殖場所の水量とカタクリの生育環境のために地下水位を維持する。造成地G3・G4に透水施設を設置。 |

|

|

○ |

○ |

|

|

管理・運営 |

|

|

|

|

|

|

|

|

森林管理の実施 |

保全される事業実施区域北部の二次林と人工林にて、フクロウのために林内空間を確保。ヤマガラのために広葉樹林の階層構造を維持。カタクリのために明るい林床を維持。下草刈りや枝打ち、間伐などの森林管理を実施(ただしG4北側は除く)。 |

○ |

○ |

|

○ |

|

湿地や池の泥上げ |

土砂堆積による陸化を防止するために、シュレーゲルアオガエルの繁殖場所にあたる湿地と池の泥上げを実施。 |

|

|

○ |

|

|

|

工事 |

|

|

|

|

|

|

|

|

工事ヤードの配慮 |

事業実施区域北部・中央部の谷戸におけるシュレーゲルアオガエルの推定生息域(繁殖場所と非繁殖期生息場所)、カタクリの生育地付近にて、改変・分断を少なくする形で工事ヤードを設置。 |

|

|

○ |

○ |

|

マルチングの使用 |

事業実施区域北部・中央部の谷戸におけるシュレーゲルアオガエルの推定生息域(繁殖場所と非繁殖期生息場所)、カタクリの生育地付近にて、工事中の濁水・土砂の発生を抑えるためにマルチングを使用。 |

|

|

○ |

○ |

|

|

|

濁水流出防止用沈砂池の設置 |

事業実施区域北部・中央部の谷戸におけるシュレーゲルアオガエルの 繁殖場所付近にて、工事中の濁水流出を抑えるために沈砂池を使用。 |

|

|

○ |

|

|

|

土砂流出防止用柵の設置 |

事業実施区域北部・中央部の谷戸斜面におけるカタクリの生育地付近にて、工事中の土砂流出を抑えるために柵を設置。 |

|

|

|

○ |

表II-2-5 回避または低減措置案(環境保全措置B案)の内容(例)

|

回避または低減措置の項目 |

回避または低減措置の内容 |

フクロウ |

ヤマガラ |

シュレーゲルアオガエル |

カタクリ |

|

|

立地・配置 |

|

|

|

|

|

|

|

|

道路ルートの変更 |

A案に同じ。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

規模・構造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

造成地と道路の一部中止 |

フクロウの営巣位置近く、ヤマガラの好適な生息場所・推定行動圏、シュレーゲルアオガエルの繁殖場所の水源を涵養する谷戸の集水域(斜面林)・非繁殖期生息場所、カタクリの生育地付近において、造成地G4北側と道路R1北側・R3の計画を中止し、保全エリアを設定する。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

地形改変の少ない造成地の形状の採用 |

フクロウの推定行動圏における好適な生息場所、ヤマガラの好適な生息場所、シュレーゲルアオガエルの推定生息域(繁殖場所・非繁殖期生息場所)、カタクリの生育地付近における改変を少なくする形で、造成地G3・G4(G4は北側以外)の形状を工夫(擁壁工などの採用)。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

|

施設・設備・植栽 |

|

|

|

|

|

|

|

|

林縁保護植栽 |

A案に同じ(ただしG4北側は造成中止により除く)。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

遮蔽植栽 |

〃 |

○ |

○ |

|

|

|

|

路面排水の処理 |

A案に同じ(R1北側付近1箇所は道路建設中止により除く)。 |

|

|

○ |

|

|

|

透水施設の設置 |

A案に同じ(ただしG4北側は造成中止により除く)。 |

|

|

○ |

○ |

|

|

管理・運営 |

|

|

|

|

|

|

|

|

森林管理の実施 |

A案に同じ(ただしG4北側の保全エリアにおける管理の実施を含む)。 |

○ |

○ |

|

○ |

|

湿地や池の泥上げ |

A案に同じ。 |

|

|

○ |

|

|

|

工事 |

|

|

|

|

|

|

|

|

工事ヤードの配慮 |

A案に同じ(ただしG4北側は造成中止により除く)。 |

|

|

○ |

○ |

|

マルチングの使用 |

〃 |

|

|

○ |

○ |

|

|

濁水流出防止用沈 |

〃 |

|

|

○ |

|

|

|

土砂流出防止用柵 |

〃 |

|

|

|

○ |

|

図II-2-3 フクロウに関する主な回避または低減措置例(環境保全措置B案)

図II-2-4 ヤマガラに関する主な回避または低減措置例(環境保全措置B案)

図II-2-5 シュレーゲルアオガエルに関する主な回避または低減措置例(環境保全措置B案)

図II-2-6 カタクリに関する主な回避または低減措置例(環境保全措置B案)

[2]環境保全措置の妥当性の検証

回避または低減措置4案の比較検討により、回避または低減措置の効果、不確実性の程度、措置の実施に伴い生じるおそれのある環境影響(新たに生ずる影響)、措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響(残る影響)を確認し妥当性を検証した(表II-2-6、表II-2-7参照)。

その結果、以下に示す理由から、回避または低減措置として環境保全措置B案を採用することとした。

・フクロウの推定行動圏における好適な生息場所の改変と断片化が比較的少ない。

・ヤマガラの推定行動圏の消失が回避され、好適な生息場所の改変と分断が比較的少 ない。

・シュレーゲルアオガエルの繁殖場所の消失が回避され、非繁殖期生息場所の改変・ 消失と繁殖場所と非繁殖期生息場所の分断が比較的少ない。繁殖場所の水量と水質 は現状のまま維持される。

・カタクリの生育地の消失と水分条件などの生育環境の悪化が回避される。

ただし、環境保全措置B案を講じても、造成地G3・G4における○haの森林改変により、「フクロウに代表される里山のモザイク的環境?森林の広がりと立体的構造」、「ヤマガラに代表される階層構造の発達した広葉樹林とその広がり・つながり」、「シュレーゲルアオガエルに代表される谷戸における水環境や水域~森林域のつながり」などの対象についてなお影響が残ることが予想されるため、代償措置を検討することとした。

表II-2-6 環境保全措置A案の効果・不確実性・新たに生ずる影響・残る影響(例)

(回避または低減措置)

|

回避または低減措置の項目 |

回避または低減措置の効果\不確実性\新たに生ずる影響・残る影響 |

フクロウ |

ヤマガラ |

シュレーゲルアオガエル |

カタクリ |

|

|

立地・配置 |

|

|

|

|

|

|

|

|

道路ルートの変更 |

フクロウの推定行動圏における好適な生息場所□m、ヤマガラの好適な生息場所○m・推定行動圏1箇所、シュレーゲルアオガエルの繁殖場所・非繁殖期生息場所の消失および繁殖場所と非繁殖期生息場所の△mの分断と、シュレーゲルアオガエルの繁殖場所2箇所、カタクリの生育地1箇所の消失を抑える。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

規模・構造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

地形改変の少ない造成地の形状・道路構造の採用 |

フクロウの推定行動圏における好適な生息場所▲ha、ヤマガラの好適な生息場所△ha、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期生息場所■ha・繁殖場所○ha、カタクリの生育地1箇所の消失を抑え、シュレーゲルアオガエルの繁殖場所と非繁殖期生息場所の分断を避ける。ただし、◎haの森林消失がなお存在し、目標とするフクロウの好適な生息場所○○%以上の確保、ヤマガラの好適な生息場所の現状維持、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期の好適な生息場所○○%以上の確保が実現できないため、これらの注目種に代表される生態系への影響が残る可能性がある。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

施設・設備・植栽 |

|

|

|

|

|

|

|

|

林縁保護植栽 |

造成地G3・G4の改変地に接するフクロウの好適な生息場所、ヤマガラの好適な生息場所、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期生息場所、カタクリの生育地の樹林環境の変化を低減する。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

|

遮蔽植栽 |

フクロウの好適な生息場所、ヤマガラの好適な生息場所における夜間照明光や騒音を低減する。 |

○ |

○ |

|

|

|

|

路面排水の処理 |

シュレーゲルアオガエルの繁殖場所の水質汚濁を低減する。 |

|

|

○ |

|

|

|

透水施設の設置 |

シュレーゲルアオガエルの繁殖場所の水源を涵養し、カタクリの生育地2箇所における水分条件を維持する。ただし、水環境を維持する効果については実績が少なく不確実性を伴う。 |

|

|

○ |

○ |

|

管理・運営 |

|

|

|

|

|

|

|

|

森林管理の実施 |

供用後に森林の立体的構造、広葉樹林の階層構造、落葉広葉樹二次林の明るい林床を維持する。 |

○ |

○ |

|

○ |

|

|

湿地や池の泥上げ |

供用後にシュレーゲルアオガエルの繁殖場所である湿地と池を維持する。ただし、泥上げによる繁殖場所維持の効果については研究事例が少なく不確実性を伴う。 |

|

|

○ |

|

|

工事 |

|

|

|

|

|

|

|

|

工事ヤードの配慮 |

シュレーゲルアオガエルの非繁殖期生息場所○ha、カタクリの生育地1箇所の消失とシュレーゲルアオガエルの非繁殖期生息場所~繁殖場所の分断を避ける。 |

|

|

○ |

○ |

|

|

マルチングの使用 |

工事中の濁水・土砂の発生を低減し、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期生息場所・繁殖場所、カタクリの生育地の環境悪化を抑える。 |

|

|

○ |

○ |

|

|

濁水流出防止用沈砂池の設置 |

工事中の濁水の発生を低減し、シュレーゲルアオガエルの繁殖場所の水質悪化を抑える。 |

|

|

○ |

|

|

|

土砂流出防止用柵の設置 |

工事中の土砂の発生を低減し、カタクリの生育地の環境悪化を抑える。 |

|

|

|

○ |

表II-2-7 環境保全措置B案の効果\不確実性・新たに生ずる影響・残る影響(例)

(回避または低減措置)

|

回避または低減措置の項目 |

回避または低減措置の効果\不確実性\新たに生ずる影響・残る影響 |

フクロウ |

ヤマガラ |

シュレーゲルアオガエル |

カタクリ |

|

|

立地・配置 |

|

|

|

|

|

|

|

|

道路ルートの変更 |

A案に同じ。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

規模・構造 |

|

|

|

|

|

|

|

|

造成地と道路の一部中止 |

フクロウの推定行動圏における好適な生息場所○ha、ヤマガラの好適な生息場所◇ha・推定行動圏1箇所、、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期生息場所●ha・繁殖場所▲haの消失を抑え、ヤマガラの推定行動圏1箇所、シュレーゲルアオガエルの非繁殖断を抑える。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

|

地形改変の少ない造成地の形状の採用 |

A案の改変地と比較して、フクロウの推定行動圏における好適な生息場所で●ha、ヤマガラの好適な生息場所で□ha、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期生息場所で△ha・繁殖場所■haの改変面積減少となる。ただし、A案の場合よりは少ないもののなお○haの森林消失が存在し、目標とするフクロウの好適な生息場所○○%以上の確保、ヤマガラの好適な生息場所の現状維持、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期の好適な生息場所○○%以上の確保が実現できないため、これらの注目種に代表される生態系への影響が残る可能性がある。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

施設・設備・植栽 |

|

|

|

|

|

|

|

|

林縁保護植栽 |

A案に同じ。 |

○ |

○ |

○ |

○ |

|

|

遮蔽植栽 |

〃 |

○ |

○ |

|

|

|

|

路面排水の処理 |

〃 |

|

|

○ |

|

|

|

透水施設の設置 |

〃 |

|

|

○ |

○ |

|

管理・運営 |

|

|

|

|

|

|

|

|

森林管理の実施 |

〃 |

○ |

○ |

|

○ |

|

|

湿地や池の泥上げ |

〃 |

|

|

○ |

|

|

工事 |

|

|

|

|

|

|

|

|

工事ヤードの配慮 |

〃 |

|

|

○ |

○ |

|

|

マルチングの使用 |

〃 |

|

|

○ |

○ |

|

|

濁水流出防止用沈砂池の設置 |

〃 |

|

|

○ |

|

|

|

土砂流出防止用柵の設置 |

〃 |

|

|

|

○ |

2)代償措置

[1]環境保全措置の内容

回避または低減措置である環境保全措置B案を講じても、十分な回避または低減のできなかった造成地G3・G4の森林改変に伴う影響に対して代償措置をおこなう。本ケーススタディでは、代償措置として環境保全措置B-1案(表II-2-8)と環境保全措置B-2案(表II-2-9)を例示する。

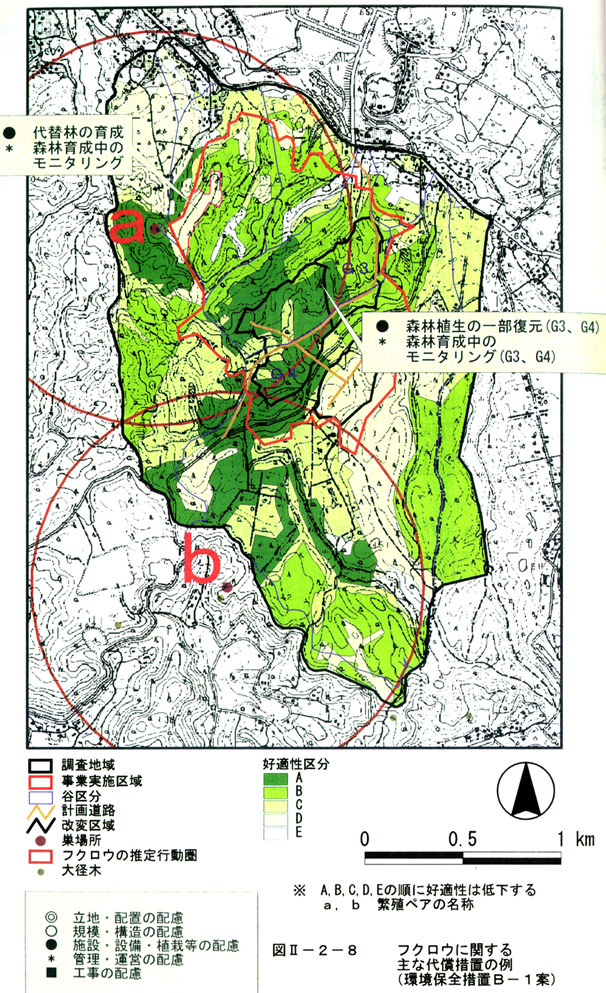

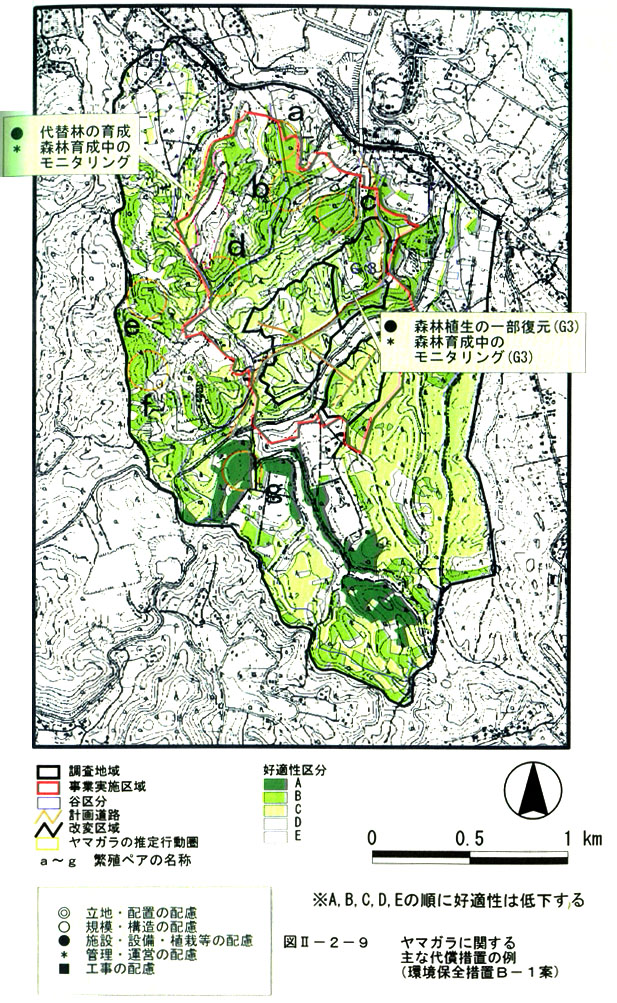

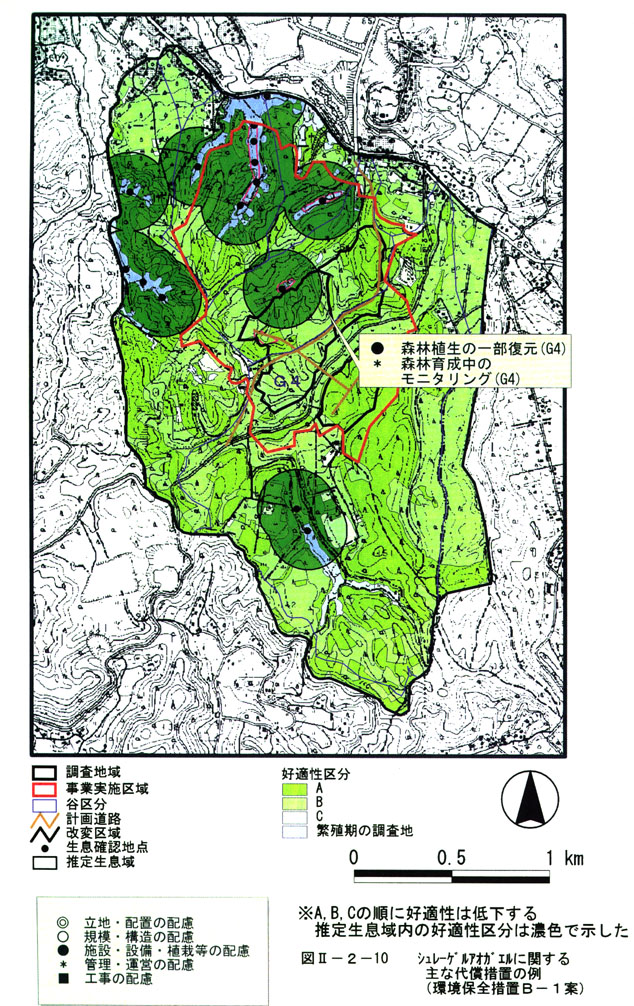

また、代償措置をおこなう位置については、環境保全措置B-1案の場合を図II-2-8~図II-2-10 に例示する。

図II-2-7 代償措置の立案手順の例

表II-2-8 代償措置案(環境保全措置B-1案)の内容(例)

|

代償措置の項目 |

代償措置の内容 |

フクロウ |

ヤマガラ |

シュレーゲルアオガエル |

|

|

施設・設備・植栽 |

|

|

|

|

|

|

|

森林植生の一部復元(既存表土と既存樹木の移植による) |

造成地G3・G4により改変される森林植生について一部復元をおこない、フクロウおよびヤマガラの好適な生息場所、?-U°1TU±μ¶T´Uの非繁殖期の生息場所・繁殖場所の改変・消失と、移動経路の改変・分断を抑える。復元方法は既存表土と既存樹木の移植を基本とし、復元期間は定着して樹冠の形成が進むことによりある程度の森林復元が見込める供用後□年目を目安とする。 |

○ |

○ |

○ |

|

|

代替林の育成(既存表土と既存樹木の移植による) |

造成地G3・G4により消失が避けられない樹林に対し、フクロウの営巣位置またはヤマガラの推定行動圏に近い農地とススキ群落において、クヌギ-コナラの代替林を育成することにより、樹林消失による影響緩和を補完する。森林植生の一部復元と同じく、既存表土と既存樹木の移植を基本とする。 |

○ |

○ |

|

|

管理・運営 |

|

|

|

|

|

|

|

森林育成中のモニタリング |

復元・代替する森林の育成中に、外来植物の侵入・繁茂などによる環境悪化が起こらないようモニタリングをおこなう。 |

○ |

○ |

○ |

表II-2-9 代償措置案(環境保全措置B-2案)の内容(例)

|

代償措置の項目 |

代償措置の内容 |

フクロウ |

ヤマガラ |

シュレーゲルアオガエル |

|

|

施設・設備・植栽 |

|

|

|

|

|

|

|

森林植生の一部復元(搬入客土・樹木による) |

造成地G3・G4により改変される森林植生について一部復元をおこない、フクロウおよびヤマガラの好適な生息場所、?-U°1TU±μ¶T´Uの非繁殖期の生息場所・繁殖場所の改変・消失、移動経路の分断を抑える。復元方法は搬入客土の敷設と搬入樹木の高密度植栽による早期樹林化を基本とし、復元期間は定着して樹冠の形成が進むことによりある程度の森林復元が見込める供用後▲年目を目安とする。 |

○ |

○ |

○ |

|

|

代替林の育成(搬入客土・樹木による) |

造成地G3・G4により消失が避けられない樹林に対し、フクロウの営巣位置またはヤマガラの推定行動圏に近い農地とススキ群落において、クヌギ-コナラの代替林を育成することにより、樹林の消失による影響緩和を図る。森林植生の一部復元と同じく、搬入客土の敷設と搬入樹木の高密度植栽による早期樹林化を基本とする。 |

○ |

○ |

|

|

管理・運営 |

|

|

|

|

|

|

|

森林育成中のモニタリング |

B-1案に同じ。 |

○ |

○ |

○ |

図II-2-8 フクロウに関する主な代償措置例(環境保全措置B-1案)

図II-2-9 ヤマガラに関する主な代償措置例(環境保全措置B-1案)

図II-2-10 シュレーゲルアオガエルに関する主な代償措置例(環境保全措置B-1案)

[2]環境保全措置の妥当性の検証

代償措置2案について、代償措置の効果、不確実性の程度、措置の実施に伴い生じるおそれのある環境影響(新たに生ずる影響)、措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響(残る影響)を確認し妥当性を検証した(表II-2-10、表II-2-11 参照)。

その結果、復元時期は遅くなるものの、在来の個体群に対する遺伝的撹乱の恐れのない環境保全措置B-1案を採用することとした。

表II-2-10 環境保全措置B-1案の効果\不確実性\新たに生ずる影響\残る影響(例)(代償措置)

|

代償措置の項目 |

代償措置の効果\不確実性・新たに生ずる影響・残る影響 |

フクロウ |

ヤマガラ |

シュレーゲルアオガエル |

|

|

施設・設備・植栽 |

|

|

|

|

|

|

|

森林植生の一部復元(既存表土と既存樹木の移植による) |

B案でなお存在する森林消失について、復元により□haを代償し、フクロウの好適な生息場所△ha、ヤマガラの好適な生息場所○haの消失を抑え、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期の生息場所■haの消失および繁殖場所と非繁殖場所の分断を回避する。ただし、森林植生の復元技術に関しては、実績が乏しく不確実性を伴う(影響が残る可能性がある)。 |

○ |

○ |

○ |

|

|

代替林の育成(既存表土と既存樹木の移植による) |

上記の森林植生の一部復元によってもなお存在する森林消失について、代替林の育成により●haを代償し、フクロウの好適な生息場所▲haの消失を抑え、ヤマガラの好適な生息場所◇haの消失を避ける。ただし、代替林育成技術に関しては、実績が乏しく不確実性を伴う(影響が残る可能性がある)。 |

○ |

○ |

|

|

管理・運営 |

|

|

|

|

|

|

|

森林育成中のモニタリング |

森林植生の復元と代替林の育成の不確実性部分を低減する。 |

○ |

○ |

○ |

表II-2-11 環境保全措置B-2案の効果\不確実性\新たに生ずる影響\残る影響(例)(代償措置)

|

代償措置の項目 |

代償措置の効果\不確実性・新たに生ずる影響・残る影響 |

フクロウ |

ヤマガラ |

シュレーゲルアオガエル |

|

|

施設・設備・植栽 |

|

|

|

|

|

|

|

森林植生の一部復元(搬入客土・樹木による) |

B-1案と同じ効果もしくはB-1案よりも早期の復元が期待される。ただし、搬入客土と搬入樹木による在来の個体群に対する遺伝的攪乱が生態系に影響を与えるおそれがある。また、B-1案と同じく森林植生の復元技術に関しては実績が乏しく不確実性を伴う(影響が残る可能性がある)。 |

○ |

○ |

○ |

|

|

代替林の育成(搬入客土・樹木による) |

B-1案と同じ効果もしくはB-1案よりも早期の代替が期待される。ただし、搬入客土と搬入樹木による在来の個体群に対する遺伝的攪乱が生態系に影響を与えるおそれがある。また、B-1案と同じく森林植生の代替林育成技術に関しては、実績が乏しく不確実性を伴う(影響が残る可能性がある)。 |

○ |

○ |

|

|

管理・運営 |

|

|

|

|

|

|

|

森林育成中のモニタリング |

B-1案に同じ。 |

○ |

○ |

○ |

(3)環境保全措置の実施案

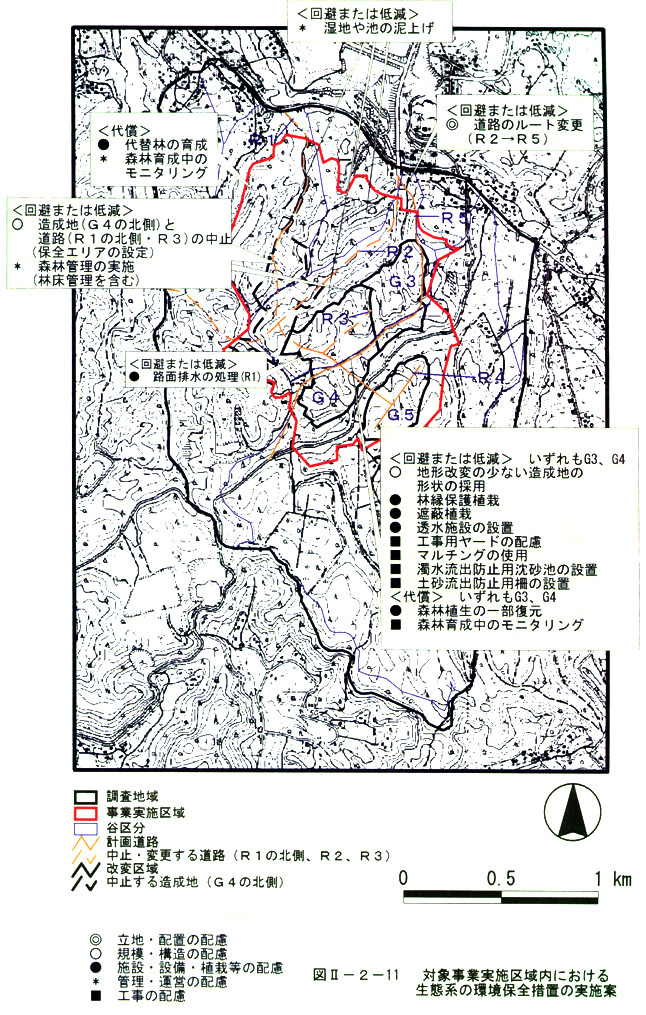

環境保全措置として「環境保全措置B案・B-1案」を採用した(表II-2-12、図II-2-11 参照)。

表II-2-12 環境保全措置の実施案(環境保全措置B案・B-1案)

|

措置の分類 |

回避または低減措置 |

代償措置 |

|

内容 |

立地・配置 ・道路ルートの変更(R2→R5) 規模・構造 ・造成地(G4の北側)と道路(R1の北側 ・R3)の中止 ・地形改変の少ない造成地の形状の採用 施設・設備・植栽など ・林縁保護植栽 ・遮蔽植栽 ・路面排水の処理 ・透水施設の設置 管理・運営 ・森林管理の実施 ・湿地や池の泥上げ 工事 ・工事ヤードの配慮 ・マルチングの使用 ・濁水流出防止用沈砂池の設置 ・土砂流出防止柵の設置 |

施設・設備・植栽などの配慮 ・森林植生の一部復元(既存 表土と既存樹木の移植によ る) ・代替林の育成(既存表土と 既存樹木の移植による) ・森林育成中のモニタリング |

|

実施主体 |

事業者 |

事業者 |

|

実施期間 |

○年~□年 |

○年~□年 |

|

効果と不確実性の程度 |

フクロウの推定行動圏における好適な生息場所の改変と断片化が低減される。ヤマガラの推定行動圏の消失が回避され、好適な生息場所の改変と断片化が低減される。シュレーゲルアオガエルの繁殖場所の消失が回避され、非繁殖期生息場所の改変・消失と繁殖場所と非繁殖期生息場所の分断が低減される。繁殖場所の水量・水質は現状のまま維持される。カタクリの生育地の消失が回避され、水分条件などの生育環境は現状のまま維持される。ただし、透水施設による谷戸の水環境の維持効果と湿地・池の泥上げによる?-U°1TU±μ¶T´Ùの繁殖場所の維持効果については、実績や研究事例が少ないため不確実性を伴う。 |

回避または低減措置を講じてもなお残るフクロウおよびヤマガラの好適な生息場所の改変・断片化、シュレーゲルアオガエルの非繁殖期生息場所の改変・消失、繁殖場所と非繁殖期生息場所の分断を避ける。 ただし、フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエルなどの生息場所としての森林復元代替林育成に関する技術は実績に乏しく、効果について不確実性を伴う。 |

|

措置の実施に伴い生じるおそれのある環境影響(新たに生ずる影響) |

新たに生じる影響は少ないと考えられる。 |

新たに生じる影響は少ないと考えられる。 |

|

措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響(残る影響) |

回避または低減措置を講じても、造成地G3・G4の改変により森林がなお○ha消失し、フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエルに代表される生態系を対象とした環境保全措置の目標に及ばず影響が残る可能性があるため、代償措置を講じる。 |

影響については緩和されるが、上記のような森林復元や代替林育成に係る効果の不確実性が残されている。 |

図II-2-11 対象事業実施区域内における生態系の環境保全措置の実施案

本事業の当初計画(事業計画1・2・3)の実施は、大規模な森林の減少・断片化や水田・湿地の減少、水田・湿地と森林の分断、水田・湿地の水質汚濁、谷戸の地下水位の変化などを招き、里山とこれを構成する広葉樹林、谷戸などの単位でとらえた生態系に影響を及ぼすことが予測された。特に事業計画1・2は、事業実施区域北部の良好な谷戸環境とこれに依存する生物群集に与える影響、フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリなどの注目種・群集に代表される生態系に与える影響などが大きいと予測された。そこで、事業計画1・2・3の中でも、影響が比較的小さいと推測される事業計画3を採用した。

さらに、事業計画3の回避または低減措置を4案(うち環境保全措置A案と環境保全措置B案を例示)検討し、妥当性の検証の結果、環境保全措置B案を選定した。ただし、B案を実施してもなお影響が残ると予測されるため、さらに、代償措置として2案(環境保全措置B-1案と環境保全措置B-2案)を検討し、妥当性の検証の結果、環境保全措置B-1案を選定した。

環境保全措置の内容とその期待される効果の概要は以下のとおりである。

回避または低減措置としては、事業規模の縮小(一部の造成・道路建設の中止と保全エリアの設定)により、事業実施区域北部の谷戸地形とクヌギ-コナラ群集、水田、ため池などが維持される。道路のルート変更により、これらの環境要素の分断が低減される。さらに、改変区域においても地形改変の少ない造成地の形状の採用により、事業実施区域中央部における環境影響が低減されると考えられる。これらの立地・配置と規模・構造に関する措置に加え、森林管理や工事中の配慮などを実施する。造成による森林の改変によりなお残る影響については、森林植生の一部復元、代替林の育成などの代償措置を講じる。これらの環境保全措置の実施により、「里山のモザイク的環境、森林の広がりと立体的構造」「階層構造の発達した広葉樹林の広がり・つながり」「谷戸における水環境や水域~森林域のつながり」「明るい林床の落葉広葉樹二次林、湿潤な水分条件」などが保全されると予想される。

ただし、当該生態系の予測と環境保全措置の効果に関しては、以下のような点で実績や研究事例が少ないことにより不確実性を伴うため、事後調査により確認する必要がある。

・透水施設による谷戸の水環境の維持効果と湿地・池の泥上げによるシュレーゲルアオガエルの 繁殖場所の維持効果

・森林復元や代替林育成によるフクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエルなどの生息場所の 保全効果

また、供用後に捕食者(カラスなど)の増加による影響が出てくる可能性があるため、入居者などにより適宜ゴミ管理などの対策を講じる必要がある。

以上により、環境保全措置B案・B-1案を基本とした実施案を採用することにより、当該の多様な里山生態系への影響を実行可能な範囲内で回避または低減が図られるものと評価した。

(1)事後調査実施案

環境影響評価の結果に基づき必要とされた環境保全措置については、現時点では効果の不確実性が大きいと予測された。このため、事業実施後の環境調査の実施により、環境保全措置の効果などの検証をおこない、不確実部分の解明を図ると同時に、効果が不十分な場合には適切な追加的措置をおこなうことにより、効果的に環境を保全することとした。

事後調査の実施案のうち注目種の一部(フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリ)に関する例を表II-2-13から表II-2-16 に示す。

フクロウについては、環境保全措置が環境利用や繁殖状況への影響を緩和させる効果などについて不確実性が伴う。このため、環境利用や繁殖状況などに関する事後調査を実施する。

ヤマガラについても同様に、環境保全措置が環境利用や繁殖状況への影響を緩和させる効果などについて不確実性が伴う。このため、環境利用や繁殖状況などに関する事後調査を実施する。ただし、繁殖状況は個体・ペアの分布状況など、生息状況の変化により推定する。

シュレーゲルアオガエルについては、非繁殖期の生息場所の○○%以上を確保し、繁殖場所を維持、移動阻害を回避しているものの、それらの環境保全措置が当該地域の個体群の生息を維持するために十分なものであるかどうかについて不確実性が伴う。透水施設の設置などによる水環境の維持についても効果に不確実性が伴う。また、繁殖場所の陸化防止のためにおこなう、湿地や池の泥上げなどの環境の維持管理については、常に効果を確かめながらおこなう必要がある。これらの理由から、個体群の生息状況や水環境、湿地や池の泥上げによる環境の維持などに関する事後調査を実施する。

カタクリについては、透水施設を設置することなどによる水環境の維持について効果に不確実性が伴う。また、生育環境を維持するための林床管理などについては、常に効果を確かめながらおこなう必要がある。これらの理由から、水環境や林床管理などに関する事後調査を実施する。なお、水環境に関しては環境要素の調査だけでなく、カタクリの生育状況を指標として把握することとした。

以上の調査は事業者がおこない、調査の実施機関を供用後に変更する場合は、引き継ぎを十分おこなうこととする。

また、事後調査の結果については、報告書に取りまとめ公表する。公表は、関係機関における縦覧、ホームページなどによりおこなう。調査結果とこれに関する意見などを踏まえ、環境保全措置の見直しが必要であると判断された場合は、環境保全措置の修正を適宜検討する。

表II-2-13 フクロウに関する事後調査の実施案(例)

|

調査項目及 び調査内容 |

<繁殖に関する調査> ・繁殖の成否 ・巣立ち率 <環境利用に関する調査> ・痕跡の確認 ・森林構造、林床植生 : : |

|

調査方法 |

<繁殖に関する調査> ・繁殖状況の確認:巣立ちの確認 <環境利用に関する調査> ・現地踏査:個体確認およびペリットの確認 : : |

|

調査範囲、 地点 |

<繁殖に関する調査> ・営巣地付近 <環境利用に関する調査> ・狩り場、ねぐらとして好適とされた場所 : : |

|

調査実施時 期と期間 |

<繁殖に関する調査> ・繁殖期に実施(3月~6月) ・調査期間は工事中および供用後。供用後は少なくとも繁殖の継続が十分確認できるまでとする。 <環境利用に関する調査> ・周年または季節ごとに実施。 ・調査期間は工事中および供用後。供用後は少なくとも繁殖の継続が十分確認できるまでとする。 : : |

|

措置の効果 が不十分な 場合の対処 方法 |

・保全措置の効果が不十分な場合は原因を調査により明らかにし、追加的な環境保全措置を計画・実施する。 |

表II-2-14 ヤマガラに関する事後調査の実施案(例)

|

調査項目及 び調査内容 |

<繁殖に関する調査> ・個体、ペアの分布など <環境利用に関する調査> ・利用樹種、利用部位など : : |

|

調査方法 |

<繁殖に関する調査> ・テリトリーマッピング法 ほか <環境利用に関する調査> ・タイムマッピング法 : : |

|

調査範囲、 地点 |

<繁殖に関する調査> ・事業実施区域と周辺 <環境利用に関する調査> ・事業実施区域と周辺 : : |

|

調査実施時 期と期間 |

<繁殖に関する調査> ・繁殖期に実施(4月~5月) ・調査期間は工事中および供用後。供用後は少なくとも繁殖の継続が十分確認できるまでとする。 <環境利用に関する調査> ・周年または季節ごとに実施。 ・調査期間は工事中および供用後。供用後は少なくとも繁殖の継続が十分確認できるまでとする。 : : |

|

措置の効果 が不十分な 場合の対処 方法 |

・保全措置の効果が不十分な場合は原因を調査により明らかにし、追加的な環境保全措置を計画・実施する。 |

表II-2-15 シュレーゲルアオガエルに関する事後調査の実施案(例)

|

調査項目及 び調査内容 |

<個体群に関する調査> ・個体群の分布、密度 <湿地や池の泥上げによる環境の維持に関する調査> ・繁殖場所の環境 ・繁殖状況(分布、密度) ・幼生(μAI?T¬,?)の生息状況(分布、密度、成長) : : |

|

調査方法 |

<個体群に関する調査> ・シュレーゲルアオガエル個体群の繁殖分布、密度分布:鳴き声を手がかりとした定点観察による <湿地や池の泥上げによる環境の維持に関する調査> ・繁殖場所の環境:水位や岸辺の状況を把握 ・繁殖状況:繁殖状況の確認 ・産卵状況:湿地、池の周囲を歩きながら泥の中に産出された卵塊をマッピング ・幼生調査:産卵が見られた場所に近接した水域で手網により幼生を捕獲し、密度、大きさを把握 : : |

|

調査範囲、 地点 |

<個体群に関する調査> ・繁殖が確認された地点に広く調査地点を設置 <湿地や池の泥上げによる環境の維持に関する調査> ・泥上げをおこなった場所の周辺に調査地点を設置 : : |

|

調査実施時 期と期間 |

<個体群に関する調査> ・シュレーゲルアオガエル個体群の繁殖分布、密度分布:繁殖期 ・好適な生息場所の確保に伴う効果が確認できる期間とする。 <湿地や池の泥上げによる環境の維持に関する調査> ・繁殖場所の環境:繁殖期から幼生が変態するまでの時期 ・繁殖状況:繁殖期 ・産卵状況:繁殖期 ・幼生調査:繁殖開始の1ヶ月後 ・調査期間は個体群の回転率を考慮し○年を目安とする。 : : |

|

環境保全措 置の効果が 不十分な場 合の対処方 法 |

・保全措置の効果が不十分な場合は原因を調査により明らかにし、追加的な環境保全措置を計画・実施する。 |

表II-2-16 カタクリに関する事後調査の実施案(例)

|

調査項目及 び調査内容 |

<水環境に関する調査> ・カタクリ個体群の生育状況(密度、開花個体・結実個体の割合) ・水環境(土壌の水分条件、近傍の地点での湧水量、流量) <林床管理に関する調査> ・カタクリ個体群の生育状況(密度、開花個体・結実個体の割合) ・生育環境の状況(森林群落の構造、林床植生の状況) : : |

|

調査方法 |

<水環境に関する調査> ・カタクリ個体群の生育状況:調査定点における生育、繁殖状況の確認 ・水環境:調査定点における土壌水分、自動観測装置による流量などの測定<林床管理に関する調査> ・カタクリ個体群の生育状況:調査定点における生育、繁殖状況の確認(上記項目と連携しておこなう) ・生育環境の状況:調査定点における毎木調査、植生調査 : : |

|

調査範囲、 地点 |

<水環境に関する調査> ・事業により水環境に影響が及ぶ可能性があると考えられる範囲に調査定点を設置 <林床管理に関する調査> ・森林植生復元地の周辺に調査定点を設置 : : |

|

調査実施時 期と期間 |

<水環境に関する調査> ・カタクリ個体群の生育状況:カタクリの開花期に実施 ・水環境:土壌水分は○回/季、流量などは連続観測 ・透水施設の設置による効果が確認できる期間とする。 <林床管理に関する調査> ・カタクリ個体群の生育状況:カタクリの開花期に実施 ・生育環境の状況:カタクリの生育期間に実施 ・調査期間はある程度の森林復元が見こめる供用後○年を目安とする。 : : |

|

環境保全措 置の効果が 不十分な場 合の対処方 法 |

・環境保全措置の効果が不十分な場合は原因を調査により明らかにし、追加的な環境保全措置を計画・実施する。 |

(2)事後調査報告

「(1)事後調査実施案」に基づきおこなった調査結果の報告例を表II-2-17から表II-2-20 に示す。

表II-2-17 フクロウに関する事後調査報告(供用後○年目)例

|

調査項目 |

<繁殖に関する調査> ・繁殖の確認 <環境利用に関する調査> ・踏査による個体の確認、生息痕跡の確認。 : : |

|

環境保全措置の効果の確認結果 |

<繁殖に関する調査> ・今年もフクロウの繁殖が確認された。今年は巣立ち雛が2羽であり、巣立ちまで順調に発育したのが確認された。事業実施区域内での繁殖は毎年おこなわれている。 ・今年は営巣場所が約100m移動した。これは以前の営巣場所で何らかの繁殖妨害があったことによると考えられる。 <環境利用に関する調査> ・ペリット、個体確認により保全エリアで狩りがおこなわれていることが確認された。これらにより、下刈りなど森林管理の効果が出ていることが確認された。 ・保全エリアは事業実施前と同様に休息場所として利用されていることが確認された。ただし、冬期の休息場所が事業実施区域から事業実施区域外に移動していた。これは保全エリアに落葉広葉樹が多く、冬期の休息場所としての機能が十分でないためと考えられる。 : : |

|

追加的措置 |

<営巣場所の保全> ・移動した営巣場所の近くは人の出入りが多いため、新たに立ち入り制限区域を設けた。 <保全エリアの管理計画の変更> ・環境利用に関する調査の結果を受けて、保全エリアの森林の管理計画に常緑広葉樹の育成を加えた。 : : |

|

今後の事後調 査計画 |

<繁殖に関する調査> ・今年繁殖場所が移動したことから、繁殖場所が安定していないと考えられ、さらに○年は事後調査を継続する。 <環境利用に関する調査> ・管理計画の変更による効果を確認するためには、定期的な追跡調査が必要である。 : |

表II-2-18 ヤマガラに関する事後調査報告(供用後○年目)例

|

調査項目 |

<生息状況に関する調査> ・個体、ペアの分布 <環境利用に関する調査> ・利用樹種、利用部位 : : |

|

環境保全措置 の効果の確認 結果 |

<生息状況に関する調査> ・繁殖ペアは事業実施前より1ペア減り3ペア確認された。ただし、昨年までは4ペア確認されており、今年の結果だけでは減少したとは言えない。 環境利用に関する調査> ・繁殖期の利用樹種、利用部位などについては特に変化は見られなかった。ただし、冬期には行動圏が大きく変化し、冬期に保全エリアを利用する個体は2ペアのみとなった。これは冬期にヤマガラの隠れ場となる常緑広葉樹が不足しているためと考えられる。 : : |

|

追加的措置 |

<保全エリアの管理計画の変更> ・環境利用に関する調査の結果を受けて、保全エリアの森林の管理計画に常緑広葉樹の育成を加えた。 : : |

|

今後の事後調 査計画 |

<生息状況に関する調査> ・保全エリアで繁殖するペアの行動圏が変化していることから、今後○年は事後調査を継続する。 <環境利用に関する調査> ・管理計画の変更による効果を確認するためには、定期的な追跡調査が必要である。 : : |

表II-2-19 シュレーゲルアオガエルに関する事後調査報告(供用後○年目)例

|

調査項目 |

<個体群に関する調査> ・個体群の分布、密度 <湿地や池の泥上げによる環境の維持に関する調査> ・繁殖場所の環境 ・繁殖状況 ・幼生(μAI?T¬,?)の生息状況 : : |

|

環境保全措置の効果の確認結果 |

<個体群に関する調査> : <湿地や池の泥上げによる環境の維持に関する調査> 繁殖場所の環境: ・泥上げの結果、○地区において水位の変化は認められなかった。岸辺の状況を見ると、特に地区の北側で水際の泥が少なくなり、植物の根が露出している箇所があった。 ・○地区においては、水位や岸辺の状況(泥質、植生など)に変化は認められなかった。 繁殖状況: ・○地区では、繁殖期に確認された鳴き声密度、卵塊密度とも減少した。特に、地区の北側では繁殖参加個体が半減した。繁殖場所の水環境は良好に維持されたものの、本種の産卵に適した軟泥の畦が減少したためと考えられる。 ・○地区では鳴き声、卵塊とも、分布状況や密度に大きな変化は認められなかった。 : : |

|

追加的措置 |

<個体群に関するもの> : <湿地や池の泥上げによる環境の維持> ・生育環境を維持するための泥上げを継続しておこなうが、岸辺(畦)の泥が失われないよう留意する。本種の産卵に適した軟泥の岸辺と、幼生の成長に適した適当な水深の場所が連続的に配置するよう留意する。また今後も、事後調査結果により随時、管理方法の再検討をおこなう。 : : |

|

今後の事後調査計画 |

<個体群に関する調査> : <湿地や池の泥上げによる環境の維持に関する調査> ・追加措置の効果が見られ、シュレーゲルアオガエルの繁殖場所の環境および繁殖参加個体数が回復するまでの期間、年○回程度の調査をおこなう。環境および個体数の回復が確認された後は○年に1回程度の調査をおこない、管理の効果を確認する。 : : |

表II-2-20 カタクリに関する事後調査報告(供用後○年目)例

|

調査項目 |

<水環境に関する調査> : <林床管理に関する調査> ・カタクリ個体群の生育状況 ・生育環境の状況 : |

|

環境保全措 置の効果の 確認結果 |

<水環境に関する調査> : <林床管理に関する調査> カタクリ個体群の生育状況: ・調査定点○においては個体群の密度、および開花個体、結実個体の割合は大きく変化しなかった。個体群の分布範囲は拡大傾向にある。 ・調査定点○、○においては個体群の密度に変化は見られないが、開花個体および結実個体の割合が○%減少した。これは次項で述べる生育環境の変化による影響であると考えられた。 生育環境の状況: ・調査定点○では林分高の増加、階層構造の発達が認められたものの、落葉樹を主とする群落の基本的構造は変化していない。林床植生では落葉低木の割合が若干増加した。 ・調査定点○、○においてはアズマネザサの被度が○%に増加し、林床では落葉多年生草本や落葉低木の被度が減少傾向にある。このような生育環境の変化がカタクリの生育状況に影響を及ぼしていると考えられた。 エンゴサク類なども減少しており、生育環境の変化による影響はカタクリと同様の立地に生育する春植物にも及んでいると考えられた。 : : |

|

追加的措置 |

<水環境に関するもの> : <林床管理> ・アズマネザサの被度増加により生育環境の悪化した調査定点○、○における林床管理の時期、頻度の見直しをおこなう。 ・生育環境を維持するための管理は継続する。今後も事後調査結果により随時、管理方法の再検討をおこなう。 : |

|

今後の事後 調査計画 |

<水環境に関する調査> : <林床管理に関する調査> ・追加措置の効果が見られ、カタクリの生育状況および生育環境が回復するまでの期間、年○回程度の調査をおこなう。生育状況および生育環境の回復が確認された後は○年に1回程度の調査をおこない、管理の効果を確認する。 : : |