生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会報告書

生物の多様性分野の環境影響評価技術(III) 生態系アセスメントの進め方について(平成13年9月)

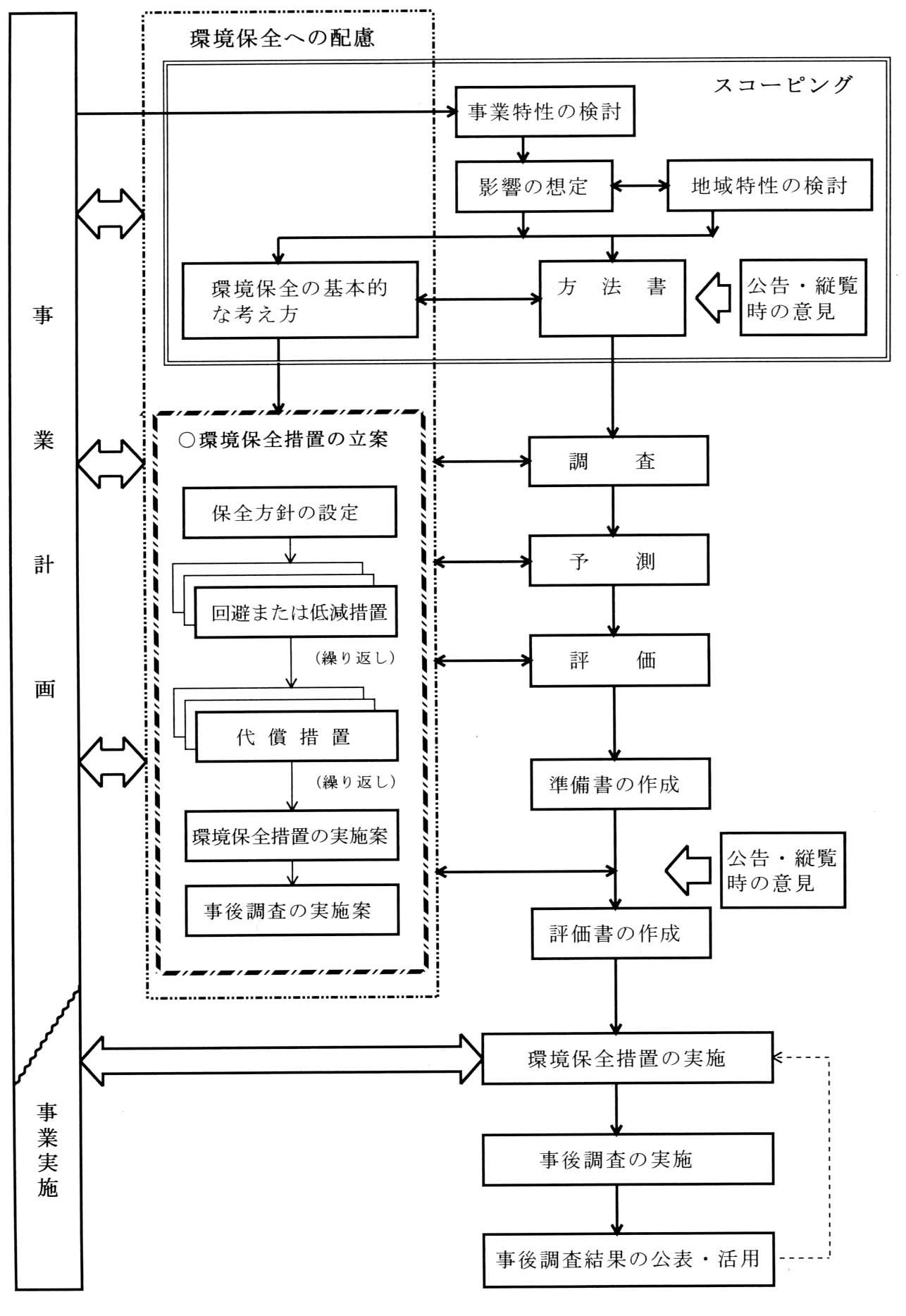

1 環境保全措置の立案と調査・予測・評価などの関係(全体の流れ)

-早期段階における環境保全への配慮

事業の実施に際しては、事業を計画する当初の段階から環境保全への配慮が検討されるのが通常である。事業の内容によっては、環境影響評価の手続きを開始する以前に環境保全対策が具体的に検討される場合も多い。事業計画の熟度が高まってしまった段階で環境保全対策の検討に取りかかったような場合には、適切な対策が組み込まれず、環境への重大な影響が懸念される事態も予想され、環境影響評価全体のやり直しや、事業計画そのものの大幅な手戻りを生じるおそれがある。このため一般的には、図II-1-1に示したように事業計画の早期段階で環境保全への配慮の検討が開始されることとなる。

これらの検討に際しては、環境保全上の課題などを把握するためにも、できるだけ早い段階から専門家や地域住民などの意見を聴くことが有効である。

-生態系分野における早期配慮の重要性

生態系に関しては、まとまりを持った単一または複合生態系を残すといった事業の立地・配置あるいは規模・構造に関わる環境保全のための措置が重要である。例えば、事業における改変地と生態系の保全上重要であると位置付けられる場の位置関係などは、事業の基本構想段階や基本計画段階までに把握し、極力早い段階において生態系に関する環境保全のための措置を検討する必要がある。なお、生態系に関する情報は、四季を通じた複数年の調査が必要なものがあるなど時間をかけないと明らかにならない場合が多いことに留意が必要である。

-検討経緯の記載

方法書においては、事業計画の早期段階での環境保全に関する検討を踏まえつつ、事業者としての環境保全の基本的な考え方やその時点での環境保全措置の検討内容をできる限り明らかにすることが重要である。そして、調査・予測の段階に応じて、より具体的な環境保全措置を検討していくことになる。

このような環境保全措置に関する検討経緯は、回避または低減に係る評価の対象となる(基本的事項第2.5.(3).ア)ものであり、最終的に準備書や評価書には、当該措置を講じることとするに至った検討経緯をさかのぼって記載(法第14条第1項第7号ロ. 括弧書き)する必要がある。

-早期段階から住民などの意見を反映

事業計画の早期段階での環境配慮が特に有効である生態系分野については、地域特性の把握のために収集、整理された情報をもとに、学識経験者や地域住民、地方公共団体などの意見を早めに聴き、これらを反映させた事業計画の策定を進めることが必要である。そのためにも、事業計画のできるだけ早い段階で方法書手続を実施することが重要である。

-環境保全の基本的な考え方の明確化

方法書においては、事業特性や地域の生態系の特性に応じて、どのように地域の生態系の保全を図るのかを「環境保全の基本的な考え方」として整理し、これを事業計画案とともに明らかにすることが重要である(図II-1-1)。事業によっては、この段階で既に様々な具体的な環境保全措置が検討され、事業計画に組み入れられていることも多い。これらの環境保全措置については、「環境保全の基本的な考え方」の中で明記して、できるだけ早い段階で専門家や住民などの意見を聴くことが重要である。

-環境保全措置立案の手順

環境影響評価の実施にあたり、調査・予測と進んできた段階で環境保全措置を検討するに際しては、まず、スコーピングで検討された環境保全の基本的な考え方、スコーピングなどで得られた意見、調査・予測結果などを取りまとめ、環境保全措置立案の観点を明らかにする。これを踏まえ、環境保全措置の対象とすべき注目種・群集、あるいは生態系の機能などを環境保全措置の対象として選定する。また、それらをどの程度保全するかといった環境保全措置の目標を明らかにする。これらをあわせ、保全方針として設定する。

次に、この保全方針を踏まえて、予測された生態系への影響を回避または低減するための環境保全措置の具体的な内容、実施時期、実施範囲などを検討する。そして、その効果および他の環境要素への影響に関する予測・評価を繰り返すことにより、生態系への影響が十分に回避または低減されているものであるかを検討する。また、環境保全措置の内容に応じて、事業計画案について必要な見直しをおこない、生態系への影響を回避または低減するための最善の環境保全措置がとられていると評価されるまで検討を繰り返す必要がある。しかし、回避または低減措置の効果が十分でないと判断された場合、もしくは影響が不可避であると判断された場合には代償措置を検討する。なお、生態系への影響予測結果や環境保全措置の効果などは、その内容に不確実性を伴うことが多い。それらの確認、検証をおこなうための事後調査の実施についても、併せて検討することが重要である。

こうした環境保全措置の検討経緯は、事業計画の早期段階での環境保全に関する検討から準備書や評価書の作成時点までの事業計画案と環境保全措置の関係を含め、準備書や評価書において、分かりやすく示すことが必要である。-他の環境要素との関係性

生態系は大気環境や水環境などと密接に関連して成立しているので、それらの環境要素(選定項目)についての予測・評価結果や環境保全措置の検討結果との関連性にも十分留意して、生態系分野の予測・評価、環境保全措置の立案をおこなう必要がある。

-追加措置などの検討

工事中および供用後においても、事後調査の結果によっては、環境保全措置の追加、それに伴う事業計画の修正、新たな事後調査の追加などが必要となる。これらについては、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかになった場合などの対応の方針(基本的事項第3.2.(6))として、準備書や評価書に示すことが必要である。

また、事後調査結果を当初の影響予測や環境保全措置の効果予測などと対比、検証した結果および事後調査で得られた知見は、将来の環境影響評価技術の向上に資するなどの観点から、一般に公表され、広く活用されることが望ましい。

図II-1-1 環境保全措置の立案と調査・予測・評価などの関係(全体の流れ)

|

環境保全措置は、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響について、事業者により実行可能な範囲で、当該影響を回避し、又は低減すること及び当該影響に係る各種の環境保全の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として検討されるものとする。(基本的事項第三、一、(2)) |

環境影響評価の目的は、環境影響評価法第1条にあるように、「環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとることなどにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保」することにある。したがって、環境保全措置の立案は、環境影響評価制度の中で最も重要な位置づけにあることを認識する必要がある。

環境保全措置は、事業による生態系への影響を極力回避または低減するとともに、評価の対象とする地域において生態系保全に係る基準または目標*1が定められている場合にはそれらとの整合も図り、地域を特徴づける生態系が有する価値を保全し、機能の減少を限りなくゼロにすることを目指して検討をおこなう。

2-2 環境保全措置の順位・内容(回避、低減、代償)

|

環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避し、又は低減することを優先するものとし、これらの検討結果を踏まえ、必要に応じ当該事業の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により損なわれる環境要素の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)の検討が行われるものとすること。(基本的事項第三、二、(1)) |

|

代償措置を講じようとする場合には、環境への影響を回避し、又は低減する措置を講ずることが困難であるか否かを検討するとともに、損なわれる環境要素と代償措置により創出される環境要素に関し、それぞれの位置、損なわれ又は創出される環境要素の種類及び内容等を検討するものとすること。(基本的事項第三、二、(4)) |

(1)優先順位(図II-1-2)

環境保全措置は、次の順位で検討をおこなう。

[1] 事業による影響が及ぶと予測され、環境保全措置を講じる必要があると判断される注目種・群集、重要な類型区分、あるいは生態系の機能に関し、その影響を「回避」または「低減」するための措置を検討する。

[2] [1]による回避または低減措置の効果が十分でないと判断された場合、もしくは不可避の理由により回避または低減措置が不可能であると判断された場合に、はじめて「代償措置」を検討する。

図II-1-2 環境保全措置の優先順位と残る影響、事後調査の関係

田中章,1997を参考に作成

(2)回避、低減、代償の考え方

-回避、低減、代償の考え方

生態系は、極めて多くの生物と環境要素の複雑な関係の上に成立していることから、事業による影響が何らかの形で生じる場合には、事業自体が中止されない限り厳密な意味での回避措置はない。また、全く同じ生態系を創出することは現実的にはできないため、厳密な意味での代償措置も存在しない。

しかし、調査・予測結果から生態系に何らかの影響があると予想される場合には、重大な影響を回避するための措置や、損なわれる注目種・群集、重要な類型区分、生態系の機能をできる限り維持・修復するための措置の検討は必要不可欠である。

環境保全措置の立案とは、予測された影響を事業者が実行可能な範囲内でいかに小さくしうるかについて、より効果的な手法を合理的に選択していくことである。事業者は、最善の環境保全措置を立案し、事業による影響の回避または低減を図り、それが不十分あるいは不可能な場合には代償を図っていく必要がある。

-回避、低減、代償の内容

ここでは、回避、低減、代償とは以下に示す内容としてとらえるが、それらの間を厳密に区分できるものではない。

回避:行為(環境影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。具体的には、事業の中止、事業内容の変更(一部中止)、事業実施区域やルートの変更などがある。つまり、影響要因またはそれによる生態系への影響を発現させない措置といえる。

低減:低減には、「最小化」、「修正」、「軽減/消失」といった環境保全措置が含まれる。最小化とは、行為の実施の程度または規模を制限することによって影響を最小化すること、修正とは、影響を受けた環境そのものを修復、再生または回復することにより影響を修正すること、軽減/消失とは、行為期間中、環境の保護および維持管理により、時間を経て生じる影響を軽減または消失させることである。要約すると、何らかの手段で影響要因または影響の発現を最小限に抑えること、または、発現した影響を何らかの手段で修復する措置といえる。

代償:損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出することなどにより、損なわれる環境要素の持つ環境保全の観点からの価値を代償するための措置である。つまり、消失するまたは影響を受ける環境(生態系)にみあう価値の場や機能を新たに創出して、全体としての影響を緩和させる措置といえる。

-保全方針の設定

環境保全措置の立案では、事業特性や影響予測結果などの情報を環境保全措置立案の観点として取りまとめ、これを踏まえて影響が予測される生態系の類型区分や注目種・群集、あるいは生態系の機能などを環境保全措置の対象として選定する。それらをどの程度保全するのかといった環境保全措置の目標とあわせ、保全方針として明らかにすることが重要である。

-事業計画の段階に応じた環境保全措置の検討

環境保全措置の具体的な検討にあたっては、想定される影響要因の区分から、「存在・供用」の影響に対する措置と「工事」の影響に対する措置の検討が必要となる。

事業計画では、一般的に、「存在・供用」に関わる計画の検討が先行しておこなわれる。検討手順としては、立地・配置あるいは規模・構造、施設・設備・植栽、管理・運営といった順に段階的に検討する。そして「工事」に関わる工事計画は「存在・供用」に関わる計画の検討がある程度進んだ段階で、これらの結果を計画条件として検討する。

環境保全措置は、このような事業計画の段階に対応して、それぞれいくつかの措置案を検討し、影響の回避または低減が最も適切におこなえるものを選択する。

従来の環境影響評価においては、このような段階的検討手順を踏まず、あるいは検討の経緯を示すことなく、最終的に採用した環境保全措置のみを記載する場合が多く見られた。このため、合意形成を図るための情報としては不十分なものとなり、かえって事業者に対する地域住民の不信感を醸成させる結果につながっていたケースもある。このような点を改善するためには、環境保全措置の検討過程や選定理由を準備書や評価書において明確に記述することが重要である。

-生態系分野における早期配慮の重要性

事業計画の進捗に伴い、一般的に事業計画の変更が可能な程度は徐々に小さくなることから、環境保全措置のうち、立地・配置あるいは規模・構造レベルにおける回避措置など、計画変更の程度が大きくなる可能性のある措置については、できる限り事業計画の早い段階で検討する必要がある。

特に生態系分野では、まとまりを持った生態系を残すという観点から、事業の立地・配置あるいは規模・構造に関わる環境保全のための措置が最も重要である。したがって、事業における改変地と生態系の保全上重要と位置付けられる場のおおよその位置関係などは、事業の基本構想段階や基本計画段階までに把握し、その段階から環境保全措置を念頭に置いた環境配慮の検討をはじめておく必要がある。

その際、生態系に関する情報を得るためには、四季を通じた複数年にわたる調査を必要とする場合があり、相当の時間を要するケースが多いことに留意が必要である。

ー環境保全措置の立案の手順

環境保全措置の立案は、図II-1-3および以下に示した手順に従っておこなう。

<環境保全措置の立案の手順>

[1] 保全方針(環境保全措置立案の観点、環境保全措置の対象と目標)を設定する。

[2] 「存在・供用」に係る「立地・配置あるいは規模・構造」、「施設・設備・植栽など」、「管理・運営」、ついで「工事の実施」といった事業計画の段階に応じて、回避または低減措置の具体的な内容を検討する。

[3] 検討された回避または低減措置について以下の手順で効果および影響の検討をおこない、その結果を整理することにより妥当性を検証する。

[3]-1 回避または低減措置の効果をできる限り客観的に検討する。不確実性が残される場合にはその程度を明らかにする。

[3]-2 回避または低減措置の実施に伴う他の環境要素への影響、あるいは、回避または低減措置を講じるにも関わらず存在する環境影響について検討する。

[4] 回避も低減もできずに残される影響を代償するための措置(代償措置)を検討・選定する。

[5] 選定された代償措置について、効果および影響の検討をおこない、その結果を整理することにより妥当性を検証する。

[6] [2]~[5]を繰り返し、最適な環境保全措置実施案を選定する。

図II-1-3 環境保全措置の立案の流れ

(1)保全方針設定の考え方

保全方針の設定にあたっては、まず、スコーピングおよび調査・予測のそれぞれの段階で把握される以下の情報を取りまとめ、環境保全措置立案の観点を明らかにする。

・環境保全の基本的考え方(スコーピング段階における検討の経緯を含む)

・事業特性(立地・配置、規模・構造、影響要因など)

・地域特性(地域の生態系の特性、環境保全措置を必要とする注目種・群集、重要な類

型区分、および生態系の機能など)

・地域の環境基本計画や環境配慮指針などに生態系の保全に関連する目標や指針が示されている場合には、それらとの整合性(ただし、生態系に関しては、環境基準のような特段の基準は定められていない)

・方法書や準備書の手続きで寄せられた意見

・影響予測結果 など

これらを踏まえ、回避または低減措置あるいは代償措置をどのようにおこなうかを十分に検討し、保全方針を設定する必要がある。

保全方針の設定においては、特に生態系の構造や機能などのどの部分、どの側面への影響を回避または低減するための措置であるのか、環境保全措置の対象を明確にする。事業特性と生態系の特性を勘案し、予測結果などから影響を受けやすいと推定される注目種・群集や生態系の機能などについて、重点的に環境保全措置の対象として検討する。その際、地域特性によっては、同じ影響でも環境保全措置の対象が異なる場合があることに留意する。例えば、同じ水温上昇による影響の場合でも、沖縄と北海道における環境保全措置の対象は異なることがある。

検討にあたっては、調査・予測段階までに検討した影響フロー図などを参考として、生態系に影響を及ぼす可能性のある事業の各段階における様々な環境影響要因を抽出し、それらが生態系に対しどのような影響を与えているかを一覧表などに整理する(例えば、表II-1-1(1)~(3)参照)。ここで挙げられたすべてについて環境保全措置の必要性を検討した上で、環境保全措置の対象を明確にすることが望ましい。

環境保全措置の対象が決まったら、次に、その環境保全措置の対象への影響を完全に回避するのか、最小限の影響にとどめるのかという環境保全措置の目標を設定する。環境保全措置の目標の設定は、環境保全措置の対象の重要度、影響の内容や程度、保全技術の実行可能性などを踏まえておこなう。

なお、事業の実施に合わせて、当該地域の環境をより良くすることが可能と考えられる場合(例えば、多様な生物生息空間の創出、水質浄化機能の向上など)には、そのような措置の実施についても検討されることが望ましい。

表II-1-1(1) 環境影響要因と環境要素の変化による生態系への影響の例(陸域)

|

事業段階 |

|

|

||

|

工事 |

資材などの運搬 |

工事用資材の搬入 |

騒音・振動の発生による生物種の逃避による生物種・群集の変化 |

|

|

工事用車両の走行 |

騒音・振動の発生、排ガスの発生による哺乳類、鳥類などの逃避、繁殖阻害 |

|||

|

建設機械(重機など)の稼動 |

騒音・振動・濁水の発生による生物種の逃避、繁殖阻害 |

|||

|

施工ヤード、大規模な資材置き場の設置 |

地形改変による生息空間の消滅 |

|||

|

造成工事 |

樹木の伐採など |

日照量の変化による植生などの変化、外来種の増加 |

||

|

表土浸食、土壌の乾燥化による生息環境の変化 |

||||

|

森林の減少・消失による森林動物の生息環境の変化、生物の移動阻害 |

||||

|

掘削などの土工 |

地被剥離 |

水源涵養機能の低下、地下水、流量の変化による生息基盤の変化 |

||

|

掘削・切土・盛土など |

表土浸食・流亡、土壌の流出による生息環境の変化 |

|||

|

道路舗装工事 |

道路排水(濁水)の発生による生息環境の変化 |

|||

|

コンクリート工事 |

コンクリートあくの発生による水生生物の発生・成長阻害、忌避 |

|||

|

護岸・堤防工事 |

コンクリートあくの発生による水生生物の生息状況および生息環境の変化 |

|||

|

地盤の改良 |

水質の変化、有害物質の使用による生物の発生・成長阻害、忌避 |

|||

|

井戸の掘削 |

濁りの発生、表流水、地下水の変化による生息環境の変化 |

|||

|

仮設工作物の設置 |

工事用道路の設置 |

森林の減少・消失による森林動物の生息環境の変化、生物の移動阻害 |

||

|

施工設備の設置工事 |

生息空間の縮小・消失による生物分布の変化、生物の移動阻害 |

|||

|

既設工作物の解体・除去 |

騒音・振動の発生による哺乳類、鳥類などの逃避・繁殖阻害 |

|||

|

有害物質の使用 |

有害物質による生物の発生・成長阻害 |

|||

|

夜間照明 |

光環境の変化による植物の成長阻害、鳥類、昆虫類などの逃避又は誘引、発生・繁殖阻害 |

|||

|

土地および工作物の存在および供用 |

道路・大規模林道・鉄道・軌道 |

道路の存在 |

生息地の分断による生物の移動阻害、衝突事故の発生による個体群の変化 |

|

|

橋梁の存在 |

流況の変化による水生生物の生息環境の変化 |

|||

|

ダム |

原石採取 |

地形、植生などの基盤環境の改変による生息環境の消失・変化 |

||

|

水源涵養機能の低下による植生の成長阻害 |

||||

|

ダム堤体の存在 |

陸生生物の縦断的な移動経路の分断 |

|||

|

下流への土砂供給の停止、河床の固定による生息環境の変化 |

||||

|

ダムの供用 |

水位、水量の変化による河畔林の変化 |

|||

|

貯水池の存在 |

地形、植生などの基盤環境の消滅、動物の生息空間の狭小化、移動阻害 |

|||

|

貯留水の放水 |

水温と流れの変化による水生生物の生息環境の変化 |

|||

|

付帯道路の存在・供用 |

水系の改変による生息場所の分断 |

|||

|

自動車の走行による衝突事故の発生による個体群の変化 |

||||

|

堰 |

堤防・護岸の存在 |

水域と陸域の連続性の分断による生息環境の変化 |

||

|

湛水区域の存在 |

河床基質の改変による生物相の変化、外来種の増加 |

|||

|

河川放水路 |

放水路の存在・供用 |

陸生動物の生息場所の分断 |

||

|

飛行場 |

存在 |

保水機能の低下、表流水、地下水などの分断による生息環境の変化(内陸の場合) |

||

|

供用 |

航空機騒音の発生による鳥類などの忌避、衝突事故の発生 |

|||

|

発電所(火力、地熱、原子力) |

温排水・排水 |

水温と流れの変化による水生生物の生息環境の変化 |

||

|

廃棄物最終処分場 |

廃棄物の埋立 |

汚染物質の流出、濁りによる生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

面整備 |

存在・土地の改変 |

生息空間の縮小・消失による生物分布の変化、生物の移動阻害 |

||

|

排水 |

濁りによる生物の発生・成長阻害、忌避 |

|||

|

廃棄物処分場 (廃棄物焼却施設) |

廃棄物の収集 |

大気汚染、汚水の発生による生息環境の変化 |

||

|

排ガス洗浄など |

大気汚染、微気象の変化による生息環境の変化 |

|||

|

農用地造成 |

農地の存在 |

水量および地下水の変化による生息環境の変化 |

||

|

農薬などの散布 |

水質の汚濁による生息基盤の変化、陸生生物の発生・成長阻害、忌避 |

|||

|

畜産施設 |

存在 |

濁水、汚水の発生による水質の変化、生息基盤の変化 |

||

|

レクリエーション施設(ゴルフ場・スキー場 など) |

施設の存在・土地改変 |

生息空間、基盤環境の変化 |

||

|

濁水、汚水の発生による植生基盤の変化、水質の変化 |

||||

|

農薬などの散布 |

水質の悪化による生息基盤の変化 |

|||

|

生物種の死滅、魚類などの発生・成長阻害、忌避 |

||||

|

土砂採取・鉱物採掘 |

地形改変(構造物) |

表流水・地下水の変化による生息環境の変化 |

||

|

残土処分 |

濁水、汚水の発生による植生の変化および水質の変化 |

|||

|

建築物新設・工場事業場 |

存在 |

微気象の変化、風害、汚水の発生による陸生生物の生息環境の変化 |

||

|

夜間照明 |

光環境の変化による鳥類、昆虫類などの逃避、誘引、発生・繁殖阻害 |

|||

|

廃棄物の処分 |

汚染物質の流出による生物の発生・成長阻害、忌避 |

|||

|

付属施設(休憩所など)の稼働 |

踏圧による生物の逃避 |

|||

|

付属施設(休憩所など)の稼働(夜間照明) |

光環境の変化による植物の成長阻害、鳥類、昆虫類などの逃避又は誘引、発生・繁殖阻害 |

|||

|

付属施設(休憩所など)からの排水 |

排水による水量、流れ、水質の変化による生息環境の変化 |

|||

|

人の侵入 |

踏圧による生物の逃避 |

|||

|

地下水利用 |

地下水量・水脈の変化による基盤環境の変化 |

|||

| 河川水利用 |

水量、土砂量の減少、水質の変化による基盤環境の変化 |

|||

注:表には一般的に考えられる事項を示しており、これらがすべてではない。

表II-1-1(2) 環境影響要因と環境要素の変化による生態系への影響の例(陸水域)

|

事業段階 |

環境影響要因 |

陸水域の環境要素の変化による生態系への影響 |

|

|

工事 |

資材などの運搬 |

工事用資材の搬入 |

騒音・振動の発生による生息環境の変化 |

|

工事用車両の走行 |

騒音・振動の発生、排ガスの発生による哺乳類、鳥類などの逃避、繁殖阻害 |

||

|

建設機械(重機など)の稼動 |

騒音・振動・濁水の発生による生物種の逃避、繁殖の阻害 |

||

|

施工ヤードの設置 |

濁りによる魚類などの発生・成長阻害、忌避 |

||

|

造成工事 |

樹木の伐採・除根など |

日照量の変化による植生などの変化、外来種の増加 |

|

|

森林の減少・消失による森林動物の生息環境の変化、生物の移動阻害 |

|||

|

掘削などの土工 |

地被剥離 |

水源涵養機能の低下、地下水、流量の変化による基盤環境の変化 |

|

|

掘削・切土・盛土など |

生物の基盤環境の変化、濁りによる魚類などの発生・成長阻害、忌避 |

||

|

道路舗装工事 |

生物の基盤環境の変化、道路排水(濁水)の発生による生息環境の変化 |

||

|

コンクリート工事 |

コンクリートあくの発生による水生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

護岸・堤防工事 |

コンクリートあくの発生による水生生物の生息状況および生息基盤の変化 |

||

|

浚渫・掘り込み工事 |

濁りによる魚類などの発生・成長阻害、忌避 |

||

|

埋立・干拓工事 |

波浪・流れ・水質分布などの変化による生物分布の変化 |

||

|

移行帯の破壊、水面の減少による基盤環境の変化、生物分布の変化 |

|||

|

地盤改良 |

水質の変化、有害物質の使用による基盤環境の変化、魚類などの発生・成長阻害、忌避 |

||

|

井戸の掘削 |

濁りの発生、表流水、地下水の変化による生息環境の変化 |

||

|

仮設工作物の設置 |

工事用道路の設置 |

濁りによる水生生物の発生・成長阻害、忌避 |

|

|

施工設備の設置工事 |

濁りによる水生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

既設工作物の解体・除去 |

濁りによる水生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

原石採取 |

生物の基盤環境の変化、水源涵養機能の低下による地下水位、河川流量の変化 |

||

|

有害物質の使用 |

有害物質による生物の発生・成長阻害 |

||

|

夜間照明 |

光環境の変化による鳥類、昆虫類などの逃避又は誘引、発生・繁殖阻害 |

||

|

土地およ び工作物の存在および供用 |

ダム |

ダム堤体の存在 |

回遊路の遮断による魚類などの産卵・成長阻害 |

|

土砂供給の停止、河床の固定による基盤環境の変化 |

|||

|

ダムの供用 |

水位、水量の変化による水生生物の基盤環境の変化 |

||

|

貯水池の存在 |

支川の水没による魚類など水生生物の生息空間の消滅、発生・産卵阻害 |

||

|

河床基質の改変による生物相の変化 |

|||

|

波浪・流れ・水質分布などの変化による生物分布の変化 |

|||

|

流水の停滞による赤潮・有毒プランクトンの増殖・集積 |

|||

|

貯留水の放水 |

水温と流れの変化による水生生物の生息環境の変化 |

||

|

付帯道路の存在・供用 |

水系の改変、水没による生息場所の分断 |

||

|

道路排水の発生による魚類などの産卵・成長阻害 |

|||

|

堰 |

堤防・護岸の存在 |

水域と陸域の連続性の分断による生息環境、生物分布の変化 |

|

|

堰の存在・供用 |

回遊路の遮断による魚類などの産卵・成長阻害 |

||

|

水位、水量の変化による水生生物の基盤環境の変化 |

|||

|

湛水区域の存在 |

河床基質の改変による生物相の変化、外来種の増加 |

||

|

湖沼水位調節施設 |

堤防の存在 |

波浪・流れ・水質分布などの変化による生物分布の変化 |

|

|

水門の供用 |

回遊路の遮断による魚類などの産卵・成長阻害 |

||

|

河川放水路 |

放水路の存在・供用 |

回遊路の遮断による魚類などの産卵・成長阻害、生物の移入 |

|

|

水力発電所 |

取水 |

流れの変化、生物などの取り込み 減水による生息環境の変化 |

|

|

取水堰の存在 |

回遊路の遮断による魚類などの産卵・成長阻害 |

||

|

水の移送 |

回遊路の遮断による魚類などの産卵・成長阻害 |

||

|

公有水面の埋立、干拓 |

埋立地の存在 |

移行帯の消滅による生物の生息基盤の消滅 |

|

|

農用地造成 |

水路の存在 |

新たな基質の出現による生物相の変化 |

|

|

取水堰の存在 |

回遊路の遮断による魚類などの産卵・成長阻害 |

||

|

農薬などの散布 |

水質の汚濁による魚類などの生息環境の変化、発生・成長阻害、忌避 |

||

|

畜産施設 |

施設の存在 |

濁水、汚水の発生による水質の変化、生息基盤の変化 |

|

|

レクリエーション施設(ゴルフ場・スキー場など) |

施設の存在 |

汚水の発生による魚類などの生息環境の変化 |

|

|

農薬などの散布 |

水質の変化による生息環境の変化 |

||

|

生物種の死滅、魚類などの発生・成長阻害、忌避 |

|||

|

土砂採取・鉱物採掘 |

地形改変(構造物) |

表流水・地下水の変化、水源地涵養機能の低下による生息環境の変化 |

|

|

残土処分 |

濁水、汚水の発生による水質の変化、植生の変化 |

||

|

下水終末処理場 |

処理水の放流 |

水量、流れ、水質の変化による生息環境の変化 |

|

|

付属施設(休憩所など)の稼働(夜間照明) |

光環境の変化による鳥類、昆虫類などの逃避または誘引、発生・繁殖阻害 |

||

|

付属施設(休憩所など)からの排水 |

排水による水量、流れ、水質の変化による生息基盤の変化 |

||

|

富栄養化による赤潮・有毒プランクトンの増殖 |

|||

|

地下水利用 |

地下水量の減水・水脈の変化による基盤環境の変化 |

||

|

河川水利用 |

水量、土砂量の減少、水質の変化による基盤環境の変化 |

||

注:表には一般的に考えられる事項を示しており、これらがすべてではない。

表II-1-1(3) 環境影響要因と環境要素の変化による生態系への影響の例(海域)

|

事業段階 |

環境影響要因 |

海域環境要素の変化による生態系への影響 |

|

|

工事 |

資材などの運搬 |

車両の運行 |

騒音・振動による鳥類などの忌避、排ガスによる鳥類などへの影響 |

|

船舶の運行 |

騒音・振動による魚類などの忌避 |

||

|

施工ヤード、大規模な資材置き場の設置 |

濁りによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

建設機械(重機)などの稼動 |

騒音・振動による鳥類などの忌避、排ガスによる鳥類などへの影響 |

||

|

騒音・振動による魚類などの忌避 |

|||

|

掘削などの土工

|

埋立・干拓 |

濁りによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

|

|

掘削、切土、盛土など |

濁りによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

地盤改良剤の使用 |

水質変化、有害物質による海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

樹木の伐開・整地など |

魚つき林効果の減少、微量物質の減少による藻類の成長低下 |

||

|

濁りによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

|||

|

工作物の設置 |

堰・護岸の工事 |

濁り、コンクリートあくによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

|

|

堤防・防波堤の工事 |

濁り、コンクリートあくによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

最終処分場の設置工事 |

濁り、コンクリートあくによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

仮設工作物の設置 |

工事用道路の設置、拡幅 |

濁りによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

|

|

施工設備の設置工事 |

濁りによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

既存工作物の解体・除去 |

騒音・振動による鳥類などの忌避 |

||

|

濁りによる海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

|||

|

浚渫工事 |

濁り、水質変化、有害物質による海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

有害物質の使用 |

有害物質による海生生物の発生・成長阻害 |

||

|

夜間照明 |

照明による鳥類などの誘引 |

||

|

存在および供用 |

地形改変 |

埋立地および干拓地の存在 |

海生生物の生息空間の消滅、水質浄化力などの機能の減少 |

|

波浪・流れ・海浜地形・水質分布などの変化による生物分布の変化 |

|||

|

海水の停滞による赤潮・有毒プランクトンの増殖・集積 |

|||

|

海水の停滞による貧酸素水の発生 |

|||

|

工作物の存在 |

堤防・防波堤・橋梁(橋脚)などの存在 |

海生生物の生息空間の消滅、水質浄化力などの機能の減少 |

|

|

海底基質の改変による生物相の変化 |

|||

|

波浪・流れ・海浜地形・水質分布などの変化による生物分布の変化 |

|||

|

海水の停滞による赤潮・有毒プランクトンの増殖・集積 海水の停滞による貧酸素水の発生 |

|||

|

河川放水路の存在 |

海生生物の生息空間の出現 |

||

|

堰の存在 |

回遊路の遮断による魚などの産卵・成長への影響 |

||

|

用水取放水路の存在 |

基質の出現 |

||

|

自動車・鉄道・航空機の運行 |

騒音・振動による鳥類などの忌避、排ガスによる鳥類などへの影響 |

||

|

工場・事業場などの稼動 |

ダム・堰の供用 |

回遊路の遮断による魚などの産卵・成長への影響 |

|

|

土砂供給量、河川流量の変化による海生生物の生息環境の変化 |

|||

|

放水路の供用 |

水質(特に塩分)の変化による海生生物の生息環境の変化 |

||

|

発電所の稼動(温排水) |

水温と流れの変化による海生生物の生息環境の変化 |

||

|

水温上昇による赤潮・有毒プランクトンの増殖速度の変化 |

|||

|

廃棄物の処分 |

廃棄物の埋立 |

有害物質による海生生物の発生・成長阻害 |

|

|

浸出水処理施設の稼動 |

水質変化、有害物質による海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

富栄養化による赤潮・有毒プラクトンの増殖 |

|||

|

付属施設(休憩所など)の稼動(夜間照明) |

照明による鳥類などの誘引 |

||

|

付属施設(休憩所など)の排水 |

濁り、水質変化による海生生物の発生・成長阻害、忌避 |

||

|

富栄養化による赤潮・有毒プランクトンの増殖 |

|||

|

用水取放水路の稼動 |

流れの変化、生物などの取り込み |

||

|

地下水利用 |

地下水量・水脈の変化による海生生物の生息環境の変化 |

||

|

河川水利用 |

水量、土砂量の減少、水質変化による海生生物の生息環境の変化 |

||

注:表には一般的に考えられる事項を示しており、これらがすべてではない。

(2)環境保全措置の対象

-環境保全措置の対象の明確化

環境保全措置の対象は、(1)に示した様々な情報をもとに、影響フローや影響要因と環境要素の変化の整理結果なども考慮して、影響が予測される注目種・群集、あるいは生態系の機能などから選定する。選定にあたっては、環境保全措置の目的が事業による生態系への影響を極力回避または低減するものであることを念頭に、生態系がシステムとして健全に機能することを目指し、その目的にふさわしいものを対象とすることが重要である。その際、環境保全措置を実施する空間的な範囲や時間的な範囲についても、十分に検討する必要がある。また、水環境など他の環境要素に関する環境保全措置の検討状況なども考慮する。

環境保全措置の対象は、事業実施区域における生態系の特性や事業特性などによって、多種多様なものが考えられる。ここにそれらのすべてを示すことはできないが、ごく一例として次のものが挙げられる。

・類型区分や機能を指標する注目種・群集あるいは注目種の餌生物などの分布状況(密度

・範囲など)

・生物の生息場所の状態(面積、配置、類型、モザイク構造など)

・多様な類型区分間の関連や健全な食物連鎖の維持などに必要な類型区分、あるいはそ

れらを指標する注目種・群集

・生息の条件となる基盤環境要素の状態(鳥類の繁殖場となる森林・草原などの形態、

魚類などの産卵・生息の場となる川の瀬・淵、海の藻場・サンゴ礁・砂浜などの形態、大気質・水質・底質・水温・塩分・流れなどの環境要素)

・水質浄化機能、生物生産機能などの機能 など

なお、環境保全措置が必要でないと判断された場合には、その理由を予測結果などに基づき、できる限り客観的に示す必要がある。

-陸域生態系における環境保全措置の対象選定の留意点

陸域生態系は、水平的、立体的に多様な構造を持ち、基盤環境の違いや人為の関わり方の違いにより、それぞれ構成を異にした特有の構造・機能を有する。例えば里地生態系では比較的広い森林、草地などの生態系や、湿地、ため池などの小規模な生態系など、相互に関係した様々なレベルの生態系が複合して存在していることが特徴である。

このような陸域生態系における環境保全措置の対象選定にあたっては、以下の点に留意する。

・基盤環境と生物群集が相互に関係し、まとまり、つながりを持って存在する場(特にモザイク構造など、多様な生態系が複合して存在する状態)を維持するために必要な類型区分、あるいはこれを指標する注目種・群集を対象とする。

・生態系が持つ構造や機能(特に生物の生息空間を形成する樹林などの階層構造や物質生産・循環機能、基盤環境形成・維持機能など)を維持するために必要な類型区分、あるいはこれを指標する注目種・群集を対象とする。

・地形・地質の状態によっては、地下を含む複雑な水循環がみられ、局地的に独特の生態系が形成されている場合がある。このような複雑な水環境下においては、地上部の環境要素の情報(例えば、分水嶺や相観的な植生)だけでは影響把握が難しい場合があることを踏まえ、地下水の流動などにも留意して環境保全措置の対象を選定する。

・林床管理などの伝統的手法によって、どのような生態系が維持されてきたかを知ることも、環境保全措置の対象を選定する際の参考になる。

-陸水域生態系における環境保全措置の対象選定の留意点

陸水域生態系は、水域とその周辺の陸域および境界にある移行帯で構成されている。生物の生活の場という視点では、水を媒体とした生活基盤への作用と陸域や海域とのつながりが重要であり、水の流下に伴う環境の変動性、連続性が特徴である。また河川では、土砂の掃流、栄養分の供給などの物質生産・移動、水質形成・浄化、生物の生息空間の形成・維持などの機能があり、湖沼などでは河川の持つ機能に加え、物質の貯留などの重要な機能もある。それらの機能は、生態系の健全性と密接に関連している。

このような陸水域生態系における環境保全措置の対象選定にあたっては、以下の点に留意する。

・陸域、移行帯、水域からなる場の連続性を維持するために必要な類型区分、あるいはそれを指標する注目種・群集を対象とする。

・河川・湖沼・湿原などの形態、開放的・閉鎖的な系、安定・不安定な系などの陸水生態系の特性を維持するために必要な類型区分、あるいはそれを指標する注目種・群集を対象とする。

・洪水の発生、浸食と堆積、水量・水位、水質の変化など、水の作用によって形成される構造や機能の多様性を維持するために必要な類型区分、あるいはそれを指標する注目種・群集を対象とする。

・地理的隔離などによって孤立した種や遺伝的に孤立した個体群を含む特徴ある生態系を維持するために必要な類型区分、あるいはそれを指標する注目種・群集を対象とする。

-海域生態系における環境保全措置の対象選定の留意点

海域生態系では、生物資源の生産機能、物質循環機能、環境形成・維持機能、生物多様性の維持機能など、生態系が有する機能の保全が重要である。また海域には、地形、海底の基質、水深、流れ、河川水・外洋水などの影響によって、水平的、鉛直的に多様な類型(生態系)が存在している。それらの類型は、流れや生物の移動などによって相互に関連し、複雑な海域生態系を構成している。

このような海域生態系における環境保全措置の対象選定にあたっては、以下の点に留意する。

・生物生産機能、環境形成・維持機能などの重要な機能を支えるために必要な類型区分、あるいはそれを指標する注目種・群集を対象とする。

・水質浄化機能のような、定量的に把握できる機能を対象とする。

・場を形成している地形、基質および藻場・サンゴ礁などを形成している生物群集を維持するために必要な類型区分、あるいはそれを指標する注目種・群集を対象とする。

・富栄養化や海水の停滞などによる赤潮または有毒プランクトンの大量発生、あるいは貧酸素水(青潮などを含む)が生じないよう、適正な物質循環が維持されるために必要な生物群集を対象とする。

(3)環境保全措置の目標

-具体的な目標の設定

環境保全措置の対象とする注目種・群集、生態系の機能などについて、影響を回避または低減するための方策を検討する上で、具体的な目標の設定をおこなうことが重要である。

環境保全措置の目標の設定にあたっては、その効果や事後調査による効果の確認ができる具体的な目標として、環境保全措置の対象ごとに調査や予測の結果を活用して、できるだけ数値などによる定量的な目標を設定することが望ましい。環境保全措置の目標は、様々なものが考えられるが、その一例としては、生息場所の状態(面積、配置、類型、モザイク構造など)をどの程度維持するか、生息の条件となる基盤環境要素の状態の変化をどの程度に抑えるか、注目種・群集の分布範囲の改変面積をどの程度に抑えるか、注目種などの餌生物の分布範囲の改変面積をどの程度に抑えるか、水質浄化力(窒素の年間浄化量など)の減少率をどの程度に抑えるかなどが挙げられる。

-環境保全措置の目標の設定における留意点

環境保全措置の対象を100%保全するという目標は理想的であり、かつ理解されやすい。しかし、影響を最小限にあるいは○%以内にとどめるという場合には、そこまでの措置を実施することで生態系全体への影響がいかに回避または低減されうるのかを明らかにすることが重要である。生態系における現象は、その多くが複雑な生態系のシステムを通じて現れるため、環境保全措置の効果や影響を把握することが難しい。環境保全措置の目標の設定にあたっては、定量的・客観的に把握しやすい環境保全措置の目標を念頭に検討することが必要である。

また、台風や海流の変化など、スケールの大きな自然要因が生態系を大きく変化させることがあることから、環境保全措置の目標の検討に際しては、自然要因による変化も考慮する必要がある。陸域生態系では、人為の加わった二次的な環境が多くあることから、このような環境に成立する生態系と関連する人間活動や地域住民の意向、地域の環境保全の方向性などについても留意する必要がある。

なお、環境保全措置の目標の設定に際しては、陸域生態系、陸水域生態系、海域生態系の相互の関連性にも着目するとともに、水環境など他の環境要素に関する目標との整合性にも留意する必要がある。

(1)事業計画の段階に応じた環境保全措置の事例

事業計画の段階に応じた環境保全措置(代償措置を除く)の事例を表II-1-2(1)~(3)に示す。表に示したものが環境保全措置のすべてではないが、事業の立地・配置あるいは規模・構造、施設・設備・植栽、管理・運営、工事の実施といった事業計画の段階に応じて、それぞれ適切な環境保全措置の内容を検討することが必要である。

表II-1-2(1) 事業計画の段階に応じた環境保全措置の例(陸域)

|

事業計画の段階 |

環境影響要因 |

環境保全措置 (代償措置を除く) |

|

|

存在立地・配置規模・構造施設・設備など |

工作物の存在 |

道路(地表式又は堀割式、嵩上式)・大規模林道・鉄道・軌道、飛行場の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

|

ダムの存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

||

|

放水路の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

||

|

堰の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

||

|

畜産施設、建築物新設・工場事業場 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

||

|

地形改変 |

面整備、農用地造成、レクリエーション施設、土砂採取・鉱物採取 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

|

|

供用 施設の稼動

|

自動車・鉄道・航空機の運行 |

運行量、速度を抑制する。 |

|

|

工場・事 業場など の稼動 |

ダム・堰の供用 |

生物の回遊に影響の少ない運用を工夫する。 |

|

|

放水路の供用 |

停滞水域が生じ難い運用を工夫する。 |

||

|

発電所の稼動(温排水) |

水温の上昇、拡散範囲を抑制する。取放水量を抑制する。 |

||

|

廃棄物の処分 |

廃棄物の埋立 |

廃棄物の発生(有機物など)を抑制する。 |

|

|

浸出水処理施設の稼動 |

埋立材に有害物質の問題がないことを事前に確認する。 |

||

|

付属施設(休憩所など)の稼動(夜間照明) |

照明の数・高さ・照度・点灯時間を抑制する。 |

||

|

付属施設(休憩所など)の排水 |

適切な排水処理施設を設置する。 |

||

|

地下水利用 |

地下水使用量を抑制し、再利用を図る。 |

||

|

河川水利用 |

河川水使用量を抑制し、再利用を図る。 |

||

|

工事 造成工事建築工事など

|

資材などの運搬 |

車両の運行 |

運行量、速度を抑制する。 |

|

工事施工ヤード、大規模な資材置き場の設置 |

粉じん・雨水排水(濁水)の発生を抑制する。 |

||

|

建設機械(重機)などの稼動 |

稼動台数、稼動時間を抑制する。防音壁・防塵壁を設置する。 |

||

|

造成工事 |

切土、盛土など |

生態系の機能上重要な種の一時移設・移植。既存の樹木は極力残す。樹木の伐採を段階的に実施する。 |

|

|

地盤改良剤の使用 |

工法を工夫し、改良材の使用を抑制する。 |

||

|

工作物の |

堰・護岸、堤防・防波堤、最終処 |

濁り、コンクリートあくの発生・流出を防止する。 |

|

|

仮設工作 |

工事用道路の設置・拡幅、施工設備の設置、既存施設の解体・除去 |

粉じん・雨水排水(濁水)の発生を抑制する。 |

|

|

有害物質の使用 |

工法を工夫し、有害物質の使用を抑制する。 |

||

夜間照明 |

照明の数・高さ・照度・点灯時間を抑制する。遮光壁を設置する又は夜間工事を実施しない。 |

||

注:表には一般的に考えられる事項を示しており、これらがすべてではない。

表II-1-2(2) 事業計画の段階に応じた環境保全措置の例(陸水域)

|

事業計画の |

環境影響要因 |

環境保全措置(代償措置を除く) |

||

|

存在

立地・配置 |

地形改変 |

埋立地および干拓地の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

|

|

工作物の 存在 |

ダムの存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

||

|

放水路の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

|||

|

堰の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

|||

|

供用

施設の稼動 |

船舶の運行 |

運行量、速度を抑制する。 |

||

|

工場・事 業場など の稼動 |

ダム・堰の供用 |

生物の回遊に影響の少ない運用を工夫する。 |

||

|

放水路の供用 |

停滞水域が生じ難い運用を工夫する。 |

|||

|

発電所の稼動(温排水) |

水温の上昇、拡散範囲を抑制する。取放水量を抑制する。 |

|||

|

廃棄物の処分 |

廃棄物の埋立 |

廃棄物の発生を抑制し、再利用を図る. |

||

|

浸出水処理施設の稼動 |

埋立材に有害物質の問題がないことを事前に確認する。 |

|||

|

付属施設(休憩所など)の稼動(夜間照明) |

照明の数・高さ・照度・点灯時間を抑制する。 |

|||

|

付属施設(休憩所など)の排水 |

適切な排水処理施設を設置する。水使用量を抑制し、再利用を図る。 |

|||

|

地下水利用 |

地下水使用量を抑制し、再利用を図る。 |

|||

|

河川水利用 |

河川水使用量を抑制し、再利用を図る。 |

|||

|

工事掘削工事建築工事など

|

資材などの運搬 |

車両・船舶の運行 |

運行量、速度を抑制する。 |

|

|

工事施工ヤード、大規模な資材置き場の設置 |

粉じん・雨水排水(濁水)の発生を抑制する。 |

|||

|

建設機械(重機)などの稼動 |

稼動台数、稼動時間を抑制する。防音壁・防塵壁を設置する。 |

|||

|

埋立・干拓、掘削などの工事 |

埋立・干拓、掘削など |

生態系の機能上重要な種の一時移設・移植。 |

||

|

地盤改良剤の使用 |

工法を工夫し、改良材の使用を抑制する。 |

|||

|

危険性のある改良材は使用しない。 |

||||

|

工作物設置 |

堰・護岸、堤防・防波堤、水門、最終処分場外郭などの設置工事 |

濁り、コンクリートあくの発生・流出を防止する。 |

||

|

仮設工作物の設置 |

工事用道路の設置・拡幅、施工設備の設置、既存施設の解体・除去 |

粉じん・雨水排水(濁水)の発生を抑制する。 |

||

|

浚渫工事 |

工法を工夫して濁りの発生を抑制する。 |

|||

|

有害物質の使用 |

工法を工夫し、有害物質の使用を抑制する。 |

|||

|

夜間照明 |

照明の数・高さ・照度・点灯時間を抑制する。遮光施設を設置する又は夜間工事を実施しない。 |

|||

注:表には一般的に考えられる事項を示しており、これらがすべてではない。

表II-1-2(3) 事業計画の段階に応じた環境保全措置の例(海域)

|

事業計画の段階 |

環境影響要因 |

環境保全措置 (代償措置を除く) |

|

|

存在

立地・配置 |

地形改変 |

埋立地および干拓地の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

|

工作物の存在 |

堤防・防波堤・橋梁(橋脚)などの存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

|

|

放水路の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

||

|

堰の存在 |

重要な類型(場所)への立地を避ける。 |

||

|

用水取放水路の存在 |

流路の距離を最小限にする。 |

||

|

供用施設の稼動管理・運営など |

自動車・鉄道・航空機・船舶の運行 |

運行量、速度を抑制する。防音壁を設置する。汚染物質排出量の多い車両を抑制し、低公害車の利用などを図る。 |

|

|

工場・事業場などの稼動 |

ダム・堰の供用 |

生物の回遊に影響の少ない運用を工夫する。 |

|

|

河川放水路の供用 |

停滞水域が生じ難い運用を工夫する。 |

||

|

発電所の稼動(温排水) |

水温の上昇、拡散範囲を抑制する。取放水量を抑制する。 |

||

|

廃棄物の処分 |

廃棄物の埋立 |

有害廃棄物の発生を抑制し、再利用を図る. |

|

|

浸出水処理施設の稼動 |

埋立材に有害物質の問題がないことを事前に確認する。 |

||

|

付属施設(休憩所など)の稼動(夜間照明) |

照明の数・高さ・照度・点灯時間を抑制する。海側への照明を避ける。 |

||

|

付属施設(休憩所など)の排水 |

適切な排水処理施設を設置する。 |

||

|

用水取放水路の稼動 |

用水使用量を抑制する。取放水速度を抑制する。水路内に停滞水が生じない運用を工夫する。 |

||

|

地下水利用 |

地下水使用量を抑制し、再利用を図る。 |

||

|

河川水利用 |

河川水使用量を抑制し、再利用を図る。 |

||

|

工事 造成工事建築工事など

|

資材などの運搬 |

車両・船舶の運行 |

運行量、速度を抑制する。防音壁を設置する。汚染物質排出量の多い車両を抑制し、低公害車の利用などを図る。 |

|

施工ヤード、大規模な資材置き場の設置 |

粉じん・雨水排水(濁水)の発生を抑制する。濁水の浸透設備・沈殿池などを仮設する。 |

||

|

建設機械(重機)などの稼動 |

稼動台数、稼動時間を抑制する。防音壁・防塵壁を設置する。低騒音・低振動型の機械を利用する。 |

||

|

掘削などの土工

|

埋立・干拓、掘削、切土、盛土など |

工法を工夫して濁りの発生を抑制する。仮設沈殿地、汚濁防止膜などを設置し、濁りの拡散を抑制する。 |

|

|

地盤改良材の使用 |

工法を工夫し、改良材の使用を抑制する。危険性のある改良材は使用しない。 |

||

|

樹木の伐開、整地など |

既存の樹木は極力温存する。土砂流出防止、濁水発生防止などの対策を図る。 |

||

|

工作物の設置 |

堰・護岸、堤防・防波堤、最終処分場外郭などの設置工事 |

濁り、コンクリートあくの発生・流出を防止する。 |

|

|

仮設工作物の設置 |

工事用道路の設置・拡幅、施工設備の設置、既存施設の解体・除去 |

粉じん・雨水排水(濁水)の発生を抑制する。濁水の浸透設備・沈殿池などを仮設する。 |

|

|

浚渫工事 |

工法を工夫して濁りの発生を抑制する。仮設沈殿地、汚濁防止膜などを設置し、濁りの拡散を抑制する。浚渫土砂に有害物質のないことを事前に確認する。 |

||

|

有害物質の使用 |

工法を工夫し、有害物質の使用を抑制する。有害物質の流出を防止する。 |

||

| 夜間照明 |

照明の数・高さ・照度・点灯時間を抑制する。海側への照明を避ける。 |

||

注:表には一般的に考えられる事項を示しており、これらがすべてではない。

(2)代償措置の考え方

-代償措置の困難性

生態系に関する代償措置を講じる場合には、その技術的困難さを十分に踏まえた検討が必要である。微妙なバランスの上に成り立っている生態系や長い時間をかけて成立した生態系と同等の価値や機能を有する生態系を人為的に創出する事は著しく困難である。そのため、代償措置の効果に対する不確実性や代償達成までにかかる時間(消失と代償との時間差)、効果の成否に係る判断基準の不明確さなどを十分踏まえた検討が必要である。また、技術的困難さに留意しつつ、創出する環境要素の種類、内容、目標に達するまでの時間や管理体制について十分な検討をおこなうことが必要である。

代償措置により創出する環境要素の検討にあたっては、代償措置を実施する場所における現況の環境条件を考慮し、代償措置を講じることによって生じる環境影響についても把握する必要がある。

また、代償措置を実施する場合には、創出する環境要素の種類や代償措置を実施する場所によって、その効果が大きく異なることが多いことに留意が必要である。さらに、十分な検討をおこなったとしても、予測された効果が得られない可能性もある。

-代償措置の効果の検討

代償措置は、損なわれる環境と同種のものを影響の発生した場所の近くに創出することが望ましい。事業実施区域外で代償措置をおこなう場合には、事業により損なわれる環境、代償措置によって創出する環境および代償措置によって損なわれる環境の各々の価値を十分に検討し、最も効果的な方法、場所などを考える必要がある。また、代償措置の効果に確信が持てたとしても、環境の変化や生物相の変化を継続的に把握しながら、その変化状況に応じた追加的な措置や管理をおこない、時間をかけて目標とする生態系の創出を進めていくという順応的管理の考え方が重要である。

なお、代償措置を事業実施区域外でおこなう場合は、保全方針の設定段階で、当該代償措置の内容と、その地域で定められた環境基本計画や環境配慮指針などの環境保全施策および他の事業計画との整合を十分に図る必要がある。

-陸域生態系における代償措置の考え方

陸域生態系において代償措置を実施する場合には、代償措置を実施する場所、創出する環境要素の種類、維持管理の有無などによって、その効果が大きく異なることが多い。多大な労力を費やし十分に代償したつもりでも、事業実施区域周辺部の環境変化や外来種の侵入により代償措置の効果が上がらなくなったり、管理体制が整わないため環境が維持できなくなったりすることがある。例えば、消失する貧栄養の湿地の代償として代替湿地を造成するような場合、事業実施区域周辺部の開発による水の富栄養化、堆積土砂の除去などの管理不十分による陸化の進行や外来植物の侵入が起こり、貧栄養の湿地の持続が不可能な状態下におかれ、代償措置そのものが疑問視されるケースも想定される。

したがって、陸域生態系における代償措置を検討する際には、周辺を含む環境の前提条件、空間的・時間的な環境変化、管理体制などを十分に考慮する必要がある。

-陸水域生態系における代償措置の考え方

陸水域における代償措置の検討にあたっては、損なわれる生態系の構造や機能、生物群集と基盤環境の変動性や連続性の関係などに着目して、創出する環境要素の種類、位置、内容などを検討する。

陸水域では地理的隔離などによって孤立して分布する種や遺伝的に孤立した個体群を含む生態系、あるいは事業地周辺でそこにしかない産卵場などを有する生態系については、それらの生態系が存在する場や機能を完全に創出しなければ環境保全措置の効果は得られない。現実的にそのような生態系を創出することは著しく困難であることから、これらは代償措置ではなく、そもそも回避または低減を図るべき対象として認識しなければならない。

ダム事業を例に挙げると、ダム管理の流量制御によって下流側は概して、長期的には低水期が安定し、一方で短期的には変動が著しく大きくなる。土砂供給の停止あるいは減少は、結果的に河床低下や流路形状の変化や河床の固定化(アーマーコート化)を引き起こす可能性がある。その際に代償措置として、自然復元型工法を取り入れた場合でも、水位変動による攪乱が生じないため生息を想定していた生物が定着しないことが多くみられる。ダムの下流で水位変動や底質、流れ、水中光量などの条件が悪く、もともと成立し得ない環境に創出しても、なかなか成功しないように、その生態系が成立する環境条件とダム供用後の管理運用面での管理体制を十分考慮することが不可欠である。また、代償措置の実施により、外来種が侵入し現況の生態系に悪影響を及ぼすことのないよう、創出する環境を十分に検討する必要がある。

代償措置は創出する環境要素の種類や場所によって、その効果が大きく異なることが多い。例えばハイダム(堤高15m以上)に設置される魚道は、魚類の遡上効果を考えると代償措置そのものが著しく困難である。湖沼における埋立てに伴い水質浄化機能が減少することの代償として、事業実施区域から遠く離れた場所にヨシ原を造成しても湖沼全体の浄化機能を保全する点で予測された効果が得られない可能性もある。

-海域生態系における代償措置の考え方

海域生態系に関する代償措置を講じる場合には、その技術的な困難さを十分踏まえた検討が必要である。特に、微妙なバランスの上に成り立っている生態系(例えば、漂砂・光条件・水温などの環境要素を成立条件とするアマモ場や水温・光条件・流れなどの環境要素を成立条件とするサンゴ礁など)、あるいは、事業実施区域周辺において、そこにしかない産卵場・育成場などの機能を有する生態系については、それらの生態系が有する機能全体を創出しなければ、環境保全措置としての意義は認められない。そのような価値、機能を有する生態系を創出することは現実的には著しく困難であり、したがって最善を尽くして回避または低減を図らねばならない。

代償措置の検討にあたっては、損なわれる生態系の構造や機能、生物群集と物理化学的な環境要素の関係などに着目して、創出する環境要素の種類、位置、内容などを検討する。その際には、代償措置を実施する場所における現況の環境条件を考慮し、創出される生態系が長期的に安定して持続するように留意する必要がある。例えば、底質・波当たり・流れ・水中光量などの条件が悪く、もともとアマモ場が成立し得ない環境に藻場を造成しようとしても、短期的には藻場ができるが長期的に安定して存続する藻場造成はなかなか成功しないように、その生態系が成立する環境条件を長期的な時間スケールの中で十分考慮することが不可欠である。また、代償措置の実施により現況の生態系に悪影響を及ぼすこと(例えば覆砂材の持込による外来種の侵入など)のないよう十分留意しなければならない。

代償措置を実施する場合には、創出する環境要素の種類や場所によって、その効果が大きく異なることが多い。十分な検討をおこなったとしても、予測された効果が得られない可能性もある。また、消失するアマモ場の代償として人工構造物によるガラモ場を造成するというような場合には、代償措置の効果そのものが問題視されることもある。内湾干潟の一部を埋立て、水質浄化機能を減少させることの代償として、事業実施区域から遠く離れた場所に人工干潟を造成して湾全体の浄化機能を保全するという場合も同様である。

なお、人工的に干潟造成をおこなう場合のように、人による利用形態(立ち入りの有無、漁業など)をどうするかという検討が必要となる場合もある。

|

環境保全措置の検討に当たっては、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、これらの検討の経過が明らかにできるよう整理すること。(基本的事項第三、二、(5)) |

-保全措置の効果と影響の検討

環境保全措置の妥当性の検証は、措置の対象とした環境要素に関する回避または低減の効果とその他の環境要素に対する影響とを検討することによっておこなう。また、環境保全措置の採用の判断は、妥当性の検証結果を示すことによっておこなわれる必要がある。

-複数案の比較、より良い技術の取り入れの判断

環境保全措置の妥当性の検証は、早期段階からの検討の経緯も含め、複数案を比較検討することや、より良い技術が取り入れられているか否かの判断によりおこなう。

複数案の比較は、予測された環境影響に対し、複数の環境保全措置を検討した上でそれぞれ効果の予測をおこない、その結果を比較検討することにより、効果が適切かつ十分得られると判断された環境保全措置を採用するものである。環境保全措置の検討とその効果の予測は、最善の措置が講じられると判断されるまで、繰り返しおこなう。

より良い技術とは、高水準な環境保全を達成するのに最も効果的な技術群をいう。ここでいう技術とは、事業の計画、設計、建設、維持、操業、運用、管理、廃棄などに際して用いられた幅広い技術(ハード面のテクノロジー)、およびその運用管理など(ソフト面のテクニック)を指す。より良い技術が取り入れられているか否かの判断にあたっては、最新の研究成果や類似事例の参照、専門家による指導、必要に応じた予備的な試験の実施などにより、環境保全措置の効果をできる限り客観的に示す必要がある。

ただし、上記の検討において、採用することとした環境保全措置の効果が不確実であると判断された場合には、この不確実性の程度についても明らかにする必要がある。

-より良い技術の取り入れ方

近年、自然の復元・回復のための取り組みやそれに関連する分野の研究成果など、様々な環境保全措置の事例が蓄積されつつある。中には、試行錯誤を繰り返しながらも、地域住民の協力のもとに復活した伝統的技術もある。このような情報にアンテナを張りながら、対象とする生態系に対して適切な環境保全措置であると判断される技術については、より良い技術として積極的に取り組むことが重要である。

一方において、従来の事業では、環境保全措置がおこなわれていても事後調査がおこなわれなかったり、事後調査が実施された場合でもその結果の詳細が公表され、活用されることはほとんどなかった。そのため、どのような措置が保全技術として効果的であるのかに関する情報が乏しいのが現状である。今後は、公的機関による技術開発の調査研究はもちろん、事業者においても事後調査の結果を広く公表し、より良い技術に関する情報の蓄積とその解析を通じた技術の向上を図ることが望ましい。また、長期的にみた環境保全措置の効果に不確実性がある場合や技術面で立ち遅れている分野における取り組み、実験的な取り組みをおこなった場合や予備的な試験に関する情報は、早い段階で公開し、幅広い分野の専門家などからの意見をフィードバックすることが有効である。

既往事例や研究成果、専門家の意見などを環境保全措置に取り入れる場合には、限られた成果や意見だけでなく、広く情報や意見を収集する必要がある。専門家によっては、環境保全措置の効果に関する見解が異なることもあるが、多様な知見・意見を検討し、事後調査による検証結果を集積することで、より良い技術の獲得を目指すべきである。

生物の生理・生態に関する知見や環境保全措置の効果と影響を的確に評価できる技術は、まだまだ不十分である。今後の技術向上にあたっては、学際的調査研究、特に工学や物理・化学と生物の生理・生態学を融合させた調査研究が必要であり、公的機関などにおける実施が重要な緊急課題である。また、事業者においても、実施可能な範囲で環境保全措置に対する生物の応答などを実験的に調査し、より良い技術を取り入れるという積極的な対応が望まれる。

-他の環境要素への影響の確認

環境保全措置による他の環境要素への影響の確認は、他の環境要素に関する予測および環境保全措置の立案結果を参照することによっておこなう。

このような検討をおこなう際には、他の生態系の要素や注目種などへの影響にも十分な配慮が必要である。ある生物には良い効果をもたらすが、他の生物には悪影響となる場合もあるので、生物や環境要素の関連性についても十分な検討をおこない、採用すべき環境保全措置を選択することが重要である。

-不確かな保全措置の事後調査

以上の検討の結果によっては、残される環境影響に対して更なる環境保全措置の立案が必要となる場合もある。

なお、技術的に確立されておらず効果や影響にかかる知見が十分に得られていない環境保全措置を採用する場合には、慎重な検討が必要である。その際には、採用した環境保全措置の効果や影響を事後調査により確認しながら進めることが必要である。

|

環境保全措置の検討に当たっては、次に掲げる事項を可能な限り具体的に明らかにできるようにするものとすること。 ア 環境保全措置の効果及び必要に応じ不確実性の程度 イ 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響 ウ 環境保全措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響 エ 環境保全措置の内容、実施期間、実施主体その他の環境保全措置の実施の方法 (基本的事項第三、二、(3)) |

-準備書・評価書に記載する環境保全措置の内容

準備書・評価書には、保全方針、環境保全措置の検討過程、最終的な環境保全措置の実施案を選定した理由について記載する。その際、環境保全措置の効果として措置を講じた場合と講じない場合の影響の程度に関する対比を明確にする。環境保全措置の効果や不確実性については、調査・予測段階で検討する影響の伝播経路を示した「影響フロー図」などを参考に、環境保全措置の対象となる注目種・群集などと、それらに影響を与える影響要因や環境要素の関連の整理を通じて明らかにする。

採用した環境保全措置に関しては、それぞれ以下の点を一覧表などに整理し、環境保全措置の実施案として準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。

・採用した環境保全措置の内容、実施期間、実施方法、実施主体など

・採用した環境保全措置の効果と不確実性の程度

・採用した環境保全措置の実施に伴い生じるおそれのある他の環境要素への影響

・採用した環境保全措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響

・環境保全措置の効果を追跡し、管理する方法と責任体制

|

|

-影響の客観的な評価

生態系に関する評価は、保全方針で明らかにした環境保全措置の対象と目標に対して、採用した環境保全措置を実施することにより、予測された影響を十分に回避または低減しうるか否かについて、事業者の見解を明らかにすることによりおこなう。評価において事業者の見解を示すにあたっては、その根拠ができる限り客観的に説明される必要がある。そのためには、個々の環境保全措置の妥当性の検証結果を引用しつつ、複数案の比較結果や実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについての検討結果を一覧表などに整理して示した上で、生態系への影響について全体としての見解を示すのが一般的である。その際、以下の点に留意が必要である。

・複数案の比較においては、保全方針の設定において明らかにした環境保全措置の対象となる生態系の類型区分、注目種・群集、生態系の機能などに関する目標を踏まえて、できる限り客観性の高い定量的な比較結果を示すことが望ましい。

・実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについては、当該措置に適用可能な技術の中から、最善の効果を持つものが選択されていることが、分かりやすく解説されることが望ましい。

・事業実施区域の所在地である地方公共団体などが環境保全のために定めた環境基本計画や環境保全条例、各種指針などにおいて、生態系の保全に関わる目標や方針が定められている場合には、それらとの整合についても見解の根拠の一つとして言及する必要がある。

-モデルによる評価の客観性確保

評価の重要な裏付けは、環境保全措置の効果に関する予測の確かさであり、最善の回避または低減が図られる根拠を客観的に示すことである。

特に、海域や湖沼における環境影響の定量的予測については、流れなどいくつかの環境要素に関する数値計算や生物も考慮した物質循環モデルなどによる予測がおこなわれることが多く、今後さらに活用されるものと推測される。この場合最も重要なことは、一つの予測結果を結論とするのではなく、影響を予測する一つの判断資料とすることである。従来、数値予測の結果だけが重視されたことから、事業の実施後に計算の確かさが問題となっていることがある。予測計算は、すべて特定の前提条件のもとにおこなわれるものであり、プログラムの内容や計算の前提条件が変われば計算結果も変わりうるものである。例えば、数値計算による手法は、前提条件のどこが変われば予測結果が生態系のどこに影響するのかという感度解析などを通じて、生物に影響を及ぼす要因を推定する場合に有効である。また、複数の環境保全措置による効果の相対的比較をおこなうなどの手段としても活用できる。

-類似事例などによる評価の客観性確保

評価の客観性を示すもう一つの手段として、類似事例や既往知見の引用による定性的予測がある。生物種・群集の生息環境や学術的価値、生存を圧迫する要因などが明らかにされている学術的な文献、あるいは、農林水産分野や造園分野などにおいて設定されている土壌環境、植生などに関連した様々な要素の基準や目標値についての研究報告などを用いて、生態系の評価の客観性を高めることができる。また、地方公共団体における環境基本計画の施策の内容や各種指針、環境保全のために定めた大気・水環境に関する基準などにおいて生態系の保全に関わる目標や方針が定められている場合には、これらを参考にすることも必要である。

なお、類似事例などを利用する際には、広く情報を収集、整理し、評価の客観性確保に有用な知見を得ることとなる。その場合、類似事例などと当該事業の置かれた環境の違いや実験などの設定条件の違いなども十分考慮する必要がある。例えば、同じ生物種でも、異なる生息環境(沖縄と北海道、高地と低地、外海と内湾など)にいる個体では、同じ環境要素の変化に対して応答が異なる場合がある。そのため類似事例などを引用する場合には、できる限り当該事業の置かれた条件に近似したものを引用することが望ましい。

-他分野の評価結果との総合化

準備書や評価書においては、生態系などの生物の多様性分野に関する各環境要素ごとの評価結果は、大気・水環境分野、自然との触れ合い分野、環境負荷分野などに関するそれぞれの環境要素ごとの評価結果と併せて「対象事業に係る環境影響の総合的な評価」として取りまとめて示す必要がある。

それぞれの環境要素間には、トレード・オフの関係が成立するものがあることから、総合的な評価においては、これら環境要素間の関係や優先順位について事業者はどうとらえて対応したのかについて明確に示す必要がある。

-総合評価の手法と表現方法の創意工夫

総合評価の手法および表現方法としては、一覧表に整理する方式があり、ほかには一対比較による方法や得点化する方法などが知られている。今後は、合意形成の手段でもある環境影響評価の目的達成に向け、事業者の総合的な見解として、対象事業が及ぼす環境影響に対する環境配慮のあり方をその根拠とともに、住民などに分かりやすく簡潔に伝えられるように個別案件ごとに創意工夫を重ねていく必要がある。

|

選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果にかかる知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査(以下「事後調査」という。)の必要性を検討するとともに、事後調査の項目及び手法の内容、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにできるようにすること。なお、事後調査を行なう場合においては、次に掲げる事項に留意すること。 |

-事後調査が必要な場合

予測および環境保全措置の立案結果において、事業による影響予測の不確実性が大きいと判断された場合、環境保全措置の効果または影響が不確実であると判断された場合、もしくは他の環境要素への影響が不明確であると判断された場合には、工事中および事業の供用後の環境の状態や環境保全措置による効果などに関し、事後調査を実施する必要がある。

-事後調査の考え方

事後調査については、以下の点に留意しながら、図II-1-4に示した手順に従って調査内容および調査結果の取り扱いに関する方針を検討し、その結果を事後調査の実施案として一覧表などに整理し、準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。

・影響の時間的変化や環境保全措置の効果の実現までの時間を考慮し、調査時期を選定する必要がある。

・事業による影響と他の社会的変化などによるものとをできる限り区別できるよう、調査地点・対象・方法・手法を設定する必要がある。

・事後調査の過程において、環境保全措置の効果が不十分であることが確認された場合や、不測の影響が発生した場合には、その都度影響の内容や程度により柔軟に追加的な措置を講じたり、技術的な進展を踏まえてより効果的な措置を検討する必要がある。

・大規模な工事が長期にわたるような場合には、適切な時期に事業の進捗に応じて得られた事後調査の結果を用いて、環境影響評価時点の予測・評価が適切であったかについて検討をおこなうことも必要である。

・環境影響評価時点の予測の前提条件とした事業計画が、計画熟度の高まりに応じて変化した場合には、必要に応じて再予測をおこなうとともに追加的な措置の検討をおこなう必要がある。

・事業者と事業完成後の管理者が異なるような場合には、事後調査の実施や必要な追加的措置などの実施に関し、適正に引継ぎがおこなわれるようにする必要がある。

なお、事後調査の結果から追加的措置が発生する場合にはその方法など、必要がないと判断された場合にはその根拠などを含めて、公表する必要がある。

-陸域生態系における事後調査に関する留意点

・陸域生態系では、大気質、微気象、地下水などの環境要素の変化が、生息する生物種・群集の生息場所に対して間接的、副次的に影響し、生物種・群集への影響が徐々に現れる場合がある。また、植物種の成長や群落の遷移などへの影響も顕在化するまでに時間がかかる。これらを事後調査の対象とする場合は、影響の程度を長期的な視点で把握することを考慮し、想定される影響要因と環境要素および影響内容に応じた調査項目や手法の選定、調査期間や頻度の設定、調査地点・範囲の検討が必要である。

・陸域の調査では、一般的に対象とする「生態系」に立ち入って調査することが多いことや、動物種を捕獲してデータを取得することがあり、また、上位性の種では人の接近を忌避する種もあることから、調査による影響が生じないような手法を選択する必要がある。特に事後調査では繰り返し同じ対象を調査することが多いことから特に留意する必要がある。

-陸水域生態系における事後調査に関する留意点

・陸水域生態系では、水質や水量・流量、流速などは定量的に変化を把握できる要素であることから、生物そのものの動態を追跡する調査と併行して調査対象とする必要がある。例えば、陸水域の生物にとって重要なのは、一般に流速として示される流心の流速ではなく河岸付近の流速であることなどを考慮し、影響を的確に把握できるように調査方法を検討する必要がある。

・水質や水量・流量、流速などは短時間で急激に変化することのある環境要素であるため、各要素の特性を把握できるような調査頻度や継続的な追跡方法を考慮する必要がある。

・陸水域生態系では、時間の経過とともに生態系への事業による影響が緩和される場合、反対に長期的に影響が累積してきて大きな影響が現れる場合、自然の動態として稀に起こる基盤環境の大きな変化による影響がある場合を分けてとらえられるような項目や手法を検討する必要がある。

-海域生態系における事後調査に関する留意点

・海域の生物は、海流のような大規模な環境要素に影響されるとともに、流れとともにあるいは成長に伴って移動するものが多い。そのため、陸域や陸水域の生態系に比べて年による変動が大きく、また季節変化の周期がはっきりしないことも多い。中には長期的な変動を示すものもある。このようなことから、事後調査にあたっては長期的な視点が必要である。事後調査の対象とした注目種や生態系の現象がどの程度の時空間で変動するのかを既往知見などから想定し、事業による影響や環境保全措置の効果を適切に追跡できる調査期間と調査頻度および調査範囲の検討が重要である。

・海域における様々な現象は、そのほとんどが水面下でおこり、視覚的にとらえることが困難なため、事業による影響などの空間的・時間的な広がりを確認しにくいという難点がある。そのため、事後調査の当初はできるだけ多い調査地点、調査頻度とし、調査の進捗に応じてデータの代表性を検証し、調査地点などを絞り込んでいくことも考えられる。

・海域では、波浪や塩分などが障害となって、船舶や自動測定機器による調査がおこない難いという特徴がある。特に生物に関する調査は、採集機器によって採集するか潜水などにより観察するかのいずれかが主体となっており、魚群探知機のような特定の項目を除いては、自動測定機器による安全かつ連続した調査はほとんどできないのが実態である。したがって事後調査に関しては、調査の目的を踏まえた項目・手法などの十分な検討と絞り込みが必要である。

-工事中および供用後の適切な対処

事後調査の結果は、まずは、当該事業における追加的な環境保全措置などの適切な実施につなげることが基本である。

したがって、評価書もしくは修正評価書の段階で公表した事後調査実施案にしたがって、工事中および供用後に事後調査を実施し、その結果から追加的措置が必要と判断された場合には、その対処の方法などに関する事業者の見解を含めて公表しなければならない。

また、事後調査結果から、特段の追加的措置の必要性が認められず、予測したとおりの環境保全措置の効果が認められた場合にも、その根拠を含めて事後調査結果として公表する。

-事後調査結果の積極的な活用

事後調査結果は、適切な調査方法の確立、予測精度の向上、客観的・定量的な環境保全措置の目標の設定根拠の取得、環境保全措置の効果の検討に関する客観的情報の提供など、将来の環境影響評価技術の向上に資する貴重な情報でもあるので、積極的に整理・解析され、活用されることが重要である。そのためには、事後調査の結果を基礎的なデータを含めて広く公開し、活用に供するための仕組みを作っていくことが望まれる。

図II-1-4 事後調査の検討内容と手順