生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会報告書

生物の多様性分野の環境影響評価技術(III) 生態系アセスメントの進め方について(平成13年9月)

2-2《環境影響評価の実施段階》

調査・予測・評価の項目および手法については、スコーピングにおける方法書に対する第三者の意見を十分に反映させ、適切に選定する。

次いで、環境影響評価実施段階の調査などで得られる情報によりさらに必要な見直しを加え、より詳細な実施方法を練りながら、調査・予測・評価を進めていく必要がある。

調査・予測手法の検討についてはスコーピング段階で既に示したことから、ここでは、実施段階の調査・予測結果について示す。

環境影響評価の実施段階においては、現地調査を実施する。この目的はスコーピング段階で想定された類型区分および注目種の妥当性を検証し、生物種・群集と基盤環境との関係、生物種間あるいは群集間の関係、生態系構造、機能などを具体化し、予測評価の精度をできるだけ高めることにある。

(1)調査・予測の流れ

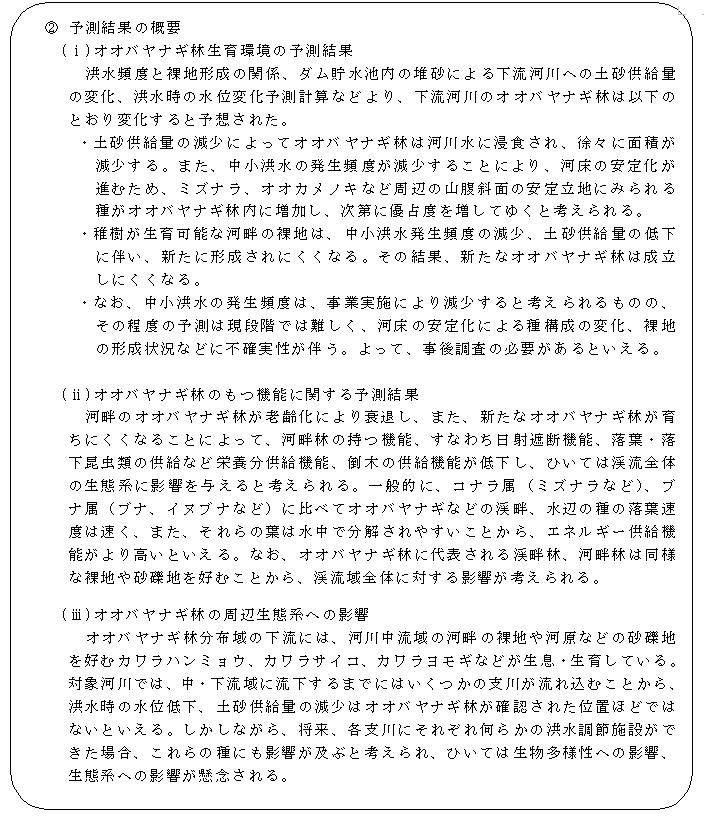

予測のフローを図I-2-20に示す。

各類型区分における改変の程度については、改変区域と類型区分との重ね合わせにより、各類型区分ごとの変化面積、変化の内容と程度を把握した。

基盤環境と生物群集の関係や類似事例の引用などにより、基盤環境と生物群集への影響を整理し、生態系の影響を概略把握した。

図I-2-20 基盤環境と生物群集の関係の調査から予測の流れ

(2)類型区分の再検討と各類型区分における基盤環境・生物群集の調査・予測結果の概要

1)類型区分の再検討

方法書に基づく調査を実施し、得られた基盤環境や生物の生息状況などの情報に基づき、スコーピング段階で設定した類型区分の再検討をおこなった。

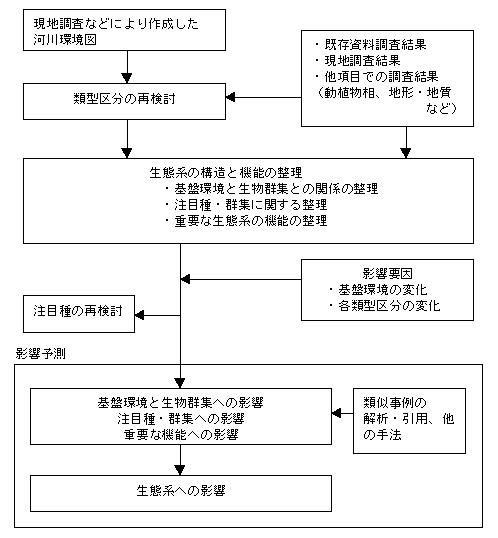

現地調査によって確認された種のうち、鳥類、魚類、底生動物類の一覧を表I-2-16に示す。

河川の基盤環境との結びつきが強い底生動物、魚類および水鳥などの生物では、縦断方向の区分が比較的明確であった。基盤環境やこれらの水生生物群集に基づき類型区分をおこなうと、まず、基盤環境、水域生物および一部の陸域生物のいずれもが10km地点の下流側と上流側、すなわち汽水域と淡水域で明瞭に区分できた。

汽水域と淡水域をさらに細かく区分すると、汽水域は河口~4km(類型区分I-1)、4~7km(類型区分I-2)、7~10km(類型区分I-3)の3区、淡水域は10~14km(類型区分II-1)、14~20km(類型区分II-2)の2区に区分するのが妥当であると判断できた。よって、この5つの区分を類型区分とした。

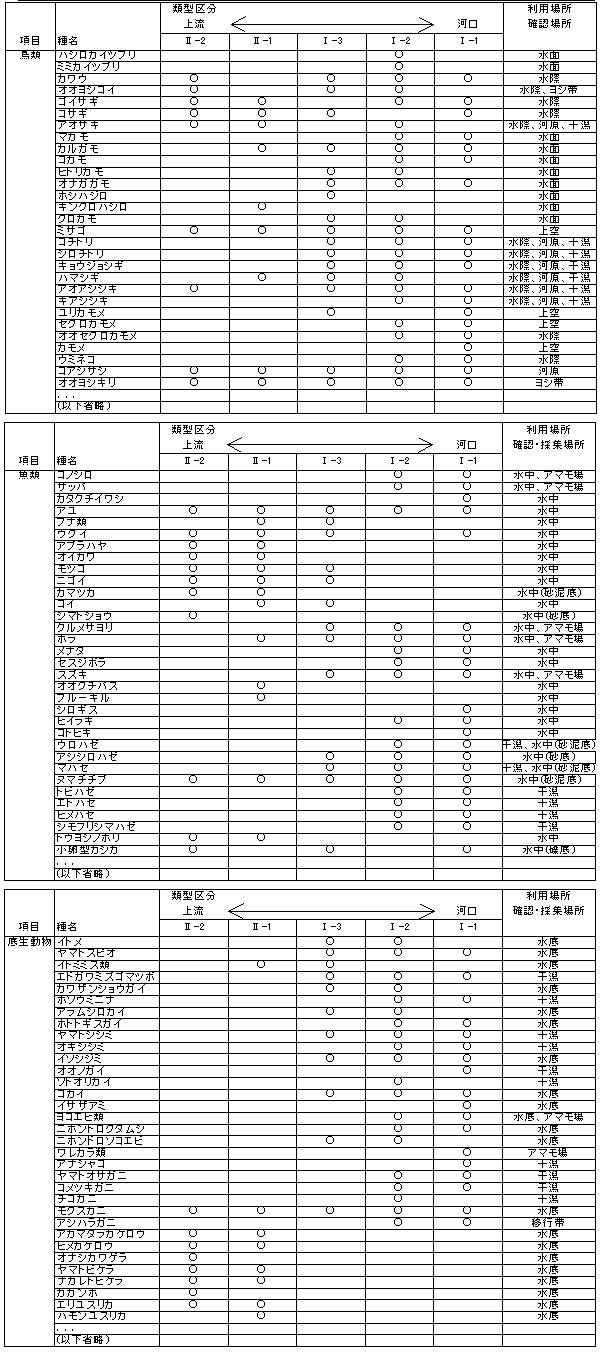

類型区分と基盤環境および生物の分布などを図I-2-21に示す。

2)各類型区分における調査・予測結果の概要

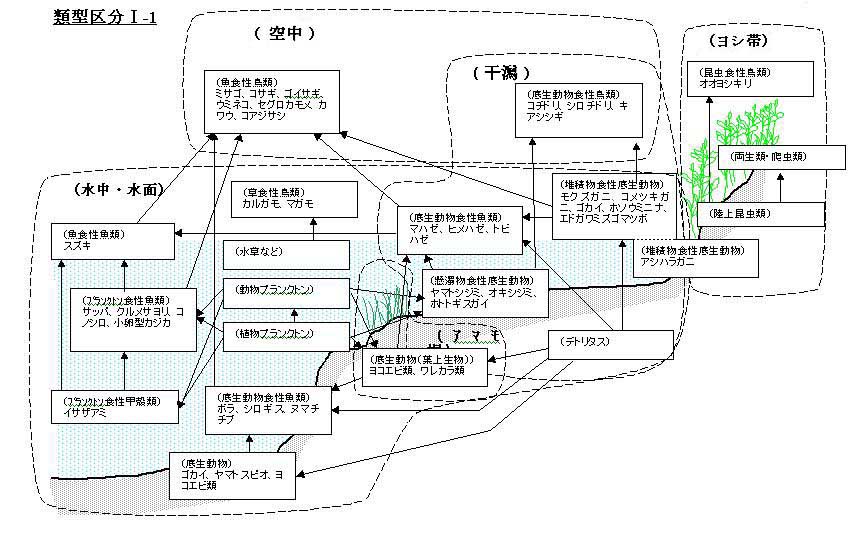

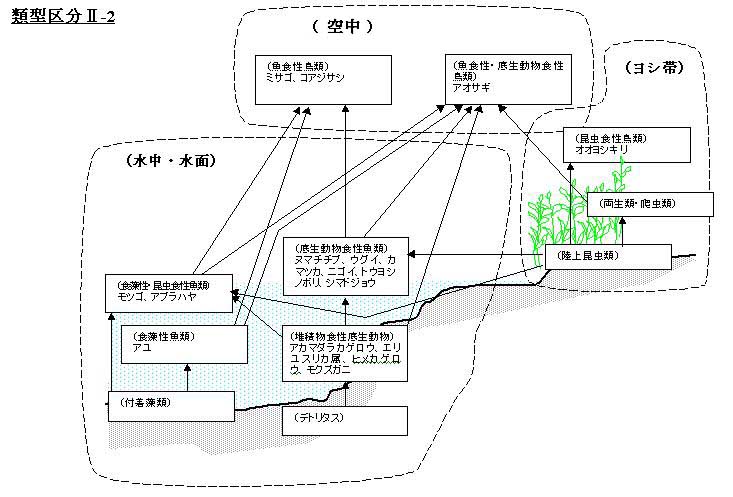

現地調査結果で確認された種について食物連鎖の観点から類型区分ごとに整理し、そこに成立する生態系を取りまとめ、図I-2-22に示す。

各類型区分の基盤環境および生物群集の特性を整理するとともに、影響予測結果を以下に示す。

[1]類型区分I-1(河口~4km地点)

(ⅰ)調査結果の概要

類型区分I-1は、河口に近く、広大な干潟を有する汽水域である。潮汐に伴う塩分の日周変動が大きく、調査対象範囲内の類型区分の中では最も高塩分である。流況は潮汐に伴って順流および逆流を繰り返し、調査対象範囲内では最も流れが弱い。また、河床勾配は最も緩やかである。

本類型区分の干潟上部および河岸には大規模なヨシ原がみられる。また、干潟周辺にはコアマモ群落がみられる。干潟部は主に泥質で形成され、また、その他の河床は砂質、砂泥質で構成されている。

河川内では環形動物のヤマトスピオおよび軟体動物のホトトギスガイなどの底生動物やシロギス、コノシロなどの海産魚がみられる。

干潟部ではエドガワミズゴマツボ、ホソウミニナなどの底生生物やヒメハゼ、トビハゼなどの魚類がみられる。これらの種は干潟への依存度が高いものと推定される。また、干潟上部の移行帯などにはアシハラガニが多い。

また、干潟はシギ・チドリ類の採食場として利用され、さらに水面にはカワウやカモ類が分布し、採食、休息などをおこなっている。

本類型区分で確認された種について、その種間関係(食物連鎖)から生態系の構造を検討すると、干潟ではコチドリ、キアシシギといった底生動物食性の鳥類を頂点とした構造が想定され、また、水中・水面ではミサゴ、ウミネコといった魚食性鳥類を頂点とした構造が想定された。また、干潟周辺部のアマモ場は、ヨコエビ類、ワレカラ類や多くの稚仔魚の生息場所となっており、周辺に生息する魚類などへの餌の供給源であると考えられた。また、プランクトン・デトリタス食性の甲殻類であるイサザアミが多く生息しており、本種も魚類の餌となっていることが想定された。

(ⅱ)影響予測結果の概要

類型区分I-1(河口~4km)において生じる環境変化の予測結果の概要を以下に示す。

・低水護岸の設置に伴い、3~4

kmの区間の移行帯線が単調化し、陸域と水域の間の連続性が分断される。また、移行帯のヨシ原の消失により、水中の栄養塩類濃度が上昇する。

・3~4kmの区間においてT.P.-3mまで浚渫するため、浚渫範囲の水深が増加し、下層の塩分上昇、DO低下が起きる。

・本類型区分は堰下流側であるため、取水により塩分が上昇する。また、流量の減少に伴い、流速が低下する。

・堰上流側において湛水区域が出現し、滞留時間が延びることにより湛水区域内の水質が悪化(BOD、クロロフィルaなどが増加)する。これに伴い堰下流の水質も悪化する。水質悪化により、有機物の底質への堆積、下層DO濃度の低下が起きる。

・取水に伴う流速の低下および遡上した海水が堤体直下でせき止められることにより、堰下流側に粒度の細かい土砂が堆積する。

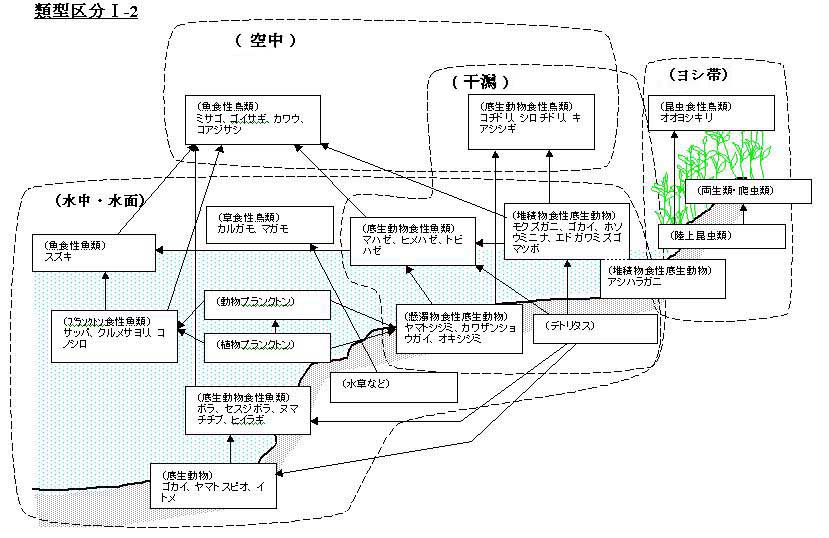

[2]類型区分I-2(4~7km地点)

(ⅰ)調査結果の概要

類型区分I-2は汽水域であり、潮汐に伴う塩分の日周変動が大きい。塩分は類型区分I-1よりも低い。また、類型区分I-1に次いで河床勾配が緩やかであり、河川の蛇行の水裏側には砂質干潟が形成され、礫干潟も点在する。陸域は畑や人工草地など人工的な環境の占める割合が高い。

河川内にはゴカイ、イトメなどの底生動物が多く、典型的な汽水域生態系が形成されている。魚類はヒイラギ、サッパなど海域から入り込む種が多く出現する。

干潟部ではヤマトシジミやカワザンショウガイなど汽水性の種類が卓越する。

本類型区分の生態系を類型区分I-1と比較すると、アマモ場に生息する生物群集が認められないものの、干潟部、ヨシ帯、水面・水中においては類型区分I-1に似た構造が想定された。

(ⅱ)影響予測結果の概要

類型区分I-2(4~7km)において生じる環境変化の予測結果の概要を以下に示す。

・5㎞付近に堰が設置され、堰上流側の5~7km区間は湛水区域となり、汽水域が淡水化する。また、堰の設置に伴う護床工の実施により、堰地点において河床が11,000m2改変される。

・低水護岸の設置に伴い、本類型区分内すべての区間の移行帯線が単調化し、陸域と水域の間の連続性が分断される。また、移行帯のヨシ原の消失により、水中の栄養塩類濃度が上昇する。

・本類型区分内すべての区間においてT.P.-3mまで浚渫するため、浚渫範囲の水深が増加し、堰下流部では下層塩分の上昇などによりDO濃度が低下し、堰上流部では水温による成層形成などにより同じくDO濃度が低下する。

・湛水区域の出現に伴い流速が低下し、滞留時間が延長する。これにより湛水区域内の水質が悪化(BOD、クロロフィルaなどが増加)する。水質悪化により、底質も悪化し、下層DO濃度が低下する。

・湛水区間の底質は、流速が低下することから、粒度の細かい土砂が堆積する。

・堰・湛水区域の存在により、干潟が40,000m2消失する。

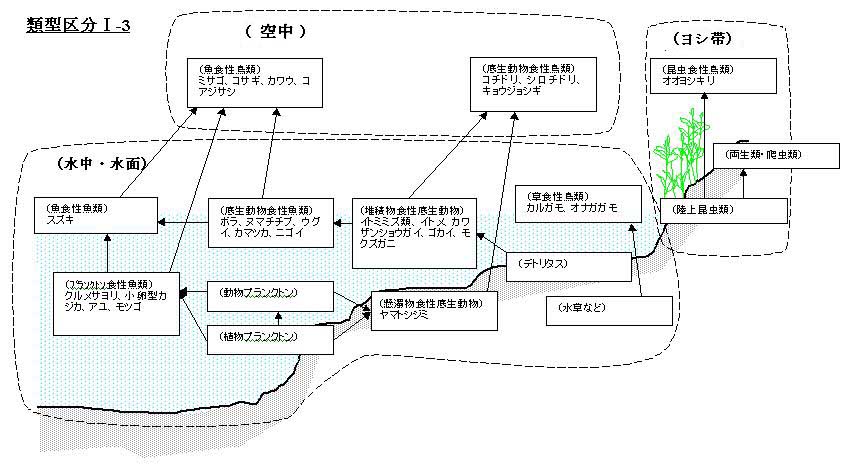

[3]類型区分I-3(7~10 km地点)

(ⅰ)調査結果の概要

類型区分I-3は礫干潟が分布する汽水域の上流端であり、汽水域の中では最も塩分が低い。類型区分I-1、I-2と比較して河床勾配がやや大きく、底質の粒径がやや大きい。

底生動物は、イトメやゴカイが多く、低塩分を反映して、イトミミズ類も生息している。魚類は汽水性魚が多いが、モツゴなど淡水性の種類も混在している。本類型区分には、汽水性種と淡水性種が混在し、汽水から淡水への連続性が重視される類型区分である。

本類型区分の生態系を類型区分I-1、I-2と比較すると、存在する生物種に汽水域の生物と淡水域の生物の混在が認められたが、類型区分I-1などと同様にミサゴ、カワウといった魚食性鳥類やコチドリ、シロチドリといった底生動物食性鳥類を頂点とした構造が想定された。

(ⅱ)影響予測結果の概要

類型区分I-3(7~10km)において生じる環境変化の予測結果の概要を以下に示す。

・低水護岸の設置に伴い、本類型区分内すべての区間の移行帯線が単調化し、陸域と水域の間の連続性が分断される。また、移行帯の消失により水中の栄養塩類濃度が上昇する。

・7~9km区間においてT.P.-3mまで浚渫するため、浚渫範囲の水深が増加し、水温による成層形成などでDOが低下する。

・堰の設置により7~8km区間は湛水区域となり、止水化する。

・本類型区分内すべての区間が汽水域から淡水域に変化する。

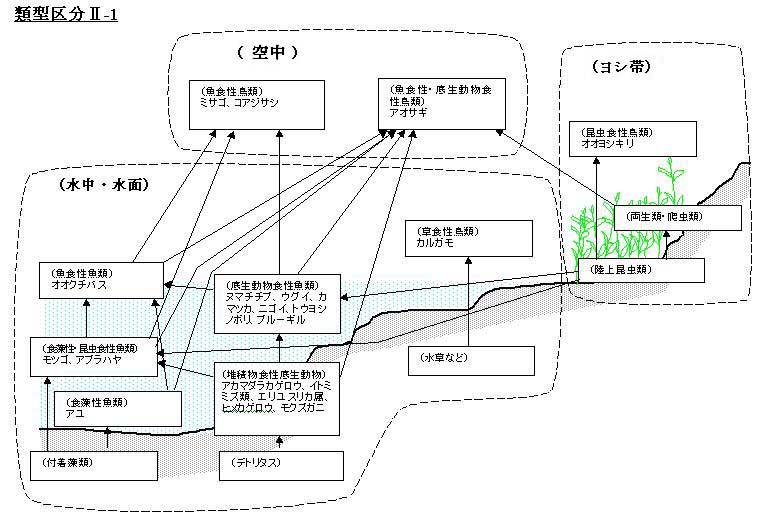

[4] 類型区分II-1(10~14km地点)

(ⅰ)調査結果の概要

類型区分II-1は比較的流れの緩やかな流水域である。

淡水域の類型区分のうち下流側位置し、流れは緩やかで、広い河原や淵があり、河床には礫が多いが、局所的に泥の堆積もみられる。

底生動物は、淡水の流れの緩やかな環境に多くみられるイトミミズ類、ユスリカ類が多い。魚類はニゴイ、フナなどの止水性の種が多い。また、オオクチバス、ブルーギルといった外来性の種も認められる。鳥類ではサギ類やカモ類などもみられる。植生ではツルヨシが多くなり、ヤナギ林も出現する。

本類型区分における生態系は、ミサゴなどの魚食性鳥類とアオサギなどの魚食性・底生動物食性鳥類を頂点とした構造が想定された。なお、水中において類型区分I-1~I-3では魚食性魚類のスズキが上位種として存在していたが、本類型区分では外来種であるオオクチバスが上位に位置していると想定された。

(ⅱ)影響予測結果の概要

類型区分II-1(10~14km)において生じる環境変化の予測結果の概要を以下に示す。

・低水護岸の設置に伴い、本類型区分内すべての区間の移行帯線が単調化し、陸域と水域の間の連続性が分断される。また、移行帯の消失により水中の栄養塩類濃度が上昇する。さらに、低水護岸は10~14km区間に分布するワンドを分断して設置されるため、この区間に分布するワンド200m2が消失する。

[5] 類型区分II-2(14~20km地点)

(ⅰ)調査結果の概要

本類型区分は淡水域のうち上流の流水域である。河川は蛇行し、瀬や淵および河原があり、河床には粒径10mmをこえる礫が多い。大きな淵はない。

底生動物はカゲロウ、カワゲラおよびトビケラ類などの流水性の水生昆虫類が多く、このほかガガンボ類なども多く生息する。魚類はオイカワやウグイなどの流水環境を好む種が多く、カマツカやシマドジョウなども生息し、中流域の魚類群集になっている。植生は低水敷にはヤナギ林やツルヨシ群落が発達する。鳥類はカモ類などの水鳥はほとんどみられなくなり、アオサギやコサギなどのサギ類が卓越する。

本類型区分における生態系は、類型区分II-1と同様に魚食性鳥類と魚食性・底生動物食性鳥類を頂点とした構造が想定された。なお、水中における魚食性魚類は確認されなかった。

(ⅱ)影響予測結果の概要

類型区分II-2(14~20km)において生じる環境変化の予測結果の概要を以下に示す。

・低水護岸の設置に伴い、本類型区分内14~15km区間の移行帯線が単調化し、陸域と水域の間の連続性が分断される。また、移行帯の消失により水中の栄養塩類濃度が上昇する。さらに、低水護岸は、14~15km区間に分布するワンドを分断して設置されるため、この区間に分布するワンド50m2が消失する。

表I-2-16 現地調査によって確認された種、確認位置

図I-2-21 基盤環境による類型区分と生物群集(実施段階)

図I-2-22(1) 各類型区分における生物群集と構造

図I-2-22(2) 各類型区分における生物群集と構造

図I-2-22(3) 各類型区分における生物群集と構造

スコーピング段階で抽出した注目種について、現地調査結果および注目種調査結果などを整理し、その妥当性を検討するとともに、現地調査結果に基づき、新たな注目種の選定をおこなった。整理例を表I-2-17に示す。

以上の結果、スコーピング段階における注目種に加えてエドガワミズゴマツボ、ホソウミニナ、オキシジミ、イサザアミを注目種として選定した。

エドガワミズゴマツボおよびホソウミニナは、現地調査により干潟でのみ生息が確認され、干潟への依存度が高いものと判断された。よって、特殊性の観点からの注目種として新たに選定した。

オキシジミは類型区分Iにおいて生息が確認され、生息密度が高かった。また、本種はヤマトシジミと同様に濾過食者であるため、生態系が有する重要な機能(水質浄化機能)を指標する。よって、典型性の観点から注目種として新たに選定した。

イサザアミは類型区分Iで生息が確認され、春季には生息量がかなり多かった。また、魚類の食性分析により、スズキおよびマハゼなどの稚魚類の主要な餌になっていることが確認された。よって、生態系の有する重要な機能(物質生産機能)を指標する典型性の観点からの注目種として新たに選定した。

オオクチバスおよびブル-ギルは類型区分IIで生息が確認された。両種は止水的な淡水を好むために、堰の存在による湛水区域の出現によって増加が予測される。両種は魚類および大型底生動物、また、魚卵や仔稚魚を捕食することから、生物群集へ直接的な影響を及ぼすほか、魚類の餌生物の捕食および鳥類の餌とされる魚類の捕食により、生態系の栄養段階における下位から上位にまで大きな影響を及ぼす。さらに、湛水区域が両種の供給源となることにより、隣接する他水域における生態系にも影響を及ぼす。したがって、両種は上位性、典型性および特殊性の観点からの注目種には該当しないものの、両種の増加による生態系への悪影響に留意する必要がある。

| なお、この整理例の表中では、出現した生物種の一部から注目種の選定をおこなっているが、実際のアセスメント実施段階では現地調査結果で出現したすべての種を対象として選定し直す必要がある。 |

表I-2-17(1) 注目種の再検討結果(実施段階)

|

種 名 |

注目種としての候補 |

選定結果 |

選定理由(および非選定理由) |

||

|

典型性 |

上位性 |

特殊性 |

|||

|

ヨ シ |

○ |

典型性として選定 |

・調査の結果、類型区分I~IIに共通して分布していた。 ・重要な機能(水質浄化機能および動物の生息場所の形成)を指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

|

コアマモ |

○ |

○ |

典型性として選定 |

・調査の結果、生育面積は狭く、類型区分Iの一部に分布していた。 ・重要な機能(水質浄化機能、生息場所の形成)を指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性がある。 |

|

|

エドガワミズゴマツボ* |

○ |

特殊性として選定 |

・調査の結果、干潟でのみ生息が確認された。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

|

ホソウミニナ* |

○ |

特殊性として選定 |

・調査の結果、干潟でのみ生息が確認された。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

|

ヤマトシジミ |

○ |

典型性として選定 |

・調査の結果、汽水域に広く生息し、生息量も多い結果が得られた。 ・調査の結果、本種の生息は、底質、水深、塩分などに支配されていることが示唆され、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

|

オキシジミ* |

○ |

典型性として選定 |

・調査の結果、類型区分IIに生息し、生息密度も高かった。 ・ヤマトシジミと同様に、重要な機能(水質浄化機能)を指標する。 |

||

|

イサザアミ* |

○ |

典型性として選定 |

・調査の結果、春季から夏季には汽水域における生息量がかなり多いものと推定された。 ・重要な機能(物質生産機能)を指標する。 ・汽水域への依存度が高いものと推定され、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

|

モクズガニ |

○ |

典型性として選定 |

・重要な機能(連続性)を指標する。 ・調査の結果、対象地域には小型個体が多い結果が得られたため、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

|

アシハラガニ |

○ |

典型性として選定 |

・重要な機能(連続性:河川から陸上)を指標する。 ・調査の結果、移行帯(水際)への依存度が高い結果が得られたため、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

|

ヒメカゲロウ |

○ |

典型性として選定 |

調査の結果、類型区分IIに生息量が多かった。 |

||

|

ア ユ |

○ |

典型性として選定 |

・重要な機能(連続性)を指標する。 ・調査の結果、対象地域を幼稚魚の遡上経路および仔魚の流下経路として利用していることが確認された。 ・本種は人為的な放流が盛んにおこなわれているため、注目種として適切ではないが、遡上幼稚魚および流下仔魚は河川の分断、取水および流下所要時間の延長などの影響を強く受けると考えられる。 |

||

|

フナ類 |

○ |

典型性として選定 |

・調査の結果、類型区分IIで生息量が多かった。 ・本種は止水性(流れの緩やかな場所を好む)のため、湛水区域の出現により増加する可能性が高い。 |

||

|

ウグイ |

○ |

× |

・調査の結果、類型区分I~IIに広く、多く生息していた。 ・本種は回遊性種のため、河川の連続性を指標するが、淡水域でも生活史を完結できるため、注目種として適切ではない。 |

||

|

ニゴイ |

○ |

× |

調査の結果、類型区分I~IIで生息が確認されたが、事業に伴う影響をほとんど受けないと判断された。 |

||

|

カマツカ* |

○ |

× |

調査の結果、類型区分IIで生息が確認されたが、事業に伴う影響をほとんど受けないと判断された。 |

||

|

ボラ |

○ |

× |

海域、汽水域および淡水域に広く生息し、生息量も多く、遊泳力も強いため、事業に伴う影響は小さいと判断された。 |

||

注:*は、スコーピング段階では注目種の候補種でなかったが、環境影響評価実施段階においては現地調査結果を踏まえ新たに追加した種を示す。

表I-2-17(2) 注目種の再検討結果(実施段階)

|

種 名 |

注目種としての候補 |

選定結果 |

選定理由(および非選定理由) |

||

|

典型性 |

上位性 |

特殊性 |

|||

|

スズキ |

○ |

× |

海域、汽水域に広く生息し、生息量も多く、遊泳力も強いため、事業に伴う影響は小さいと判断された。 |

||

|

ヒイラギ* |

○ |

× |

調査の結果、夏季から秋季には汽水域にまで生息することが明らかとなったが、汽水域への依存度は低いものと推定された。 |

||

|

マハゼ |

○ |

典型性として選定 |

調査の結果、類型区分Iには生息量がかなり多く、特に春季には河口干潟での生息量が多いものと推定された。 |

||

|

ヌマチチブ |

○ |

× |

・調査の結果、汽水域および淡水域に広く生息し、生息量も多かった。 ・本種は連続性を指標しうるものの容易に陸封されるため、注目種として適切ではない。 |

||

|

トビハゼ |

○ |

特殊性として選定 |

調査の結果、干潟でのみ生息が確認され、生息量も少ないものと推定されたため、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

|

小卵型カジカ |

○ |

典型性として選定 |

・重要な機能(連続性)を指標する。 ・調査の結果、対象地域を稚魚の遡上経路および仔魚の流下経路として利用していることが確認された。 ・遡上稚魚および流下仔魚は河川の分断、取水および流下所要時間の延長などの影響を強く受けると考えられる。 |

||

|

カイツブリ |

○ |

× |

調査では確認されなかった。 |

||

|

カワウ |

○ |

上位性として選定 |

調査の結果、海域~類型区分IIまでを広く採食場にしているものと推定された。 |

||

|

コサギ |

○ |

上位性として選定 |

調査の結果、干潟やワンドを主要な採食場にしているものと推定された。 |

||

|

ゴイサギ |

○ |

× |

調査の結果、干潟やワンドを主要な採食場にしているものと推定されたが、コサギの予測および保全措置を講じることで対応可能と判断された。 |

||

|

ミサゴ |

○ |

上位性として選定 |

調査の結果、海域~類型区分IIまでを広く採食場にしているものと推定された。 |

||

|

コチドリ |

○ |

特殊性として選定 |

調査の結果、干潟を主要な採食場にしているものと推定された。 |

||

|

シロチドリ |

○ |

× |

調査の結果、干潟を主要な採食場にしているものと推定されたが、コチドリの予測および保全措置を講じることで対応可能と判断された。 |

||

|

キアシシギ |

○ |

特殊性として選定 |

調査の結果、干潟を主要な採食場にしているものと推定された。 |

||

|

カルガモ |

○ |

× |

調査の結果、海域~類型区分IIまでに広く生息し、事業に伴う影響が小さいと判断された。 |

||

|

コアジサシ |

○ |

上位性として選定 |

調査の結果、海域~類型区分IIまでを広く採食場にしているものと推定された。 |

||

|

オオヨシキリ |

○ |

典型性として選定 |

調査の結果、繁殖場としてヨシ帯を利用しており、ヨシ帯への依存度が高いものと推定されたため、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |

||

注:*は、スコーピング段階では注目種の候補種でなかったが、環境影響評価実施段階においては現地調査結果を踏まえ新たに追加した種を示す。

(2)注目種の調査・予測結果の概要

注目種(スコーピング段階において代表で取り上げたもののみ)に関する調査・予測結果の概要を以下に示す。

1)ミサゴ

[1]調査結果の概要

ミサゴの生息状況を表I-2-18に示す。

・現地調査の結果、生息個体数は6~10羽であり、最も多く観察されたのは1月であった。

・ミサゴは調査範囲内の河川を広く利用しており、特に汽水域から河口域にかけて多く観察された。

・採食行動は河口から海上部で多くみられ、摂食がみられた場所の多くは水面が静穏な場所であった。

・現地調査の結果、ミサゴはボラ、フナ類を主に捕食していた。

表I-2-18 ミサゴの生息状況

|

項 目 |

調 査 結 果 |

|

分布状況 |

河口~20kmに広く分布。 |

|

観察頻度の高い範囲 |

汽水域から河口域にかけて多く観察された。 |

|

個体数 |

調査期間中に6~10個体を確認。 |

|

雌雄 |

雌雄比は調査期間を通じてほぼ1:1であった。 |

|

年齢 |

不 明 |

|

採食行動 |

採食行動は河口から海上部で多くみられ、摂食がみられた場所の多くは水面が静穏な場所であった。 |

|

餌生物 |

主にボラ、フナ類を捕食。 |

[2]影響予測結果の概要

予測結果については、下記に示す項目について検討した。予測結果の概要を表I-2-19に示す。

表I-2-19 ミサゴの予測結果の概要

|

項 目 |

予 測 結 果 |

|

|

◎採食場の変化によるミサゴへの影響 |

影響要因 |

堰および護岸の存在、湛水区域の出現などによる採食場の変化 |

|

想定される影響 |

ミサゴの採食場が事業による改変を受けることにより、ミサゴの行動圏や摂食行動に影響が及ぶと想定される。 |

|

|

予測内容 |

ミサゴの行動圏や採食行動については、現地調査地域における分布状況と行動パターンから主要な利用環境を把握し、事業による改変の程度からミサゴへの影響を予測した。 |

|

|

予測結果 |

ミサゴは水面の静穏な河口周辺(河口~2km付近まで)を主な採食場としており、河口から5km地点に設置される堰の影響は大きくないと考えられる。また、湛水区域の出現や堰下流域など、水面の静穏な範囲が増加することが考えられることからも、堰の存在による採食場の変化の影響はミサゴにとって大きなマイナスにはならないと予測された。 |

|

|

◎餌生物の変化によるミサゴへの影響 |

影響要因 |

堰の存在に伴う上下流の分断、湛水区域の出現などの事業による環境変化に伴う餌生物の変化 |

|

想定される影響 |

事業により、ミサゴの餌生物の生息環境が改変され、それに伴い餌生物が変化し、ミサゴに影響を及ぼすと想定される。 |

|

|

予測内容 |

現地調査地域でミサゴが餌として捕獲した生物の調査、それら餌生物の分布状況を調査し、事業実施に伴う環境の変化によって想定される餌生物の変化の程度から、ミサゴへの影響を予測した。 |

|

|

予測結果 |

ミサゴの主要餌生物であるボラについて、分布状況の変化予測をおこなった結果、ボラは堰下に滞留し、個体数は維持されることが示された。さらに、湛水区域にはコイおよびフナなどの魚類が増加する可能性が示された。この結果から、堰の存在、湛水区域の出現などによるミサゴの餌生物への影響、およびミサゴの採食場への影響は、大きくはないと予測された。 |

|

|

ゴ個体群への影響 として利用するミサ ◎調査範囲を採食場 |

予測結果 |

採食場や餌生物の変化がミサゴへ与える影響は大きくないものと予測されたこと、また、本種の主要な分布域は海岸であることからも、本地域のミサゴ個体群への影響は小さいものと考えられた。 |

2)ヤマトシジミ

[1]調査結果の概要

ヤマトシジミの生息状況を表I-2-20に示す。なお、水質浄化機能に関する調査結果については、後述「2-2-3

重要な生態系の機能に関する調査・予測結果の概要」に示す。

・聞き取り調査によれば、ヤマトシジミの放流範囲は10km地点から下流側約5kmの範囲である。

・主要なヤマトシジミ漁場は、7kmおよび5kmの左岸付近、2kmの右岸付近の3水域である。これら主要漁場の環境条件は、いずれも浅い感潮域で、底質も有機物量が少ない砂質底であった。

・ヤマトシジミの分布調査結果によれば、ヤマトシジミは10km地点から河口部付近までの広い範囲に生息し、高密度生息域は、汽水域の中の比較的上流側に多く、7km付近左岸、2kmの右岸などであった。多く生息している場所は、地形的に土砂が堆積しやすく、干潟が形成されている所であった。また、稚貝と成貝の分布場所をみると流程方向では両者に大きな違いはみられなかったが、稚貝はヨシ原のある干潟に多く、成貝はその前面の干潟よりやや深い所に多かった。

・ヤマトシジミの生息密度と環境条件との関係は、[1]生息する地盤高は概ねT.P.-1m以浅である、[2]硫化物は0.2mg/g以下で、酸化状態にある所に多い、[3]砂泥質から砂質の所に多い。

表I-2-20 下流域におけるヤマトシジミの生息状況

|

項 目 |

調 査 結 果 |

|

|

放流場所 |

10km地点から下流側5kmの区間 |

|

|

主要な漁場 |

河口から7km、5kmの左岸付近および2kmの右岸付近の3水域 |

|

|

流程分布 |

河口付近から10km地点までの広い範囲に分布する。 |

|

|

生息密度の高い分布域 |

7km付近左岸、2kmの右岸など、干潟となっている場所である。また、これらの場所は主要漁場とほぼ一致していた。 |

|

|

環境条件と生息密度 |

地盤高 |

潮間帯下部~浅場(T.P.-3m~+1m)で生息が確認できた。また、T.P.-1~+1mで密度が高かった。 |

|

底質粒度 |

砂質および砂泥質に多い傾向がみられた。 |

|

|

強熱減量 |

1%程度の所に多い傾向がみられた。 |

|

|

硫化物 |

0.2mg/g以下の所に多い傾向がみられた。 |

|

|

TOC |

8mg/g以下の所に多い傾向がみられた。 |

|

[2]影響予測結果の概要

予測結果については、下記に示す項目について検討した。予測結果の概要を表I-2-21に示す。なお、水質浄化機能に関する予測結果については、後述「2-2-3

重要な生態系の機能に関する調査・予測結果の概要」に示す。

表I-2-21 ヤマトシジミの予測結果の概要

|

項 目 |

調 査 結 果 |

| 仔アユの流下状況 |

・流下期間は10月上旬~12月下旬であり、盛期は11月中旬であった。 ・流下時間帯は概ね18時~3時であり、ピークは20時~24時であった。 ・流下密度は夜間には全層にほぼ均一であり、昼間は下層で高かった。また、流速の大きい流心部で密度が高かった。

|

| 仔アユの日齢組成 | 流量50m3/秒では、産卵場最下流部で0~1日齢、汽水域上流部で1~2日齢、堰の設置地点では2~3日齢にモードがみられた。 |

| 仔アユの卵黄吸収 | 仔アユの日齢および卵黄長の調査から、アユの卵黄吸収は約6日で終了すると考えられた。 |

| 稚アユの遡上状況

|

・遡上期間は3月下旬~6月下旬であり、盛期は4月下旬~5月下旬であった。 ・遡上尾数は6時~18時に多かった。 ・遡上尾数は上げ潮時に多かった。 ・主な遡上経路は、流量が多い場合には河岸寄りにあり、流量が少ない場合には流心部にあった。 |

[2]影響予測結果の概要

予測結果については、下記に示す項目について検討した。予測結果の概要を表I-2-23に示す。

表I-2-23 アユの予測結果の概要

|

項 目 |

予 測 結 果 |

|

|

◎流下仔アユ・遡上稚アユ個体数の変化 |

影響要因 |

堰の存在および堰からの取水 |

|

想定される影響 |

・河川の分断、湛水区域の出現などによって河川水の流下時間が延長し、仔アユの流下時間が延長する。 ・遡上稚アユの遡上阻害が生じ、遡上量が減少する。 ・取水によって取水口に仔アユが迷入し、個体数が減少する。 ・取水口に稚アユが迷入し、個体数が減少する。 |

|

|

予測内容 |

・河川流量および湛水容量などから河川水流下時間を試算し、仔アユの流下時間の変化量を推定した。また、現地調査地域における仔アユの分布状況、孵化後の発生状況から、流下時間の変化が仔アユに及ぼす影響を予測した(定量的予測)。 ・堰の存在による稚アユの遡上への影響を事例などを用いて定性的に予測した。 ・取水中に迷入する仔アユの個体数を、仔アユ分布、河川流量および計画取水量に基づく粒子追跡シミュレーションを用いて予測した(定量的予測)。 |

|

|

予測結果 |

・堰設置後、仔アユが汽水域に到達するまでの日数は、流量50m3/秒では孵化後約4~5日、流量20m3/秒では孵化後約6日と予測された。流量が20m3/秒を下回ると、仔アユは卵黄吸収前に汽水域まで到達できないと考えられる。 ・堰からの流量を10.0m3/秒、取水量を15.0m3/秒と仮定すると、堰設置後、仔アユの流下量は全体の40%程度に減少すると予測された。 ・堰の存在により、遡上稚アユが遡上阻害を受けると予測された。 |

|

4)トビハゼ

[1]調査結果の概要

トビハゼの生息状況を表I-2-24に示す。

・トビハゼは汽水域中流部(5km地点)付近に存在する泥干潟を中心に生息し、当該河川では限られた範囲のみに生息していることが明らかになった。

・生息する地盤高は干潟部に限られ、T.P.2m以浅に分布する。

・底質は泥分の多い所に生息する。

表I-2-24 泥干潟におけるトビハゼの生息状況

|

項 目 |

調 査 結 果 |

|

|

流程分布 |

汽水域中流部(河口から5km地点)付近にある泥干潟を中心に分布する。 |

|

|

生息密度の高い分布域 |

泥質の干潟となっている場所。 |

|

|

環境条件と生息密度 |

地盤高 |

干潟域(T.P.2m以浅)にのみ生息。 |

|

底質粒度 |

泥分の多い所に生息。また、満潮時には河岸に多数存在する人頭大程度の礫上に移動する。 |

|

|

水質 |

BOD~5.0mg/L、日平均塩分10~25程度の水域に生息が確認された。 |

|

|

干潟周辺の流況 |

流速は微弱である。 |

|

[2]影響予測結果の概要

予測結果については、下記に示す項目について検討した。予測結果の概要を表I-2-25に示す。

表I-2-25 トビハゼの予測結果の概要

|

◎トビハゼの個体群の変化 |

直接的な変化 |

影響要因 |

堰の設置などによる生息場所の消失 |

|

想定される影響 |

堰の設置、護床工の実施などによりトビハゼの生息場所が消失し、トビハゼの現存量が減少すると想定される。 |

||

|

予測内容 |

・調査地域内の生息個体数と消失区域内の生息個体数の関係から減少率を予測した(定量的予測)。 ・調査地域内に生息しているトビハゼの生息個体数は、分布調査におけるトビハゼの生息密度に泥干潟の面積を乗ずることにより求めた。 |

||

|

予測結果 |

・堰設置によってトビハゼの生息場所(5,000m2)のうち約3,500m2が消失すると予測された。その消失面積に生息するトビハゼの現存個体数のうち2,800個体が影響を受ける(減少する)と予測された。 ・調査地域内に生息しているトビハゼの全現存個体数は4,000個体程度である。よって、堰の存在による減少率は約70%となると予測された。 |

||

|

間接的な変化 |

影響要因 |

堰下流部の生息環境の変化 |

|

|

想定される影響 |

堰の存在および供用によって流量、水質・底質などが変化することにより、トビハゼの生息可能場所の環境変化が想定される。 |

||

|

予測内容 |

トビハゼの生息状況、生理的・生態的特性などと生息環境(流量、水質・底質など)の予測結果との関係から予測する(定性的予測)。 |

||

|

予測結果 |

・トビハゼの生理的・生態的特性を考慮すると、生息場所である泥干潟の環境条件の変化に伴いトビハゼの生息(個体群)に影響が生じる可能性があると予測された。 |

2-2-3 重要な生態系の機能に関する調査・予測結果の概要

(1)調査結果の概要

生態系の有する重要な機能については、生物の移動経路を提供する機能、水質浄化機能および物質生産機能に関する調査を実施した。

ここでは、重要な機能のうち、例として移動経路の提供および水質浄化機能に関する調査結果の概要を示す。

1)連続性を指標する注目種の調査結果

現地調査で確認された回遊性の魚類のうち、代表的な種は小卵型カジカおよびアユである。小卵型カジカは2月~4月に稚魚(体長30mm前後)が対象範囲を遡上し、3月下旬に遡上量が多かった。遡上経路は河岸寄りの浅所であったが、干潟周辺やワンドが特に重要な遡上経路であるとは考えられない。

また、小卵型カジカの仔魚は12月~2月に対象範囲を流下し、流下盛期は1月中旬であった。流下時間は夜間であり、特に1時~4時に密度が高かった。流下する層は下層が主体であった。

アユの遡上期は3月下旬~6月下旬であり、盛期は4月下旬~5月下旬であった。アユの遡上はほぼ昼間に限られ、遡上量は上げ潮時に多かった。主な遡上経路は、流量が多い場合には河岸寄りにあり、流量が少ない場合には流心部にあった。

また、仔アユの流下量は11月中旬に多く、流下密度は20~0時に高かった。仔アユの流下密度は夜間には全層にほぼ均一であり、昼間は下層で高かった。また、流速の大きい流心部で密度が高かった。孵化した仔アユが汽水域に到達するまでの日数は、流量50m3/秒で孵化後1.5~2.0日、流量20m3/秒で孵化後約3日(年平均日流量は60m3/秒)であった。仔アユの卵黄吸収は孵化から約6日で終了する。

以上のように、対象範囲は回遊性生物の移動経路として重要であることが明らかとなった。

さらに、河川下流域では、潮汐による海水の遡上・流下が生物群集の移動、分散に大きく関与していることが知られている。本ケーススタディでは、河口部における塩分を緩混合型としたが、緩混合となるのは主に大潮期であり、小潮期には塩水楔として海水が遡上する。塩水楔は緩混合時よりもより上流域にまで遡上するため、この遡上は汽水性動物の生息を支配する要因ともなる。例えば、ヤマトシジミの浮遊幼生に代表される汽水性底生動物の幼生には、上げ潮時に浮遊し、下げ潮時には沈降して汽水域からの散逸を防ぐ、あるいは汽水域における生息域を拡大しようとする機構が働いていることが知られている。

2)水質浄化機能を指標する注目種の調査結果

前述のように、ヤマトシジミは濾過食者であり、水中の懸濁物を濾過する機能を有している。したがって、ヤマトシジミの生息範囲において本種による濾過速度を調査した結果、水温10~20℃の間では、1個体、1時間当たり0.2L、25℃では約0.4Lの濾過速度を有していることが明らかとなった。

以上の結果を用いてヤマトシジミによる水質浄化機能を算定した(表I-2-26参照)。

ヤマトシジミは類型区分I-2およびI-3に多く生息する。また、T.P.-3m以浅に生息し、-1m以浅に多い。よって、地盤高別に面積を求めて平均個体密度から現存量を推定すると類型区分別、地盤高別では約20万~2,100万個体である。ここで、T.P.0m以浅の平均的な冠水時間は12時間/日であり、-1m以深は干出することはないため、これより日当たり濾水量を求めると水温10~20℃(春季・秋季)で960~50,400m3(合計169,440m3)、水温25℃(夏季)で1,920~100,800m3(合計338,880m3)となる。

これは、対象範囲における平均的なクロロフィルa濃度を10μg/Lとすると、クロロフィルa換算で春季および秋季には日当たり約1.7kg、夏季には約3.4kgの有機物除去機能を有することになる。

表I-2-26 ヤマトシジミの濾水量(生息密度調査および濾過速度調査結果からの試算)

(2)影響予測結果の概要

陸水域生態系のもつ機能は、水生生物の移動経路、水質浄化機能、動物の生息場所を提供する機能、物質生産機能が想定される。これらのうち、環境の変化に伴い変化すると予測された事項を以下に示す。

・事業の実施に伴う堰本体の出現により、5km地点で河川が上・下流に分断され、移動経路としての機能が低下する。

・堰は5km地点に設置され、約3kmの湛水区域が形成される。湛水区域の出現により、湛水区域上流端から堰までの水の流下時間が現況の16時間に対して41時間に延長し、移動経路としての機能が低下する。

・低水護岸の設置により、3~15km区間の移行帯(360,000m2)が消失し、動物の生息場所を提供する機能の低下、陸域と水域の移動経路としての機能の低下が予測される。

・移行帯が360,000m2消失することにより水質浄化機能が低下する。

・基礎生産力の高い汽水域が2,500,000m2消失することにより、汽水域の生物による物質生産機能・水質浄化機能、汽水域生物の生息場所としての機能が低下する。

・堰の設置により干潟域が40,000m2消失することにより、干潟の持つ動物の生息場所を提供する機能の低下、水質浄化機能の低下、物質生産機能の低下が予測される。

次に、以上の機能のうち、例として連続性および水質浄化機能に関する予測をおこなった。

1)連続性を指標する注目種の予測結果

連続性を指標する注目種のうち、アユを例にとると、堰設置後、仔アユが汽水域に到達するまでの日数は、流量50m3/秒では孵化後約4~5日、流量20m3/秒では孵化後約6日と予測された。したがって流量が20m3/秒を下回ると、仔アユは卵黄吸収前に汽水域まで到達できず、死に至ると予測された。

堰からの流量を10.0m3/秒、取水量を15.0m3/秒と仮定すると、取水に伴って仔アユの流下量は全体の40%程度に減少すると予測された。

稚アユの遡上については、堰の設置により遡上不能となるが、魚道などの取り付けにより、ある程度の遡上が可能となる。

以上のように、堰の存在および供用によって連続性は大きな影響を受けるが、仔アユの予測結果から、同様の流下特性を有する小卵型カジカの流下仔魚なども同様の影響を受けることが予測される。また、遡上については、アユは遡上力が強いため、アユ以外の回遊性生物にはそれ以上の影響が生じるものと考えられる。

2)ヤマトシジミによる水質浄化機能

ここでは、ヤマトシジミによる水質浄化機能についての予測をおこなった。

「(1)調査結果の概要」の「2)水質浄化機能を指標する注目種の調査結果」においてヤマトシジミの水質浄化能力を算定した。事業によりヤマトシジミの生息区域は、事業前では類型区分I-1~I-3の48万m2から事業後では類型区分I-1とI-2の14万

m2に減少する。よって、生息面積の変化に伴う浄化能力の変化を定量化した(表I-2-27参照)。

この結果、事業によって春季・秋季、夏季ともに浄化能力は事業前の26%程度にまで低下すると予測された。

表I-2-27 ヤマトシジミによる水質浄化機能の変化

|

類型区分 項目 時期 |

I-3 |

I-2 |

I-1 |

|||||

|

日濾水量 |

有機物除去能力 |

日濾水量 |

有機物除去能力 |

日濾水量 |

有機物除去能力 |

計 | ||

|

事 業 前 |

春季 秋季 |

50,400 m3 |

0.50kg |

112,800 m3 |

1.13kg |

6,240m3 |

0.06kg |

1.69kg |

|

夏季 |

100,800 m3 |

1.00kg |

225,600 m3 |

2.26kg |

12,480m3 |

0.12kg |

3.38kg |

|

|

事 業 後 |

春季 秋季 |

0 m3 |

0 kg |

37,600 m3 |

0.38 kg |

6,240m3 |

0.06kg |

0.44kg |

|

夏季 |

0 m3 |

0 kg |

75,200 m3 |

0.75kg |

12,480m3 |

0.12kg |

0.87kg |

|

2-2-4 生態系への影響予測結果の概要

事業によって生じる陸水域生態系への影響は、基盤環境の変化に伴う生物群集の変化、生息環境の変化、食物連鎖構造などの生物種・群集間の関係の変化などの予測および生態系の機能を指標する注目種に着目した予測結果により総合的に予測する必要がある。

本ケーススタディにおいては、河口堰事業によって移行帯の消失、汽水域の減少、DO濃度の低下、底質の変化(細粒化など)、水質の富栄養化、干潟の消失、取水の発生、流速の低下および在来河床の消失などが生じ、この結果、[1]アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類に代表される移行帯(ヨシ帯など)への依存度が高い生物群集の減少、[2]ヤマトシジミに代表される汽水性底生動物群集の減少、[3]マハゼに代表される汽水性魚介類およびイサザアミに代表される汽水域に特有な餌生物の減少、[4]トビハゼなどに代表される干潟生物の減少および[5]取水口への迷入による水生生物の減少(特に遊泳力が弱い幼生や仔魚類に大きな影響が生じる)などが直接的に生じるものと予測される。

ここで、例えば食物連鎖構造に着目すれば、底生動物食魚類および鳥類や、魚食性魚類および鳥類、プランクトン食などこれら以外の生物を餌とする魚類において、餌環境の悪化などが生じるものと予測される。

以上のほか、特定の環境要素(干潟やヨシ帯など)への依存度が高い生物種の減少、また、汽水性生物種の減少により、それらと競合する生物種・群集の増加あるいは生息域の拡大なども予測される。

一方、河口堰の存在に伴い、湛水区域という新たな生息環境の出現により、止水性の生物種・群集の増加が予測され、中でもオオクチバスおよびブルーギルといった魚食性魚類が増加することによって湛水区域における生態系へ悪影響を及ぼす可能性があるとともに、湛水区域に接続する他の環境(生態系)への影響も懸念される。

さらに、生態系の有する重要な機能においては、[1]移動経路の分断(移行帯の消失および堰の存在に伴う連続性の消失)、[2]水質浄化機能の低下、[3]動物の生息場所の減少および[4]物質生産機能の低下が予測され、中でも、移動経路の分断は、アユや小卵型カジカなどのように主な生息場所が河川上流~中流域である生物種の減少を招くことにより、上流域、中流域の生態系といった広い範囲に影響を及ぼす可能性がある。また、生息場所の減少、水質浄化機能および物質生産機能の低下は、懸濁有機物の海域への負荷量の増加や汽水域・干潟などを育成場とする動物(一時的に汽水域や干潟を生息場所として利用する)の減少を招くことにより、その影響は汽水域に止まらず、海域における生息環境や生物生産力にまで影響を及ぼす可能性がある。

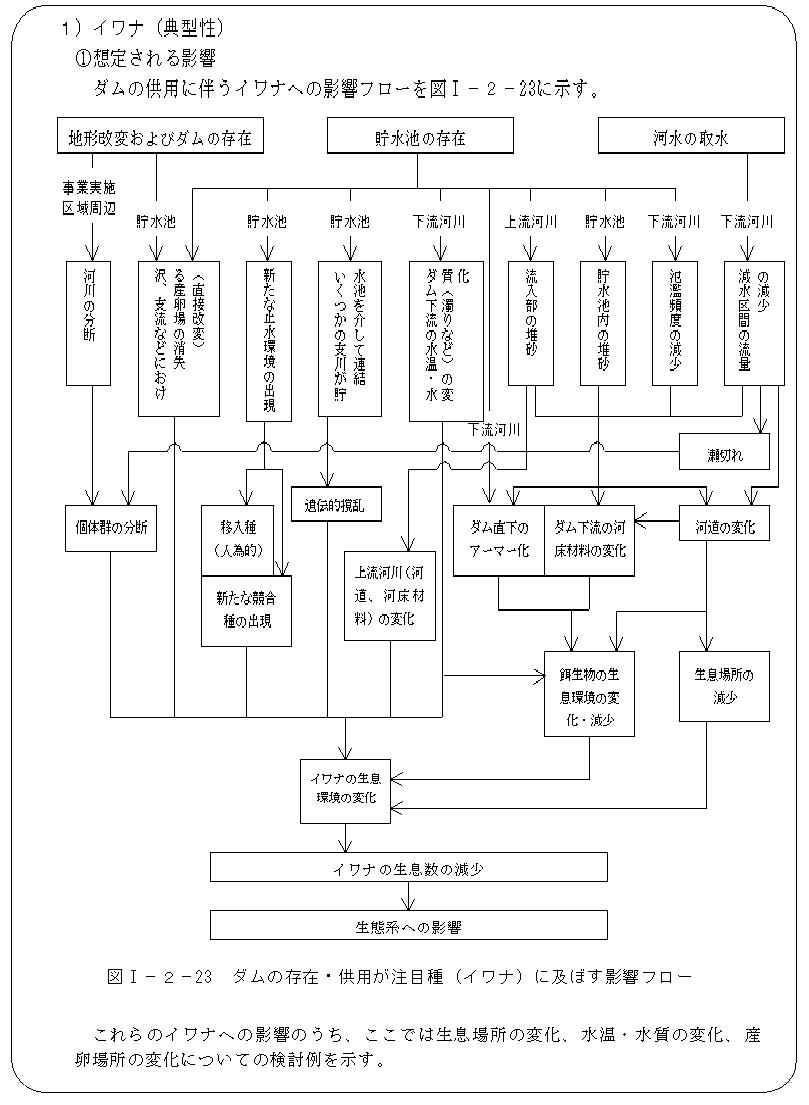

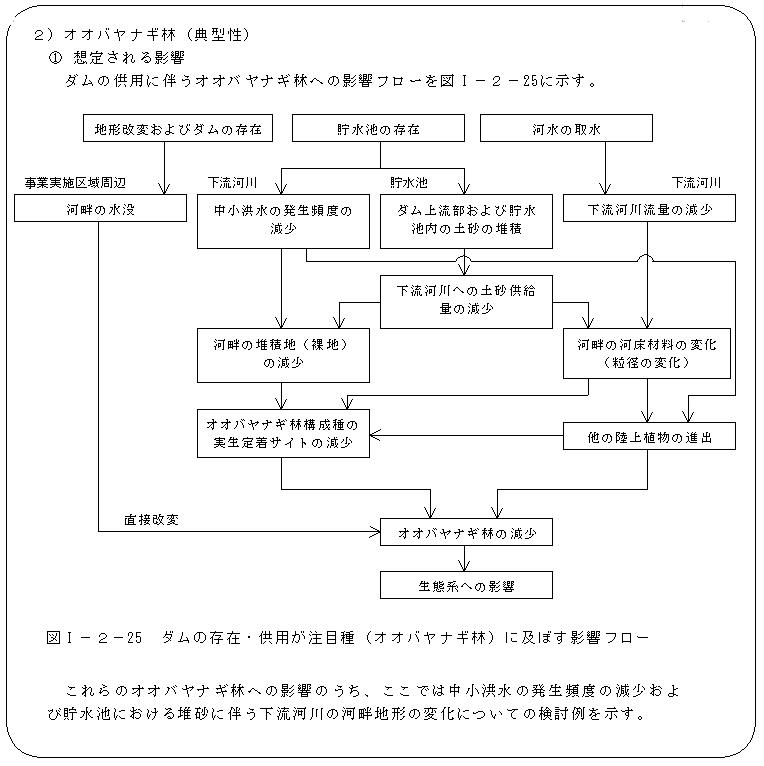

3 河川上流域における環境影響評価上の留意点―河川上流域におけるダム事業を例として―

陸水域生態系の調査・予測ケーススタディでは、河川下流部における河口堰に主力をおいて詳細に解説した。しかしながら、河川においては河川上流部でのダム事業もまた数多くみられる。河川上流部では、河川下流部とは異なった地域特性を有していることから、河口堰版で示した観点とは違った留意点があるものと考えられる。ここでは、河川上流部における環境影響評価の留意点について、ダム事業を例に、主なものを取りまとめた。

なお、ここで示す留意点は、陸水域(河川域内)生態系への影響に限ったものである。陸域を主とした生態系への影響については、別途、里山地域の面開発事業を例に整理をおこなっているため、ここでは対象外とした(「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局,2000)参照)。

3-1 事業計画の把握および事業に伴う影響要因の整理について

(1)事業計画の整理把握

事業計画の整理把握に際しては、以下の点に留意する必要がある。

[1]ダムの形式はコンクリートダム(重力式コンクリートダム、アーチ式ダムなど)およびフィルダムに大別され、この種類は地質条件および地形条件などによって決定される。ダムの種類により施工内容、周辺地域および下流への影響が異なることから、この点に留意する。

[2]ダム堤体の工事のみならず、護床工および河岸の整備など、河川域内における付帯工事も環境影響を発現する。よって、それらの工法および規模などを整理する必要がある。

[3]ダム事業では、対象事業のみならず、水系を同じくする複数の既存のダムなどによる複合的な影響によって、ダム建設地から遠く離れた河川下流部や海域における生態系にまで影響を及ぼす可能性がある。したがって、ダム下流~海域までの広範囲にわたる生態系への影響についても視野に入れる必要がある。

(2)事業に伴う影響要因の整理

河川上流域におけるダム事業においては、種々の環境影響が発現するが、まず、ダムの存在によって大規模な貯水池が出現し、貯水池周辺の生態系に大きな影響を及ぼすとともに、河川の連続性が分断され、イワナなどの河川内を移動する生物の移動経路の消失を招く。

加えて、河川下流域における河口堰事業などとは異なり、上流域において留意すべきは、工作物より下流に及ぼす生態系への影響が大きいことである。すなわち、ダムの運用によって流量が減少し、また、流量の安定化により、下流域の基盤環境および生態系に影響を及ぼす。

ダム事業による下流域への主要な環境影響は表I-2-28のとおりであるが、表に示す影響要因は単独で作用するのみではなく、複合的に作用して影響を及ぼす場合があることにも留意する必要がある。例えば、流量が減少して生息域が狭められると同時に、夏季の低温水の放流、濁りの発生などにより、成長が阻害され、アユの減少と小型化が生じるなどといった場合が想定される。

表I-2-28 河川上流域でのダム事業による主要な影響の例(下流域への影響)

|

物理・化学的な影響 |

生物および生態系への影響 |

|

・流量の減少および安定化。 ・短期的な流量の変化(Hydro-peaking操作をおこなう運用による)。 |

・生息場所としての流路形状の変化。 ・流量減少の影響。 ・流量安定化の影響。 ・急激で短期的な流量変動の影響。 |

|

・ダムの存在による土砂や物質のかん止。 ・河床低下とそれに伴う粗粒化(アーマーコート化)の下流への伝播。 ・砂質系材料のダムでのかん止による下流河道での砂州環境の固定化。 |

底質変化に伴う基盤環境の変化。 |

|

貯水池内の河川水交換速度の低下による水温および水質の変化。 |

・水温環境の変化。 ・濁りの発生。 |

|

長期的には零筋固定、砂州などの陸化、植生繁茂、樹林化などの傾向に代表される河相の変貌。 |

基盤環境の変化。 |

また、ダムの運用方法によって下流への影響が異なることに留意する必要がある。ダムからの放流方式には、河川の定常流量を減少させる運用(発電ダムおよび多目的ダムなど)、流量の日変動および季節変動を減少させる運用(治水ダムなど)、時間単位で急激かつ大きな流量変動を伴う運用(Hydro-peaking操作をおこなう発電ダムなど)があり、その種類によって下流域の生態系へ及ぼす影響が異なる(表I-2-29参照)。

表I-2-29 ダムの運用方式による下流域生態系への影響の例

以上のほか、ダムによる流量調節の結果、自然状態での頻度および間隔とは異なる出水が生じ、このリズムの変化によって生じる影響にも留意する必要がある。例えば、淀川における調査事例では、下流域に生息するイタセンパラは秋にイシガイの中に産卵し、春に仔魚が孵出するが、この孵出にはイシガイが冬季に干出し、春先に冠水することが必要であることが明らかにされている。したがって、この干出と冠水のリズムに変化が生じれば、イタセンパラの再生産に影響を及ぼすことが想定される。

3-2 調査・予測の対象範囲の設定について

ダム建設予定地域およびその周辺地域は、一般的に山間部であることが多い。

山間部は谷や尾根が連続し、谷戸が入り組んでいる場合が多い。よって、調査・予測の対象範囲を設定する際には、事業実施による影響範囲に加えて、その範囲を含む尾根や谷などの地形的な要素を勘案する必要がある。

また、対象地域の生態系の自然的特性や周辺との連続性などの点に留意して、本川との合流箇所および主な支川との合流箇所などを目安として各事業で検討する。

さらに、前述の流量減少および安定化は、河川下流域にまで変化をもたらすことに留意する。

3-3 類型区分について

河川域における動植物の生息環境は、河川形態、河床勾配、河床材料(底質)、河畔の植生、周辺の土地利用状況や河岸の地形および水質などと密接な関係がある。したがって、事業実施区域周辺の生態系の特性を把握するため、これらの基盤環境の現況を整理し、まとまりを有する地域ごとに類型区分をおこなう。

河口堰ケーススタディでは、類型区分における環境要素として塩分の縦断分布を重視したが、上流域では異なる視点で類型区分をおこなう必要がある。

河川上流域での類型区分における重要な視点(環境要素)の例を以下に示す。

[1]瀬、淵などの分布(流路形状)

[2]河床材料の分布(粒度組成、貫入度など)

[3]流速および水深分布

[4]水生植物帯の分布

[5]移行帯の形状および構成材料

[6]河畔林によるカバー率

3-4 陸水域およびその生態系が有する重要な機能について

陸水域生態系には、類型区分のみでは把握できない重要な機能がある。したがって、予測に際しては類型区分とは別にこれらの重要な生態系の機能にも着目する必要がある。

河川上流域における生態系が有する重要な機能の例を以下に示す。

[1]河川の持つ連続性:河川の有する連続性により、主として河川を行き来する種の移動経路を提供する。

[2]動物の生息場所・繁殖場としての機能:河畔林や移行帯および河床などは生物の繁殖場などとしての機能を有する。

[3]河畔林の持つ機能

・日射遮断機能:渓流部の上空を木々が覆うことで水温上昇を防ぐ。また、付着藻類の生産を制御し、過剰な基礎生産を抑制する。

・水中への栄養分供給機能:上空を覆う木々からの落葉や落下昆虫類は水中の底生動物、魚類などの重要な餌となる。

・その他の機能:倒木による微地形の形成や河畔林による土砂の捕捉、栄養塩類の吸収および排出が挙げられる。

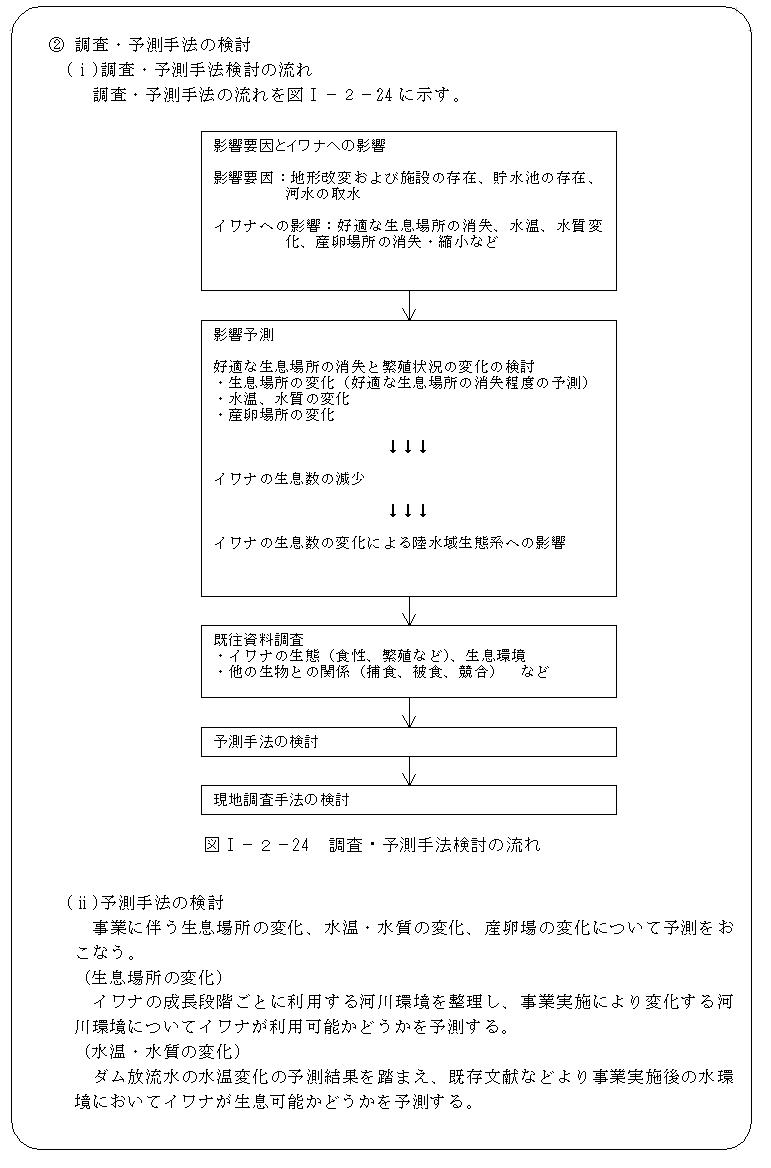

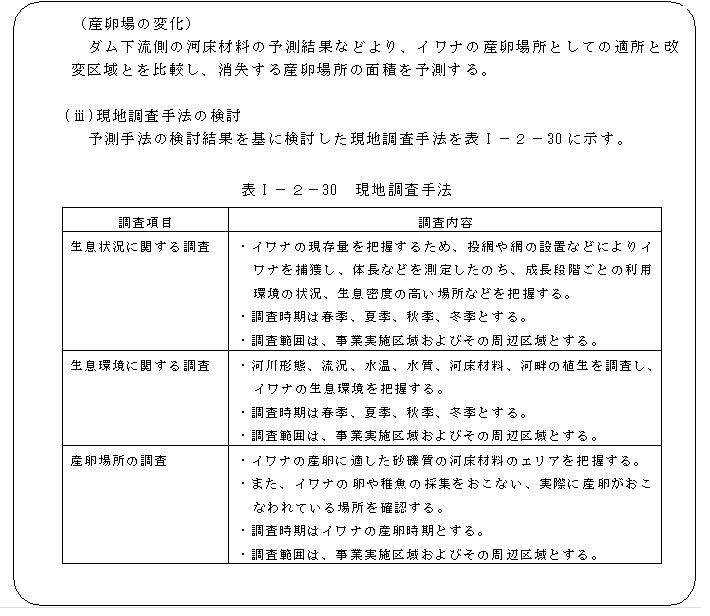

3-5 注目種に関する調査・予測手法の検討例

ここでは、抽出された注目種について、調査・予測手法を具体的に検討する。

検討に際しては、できるだけ基盤環境との関わりおよび他生物との関係を明らかにできるように配慮するとともに、予測の定量化にも留意する。

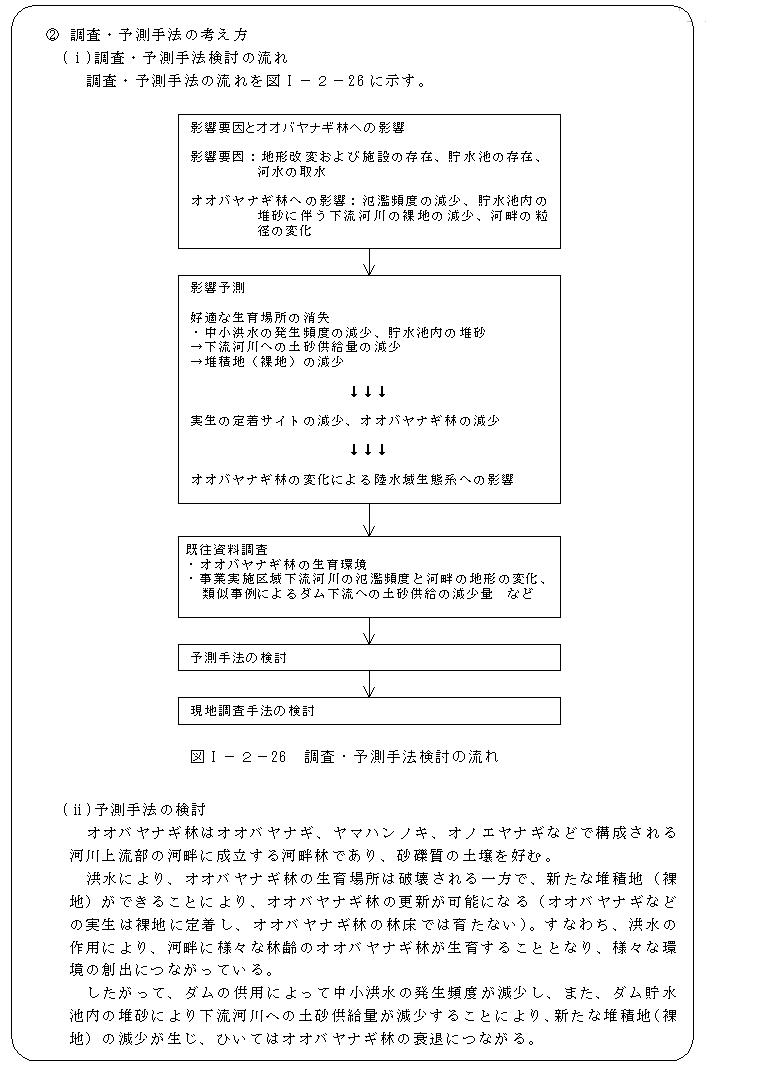

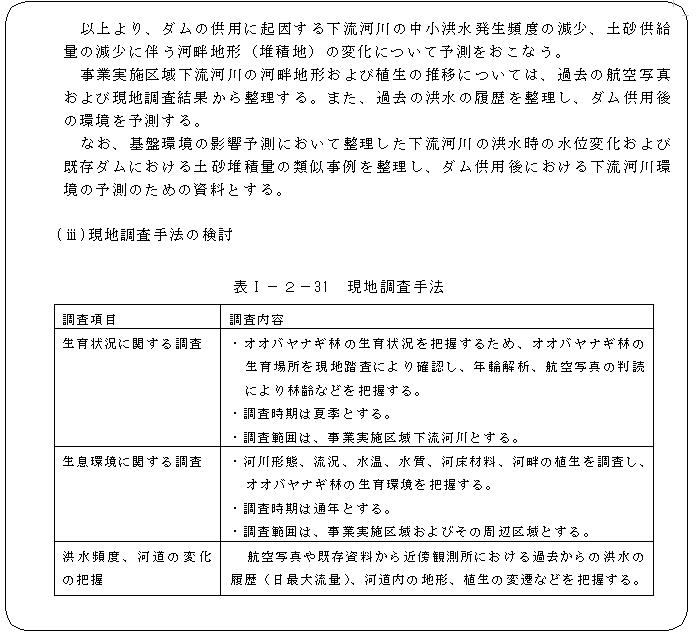

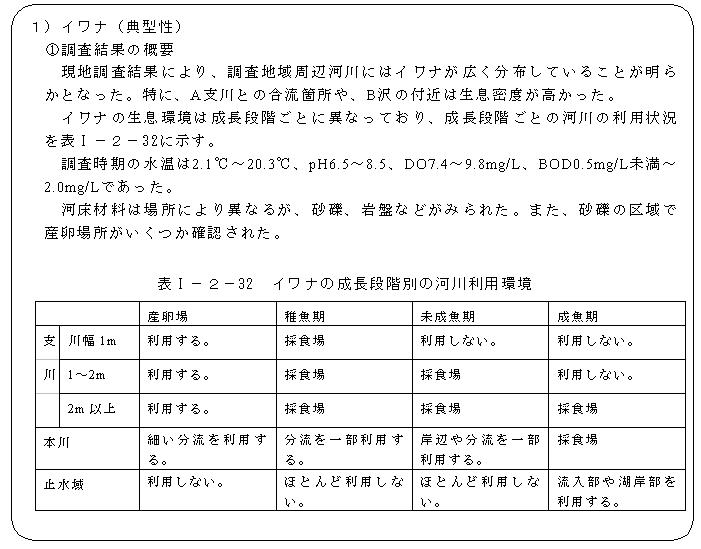

以下にイワナおよびオオバヤナギ林に関する検討例を示す。

環境影響評価の実施段階で再検討した注目種について調査を実施し、その結果を用いて予測をおこなう。また、同様に重要な機能に関する調査・予測結果を取りまとめる。

以下にイワナおよびオオバヤナギ林に関する検討例を示す。

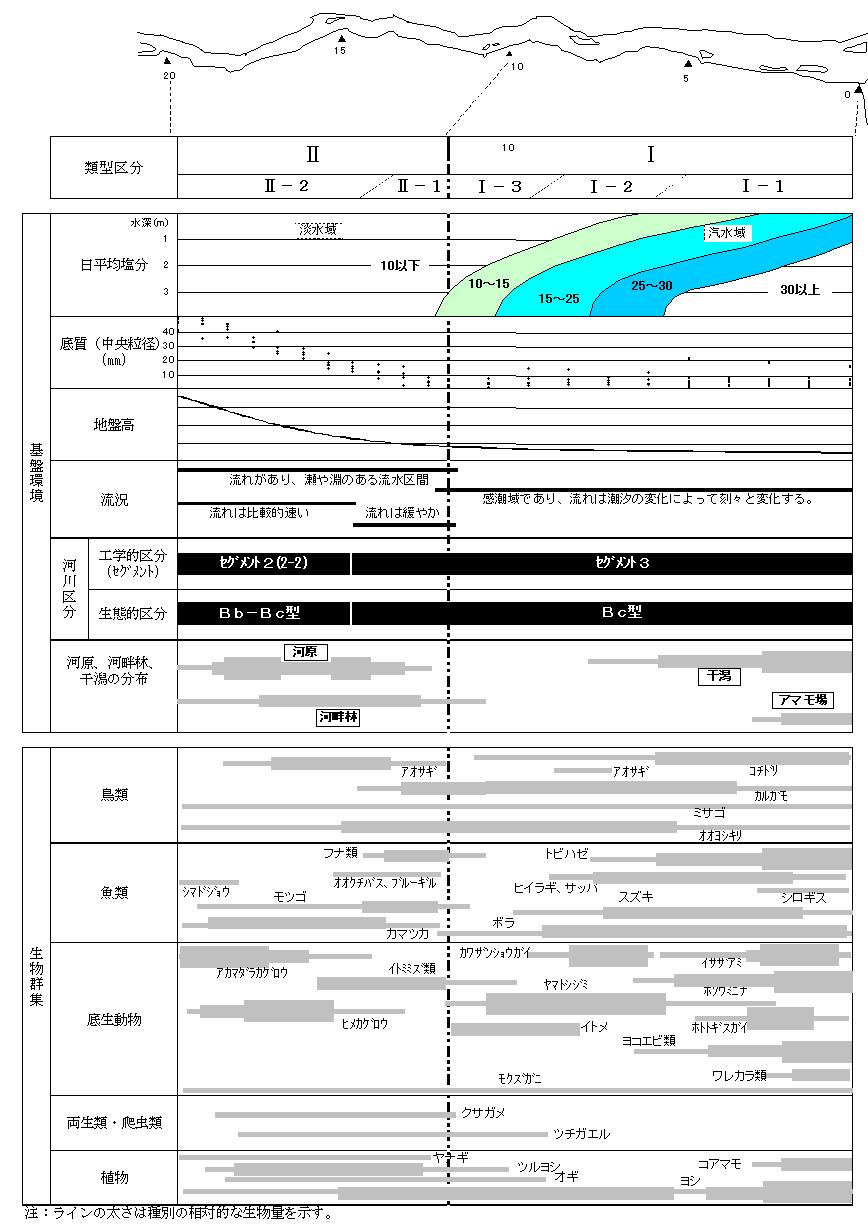

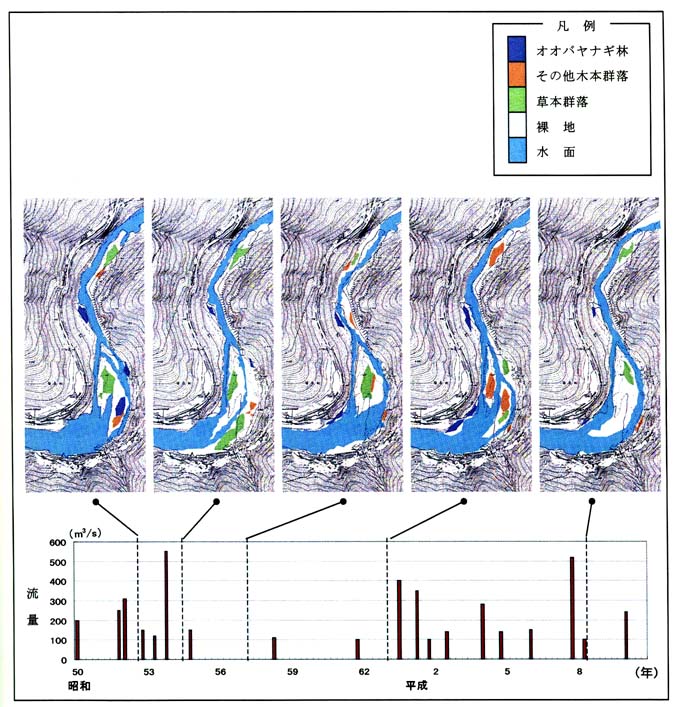

図I-2-27 河道内の植生の変遷および主な洪水の発生状況

表I-2-33 堆積土砂量

|

ダム |

昭和60年 |

平成元年 |

平成5年 |

平成10年 |

|

近傍ダムA (貯水量20,000,000m3) (供用開始昭和44年) |

4,320 |

5,850 |

6,240 |

7,840 |

|

近傍ダムB (貯水量50,000,000m3) (供用開始昭和63年) |

- |

- |

3,850 |

6,550 |