生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会報告書

生物の多様性分野の環境影響評価技術(III) 生態系アセスメントの進め方について(平成13年9月)

1 ケーススタディによる検討のねらいと方法

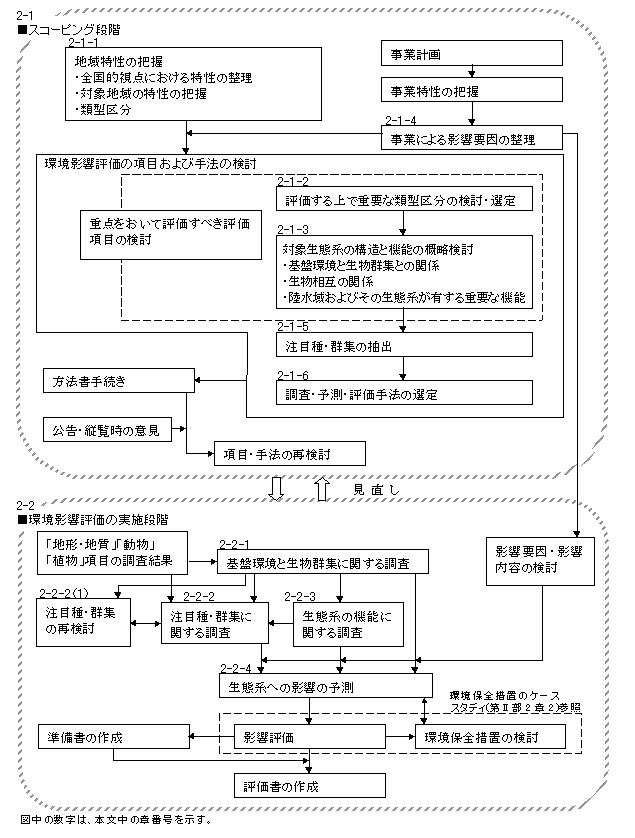

本報告書の第1章では、陸水域生態系の環境影響評価を進めるにあたっての基本的な考え方や調査・予測の手法について示した。生態系の評価に至るには、スコーピングから影響の予測・評価まで生態学に関連する多くの項目の調査と項目間の相互関連を把握していかなければならない。

そこで本章では、ケーススタディを設定し、スコーピングから環境影響評価の実施段階の調査・予測までの手順を検討し、また、図表などを用いて具体的手法の例を提示することにより、影響評価の手順の具体化を図ることとした。

なお、このケーススタディは、現実の情報に基づくものではなく、基盤環境、植生、動植物の分布などについて仮想の設定をおこない、あくまでも考え方を整理するための一助とする目的で作成したものである。本ケーススタディで検討した環境影響や調査・予測手法は環境影響評価をおこなうために考慮しなければならないものの一例であり、ここで示した影響要因、手法のみにより生態系に対する影響の全体が把握できるわけではない。

また、このケーススタディは想定した事業の是非を検討するものではなく、あくまで事業による影響を的確にとらえるための方法について検討し、その道筋を示すことをねらいとする。実際の環境影響評価に際しては、ここに示した考え方や作業例を参考として、事業の特性や地域の環境特性に応じて、最も適した方法を個別に検討する必要がある。

なお、本ケーススタディでは河口堰の新築事業を取り上げている。一般に河口堰事業では海域への影響が考えられるが、海域生態系については「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局,2000)において別途整理をおこなっており、ここでは陸水域生態系のみに焦点を絞って整理した。実際の環境影響評価においては、陸域および海域とをあわせた検討が必要である。

また、本ケーススタディではふれていないが、一般に河口堰事業では周辺地下水位の変化にも留意する必要がある。

環境影響評価の作業手順を図I-2-1に示す。

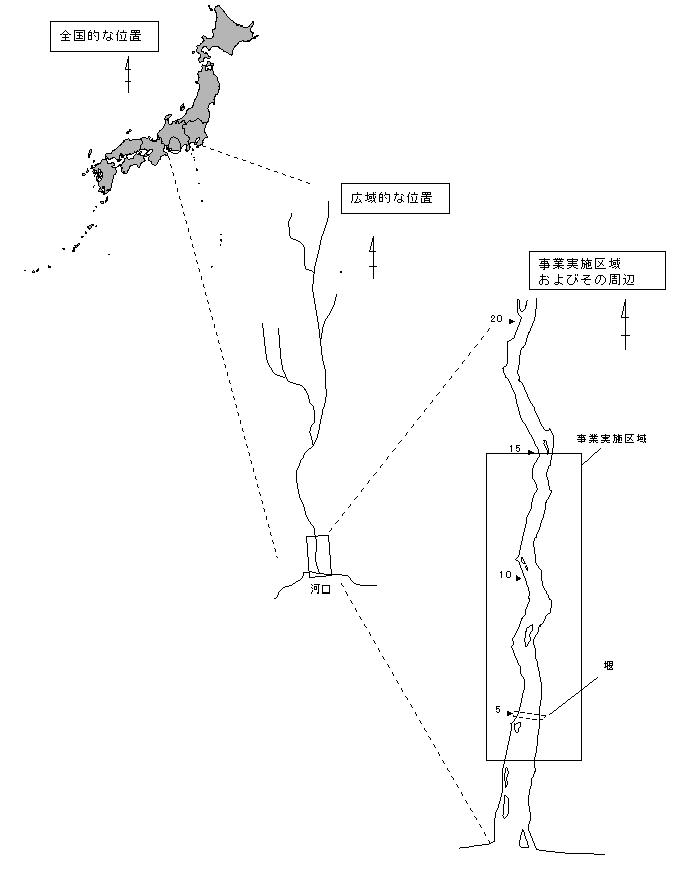

○ 本ケーススタディの対象地域は、本州中部太平洋側に流入する河川を想定した。

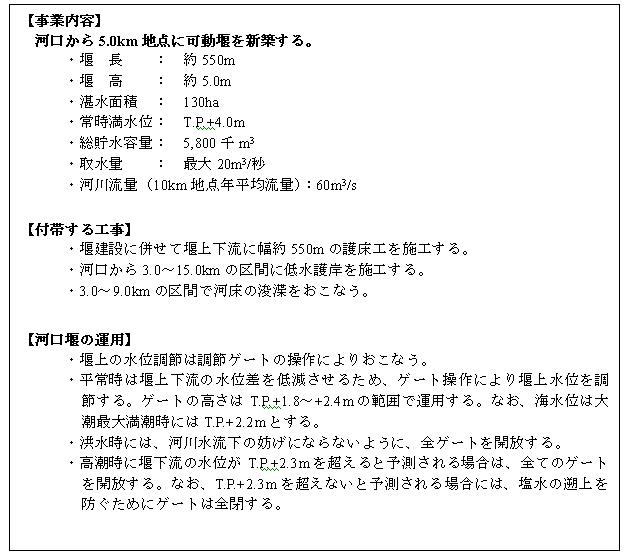

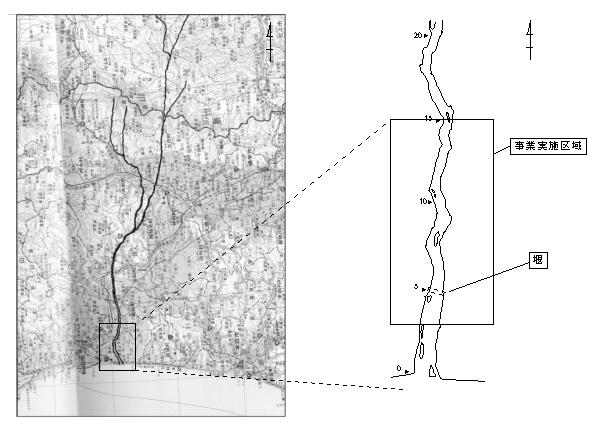

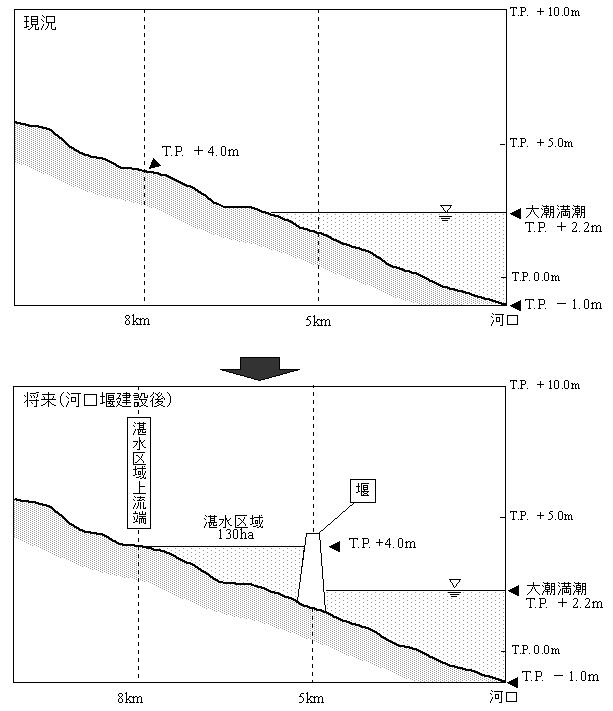

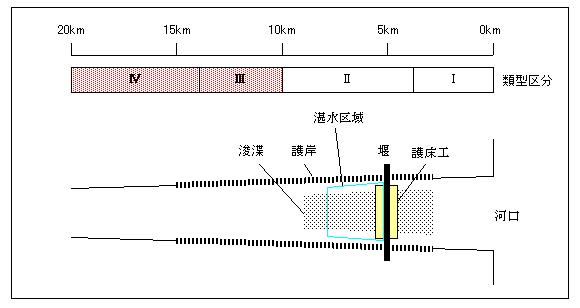

○ 事業内容(図I-2-2、図I-2-3参照)

図I-2-2 事業実施区域とその周辺の広域地形

図I-2-3 河川の縦断模式(現況および将来)

既存資料調査、概略現地踏査および専門家などへのヒアリングをおこない、地形・地質、植物、動物などといった生態系に密接に関連する項目を中心に資料の収集、整理をおこなった。

以上の調査結果を用いて陸水域生態系の基盤環境の概略を整理した。

(1)全国的視点における特性の整理(図I-2-4)

対象地域は、「生物多様性保全のための国土区分(試案)」(環境庁,1997)における陸域生態系の区分の「本州中部太平洋側区域」に該当する。

また、陸水域生態系の区分としては、「淡水魚類相からみた日本列島と周辺地域の地理区」(青柳,1957)の「旧北区中国地区日本本土地域の西南地方」に該当する。

2)広域的視点

河口堰建設予定地を含む当該河川は、フォッサマグナの西側に位置し、本州の中部地域を南に流れ、支流を合わせながら太平洋に注ぐ。

河川の全長は100km、最高標高800m、流域面積は1,000km2である。

流域の年間降雨量は1,000~2,000mm、年間総流量は約20億m3、河口から10km地点における年平均流量は60m3/sである。

河川横断工作物は河口から50km以内にはなく、河川形態は上流域では瀬と淵が連続し、中流域では広い河原もみられる。下流域は平野部を緩やかに流れ、河口から約10kmまでは感潮域であり、海水遡上により汽水域となっている。河口近くには干潟が存在する。

河川形態は70km地点より上流ではAa型、河口から40~70kmの中流域ではBb型、15~40kmではBb-Bc型、その下流はBc型である。

図I-2-4 事業実施区域の全国的・広域的な位置

図I-2-4 事業実施区域の全国的・広域的な位置

(2)対象地域の特性の把握

1)河川の環境特性

事業実施区域は、平野部を緩やかに流れている当該河川の下流の汽水域に位置する。周辺には田畑が多く、河口付近の周辺には丘陵地や市街地が広がっている。

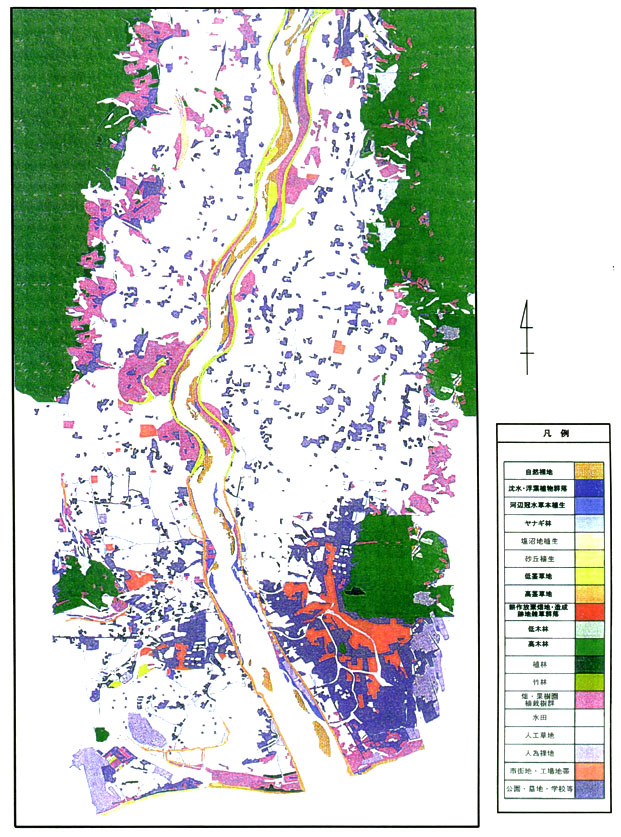

事業実施区域周辺の相観植生図を図I-2-5に示す。

河口より10km地点までが汽水域、それより上流側は淡水域である。また、河口約20km地点までの区間に流入河川はない。

河口部における塩分は河川流量によって変化するが、平常時では緩混合型である。また、小潮期には塩水楔として海水が遡上する。

河口から外側の海域では沖合を流れる黒潮の影響を受けるため、流速は比較的大きい。また、潮位差は大潮時で約2mである。

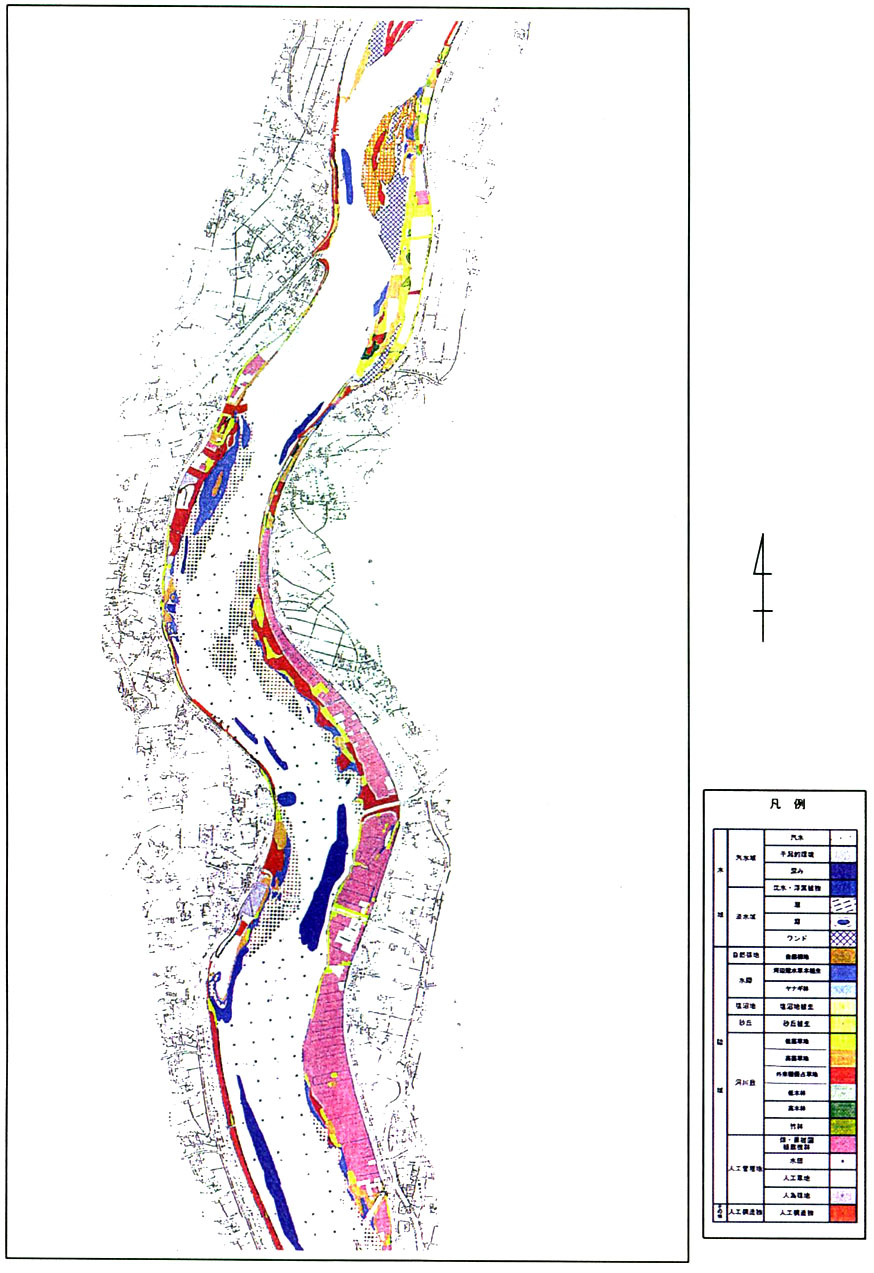

河川域に生息する動植物の生息基盤の把握を目的として、河川環境図を作成した(図I-2-6参照)。

河川環境図は主として河川形態、河川敷の植生および構造物の設置状況などの基礎情報を地形図に整理した。作図に用いた主な資料は以下の[1]~[5]であり、このほか現地踏査を実施した。

[1]地形図、海図

[2]航空写真

[3]植生図

[4]干潟地形航空写真

[5]国土交通省河川調査報告書

図I-2-5 相観植生

図I-2-6 河川環境特性2)類型区分をおこなうための対象範囲の検討

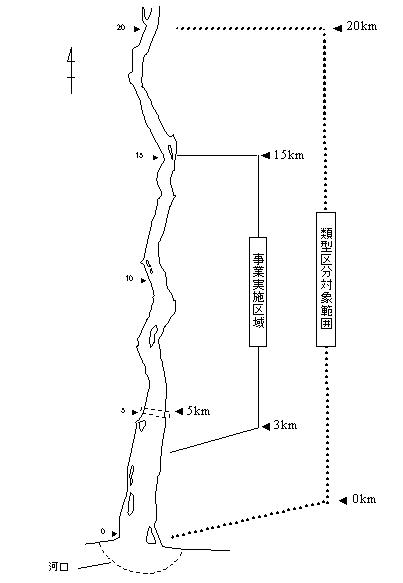

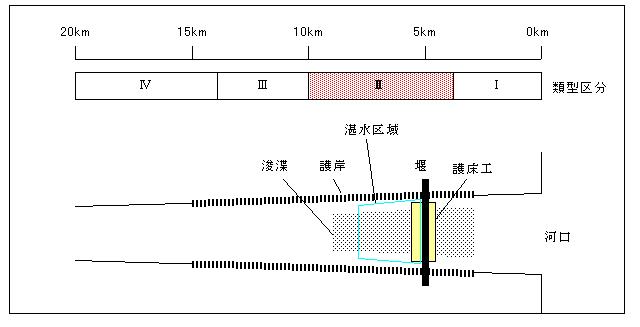

類型区分をおこなう範囲は河口地先の海域から20kmまでとした(図I-2-7参照)。その理由は以下のとおりである。

[1]直接改変区域は15km地点までであり(低水護岸の施工範囲は3~15km)、それより上流側では水際および河床などの地形や底質などに変化は生じないと判断されること。

[2]堰の設置により出現する湛水区域の上流端は8km地点であり、それより上流側は流水環境に変化が生じないと判断されること。

[3]以上の理由により、事業による物理・化学的な環境変化は大きくとも20kmまでの範囲に留まると判断されること。

[4]堰下流については、事業によって河口干潟にまで環境変化が生じると判断されること。

図I-2-7 類型区分対象範囲

(3)類型区分

陸水域生態系、特に河川の生態系の特徴は、河川が有する多様な基盤環境に基づき多様な生態系が成立していることである。これは、河川水の流下過程において、その海抜、流況、河川形態などから上流、中流および下流と大きく区分できること、さらに、その中で瀬、淵などの分布や水生植物帯の有無、河床材料などによって、それぞれの場所を利用する生物相に違いが生じることによる。

よって、陸水域生態系におけるケーススタディでは、これらの基盤環境の多様性を重視し、まず、基盤環境を類似した区域に分け(類型区分)、これをベースに重要な機能や注目種を選定し、これらを通じて生態系への影響をとらえることとした。

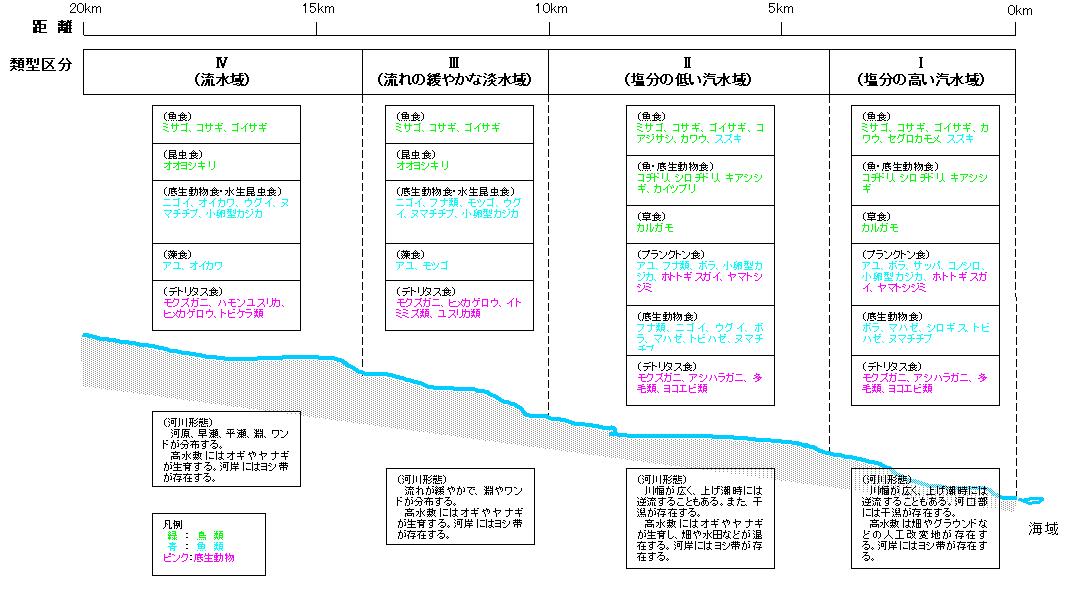

河川の環境は、流程方向にみると連続的に変化する。よって、明確な区間の区分は困難な部分もあるが、上述の方針に従い感潮域の範囲(塩分)、河川形態、流況、河床材料およびスコーピング段階で得られる生物の出現状況に着目して類型区分をおこなった(表I-2-1参照)。すなわち、物理・化学的環境と生物群集の関連がまとまりとして認識できるように区分した。区分の手順は以下のとおりである。

まず、塩分に着目し、河口から10km地点を境に下流側(汽水域)、上流側(淡水域)に区分した。さらに10km地点より上流側は、瀬や淵の分布状況などから「流水域」と「流れの緩やかな淡水域」に細区分した。10km地点より下流側は「塩分の低い汽水域」および「塩分の高い汽水域」に区分し、河口より海側を「河口地先海域」とした。

さらに次の観点を踏まえ、対象河川区域を4つに類型区分(I~Ⅳ)した。

・陸域については、河口より外側の海岸には砂浜があり、海浜性植物がみられる。

・10km地点付近より下流側には干潟が存在し、また、移行帯にはヨシ群落が分布する。

・淡水域には河畔林(ヤナギ林)が分布し、上流部には広い河原がみられる。

各類型区分の特徴を表I-2-2に示す。

表I-2-1

類型区分と生物群集の関係(スコーピング段階)表I-2-2 類型区分とその特徴項目類型区分 区分位置 塩分 主な環境要素 相 観 河川形態 底 質 水域植生 魚 類 底生動物

Ⅳ.流水域 14~20km 淡水域 広い河原や瀬、淵、ワンドが存在する。 河原が多く、所々に瀬が分布し、他の類型区分に比べて流れが速い。 河原、早瀬、平瀬、淵、ワンドが分布する。 礫~砂質 ワンド周辺にのみ水草類が生育する。河岸にはヨシ帯が存在する。 アユなど流れのある環境を好む種が生息する。 瀬においてはトビケラ類など、流水性の淡水の種類が生息する。

な淡水域III.流れの緩やか 10~14km 淡水域 流れが緩やかとなり、淵が広く分布する。 流れが緩やかで、河川敷にはオギやヤナギ林も生育する。 流れが緩やかで淵やワンドが分布する。 礫~砂質 ワンドや浅場には水草類が生育する。河岸にはヨシ帯が存在する。 モツゴなど流れが緩やかな環境を好む種が生息する。 ユスリカ類など、淡水の流れの緩やかな所に生息する種類が多い。

汽水域II.塩分の低い 4~10km 低塩分域 潮汐の影響下にあり、小規模な干潟もある。 小規模な干潟があり、低水敷は大きく蛇行している。高水敷は人工的改変が進んでいる。 上げ潮時には逆流することもある。 礫~泥質 ノリ類が生育する。河岸にはヨシ帯が存在する。 ウグイなど回遊性の種やトビハゼなど汽水性の種が生息する。 ヤマトシジミなど汽水域特有の種類が多く生息する。

汽水域I.塩分の高い 河口~4km 高塩分域 全域が潮汐の影響下にあり、移行帯に干潟やヨシ原、砂浜植生もみられる。 広々とした干潟がみられる。また高水敷では人工的改変が進んでいる。 上げ潮時には逆流することもある。 砂~泥質 海域性の海藻が生育する。河岸にはヨシ帯が存在する。 コノシロなど海産性の種が生息する。 海産のゴカイ類、小型甲殻類などが多く生息する。

海域 海域~河口 海水域 河口沖に砂泥質の洲がある。 海岸には砂浜があり、海浜性の植物が生育する。 - 砂~礫 海藻類はほとんど生育しない。 シロギスなど海産性の種が生息する。 アサリ、ゴカイなど砂泥に生息する種類が多い。

各類型区分の中の環境も一様ではなく、横断方向的にもいくつかの環境に区分することができ、大きくは「水中」「移行帯」の要素で成立している。さらにその中においても、瀬と淵、礫干潟と泥干潟、河原とヨシ原と樹林では生息する生物や動物の利用方法がそれぞれ異なる。各類型区分はこのような生息場所の組み合わせによって成立している。

なお、本ケーススタディでは流程方向に長い河川の特性を考慮して、流程方向で区分したが、特に広大な汽水域においては、干潟上部から潮上帯にかけてのヨシ帯を中心とした干出時間の長い区域、干潟下部から浅場にかけての生産力の高い区域、光が届きにくい沖合の深みというように、地盤の高さ方向での生物の帯状分布を意識した区分も必要と考えられる。

2-1-2 評価する上で重要な類型区分の検討・選定

事業計画、事業特性および後述「2-1-4 事業による影響要因の整理」に示す事業に伴う影響要因を勘案し、陸水域生態系の調査・予測の対象とする重要な類型区分を選定した。選定にあたっては以下の観点を用いた。

・堰の本体、低水護岸、浚渫などにより直接的な影響を受ける類型区分

・堰の上流側および下流側で堰の存在・供用に伴い水質、底質などに影響が生じると想定される類型区分

なお、干潟、ヨシ帯など、生物の生息場所として重要であると考えられる範囲を含む類型区分は、事業影響が必ずしも明確でない場合においても重要な類型区分とすることが望ましい。

対象範囲内では、堰の本体の設置、護床工は類型区分II、浚渫は類型区分I、II、低水護岸設置は類型区分I~Ⅳにおいてそれぞれ実施され、湛水区域は類型区分IIにあてはまる。また、堰の供用に伴い類型区分I、IIの水質、底質などに影響が生じると想定される。よって、対象範囲内の類型区分(類型区分I~Ⅳ)のすべてが重要な類型区分であると判断した。

2-1-3 対象生態系の構造と機能の概略検討

(1)基盤環境と生物群集との関係および生物相互の関係

スコーピング段階で得られた生物の生息状況に関する情報に基づき、各類型区分における基盤環境と生物群集の関係および生物相互の関係を整理した(図I-2-8参照)。

類型区分Iは塩分の高い汽水域であり、主要な環境要素として干潟およびヨシ帯が挙げられる。この類型区分は汽水域ではあるが、底生動物および魚類は海産のものが主体である。また、干潟には干潟への依存度が高いトビハゼが生息する。ヨシ帯は魚類および水鳥類の隠れ場や育成場、干潟は魚類の育成場および水鳥類の採食場などとして利用されている。

類型区分IIは塩分の低い汽水域であり、主要な環境要素として干潟およびヨシ帯が挙げられる。この類型区分にはヤマトシジミをはじめとする汽水性底生動物およびマハゼなどの汽水性魚類のほか、回遊性魚類のウグイ、干潟への依存度が高いトビハゼなども生息する。また、ヨシ帯は魚類および水鳥類の隠れ場や育成場、干潟は魚類の育成場および水鳥類の採食場などとして利用されている。

類型区分IおよびIIにおける生態系の構造としては、魚食性鳥類であるミサゴ、サギ類や魚・底生動物食性のシギ・チドリ類を頂点とする生態系が成立していると考えられる。また、水中では魚食性魚類のスズキが上位種として位置づけられる。

類型区分IIIは流れの緩やかな淡水域であり、主要な環境要素として淵、ワンドおよびヨシ帯が挙げられる。淡水性の底生動物および魚類が生息する。特に流れの緩やかな場所を好むユスリカ類やモツゴなどが多い。また、ワンドには水草が豊富である。ワンドやヨシ帯は魚類の繁殖場や育成場、および鳥類の繁殖場などとして利用されている。

類型区分Ⅳは流水域であり、主要な環境要素として早瀬、平瀬、淵、ワンドおよびヨシ帯が挙げられる。淡水性の底生動物および魚類が生息する。特に魚類は流水環境を好むアユなどが多く、瀬には流水環境を好むトビケラ類などが生息する。また、ワンドやヨシ帯は魚類の繁殖場や育成場、および鳥類の繁殖場などとして利用されている。

類型区分III、Ⅳにおける生態系の構造としては、ミサゴ、サギ類を頂点とする生態系が成立していると考えられる。

なお、魚類や水生昆虫類などについては季節によってその成長段階が異なり、成長段階によって利用する環境や食性が異なる。また、渡り鳥の種類、個体数なども季節的に変化する。本ケーススタディでは、これらの種についての季節的な取りまとめをおこなっていないが、実際に魚類・鳥類などについての取りまとめをおこなう場合は、季節や成長段階などを考慮する必要がある。

図I-2-8 各類型区分における環境特性と生物群集(スコーピング段階)

陸水域生態系には類型区分ではとらえきれない重要な機能がある。よって、予測に際しては類型区分とは別にこれらの重要な生態系の機能にも着目する必要がある。

対象範囲が有する重要な生態系の機能は以下の[1]~[4]であり、各類型区分との対応関係は表I-2-3に示すとおりである。

[1]水生生物の移動経路:河川の有する連続性により、主として回遊性生物の移動経路を提供する。

[2]水質浄化機能:主として底質による懸濁有機物(SS)のトラップ、好気条件下における無機化および藻類による同化並びに消費者による系外への移出によって発現する水質浄化機能であり、特に干潟ではこの機能が高い。

[3]動物の生息場所の形成(生息、隠れ場、採食場、育成場、繁殖場など):生物は種により、あるいは発育段階によって種々の生息場所を必要とするが、中でも干潟は採食場および育成場、ヨシ帯は隠れ場、繁殖場および育成場などとしての機能が高い。

[4]物質生産機能:汽水域は淡水と海水との混合域であるため、上流域からの栄養塩類の供給によって流水域および海域よりも栄養塩類が豊富であり、これに基づき基礎生産力が高い。また、干潟域は[2]に示す過程によって物質生産機能が高い。

表I-2-3 対象範囲における類型区分と重要な生態系の機能との対応

(スコーピング段階)

|

生態系の機能 |

類型区分 |

Ⅳ 流水域 |

III 流れの緩やかな淡水域 |

II 塩分の低い汽水域 |

I 塩分の高い汽水域 |

|

環境形成・維持 |

水質浄化 |

ヨシ帯 |

ヨシ帯 |

ヨシ帯 汽水環境 干潟 |

ヨシ帯 汽水環境 干潟 |

|

生息場所の形成・維持 |

動物の生息場所 (休息場、隠れ場、繁殖場、採食場など) |

ヨシ帯 瀬、淵 ワンド |

ヨシ帯 淵 ワンド |

ヨシ帯 干潟 |

ヨシ帯 干潟 |

|

動物の移動経路 |

移行帯 河川の連続性 |

|

|

|

|

|

物質生産 |

物質生産 |

ヨシ帯 |

ヨシ帯 |

ヨシ帯 汽水環境 干潟 |

ヨシ帯 汽水環境 干潟 |

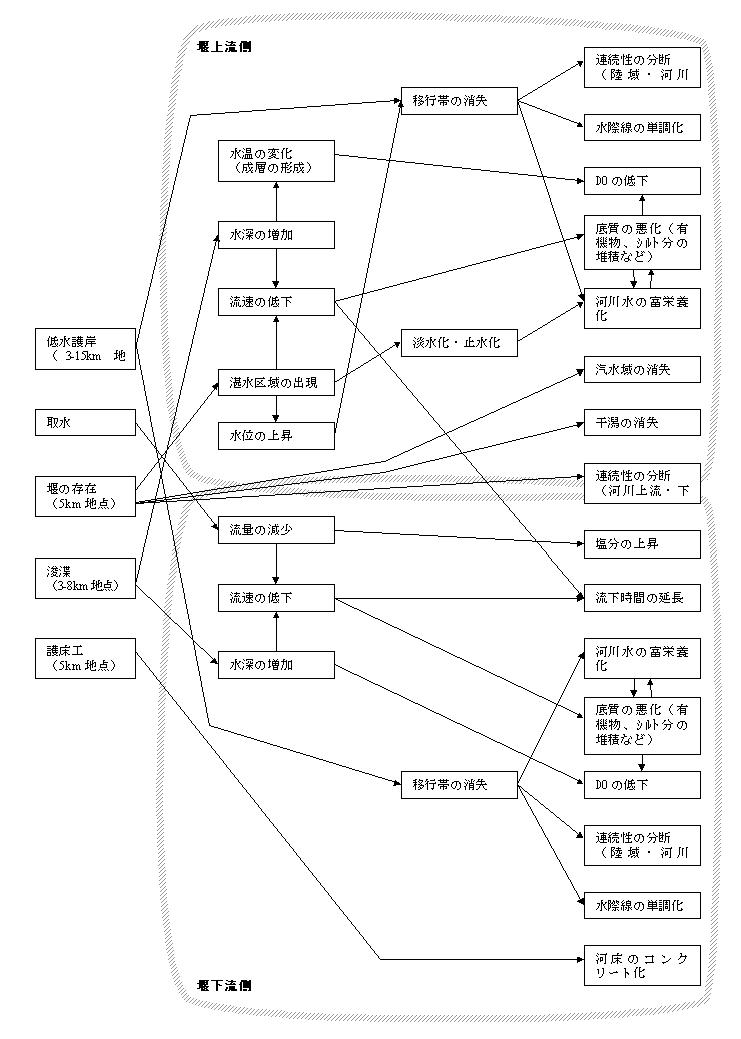

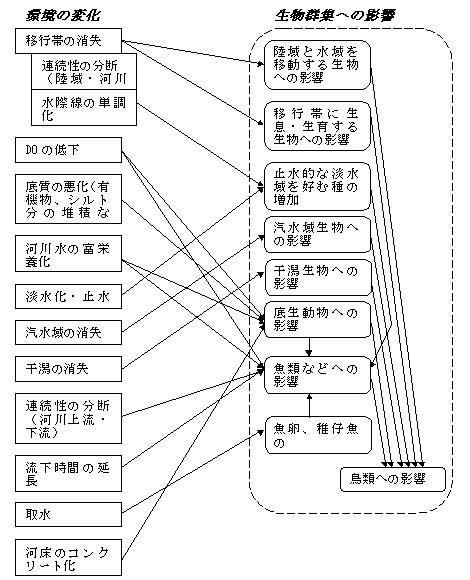

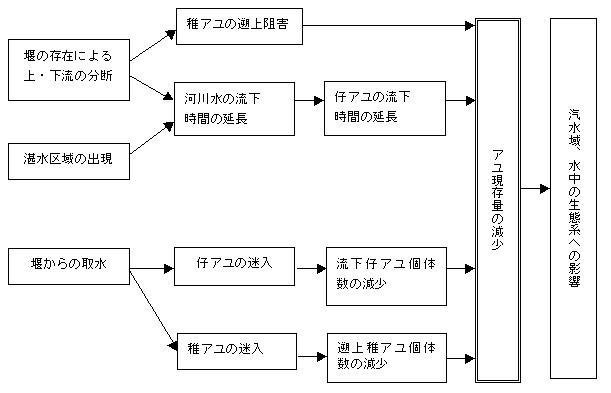

事業により発生が想定される環境影響要因およびそれに伴って変化が想定される物理・化学的環境を図I-2-9に示す。

環境影響を及ぼしうる堰および付帯工事の内容は、堰、護床工および低水護岸、堰予定地点上下流域の浚渫である。また、堰の供用に伴い出現する湛水区域や取水も環境影響の要因である。

以上の環境影響要因により、堰周辺には水際線の変化(移行帯の消失)、河川の分断、流下時間の延長および水質・底質の変化など、様々な物理・化学的環境の変化が想定される。

図I-2-9 事業による物理・化学的環境の変化(存在・供用時)

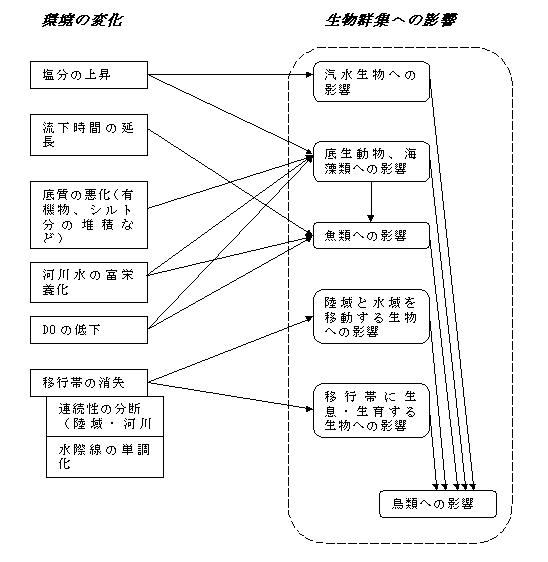

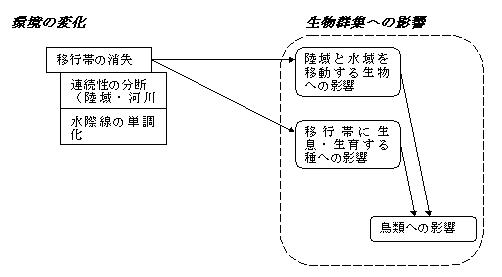

先に示した事業による物理・化学的環境の変化が、どのような生物群集に影響を与えるかを類型区分別に整理し、図I-2-10に示す。

堰下流側の類型区分Iでは、汽水域の塩分上昇に伴う汽水域生物への影響、水質・底質悪化による魚類、底生動物への影響などが主に挙げられ、食物連鎖上それらの生物の上位に位置する鳥類等への影響が考えられる。

湛水区域の存在する類型区分IIでは、堰下流域は類型区分Iと同様の影響が、堰上流域では汽水域、干潟の消失による汽水域生物、干潟生物への影響、水質・底質の悪化による魚類、底生動物への影響が挙げられ、それらによって鳥類への影響が考えられる。また、止水的な淡水域を好む種の増加などが考えられる。

湛水区域上流側の類型区分III、Ⅳでは、主に移行帯の消失により、そこに生息・生育する種、そこを移動経路として陸域と水域を移動する種への影響が考えられ、それらによって鳥類への影響が考えられる。

類型区分 I

I

図I-2-10(1) 生物群集への影響フロー(類型区分I・スコーピング段階)

類型区分II

注:類型区分IIは、堰の設置により堰上流側と下流側に分かれる。堰下流側における環境変化、生物への影響は類型区分Iと同様であり、ここでは堰上流側における影響を示す。

図I-2-10(2) 生物群集への影響フロー(類型区分II・スコーピング段階)

類型区分III、Ⅳ

図I-2-10(3) 生物群集への影響フロー(類型区分III、Ⅳ・スコーピング段階)

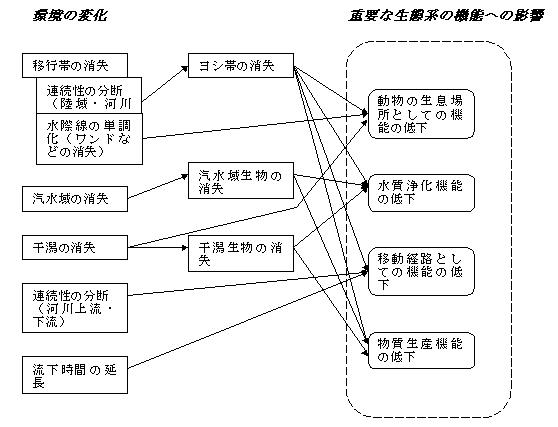

事業実施に伴う環境変化とそれに伴い重要な生態系の機能が受ける影響とを図I-2-11に示す。

先に示したとおり陸水域およびその生態系が有する重要な機能として、[1]水生生物の移動経路、[2]水質浄化機能、[3]動物の生息場所の形成機能、[4]物質生産機能が挙げられている。

図I-2-11のように、環境変化により[1]~[4]のすべての機能が低下すると考えられる。

図I-2-11 重要な生態系の機能への影響フロー(スコーピング段階)

1)注目種抽出の視点および抽出された注目種

先に示した類型区分、生物と基盤環境との関係、生物の相互関係および生態系が有する重要な機能を踏まえ、これらで表現される生態系およびその生態系が事業により受ける影響を指標する種・群集を注目種とした。なお、注目種はスコーピング段階で確認された種・群集から抽出した。

典型性の観点からは、対象範囲内に広く分布し、かつ、分布量も多く、対象範囲を代表する生物種・群集を選定した(本ケーススタディでは、例えば汽水域を代表するような種・群集)。

また、典型性の観点からは、対象範囲において、生態系が有する重要な機能(本ケーススタディでは水質浄化機能、動物の生息場所の形成、連続性、物質生産機能とした)を指標する、すなわち、濾過食者などの高い水質浄化機能を有するもの、ヨシ帯などの動物の生息場所を形成するものへの依存度が高いもの、回遊性種などの河川が有する連続性に依存度が高いもの、汽水域に特有な生態系における低次消費者であり、他の生物の餌として重要なものも含めて選定した。

上位性の観点からは、陸水域への依存度が高く、生態系の栄養段階の上位に位置するものを選定した。

特殊性の観点からは、陸域との境界域などに存在する段丘地や分布域の狭い汽水性植生、干潟などに生息する種・群集を選定した。

注目種を選定した視点を表I-2-4に、注目種の選定結果を表I-2-5に示す。

表I-2-4 注目種を選定する視点

|

区 分 |

視 点 |

|

典型性 |

・対象範囲に広く生息するもの(複数の類型区分にわたって生息するもの)。 ・生態系が有する重要な機能(水質浄化機能、動物の生息場所の形成、連続性および物質生産機能)を指標するもの。 |

|

上位性 |

陸水域への依存度が高く、生態系の栄養段階の上位に位置するもの。 |

|

特殊性 |

陸域との境界域などに存在する段丘地や分布域の狭い汽水性植生、干潟などに生息するもの。 |

表I-2-5(1) 注目種の選定結果(スコーピング段階)

|

種 名 |

注目種としての候補 |

選定結果 |

選定理由(および非選定理由) |

||

|

典型性 |

上位性 |

特殊性 |

|||

|

ヨ シ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・類型区分I~Ⅳに共通して分布する。 ・重要な機能(水質浄化機能および動物の生息場所の形成)も指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 ・既存知見が多く、調査も容易である。 |

|

コアマモ |

○ |

|

○ |

特殊性として選定 |

・類型区分Iの狭い範囲に分布する。 ・重要な機能(水質浄化機能、生息場所の形成)を指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性がある。 |

|

ヤマトシジミ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・汽水域を代表する底生動物であり、かつ、水質浄化機能を指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 ・既存の知見も豊富であり、調査も容易である。 |

|

モクズガニ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・複数の類型区分に生息する。 ・重要な機能(連続性)を指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 ・既存知見が比較的多く、調査も容易である。 |

|

アシハラガニ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・重要な機能(連続性:河川から陸上)を指標する。 ・調査はやや困難である。 |

|

ヒメカゲロウ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・類型区分IIIおよびⅣに共通して生息する。 ・事業に伴う影響が明らかではない。 ・調査は容易である。 |

|

ア ユ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・人為的な放流が盛んにおこなわれているため、注目種として適切ではないが、流下仔魚および遡上稚魚は河川の分断の影響を強く受けるため、連続性を指標する。 ・既存知見が多く、調査も容易である。 |

|

フナ類 |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・本種は止水性(流れの緩やかな場所を好む)のため、湛水区域の出現により増加する可能性が高い。 ・既存知見が多く、調査も容易である。 |

|

ウグイ |

○ |

|

|

× |

・本種は回遊性種のため、河川の連続性を指標するが、淡水域でも生活史を完結できるため、注目種として適切ではない。 ・環境変化への耐性が比較的高く、典型性としても適切ではない。 |

|

ニゴイ |

○ |

|

|

× |

事業に伴う環境変化への耐性が高い。 |

|

ボラ |

○ |

|

|

× |

事業に伴う影響は小さいと判断された。 |

|

スズキ |

○ |

|

|

× |

事業に伴う影響は小さいと判断された。 |

|

マハゼ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・類型区分IおよびIIに共通して生息し、生息量も多い。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 ・調査は容易である。 |

|

ヌマチチブ |

○ |

|

|

× |

本種は河川の連続性を指標するが、容易に陸封されるため、注目種として適切ではない。 |

|

トビハゼ |

|

|

○ |

特殊性として選定 |

・干潟への依存度が極めて高く、生息量が少ない。 ・既存知見が比較的多く、調査も比較的容易である。 |

|

小卵型カジカ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・複数の類型区分にわたって生息する。 ・重要な機能(連続性)を指標する。 ・遡上能力が弱く、事業の影響(河川の分断)を強く受ける。 ・既存知見が比較的多く、調査も容易である。 |

|

カイツブリ |

|

|

○ |

特殊性として選定 |

水域への依存度が高い種である。 |

|

カワウ |

|

○ |

|

上位性として選定 |

・魚食性のため、上位性からの注目種として選定した。 ・調査は容易である。 |

表1-2-5(2) 注目種の選定結果(スコーピング段階)

|

種 名 |

注目種としての候補 |

選定結果 |

選定理由(および非選定理由) |

||

|

典型性 |

上位性 |

特殊性 |

|||

|

コサギ |

|

○ |

|

上位性として選定 |

・魚食性のため、上位性からの注目種として選定した。 ・調査は容易である。 |

|

ゴイサギ |

|

○ |

|

× |

河川の利用様式がコサギと同様のため、コサギの予測および環境保全措置を講ずることで対応可能と判断された。 |

|

ミサゴ |

|

○ |

|

上位性として選定 |

・事業に伴う影響が明らかではない。 ・既存知見が多く、調査も容易である。 |

|

コチドリ |

|

|

○ |

特殊性として選定 |

・干潟への依存度が高い。 ・調査は容易である。 |

|

シロチドリ |

|

|

○ |

特殊性として選定 |

・干潟への依存度が高い。 ・調査は容易である。 |

|

キアシシギ |

|

|

○ |

特殊性として選定 |

・干潟への依存度が高い。 ・調査は容易である。 |

|

カルガモ |

○ |

|

|

× |

事業に伴う影響が小さいと判断された。 |

|

コアジサシ |

|

○ |

|

上位性として選定 |

・魚食性のため、上位性からの注目種として選定した。 ・調査は容易である。 |

|

オオヨシキリ |

○ |

|

|

典型性として選定 |

・ヨシ帯への依存度が高い。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 ・調査は容易である。 |

抽出された注目種のうち、ミサゴ、ヤマトシジミ、アユ、トビハゼを例として、表I-2-6に一般的な生活史、生息環境などについて取りまとめた。

表I-2-6(1) 注目種の特性の整理例(ミサゴ)

|

生物種(群集名) |

ミサゴ(Pandion haliaetus) |

|

注目種(上位性)の選定理由 |

・魚食性鳥類であり、対象範囲の生態系における栄養段階の最上位に位置する。 ・事業に伴う影響は明らかでない。 ・既存知見が多く、調査も容易である。 |

|

全国的な分布 |

・日本全国に分布する。 ・留鳥である。 |

|

一般的な習性 |

・主に海岸に生息するが、湖沼や河川にも生息する。 ・魚食性である。 ・空中で停空飛行後、頭を下にし、足を前に出して急降下して水に突っ込み、足指の爪で魚を捕らえる。 ・岩の上や樹上など一定の場所で魚を食べる。 |

繁殖生態 |

・日本では九州以北で繁殖する。 ・島や岩上、断崖の棚、海岸や湖沼に近い大木の上などに営巣する。 ・巣は大型で直径1.6mに達するものもある。 ・1巣の卵数は通常3個で、卵の大きさは50.4~69mm×40.2~50.3mm。 ・抱卵は通常雌で、雄は抱卵中の雌に餌を運ぶ。 ・抱卵日数は約35日、雛は50-52日で巣立つ。 |

|

重要性 |

・環境庁のレッドリストで準絶滅危惧(NT)に指定されている。 ・本種は、現在「鳥獣保護法」により非狩猟鳥獣として保護されている。 ・生息個体数や生息・営巣環境などの情報が少なく、詳細な調査が必要である。 |

|

参考資料 森岡ほか(1998)、高野(1992)、環境庁レッドリスト |

|

表1-2-6(2) 注目種の特性の整理例(ヤマトシジミ)

|

生物種(群集名) |

ヤマトシジミ(Corbicula japonica) |

|

|

注目種(典型性)の選定理由 |

・汽水域を代表する底生動物であり、かつ、水質浄化機能を指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 ・既存の知見も豊富であり、調査も容易である。 |

|

|

全国的な分布 |

・日本全国に分布する。 ・汽水域の水底に生息し、低水温期には4~10cmにまで埋没する。 ・生息水深は2.5mまでとされている。 ・砂質を主とする場所に多く、砂礫、シルトおよび粘土質の場所や、有機物、硫化物の多い所では分布量が少ないとされる。 |

|

|

一般的な成長と回遊・移動 |

・大半の個体は満3年殻長15mmで成熟する。 ・受精後1日で初期D型幼生となって浮遊生活を送る。 ・浮遊期間は他の二枚貝類よりもかなり短く、水温21~22℃では受精後5日で殻長0.18mmに達し、底生生活に入る。 ・底生生活に移行した初期稚貝は足糸で一時砂粒などに付着する。 |

|

|

生 理 的 特 徴 |

生息水温 好適水温 |

・発生には高水温が必要であり、20℃未満では発生が進まず、24~25℃で発生が良い。 ・稚貝(殻長3~5mm)は12.5℃以下では成長せず、25~30℃で高い成長率を示す。 |

|

生息塩分 好適塩分 |

・成貝にとっては低塩分は致死要因にはならない。 ・高塩分については、生息に適さない限界が海水60%(塩分21)とされるが、致死量以下の塩分でも死亡する場合がある。これは、塩分変化によるストレスや塩分が変化する時に浸透圧調節が追いつかない可能性が指摘されている。 ・卵から初期稚貝に至るまでは、低塩分側にも限界濃度があることが知られており、卵発生が速やかに進むのは30~70%海水中である。また、後期幼生(殻長0.2~0.3mm)は淡水中では1日後に全個体が死亡し、初期稚貝(殻長1.5~2mm)でも淡水中では死亡個体が発生する。 |

|

|

その他の 生理的特性 |

・成貝では水温13℃で溶存酸素0ml/Lの場合、4日後に100%が死亡し、水温13~14℃の無酸素水中では96時間後に死亡個体が現れ、120時間後に50%が死亡する。また、貧酸素中の生存期間も水温が高いほど短くなると推定されている。 ・貧酸素環境が長時間継続しなくても、頻繁に貧酸素化することによるストレスが死亡につながる可能性がある。 |

|

|

生 態 的 特 性 |

産卵時期 |

・産卵期は3月下旬~11月上旬と長いが、概ね7~9月であり、8月が盛期である。 |

|

産卵場所 |

・成貝が通常生息する場所。 |

|

|

生息場所 |

・卵・幼生期:河口付近で浮遊生活。 ・稚貝・成貝:河床中(初期稚貝は河床表面に付着)。 |

|

|

餌 |

・主な餌は珪藻類、渦鞭毛藻類などの植物プランクトン、輪虫類などの小型動物プランクトンである。 ・水中の懸濁物を濾過して摂食するため、高い水質浄化機能を有する。 |

|

|

重要性 |

・全国に分布しており、生息量も多く希少な種ではない。 ・内水面漁業にとって重要な漁業対象種である。 |

|

|

参考資料 丸(1993)、中村(2000)、西条・奥田(1996)

|

||

表1-2-6(3) 注目種の特性の整理例(アユ)

|

生物種(群集名) |

アユ(Plecoglossus altivelis altivelis) |

|

|

注目種(典型性)の選定理由 |

・人為的な放流が盛んにおこなわれているため、注目種として適切ではないが、流下仔魚および遡上稚魚は河川の分断の影響を強く受けるため、連続性を指標する。 ・既存知見が多く、調査も容易である。 |

|

|

全国的な分布 |

・北海道西部以南の日本各地に分布する。 |

|

|

一般的な成長と回遊・移動 |

・アユは両側回遊型の魚類で、河川で孵化した仔魚は秋に海に下り、翌春までの仔稚魚期を海で過ごし、体長7~8cmで河川に遡上する。春から秋にかけての若魚期から成魚期を河川中流域で生活し、秋から初冬に産卵して死亡する。 ・河川中流域から海域までを利用して生息することから、河川の連続性を指標する。特に流下仔魚は、取水や流下時間の延長の影響を強く受ける。 |

|

|

生 理 的 特 徴 |

生息水温 好適水温 |

・孵化期:10~20℃、稚仔魚期:7~25℃、未成魚期:9~22℃、成魚・産卵期:14~25℃ ・孵化期:13~18℃、稚仔魚期:12.5~18℃、未成魚期:11~22℃ |

|

生息塩分 |

・稚仔魚期:32.7以下(淡水~海水) |

|

|

生 態 的 特 性 |

産卵時期 |

・産卵期は北方では8月下旬~9月、南方では10月下旬~12月。 |

|

産卵場所 |

・中流域と下流域の境目付近にある砂礫底の瀬。 ・主に夜間に多くの親魚が産卵場に集まって産卵する。 |

|

|

生息場所 |

・河川の中流域の岩盤や石礫のある所を好む。 ・遡上時は群れをなすが、河川に定住するようになると、早瀬、平瀬および淵などで、餌場となる石を中心に約1m2の広さのなわばりを持つ。 ・なわばりを持たず群れで生活する個体もあるが、なわばりを持つアユと比べて成長は悪い。 |

|

|

餌 |

・岩盤や石の表面の付着藻類を餌とする。 ・櫛状歯のある上下の唇を石の表面にこすりつけて摂食する。 |

|

|

重要性 |

・全国に分布しており、生息量も多く希少な種ではない。 ・内水面漁業にとって重要な漁業対象種である。 |

|

|

参考資料 川那部・水野(1995)、日本水産資源保護協会(1983) |

||

表I-2-6(4) 注目種の特性の整理例(トビハゼ)

|

生物種(群集名) |

トビハゼ(Periophthalmus modestus) |

|

|

注目種(特殊性)の選定理由 |

・干潟への依存度が極めて高く、生息量が少ない。 ・既存知見が比較的多く、調査も比較的容易である。 |

|

|

全国的な分布 |

・東京湾以西の太平洋岸各地、瀬戸内海沿岸、沖縄島以北の琉球列島に分布。 ・泥質の干潟が発達した河口域に生息する。 |

|

|

一般的な成長と回遊・移動 |

・孵化した仔魚は、大潮の下げ潮に乗って干潟から流出し、およそ45~50日で干潟に戻り着底、底生生活に入る。 ・生後約1年で体長5cm前後に達する。雄の大部分は1年で成熟し、繁殖後死亡する。小型の雌は1年目には成熟せず、2年目以降に体長7~9cmに達し成熟する。 |

|

|

生理的特性

|

・空気呼吸もおこない、皮膚が主要な呼吸器官となる。皮膚呼吸の割合は水中で47%、空気中で73%である。 ・空気中では有毒なアンモニアが体内に蓄積するが、トビハゼの脳は他の魚に比べアンモニアを無毒なアミノ酸に変える能力が著しく高い。 |

|

|

生 態 的 特 性 |

産卵時期 |

・産卵期は6~8月。 |

|

産卵場所 |

・雄が泥中に産卵巣をつくり、雌を誘う。 ・卵は産卵巣の天井に産み付ける。 |

|

|

生息場所 |

・海岸の泥のたまった干潟に生息孔を掘って生活する。 ・4~10月の活動期:干潟時には泥面上で捕食活動を、満潮時には岸辺の石の上などで次の干潮を待つ。 ・11~3月の休止期:終日巣内で過ごし、捕食活動もおこなわない。 |

|

|

餌 |

・干潟時に泥面上で小動物を捕食する。 |

|

|

重要性 |

・東京湾以西に分布しているが、生息地や分布範囲は狭く、個体数も少ない。 ・本種が生息可能な河口域や干潟などの環境は、近年減少傾向にある。 |

|

|

参考資料 川那部・水野(1995)、小野(1995) |

||

調査、予測および評価手法については、スコーピング段階で実施した類型区分、生態系の構造と機能の把握および注目種の選定結果などに基づき、十分に検討を加えて方法書に取りまとめる。

また、公告および縦覧に基づく意見を適切に反映させて項目および手法などを見直す必要がある。

調査および予測手法の策定には、類型区分や重要な生態系の機能などを考慮し、事業に伴う生態系への影響をとらえるのに最適と考えられる手法を用いる。また、調査・予測地域は、事業による環境影響などを勘案し、類型区分I~Ⅳのすべての範囲とした。

本ケーススタディにおける調査、予測手法を表I-2-7に示す。

表I-2-7(1) 調査、予測の項目および手法

|

項 目 |

調査分析項目 |

必要とする付帯情報 |

概略調査方法 |

予測手法 |

|

|

堰上の富栄養化* |

水温、NH4-N、NO2-N、NO3-N、T-N、PO4-P、T-P、窒素、燐、BOD、COD、クロロフィルa、SS、濁度 |

流量、気象データ(気温、水温、湿度、雲量、日射量) |

・鉛直観測、連続観測 ・類型区分および環境要素(ワンド、ヨシ帯など)にも着目する。 |

・水質変化予測計算 ・定性予測 |

|

|

堰上下流のDO* |

DO、水温 |

流量、気象データ(気温、水温、湿度、雲量、日射量) |

・鉛直観測、連続観測 ・類型区分および環境要素(ワンド、ヨシ帯など)にも着目する。 |

・DO変化予測計算 ・定性予測 |

|

|

堰上下流の塩分* |

塩化物イオン濃度 |

流量、水位 |

・鉛直観測、連続観測 ・類型区分および環境要素(干潟、ワンドなど)にも着目する。 |

・濃度変化予測計算 ・定性予測 |

|

|

堰上下流の底質* |

SS、流度組成、強熱減量、COD |

流量、水位 |

・採泥分析 ・類型区分および環境要素(干潟、ワンドなど)にも着目する。 |

・沈降堆積計算 ・定性予測 |

|

|

地形および環境要素 |

地形 水深(地盤高) 河床材 植生 流向・流速 瀬・淵の分布 干潟面積 水際線など |

流量、水位、水質、底質など |

・現地踏査 ・縦横断測量 ・航空測量など ・河川環境図の作成 ・類型区分および環境要素(干潟、ワンド、ヨシ帯など)にも着目する。 |

・定性予測 ・流動予測計算 ・事業計画に基づく定量予測など |

|

|

地下水位 |

地下水位の観測 |

地層、透水特性、河川水位 |

現地観測 |

地下水位予測計算 |

|

|

生物相 |

植物相 鳥類相 両生類相 爬虫類相 魚類相 底生動物相 植物プランクトン 動物プランクトン 付着藻類相 |

・基礎的な情報として調査をおこなう。 ・現地調査(目視観察、採集調査) ・種、量、分布およびそれらの季節変化の把握。 ・類型区分および環境要素(干潟、ワンド、ヨシ帯など)にも着目する。

|

|||

|

注目種調査

|

植 物 |

ヨシ |

・群落位置、範囲、密度、構成種およびそれらの季節変化。 ・水深(地盤高)、河川地形、底質、塩分、流速などとの関係。 |

・現地調査 ・河川環境図への記録 ・類型区分にも着目する。 |

・定性予測 ・定量予測(湛水区域の面積などから) |

注:*を付した項目は、生物種・群集の生息環境として重要な項目のみとした。

表I-2-7(2) 調査、予測の項目および手法

(2)注目種(一部)に関する調査・予測手法の検討

注目種のうち代表としてミサゴ、ヤマトシジミ、アユ、およびトビハゼを例に、具体的な調査および予測手法を以下に示す。

なお、スコーピング段階の注目種は、主として既往調査結果および既存資料に基づいて選定したものであるため、環境影響予測の実施段階では、現地調査結果に基づき見直す必要がある。

1)ミサゴ

[1]想定される影響

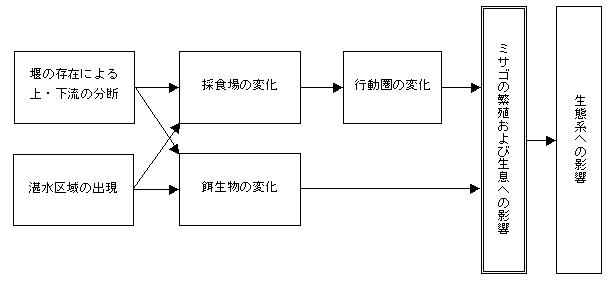

事業がミサゴに及ぼす影響を図I-2-12に示す。

堰の存在によって、汽水域が上・下流に分断され、上流側には湛水区域が出現し、下流側では塩分などの環境要素が変化する。このため、餌となる魚類の分布や行動に変化が生じ、ミサゴの採食場に影響が生じることが想定される。

図I-2-12 事業がミサゴに及ぼす影響フロー[2]調査・予測手法

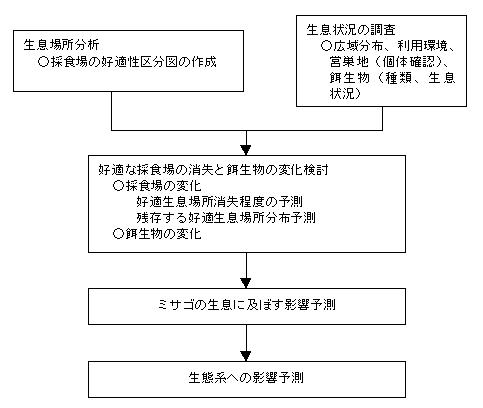

(ⅰ)調査・予測手法の考え方

ミサゴへの影響に関する調査・予測の考え方を図I-2-13に示す。

事業による影響は、餌生物の変化および採食場の環境変化などと考えられる。これらの影響を把握するために生息状況調査をおこなう。また、ミサゴの基礎的情報として繁殖地調査もおこなう。

次いで、これらの調査結果と事業計画との関係から、好適な生息場所の変化および繁殖の存続の可能性を検討し、事業による生態系への影響を予測する。

なお、本ケーススタディでは繁殖に関する調査・予測は省略した。

図I-2-13 ミサゴの調査・予測の考え方

(ⅱ)予測手法

事業によるミサゴへの影響予測手法を表I-2-8に示す。

表I-2-8 ミサゴへの影響予測手法

|

項目 |

想定される影響と予測手法 |

||

|

採食場の変化 |

想定される影響 |

ミサゴの採食場に堰や護岸が設置されることにより、ミサゴの行動圏や摂食行動に影響が及ぶと想定される。 |

|

|

予測手法 |

分布 採食場 |

ミサゴの行動圏や採食行動については、調査地域における分布状況と行動パターンから主要な利用環境を把握し、事業による改変の程度からミサゴへの影響を予測する。 |

|

|

餌生物の変化 |

想定される影響 |

堰の存在による上下流の分断、湛水区域の出現など伴う環境変化(河床勾配の変化、地形変化、水質および底質変化など)によって、ミサゴの餌生物が変化し、ミサゴに影響が及ぶと想定される。 |

|

|

予測手法 |

餌生物 |

調査地域でミサゴが捕獲した餌生物の分布状況を調査し、事業実施に伴う環境の変化によって想定される餌生物への影響から、ミサゴへの影響を予測する。 |

|

(ⅲ)現地調査手法

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を選定した(表I-2-9参照)。

表I-2-9 ミサゴに関する現地調査手法

2)ヤマトシジミ

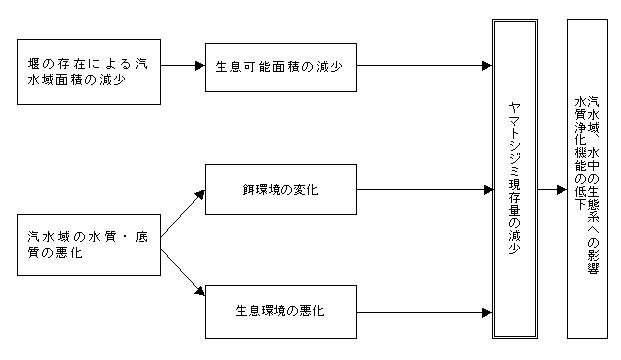

[1]想定される影響

事業によるヤマトシジミへの影響を図I-2-14に示す。

堰の存在によって、5~10km区間は淡水域となるため、ヤマトシジミの生息場所の大部分が消失する。また、堰より下流側に生息している個体に対しては、水深の増加および取水によって底質の悪化、DO濃度の低下および高塩分化などが生じ、現存量の減少が想定される。

ヤマトシジミは水中の懸濁有機物(主として珪藻類や渦鞭毛藻類などの植物プランクトンおよびワムシ類などの小型動物プランクトン)およびデトリタスなどを濾過して餌とする濾過食者であることから、餌環境の変化による影響が発現する可能性もある。

また、上述のとおり濾過により水中の懸濁物を除去することから、ヤマトシジミは水質浄化機能を有しているといえる。しかしながら、現存量の減少によってこの水質浄化機能の低下も想定される。

図I-2-14 事業がヤマトシジミに及ぼす影響フロー

[2]調査・予測手法

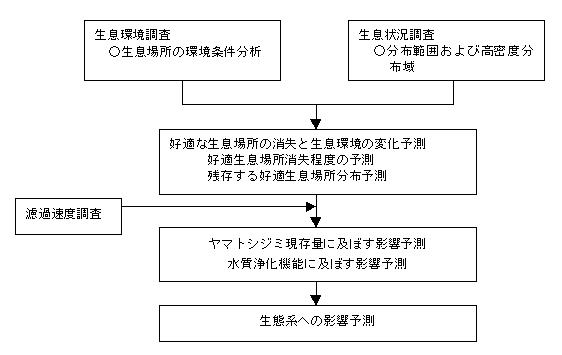

(ⅰ)調査・予測手法の考え方

ヤマトシジミへの影響に関する調査・予測の考え方を図I-2-15に示す。

事業による影響は生息面積の減少、生息場所の環境変化などによる現存量の減少およびこれに基づく水質浄化機能の低下である。

これらの影響を予測するために、生息状況調査、生息環境調査および濾過速度調査をおこなう。これらの調査結果と事業計画との関係から、生態系への影響について予測する。

図I-2-15 ヤマトシジミの調査・予測の考え方

事業によるヤマトシジミへの影響予測手法を表I-2-10に示す。

表I-2-10 ヤマトシジミへの影響予測手法

(ⅲ)現地調査手法

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を選定した(表I-2-11参照)。

ヤマトシジミは浮遊幼生期を有するが、それ以外は大きな移動をおこなわずに底生生活を送るため、調査項目は底生生活期の分布状況および生息環境とする。

また、本種は漁獲および放流もおこなわれているので、その実態についても整理する。

表I-2-11 ヤマトシジミに関する現地調査手法

3)ア ユ

[1] 想定される影響

事業によるアユへの影響を図I-2-16に示す。

5km地点に堰を建設することによって、堰の上流側には湛水区域が出現し、また河川は上流と下流に分断されることになり、河川水の流下時間が延長する。

孵化直後の仔アユは抗流性が極めて小さく、その流下時間は河川水流下時間に支配される。よって、堰の存在により仔アユ流下時間の延長が想定され、この場合、延長の程度によっては減耗率の上昇が生じる。また、堰からの取水に伴う仔アユの迷入が生じ、仔アユ現存量が減少する。

さらに、堰の存在によって稚アユの遡上行動が阻害されるとともに取水口への迷入が生じ、現存量の減少を招く可能性がある。

図I-2-16 事業がアユに及ぼす影響フロー

図I-2-16 事業がアユに及ぼす影響フロー

[2]調査・予測手法

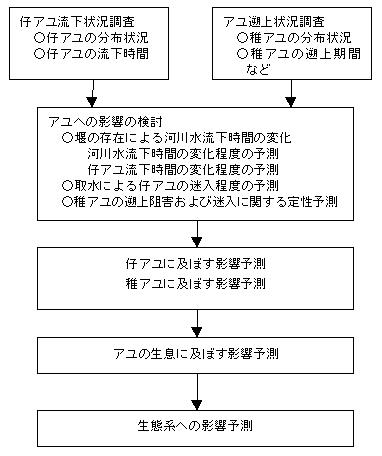

(ⅰ)調査・予測手法の考え方

アユへの影響に関する調査・予測の考え方を図I-2-17に示す。

事業による影響は河川の分断、湛水区域の出現などによる仔アユ流下時間の延長、稚アユの遡上阻害、取水に伴う仔アユおよび稚アユの迷入である。

これらの影響を把握するために、仔アユの分布状況および流下時間調査、アユ遡上状況調査を実施する。次いで、これらの調査結果と事業計画との関係から、河川水の流下時間の変化を推定し、それに伴う仔アユへの影響について検討、予測をおこなう。また、仔アユの迷入については、仔アユ分布、河川流量および計画取水量に基づく粒子追跡シミュレーションを実施し、迷入量を予測する。

また、稚アユへの定量予測は困難なことから、遡上阻害および迷入に関する定性予測をおこなう。

以上のアユへの影響予測結果に基づき、生態系への影響についても予測する。

図I-2-17 アユの調査・予測の考え方

(ⅱ)予測手法

事業によるアユへの影響予測手法を表I-2-12に示す。

表I-2-12 アユへの影響予測手法

|

項目 |

想定される影響と予測手法 |

||

|

上への影響 堰の存在による流下・遡 |

想定される影響

|

・河川の分断、湛水区域の出現などによって河川水の流下時間が延長し、それに伴って仔アユの流下時間が延長する。 ・稚アユの遡上阻害が生じ、遡上量が減少する。 |

|

|

予測手法 |

定量的予測 |

河川流量および湛水容量などから河川水流下時間を試算し、仔アユの流下時間の変化量を推定する。 |

|

|

定性的予測 |

・仔アユの流下量の変化によるアユの個体群および生態系への影響については、定量的予測の結果を基に予測する。 ・遡上稚アユへの影響は定性的に予測する。 |

||

|

堰からの取水による迷入 |

想定される影響

|

・堰からの取水によって、取水口に仔アユが迷入し、流下仔アユの個体数が減少する。 ・取水口へ稚アユが迷入し、個体数が減少する。 |

|

|

予測手法 |

定量的予測 |

仔アユの迷入については、仔アユ分布、河川流量および計画取水量に基づく粒子追跡シミュレーションを実施し、迷入量を予測する。 |

|

|

定性的予測 |

・仔アユの流下量の変化によるアユの個体群および生態系への影響については、定量的予測の結果を基に予測する。 ・稚アユの迷入における定量予測は困難なことから、遡上阻害および迷入に関する定性予測をおこなう。 |

||

4)トビハゼ

[1]想定される影響

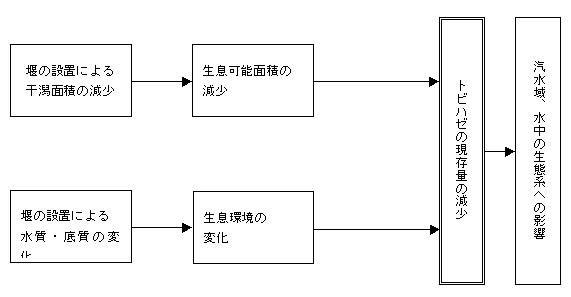

事業によるトビハゼへの影響を図I-2-18に示す。

トビハゼが生息する干潟は、その大半が直接改変区域に相当し、事業によってトビハゼの生息場所の大部分が消失する。また、直接改変区域外の干潟に生息している個体群についても、堰の設置によって生息環境が変化する可能性があるため、現存量の減少が想定される。

図I-2-18 事業がトビハゼに及ぼす影響フロー

[2] 調査・予測手法

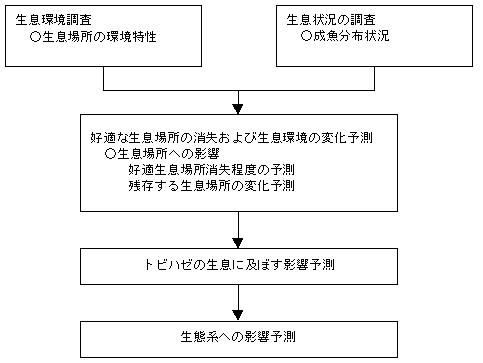

(ⅰ)調査・予測手法の考え方

トビハゼへの影響に関する調査・予測の考え方を図I-2-19に示す。

事業による影響は、生息面積の減少、生息場所の環境変化などによる現存量の減少である。これらの影響を予測するために、生息状況調査と生息場所の環境分析をおこなう。そして、これらの調査結果と事業計画との関係から、事業によるトビハゼへの影響を予測する。また、これを基に生態系への影響について予測する。

図I-2-19 トビハゼの調査・予測の考え方

事業によるトビハゼへの影響予測手法を表I-2-14に示す。

表I-2-14 トビハゼへの影響予測手法

|

項目 |

想定される影響と予測手法 |

||

|

の消滅 堰の設置による生息場所 |

想定される影響

|

堰の設置、護床工の実施などによりトビハゼの生息場所が消失し、トビハゼの現存量が減少すると想定される。 |

|

|

予測手法 |

定量的予測 |

現地調査地域におけるトビハゼの分布状況および消滅する干潟面積の関係から減少率を予測する。 |

|

|

定性的予測 |

トビハゼの個体群の変化による生態系への影響については、トビハゼの個体群の減少率を基に、主に食物連鎖の関係から予測する。 |

||

|

化 堰下流部の生息環境の変 |

想定される影響 |

堰の存在および供用によって流量、水質・底質などが変化することにより、トビハゼの生息可能場所の環境変化が想定される。 |

|

|

予測手法 |

定量的予測 |

生活史の中での主要な段階における生息状況、生理・生態特性などと生息環境に関する項目の予測結果から、生息環境の変化に伴うトビハゼの個体群への影響を予測する。 |

|

|

定性的予測 |

トビハゼの個体群の変化による生態系の変化については、主に食物連鎖の関係から予測する。 |

||

(ⅲ)現地調査手法

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を選定した(表I-2-15参照)。

トビハゼは孵化後、仔魚期に浮遊生活を送るが、これ以外は大きな移動をおこなわずに底生生活を送るため、調査項目は底生生活期の分布状況および生息環境とする。

表I-2-15 トビハゼに関する現地調査手法

|

調査項目 |

調査項目の設定根拠と調査内容 |

||

|

トビハゼの分布状況 |

・トビハゼの個体数と大きさ、重量 |

調査項目の設定根拠 |

堰や護床工などによる直接改変で、トビハゼの生息場所が消失するため、分布状況と個体数などを調査し、生息場所の消失によるトビハゼの個体数の減少率を把握する。 |

|

調査地点 |

トビハゼの生育する泥干潟のある汽水域中流部から河口域に調査地点を設定する。 |

||

|

調査時期 |

トビハゼの活動期である4~10月に3回調査する。 |

||

|

調査方法 |

干潟を見通せる地点に調査員を配置し、トビハゼの確認位置、個体数、行動、雌雄、年齢、個体の特徴などを観察、記録する。 |

||

|

生息環境 |

・水深 ・水温 ・塩分 ・水質 |

調査項目の設定根拠 |

堰の存在・供用によってトビハゼの生息場所である泥干潟における流量、水質・底質など様々な環境は変化すると想定されるため、トビハゼの生息環境を把握する。 |

|

調査地点 |

トビハゼの分布状況の調査と同様とする(地形測量、底質条件)。 |

||

|

調査時期 |

トビハゼの分布状況調査と同時に実施する。 |

||

|

調査方法 |

・採泥器、採水器により試料を採取し、分析する。 ・底質の調査項目としては、粒度組成、有機物含有量、硫化物など、水質の調査項目としては、COD、DO、SS、クロロフィルa、塩分などとする。なお、水質については連続的なデータを得るように留意する。 ・この他トビハゼの生息環境要因と考えられる項目を記録する。 |

||