生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会報告書

生物の多様性分野の環境影響評価技術(III) 生態系アセスメントの進め方について(平成13年9月)

1 陸水域生態系の調査、予測の基本的な考え方

陸水域生態系は、水域と隣接する陸域、およびその境界にある移行帯で構成される一連の環境系である。これを生物の生活の場という視点から眺めると、水を通じた生活基盤への作用という視点や陸水域と陸域とのつながり、または海域とのつながりという視点が重要である。陸水域生態系の特性は、このような水の作用を通じた場や、変動性、連続性に凝縮される。陸水域生態系の特性のうち、環境影響評価においてとらえるべき視点については、概ね以下のように整理される。

(1)場の成り立ち

陸水域生態系は、水域のみならず移行帯から水域と関連する陸上部という場を含めて成立する生態系であり、陸域、水域両方の要素を持っている。その形態は河川などの流水域、湖沼、湿原などの止水域、ダム湖などの人工的な水域など様々であり、開放的で不案的な系から閉鎖的で安定な系まで様々な形態のものを含み、それぞれが個性的な構造や機能を持っている。

陸水域には移行帯に生息*1する種や、生活史の上である時期にのみ水域に依存する種などが存在する。これらは水域と陸域の連続性に依存する生物であり、陸水域生態系の多様性を支えている。また、水を媒体とする水域生態系には、陸域生態系とは大きく異なった分類群の生物種・群集が生活している。このことから陸域、水域にまたがる陸水域には多様な生態系が形成されている。

なお、我が国の多くの河川、湖沼は、河川改修や漁業による種苗放流などにより、人為的影響が及んでいることも特徴のひとつである。

(2)変動する場

河川は流量や水位に日変動、季節変動、年変動がある。これらは集水域や涵養域の降水特性、地質、土地利用や河川勾配などの環境要素によって規定されている。上流にダムなどの調整施設がある場合には変動が人為的に操作されている。河川の流量や水位の変動は移行帯成立のもととなり、物質の流れをも規定している。これを細かく見ると地点ごとに河川水の作用の程度が異なり、基盤環境に多様性をもたらしている。河川の流入する湖沼や湿原などにも河川水や地下水の流入・流出による変動がある。また、河口部には河川の水理に潮汐の作用が加わり、陸水域と海域相互の性質を反映した複雑で多様性に富んだ生態系が成立している。

一方、こうした比較的短期間に繰り返す変動に対して、台風に伴う急激な増水などの突発的な変動によって基盤環境の変化が生じることがある。河川では洪水、湖沼では増水や吹送による波浪の発生、渇水による異常な水位低下などで、河床材や水質、底質が変わり、河床や湖岸の植生に攪乱がおこる。しかし、このような突発的な変動に依存して生息する生物も存在する。例えば河畔林では数十年に1回程度発生するような洪水で群落が更新しているものがある。

洪水は水と大量の土砂を流下させ、地形や河床材の構成を一気に変化させる。これは河川の流入する湖沼や湿原でも起こる。洪水により平水時に貯留した物質が一挙に流出し、陸域から新たな物質が流入する。河畔林では洪水の物理的な破壊により群落が消滅し、そのあとに生じた裸地に新たな河畔林が生育する場合がある。ある種の魚類では洪水後個体群が交流することで遺伝的多様性が増し、集団の安定性を高めることがある。このように陸水域生態系の成立には洪水の頻度や規模が重要な要素となっている。

河川では浸食と堆積が生物の生活基盤となる地形を形成する。浸食は底質を洗ったり砂礫の表面を剥離するなどして新しい生活基盤を形成する。堆積は水際の地形や河床材の変化などをもたらす。しかし、砂が多く供給されると石礫の空隙が埋まり、微小な生息空間が失われることもある。

湖沼でも同様に浸食と堆積が起こる。例えば規模の大きい海跡湖における沿岸流による物質の運搬である。流入河川による堆積や波浪による浸食と堆積により湖畔の地形が変化する。湖沼、ダム湖など一定の水深を持つ容量の大きな水域では季節的に水温の急変する水温躍層が形成され、水生生物の分布に大きな影響を及ぼす。湖沼や湿原では結氷の有無が生物の生活に与える影響はきわめて大きい。

水質にも変動は起こる。生物の生息に関わりのある水質には、物質生産の基礎量を示す有機物や栄養塩類、pH、塩分などがある。陸水域の生物群はそれぞれ水質に対し、生息が可能な範囲があり、しばしばこれらが生息の指標となる。回遊魚などの一部の生物では生息が可能な水質の範囲は生活史の段階に応じて変化するという特性を有する。

(3)連続する場

陸水域生態系は、陸域生態系、海域生態系の双方と隣り合って関連しており、異なる生態系間を物質循環の面で結ぶ重要な役割を果たしている。

河川は物質が水とともに上流から下流へと連続して流下する系である。有機物や栄養塩類など生物にとって重要な物質は河川以外からも供給され、食物連鎖などを通じて陸水域生態系の様々な場で生活する生物相やその現存量に影響を与える。このような連続性は陸水域の物質循環を規定する重要な特徴である。

河川では源流部から河口に至るまでの区間で地形、地質、土地利用などが異なり固有の特性を持った生態系が形成されている。これらの異なる生態系が水の流れを介して連続して存在し、互いに関係を保っていることが特徴である。河口部は河川と海域が連続する場として、河川が上流から下流へ運ぶ物質の流れと海域から潮汐の運ぶ物質の流れが相互に交わる場であり、特殊な環境が形成されている。

湖沼でも、火山湖の一部などを除き、ほとんどの湖沼は流入・流出河川を伴っており、河川を通じた物質の流れに影響を受けている。

河岸や湖岸には水域の変動に対応した移行帯が見られる。陸水域の生物の中には、遡上、降河する魚類、甲殻類や水生昆虫など、水系のつながりを縦断的に利用する生物が存在する一方で、移行帯に生息する種や、生活史の上で生活の場が水域から陸域へと変化する種など移行帯の連続性に依存した生物が存在する。

(4)地理的隔離性

純淡水魚類など水系のみを移動経路としている生物の中には、地史的な経緯により水系の連続性が失われたために、限られた水域あるいは流域に隔離分布をしている種や個体群がある。このように地理的・遺伝的に隔離されることによって、孤立した種や個体群を含む特徴のある生態系が成立している。

-調査・予測・評価のあり方

環境影響評価では、事業者がどのような視点で影響を検討し、何を評価すべきかを明確にして調査、予測を進めることが重要である。調査、予測手法の選定にあたっては、まず地域の環境特性、地域のニーズ、事業特性から保全上重要な環境要素、環境保全の基本的な方向性などについて検討する。この検討結果を踏まえて、陸水域生態系の特性から、どのような対象・事象への影響をどのような切り口で調査、予測できるかを検討して、重点を置いて評価すべき影響の内容を設定する。次にその評価をおこなうための予測手法、その予測に必要な調査項目および調査手法を設定する。ここで、調査、予測の項目や手法の選定理由は分かりやすく明示することが必要である。

生態系に関する環境影響評価をおこなうためには、対象となる生態系の環境要素の現状と影響の程度を明らかにする必要があるが、生態系の全体像を把握することは現在の科学的知見では困難であることが多く、確立した影響評価手法もほとんどない。そのため、事業特性や地域特性を十分に把握した上で個別に手法を検討する必要がある。その際に対象となる生態系への影響をどの面からとらえるかといった視点が重要となる。

-陸水域生態系への影響の調査、予測の手法

陸水域生態系に関する影響評価は、前項で示した陸水域生態系の場の成り立ち、連続性、変動性などの特性に対して、事業の実施によりどのような影響が及ぶのかという視点でおこなう。その際の手法の例を以下に示す。

・主に陸水域生態系の場の成り立ちへの影響について把握するため、水を媒体とした基

盤環境と生物種・群集の関係について調査し、基盤環境の変化が生物群集や生態系に及ぼす影響について予測をおこなう方法。

・上位性・典型性・特殊性の視点から陸水域に依存する注目種・群集を選定し、それら

に対する調査を通じて生態系への影響予測をおこなう方法。上位性では主に水域の生物種間の関係や構造に、典型性では陸水域生態系の変動性や連続性に、特殊性では局所的な基盤環境や地理的隔離性などに着目した予測をおこなう。

・生態系の健全性と密接に関連した重要な機能について影響予測をおこなう方法。河川

では土砂の掃流、栄養分の供給などの物質生産・循環、水質形成・浄化、景観形成、生物の生息空間の形成・維持など、湖沼では河川と同様の機能や、物質の貯留などの機能がある。

-陸水域生態系の調査、予測の留意点

陸水域生態系の調査、予測に関する留意点としては例えば以下の点が挙げられる。

・我が国の河川、湖沼には既に人為的影響が及んでいることが多く、当該事業による影

響要因と他の影響要因が複合して影響を及ぼすことが考えられる。この場合、事業特性や地域特性に応じて、他の影響要因や過去からの環境変化とその影響要因にも配慮して、調査、予測をおこなうこと。

・台風に伴う急激な増水などの突発的な基盤環境の変動によって成立している生態系に

ついては、その変動により維持されていることを考慮して調査・予測をおこなうこと。

・自然現象の持つ不確実性や、調査・予測手法の不確実性を考慮し、必要に応じて事後

調査の実施を検討すること。

・影響予測は可能な限り客観的・定量的に進めること。特に陸水域生態系では水位、流

量、流速、水質などの物理的、化学的な基盤環境要素について、定量的な調査・予測手法を用いること。

・既往の手法の応用や組み合わせによる手法の検討に加えて、新しい科学的知見、技術

による試みを積極的に活用すること。

-準備書、評価書作成の視点

準備書や評価書では、単に結果を述べるだけでなく、影響評価にあたって生態系の現況と事業による環境影響を把握・検討した結果、どのような点に重点を置いて予測、評価をおこなったのかなど、結果を導いたプロセスと事業者としての見解を述べることが特に重要である。

また、合意形成のためには、環境影響評価のそれぞれの段階でその時点の計画熟度を踏まえた事業計画の内容(必要性、効果、計画策定の経過なども含む)や事業者の環境保全に関する基本的な考え方について、十分説明していくことが大切である。

さらに、有識者や委員会などから助言や指導を得ることや、準備書、評価書の作成段階では内容を分かりやすく表現できるよう創意工夫することなども望まれる。

「水環境」「地形・地質」「植物」「動物」など、他の環境影響評価項目で対象とする環境要素はそれぞれ陸水域生態系を構成する要素でもある。このため、スコーピング段階と同様に陸水域生態系の調査・予測・評価に際しても、関連する他の項目と情報を共有し、連携を図りながら作業を進める必要がある。後述する「基盤環境と生物群集の調査」では特に「水環境」「地形・地質」「植物」「動物」など他の環境影響評価項目の調査結果が有効に活用できることから、基盤環境と生物種・群集に関わる調査を生態系項目に先行して実施することが望ましい。

連携して作業を進める上では、各項目の評価の視点や調査、予測の内容に違いがあることに留意する必要がある。「植物」「動物」項目では、主に重要な種・植物群落や注目すべき生息地などの存続という視点で調査および予測をおこなう。しかし「生態系」項目では、基盤環境と生物種・群集の関係、その関係が成立している場、あるいは構造や機能を通じて生態系全体への影響を評価することを目的としているため、調査や予測の内容も異なったものとなる。

「水環境」や「地形・地質」項目はそれぞれの項目の必要性から調査・予測がおこなわれるが、陸水域生態系の基盤環境要素としてとらえる場合には、生態系の視点から調査・予測をおこなうために求められる内容が異なる場合も多い。例えば「水環境」項目では、河川における流速は流心を対象とするのに対して、「生態系」項目では生物の生息にとって重要な河岸付近の流速を対象とすることもある。

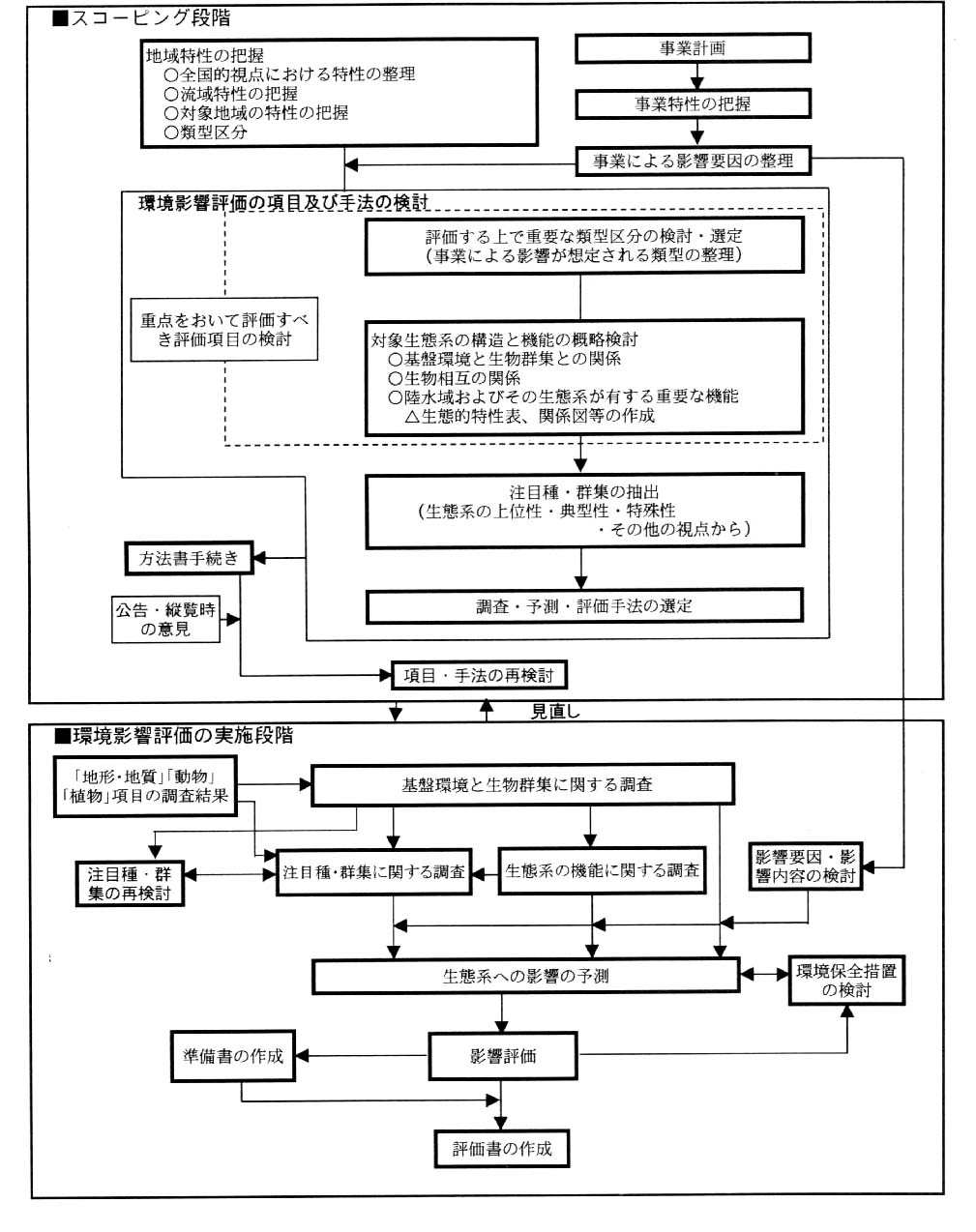

スコーピング(環境影響評価の計画段階)から環境影響評価の実施段階への手順はおおよそ図I-1-1に示したフローのように進める。

スコーピングは、事業計画のできる限り早い段階でおこなうことが望ましい。この段階では調査・予測の項目や手法を掲示して地方公共団体や住民、専門家などから意見を幅広く聴く。事業者はこれらの意見を踏まえて検討した項目・手法を再検討し、当該案件に最も適した実施方法を選定した上で、実施段階に入る。

環境影響評価の実施段階では、調査によって得られる情報をもとに項目・手法を再検討するとともに、より詳細な実施方法を検討しながら、調査・予測・評価を進める。実施段階においても再検討は合理的な理由によるものであれば、方法書の記載に関わらず柔軟におこなうことができる。

また、「植物」「動物」項目と「生態系」項目の調査・予測・評価を同時に進める場合において、「植物」「動物」項目の調査で注目種・群集に選定すべき種の生息が新たに確認されたときは、対象となる生態系の構造と機能について再検討をおこない、必要な調査・予測・評価を追加して選定、実施する。

これらの見直しの経緯および理由と最終的に選定した項目・手法は準備書に記載し、改めて意見を聴く。なお、図I-1-1に示した各項目の検討に際しては、環境保全措置との関係も十分に配慮することが必要である。

図I-1-1 スコーピング段階から環境影響評価の実施段階への手順

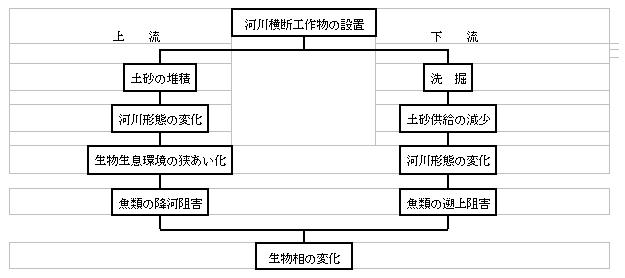

環境影響評価で事業が対象地域および周辺の生態系のどの部分に影響を及ぼすかを検討するには、事業特性や地域特性の整理により、影響要因と影響を受ける環境要素(基盤環境要素や生物種・群集)の関連を把握する必要がある。これにはまず基盤となる環境をまとまりを有する場や地域ごとに類型区分し、影響を受ける環境要素が含まれる類型区分を「評価する上で重要な類型」として選定する(環境庁企画調整局, 2000)。

陸水域生態系では、縦断的、横断的な連続性とともに、平面的にとらえられる地形区分や植生などのまとまりの中に立体的に異なる空間が存在したり、特殊な環境が含まれていることがある。類型区分にあたってはこのような基盤環境要素間の関連について把握することが重要である。

類型区分をおこなったのちは、生態系の構成要素や構造・機能の整理はこの類型を基本的な単位としておこなう。特に後述する基盤環境と生物群集に関する調査において、構成要素間の関連を明らかにするには、陸水域生態系の場の成り立ちを把握する単位ともなる類型のスケールを適切に設定することが重要である。例えば河川で生息場所として区分される瀬や淵はその位置が変動しやすいため、これらの生息場所として重要な要素を複数含んだスケールによる類型区分を採用するなど、適切なスケールを検討する。

影響要因と環境要素の関連については、陸水域生態系では影響要因と環境要素間に水を介した影響の伝播があるものを主体として整理する。

陸水域生態系では事業による影響の検討の前段階で、基盤環境要素の日変動や季節変動、あるいは年変動に伴う陸水域生態系への作用について整理する。また、「1-1 陸水域生態系の特徴」で述べたとおり、台風に伴う急激な増水などの突発的な基盤環境の変動なども陸水域生態系を形成する要因となっていることや、多くの河川や湖沼では河岸・湖岸の改変、構造物の存在、漁業対象種の移入など、既に人為的影響が及んでいることが多いので、それらの内容についても把握する。

○河川工作物の設置により、上流域では堆砂により水生生物の生息環境が狭あい化し、底生動物や付着藻類の生息条件が 大きく変化する。魚道が付帯しない場合には魚類の降河行動への影響も大きい。

○下流域では上流の土砂がかん止されるため、ダムの直下に洗掘が起こり澪筋が定まらず魚類の遡上に大きな影響を及ぼ す場合もある。また、土砂の供給が減少するため、河床形態(瀬や淵の存在など)が変化し、底生動物相や付着藻類相 にも変化が予想される。

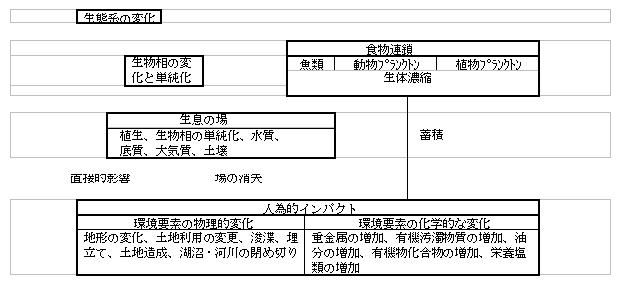

図I-1-3 生態系構成要素と人為的インパクトの関係図

出典:水辺の環境調査(財)ダム水源地環境整備センター(1994)より引用(一部改変)

○調査で把握すべき事項を具体化するには、事業のインパクトとそのインパクトにより一般的に予想される影響を想定する 必要がある。陸水域に関わる事業について考えると、直接的影響として植生の消失、物理的および化学的変化による水環 境の変化、地形の改変や湛水による「場の消失」などがある。また、重金属などの汚染物質の蓄積による生物への影響な どが想定できる。

(1)調査地域の設定

-調査地域設定の視点

調査地域は事業実施区域の外縁から一定距離以内の範囲というような単純な設定ではなく、予測に必要な環境要素の状況を把握できるよう設定する。

陸水域生態系の調査地域は、土壌水分や地下水などが陸水域と関連する陸域側を含む範囲や、事業特性や地域特性を勘案して設定する。

河川では水の流下に伴い影響が及ぶ下流側を含む範囲、あるいは対象事業実施区域が含まれる集水域全体などを考慮する。湿原や湿地、湧水地などでは地形的にみた集水域と別に地下水の涵養域を調査地域とする場合が考えられる。湖沼では、湖沼の規模や対象事業などにより異なるが、調査の実施可能な範囲として、例えば水深の深い湖沼では湖棚まで、水深の浅い湖沼や漁業資源が存在する湖沼では湖沼全体などを設定する場合が考えられる。

調査地域・地点などは注目種・群集やそれらと関係する種・群集の生態を把握できるように設定する。特に遡上・降河する動物など、陸水域に生息する生物は生活史の段階に応じて生息場所や餌資源などが変化することが多いので注意する。種によっては特に繁殖期などの生活史の一時期のみに利用する場など、ごく小規模な場を失うことにより存続が危ぶまれるような場合もある。そのような場を見落とすことなく把握できるように設定する。

魚類のように水域のみに生息する生物種・群集の影響予測をする場合は、対象とする種・群集の生息環境条件のほかに、個体群の供給源の面から周辺の個体群との交流の状況や、供給経路となる水系を把握する必要がある。このため調査地域には対象事業実施区域が含まれる流域や区間以外の分布域も含めることも考えられる。また、供用時に湛水域が出現する場合など事業の実施により新たな類型区分の存在が想定される場合は、近傍の同様な類型区分を含む地域も調査対象とする必要がある。

なお、渡りや回遊などで広範囲を移動する生物種・群集については、事業による直接的な影響が及ぶ類型区分など詳細な現地調査が可能な地域と、渡り先や回遊範囲全体など現地調査が困難な地域とを分け、それぞれの地域に応じた調査手法を検討することも必要である。

-地理的隔離性がある場合の調査地域

陸水域生態系では魚類など水域のみを移動経路としている生物種・群集に地理的隔離性がみられる場合がある。

例えば事業実施区域に関わる流域に隔離された個体群が存在する場合は、当該個体群の分布域全体を調査地域とすることや、当該個体群の特性(生態的または遺伝的特性など)を把握するために、比較対象として近隣の交流のない個体群も調査対象とし、その分布域を調査地域とすることがある。

-事後調査地点の確保

事後調査の実施が想定される場合は、予測地点の一部から事後調査地点(定点)として選定する。事後調査地点は、直接改変を受けない地点や、改変されるが将来にわたってのモニタリングが可能な地点など、同じ地点で将来も調査をおこなうことのできる場所とする。また、これらの地点とは別に同質の環境要素を有し、事業による影響の及ばない地点に対照地として調査地点を設定する。適切な調査地点を設定するためには調査・予測の実施段階で事後調査計画を検討しておく必要がある。

なお、調査地点の設定に際しては、水質、底質、流況など陸水域生態系に関連の深い他の影響評価項目の事後調査地点とも関連づけておくことが必要である。

(2)調査方法

陸水域生態系に関する調査は陸水域を形成する基盤環境や水域に依存した生物種・群集などの構成要素、陸水域生態系の構造や連続性、変動性などの特徴を指標する注目種・群集、陸水域生態系の機能などの事業による変化を把握することを目的としておこなう。

調査項目は、影響要因と影響を受ける環境要素の関連を検討し、影響の伝播の過程が明らかで、特に水環境との関連性が高いものに着目して選定する。

対象とする項目やその手法は影響要因が時間的・空間的にどのように環境要素に作用するかを予測評価できるように選定する。

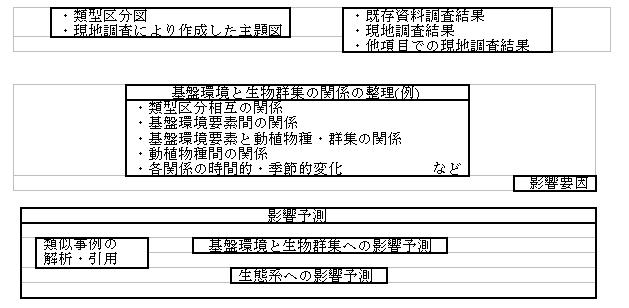

1)基盤環境と生物群集に関する調査

基盤環境と生物群集の調査では、対象地域の生態系について、類型区分ごとに基盤環境要素と生物種・群集の関係について調査し、生態系の構成要素や構造の概要と特徴を把握する。

調査は、「地域特性の把握」でとらえた水質、地形、植生などの基盤環境要素の状況と生物種・群集の生息、分布状況、「植物」「動物」などの調査で明らかになる生物種・群集の生息状況や生息環境などの情報をもとに、必要に応じて現地調査も追加しておこなう。

基盤環境と生物群集の関連を把握する視点の例を以下に示した。

・水域、移行帯、陸域といった類型区分や、瀬や淵、砂底や礫底、砂礫底などの生息

場所の構成要素により区分される類型区分、水質により区分される類型区分などと生物種・群集の関連

・湖沼における水深や水温の違いと生物種・群集の関連

・表流水による基盤環境の攪乱頻度の違いと生物種・群集の関連

・地下水、伏流水、湧水などの局所的または特殊な環境と生物種・群集の関連

生物種・群集の特性把握に必要な調査項目の例を以下に示した。

・基盤環境と生物種・群集の対応関係

植物群落:一般的な分布特性、生育基盤の特性、遷移系列、対象地域での分布状況

植物種:生育基盤の特性

動物種:一般的な分布特性、生息基盤の特性、利用空間の特性、対象地の利用様式

、生活史

・生物種・群集の相互関係

植物群落:相観、遷移系列・遷移段階、群落構造、種組成

植物種:生育する植物群落、動物との関連(受粉、種子散布、被食)

動物種:個体の大きさ(個体重など)、生息個体数・密度、生活史、食性、栄養段階

、捕食者、寄生者

生物種・群集については、調査項目に掲げた生息空間、群集、植物群落、遷移系列、分布域、栄養段階、生態的地位、生活形、対象地域の利用様式などの視点から同じ特性を持つ種群ごとに整理する。

「水環境」「地形・地質」「植物」「動物」など基盤環境と生物種・群集に関わる他の環境影響評価項目の調査はいずれも先行して実施すると、それらの調査結果が活用でき効率がよい。

また、基盤環境と生物群集の関係の調査結果のうち、生物種の栄養段階や捕食-被食関係などは上位性の種・群集、基盤環境の連続性や変動性と生物種・群集の関係などは典型性の種・群集、局地的な基盤環境と生物種・群集の関係などは特殊性の種・群集の再検討に有用である。注目種・群集の調査・予測に際しても基盤環境と生物種・群集の調査を先行して実施することが望まれる。

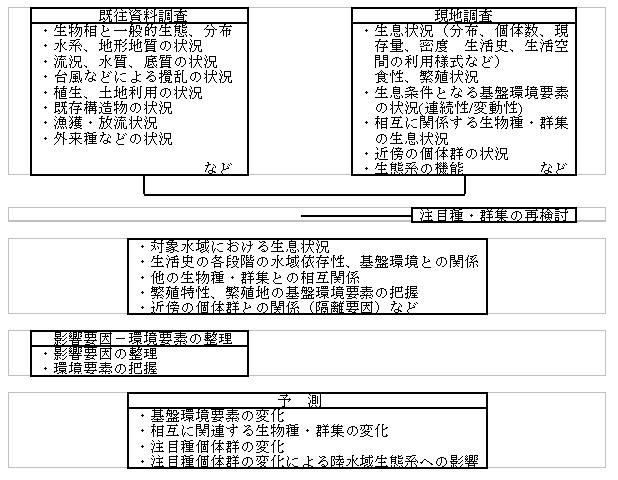

調査から予測への流れは図I-1-4に示したとおりである。予測に際し、類型間、類型と基盤環境要素、基盤環境要素と生物種・群集、生物種・群集の相互関係について調査結果を整理する。その際にはそれらの時間的変化・季節的変化の面などにも留意する。

図I-1-4 基盤環境と生物群集に関する調査から予測の流れ

2)注目種・群集に関する調査

注目種・群集に関する調査では、事業実施に伴う基盤環境要素や生物種・群集の変化と、注目種・群集の生息状況の変化が関連づけて予測できるように、以下の項目を調査対象とする。

・注目種・群集の生息状況(分布、個体数、現存量、密度、生活空間の利用様式、生

活史、水域依存性、なわばり、食性、繁殖状況など)

・生息条件となっている基盤環境要素

・捕食-被食、共生・寄生、競争関係など相互に関係する生物種・群集とその生息状

況

陸水域生態系では、水域の依存度が高い種から注目種・群集を選定するとともに、生息環境として「水環境」との関わりを十分に把握する必要がある。

上位性の注目種・群集は、栄養段階の上位に位置する種・群集から選定する。ここでは、対象とする注目種・群集を中心とした食物網を想定し、注目種・群集とともに各栄養段階の主要な種・群集の生息状況と食性、捕食-被食量などの生息条件に関する調査などが考えられる。

典型性の注目種・群集は、表流水による河床の攪乱といった基盤環境の変動や、河川の上下流のつながり、移行帯を介した水域と陸上の連続性など、陸水域の本来の性質や機能に適応した種・群集から選定する。ここでは、主に注目種・群集の生息条件となっている基盤環境の連続性や変動性が維持される機構などについての調査が考えられる。

特殊性の注目種・群集は、特殊な環境や比較的小規模な環境を特徴づける種・群集や、地理的に隔離された種・群集などから選定する。ここでは、対象とする注目種・群集の生息条件と局所的な基盤環境が維持される機構などについての調査が考えられる。

また、回遊魚などでは遡上行動・能力の測定実験などにより得られる知見が、流況の変化に伴う影響や環境保全措置の効果などに関する予測に有効な場合がある。このような実験的な調査手法も必要に応じて選定する。

なお、調査の実施段階で新たに注目種・群集に相当する生物の生息に関する情報が得られた場合や、逆に選定した注目種・群集の情報が得られなかった場合は、選定された注目種・群集、調査、予測手法などの再検討をおこなう。

調査から予測への流れは図I-1-5に示したとおりである。予測に際しては、調査結果を注目種・群集の生息状況や、生活史の各段階の水域依存性、基盤環境との関係などの面から整理しておく。

図I-1-5 注目種・群集に関する調査から予測の流れ

3)生態系の機能に関する調査

生態系の機能については、「自然環境のアセスメント技術(II)」(環境庁企画調整局, 2000)において生息空間の形成・維持、物質の生産・循環などの機能を例示している。生態系によって機能の程度に差があることや、機能は構造に比べとらえにくいことから、重要な機能が明らかな場合や、基盤環境要素などを通じて機能が把握できる場合に影響予測の対象とする。

陸水域生態系の機能に関する調査は、対象とした機能について水質、底質、動植物などの関連する環境要素を整理し、これらの要素と機能自体を指標する物質生産量や水質浄化量などを調査項目とする。

対象とした機能を指標する生物種・群集が見いだされる場合は「注目種・群集に関する調査」における典型性の視点から注目種・群集を選定して影響予測をおこなう。

生態系の機能に関して、数値モデルによる予測をおこなう場合は、予測する項目に適した予測範囲・計算条件・パラメータなどを十分検討し、必要なデータが的確に得られるように調査項目を選定する。

なお、定性的な予測あるいは事例解析的な手法によって予測をおこなう場合でも可能な限り客観的・定量的な調査方法を選定する。

(3)調査時期・期間の設定

-注目種・群集に関する調査の時期・期間の設定

調査対象とする種・群集は、植物では成長が活発な時期や開花・結実など、動物では繁殖、渡り、移動、回遊や変態など、生活史における各段階の特徴や生息状況・生息環境の違いを考慮して、四季にとらわれることなく設定する。特に繁殖期などの生活史の一時期のみ陸水域を利用する種については、その時期を見落とすことがないよう調査時期を設定する。

また、影響評価項目としての「植物」「動物」と「生態系」の調査を同時に進める場合などで、「植物」「動物」項目の調査により注目種・群集に選定すべき種・群集が新たに確認されたときは、その段階で生態系の構造と機能や構成要素について再検討をおこない、生態系の視点からの調査に必要な期間を追加して実施する。

基盤環境要素の調査時期は、水位や水量・流量、水質の変化、表流水による攪乱などの日変動、季節変動および年変動など、要素の変動性が十分に把握できる時期、期間、回数を設定する。

-生態系の機能に関する調査の時期・期間の設定

生態系の機能に関する調査は、機能に関わる生態系の構成要素の変化や、機能自体を指標する物質の流入・流出などの物理・化学的な情報の把握に必要な時期、期間、回数を設定する。

-調査期間設定の留意点

河川では基盤環境の季節変動とともに年変動があり、調査対象とした年が必ずしも平年の状況を示していない可能性がある。また、河床材や河畔植生など動植物の生息基盤となる環境要素も年によって変動する。このように陸水域生態系では単年度の調査では把握できない環境要素があることに留意して調査期間を設定する必要がある。

なお、台風に伴う基盤環境の突発的な変動については、調査期間でとらえられない場合が多いことから、気象や流況に関わる記録や既存資料などをもとに過去の発生状況や頻度、規模を把握する。

(1)影響予測の方法

陸水域生態系に関する影響予測は、対象となる陸水域生態系の場の成り立ち、連続性、変動性などの特性に対して、事業の実施によりどのような影響が及ぶのかといった視点で、基盤環境要素や、水域に依存した生物種・群集などの構成要素、陸水域生態系の特性を指標する注目種・群集、構造・機能などの事業による変化を把握することを通じておこなう。

注目種・群集への影響を予測するには、事業の実施に伴う基盤環境要素の変化と注目種・群集の変化の関連をどのようにとらえるかが重要である。しかし、基盤環境要素と生物の生理・生態との関連が解明されているものは少なく、注目種・群集に及ぶ影響の程度も成長段階や生活史の段階によって異なることがある。このため基盤環境や注目種・群集そのものが消失するといった場合以外は、基盤環境要素の変化から注目種・群集の変化を予測する定量的な予測手法は少ないのが現状である。

また、定量的にとらえることができる事象が一部の環境要素のある限られた側面に過ぎないことや、定量的な調査(測定など)が可能な対象であっても定量的な予測は困難な場合もあることに留意する必要がある。調査および予測の項目や手法は、定量的な調査や予測が可能なことと、既往の知見などから定性的に予測することを分けて設定する。

予測項目は、影響要因と影響を受ける構成要素の関連の中から、特に水環境との関連性に着目して選定する。対象とする項目やその手法は、影響の伝播の過程を明らかにし、影響要因が時間的・空間的にどのように環境要素に作用するか把握できるように選定する。

予測は生物の消失や損傷、生息環境そのものの改変や、水質、水位、水量などの変化といった構成要素に直接的に及ぶ影響と、直接的な影響が構成要素間の相互関係を通じて副次的または時間の経過により別の構成要素に徐々に及ぶ変化などの間接的な影響を対象におこなう。

予測をおこなう際には、スコーピング段階で整理した影響要因と環境要素の関連をもとに予測の前提条件を設定し、直接的な影響については定量的な予測に努める。特に生物の消失や損傷、生息環境そのものの改変など、その位置や範囲を把握できるものについては改変面積や消失率を明らかにする。また、間接的影響については構成要素の相互関係などから、既存の知見や類似事例、専門家の意見を参考にするとともに、可能な限り定量的な予測をおこなう。予測に用いる手法についてはその選定理由、適用条件、範囲を明らかにする。

陸水域生態系についてはこれまでのところ確立された予測手法はなく、また地域の特性によっても手法は異なるが、影響を受ける環境要素のうち流量、流速、水質などの物理的・化学的変化については可能な限り定量的な予測をおこなう。

湖沼やダム湖などでは物質生産や物質循環、生物種の現存量や組成などに関して、数値モデルを用いる手法のほか、簡易な計算による手法もあり、機能に関する予測などで活用する。

定量的な予測手法が存在する環境要素と予測モデルの概要は前年度報告書(環境庁企画調整局, 2000)に示した。定量的な予測が可能な予測項目は水位、流速・流向、河床形状、水質(SS,pH,BOD,COD,DO,栄養塩、塩分、水温など)、植物プランクトン、動物プランクトンなどがある。

数値モデルや簡易な手法による計算で予測をおこなう場合には、現況のデータやモデルのパラメータを既存資料や現地調査、実験的手法などによって取得する。その際には代表性のあるデータを取得することや正確な現況再現をおこない、モデルとパラメータとの妥当性を検証する。特に数値モデルによる予測をおこなう場合には予測する将来条件の検討も十分におこない、事業による影響が反映されるようにパラメータを設定する。これらの予測条件、パラメータおよび予測結果の妥当性・不確実性などについては分かりやすく明示する。

1)基盤環境と生物群集に関する影響予測

基盤環境と生物群集に関する予測は、事業に伴う基盤環境や生物群集の変化、あるいは相互の関係の変化から、陸水域生態系の構成要素、水平構造、縦断的・横断的な基盤環境の構造に対して概括的におこなう。

直接的な影響については改変を受ける類型区分とその構成要素や構造、改変の程度を事業計画に関する図面や類型区分図を参考に予測する。間接的影響については以下に示した項目(例)について、調査結果や既存文献、類似事例などにより得られる生物種の生態に関する知見をもとに予測する。

・基盤環境要素の変化に伴う類型区分自体の変化や予測地域内の類型区分の面積割合

などの変化

・水環境などの基盤環境要素の変化に伴う注目群集の変化

・基盤環境要素の相互関係や、生息空間の存在状況の変化

・食物連鎖など生物種間・群集間の関係の変化

・主要な生物種の行動圏・分布域や生活史における水域の利用状況の変化(特に繁殖

環境の変化)

事業による人為影響の拡大により、移動能力が高い動物の周辺の類型区分(生態系)へ逃避、分散が考えられる場合は、逃避先・分散先の生態系の構成要素や構造、機能の変化も予測する。

また、事業の実施により新たな水域や緑地がつくられる場合は、その基盤環境要素の特性や近傍の同様の生態系に生息する生物種・群集を参考に、構成要素や構造、機能の変化を予測する。

2)注目種・群集からみた生態系への影響予測

注目種・群集からみた生態系への影響については、事業の実施による「水環境」の変化を主体として、選定された注目種・群集の生息状況の変化を予測する。さらにそれらの結果を通じて、生態系の構成要素・構造や、機能への影響を予測する。

注目種・群集の影響予測は、予測の前提条件として整理した影響要因をもとに、注目種・群集が消失するといった直接的影響や、その生息環境や相互関係にある生物種・群集の変化に伴う注目種・群集の変化の程度を予測する。

注目種・群集への影響を通じた他の構成要素、構造、機能への影響の把握は、注目種・群集が上位性、典型性、特殊性など生態系のどのような特性を指標しているかをもとに、影響の伝播経路などを参考に主に以下の視点について検討する。

・注目種・群集と同様の栄養段階や生活史、生活形を持つ種・群集の変化

・注目種・群集と捕食-被食、共生・寄生、競合、すみわけなど相互関係を持つ種・

群集や、生息空間が注目種・群集と類似する種・群集の変化

・注目種・群集が関わる生態系の機能の変化とその機能に関係する種・群集の変化

なお、既存知見や研究成果を引用して影響を予測する際には、注目種の生理・生態特性や生息場所の利用特性が地域によって異なる場合があることに留意する。

3)生態系の機能に関する影響予測

生態系の機能に関する予測は、主に事業の実施に伴う機能の低下(または向上)、変化について把握する。しかし、生態系の機能には様々な基盤環境要素と生物が複雑に関係しており、多くの機能については特段の確立された予測手法があるわけではない。このため予測は、機能に関連する基盤環境と生物種・群集の予測結果や、典型性の視点から指標される注目種・群集の予測結果、さらに他の環境影響評価項目の予測結果なども踏まえておこなう。

生態系の機能の予測には数値モデルを使う手法がある。海域生態系では生態系の有する機能の仕組みを簡略化して計算を可能にした数値モデルによる予測が用いられることがあり、陸水域でも海域と隣接した汽水域や水塊としてとらえられる湖沼やダム湖についてはこのような数値モデルを積極的に活用する。

ただし、数値モデルによって予測できる機能は現在の知見では物質生産、物質循環、浄化量などに限られているため、他の多くの機能については定性的な手法、あるいは事例解析的な手法によって予測をおこなう。その場合でも予測結果の根拠となる基盤環境要素の変化については可能な限り定量的に示すことが重要である。

(2)予測地域の設定

予測地域は、「評価する上で重要な類型区分(生態系)」の存在する範囲を基本とし、事業による改変区域、及び改変区域の周辺に設定する。陸水域生態系では、流水を介して上下流の構成要素と連続性があることや、遡上・降河する生物、生息環境が水域から陸域へと変わる生物では生活史の段階によって利用する類型が異なることに着目し、改変区域の上下流区間や陸域側を含めた範囲を設定する。

河川の分断による生物の移動阻害は、河川全体や海域生態系にも影響を与える可能性がある。特に対象河川の延長が長い場合は、調査地域よりも予測地域を広く設定する場合が考えられる。

(3)予測時期の設定

予測時期は、対象とするそれぞれの類型区分(生態系)で、事業に伴う影響が最大となる工事中の代表的な時期、および生態系が安定する供用後一定期間経過した時期を基本として設定する。特に直接的影響については基盤環境の直接改変をおこなう工事の終了時や竣工時を予測時期とする。また、対象となる注目種・群集の生活史で、影響が最大に見積もられる季節も予測時期とする。なお、供用後に影響が徐々に変化することが予想される場合や、周期的な洪水や増水の発生が考えられる場合は、時間的な影響の変化がとらえられるように、予測時期を一定の間隔で複数回設定する必要がある。

環境保全措置を講じた場合は、予測時期はそれぞれの措置が効果を発揮し、生態系が安定すると想定される時期までを対象とする。

なお、前記した「生態系が安定する」とは、事業特性や対象となる生態系の特性や植物群落の遷移段階などによりとらえ方が異なる。陸水域生態系では、河川を例にとると流量や流速の変動、浸食、堆積による河道の変動により基盤環境要素が刻々と変化する。また、河畔植生は洪水の発生など不安定な基盤環境要素の上に成立し、維持されている。このように、陸水域生態系は場の変動が重要な系であるので、「安定」は変動する場の状態が維持されていることを含めて考える必要がある。