大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(I)<スコーピングの進め方>(平成12年8月)

2 水環境

1)環境影響評価における水環境の捉え方と水循環の視点

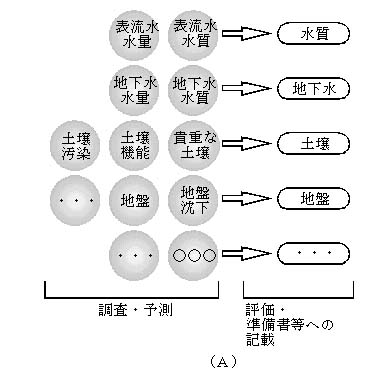

環境中における水は、雨となって地上に降り注ぎ、森林や土壌、地下水に保水され、川を下り、海に注ぎ、蒸発して再び雨になるという自然の循環過程の中にある。従来は、水質、地下水といった個別の項目において、移流や拡散の過程にある水や汚染物質をある点(時点・地点)での状態量の変化として評価していたが、これは大きな水循環や物質循環を一つの断面で捉えているにすぎない。(図

3-2-1)

水環境の環境影響評価にあたっては、地表や地中でさまざまな様態にある水について循環という視点から、相互に関連する一つの系として捉え、この系を人為的にゆがめることを最小限度に抑え健全な水循環を確保することが重要である。

図3-2-1 水環境の捉え方

2)水環境・土壌環境分野に関する対象項目の設定

水環境・土壌環境分野に関する環境影響評価の対象には、陸水・海水・地下水各々の量・流れ・質や、水を媒体として移動する物質の循環、土壌や地盤(地盤沈下)等の項目がある。これらの項目は相互に密接な関係を持ち、さらに水や物質の挙動は生態系の基礎をなす重要な構成要素である。

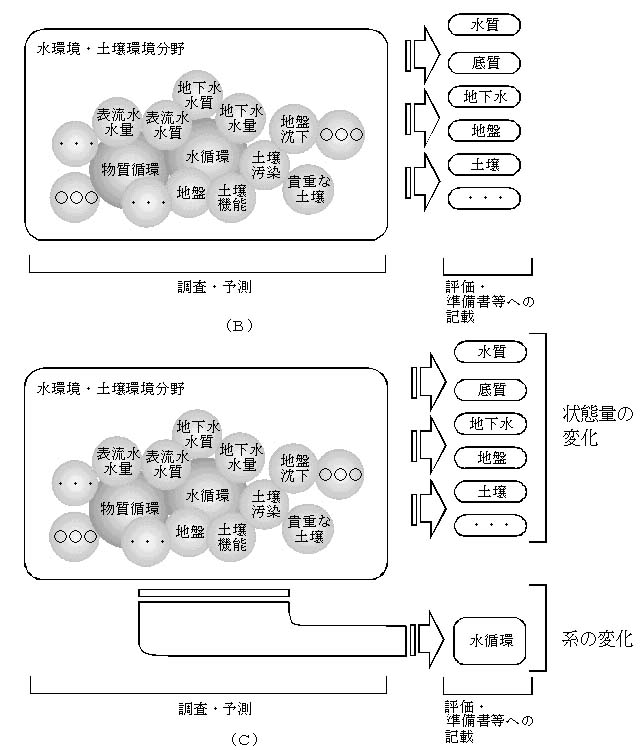

事業による水環境、土壌環境、生態系に及ぼす影響を考える場合、例えば図

3-2-2に示すとおり、「水の流れの変化」や「地下水の分断」を「水循環の変化」として捉え、これによる環境影響を考える必要がある。

図3-2-2 事業による水環境・土壌環境・生態系への影響(例)

水環境を一つの系として扱って予測・評価する必要があるかどうかは、対象事業による行為が水環境や物質循環に及ぼすことが想定される影響の程度に応じて判断する必要がある。

調査・予測・評価の実施及びその結果の準備書等への記載にあたっては、従来どおり環境影響評価項目ごとに調査・予測・評価を実施し、その結果を項目ごとに準備書等に記載する(図

3-2-3(A))、調査・予測においては水環境・土壌環境を一つの系としてとり扱い、その結果を項目ごとに評価し準備書等に記載する(図

3-2-3(B))、さらに「水循環」等の項目をつくり、個別項目とともに評価・記載する(図

3-2-3(C))などの方法が考えられる。

なお、水象・水文などとして表される、各様態の水の流れや量の状態については、水質等の予測の最も基礎となる情報であり、環境影響評価項目として選定しない場合においても、水環境に係る環境影響評価を実施する際には必須の調査・予測項目であるといえる。

図3-2-3 水環境の記述

|

|

3)地域性からみた水循環

水環境・土壌環境を水循環という視点でとらえたスコーピングでは、事業実施区域が流域内の水循環においてどのような地域として位置づけられるのかを把握することが重要である。水循環上の地域は、表流水から地下水への水移動が顕著な涵養域と、地下水から表流水への水移動の顕著な流出域の2つ、あるいはこれらに流動域を加えた3つの地域に区分される。水環境に係る環境影響評価においては、この地域区分により重視すべき環境影響の内容が異なることに留意する必要がある。(表

3-2-1)

一般的には山地・丘陵地などの河川上流部が涵養域、平地などの下流部が流出域となるが、例えば丘陵地内においても局所的な水循環における涵養域と流出域が存在するため、事業とその影響範囲の規模に応じて検討すべき水循環のレベルは異なる。

表3-2-1 水循環に係る地域区分と環境影響の例

| 地域区分 | 環境影響の例 |

|---|---|

| 涵養域 | ・地下水汚染 |

| ・土地被覆変化による涵養量の減少 | |

| ・河川水質→地下水水質への影響 | |

| (流動域) | ・流動の遮断 |

| 流出域 | ・地下水汲み上げによる地下水流動系の変化 |

| ・地下水水質→河川水質への影響 |

4)生物の多様性分野との関わり

水環境は、生態系の基礎をなす極めて重要な基盤的要素であり、水環境に係る調査・予測・評価は、生物の多様性の調査・予測・評価の前提条件となるものである。従って、生物の多様性分野を環境影響評価の対象とする事業においては、水環境分野のスコーピングにおいて、生物の多様性の調査・予測・評価のための必要条件を得ることを念頭に置くことが重要である。

2-1 水質・底質

1)事業特性の把握

水質・底質に係る事業特性として、以下のような項目について整理する。 事業計画の内容が固まっていない早期の段階でのスコーピングにおいては、特に工事の実施に係る項目など、詳細の把握が難しい場合があるが、類似事例等を参考に想定される内容について把握する。

(1)工事の実施に係る項目

| ・ | 工事の内容、工法、期間 |

| ・ | 工事の位置、範囲 |

| ・ | 仮設水路等の仮設工作物、土捨場、土取場等の計画 |

| ・ | 工事における水質汚濁防止対策 |

(2)施設等の存在・供用に係る項目

| ・ | 施設等の内容、位置、規模 |

| ・ | 施設等の供用期間、運用に関する計画・方針 |

| ・ | 施設等による取水及び施設等からの放水・排水の量、種類、取水・放排水位置(高さ含む) |

| ・ | 施設等の供用に伴う水象変化 |

これらの情報は方法書に事業の内容等として記載されるものであるが、記載に際しては一般的な事業内容や、他の影響評価項目に係る事業特性の把握の内容とあわせて、方法書を読む者が事業内容等をイメージしやすいように工夫することが必要である。

2)地域特性の把握

地域特性の把握は、基本的に既存資料の収集整理および現地踏査によって行い、必要に応じてヒアリングを行う。

(1)地域特性把握の範囲

環境影響評価の調査地域は、「対象事業の実施により環境の状態が一定程度以上変化する範囲を含む地域又は環境が直接改変を受ける範囲及びその周辺区域」(基本的事項)とされている。

水質・底質に係る地域特性の把握のための調査対象地域(以下、調査対象地域という)の設定にあたっては、水系の連続性を鑑み、河川、湖沼・海域等のそれぞれについて、以下のような点を考慮して設定する。

[1]陸水域に係る調査対象地域の設定

陸水域に係る調査対象地域の設定にあたっては、まず流域の観点から調査対象地域を設定する。河川に係る「環境の状態が一定程度以上変化する範囲」は、事業実施区域より下流河川となるが、流域面積や流域内の人口、土地利用等が水質との関わりがきわめて深いことを鑑み、事業実施区域を含む流域単位で調査対象地域を設定する。(図3-2-4(A))

さらに下流区間については、本川や主要支川との合流点や取水地点等の影響を受けやすい地点・地域を考慮して決定する(図3-2-4(B))ものとし、環境影響の範囲が河口まで及ぶと考えられる場合には、流入する海域まで含めて検討の対象とすることが必要である。(図3-2-4(C))

なお、それぞれの河川には特有の個性があることから、これらの調査対象地域の考え方にかかわらず河川全体を対象として、これを把握することも必要である。

図3-2-4 河川における調査対象範囲(例)

[2]海域や大きな湖沼等に係る調査対象地域の設定

湖沼・海域等に係る「環境の状態が一定程度以上変化する範囲」は、厳密には影響予測を行わないと設定ができないが、スコーピングの段階では既往事例を参考に、また湾単位や岬などで区切られた水域など、できるだけ物理的に区切られた地域や、その水域への流入河川流域(湖沼の場合は流入流出河川流域)を調査対象地域として設定する。

(2)自然的状況

[1]水環境の状況

水質・底質の状況把握は下記のような項目について行うが、各個別項目の把握の前に、対象となる水域全体の概略像として、その位置や標高、閉鎖性、河床勾配、水域のスケールなどの地形条件、流域内の概略土地利用、あるいは湖沼の回転率や河川の感潮域などの特性を把握しておくことが重要である。

(ア)水質の状況

環境基準が設定された水質項目は、環境基準点において都道府県による常時監視が行われているほか、一級河川の主要水系においては建設省による測定が行われているので、これらの測定データを収集・整理する。なお、水質データは一般に平水時のデータが多いため、水質把握の目的により出水時の流量が必要な場合には注意が必要である。 各データは、最新のデータとともに過年度のデータを収集整理し、経年変化を把握する。底質や閉鎖性水域の水質の予測評価を行う場合には、その蓄積性を考慮し、過去の水質の状況を十分に把握する必要がある。

(イ)底質の状況

底質の状況については体系的な調査は行われていないが、汚濁の著しい湖沼等については都道府県において調査が行われている場合がある。

(ウ)流況等の状況

河川流量、湖沼の回転率、海域の潮流などの状況は、水質・底質の最も基礎となる情報であり、スコーピングにおいてはその特徴を的確に把握することが必要である。

河川流量については、上記の水質調査時に流量が調査されている場合がある他、建設省が主要河川について流量観測を行っている。なお、調査の目的により必要な流量が高水流量の場合、低水流量の場合があることに留意する。

海域については、海上保安庁水路部が沿岸域における潮流を観測している。

(エ)物質循環の状況

水質浄化機能を有する干潟・藻場や、滞留機能を有する湿地・湖沼など、物質循環上重要な機能を有する場の位置および状況を把握する。

[2]自然的地理条件の状況

地形・地質など、水質・底質に影響を与える可能性のある自然的地理条件の有無を確認する。

[3]動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

水質・底質の変化に伴って生じる生物の多様性分野への影響の評価は生物の多様性分野において行うが、その前提条件となる水質・底質の状況等については、水質・底質の項目において整理する必要がある。

水質・底質は、生態系の重要な基盤であり、スコーピング段階において水質・底質の変化に伴って生態系全体への影響が考えられる場合や地域においては、生態系全体を視野に入れて調査の範囲や手法を決定する必要がある。また、生物の多様性分野における生態系の検討では底層の水質や溶存酸素量が重要になるなど、水質単独での評価項目とは異なる視点が必要となる。

一方、水質の検討においては、干潟や藻場、ヨシ原など水質浄化機能を持つ場の状況把握が必要となる。したがって項目ごとの調査内容を相互に参照するだけではなく、相互影響を十分に考慮して調査・予測・評価手法を選定する。

図3-2-5 生態系要因から水質調査範囲を拡大する例

図3-2-6 水質要因から生態系調査範囲を拡大する例

[4]景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況

水質・底質変化に伴って生じる景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況への影響の評価は自然との触れ合い分野において行うが、その前提条件となる水質・底質の状況等においては、水質・底質の項目において整理する必要がある。

影響が懸念される場合としては、水質への影響が考えられる地域に、水辺の景観資源や、水辺観察・海水浴等の水域を利用した触れ合い活動の場がある場合などが挙げられる。

(3)社会的状況

社会的状況の整理においては、極力最新の情報を整理するが、底質や閉鎖性水域の水質の環境影響評価を行う場合には、その蓄積性を考慮し、過去の情報についても収集整理を行う。

[1]人口及び産業の状況

(ア) 人口の状況

調査対象地域の人口およびその分布を把握する。

(イ) 産業の状況(水質・底質による被影響対象)

調査対象地域の産業として、水質・底質の変化の影響を受けやすいと考えられる産業の状況について、その規模、内容、位置等について調査を行う。対象となる産業の例を以下にあげる。

漁業、遊漁業、利水を伴う農業、工業団地 等

(ウ) 産業の状況(水質汚濁等の発生源)

調査対象地域の産業として、水質汚濁等の発生源となっている産業の状況(鉱工業、農畜産業、漁業(養殖・加工)等)について、統計的概要及び主要施設の位置等を把握する。また、一時的な排出源として住宅団地、ゴルフ場等の造成や大規模な土木工事に伴う土砂流出、排泥、排水等が発生源となる場合もあるため、現地踏査等により周辺事業等を把握する。

[2]土地利用の状況

主に土地利用図により土地利用の状況を把握する。

水環境には、対象水域の流域となる地域の土地被覆の状況が大きく関係する。したがって、土地利用図による人的な土地利用把握に加え、植生図、航空写真等の既存資料や、現地踏査の併用による土地被覆状況の把握に努める。

また、将来にわたる影響検討のため、主に都市計画図により、調査対象地域の用途地域の指定状況や各自治体の総合計画等を把握し、将来的な土地利用動向の方向性を知ることも必要である。さらに埋立事業等、将来にわたり継続的な水域の改変が想定される場合には、港湾計画の動向などを調査することにより、その将来計画を必ず把握しておく必要がある。

[3]河川、湖沼及び海域の利用の状況

水域利用の状況として、レクリエーション利用、漁業権の状況及び取水の状況の調査を行う。レクリエーション利用については、既存資料調査で十分に把握できない場合があるため、現地踏査やヒアリングの併用が望ましい。

[4]交通の状況

対象水域が舟運に利用されている場合には、その状況を概略把握する。なお、航行船舶が水質汚濁源となっているおそれのある場合や、レクリエーション利用を兼ねた舟運である場合にはその頻度や内容についても整理する。

[5]被影響施設等の状況

(ア) 被影響施設の配置の状況

土地利用状況の面的状況把握に加え、水質の影響を受けやすいと考えられる施設の配置を把握する。調査対象とする施設には表3-2-2に示すような施設が挙げられる。

表3-2-2 影響を受けやすいと考えられる施設の例

| 区分 | 施設の例 |

|---|---|

| 水域に近い公共施設等 | 学校、福祉施設 等 |

| 公園等 | 河川公園、河川敷 等 |

| 産業施設等 | 遊漁場、漁場、養殖場、上水取水、農業用水、その他の利水施設 等 |

[6]下水道の整備の概況

下水道整備の状況として、下水道区域、接続率、処理場の処理能力、処理場及び排水口の位置、排水水質等を把握する。また、将来的な下水道整備計画についても整理する。また、下水道以外の汚水処理施設(浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント等)についても同様である。

[7]法令・基準の状況

水質・底質に係る法律・基準の状況として、以下の法令・条例等から必要なものを選択し、環境基準、規制基準、目標値およびその地域指定等を整理する。

| ・ | 環境基本法(環境基準) |

| ・ | 水質汚濁防止法 |

| ・ | 海洋汚染防止法 |

| ・ | 湖沼水質保全特別措置法 |

| ・ | 瀬戸内海環境保全特別措置法 |

| ・ | 特定水道利水障害防止のための水道水源域の水質の保全に関する特別措置法 |

| ・ | 都市計画法 |

| ・ | 港湾法 |

| ・ | 自然環境保全法 |

| ・ | 自然公園法 |

| ・ | 河川法 |

| ・ | 海岸法 |

| ・ | 公害防止計画 等 |

| ・ | 地方自治体の公害防止条例 等 |

| ・ | 地方自治体の環境基本計画 等 |

[8]その他の事項

その他の事項として、地理的条件の概況を把握する。

ここでいう「地理的条件」では、自然的地理条件に加え、水質や流況に影響を与える人工構造物(ダム、堰、埋立地など)の状況を、地形図等や現地踏査を基に把握する。特に河川域における河川構造物の位置や構造等については、十分な調査が必要である。

(4)概略踏査の考え方

概略踏査においては、環境影響評価に十分な経験を有する技術者が、対象地域内を踏査することにより、既存資料調査で把握した地域情報の確認及び修正や、既存資料では把握することのできなかった地域情報の補完を行う。

水質の既存資料はほとんどが環境基準点等における点情報であるため、各観測点間の流入河川の状況等を把握するためには現地踏査が必須である。また、都市河川において時間帯により流入負荷が大きく異なる状況や、降雨時の河川の状況についても、既存資料では得られない情報を現地踏査において得ることができる。

また、既存資料として用いる測定点については、踏査により周辺の事物や発生源の状況など測定の行われている条件等を把握しておく必要がある。

地域特性把握のための概略踏査では、後述の調査・予測・評価のための地点設定の踏査を兼ねることができる。この場合には、選定される環境影響評価項目及び調査・予測・評価手法について大まかなイメージを持った上で概略踏査を行うことが必要とされる。

3)環境影響評価項目の選定

(1)標準項目

主務省令で定められた標準項目は、対象事業の種類毎の一般的な事業内容について実施すべき内容を定めたものであり、事業の内容や地域特性は全て異なるため、常に項目の追加、削除の必要が生じることに留意する。また、特に水質・底質の分野においては、水質・底質、地下水等を包括して捉えた「水循環」などの新たな項目設定の必要性についても常に留意する必要がある。 環境影響評価法の対象となる各事業毎の水質及び底質に係る標準項目は表 3-2-3に示す通りである。

表3-2-3 水質・底質に係る標準項目

(2)環境影響評価の項目の選定

[1]影響要因の抽出

対象事業の事業特性から、事業における影響要因を抽出する。影響要因の抽出は、各事業毎に規定された標準的な影響要因(標準項目の表の上欄に掲げられた影響要因の細区分)に対し、事業特性に応じて要因の削除及び追加を行うことにより実施できるが、標準項目を参照せずに影響要因を抽出し、抽出された影響要因を標準項目の区分に従って分類し、要因の削除及び追加を行うこともできる。

水質・底質に係る影響要因は、表3-2-4に示すような水質汚濁の発生源のほか、流量・流向等の水象条件を変化させる行為に留意しつつ選定する。

表3-2-4 主な水質汚濁源

| 区分 | 主な水質汚濁源 |

|---|---|

| 都市排水 | 生活排水、飲食店・旅館・ドライブイン等、学校・研究所等、市場・流通センター、車両整備・航空機整備、動物園、水族館等 からの排水 |

| 工業排水 | 各種製造業、工業団地の共同処理施設排水 など |

| 鉱業排水 | 鉱山・選鉱・精錬の排水、砂利採取、採土 など |

| 農業排水 | かんがい排水、残留農薬、牧場・畜舎排水、水産養殖場、稚魚ふ化場排水 など |

| その他 | 船舶排水、廃棄物処分場、ごみ焼却施設、し尿処理施設、下水処理場、浄化槽、農村集落排水処理施設 など |

| 建設工事 | 土地の造成・掘削、トンネル掘削、ボーリング、浚渫・埋立 など |

[2]環境要素の抽出

事業実施区域及びその周辺の地域特性から、環境の変化による影響を受ける環境要素を抽出する。環境要素の抽出は、各事業毎に規定された標準的な環境要素(標準項目の表の左欄に掲げられた環境要素の細区分)に対し、地域特性に応じて要素の削除及び追加を行うことによる。なお、この段階で影響要因と環境要素の関係を厳密に検討する必要はないが、影響要因に全く関係しない環境要素を選定したり、あるいは影響要因があるにもかかわらず関連する環境要素が選定されないなどの事態が生じないように、影響要因をある程度考慮しつつ環境要素を検討することが必要である。 水質・底質に係る環境要素は、主に汚濁物質により区分されているため、まず以下に示すような法令等により規制・基準の設けられている汚濁物質・有害物質のうち標準項目以外の物質による水質・底質への影響の有無について考慮する。また、新たに有害物質として認知されるようになった物質や、法令等による規制物質ではないが住民等の関心の高い物質などにも留意する。

| ・ | 環境基準(健康項目) |

| ・ | 環境基準(生活環境項目) |

| ・ | 水質汚濁防止法排水基準 |

| ・ | 公共用水域等における農薬の水質評価指針 |

| ・ | 水産用水基準 |

| ・ | 農業用水基準 |

| ・ | 水道用水水質基準・ |

表3-2-5 主な水質・底質汚濁物質

| 区分 | 規制物質 | 未規制物質 | |

|---|---|---|---|

| 水質指標 | DO、BOD、COD、pH、SS、 n-ヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全窒素、全燐 |

濁度、色度、水素イオン濃度 等 | |

| 有害物質 | 重金属等 | カドミウム、鉛、六価クロム、水銀、銅 | 鉄、マンガン、ニッケル、スズ、アンチモン、モリブデン 等 |

| 無機化合物 | シアン | 硫化水素、亜硫酸 等 | |

| 有機化合物 | PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン | 有機スズ化合物、アミン類、トルエン、キシレン 等 | |

| 農薬 | 有機燐、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ | ||

| その他 | 砒素、セレン、ふっ素、ほう素 | ||

[3]項目の検討

影響要因と環境要素の関係から、環境影響評価の対象となる項目を選定する。この際に、標準項目の表において空欄となっている部分(標準項目の表に記載された影響要因と環境要素においては関連しないとされている部分)についても、特に影響要因の内容が若干異なることにより、対象とすべき必要が生じる可能性があることに留意する。

[4]不必要な欄の削除

項目として全く選定されなかった影響要因および環境要素を表から削除し、環境影響評価の項目の選定のマトリックスを完成する。

[5]インパクトフローによるチェック

マトリックス表現によって十分に表現されない環境影響の漏れを防止するため、インパクトフロー型の影響関連図を作成し、選定した影響要因および環境要素の検討を行う。

(3)項目の削除と追加

上で抽出された環境影響評価項目と、各事業区分毎に定められた標準項目を比較し、削除された項目及び追加された項目を把握した上で、各々について削除及び追加の考え方に合致していることを確認する。項目の削除及び追加は、以下のように定められた条件に合致していることが必要である。

[1]項目の削除を行う場合

| 4 | 第一項の規定による項目の削除は、次に掲げる項目について行うものとする。 |

一 |

標準項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度がきわめて小さいことが明らかである場合における当該標準項目 |

二 |

対象事業実施区域又はその周囲に、標準項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合における当該標準項目 |

(環境事業団が行う宅地造成事業に係る指針 第六条)

ここで、「影響がないあるいは著しく小さいことが明らかな場合」とは、標準項目の表の上欄に掲げられた影響要因の細区分に相当する行為対象がない場合や、事業規模あるいは汚濁物質排出量等から、類似事例に照らして水質・底質への影響が著しく小さいことを説明できることが必要である。

また、「環境影響を受ける区域その他の対象」とは、人の生活環境に係る区域、水質により影響を受ける自然環境の存在する地域などを指すが、水域の連続性を考慮すると、水質・底質において「二」による項目の削除は想定されない。

[2]項目の追加を行う場合

| 5 | 第一項の規定による項目の追加は、次に掲げる項目について行うものとする。 |

| 一 | 事業特性が標準項目以外の項目(以下この項において「標準外項目」という。)に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものである場合における当該標準外項目 |

| 二 | 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する標準外項目に係る環境影響を及ぼすおそれがあるものである場合における当該標準外項目 |

| イ | 標準外項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象 |

| ロ | 標準外項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象 |

| ハ | 標準外項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域 |

(環境事業団が行う宅地造成事業に係る指針 第六条)

(ア) 標準外項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

| 例: | |

| ・ | 閉鎖性の高い水域等汚濁物質が滞留しやすい水域 |

| ・ | 水道用水取水等の特に配慮を要する施設等が分布する場合 |

(イ) 標準外項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

| 例: | |

| ・ | 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域 |

| ・ | 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第1項の規定により指定された指定湖沼又は同条第2項の規定により指定された指定地域 |

| ・ | 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項に規定する関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号)第2条に規定する区域を除く。) |

(ウ) 標準外項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

| 例: | |

| ・ | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(第5条第1項第2号イ及び別表第2において「環境基準」という。)であって、水質の汚濁に係るものが確保されていない地域 |

| ・ | 地方公共団体が定めた環境基本計画等の水質・底質に係る目標値があり、それが達成されていない地域 |

4)調査・予測及び評価の手法の選定

(1)調査・予測・評価手法検討の基本的考え方

環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、環境影響評価の各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておくことが必要である。環境影響評価における最終的な目的は「評価」であることから、スコーピング段階における調査・予測・評価の手法検討では、実際の環境影響評価における作業の流れと逆に、評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討の順に検討を進める必要がある。特に、項目や手法の重点化、簡略化を行う場合には、従来の環境影響評価とは異なった調査が必要になったり、あるいは従来行われてきた調査が不必要になったりする場合があるため、スコーピング段階でこの評価、予測、調査の関係について十分な検討が行われていないと、無駄な調査の実施や調査不足による手戻り等が生じるおそれがある。

図3-2-7 水質に係る調査・予測・評価手法検討の流れ(例)

水環境に係る分野においては、水質、底質、地下水等のさまざまな項目に係る要素が密接に関連しているため、スコーピングにあたっては各項目ごとに他項目との相互関係を考慮するより、むしろ冒頭に示したとおり、水環境に係る項目を包括してとらえた上で調査・予測・評価手法を検討することが望ましい。また、水質の予測にあたっては水量や流れの状況等が基礎項目として必須であることにも留意する必要がある。

また、生物の多様性分野において物質循環を基にした水域生態系の予測評価を行う場合には、水質・底質分野と重複し、かつ一体不可分な内容が多くなると考えられるため、双方の分野における調査・予測の作業を統合して検討することが必要である。

特に、この場合、調査・予測の地域、地点、時期などの選定にあたり、検討対象とする生物種等の特性、特に生活史、生息場所、餌料等の観点を踏まえておくことも必要である。例えば、河川においては水理学上の観点から選ばれる調査地点は流れの中央部であることが多いが、生物の生息の観点からは河岸近くの地点になることが一般的である等、観点の違いにより選定される地点も異なる。また、サケなどの回遊魚に注目している場合、それが河川を遡上する時期を踏まえ調査時期を選定する必要がある。

さらに、水域は季節変動や日変動のみならず、洪水や台風の影響等に代表される大規模変動を起こすことがある。これらについては特異な現象として無視されがちであったが、必ずしも特異な現象ではなく発生の頻度が少ないだけで長期的には必ずあり得る現象であることから、今後の環境影響評価においては、例えばダム事業によって洪水の頻度や規模が変わることによる底質への影響を評価する場合等、必要に応じてこれらの変動を考慮しながら調査・予測・評価手法の検討を行う必要がある。

(2)評価の考え方

環境影響評価法における評価の考え方は、大きく下記のア、イの2種類がある。これらのうちアについては評価の視点に必ず盛り込む必要があり、またイに示される基準、目標等のある場合には、イの視点も必ず盛り込む必要がある。

ア、イの評価を併用する場合には、イの基準等との整合性が図られた上でさらにアの回避・低減の措置が十分であることが求められる。

ア 環境影響の回避・低減に係る評価

建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて評価されるものとすること。 なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲内で行われるものとすること。

イ 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る評価

評価を行うに当たって、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、当該基準等の達成状況、環境基本計画等の目標又は計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討されるものとすること。

ウ その他の留意事項

評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。

(基本的事項 第二項五(3))

環境基準等の基準、目標が設定されている水質については、上記ア、イの評価を併用することとなる。従来の環境影響評価においては、一般的にはイの視点のみによる評価が行われていたため、特にアの視点による評価を行うための調査・予測・評価手法の選定には、手戻り等を生じないように十分な検討を行う必要がある。

特に、想定される代替案との比較による評価と、そのために必要な予測・調査については十分な検討をしておかないと、住民等から提示される代替案との比較を求められた場合に、大きな調査等の手戻りが生じる可能性がある。また、水質の予測においては、現況の調査結果を予測手法のパラメーターや境界条件として用いることが多いため、予測手法や予測対象範囲について十分な検討を行った上で調査の手法等を検討する必要がある。

水質に係る環境基準との対比においては、環境影響評価の対象は対象となる水域全体であることに常に留意する必要がある。河川における環境基準との対比においては、環境基準点を評価地点として選定する例が多いが、環境基準点はあくまでも代表点であり、事業による当該水域への環境影響を評価するために最も適切な評価手法について検討した上で、基準との対比手法を選定する必要がある。

ウの留意事項においては、事業計画と事業者以外の者が実施する対策等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの対策の予算措置等の具体化の目途が立っていることを客観的資料に基づき明らかにする必要がある。

(3)調査・予測・評価範囲及び地点の設定

[1]調査・予測・評価の対象とする地域・地点の考え方

基本的事項において、調査および予測の対象となる地域(以下、調査地域、予測地域)・地点(以下、調査地点、予測地点)の範囲は、下記のように定められている。

イ 調査地域

調査地域の設定にあたっては、調査対象となる情報の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、対象事業の実施により環境の状態が一定程度以上変化する範囲を含む地域又は環境が直接改変を受ける範囲及びその周辺区域等とすること

ウ 調査の地点

調査地域内における調査の地点の設定に当たっては、選定項目の特性に応じて把握すべき情報の内容及び特に影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の情報の収集等に適切かつ効果的な地点が設定されるものとすること

イ 予測地域

予測の対象となる地域の範囲は、事業特性及び地域特性を十分勘案し、選定項目ごとの調査地域の内から適切に設定されるものとすること。

ウ 予測の地点

予測地域内における予測の地点は、選定項目の特性、保全すべき対象の状況、地形、気象又は水象の状況等に応じ、地域を代表する地点、特に影響を受けるおそれのある地点、保全すべき対象等への影響を的確に把握できる地点等が設定されるものとすること。

(基本的事項第二項五(1)、(2))

[2]調査地域

水質に係る調査地域は、事業内容から想定される影響の範囲や特性、地域の特性を踏まえて設定する。水質・底質においては、地域の地形・地質や水環境の現況、そして事業の内容を前提に各汚濁物質の収支、拡散範囲、流況変化の範囲等を想定して設定する。

[3]調査の時点

水質・底質に係る調査は、最新の状況を把握できる時点を設定することはもちろんであるが、水質・底質が変動(季節変動、日変動、大規模な変動)することを勘案し、流量変動や水利用状況、地域の汚濁負荷量の変動等から、水質が最も悪くなる等影響が最大となる状態を的確に把握できる時点を設定することが必要である。

[4]調査地点

水は本来連続性を持ったものであるが、その調査にあたっては一般的には地点を設定して調査を行うこととなる。河川においては、合流点、水質基準点、変化点等を考慮し、また海域や湖沼においては、湾や岬等の地形を考慮しつつ、メッシュ状に調査地点を配置する場合が多い。現地調査を実施する場合の調査地点は以下のような項目に配慮して設定し、また既存資料を用いる場合には、以下のような項目の条件に合致することを確認した上で用いる。なお、海域や湖については、必要に応じ、深さ方向の地点設定を行う。

(ア)地域を代表する地点

対象水域の水質を代表させる点としては、流量や流況が安定し、かつ他の特定の汚染源による影響の少ない地点を選定する。過去からの経緯等を把握するためには、環境基準点を選定すると良い。 また湖沼や海域においては、メッシュ状に調査地点を配置し、水質の面的な分布を調査することが多い。

(イ)特に影響を受けるおそれのある地点

事業により特に影響を受けるおそれのある地点として、汚染物質の排出地点や、流況変化の大きい事業直下流などを選定する。

(ウ)特に保全すべき対象等の存在する地点

特に保全すべき対象として、水道用水その他の取水地点や漁場など、主に水域利用の観点から重要な地点を選定する。

(エ)すでに環境が著しく悪化している地点

他の発生源の影響を受けて、既に水質・底質の状況が悪化していると考えられる地点を選定する。

(オ)現在汚染等が進行しつつある場所

近隣の別発生源により現在汚染が進行しつつあると考えられる箇所などは、当該事業による影響とその他の影響を区分するため、事業実施前の状況を把握する。

[5]予測地域

調査実施前のスコーピングの段階においては、特別な理由のない場合には予測地域を調査地域と同一に設定することが考えられるが、調査を実施した結果から予測地域とする必要がないと判断された場合には、調査地域の一部を予測地域とすることができる。 また、例えば汚染物質の排出量そのものにより予測・評価を行う場合には、特に予測地域を定めずに予測・評価を行うこととなる。

[6]予測地点

予測地点は、調査地点と同様に環境の状況の変化を重点的に把握する場合に設定するものであり、定点での評価を必要としない場合には必ずしも予測地点の設定を必要としないが、調査地点における(イ) 特に影響を受けるおそれのある地点や、(ウ) 特に保全すべき対象等の存在する地点のある場合には、これらの地点を予測地点とすることが考えられる。また、事後調査におけるモニタリング実施地点等にも配慮して予測地点の設定・選定を行う必要がある。

(4)予測・評価の対象とする時期の考え方

予測・評価の対象時期は、基本的に「第2章2 スコーピングの実施手順」に示す考え方に基づいて設定するが、底質や閉鎖性水域の水質の予測・評価にあたっては、その蓄積性を十分に考慮して予測・評価の対象時期を設定する必要がある。

(5)調査・予測手法の選定

[1]手法の選定

水質の予測は、対象水域内の水の流れによる移流、乱れによる拡散、および水域内部における物理的・化学的・生物的相互作用のメカニズムを何らかの形で模式的に表現することによっている。このメカニズムを規定する流れ、乱れ、物理化学生物作用等は水域によって大きく異なるが、水域の特徴を把握した上で、当該水域において支配的なプロセスを表現できる予測手法を選定することが重要である。

表3-2-6に、代表的な水域区分と重視すべき要素の例を示した。

また、用いる技術手法については、既往の評価書等を参考にするばかりでなく、以下に示すような環境影響評価技術に関する図書資料や、学会の論文等を参照することが必要である。

・環境アセスメントの技術 (社)環境情報科学センター

・環境影響評価技術シート(本中間報告書 第5章)

・地方自治体の環境影響評価技術指針

表3-2-6 水域毎に重視すべき要素例

| 水域区分 | 重視すべき要素と課題 | ||

|---|---|---|---|

| 海域 | 太平洋岸内湾域 | 流入負荷・ 富栄養化 | 流入負荷量が多く、富栄養化が進んでいるため、生物による内部生産を表現できることが必要 |

| 底層の貧酸素 | 生物による内部生産と多層構造を表現できることが必要 | ||

| 潮流 | 湾口部等では潮流が早いことに留意 | ||

| 半開放性沿岸域 | 内部潮汐 | 内部潮汐を十分にシミュレートする数値解析手法はまだ確立されておらず、取り扱いに注意を要する | |

| 日本海沿岸 | 海流 沿岸流の反転 | 代表的な流れとして複数方向を検討する必要のある場合がある | |

| 亜熱帯域 | 海流・潮流の卓越 | 卓越する流れが海流の海域、潮流の海域があり、その見極めが重要。 | |

| 湖沼 | 滞留時間 | 滞留時間の時間スケールにより、流入水の影響、内部生産等考慮すべき要素が異なる | |

| 富栄養化 | 生物による内部生産を表現できることが必要 | ||

| 河川 | 順流域 | 上流水質 | 上流支川等の水質の的確な把握が必要 |

| 感潮域 | 潮汐 | 流れの時間変動を表現できることが必要 | |

| 滞留域の富栄養化 | 生物による内部生産を表現できることが必要 | ||

| 塩水 | 塩水進入により上層と下層の流れが異なるため、多層構造を表現できることが必要 | ||

[2]原単位等の検討

予測に用いる原単位等は技術や生活様式などさまざまな要因により常に変化するものであり、また地域性を持つ場合もあるため、常に最新の資料、あるいは当該地域に適した資料の有無や内容を確認することが必要である。

[3]流れの条件の設定

水域の流れの場は流量・潮汐・潮流等によって規定されるが、これらの周期や自然条件によって常に変動し、予測の対象とする流れの条件の設定が予測結果に大きく影響する。予測の対象とする流れの条件は、評価の対象(平均濃度、短期高濃度等)に応じて設定する必要がある。

(6)手法の重点化・簡略化

水質・底質において手法の重点化・簡略化を検討する要素としては、以下のようなものが考えられる。

〔手法の重点化を検討する要素〕

[1]想定される環境への影響が著しい場合

[2]環境影響を受けやすい地域又は対象が存在する場合

| ・ | 閉鎖性の高い水域等汚濁物質が滞留しやすい水域 |

| ・ | 水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域 |

[3]環境の保全の観点から法令等により指定された地域又は対象が存在する場合

| ・ | 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域 |

| ・ | 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第1項の規定により指定された指定湖沼又は同条第2項の規定により指定された指定地域 |

| ・ | 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項に規定する関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号)第2条に規定する区域を除く。) |

[4]既に環境が著しく悪化し又はそのおそれが高い地域が存在する場合

| ・ | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(第5条第1項第2号イ及び別表第2において「環境基準」という。)であって、水質の汚濁に係るものが確保されていない地域 |

[5]地域特性、事業特性から標準手法では予測が技術的に困難と思われる場合

| ・ | 地形等の条件から複雑な流れの状況を有する地域 |

〔手法の簡略化を検討する要素〕

| ・ | 環境への影響がないか又は影響の程度が極めて小さいことが明らかな場合 |

| ・ | 類似の事例により標準手法を用いなくても影響の程度が明らかな場合 |

(7)水質・底質に関する手法の整理

スコーピング段階では上記の結果を踏まえ、事業者が適切かつ実施可能と判断した手法を選定する。選定にあたっては、調査・予測・評価に関する計画内容として概ね以下の事項について整理する。 その際、調査手法、予測手法、評価手法の選定に関する基本的事項及び技術指針の内容に十分留意することが必要である。

[1]調査手法

| ・ | 調査対象・調査項目:調査の対象とすべき要素と調査すべき情報の種類 |

| ・ | 調査地域・地点:範囲、位置等(図面情報等) |

| ・ | 調査法:調査対象、調査項目、調査地域の特性に応じて選定 |

| ・ | 調査期間・時期:期間、時期、回数等(工程表等) |

| ・ | 調査体制 |

[2]予測手法

| ・ | 予測する影響の種類:対象要素に関して予測する影響の種類 |

| ・ | 予測地域・地点:範囲、位置(図面情報等) |

| ・ | 予測法:予測する影響の種類に応じて選定 |

| ・ | 予測時期:工事中、存在・供用時等影響の発生時期に応じて設定 |

[3]評価手法

| ・ | 評価及び環境保全措置検討の基本方針 |

2-2 地下水

1)地下水分野において対象とする項目

地下水分野においては、地下水に係る項目として、以下の項目を対象とする。なお、地下水位変化に伴って発生する地盤沈下は、地盤の項目における対象項目とする。

・地下水の量(地下水位)

・地下水の水質

【留意点】

・水循環の視点からの検討

従来の環境影響評価においては、構造物の構築等に伴う地下水の遮断や地下水採取による地下水位への影響、および地下水の水質を地下水の項目の対象としてきた。しかし、健全な水循環の確保の重要性から、従来の地下水遮断に加え、土地利用変化等に伴う地下水涵養への影響についても、地下水に係る環境影響評価として考慮されるべきである。

なお、「第3章2 水環境」の冒頭に示した通り、事業特性、地域特性から地域の水循環への影響が懸念され、表流水、地下水等を包括した評価が必要である場合には、「水循環」「水象」「水文」などの新たな項目を追加して検討することが必要である。

・地下水の時間スケール

地下水分野の特徴として、影響行為の実施から影響の発現するまでに時間差があり、場合によっては非常に長期間を要する場合があることに留意する必要がある。この時間スケールは、事業の実施期間をも越えることが想定されるため、予測・評価にあたっては、この時間スケールを念頭に置いた予測・評価の時期や対象の設定が必要となる。

2)事業特性の把握

地下水に係る事業特性として、以下のような項目について整理する。 事業計画の内容が固まっていない早期の段階でのスコーピングにおいては、特に工事の実施に係る項目など、詳細の把握が難しい場合があるが、類似事例等を参考に想定される内容について把握する。

(1)工事の実施に係る項目

・工事の内容、期間

・工事の位置、範囲

・掘削工事の範囲、工法、深度

・山留工の種類、範囲及び深度

・土取場、土捨場の位置、規模

・排水工、圧気工、凍結工、薬液注入工等の補助工法の位置、範囲及び期間

(2)施設等の存在・供用に係る項目

・施設等の内容、位置、規模

・施設等の供用期間

・地下構造物の位置・深度

・揚水施設の内容、位置、規模

・排水施設の内容、位置、規模

・地下水涵養施設の内容、位置、規模

・地表面被覆の変化の状況

これらの情報は方法書に事業の内容等として記載されるものであるが、記載に際しては一般的な事業内容や、他の影響評価項目に係る事業特性の把握の内容とあわせて、方法書を読む者が事業内容等をイメージしやすいように工夫することが必要である。

3)地域特性の把握

地域特性の把握は、基本的に既存資料の収集整理および現地踏査によって行い、必要に応じてヒアリングを行う。

(1)地域特性把握の範囲

環境影響評価の調査地域は、「対象事業の実施により環境の状態が一定程度以上変化する範囲を含む地域又は環境が直接改変を受ける範囲及びその周辺区域」(基本的事項)とされている。地下水の流動を地域的にとらえるためには、まず地下水の流域に着目し、水循環における涵養域と流出域を把握することが必要である。なおこの際に、陸水の流域と地下水の流域は異なる場合があることに留意する。さらに地下水の流動は、その範囲の広がりから広域流動系、局地流動系及び両者の中間的流動系に区分される。地下水に係る地域特性把握のための調査対象地域(以下、調査対象地域という。)の設定にあたっては、開発条件と周辺の自然及び社会環境を十分に検討し、開発の及ぼす影響がいずれの地下水流動系に属するかを的確に判断して設定する必要がある。地下水調査の際に用いられる基図の縮尺・精度として、表3-2-7が提唱されている。

掘削事業における平面的な調査範囲としては、表3-2-8が提唱されている。また、平野部において浅層(地下約10m以浅)の不圧地下水を対象とした掘削事業では、表3-2-9のような基準により、地下水の環境調査が実施されている。

なお、調査対象地域の設定にあたっては、「第2章2 スコーピングの実施手順」に示したとおり、項目あるいは調査の対象事物によって調査対象地域が異なることに留意する必要がある。

表3-2-7 地下水調査における対象地域の規模に応じた基図の縮尺・精度

表3-2-8 地下掘削に伴う地下水調査範囲(1)

表3-2-9 地下掘削に伴う地下水調査範囲(2)

(2)自然的状況

[1]大気環境の状況

(ア)降水の状況

水循環系を解析する上で重要な要素である降水量について既存資料を収集・整理する必要がある。降水量は、気象庁をはじめ建設省、都道府県等が観測しており、気象月報、アメダス情報(気象庁)、雨量年表(建設省)として公表されている。

特に、気象庁が管理しているアメダス(自動測定式気象観測システム)は、少なくとも400km2に1点以上の密度で分布しており、また、インターネットにより簡単に入手が可能であり利用価値は高い。また、電力会社等は発電所、ダム、取水堰等の管理を目的とした観測を行っており、地域によって利用できる場合がある。

(イ)浸透能の状況

浸透能について面的・網羅的に調査された資料はないため、調査地域の土壌区分及び土壌ごとの浸透特性からから浸透能の状況と分布について把握する。

(ウ)蒸発散の状況

蒸発散量については、直接計測したデータは極めて少なく、一般にはソーンウェイト法やペンマン法等により気象資料から推定されることが多い。

これらの方法により求められる蒸発散量は可能蒸発散量(十分に水を供給した芝地において失われる蒸発散量)であり、実際の蒸発散量は可能蒸発散量より少なく、検討には注意が必要である。

ソーンウェイト法及びペンマン法による可能蒸発散量の算定に必要な気象資料は、次のとおりである。

ソーンウェイト法:月平均気温

ペンマン法:気温、湿度、日照率、風速、水蒸気圧

[2]水環境の状況

(ア)地下水の状況

(a)地下水の性状

地下水は、地層の間隙状態により間隙水、裂か水、空洞水に、また、被圧の有無により不圧地下水(自由地下水ともいう)及び被圧地下水に区分される。地下水調査に当たっては、対象となる地下水がいずれに区分されるかを明らかにする必要がある。対象地域の地下水の性状については、自治体等が過去に実施したボーリング調査の結果や既設井戸の計測、井戸管理者・さく井業者への聞き取り等により行う。

(b)地下水位・地下水の流動

地下水位については、建設省、農林水産省、通商産業省、地方公共団体等が定常的に観測しているが、観測記録を時系列情報として定期的に公表されているものは少ない。東京都では、地盤沈下の観測と合わせて地下水位の観測を行っており、定期的に年報として公表されているが、地点数や対象層等が限られている。

我が国では、都市周辺や農村部において現在も井戸水を生活用水として利用するなど地下水利用がある程度進んでおり、地下水の利用実態を通して地下水位やその分布の資料が得られる場合が少なくない。収集したデータは、最新のデータとともに過年度のデータを収集し、帯水層ごとに整理することで、地下水涵養や流動現象ならびに時系列変化を把握することができる。

(c)地下水の流域

地下水に関する上記のような情報や地形・地質の状況等から、地下水の流域についておおまかな範囲を把握するとともに、事業実施区域が当該流域の地下水涵養域に位置するのか、あるいは流出域に位置するのかを検討する。

(d)地下水質

地下水質については、平成元年度以降、水質汚濁防止法に基づき国及び地方公共団体が地下水の水質の測定を行っており、「公共用水域水質測定結果」として定期的に公表されている。なお、調査対象井戸は年ごとに異なるため、同一地点での経年変化はみられず、地域単位での把握に有用である。他の既存資料としては、地下水水質年表(建設省)、主要農業地帯の地下水の水質(農林水産省)等があるが、調査項目や表示方法が必ずしも統一されておらず、利用には注意が必要である。また、学会誌等でも地下水の水質について数多くの報告があるが、そのほとんどが1回のみの調査か、多くても5回程度であり、定常的に調査している事例は少ない。

(イ)湧水の状況

湧水の状況(湧水の性状、湧水量、湧水の水質)については、地方自治体の環境保全及び河川管理部署により定期的に観測し年報として公表されている場合がある。また、湧水の中には昔から地元の人々の生活用水や農業用水として利用されてきたり、地名の由来や中小河川の水源となっているものもあり、地元自治体や自然保護団体、地域住民への聞き取り調査により有用な情報が得られる可能性がある。

なお近年は、都市化の進展に伴い湧水量が減少したり、湧水自体が枯れてしまっている場合があるため、得られた情報をもとに現地踏査を行い現在の状況を把握することが望ましい。

(ウ)河川等の状況

河川の状況については、地形図等によりその位置を確認するとともに、流量や流域の状況、取水等の状況、伏流水の状況等について整理する。

[3]土壌及び地盤の状況

土壌は地下水を把握する上で不飽和帯として重要な位置にあるため、土壌の特性、分布について把握することが望ましい。また、地表を覆う植生の状況についても生物多様性の項目における調査結果や空中写真等によって把握する。

[4]地形及び地質の状況

地形についての既存資料としては、国土地理院等による1/20万~1/2500の地勢図、地形図、土地分類図及び土地条件図等があり、調査対象地域の地形・地質状況及び事業、工事の内容、規模等に応じて収集資料を選定する必要がある。空中写真は、植生、土地利用、土地の微妙な起伏、リニアメント等を読み取ることができ、地形分類図や水文地質図等の既存資料の乏しい地域等では有力な資料となる。

地質についての既存資料は、地質調査所等による1/50万~1/5万地質図や表層地質図、1/10万~1/20万分県地質図、1/5万~1/10万水理地質図等がある。調査項目別に既存資料の発行機関、入手先等を整理したものを表3-2-10に示す。また、地域の地質情報については、地学関連の学会、大学等で発表されている場合があり、対象地域周辺について発表されている文献や論文を地学情報サービスを用いて検索、入手することができる。

なお、東京、大阪、名古屋の大都市については、ボーリング柱状図や土質試験結果等詳細な地質情報を掲載した東京地盤図、大阪地盤図、名古屋地盤図等がある。(一部絶版)。

表3-2-10 調査項目別の資料分布

| 種類 | 名称 | 縮尺等 | 発行年 | 発行者 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 地形図等 | 地勢図 | 1/200,000 | 国土地理院 | ||

| 地形図 | 1/25,000 ,1/50,000 | 国土地理院 | |||

| 1/10,000 主に大都市近郊 | 国土地理院 | ||||

| 国土基本図 | 1/2,500 都市部周辺 | 国土地理院 | |||

| 1/5,000 その他の地域 | 1970- | 国土地理院 | |||

| 湖沼図 | 1/10,000 主要湖沼 | 1960- | 国土地理院 | ||

| 土地利用図 | 1/25,000 ,1/50,000 | 1965- | 国土地理院 | ||

| 土地条件図 | 1/25,000 平野部 | 1960 | 国土地理院 | ||

| 沿岸海域地形図 | 1/25,000 主要海域 | 国土地理院 | |||

| 沿岸海域土地条件図 | 1/25,000 主要海域 | 1971 | 国土地理院 | ||

| 地すべり地形分類図 | 1/50,000 主に東北地方 | 防災科学技術研究所 | |||

国土調査 |

土地分類基本調査

(地形分類図・表層地質図・土壌分類図 等) |

1/50,000 | 1970- | 国土庁、

都道府県 |

|

| 1/100,000~1/200,000 | 1954- | 国土庁 | |||

| 主要水系調査調査書・

利水現況図 |

1/50,000 | 1963- | 国土庁 | ||

| 全国地下水(深井戸)資料台帳 | 1952- | 国土庁 | |||

| 地下水マップ | 1/75,000 ~1/200,000 | 1994- | 国土庁 | ||

地質図等 |

地質図幅 | 1/50,000 ,1/75,000 | 地質調査所他※1 | ||

| 日本水理地質図 | 1/25,000 ~1/100,000 | 地質調査所 | |||

| 水理(水文)地質図 | 1/25,000 ~1/100,000 | 各地方農政局 | |||

| 空中写真 | 空中写真 | 主に都市部 (林野関係以外) |

国土地理院 | ||

| 空中写真 | 林野関係 | 林野庁 | |||

| 入手先等 | 国土地理院発行の地図 等 海上保安庁発行の海図 等 林野庁撮影の空中写真 国土庁土地局発行の地図 等

地質調査所発行の地質図 等 |

width="283"> (財)日本地図センター (財)日本水路協会 (社)日本林業技術協会 (社)全国国土調査協会(貸出)、国土庁土地局国土調査課、都道府県国土調査担当課 (社)東京地学協会・(財)日本産業技術振興協会 |

|||

※1他に北海道開発庁、北海道立地下資源調査所

[5] 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

地下水への影響に伴って生じる生物の多様性分野への影響の評価は生物の多様性分野において行うが、その前提条件となる地下水の状況等については、地下水の項目において整理する必要がある。

地下水による生物の多様性分野への影響を考慮する場合としては、以下のような例が挙げられる。また、動植物等への影響には、地下水位の低下による枯死等と、地下水位の上昇による冠水の双方の影響があることに留意する。また、この時点で動植物等への二次的影響が考えられると判断される場合には、生物の多様性の分野における予測条件として地下水(水位・水質)の変化を念頭に置く必要がある。

・地下水への影響範囲内に貴重な動植物が分布する場合

・地下水変化による影響が大きいと考えられる地域(湿原、湧水等)

[6] 人と自然との触れ合いの活動の状況

地下水への影響に伴って生じる人と自然との触れ合いの活動の状況への影響の評価は自然との触れ合い分野において行うが、その前提条件となる地下水の状況等については、地下水の項目において整理する必要がある。

影響が懸念される場合としては、地下水による影響が考えられる地域に、地下水から涵養されている湧水や河川、湿原等の景観資源や主要な触れ合い活動の場がある場合等が考えられる。

(3)社会的状況

[1]人口及び産業の状況

(ア)人口の状況

調査対象地域の人口及びその分布を把握する。

(イ)産業の状況(地下水への影響を及ぼす産業)

調査対象地域の産業として、地下水に影響を及ぼすおそれのある産業の状況について、統計的概要及び主要施設の位置等を把握する。

[2]土地利用の状況

(ア)土地利用の状況

主に土地利用図により、土地利用の状況を把握する。場合によって植生図、航空写真等の既存資料や、現地踏査を併用する。

(イ)用途地域の指定状況

主に都市計画図により、調査対象地域の用途地域の指定状況を把握する。また、将来にわたる影響検討のため、将来的な土地利用動向の方向性を知るために、各自治体の総合計画等を参照することも必要である。

(ウ)地表面の被覆状態の状況

地表面の被覆状態については、国土地理院、都道府県、国土庁や経済企画庁発行の土地利用図、土地利用現況図、土地分類図、空中写真、利水現況図や都市計画図等から土地の利用形態(都市機能による分類、農用地の分類、森林等の分類、水域・利水施設等)判読により調査し、必要に応じて現地を踏査する。

[3]地下水の利用状況

上水道、農業用水、工業用水等として利用されている地下水の量などを統計量として把握するほか、主要な利用の地点、施設についてはその位置、利用量等を把握する。

[4]被影響施設等の状況

(ア)被影響施設の配置の状況

土地利用状況の面的状況把握に加え、大気汚染の影響を受けやすいと考えられる施設の配置を把握する。

被影響施設としては、既設井戸(生活用水・工業用水・農業用水等)、温泉井、植裁(公園樹木等)、湖沼(湿原を含む)、湧水等がある。

既設井戸等の地下水利用施設の分布、施設規模、取水能力、揚水実績等については、揚水量実態調査(環境庁)をはじめ、全国地下水(深井戸)資料台帳(国土庁)、農業用地下水利用実態調査取水施設台帳(農林水産省)、工業統計(通商産業省)、水道統計および全国水道施設調書(厚生省)や地方自治体の条例に基づく届出資料(都道府県)等があり、閲覧ないし購入することができる。また、一般家庭の井戸については、各自治体または保健所で井戸台帳として保管または管理している場合があるが、私的財産に係る資料であるため一般には公表されていない。

温泉井の位置、施設規模等については、最寄りの保健所または各都道府県の自然環境保全に係る関係部署への聞き取り調査により行う。

植裁、湖沼についての既存資料としては、現存植生図(環境庁)、地形図(国土地理院)、土地分類図(国土庁、都道府県)等がある。なお、植裁樹木の種類や湖沼の涵養源等の詳細(地下水による影響を受けやすい樹種や湖沼の涵養先等)については、現地踏査により把握する必要がある。

地下水や湧水を上水道水源としている施設については、都道府県の上水道管理部が管理している上水用地下水採取台帳があり、上水施設の普及状況や源水の種類(地下水・表流水)について把握することができる。

[5]法令・基準の状況

地下水に係る法令・基準の状況として、以下のような法令・条例等から必要なものを選択し、環境基準、規制基準、目標値及びその地域指定等を整理する。

| ・ | 環境基本法(地下水質環境基準) |

| ・ | 工業用水法(広域地盤沈下地域) |

| ・ | 温泉法 |

| ・ | 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(広域地盤沈下地域) |

| ・ | 地方自治体の公害防止条例・環境影響評価条例 等 |

| ・ | 水質汚濁防止法(特定施設における地下浸透水の規制) |

| ・ | 水質基準に関する省令 |

| ・ | 土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針および運用基準(環境庁所管) |

| ・ | 地方自治体の地下水の取水、汚染に関する指導条例、要綱 等 |

| ・ | 森林法(水源涵養関係) |

| ・ | 自然公園法(水源涵養関係) |

| ・ | 自然環境保全法(水源涵養関係) |

| ・ | 都市計画法(水源涵養関係) |

| ・ | 農地法及び農業振興整備法(水源涵養関係) |

[6]その他の事項

(ア)地下・水中構造物(地下水の挙動に影響を与えている長大構造物等)の状況

地下水の挙動に影響を与える長大な地下・水中構造物として、トンネル、地下鉄、巨大な地下室を有するビル(群)、ダム等の状況について、地下・水中構造物は、地形図や都市計画図等の既存資料により構造物の有無や位置を把握し、必要に応じて施設管理者への聞き取りにより構造、規模等を確認する。

(4)概略踏査の考え方

概略踏査においては、環境影響評価に十分な経験を有する技術者が、対象地域内を踏査することにより、既存資料調査で把握した地域情報の確認および修正や既存資料では把握することのできなかった地域情報の補完を行う。

また、既存資料として用いる地下水位・水質の調査地点のうち、現時点で著しい水位低下・上昇のみられる地点や地下水質が基準を超過している地点については、踏査により、周辺の地下水利用施設や汚濁発生源の状況など調査の行われている条件等を把握しておく必要がある。

地域特性把握のための概略踏査では、後述の調査・予測・評価のための地点設定の踏査を兼ねることができる。この場合には、選定される環境影響評価項目および調査・予測・評価手法について大まかなイメージを持った上で概略踏査を行うことが必要とされる。

4)環境影響評価の項目の選定

(1)標準項目

主務省令で定められた標準項目は、対象事業の種類事の一般的な事業内容について実施すべき内容を定めたものであり、事業の内容や地域特性は全て異なるため、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意する。環境影響評価法の対象となる各事業毎の地下水に係る標準項目は表3-2-11に示す通りである。

表 3-2-11 地下水に係る標準項目(土地又は工作物の存在及び供用)

(2)環境影響評価の項目の選定

[1]影響要因の抽出

対象事業の事業特性から、事業における影響要因を抽出する。影響要因の抽出は、各事業毎に規定された標準的な影響要因(標準項目の表の上欄に掲げられた影響要因の細区分)に対し、事業特性に応じて要因の削除及び追加を行うことにより実施できるが、標準項目を参照せずに影響要因を抽出し、抽出された影響要因を標準項目の区分に従って分類し、要因の削除及び追加を行うこともできる。 各事業において想定される影響要因と周辺地下水への影響との関係を表 3-2-12に示す。

表 3-2-12 各事業における影響要因と周辺地下水への影響との関係

| 事業区分 | 影響要因 (活動時期と工種等) |

周辺地下水への影響 | |

| 道路・鉄道 | 工事の実施 | 掘削工事、トンネル掘削、掘割工事等 | 地下水の排水による水位低下 地中連続壁等による水位の上昇・低下 |

| 存在及び供用 | トンネル、掘割道路、盛土等 | 水位低下・上昇 | |

| ダム・河川 | 工事の実施 | 掘削工事、排水工事等 | 地下水排水による地下水位低下 堰止による地下水位の上昇・低下 |

| 存在及び供用 | ダム、堰、放水路 | 提体上流域の地下水位上昇・提体下流域の地下水位低下 流量変化による水循環の変化 地下水温の変化 |

|

| その他の 開発事業注 |

工事の実施 | 掘削工事、排水工事等 | 地下水の排水による水位低下 地中連続壁等による水位の上昇・低下 |

| 存在及び供用 | 土地被覆変化 | 大規模な地形変形による地下水流動や水質の変化 ・地下水涵養量の変化による水循環の変化 |

|

| 注: | 飛行場、埋立て、干拓、廃棄物最終処分場、土地区画整理、住宅市街地開発、工業団地、新都市整備、流通業務基盤整備、流通業務団地造成事業等 |

| ((社)環境情報科学センター(1999)を一部加筆改変) |

[2]環境要素の抽出

事業実施区域及びその周辺の地域特性から、環境の変化による影響を受ける環境要素を抽出する。環境要素の抽出は、各事業毎に規定された標準的な環境要素(標準項目の表の左欄に掲げられた環境要素の細区分)に対し、地域特性に応じて要素の削除及び追加を行うことによる。なお、この段階で影響要因と環境要素の関係を厳密に検討する必要はないが、影響要因に全く関係しない環境要素を選定したり、あるいは影響要因があるにもかかわらず関連する環境要素が選定されないなどの事態が生じないように、影響要因をある程度考慮しつつ環境要素を検討することが必要である。地下水質については、表 3-2-13に示す地下水汚染物質のうち標準項目以外の物質による地下水の水質への影響の有無についても考慮する必要がある。また、新たに有害物質として認知されるようになった物質や、法令等による規制物質ではないが住民等の関心の高い物質などにも留意する。

表 3-2-13 主な地下水汚染物質

| 区分 | 地下水汚染物質 | |

|---|---|---|

| 水質指標 | 濁度、色度、BOD、COD、pH | |

環境基準指定物質 |

重金属等 | カドミウム、鉛、六価クロム、総水銀、アルキル水銀 |

| 揮発性有機化合物 | PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、セレン | |

| その他 | 全シアン、砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素 | |

| 塩水化 | 塩素イオン濃度 | |

| 施工方法・ 使用材料 |

pH、過マンガン酸カリウム消費量 | |

[3]項目の検討

影響要因と環境要素の関係から、環境影響評価の対象となる項目を選定する。この際に、標準項目の表において空欄となっている部分(標準項目の表に記載された影響要因と環境要素においては関連しないとされている部分)についても、特に影響要因の内容が若干異なることにより、対象とすべき必要が生じる可能性があることに留意する。

[4]不必要な欄の削除

項目として全く選定されなかった影響要因及び環境要素を表から削除し、環境影響評価の項目選定のマトリックスを完成する。

[5]インパクトフローによるチェック

マトリックス表現によって十分に表現されない環境影響の漏れを防止するため、インパクトフロー型の影響関連図を作成し、選定した影響要因及び環境要素の検討を行う。

(3)項目の削除と追加

上で抽出された環境影響評価項目と、各事業区分ごとに定められた標準項目を比較し、削除された項目及び追加された項目を把握した上で、各々について削除及び追加の考え方に合致していることを確認する。項目の削除及び追加は、以下のように定められた条件に合致していることが必要である。

[1]項目の削除を行う場合

| 4 | 第一項の規定による項目の削除は、次に掲げる項目について行うものとする。 |

| 一 | 標準項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度がきわめて小さいことが明らかである場合における当該標準項目 |

| 二 | 対象事業実施区域又はその周囲に、標準項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合における当該標準項目 |

(環境事業団が行う宅地造成事業に係わる指針 第六条)

ここで、「影響がないあるいは著しく小さいことが明らかな場合」とは、標準項目の表の上欄に掲げられた影響要因の細区分に相当する行為対象がない場合や、事業内容および工事内容から、類似事例に照らして地下水への影響が著しく小さいことを説明できることが必要である。

また、「環境影響を受ける区域その他の対象」とは、地下水を利用している地域、地下水により影響を受ける自然環境の存在する地域等を指すが、水域の連続性を考慮すると、地下水において「二」による項目の削除は想定されない。

[2]項目の追加を行う場合

| 5 | 第一項の規定による項目の追加は、次に掲げる項目について行うものとする。 |

| 一 | 事業特性が標準項目以外の項目(以下この項において「標準外項目」という。)に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものである場合における当該標準外項目 |

| 二 | 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する標準外項目に係る環境影響を及ぼすおそれがあるものである場合における当該標準外項目 |

| イ | 標準外項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象 |

| ロ | 標準外項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象 |

| ハ | 標準外項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域 |

(環境事業団が行う宅地造成事業に係わる指針 第六条)

(ア)標準外項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

| 例: | |

| ・ | 生活用水、工業用水、農業用水、上水水源としての地下水利用がある地域 |

| ・ | 自然環境保全上、景観上保全すべき湖沼、湿地がある地域 |

| ・ | 塩素イオン濃度の変化が予想される場合でかつ変化により影響を受ける農地や水源等がある地域 |

| ・ | 歴史的、文化的に重要な湧水、井戸等が分布する地域 |

(イ)標準外項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

| 例: | |

| ・ | 工業用水法(昭和31年法律146号)第3条1項に規定する指定地域 |

| ・ | 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第3条第1項に規定する指定地域 |

| ・ | 地方自治体の公害防止条例等に規定する地下水に係る指定地域 |

(ウ)標準外項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

| 例: | |

| ・ | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(第5条第1項第2号イ及び別表第2において「環境基準」という。)であって、地下水の水質汚濁に係るものが確保されていない地域 |

| ・ | 現時点で地下水の水位変化による問題が生じている地域 |

5)調査・予測・評価手法の選定

(1)調査・予測・評価手法検討の考え方

環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、環境影響評価の各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておくことが必要である。環境影響評価における最終的な目的は「評価」であることから、スコーピング段階における調査・予測・評価の手法検討では、実際の環境影響評価における作業の流れと逆に、評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討の順に検討を進める必要がある。特に、項目や手法の重点化、簡略化を行う場合には、従来の環境影響評価とは異なった調査が必要になったり、あるいは従来行われてきた調査が不必要になったりする場合があるため、スコーピング段階でこの評価、予測、調査の関係について十分な検討が行われていないと、無駄な調査の実施や調査不足による手戻り等が生じるおそれがある。

(2)評価の考え方

環境影響評価法における評価の考え方は、大きく下記のア、イ2種類があり、これらのうちアについては評価の視点に必ず盛り込む必要があり、またイに示される基準、目標等のある場合には、イの視点も必ず盛り込む必要がある。

ア、イの評価を併用する場合には、イの基準等との整合性が図られた上でさらにアの回避・低減の措置が十分であることが求められる。

| ア 環境影響の回避・低減に係る評価 建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて評価されるものとすること。 なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲内で行われるものとすること。 |

| イ 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る評価

評価を行うに当たって、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、当該基準等の達成状況、環境基本計画等の目標又は計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討されるものとすること。 |

| ウその他の留意事項 評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。 |

(基本的事項 第二項五(3))

環境基準等の基準・目標が設定されている地下水質については、上記ア、イの評価を併用することとなる。地下水の量(地下水位)については、法令・条例により地下水採取の規制等なされているものの、地下水の量(地下水位)そのものに関する基準等が存在しないため、アの評価を行うこととなる。また、地下水に係る新たな視点である水循環の視点においても、アの評価が求められる。

アの評価視点による評価を行うためには、複数の環境保全の措置を比較評価することが必要となる場合があり、事業において採用する保全の措置のみならず、他の保全対策等の実施も念頭において調査・予測・評価手法を選定する必要がある。

ウの留意事項においては、事業計画と事業者以外の者が実施する対策等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの対策の予算措置等の具体化の目途が立っていることを客観的資料に基づき明らかにする必要がある。

(3)調査・予測・評価範囲及び地点の設定

[1]調査・予測・評価の対象とする地域・地点の考え方

基本的事項において、調査及び予測の対象となる地域(以下、調査地域、予測地域)・地点(以下、調査地点、予測地点)の範囲は、下記のように定められている。

| イ 調査地域 調査地域の設定にあたっては、調査対象となる情報の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、対象事業の実施により環境の状態が一定程度以上変化する範囲を含む地域又は環境が直接改変を受ける範囲及びその周辺区域等とすること。 |

| ウ 調査の地点 調査地域内における調査の地点の設定に当たっては、選定項目の特性に応じて把握すべき情報の内容及び特に影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の情報の収集等に適切かつ効果的な地点が設定されるものとすること。 |

| イ 予測地域 予測の対象となる地域の範囲は、事業特性及び地域特性を十分勘案し、選定項目ごとの調査地域の内から適切に設定されるものとすること。 |

| ウ 予測の地点 予測地域内における予測の地点は、選定項目の特性、保全すべき対象の状況、地形、気象又は水象の状況等に応じ、地域を代表する地点、特に影響を受けるおそれのある地点、保全すべき対象等への影響を的確に把握できる地点等が設定されるものとすること。 |

(基本的事項第二項五(1)、(2))

[2]調査地域

地下水に係る調査地域は、事業特性や地形・地質をはじめとする地域特性に合わせて設定するものとする。調査範囲の目安は表3-2-8及び表3-2-9に示すとおりであるが、一律に直線半径をとるのではなく、地形、地質、地下水の流域を踏まえて設定する必要がある。

[3]調査時点

調査の時点は、地下水が季節変動することを念頭に置いて設定する。

[4]調査地点

地下水の調査は一般に既存の井戸あるいはボーリング調査により定点において行われるため、調査地点を設定することとなる。現地調査を実施する場合の調査地点は以下のような項目に配慮して設定し、また既存資料を用いる場合には、以下のような項目の条件に合致することを確認した上で用いる。

(ア)地域を代表する地点

周辺の地形・地質の状況を勘案して、地下水の性状、流動方向や変動状況等、調査対象地域の地下水を適切に把握できる地点及び地点数とする。調査地域内に複数の地形を含む場合は、各地形について調査地点を設定し、特に地形境界付近については調査地点を密にするなどの対応が必要である。また、地下水による影響を受けていたり、影響を及ぼす河川、湖沼、湧水、井戸、樹林地等が分布している地域では、これらの地点についても調査を行う必要がある。

(イ)特に影響を受けるおそれのある地点

事業による影響が特に大きいと予想される地点(夏季や冬季(雪消用水)の揚水増加により地下水位低下の著しい地点等)は、事業特性や類似事例からおおまかな地点を予想して設定する。なお、設定した地点には、他の工事等の影響が少ないことを確認する必要がある。

(ウ)特に保全すべき対象等の存在する地点

歴史的、文化的に重要な湧水や井戸、水道水源、自然環境保全や景観上保全すべき湖沼、湿地など特に保全すべき対象等の存在する地点を予測地点として設定する場合に、保全対象周辺の地形、地質状況を勘案して、(ア)の地域の代表地点とは異なる状況が予想される場合には、これらの地点を調査地点として選定する。

(エ)既に環境が著しく悪化している地点

現時点において、地下水の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地域や、現時点で地下水の水位変化による問題が生じている地域については、当該事業による影響と区別するため、事業実施前の状況を把握する。

[5]予測地域

調査実施前のスコーピングの段階においては、特別な理由のない場合には予測地域を調査地域と同一に設定することが考えられるが、調査を実施した結果から予測地域とする必要がないと判断された場合には、調査地域の一部を予測地域とすることができる。

[6]予測地点

予測地点は、調査地点と同様に環境の状況の変化を重点的に把握する場合に設定するものであり、定点での評価を必要としない場合には必ずしも予測地点の設定を必要としないが、調査地点における(イ)特に影響を受けるおそれのある地点や、(ウ)特に保全すべき対象等の存在する地点及び(エ) 既に著しく影響を受けている地点のある場合には、これらの地点を予測地点とすることが考えられる。また、事後調査におけるモニタリング実施地点等にも配慮して予測地点の設定・選定を行う必要がある。

(4)予測・評価の対象とする時期の考え方

予測・評価の対象時期は、基本的に「第2章2 スコーピングの実施手順」に示す考え方に基づいて設定する。地下水においては、工事の実施と存在及び供用において影響要因の特性が異なるため、工事の実施と供用時は分けて予測・評価対象時期を設定する必要がある。工事の実施については、掘削・盛土の深度や揚水量等の影響要因の規模が最大となる時点とし、存在及び供用については、事業活動(取水・排水等)が通常の状態に達した時期とするが、地下水に影響を与える行為の実施と、具体的な影響が地下水位の変化等として発現する時期に時間差があり、場合によってはこの時間差が長時間になることを勘案して予測・評価対象時期を設定する。

また、地下水位は気象(降水)の状況により変化するため、降水量が少なく地下水位が年間を通して最も低くなる渇水時期等にも留意する。

(5)手法の選定

予測手法の選定にあたっては、必要とする評価対象を規定する流れなどの作用を十分に表現することのできる手法を選定することが必要である。

また、用いる技術手法については、既往の評価書等を参考にするばかりでなく、以下に示すような環境影響評価技術に関する図書資料や、学会の論文等を参照することが必要である。

・環境アセスメントの技術 (社)環境情報科学センター

・環境影響評価技術シート(本中間報告書 第5章)

・土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準 環境庁水質保全局

・地方自治体の環境影響評価技術指針

(6)手法の重点化・簡略化

地下水において手法の重点化・簡略化を検討する要素としては、以下のような例が考えられる。

〔手法の重点化を検討する要素〕

[1]想定される環境への影響が著しい場合

[2]環境影響を受けやすい地域又は対象が存在する場合

・生活用水、工業用水、農業用水、上水水源としての地下水利用がある地域

・自然環境保全上、景観上保全すべき湖沼、湿地がある地域

・塩素イオン濃度の変化が予想される場合でかつ変化により影響を受ける農地や水源等がある地域

・歴史的、文化的に重要な湧水、井戸等が分布する地域

[3]環境の保全の観点から法令等により指定された地域又は対象が存在する場合

・工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項に規定する指定地域

・建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第3条第1項に規定する指定地域

・ 地方自治体の公害防止条例等に規定する指定地域

[4]既に環境が著しく悪化し又はそのおそれが高い地域が存在する場合

・環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(第5条第1項第2号イ及び別表第2において「環境基準」という。)であって、地下水の水質汚濁に係るものが確保されていない地域

[5]地域特性、事業特性から標準手法では予測が技術的に困難と思われる場合

・ 地形や地質等の条件から複雑な水理地質構造を有する地域

・ 地下水中での吸着や溶解、拡散等の挙動が不明確な物質の予測

〔手法の簡略化を検討する要素〕

[6]環境への影響の程度が極めて小さいことが明らかな場合

[7]類似の事例により標準手法を用いなくても影響の程度が明らかな場合

(7)地下水に関する手法の整理

スコーピング段階では上記の結果を踏まえ、事業者が適切かつ実施可能と判断した手法を選定する。選定にあたっては、調査・予測・評価に関する計画内容として概ね以下の事項について整理する。

その際、調査手法、予測手法、評価手法の選定に関する基本的事項及び技術指針の内容に十分留意することが必要である。

[1]調査手法

・調査対象・調査項目:調査の対象とすべき要素と調査すべき情報の種類

・調査地域・地点:範囲、位置等(図面情報等)

・調査法:調査対象、調査項目、調査地域の特性に応じて選定

・調査期間・時期:期間、時期、回数等(工程表等)

・調査体制

[2]予測手法

・予測する影響の種類:対象要素に関して予測する影響の種類

・予測地域・地点:範囲、位置(図面情報等)

・予測法:予測する影響の種類に応じて選定

・予測時期:工事中、存在・供用時等影響の発生時期に応じて設定

[3]評価手法

・評価及び環境保全措置検討の基本方針

参考文献

国土開発技術研究センター(1993)地下水調査および観測指針(案).山海堂、東京、pp330.

東京都建設局(1997)工事に伴う環境調査要領.(財)東京都弘済会、東京、pp188.

(社)環境情報科学センター(1999)環境アセスメントの技術.中央法規出版、東京、pp1018.(環境庁編 環境影響評価技術マニュアル(暫定版)の市販本)

改訂地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1449.