参加型アセスの手引き

概要

環境影響評価法(以下「アセス法」と略称します)が全面的に動き出してから2年半になり、実施事例は現在手続進行中のものも含め100件を越しました。地方公共団体の条例による実施事例を加えれば、もっと多くなっています。

しかし、それ以前の閣議決定による手続きによるものと実態にあまり大きな変化がなく、「アセスメントでなくアワセメント」つまり事業の実施を前提にした形式的な儀式である、との評判はあまり変わっていないように思われます。その原因は、調査・予測技術の不備・未熟からくる「科学技術的な弱さ」よりも、情報を如何に伝えるか、住民の意見をくみ取ってどう事業に反映するかの、住民とのコミュニケ-ションのとり方の不備・未熟さからきているものも少なくないと考えます。

アセス法によってコミュニケーションがより重要になっていると言えます。(表1)例えば、これまで「調査・予測・評価」が終わってから公表していたのに対し、アセス法では新たにスコ-ピングの手続きが加わり、アセス実施計画を方法書の形で事前に開示することになりました。これで住民とのコミュニケ-ションの機会が増えたのですが、こうして作られた「方法書」は地元住民がどんな心配を持つかを調べることなしに一方的に作られがちであり、しかも事前調査を先行してから方法書を作ったりするので、住民の意見によって調査計画を修正するという、アセス法が意図した柔軟な対応が出来ていません。その後の準備書の公表に伴う説明会でも、一方的な情報伝達が目立ちます。

アセス法のもう一つの特徴は、これまで「環境基準を満たしているか」を評価の基準にしていたのに対し、「環境への影響を少なくするために最大の努力をしているか」に変ったことです。つまり、「黒か白か」ではなく、グレイゾ-ンの存在を前提に、事業者の努力を住民に納得してもらうこと、つまり説明責任が必要です。ここでも、コミュニケ-ションが重要であり、インタ-ネット時代に入って、印刷物の配付、一方的な説明以外にもいろいろの方法があるはずです。

表1 アセス法におけるコミュニケーションの意義

|

アセス法でより重要になった住民とのコミュニケーション |

|

以上の状況を踏まえ、いくつかの先進事例を参考にして、事業者と住民等とのコミュニケ-ションを強化する「参加型アセス」と名付けた方式を提案し、アセス法の下でこれを運用するための「手引き」を作成しました。次にその概要を述べます。

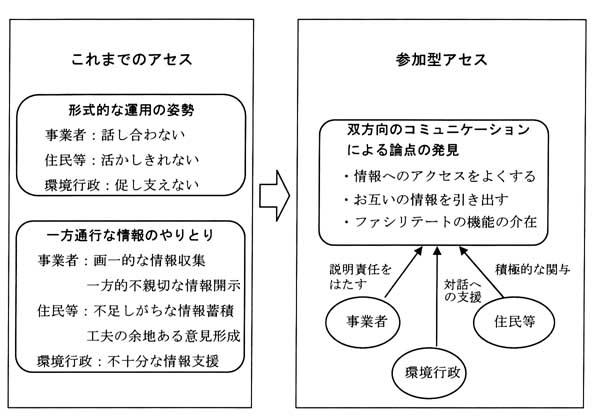

これまでのアセスと異なり、「参加型アセス」では、事業者が説明責任を果たすための道具立て(コミュニケ-ション・ツ-ル。例えばワークショップなど)を自発的に導入することからはじまり、住民等の積極的関与と環境行政の支援をえて展開します(図1)

図1 これまでのアセスから参加型アセスへ

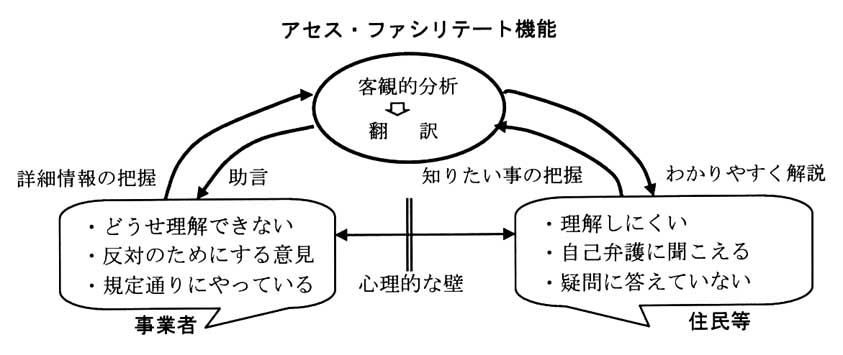

また、図2のファシリ-テ-ト機能(これを行う人を「ファシリテ-タ-」といいます)が大きな役割を果たすものと考えています。ファシリテ-タ-は、単なる進行係ではなく、技術的専門語で話したがる事業者(コンサルタントを含む)、いわゆるお役所言葉を使う行政担当者、生活に根ざした言葉で話す住民等、これらの間の「通訳」を行ったり、住民等からの意見の引き出し役を担ったりするなど、コミュニケ-ションの円滑化をはかる専門家です。

図2 アセス・ファシリテートの機能

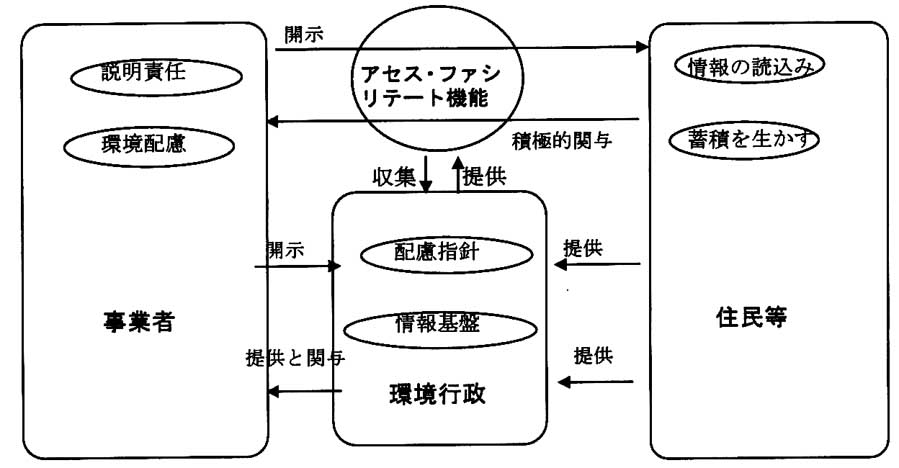

以上を踏まえて、参加型アセスの基本的な構造とそこでの情報の流れを図3に示しました。

図3 参加型アセスの基本的な構造と情報の流れ

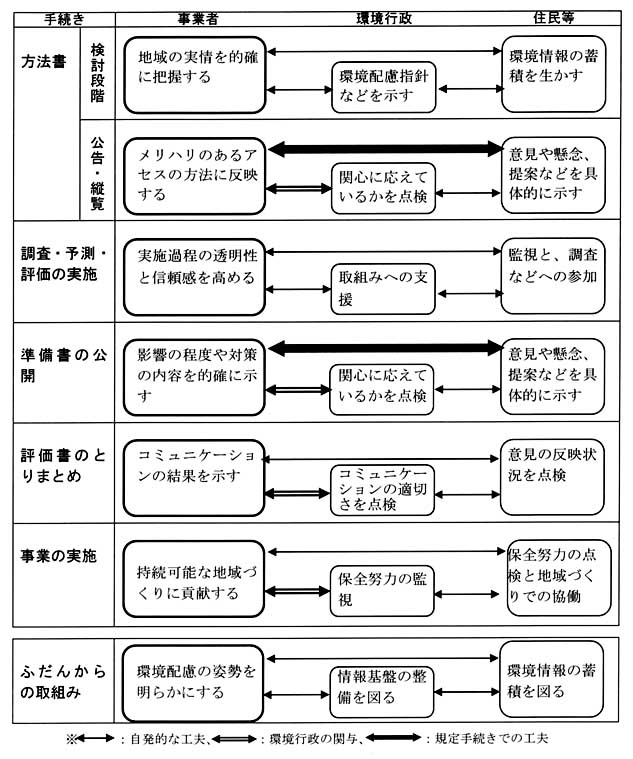

各主体の役割は図4の通りです。事業者は説明責任をふまえて情報開示とコミュニケーションに努め、住民等はこれに積極的に関与し、環境行政は両者の取組みを支援します。

図4 参加型アセスの取組

よりよいコミュニケーションのために特別の工夫を行うことは、事業者、住民等、環境行政それぞれに手間や時間などのコストを伴いますが、参加型アセスはコストという「掛け金」を前もって出し合って将来のリスクを回避する「保険」という性格があります。各主体にとっての参加型アセスの意義は次のとおりです。

(1)事業者において、説明責任を果たす工夫をすれば、

事業者の側からコミュニケーションの舞台とその制約条件を明らかにすることにより、アセスでのコミュニケーションを円滑にし、住民等の信頼感を高め、結果的にはアセスの効率化につながることが期待されます。

また、事業者が自らの環境配慮を対外的にアピールすることになり、事業者の社会的な評価を高める上で重要な情報戦略となります。

(2)住民等において、主体的な関与を強化すれば、

大きな規模の開発にあたって、当該地域の生活者として、または市民として、大切にしたいと考えている環境を主体的に守り、育てていくことができます。アセスを契機にして、地域の環境について認識を深めることが期待されます。

(3)環境行政において、円滑なコミュニケーションを支援すれば、

アセスにおける環境配慮の質を向上させ、環境影響をできるだけ低減させることができます。また、参加型アセスにより、事業者や住民等の環境意識の向上、相互の信頼関係の醸成により、パートナーシップに基づく地域環境管理の質の向上が期待されます。

(1)基本となる行動原則

参加型アセスを進めるときの各主体の基本行動原則を表2に示します。

表2 各主体の行動原則

|

事業者 |

住民等 |

環境行政 |

|

○情報開示への努力 ○住民等の関心に応える努力 ○説明会の運営への工夫 ○ふだんからの取組み |

○意見形成に向けた工夫 ○事業者や世論への働きかけ ○事業者の取組みへの監視と参加 ○事後調査・監視への参加 ○ふだんからの取組み |

○各主体への支援 ○地域づくりにおける環境配慮の推進 |

(2)参加型アセスのすすめ方

例えば、事業者が情報へのアクセスを工夫するなど各主体の行動原則に沿って、まずは、できることを一つ一つ運用を改善していくことが必要です。

より効果的に改善を図るために、事業者が、ワークショップなどのコミュニケーション・ツールを活用すること、また、コミュニケーションの舞台を設定し、住民等の理解と参加を呼びかけるために、基本姿勢・視点、全体の流れと活用するツールについてコミュニケーション計画を策定することが考えられます。

計画の策定では、事業者は、住民等の関心などについて事前の情報収集の結果を踏まえ、事業種や地域の実状を踏まえつつ、表3に示すような視点を参考に設計方針を立てます。また、計画の運用では、方法書とともに公開し、意見を受け付けたり、実施状況を踏まえて適宜見直しつつ柔軟に進めていくことになります。具体的なイメージは、手引きで示している仮想実施事例をご覧下さい。

また、質の高いコミュニケーションをお手伝いする者として、アセス・ファシリテーターが計画策定や運用に携わることが考えられます。アセス・ファシリテーターは、事業者がコミュニケーションの担当職員を置いたり、アセスのコンサルタントやNGO等に委託したりすることが考えられます。コミュニケーション計画担当部署とともに、アセス・ファシリテーターが誰であるかについても計画に示すことが必要です。

表3 コミュニケーション計画の設計の視点

|

タイプ |

視 点 |

利点 |

|

情報開示強化型 |

事業に対する認知が低いなどの理由で、問題意識が明らかになっていないので、積極的な情報開示で、方法書・準備書への意見提出を活性化し、事業への理解や信頼を高めたい。 |

取組みとしての垣根は他に比べて低いが、説明責任への評価が高まるなどの効果が期待される。 |

|

対話推進型 |

住民等の側に明確な問題意識や不安などの声があり、それら懸案事項に対する環境保全努力を評価してもらいたいので、対話を重視したい。 |

説明会の回数やヒアリングなどが増えるが、説明責任とともに対話の姿勢についても評価が高まるなどの効果が期待される。 |

|

監視参加型 |

住民等の側に自主的な調査活動などの蓄積もあり、事業やアセスに対する警戒心も強いが、事業後には協力関係が必要となることから、信頼関係の構築をすすめる観点から取り組みたい。 |

住民等による経過への監視や参加など、事業者の負担感が大きいが、透明性・信頼性はいっそう高まり、対立的な関係の改善などにも効果が期待される。 |

|

計画参加型 |

事業を行う上で地域社会からの協力が不可欠であり、住民等の側に建設的な代替案もある。ある程度の計画内容の見直しは想定しながら、可能な限り柔軟な姿勢でのぞみたい。 |

計画の一部変更などが生じる可能性もあり、事業者の負担が大きいが、参加型によるよりよい計画づくりへの姿勢が評価されるものと期待される |

(3)ワークショップなどコミュニケーション・ツールの活用

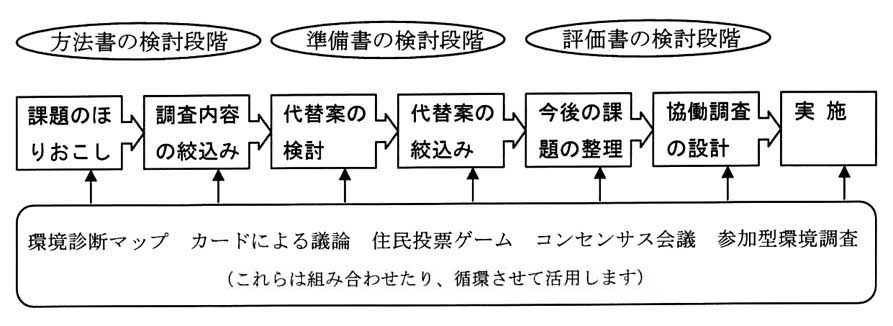

参加型アセスでは説明会の運用などにおいてワークショップ手法などを活用します。手引きでは、表4に示すように方法書の検討段階や準備書段階など手続きの各段階に応じたコミュニケーション・ツールの選択肢を解説するとともに、図5のようなワークショップの設計と運営の一例を仮想的に示しました。

表4 事業者におけるコミュニケーション・ツールの選択肢

|

手続き |

コミュニケーション・ツール | ||

|

方法書の 段階 |

検討の段階 |

○住民等が発信している情報の把握・活用 ○住民団体等からのヒアリング ○方法書作成の公開ワークショップの開催 | |

|

公告・縦覧中 |

○住民団体等からのヒアリング ○自主的な説明会やワークショップの開催 | ||

|

縦覧終了後 |

○方法書への意見と見解をホームページ等で公開 | ||

|

調査・予測・評価の実施 |

○請求に応じて準備書検討過程の公開 ○立会い見学会の開催 ○住民参加型環境調査の活用 ○代替案の比較検討などの公開ワークショップの開催 | ||

|

準備書の 段階 |

公告・縦覧中 |

○住民団体等からのヒアリング ○説明会の開催、公開ワークショップの開催 ○自主的な公聴会の開催 | |

|

縦覧終了後 |

○準備書への意見と見解をホームページ等で公開 | ||

|

評価書の 段階 |

とりまとめ |

○準備書への意見を総括した意見交換会等の開催 | |

|

公告・縦覧 |

○報告・懇談会の開催 | ||

|

事業の実施 |

○事後調査報告書の開示と報告・懇談会の開催 ○住民等との協働による環境調査の実施 | ||

|

は規定の手続きにおける工夫の内容を示しています。 |

図5 ワークショップの組み立ての考え方