廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

3) 例3-2:一般廃棄物最終処分場の立地の複数案を設定した場合

一般廃棄物の最終処分場の立地に係る複数案について、施設周辺の大気質、水質等への影響や立地場所の自然環境への影響等を比較検討する。

(1) 複数案の設定

ここでは、一般廃棄物の最終処分場の立地の複数案の検討を想定して、一般廃棄物の搬入ルート、施設設置の地形、水源地との距離などの違いから、表-3.22に示すA案からD案の4案を設定した場合に、SEAを導入する例を示す。

複数案の設定にあたっては、ポジティブ・ネガティブ両面の地域特性等などが勘案されていると想定する。

なお、本検討においては、候補地が複数選定されることを前提としているが、既に施設の用地を確保しており予定地以外に確保できる用地がないなどの前提条件から計画等の策定上、立地の複数案を検討する余地がない場合は、立地の複数案に係るSEAは必須ではなく、そのような事情を明らかにしつつ立地以外の複数案を比較することが考えられる。

表-3.22:例3-2における複数案のイメージ

| 計画案 | 計画の概要 |

|---|---|

|

A案(北部○○地区) |

市北部○○地区、○○川の支流○○川源流部に位置する。標高差は大きいが、勾配は緩い。主要搬入ルートは国道であり、国道からの距離は400m。候補地の一部がハイキングコースとなっている。 |

|

B案(北部××地区) |

市北部××地区、○○川の支流××沢源流部に位置する。標高差はやや大きく、勾配もやや急勾配。主要搬入ルートは国道であり、国道からの距離は100m。 |

|

C案(南部△△地区) |

市南部△△地区、△△川の支流△△沢の中流部に位置する。標高差はやや小さく、勾配も緩い。主要搬入ルートは主要地方道に接続する林道であり、主要地方道からの距離は約1km。 |

|

D案(東部◇◇地区) |

市東部◇◇地区、○○川の支流◇◇川の中流部に位置する。標高差はやや大きいが、勾配は緩い。主要搬入ルートは国道に接続する市道であり、国道からの距離は約1km、市道からの距離は約100m。 |

(2) 評価項目の選定

SEAにおける評価項目の選定は、スコーピング手続において行われる。処理施設の諸元が相当程度具体的になった段階でのSEAであるので、事業実施段階の環境アセスメントでの評価項目の設定の考え方が活用できる場合があると考えられるが、効果的に複数案の比較・検討を行う観点から、必要な項目を重点的に選定することが重要である。

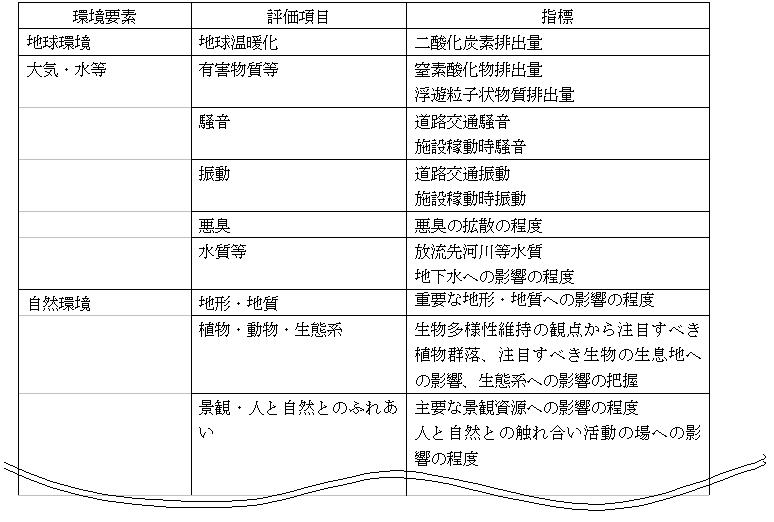

表-3.23:評価項目と指標の選定イメージ(例3-2)

(3)調査予測手法

事業実施段階での環境アセスメントの技術手法が活用できる場合があると考えるが、事業計画の熟度が必ずしも高くないため、調査・予測の精度が限定される場合も考えられる。このような場合には、地理情報システム(Geographical Information System)などにより既存資料を効果的に活用したり、予測は複数案の比較検討を行うことが目的であるため、例えば濃度の比較ではなく、排出量、負荷量の比較によるなど簡易な手法を活用することも考えられる。ここでは、表-3.24に調査予測手法の例を示す。

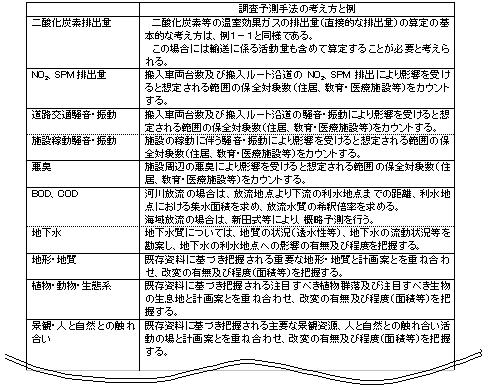

表-3.24:例3-2に示す指標に係る調査予測手法について

注)上記の手法は、比較的計画熟度が低い場合を想定したものであり、計画熟度が高い場合、あるいは候補地の絞込みが進み、より精度の高い予測ができる場合には、大気汚染の濃度予測、道路交通や施設稼動に起因する騒音レベル・振動レベルを予測することも可能であると考えられる。

(4) 複数案の比較評価

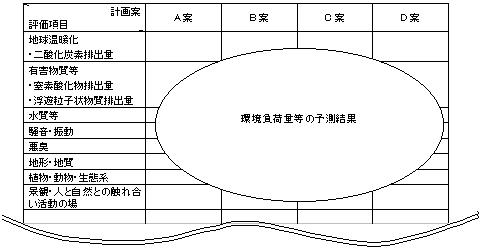

予測結果を各案のトレードオフ関係も含めて相対的に評価するためには、複数案と評価項目の組み合わせからなるマトリックス(各案の得失の一覧表)に整理することも有用であると考えられる。複数案の調査予測結果の整理のイメージを表-3.25に、評価項目ごとの評価結果のとりまとめのイメージを表-3.26に示す。

表-3.25:複数案の調査予測結果の整理イメージ(例3-2)

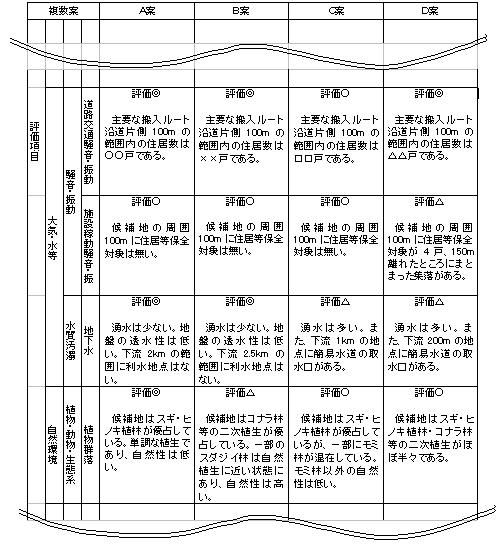

表-3.26:評価項目ごとの評価結果のとりまとめイメージ(例3-2)

注)◎:他の計画に比べ優れている。○:他の計画案と同じ又はほとんど差がない。

△:他の計画案に比べて劣っている。

(5) 環境面の総合的評価

SEAにおいては、複数案を評価するため、表-3.26に示したように、個々の評価項目ごとにチェックして判断するだけではなく、複数案を比較評価するなかで各案のメリット・デメリットを明らかにしたり、環境要素間のトレードオフ関係を含めてトータルに評価する視点が重要となる。また、計画策定プロセスに環境配慮を組み込むという観点から、SEAにおいて環境面の課題や留意事項を示していく場合もあると考える。このような評価を行った場合のイメージを表-3.27に示す。

なお、これら環境面から総合的な評価をするにあたっては、地域の環境基本計画等に示されている事項を評価軸として活用することが考えられる。

表-3.27環境面の総合的評価のイメージ(例3-2)

(各案のメリット・デメリットを比較し、当該市町村における環境面での課題等を述べた上で、)

……以上より、本市の地域性及び環境面からの課題を考慮すると、主要な搬入ルート沿道にある住居がわずかであり、搬入車両による影響が少なく、また、下流の利水地点、地下水への影響もほとんどないと考えられるA案及びB案が優れていると評価される。

ただし、A案を採用する場合には、ハイキングコースを移設するなどの対策を検討する必要がある。また、B案を採用する場合には、比較的自然性の高いコナラ林を改変するので,当該候補地周辺の生物多様性を維持する措置を検討する必要がある。

なお、C案についても、………。

(6) 評価結果の意思決定への反映・統合(計画策定プロセスにおいて総合的に判断)

SEAの結果を受けて、最終的な案の絞り込みを行う際には、上述のように環境面の評価以外にも、廃棄物政策上の課題、地域特性、経済面(建設費、維持管理費)、審議会、関係者の意見なども含めて総合的な判断がなされる。その際、SEAの結果をどのように反映して、最終的に総合的な判断に至ったのか、明らかにする必要がある。

なお、事業実施に近い段階であるので、事業段階の環境アセスメントが行われる場合にはSEAの成果を効果的に活用すること(ティアリング)が重要と思われる。