廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

2) 例3-1:一般廃棄物焼却処理施設の処理方式の複数案を設定した場合

一般廃棄物焼却処理施設の処理方式に係る複数案について、二酸化炭素やダイオキシン類の総排出量などについて比較検討を行う。

(1) 複数案の設定

ここでは、一般廃棄物の処理施設整備計画の構想段階で、焼却処理施設の処理方式の複数案(表-3.15)を設定した場合にSEAを導入する例を示す。焼却処理施設の処理方式としては、従来型の処理方式と新技術を導入した次世代型の処理方式の選択が検討される場合が考えられる。以下では従来型として焼却施設と焼却灰の処理方式を組み合わせた2案と、次世代型の処理方式1案の計3案を検討することとしている。

表-3.15:例3-1における複数案のイメージ

| 案 | 処理方式 | 概要 | |

|---|---|---|---|

|

案A |

焼却処理システム |

焼却施設 |

ストーカー式の全連続燃焼式焼却炉を採用。 |

|

灰溶融施設 |

溶融処理は、重油や都市ガスあるいは放電等により得られる熱エネルギーを利用して1200~1800℃の高温条件で焼却残さを溶融し、ガラス・石質のスラグとして回収する。残さ容積は1/3~1/5程度となり最終処分量の削減に効果がある。 |

||

|

案B |

焼却処理システム |

焼却施設 |

(計画案Aに同じ) |

|

エコセメント施設 |

エコセメントは、焼却残さや下水汚泥を、石灰等の副資材と調合し、キルン炉で1300~1400℃で焼成・粉砕し、セメント製品を作る。残さは発生せず、最終処分量の削減、資源の有効利用の効果がある。 |

||

|

案C |

熱分解ガス化 溶融システム |

ガス化炉と溶融炉からなる。ガス化炉では炉内を還元雰囲気に保ち熱化学的に熱分解ガス、カーボン、不燃残さに分解する。このうちガスとカーボンは、溶融炉で高温燃焼させ灰分をスラグ化する。 |

|

注)ストーカー式:階段状に配置された火格子の上でごみを移動させながら、空気を吹き込み、乾燥、ガス化燃焼、火炎燃焼、おき燃焼を連続的に行う形式の焼却炉で、わが国では長い伝統を持ち、ごみ焼却炉の主流となっている。なお、ストーカーとは、機械的に原料(ごみ)を供給し円滑に燃焼を行わせる装置のことをいう。

(2) 評価項目の選定

SEAにおける評価項目の選定は、スコーピング手続において行われる。処理施設の諸元が相当程度具体的になった段階でのSEAであるので、事業実施段階で採用される環境アセスメントの考え方が活用できる場合があると考えられるが、効果的に複数案の比較・検討を行う観点から、必要な項目を重点的に選定することが重要である。ここでは、表-3.16に項目の選定のイメージを示す。

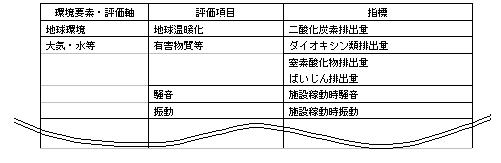

表-3.16:評価項目と指標の選定イメージ(例3-1)

注)数値的な指標については、廃棄物処理施設からの排出される年間の環境負荷を算定する。算定対象の時点は、施設の供用年次を想定している。

(3) 調査予測手法

[1] 調査予測の考え方

事業実施段階で採用される環境アセスメントの技術手法が活用できる場合があると考えるが、事業計画の熟度が必ずしも高くないため、調査・予測の精度が限定される場合も考えられる。このような場合には、既存資料を効果的に活用したり、予測は複数案の比較検討を行うことができるよう、例えば予測については、濃度の比較ではなく、排出量、負荷量の比較によるなど簡易な手法を活用することも考えられる。

なお、案Bのエコセメント方式においては、天然資源の使用を抑制する効果が得られることが考えられるが、定量的な予測は行っていない。

[2] 各指標の調査予測手法

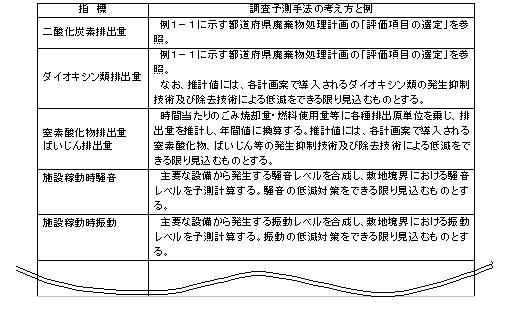

参考として、各指標に係る調査予測方法を、表-3.17に示す。

表-3.17:例3-1に示す指標に係る調査予測手法について

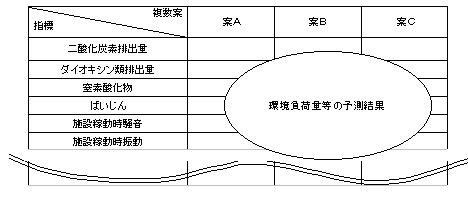

(4) 複数案の比較評価

予測結果を各案のトレードオフ関係も含めて相対的に評価するためには、複数案と評価項目の組み合わせからなるマトリックス(各案の得失の一覧表)に整理することも有用であると考えられる。複数案の調査予測結果の整理のイメージを表-3.18に評価項目ごとの評価結果のとりまとめのイメージを表-3.19に示す。

表-3.18:複数案の調査予測結果の整理のイメージ(例3-1)

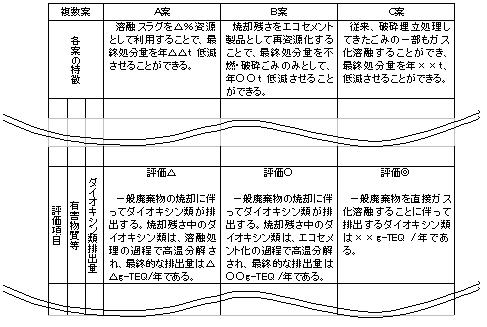

表-3.19:評価項目ごとの評価結果のとりまとめイメージ(例3-1)

注)◎:他の計画に比べて優れている。○:他の計画案と同じ又はほとんど差がない。△:他の計画案に比べて劣っている。

(5) 環境面の総合的評価

SEAにおいては、複数案を評価するため、表-3.19に示したように、個々の評価項目ごとにチェックして判断するだけではなく、複数案を比較評価するなかで各案のメリット・デメリットを明らかにしたり、環境要素間のトレードオフ関係を含め、トータルに評価する視点が重要となる。このような観点で環境面からの評価を行った場合のイメージを表-3.20に示す。

また、計画策定プロセスに環境配慮を組み込むという観点から、当該地域における環境要素間の重要性の比較も考慮に入れて、総合的な評価を試みたり、SEAにおいて環境面の課題や留意事項を示していく場合もあると考える。このような評価を行った場合のイメージを表-3.21に示す。

なお、これら環境面から総合的な評価をするにあたっては、地域の環境基本計画等に示されている事項を評価軸として活用することが考えられる。

表-3.20:環境面の総合的評価のイメージ(1)(例3-1)

はじめに、個別の環境要素の観点から各案を比較して、以下のとおり評価する。

A案については、………

B案については、焼却残渣を高温で焼成するため、重油を多く燃焼する。このため、二酸化炭素及び窒素酸化物の発生量が他案に比べ、やや多い。また、エコセメント施設ではダイオキシン類の高温分解が可能であるが、廃棄物を一度焼却処理する過程でのダイオキシン類の発生があるため、全体としての発生量は他案と変わらない。天然資源の消費量については、燃料として重油を多く使うが、製品であるエコセメントが、通常使用されている普通型ポルトランドセメントの代替品となることから、セメント生産に係る原料の消費を抑制できる点に効果がある。焼却残さを全量再資源化することができ、必要とされる廃棄物の埋立容量等が現状よりも大幅に少なくなる点で優れている。

この案の場合、天然資源の消費量削減・廃棄物の埋立容量等と二酸化炭素排出量・窒素酸化物排出量の間にトレードオフ関係が成り立つ。窒素酸化物については、対策の強化によりある程度排出量を減ずることは可能であるが、二酸化炭素の排出量を減らすことは難しい。また、施設の構造上、余熱利用が難しく、効率的なエネルギー利用ができない点が難点である。………

C案については、………

表-3.21:環境面の総合的評価のイメージ(2)(例3-1)

(各案のメリット・デメリットを比較し、当該市町村における環境面での課題等を述べた上で、)

……以上より、環境面からは相対的にB案及びC案の評価が高いが、本市における最終処分場の容量の逼迫という課題を考慮すると、特に廃棄物の埋立容量等を大幅に減少させる点から、B案がより好ましいと考えられる。

ただし、B案の導入の検討を進める場合には、窒素酸化物の排出量を減らす対策を検討する必要がある。また、二酸化炭素の排出量を減ずるための措置を検討すべきである。

なお、C案についても、………。

(6) 評価結果の意思決定への反映・統合(計画策定プロセスにおいて総合的に判断)

最終的な意思決定では、SEAによる環境面の評価とあわせて、廃棄物政策上の課題や地域の特性、経済面(コスト、事業効果)、審議会、関係者の意見なども含めて総合的な判断がなされる。その際、SEAの結果をどのように反映して、最終的に総合的な判断に至ったのか、明らかにする必要がある。