廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

2) 例2:一般廃棄物処理の排出抑制と処理方法の組み合わせからなる複数案を設定した場合

(1) 複数案の設定

市町村の廃棄物処理の現状と課題は、各市町村ごとに様々に異なっていると考えられる。ここでは、例2として、現時点からおおむね数年後程度の時点における、一般廃棄物(ここでは、し尿を除く、いわゆる「ごみ」を検討対象としている。)の処理の目標及びあり方について、

・資源ごみとして分別する品目を増やした処理のあり方とする案

・不燃ごみのうち一部を可燃ごみとして焼却し、ごみ発電量を増やすとともに生ごみ堆肥化を図る案

・各種の排出抑制施策を導入し、排出量の一層の低減化等を図る案

の3案を検討することとした場合に、SEAを導入する例(図-3.4参照)を示す。

なお、この3案については、以下の考え方に基づいて想定した。

・廃棄物処理計画の改定に際し、必要となる施設・設備の整備等も含めた一般廃棄物処理のあり方全体を検討する場合とする。

・ただし、現在、中間処理の大部分を担っている焼却施設について当面は建替の予定がなく、特に、排出抑制や資源化の新たな方策について重点的に検討される場合とする。(焼却施設については、現有能力又は軽微な改修の範囲で、主に運用面で対応できるような案を検討する。)

・市の現有施設として、焼却施設(発電設備を含む)、粗大ごみ処理施設、資源選別・圧縮等施設があるものとする。その他に必要な収集運搬車両等も保有している。(ここでは、例を単純化するために不燃ごみについて一部資源化を行う施設等を想定していないが、実際にはそのような施設がある場合にも、この例の場合と同様な検討を行うことができると考えられる。)

・現在は、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ(各種)の分別収集を行っているが、その他のプラスチックや紙については、分別収集が行われていないものとする。

・新聞、雑誌等は自主回収や集団回収(市収集対象外)により行われているものとする。

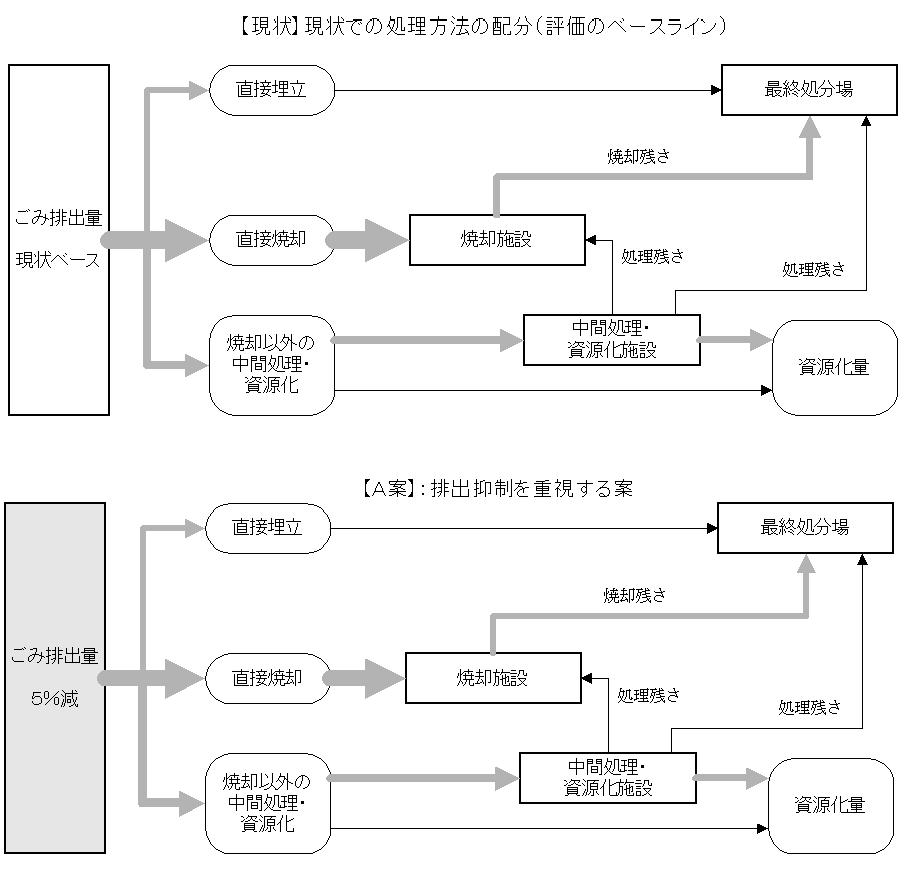

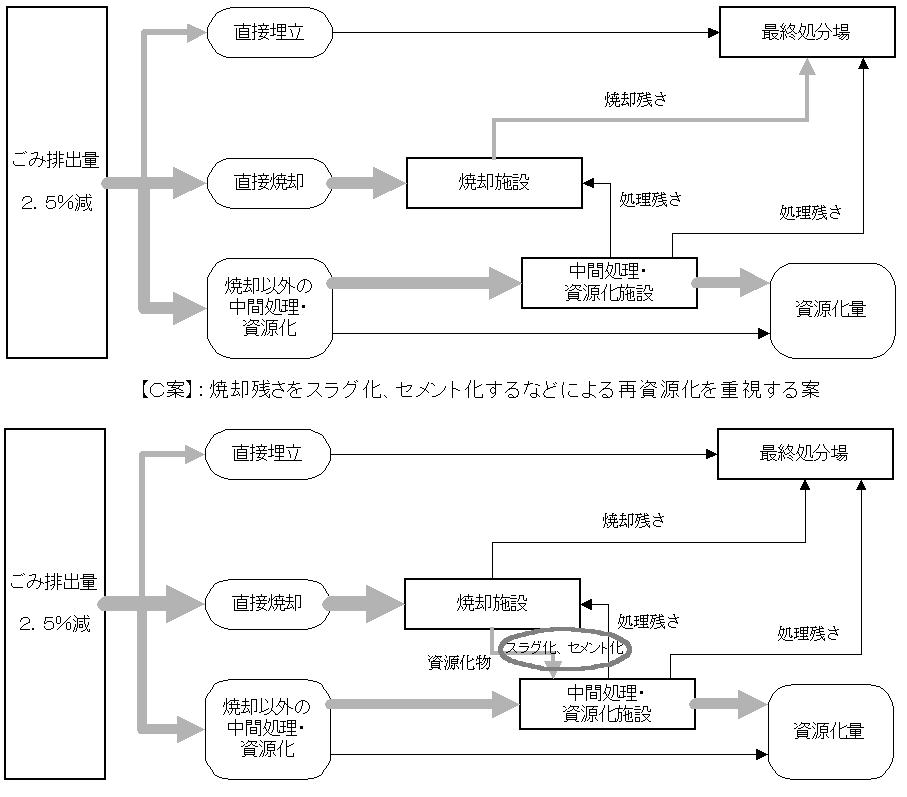

図-3.4(1):例2における複数案のイメージ

(2) 評価項目の選定

SEAにおける評価項目の選定は、スコーピング手続において行われる。評価項目選定の基本的な考え方は、例1-1と同様である。例1-1との相違として、より具体的に諸元を想定したり、施設の運用実績のデータや周囲の環境の状況などの情報も活用することで、より詳細な調査・予測が可能となる場合もあると考えられる。

(3) 調査予測手法

調査予測の考え方、予測の不確実性に関する考え方については、例1-1と同様である。

(4) 複数案の比較評価

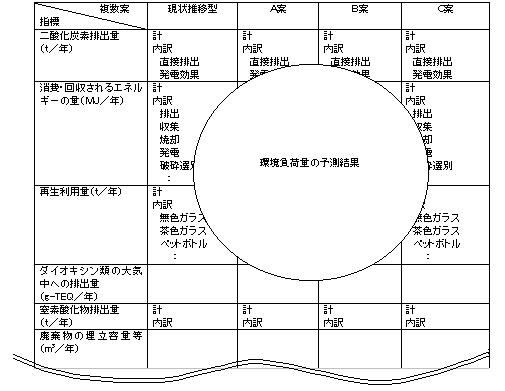

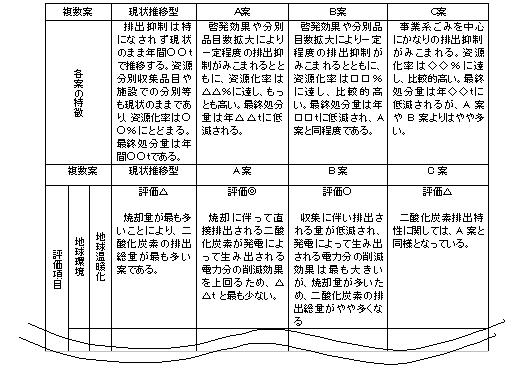

予測結果を各案のトレードオフ関係も含めて相対的に評価するためには、複数案と評価項目の組み合わせからなるマトリックス(各案の得失の一覧表)に整理することも有用であると考えられる。複数案の調査予測結果の整理のイメージを表-3.13に、評価項目ごとの評価結果のとりまとめのイメージを表-3.14に示す。

表-3.13:複数案の調査予測結果の整理イメージ(例2)

表-3.14:評価項目ごとの評価結果の取りまとめイメージ(例2)

注)◎:他の計画に比べて優れている。○:他の計画案と同じ又はほとんど差がない。

△:他の計画案に比べて劣っている。

(5) 環境面の総合的評価

SEAにおいては、複数案を評価するため、表-3.14に示したように、個々の評価項目ごとにチェックして判断するだけではなく、複数案を比較評価するなかで各案のメリット・デメリットを明らかとしたり、環境要素間のトレードオフ関係をトータルに評価する視点が重要となる。このような観点で環境面からの評価を行った場合のイメージは、都道府県の廃棄物処理計画(表-3.5参照)と同様であるが、より詳細なものとなると考えられる。

また、計画策定プロセスに環境配慮を組み込むという観点から、SEAにおいて環境面の課題や留意事項を示し、環境面でより望ましい案や折衷案を示していく場合もあると考える。このような評価を行った場合のイメージは、都道府県廃棄物処理計画(表-3.6参照)と同様であるが、より詳細なものとなると考えられる。

なお、これら環境面から総合的な評価をするにあたっては、地域の環境基本計画等に示されている事項を評価軸として活用することが考えられる。

(6) 評価結果の意思決定への反映・統合(計画策定プロセスにおいて総合的に判断)

最終的な意思決定では、SEAによる環境面の評価とあわせて、廃棄物政策上の課題や地域の特性、経済面(コスト、事業効果)、審議会、関係者の意見なども含めて総合的な判断がなされる。その際、SEAの結果をどのように反映して、最終的に総合的な判断に至ったのか、明らかにする必要がある。