廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

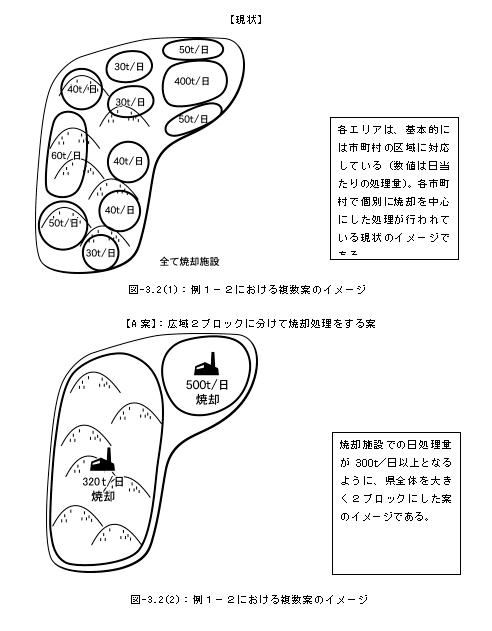

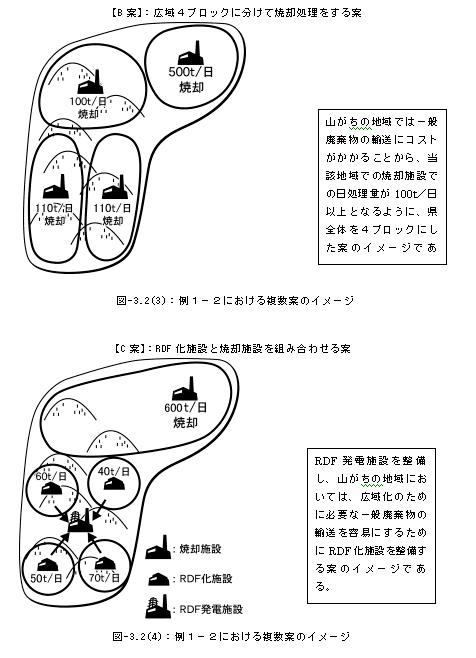

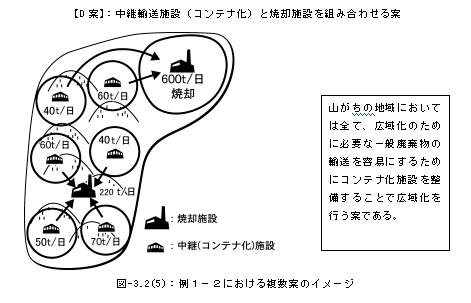

3) 例1-2:一般廃棄物の広域処理のあり方に関する複数案を設定した場合

(1) 複数案の設定

例1-2として、現時点からおおむね15~20年後程度の時点における、一般廃棄物の広域処理のあり方について、広域2ブロックに分けて焼却処理をする案、広域4ブロックに分けて焼却処理をする案、RDF化施設と焼却施設を組み合わせる案、中継輸送施設(コンテナ化)と焼却施設を組み合わせる案の4案(図-3.2参照)を検討することとした場合にSEAを導入する例を示す。

ここでは、単純化のため、焼却施設(中間処理施設)に絞った複数案のイメージを設定している。また、この例は、あくまで仮想例であって、既に、各都道府県は一般廃棄物の処理広域化計画を策定している。よって、実際の廃棄物処理計画における一般廃棄物の広域処理に関する事項については、部分的な変更の検討が行われる場合に、SEAを適用することとなると考えられる。

なお、この4案については、以下の考え方に基づいて想定した。

・現在は比較的個別に(市町村ごとに)焼却を中心にした処理がなされており、これらの施設の集約に関する広域化を中心に検討するものとする。

・広域化の必要性(公共事業の費用縮減、リサイクルの推進、余熱利用の推進と地球温暖化防止、ダイオキシン類の効率的な削減)を踏まえた上で、集約的な処理による効率化と輸送距離の増加とのかねあいをどうするかに着目して複数案を設定する。

・具体的な広域化の方法としては、複数ブロックに焼却施設を配置する場合やRDF化施設又は中継輸送施設(コンテナ化)の導入を図る場合があると考える。

・地域特性として、平野部で、相対的に、人口密度が高く人口の多い地域と、山がちで、相対的に、人口密度が低く人口の少ない地域からなっているとする。

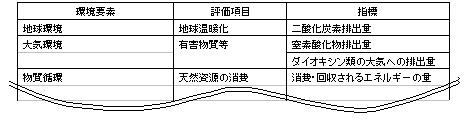

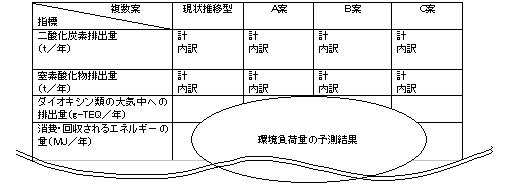

(2) 評価項目の選定

SEAにおける評価項目の選定は、スコーピング手続において行われる。評価項目の選定に係わる基本的な考え方は、例1-1と同様であるが、例1-2では、具体的な処理規模や輸送量の想定がなされることから、有害物質等を評価項目として取り上げ、数値的な指標として窒素酸化物等の排出量を挙げている。物質循環ではRDF発電施設で発電が行われることに着目し、消費・回収されるエネルギー量を定量的な指標として挙げている。評価項目と指標の選定イメージは表-3.7に示すとおりである。

表-3.7:評価項目と指標の選定イメージ(例1-2)

(注)

数値的な指標については、年間の廃棄物処理全体に伴う総量及び内訳を予測する。算定対象の時点は、おおむね15~20年後を想定している。なお、目標年次までの広域化の時間軸上の経過の違いに着目した複数案を検討する場合には、目標年次までの累積的な環境負荷量を算定する場合も考えられる。

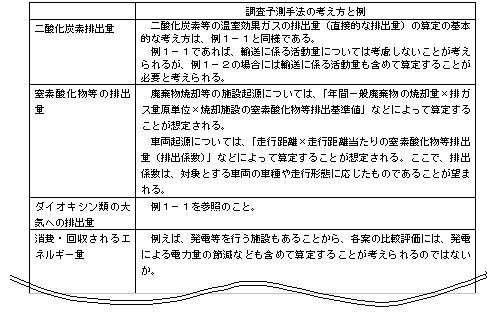

(3) 調査予測手法

調査予測の考え方、予測の不確実性に関する考え方については、例1-1と同様である。

以下に、参考として、各評価項目の調査予測指標について表-3.8に示した。

表-3.8:例1-2に示す指標に係る調査予測手法について

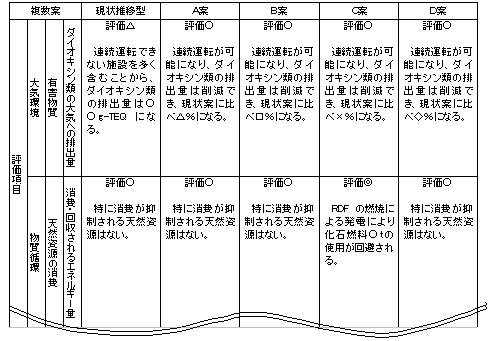

(4) 複数案の比較評価

予測結果を各案のトレードオフ関係も含めて相対的に評価するためには、複数案と評価項目の組み合わせからなるマトリックス(各案の得失の一覧表)に整理することも有用であると考えられる。複数案の調査予測結果の整理のイメージを表-3.9に、評価項目ごとの評価結果のとりまとめのイメージを表-3.10に示す。

表-3.9:複数案の調査予測結果の整理イメージ(例1-2)

表-3.10(1):評価項目ごとの評価結果のとりまとめイメージ(例1-2)

|

複数案 |

現状推移型 |

A案 |

B案 |

C案 |

D案 |

|||

|

各案の特徴 |

各市町村で個別処理している。そのため処理能力30~60t/日の小規模な焼却施設が10施設ある。 |

2ブロックに分けて広域化し、処理能力320t/日及び500t/日の焼却施設を設置する。なお、焼却施設への一般廃棄物の搬入はパッカー車による搬入とする。 |

4ブロックに分けて広域化し、処理能力約100t/日の焼却施設が3施設、同じく500t/日の施設が1施設できる。各施設への一般廃棄物の搬入はパッカー車による搬入とする。 |

2ブロックに分けて広域化し、うち一方は処理能力600t/日の焼却施設をひとつ設置する。他方は、RDF製造施設を4施設設け、RDFを燃焼させ発電する施設を1施設設置する。 |

2ブロックに分けて広域化し、処理能力600t/日及び220t/日の焼却施設を設置する。一般廃棄物の搬入にあたってはコンテナ化する中継施設を設ける。 |

|||

|

評価項目 |

地球環境 |

地球温暖化 |

二酸化炭素排出量 |

評価△ 二酸化炭素の排出量が○○tとなっている。 |

評価○ 現状型に比べ二酸化炭素の排出量を△%削減できる。 |

評価○ 二酸化炭素の排出量を□%削減できる。 |

評価△ 二酸化炭素の排出量は現状案と同程度である。 |

評価○ 現状型に比べ二酸化炭素の排出量を◇%削減できる。 |

|

大気環境 |

有害物質等 |

窒素酸化物排出量 |

評価○ 一般廃棄物の燃焼及び一般廃棄物の搬入に伴う自動車排ガスによる窒素酸化物の排出量は○○tとなっている。 |

評価○ 施設の大型化により現状案よりも対策がとりやすくなる一方、収集・運搬が広域に渡るため、現状型に比べ、窒素酸化物の排出量の削減は△%にとどまる。 |

評価○ 施設の大型化により現状案よりも対策がとりやすくなる一方、収集・運搬が比較的広域に渡るため、現状型に比べ、窒素酸化物の排出量の削減は□%にとどまる。 |

評価◎ RDF製造段階で消石灰が添加されることから脱硝効果を見込める。また、RDF化により、運搬車両台数が削減され、窒素酸化物の排出量の削減は×%となる。 |

評価◎ 施設の大型化により現状案よりも対策がとりやすくなる。またコンテナ化により、運搬車両台数が削減され、窒素酸化物の排出量の削減は◇%となる。

|

|

注)◎:他の計画に比べ優れている。○:他の計画案と同じ又はほとんど差がない。

△:他の計画案に比べて劣っている。

表-3.10(2):評価項目ごとの評価結果のとりまとめイメージ(例1-2)

注)◎:他の計画に比べ優れている。○:他の計画案と同じ又はほとんど差がない。

△:他の計画案に比べて劣っている。

(5) 環境面の総合的評価

SEAにおいては、複数案を評価するため、表-3.10に示したように、個々の評価項目ごとにチェックして判断するだけではなく、複数案を比較評価するなかで各案のメリット・デメリットを明らかとしたり、環境要素間のトレードオフ関係をトータルに評価する視点が重要となる。このような観点で環境面からの評価を行った場合のイメージを表-3.11に示す。

また、計画策定プロセスに環境配慮を組み込むという観点から、SEAにおいて環境面の課題や留意事項を示し、環境面でより望ましい案や折衷案を示していく場合もあると考える。このような評価を行った場合のイメージを表-3.12に示す。

なお、これら環境面から総合的な評価をするにあたっては、地域の環境基本計画等に示されている事項を評価軸として活用することが考えられる。

表-3.11:環境面の総合的評価のイメージ(1)(例1-2)

|

A案については、地球温暖化(二酸化炭素の排出量の削減)、有害物質等に関して、広域化による施設のスケールメリットが活かすことができる点で優れている。しかしながら、有害物質等でも窒素酸化物等の削減に関しては、広域化による収集・運搬の負荷が増大すること、また物質循環(天然資源の消費の抑制)に関しては、特に資源消費の抑制にはつながらないことから、この面で優れているとは言い難い。 広域化の検討においては、処理施設を大型化させ、効率的に一般廃棄物を処理することで温室効果ガスや窒素酸化物等の環境負荷を削減することと、広域的な一般廃棄物収集で輸送による環境負荷が増大することがトレードオフ関係となっている。A案は、他の案と比べ最も広域的なブロックを導入する案であるが、焼却及び輸送による二酸化炭素排出量、窒素酸化物排出量を他の案と比べると、輸送による環境負荷は…であるのに対し、施設の大型化による負荷の削減量は…であり、施設の大型化による負荷の削減効果の方が…であるということができる。… B案については、… C案については、… D案については、… |

表-3.12:環境面の総合的評価のイメージ(2)(例1-2)

|

(各案のメリット・デメリットを比較し、当該都道府県における環境面の課題等を述べた上で、) …以上より、本県の環境面からの課題を考慮すると、環境面からは、欠点が少なく、また是正する幅の大きいD案がすぐれている要素が多いと考えられるが、RDF発電を行うC案についてもすぐれている要素が多いと考えられる。 A、B、D案の導入の検討を進める場合には、技術的にはごみ発電により全体のエネルギー消費を低減させることが可能であることから、ごみ発電と組み合わせるような検討を進める余地があると考えられる。… |

(6) 評価結果の意思決定への反映・統合(計画策定プロセスにおいて総合的に判断)

最終的な意思決定では、SEAによる環境面の評価とあわせて、廃棄物政策上の課題や地域の特性、経済面(コスト、事業効果)、審議会、関係者の意見なども含めて総合的な判断がなされる。その際、SEAの結果をどのように反映して、最終的に総合的な判断に至ったのか、明らかにする必要がある。