廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

2) 例1-1:廃棄物の排出抑制と処理方法の組み合わせからなる複数案を設定した場合

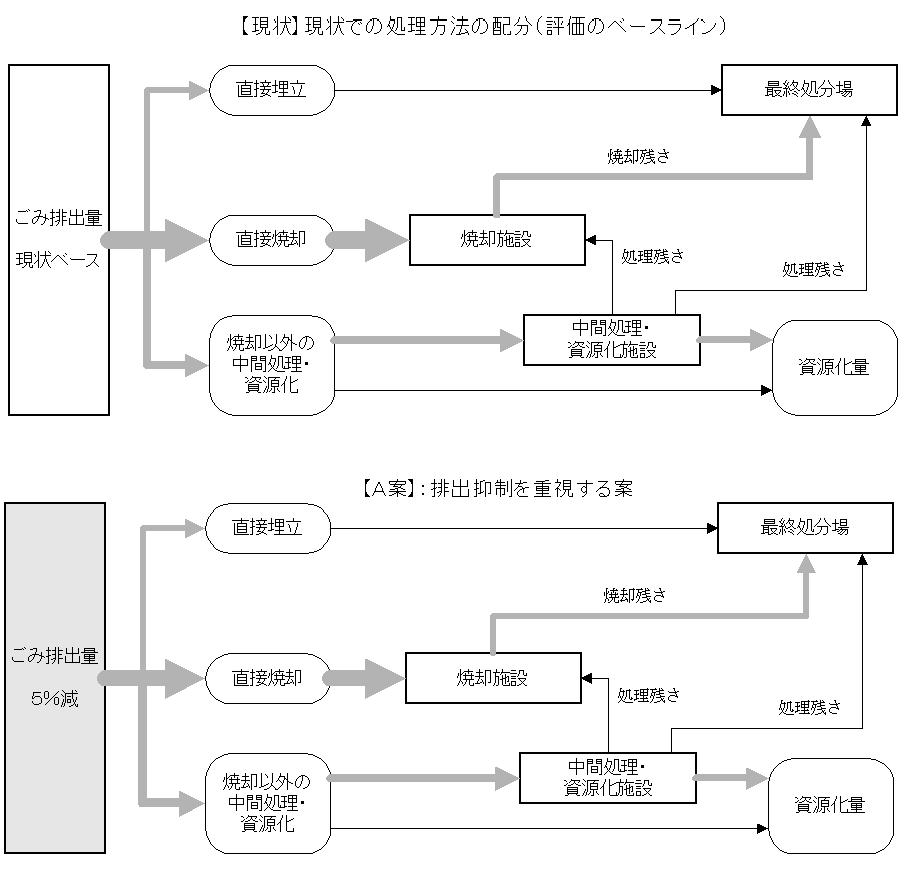

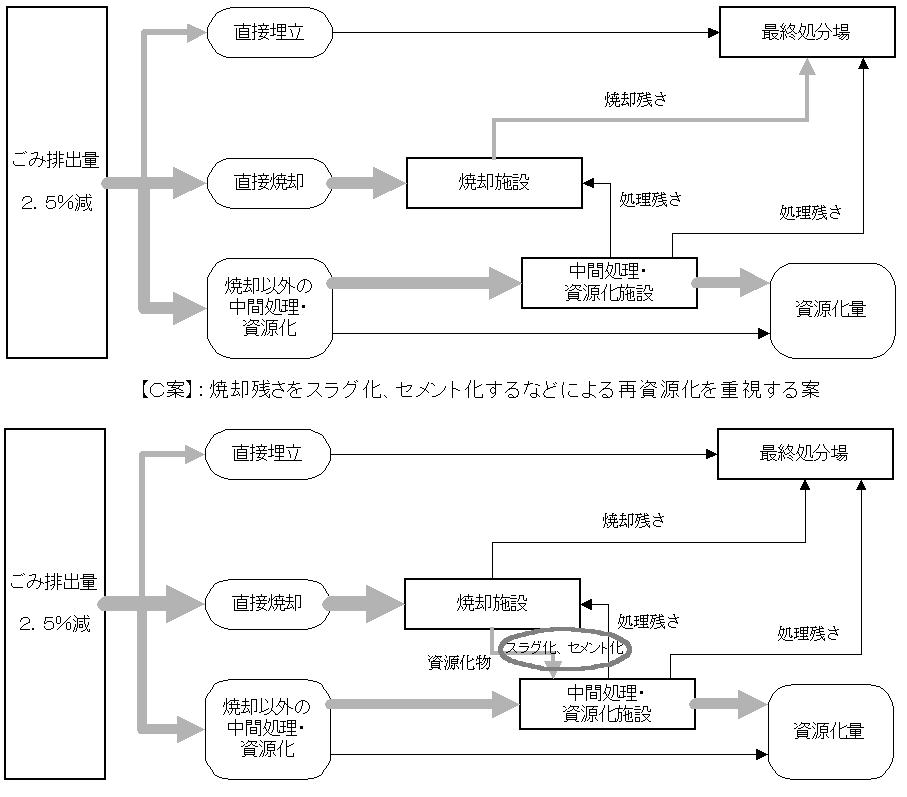

例1-1として、廃棄物の排出抑制と処理方法の組み合わせからなる廃棄物処理のあり方について、排出抑制を重視する案、分別の徹底により資源化する量を増加させる案、焼却残さをスラグ化・セメント化するなどより再資源化を重視する案の3案(図-3.1参照)を検討することとした場合に、SEAを導入する例を示す。

また、ここでは、現時点からおおむね5年後(たとえば平成17年度)の時点を想定したが、実際の廃棄物処理計画で取り扱う期間に対応した複数案の設定が必要である。

なお、この3案については、以下の考え方に基づいて想定した。

- 廃棄物処理法に基づく基本方針に即して、廃棄物処理の目標や処理方法のあり方を検討する。

- その中でも、排出抑制の程度や、各種の資源化方法のうち、どのような手段を重視するのかという視点で複数案を設定する。

- 定量的な予測を可能とするために、それぞれの複数案を、廃棄物の流れと処理方法に基づいたモデル(マテリアルフロー)として表現する。モデルと計画内容との対応としては、それぞれのモデルごとに、計画で定める目標や重点を置く施策のあり方が異なっていると考えられる。

廃棄物処理の現状や課題は地域によってさまざまに異なると考えられるが、例1-1では、いずれの自治体でもある程度共通的な議論が可能な廃棄物として、一般廃棄物(ここでは、し尿を除いた、いわゆる「ごみ」を検討対象としている。)を検討した。なお、産業廃棄物についても、例えば廃棄物処理センターなど公的関与により産業廃棄物処理施設を整備する場合に複数案を設定し、環境影響を予測評価することもアプローチ手法の一つとして考えられる。しかし、産業廃棄物については、排出事業者責任のもと県域を越えた広域的な移動が通常行われていることなど、一般廃棄物と異なる面があることに留意する必要がある。

図-3.1(1):例1-1における複数案のイメージ

図-3.1(2):例1-1における複数案のイメージ

(注)この例は説明のために単純化したモデルで示している。A案、B案、C案のいずれも、現状での処

理方法の配分に比べれば、排出量に対する「直接埋立」「直接焼却」の割合が低下し、「焼却以外の中

間処理・資源化」の割合が増加している案となっている。

なお、A案では、処理の有料化、コンポスト導入による家庭内処理の促進等により、一般廃棄物の排

出量を抑制することを想定している。排出量の抑制を実現するためには、より積極的な住民等の理解と

協力を得ることが不可欠となる。

(2) 評価項目の選定

[1] 評価項目選定の考え方

SEAにおける評価項目の選定は、スコーピング手続において行われる。廃棄物処理計画に係るSEAの評価項目の選定にあたっては、次のような視点からの検討が考えられる。

・計画の性格から処理施設ごとの環境影響の予測をすることは困難であり、むしろ都道府県全体のマクロな視点に立って広域的・累積的な影響をトータルにみることが求められていると考える。その際、図-2.2に示すように、地球環境、大気・水等、物質循環、自然環境というように環境要素を大括りに捉え、それぞれ代表的な評価項目について調査・予測・評価を行うという方法もありうる。

・同時に、可能なものについては、二酸化炭素総排出量やダイオキシン類の総量など、それぞれの評価項目に対して代表的な数値指標を設定することで、定量的な予測も実施することが考えられる。

・当該都道府県の環境基本計画などで示されている将来の望ましい環境像の実現への貢献や環境保全の長期的目標・方向性との整合などを評価軸として取り入れることも考えられる。

[2] 評価項目と指標の選定のイメージ

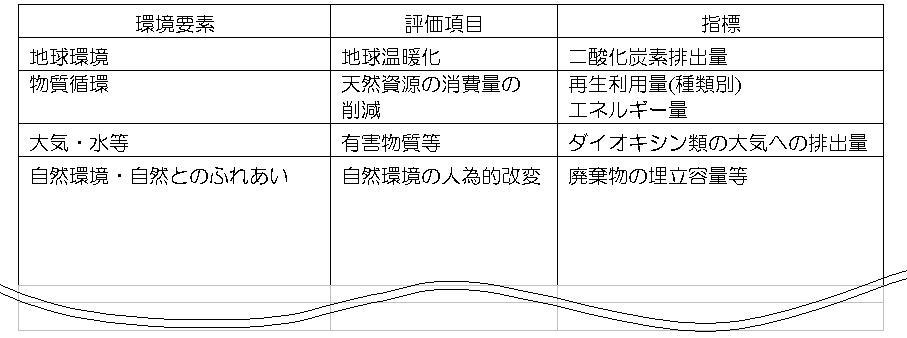

表-3.1に評価項目と指標の選定イメージを示す。ここでは、地球環境、物質循環、大気・水等、自然環境・自然とのふれあいの4つの環境要素を大括りにとらえた。

(地球環境)

地球環境では、地球環境問題のうち、影響が地理的により広範囲にわたり、時間的にも将来世代にわたる地球温暖化を評価項目として挙げ、二酸化炭素の排出量を定量的な指標として挙げている。

(物質循環)

物質循環では、天然資源の消費量の削減を評価項目とし、天然資源から生産される商品やエネルギーの節約効果を測るために、種類別の再生利用量及びごみ発電・熱利用等によるエネルギー量を指標として挙げている。

(大気・水等)

大気・水等では、環境に排出される有害物質等を評価項目として挙げ、そのうち、人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあり、また、廃棄物処理過程でも問題にされることが多いダイオキシン類の大気への排出量を定量的な指標として挙げている。

(自然環境・自然とのふれあい)

自然環境・自然とのふれあいでは、廃棄物処理に伴う自然への影響を大くくりに把握するために、自然環境の人為的改変を評価項目として挙げ、それを定量的に把握するための指標として廃棄物の埋立容量等を挙げている。

ここで示した評価項目や指標の他に、廃棄物処理システムのトータルな影響を低減し、地域の環境保全を図る観点から、必要な場合は、当該都道府県の環境基本計画で示されている事項を適宜、選定することが考えられる。

表-3.1:評価項目と指標の選定イメージ(例1-1)

クリックすると拡大します

クリックすると拡大します

(注)

.

数値的な指標については、年間の廃棄物処理全体に伴う総量及び内訳を予測する。

算定対象の時点は、計画の目標年次である概ね5年後を想定している。

(3) 調査予測手法

[1]調査予測の考え方

廃棄物処理計画においては、廃棄物の排出から、収集・運搬、中間処理、最終処分までの活動から生じる環境影響について調査予測することが基本となると考えられる。

計画等の内容がもたらす環境影響そのものの調査よりも、その前提となる予測の対象となる施策の技術的な特性や予測のための原単位等を把握するための調査が重要となる場合がある。また、循環資源の再資源化のプロセスにおいて発生する環境負荷の算定については、詳細な調査が必要となると考えられる。

予測においては、必ずしも精緻な予測を行わなくとも、環境への負荷の総量を大づかみに把握することで、環境影響の程度の違いを明らかにするなどの手法を用いることも考えられる。また、指標を用いた定量的な予測が困難な場合でも、類似例や専門家による研究例などを収集・整理し、起こりうる環境影響の推定を行うなどにより、定性的な予測を行うことが可能であり、また、それらの情報を評価に活用することができると考えられる。

ごみ発電のように市町村が直接行う活動については、その環境負荷について比較的把握が容易であると考えられる。一方で、容器包装のリサイクル過程のように民間で

行われる活動については、廃棄物処理計画の策定主体である都道府県にとって、十分な情報の入手は容易ではなく、前提をおいた推計を行うほかない。

[2] 予測の不確実性

人口や産業活動等の予測の前提となっている諸条件には、諸制度の整備や技術進歩などにより将来的な動向が左右されるため、不確実性を含んでいる。また、予測手法についても、不確実性を含むものである。よって、予測を行うに際しては、必要な場合には、不確実性を見込んで複数のシナリオを検討し、幅を持った予測を行うなどの工夫を行うことが考えられる。

例えば、オランダの第1次国家廃棄物管理10カ年計画(1992-2002)では、廃棄物の排出抑制政策が有効に機能した場合のシナリオと失敗に終わった場合のシナリオの2つのシナリオを検討している。

都道府県の廃棄物処理計画にSEAを導入する場合においても、排出抑制政策に関し実際にどの程度まで住民等の協力を得ることができるかという点など、不確実な要素については、排出抑制目標の達成度について幅を持たせた予測を行う場合も考えられる。あるいは、想定される排出量の推計方法が複数あって、信頼性等の面からいずれか一つの手法を選択することが困難な場合は、幅を持った排出量の設定に基づく調査予測を行うことが考えられる。

[3] 各指標の調査予測手法

参考として、各指標の調査予測手法を、表-3.2に整理した。

表-3.2:例1-1に示す指標に係る調査予測手法について

| 調査予測手法の考え方と例 | |

|

二酸化炭素排出量 |

二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量(直接的な排出量)は以下のような方式で算定することが基本的と考えられる。 (各温室効果ガス排出量)=Σ{(活動量)×(排出係数)} (活動の種類について和をとる) ここで、活動量とは例えば電気や燃料の使用量、自動車の走行距離、廃棄物の焼却量などであり、排出係数や算式等の詳細については、現時点では、環境庁温室効果ガス排出量算定方法検討会「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 報告書」(平成12年9月)が参考となる。 また、ライフサイクルアセスメント(LCA)の手法等により廃棄物処理システム等の二酸化炭素排出量等を分析する研究が盛んに進められている。(参考資料2-1)。このような手法を用いて、再資源化による環境負荷低減効果も含め、廃棄物処理に関連するプロセスからの間接的な排出量もあわせた、総体的な環境負荷の状況について把握することも考えられる。 |

|

ダイオキシン類の大気への排出量 |

予測対象時点における「年間焼却量×排ガス量原単位×焼却施設のダイオキシン類排出基準値」などによって算定することが想定される。 なお、現時点の我が国のダイオキシン類の排出量の目録(インベントリ)においては、「年間焼却量×排ガス量原単位×ダイオキシン類濃度」として求められている。 |

|

再生利用量(種類別) エネルギー量 |

ごみ発電等によるエネルギー量など市町村が把握しているデータについては、それを集計する。容器包装リサイクル法の下での再商品化(例えば、無色ガラス、茶色ガラス、ペットボトル等)については、都道府県の分別収集促進計画等に基づいて把握する。 |

|

廃棄物の埋立容量等 |

廃棄物の埋立に必要な自然環境の改変等を評価する観点からは、廃棄物の排出量を重量でなく、容量に換算して把握することが適当と考えられる。 なお、土地の改変量に着目した場合、埋立面積を把握することも考えられる。その際は、覆土割合や、最終処分場における埋立容量と埋立面積の関係等についても整理が必要となる。 |

(4) 複数案の比較評価

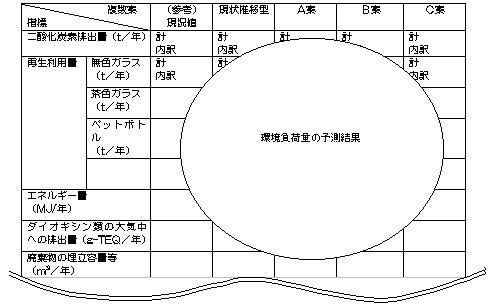

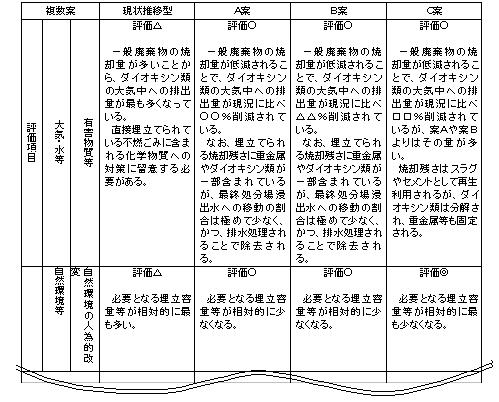

予測結果を各案のトレードオフ関係も含めて相対的に評価するためには、複数案と評価項目の組み合わせからなるマトリックス(各案の得失の一覧表)に整理することも有用であると考えられる。複数案の調査予測結果の整理のイメージを表-3.3に、評価項目ごとの評価結果のとりまとめのイメージを表-3.4に示す。

表-3.3:複数案の調査予測結果の整理のイメージ(例1-1)

表-3.4(1):評価項目ごとの評価結果のとりまとめイメージ(例1-1)

|

複数案 |

現状推移型 |

A案 |

B案 |

C案 |

||

|

各案の特徴 |

廃棄物の排出量や最終処分量が最も多く○○tであり、再生利用量も最も少ない。 |

最も排出量が抑制されるとともに、現状に比べて大幅な廃棄物の再生利用がなされ、最終処分量がおおむね半減されている。 |

排出量が相当程度抑制されるとともに、最も大幅な廃棄物の再生利用がなされ、最終処分量がおおむね半減されている。 |

排出量が相当程度抑制されるとともに、現状に比べて大幅な廃棄物の再生利用がなされ、特に焼却残さがリサイクルされることで最終処分量が最も低減されている。 |

||

|

評価項目 |

地球環境 |

地球温暖化 |

評価○ 二酸化炭素の排出量が○○tとなっている。 |

評価○ 現状型に比べ△%の削減にとどまる。 |

評価○ 二酸化炭素排出量が大幅に低減され□□tとなっている。

|

評価△ 二酸化炭素排出量が××tと最も多くなっている。 |

|

評価項目 |

物質循環 |

天然資源の消費量の削減 |

評価△ 特に消費が抑制される天然資源はない。 ただし、案Cに比べてエネルギーの消費量は少ない。 なお、再生利用量は△△tであり、その主な内訳は…である。 |

評価◎ 財の長期使用や使い捨て商品の購入の減少の程度が最も大きいと想定されるので、天然資源の消費が最も抑制されていると判断される。 なお、再生利用量は○○tであり、その主な内訳は…である。 |

評価○ 再生利用量は□□tであり、現状推移型やA案に比べて多くなっている。これらの内訳として、容器包装の無色ガラスが△△t、…などである。 これらの回収資源については、○○方式によるマテリアルリサイクルされる量が約◇◇割と高い。 |

評価○ もっともエネルギー消費が多い。再生利用量は◇◇tである。 スラグ化による再生利用量が多いことはすぐれているが、使用先においては他の廃棄物の再生利用物を受け入れている可能性があり、需要面の見通しを確認することが必要と考えられる。 |

注)◎:他の計画に比べて優れている。○:他の計画案と同じ又はほとんど差がない。△:他の計画案に比べて劣っている。

表-3.4(2):評価項目ごとの評価結果のとりまとめイメージ(例1-1)

注)◎:他の計画に比べて優れている。○:他の計画案と同じ又はほとんど差がない。

△:他の計画案に比べて劣っている。

(5) 環境面の総合的評価

SEAにおいては、複数案を評価するため、表-3.4に示したように、個々の評価項目ごとにチェックして判断するだけではなく、複数案を比較評価するなかで各案のメリット・デメリットを明らかにしたり、環境要素間のトレードオフ関係をトータルに評価する視点が重要となる。このような観点で環境面から評価を行う場合のイメージを表-3.5に示す。

また、計画策定プロセスに環境配慮を組み込むという観点から、SEAにおいて環境面の課題や留意事項を示したり、環境面でより望ましい案や折衷案を示していく場合もあると考える。このような評価を行った場合のイメージを表-3.6に示す。

なお、これら環境面から総合的な評価をするにあたっては、地域の環境基本計画等に示されている事項を評価軸として活用することが考えられる。

表-3.5:環境面の総合的評価のイメージ(1)(例1-1)

A案は、天然資源の消費量の削減という点からは優れている。一方、自然環境の人為的改変という点からは、現状よりも廃棄物の埋立容量等が相対的に少なくなるものの、他の案と比るとやや劣っている。

廃棄物の焼却による温室効果ガスの排出量と廃棄物の埋立容量等にはトレードオフ関係が成り立つが、A案の場合、廃棄物の排出量を削減するほかは、現況と同様の廃棄物処理方式を採ると仮定していることから、現況と比べトレードオフ関係が大きく変わることはなく、排出抑制された分だけ温室効果ガスの排出量の削減と埋立に必要な容量等の減少がはかられることとなる。

………

B案については、………

C案については、………

表-3.6:環境面の総合的評価のイメージ(2)(例1-1)

(各案のメリット・デメリットを比較し、当該都道府県における環境面の課題等を述べた上で、)……以上より、本県の環境面からの課題を考慮すると、環境面からはA案が最も多くの評価項目においてすぐれている点があると考えるが、B案については、地球温暖化の観点から、C案については、自然環境の人為的改変の面について優れていると考えている。

ただし、C案の導入の検討を進める場合には、再資源化されたスラグやセメントについて需要面の見通しを確認する必要があると考えられる。

なお、A案とB案を組み合わせ、つまり、排出抑制を進めた上で、分別の徹底を行い資源化を進める案も、○○等の項目についてより環境への負荷を低減する観点からは、検討する余地があると考える。

(6)評価結果の意思決定への反映・統合(計画策定プロセスにおいて総合的に判断)

最終的な意思決定では、SEAによる環境面の評価とあわせて、廃棄物政策上の課題や地域の特性、経済面(コスト、事業効果)、審議会、関係者の意見なども含めて総合的な判断がなされる。この際、SEAの結果をどのように反映して、最終的に総合的な判断に至ったのか、明らかにする必要がある。