廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

第1章 廃棄物分野におけるSEAの導入可能性とその意義

1. 廃棄物分野におけるSEAの導入可能性

1) 廃棄物分野における政策・計画等の体系

廃棄物分野については、環境保全上の諸課題が生じており、近年「循環型社会形成推進基本法」を中核に、循環型社会の構築を目指す法体系が整備され、政策分野全体として見直しが行われている。廃棄物分野関係の政策・計画等については、法定計画だけでも、様々な主体による、政策段階から事業実施段階までの多様な政策・計画等が存在する。

(1) 廃棄物分野の諸課題

1950~60年代以降に、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済システムが社会に定着するにつれて、枯渇性資源の消費が進み、自然の浄化能力を超える環境負荷が生じるようになった。それに伴い民間事業者による産業廃棄物の不法投棄や最終処分場の残余容量の逼迫などの問題が顕在化し、廃棄物の発生抑制やリサイクルなどによる資源の循環的な利用の必要性が広く社会に認識されるようになった。また、近年では、廃棄物の焼却に伴って発生するダイオキシン類などの有害物質、また、廃棄物処理に伴う二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの発生、処理施設設置に伴う自然環境への影響など、課題が指摘されている。

(2) 循環型社会に向けた法律等の整備

これらの課題を受け、平成12年5~6月にかけて、図-1.1に示すとおり、循環型社会を実現するための法的な枠組みが定められた。つまり、「循環型社会形成推進基本法」を中核に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の諸法が制定・改正され、既に制定されていた「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)、「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)、と合わせ、循環型社会を目指す法体系が整備された。

循環型社会形成推進基本法は、[1]廃棄物等の排出抑制、[2]循環資源が発生した場合におけるその適正な循環的な利用の促進、[3]循環的な利用が行われない循環資源の適正な処分の確保という手段・方法によって、循環型社会を形成することを目指している。

また、廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている。

さらに、平成12年12月に改定された国の環境基本計画においても、「物質循環の確保と循環型社会に向けた取組」を、戦略的プログラムの一つとして位置づけている。これら法制度の確立と環境基本計画への位置づけにより、循環型社会を形成するための政策的な枠組みが定められ、これらの枠組みに即して、循環型社会を実現するための具体的な施策を推進していくことが求められている。

図-1.1:廃棄物分野における法の体系

(3) 廃棄物分野に関係する政策・計画等の体系

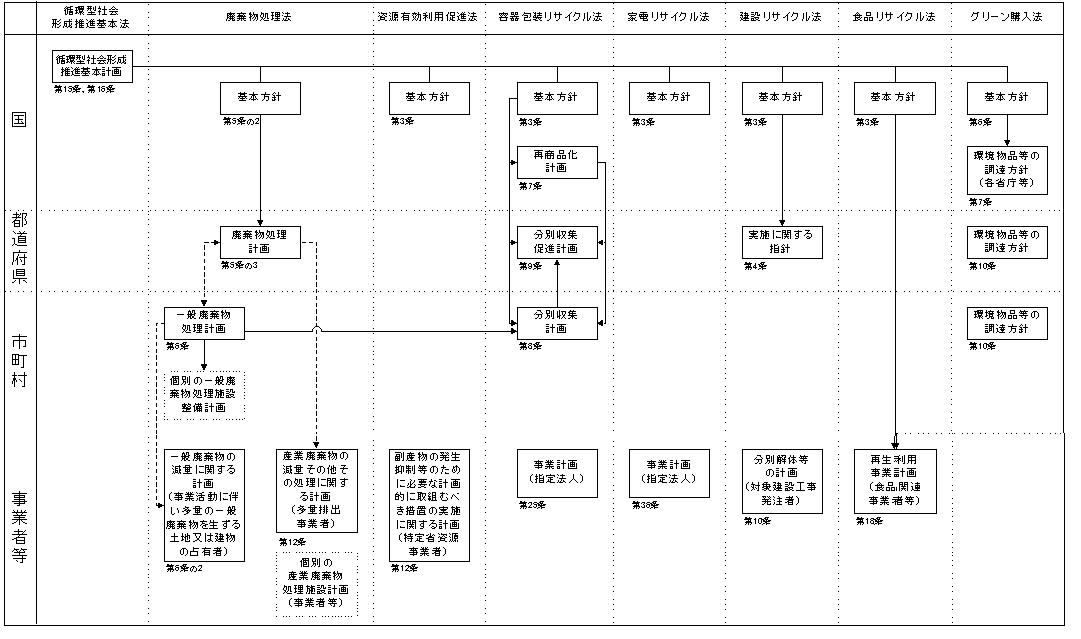

上述の諸法等に基づいて策定されるリサイクルを含めた廃棄物分野の基本方針や計画等は図-1.2に示すとおりである。

廃棄物分野に関係する政策・計画等は多種多様なものが存在し、政策・計画等の策定主体も、国、都道府県、市町村、事業者と幅広い。

国の定める政策・計画等としては、循環型社会形成推進基本法に基づき、政府は、基本的な方針等を内容とする循環型社会形成推進基本計画を定めることになっている。循環型社会形成推進基本計画は、環境基本計画を基本として策定されるとともに、他の国の計画に対しては、循環型社会の形成に関して、循環型社会形成推進基本計画を基本として策定されることとなっている。これにより、廃棄物分野における政策・計画等の体系性が確保されるよう図られている。

また、国のレベルでは、廃棄物処理法等に基づき、基本方針が定められている。例えば、廃棄物処理法に基づく基本方針は、廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向等を内容とするものであり、環境大臣が平成13年5月に定めたところである。

これらの基本計画、基本方針は、戦略的環境アセスメント総合研究会報告書で示された「政策」、「計画」、「プログラム」の区別で言えば、施策の方針を示す「政策」に該当するものと考えられる。

都道府県や市町村レベルでは、廃棄物処理法に基づき、都道府県の廃棄物処理計画や市町村の一般廃棄物処理計画が策定されるが、これらは、地域内の廃棄物処理のあり方や事業の必要性等に係る内容を持つことから、政策目的を達成するための見取り図である「計画」、「プログラム」に該当する。

個別の一般廃棄物処理施設整備計画や各種事業計画等については、さらに計画熟度が高まり、事業実施段階の計画に該当するものであり、規模が大きく環境に与える影響が大きい事業については、この段階で環境影響評価法や環境影響評価条例の対象となっている。

また、法定の計画等以外にも、都道府県において、ブロックごとの廃棄物処理に関する計画などを自主的に策定する例もある。

図-1.2:廃棄物分野における政策・計画等の体系

(4) 廃棄物分野における環境配慮の取組

このような政策・計画等の策定の中で、次のように早期から環境配慮に取り組んだり、政策・計画等の策定段階で住民等の意見を聴く例も見られる。

<政策・計画等の策定段階での環境配慮>

都道府県の産業廃棄物処理計画(平成12年法改正により、今後は、廃棄物処理計画が策定される。)や一般廃棄物処理広域化計画、市町村の一般廃棄物処理計画などでは、環境配慮の検討を行いつつ、廃棄物処理の目標量や施設整備等の施策の組み合わせを定めているものと考えられる。例えば、つくば市の一般廃棄物処理基本計画においては、廃棄物処理システムに関する複数の案を、地球環境の保全や持続性・発展性などの観点から比較評価している(参考資料1-1)。

個別の一般廃棄物処理施設整備計画の構想段階においても、処理施設について施設の能力、規模、数、立地等について環境面の影響も含めて検討するなど、各地方公共団体等での取組が増加している。例えば、東京都狛江市では、施設の立地の際の周辺への環境影響(騒音、悪臭など)について公開で検討を行った(参考資料1-3)。

事業実施段階では、環境影響評価法や条例に基づいて、対象事業について環境アセスメントが行われている。

また、近年の「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)の制定、パブリックコメント制度の導入、政策評価の導入などにおいて、意思決定の透明性の向上・アカウンタビリティ(説明責任)の確保の動きが見られるほか、廃棄物処理法に基づく基本方針において、「国民の環境に関する意識の高揚等に対応して、廃棄物の処理体制の確保にあたっては、施策の安全性等に関する情報公開を一層進め、地域住民の理解を深めていくことが必要である。」と位置づけられている。

2) 今回検討の対象とする計画等

今回検討の対象とする計画等として、計画・プログラム段階に当たる都道府県の廃棄物処理計画、市町村の一般廃棄物処理計画及び個別の一般廃棄物処理施設整備計画の構想段階を取り上げた。

(1) 検討対象

廃棄物分野においては、図-1.2で概観したように様々な政策・計画等が存在する。これらのうち、計画・プログラム段階にあたる都道府県の廃棄物処理計画、市町村の一般廃棄物処理計画、個別の一般廃棄物処理施設整備計画の構想段階については、廃棄物処理法等に基づき各都道府県や市町村が策定する計画等であり、内容や手続きを想定しやすく、また、検討結果を広く活用できると考えられることから、今回の検討対象として取り上げた。

なお、国の各種法律に基づく基本方針等は、抽象度の高い目標設定等を検討する政策段階として、今後の検討課題である。

(2) 計画等の策定内容とその相互の関係

上記3つの計画等の策定内容は、図-1.3に示すとおりである。

各計画等の相互の関係については、都道府県の廃棄物処理計画は、市町村の一般廃棄物処理計画と法律上は直接関係を持たないが、市町村の廃棄物処理計画の内容を踏まえて、整合性のとれた計画とすることが望ましいとされている。市町村は、市町村の一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物の収集・運搬・処分(再生含む)を行うこととされており、個別の施設整備も一般廃棄物処理計画に従って行うことが求められている。

図-1.3:各計画等の策定内容とSEAの導入

戦略的環境アセスメント(SEA)の導入により、廃棄物処理システム全体から生じる環境影響についてトータルに評価し、システム全体の環境負荷の低減が進むことが期待される。また、住民等との情報交流を通じて、環境配慮について客観性の向上が図られ、引いては計画等の信頼性、社会的支持の向上につながることが期待される。

戦略的環境アセスメント(以下、SEAという。)には、[1]環境に影響を与える施策の策定・実施に当たって環境への配慮を政策・計画等の早期の段階から意思決定に組み込んでいくこと、[2]環境配慮の検討の幅を広げたり、広域的・累積的影響を検討すること等により、事業の実施段階での環境アセスメントの限界を補うことの2つの意義がある。

このような意義を、都道府県廃棄物処理計画等に即して考えれば、次のとおりである。

(1) 廃棄物処理システム全体の環境負荷の低減

廃棄物処理については、収集・運搬・処理・処分など様々な過程があり、廃棄物施策が元々目的としている排出抑制、適正な循環的利用、適正処分の観点からの環境配慮に加えて、地球温暖化や自然環境への影響など様々な環境要素の観点からの環境負荷の低減が求められている。その際、様々な環境要素のトレードオフ関係も視野に入れた環境影響のトータルな評価が必要である。

SEAの導入により、廃棄物処理システム全体から生じる環境影響についてトータルに評価し、システム全体の環境負荷の低減が進むことが期待される。

(2) 客観性、信頼性の向上

循環型社会に向けた様々な施策を進めていくためには、住民等の環境問題の関心が高いことから、環境配慮について十分な説明を求められることが多い。また、廃棄物の排出者であり、対策の担い手でもある住民や事業者などの幅広い主体の理解と協力のもとに施策を進めていく必要がある。このためには、早期の段階から施策の必要性や環境配慮について住民等とコミュニケーションを取っていくことが求められている。SEAの導入により、住民等との情報交流を通じて、環境配慮について客観性の向上が図られ、引いては計画等の信頼性、社会的支持の向上につながることが期待される。

例えば、SEAにおいて、埋立や焼却等の処理の目標量などを定める計画について、住民等との意思の疎通が図られれば、その後の廃棄物処理施設の設置に係る環境アセスメントや事業実施などがより円滑に行われることが期待される。