廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

参考資料2-1 廃棄物処理をシステムとしてとらえた環境面の評価の研究事例等

本資料の構成

1.廃棄物処理をシステムとしてとらえた環境面の評価について

2.都市ごみ処理に関する評価事例

3.生ごみの処理方式の複数案に対して各種の評価項目によって評価を行った事例

4.オランダの有害廃棄物管理計画のSEAの事例

5.廃棄物分野を対象としたLCAのSEAへの適用に関して考えうる技術上の留意事項

1.廃棄物処理をシステムとしてとらえた環境面の評価について

(1)はじめに

本報告書本文p.26では、ごみ発電や容器包装のリサイクル過程などについて、調査予測の考え方の検討を行っている。

評価対象とする範囲をなるべく拡大し、廃棄物処理をシステムとしてとらえて、環境面の評価を行う手法の一つとして、LCA(ライフサイクルアセスメント)の適用の可能性が考えられる。

LCAは主に製品の環境面の評価を中心に発展してきた手法であるが、同手法は、対象とする製品等を一つのシステムとしてとらえ、製品等の生産から廃棄までの全段階を総合的にとらえて環境の負荷の評価を行える特徴があることから、発展と活用に大きな期待が寄せられており、施設を核として形成される社会システムにもその適用の研究が進められてきた状況にある。

よって、廃棄物分野のSEAにおいても、その一部にLCAの手法を取り入れたり、LCA分野での研究成果によってえられた知見を導入する可能性もあるのではないか。

本参考資料は、そのような検討が行われる際の一助となるように、事例等を整理したものである。(なお、もとより、全てのSEAがLCAの手法によって行われるわけでもなく、逆にLCAが現行の環境アセスメントにおいて活用を検討されるようなケースもあるかもしれない。)

LCA自体は現時点において、必ずしもは完成した手法体系ではなく、未だ開発途上である部分もある。例えば、「平成13年版循環型社会白書」では、我が国の状況に関して、以下のような認識が示されている。

- データ入手困難性から環境負荷項目がエネルギーやCO2などに限られている。

- 影響評価段階まで踏み込んだ研究事例はほとんどない。(技法の未確立が主たる原因と考えられるが、様々な環境負荷を総合的に評価するためには、影響評価技法の成熟が不可欠)

また、LCA手法のSEAへの適用を想定した場合、本参考資料の5節に示したような技術上の課題が存在しているのではないか。

しかしながら、とりわけ、温室効果ガスなどの地球全体への排出総量が問題となるような性質を持つような環境負荷の分析などにおいては、LCAの手法の特徴がなじむ面も大きいなど、その活用の意義は十分にあるとも考えられる。

なお、誤解のないように付言すれば、LCA自体は後述のようにISOで国際的な標準化が進められている状況にあり、そこではLCAを構成する要件等も明らかにされている。本報告においてSEAへのLCAの適用に言及しているのは、このような規格化された全ての要件を備えた作業がSEAにおいて実施されることを想定しているわけではなく、

- 対象をシステムとしてとらえて、全体的総合的な環境負荷の評価を行おうとする、LCAに特徴的な観点を取り入れることに意義がある場合

- LCA手法による研究成果によってえられた知見を活用することに意義がある場合

などにおいて、LCAの手法や知見が予測評価の一部に活用される状況を想定したものである。

(2)LCA及びLCAの社会資本整備への適用について

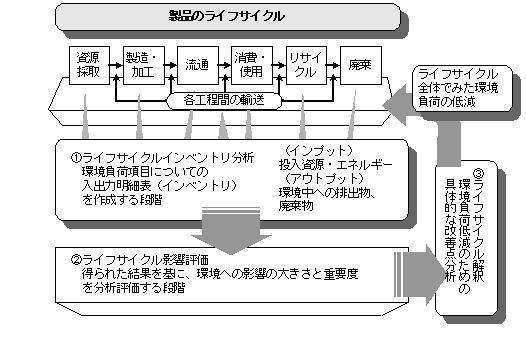

LCA(ライフサイクルアセスメント)、特に製品LCAとは、原材料の採取(鉄鉱石の採掘等)から製造、使用及び廃棄に至るすべての過程(「ゆりかごから墓場まで」)を通して、製品が環境に与える負荷の大きさを定量的に整理、評価する手法である。

出典:環境庁「平成12年版環境白書(総説)」

図1 LCAの概念

LCAについては、ISO14040シリーズとして国際標準化が進められつつある。そこで定義されているLCAの手順における構成要素のうち、[1]目的及び調査範囲の設定(環境影響評価におけるいわばスコーピングに相当)、[2]ライフサイクルインベントリ分析(各環境負荷項目の定量的算出)、[3]ライフサイクル影響評価(インベントリに基づき、環境への影響度を集計、整理、評価する。)などが、LCAの結果を解釈する前提となる作業の構成要素である。(なお、クリティカルレビューなどについても定められている。)

ここで、ライフサイクル影響評価については、比較的に科学的な段階にとどめるやり方から、価値判断を伴うものまで、どのようにどこまで行うかについては、評価手法及び範囲について選択の幅があるといえる。

また、わが国においては、製品のみならず、建築分野や土木分野においても積極的にLCAに関する調査研究が行われてきた。社会資本整備におけるLCAの適用はILCA(Infrastructure LCA)と呼ばれることもあり、その対象としては、[1]単一の土木構造物や建築物などの施設、[2]複数の施設からなる複合的な事業、[3]施設を核として形成される社会システムがあるとされている。また、[3]の具体例としては、たとえば、都市ごみ処理システムが指摘されている。

(3)廃棄物分野におけるLCAの適用

LCAのルーツは、たとえば、米国において30年近く前に、「使い捨ての容器とリターナブルビンのどちらが環境に与える負荷が小さいのか」という視点から行われた研究がその一つとされている。このように、LCAはもともと、廃棄物・リサイクル分野もその対象の一つとして誕生してきたものである。

わが国においても、たとえば近年の事例では、都市ごみの処理システムや、各種の製品・素材等のリサイクルの効果を評価するなどのために、多くのLCA研究が行われてきた。それらの一部については、本資料において紹介している。無論、通常の製品のLCAにおいても、廃棄段階は、製品のライフサイクルの一部であることから、当然に廃棄段階に関する分析も必要となる。

また、現在のわが国における本分野へのLCAに対する認識として、たとえば、「平成13年版 循環型社会白書」では、循環的な利用によって発生する環境負荷(この場合、エネルギー消費)と低減方策に関し、リサイクルによる新たなエネルギー消費が、素材製造等の他のプロセスなどを総合的に見て、トレードオフの関係にあるのかどうかが重要なポイントであるとし、LCAはこのような原料採取から廃棄に至るまでの環境負荷をトータルに評価する手法として用いられ、循環的な利用による得失を明らかにするものと述べている。

容器包装リサイクル法をはじめ各種リサイクル法の基本方針では、各方針間で若干の違いはあるが、おおむね、生産から廃棄までの全段階を総合的にとらえて行う環境の負荷の評価(LCA)の手法について、調査研究を進め、その確立を図るとともに、その手法の活用あるいは情報提供等に努める必要があるなどとされている。

廃棄物分野のSEAへのLCAの適用も海外では行われている。具体的には、オランダの廃棄物管理計画や有害廃棄物管理計画に対する適用があげられる。(このうち有害廃棄物管理計画のSEAへのLCAの適用については本資料の4節で紹介している。)

このように、廃棄物分野へのLCAの適用が積極的に行われつつあるのは、物質(もの)の流れに着目するLCAの手法が、廃棄物という「もの」を取り扱う分野に、そもそも密接に関係しているからとも考えられるのではないか。

LCA全般に関する参考文献:

[1] 井村 秀文 編著「建設のLCA」(オーム社、2001)

[2] 石川雅紀・赤井誠 監修「ISO14040シリーズ対応 企業のためのLCAガイドブック」(日刊工業新聞社、2001)

2.都市ごみ処理に関する評価事例

(1)一般廃棄物処理システムのコスト・エネルギー消費量・二酸化炭素排出量の評価手法

について、自由に使用できるソフトウェアも含めて提案されている事例

本節は、以下の文献(及び提供されているソフトウェア)の内容の一部を紹介するものである。

- 松藤 敏彦、田中 信壽「一般廃棄物処理システムのコスト・エネルギー消費量・二酸化炭素排出量評価手法の提案」(土木学会論文集 No.678/Ⅶ-19, pp.49?60, 2001)

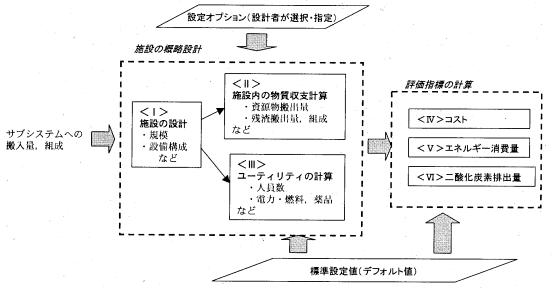

自治体が行うごみ処理は、現在では多様な選択肢を持つ複雑なシステムになっており、可能な組み合わせの中から、それぞれの条件の下で、地球環境・資源保全も考慮しつつ、よりよい処理方法を選択することが求められていることがこの研究の背景として主張されている。この研究では、コスト及びLCA手法を用いたエネルギー消費量及び二酸化炭素排出量を指標とした評価手法が提案されている。

提案されている手法の手順は以下のとおりである。

[1]ごみの分別方法・処理方法の選択により変化するごみの流れをモデル化する。

[2]搬入されるごみ量・組成に応じた各処理施設の概略設計を行い、各処理施設に共通した計算手順に従ってコスト、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量を計算する。

[3]各処理施設の計算結果を合計することでごみ処理システム全体の評価値が得られる。

出典:松藤・田中(前掲)

図2 ごみ処理サブシステムの設計から評価までの計算フロー

本手法の特徴としては、以上のほかに、計算に必要な各種の情報を整理するとともに、最小限のユーザー入力での全体システム評価が可能なソフトウェアが提供されていることがある。

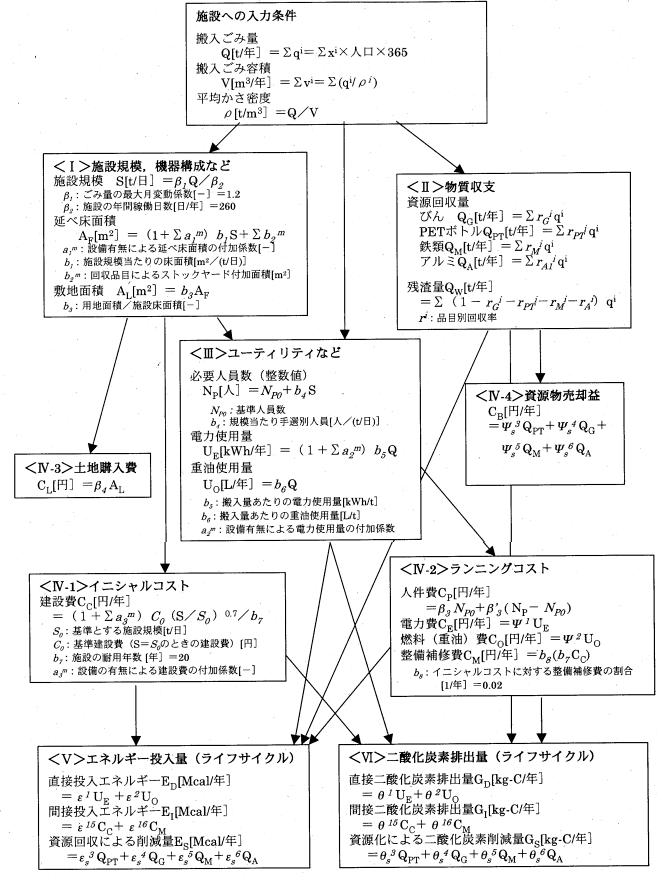

個々の施設(サブシステム)の詳細な計算フローは、たとえば下図のとおりである。

出典:松藤・田中(前掲)

図3 資源選別施設の計算フロー

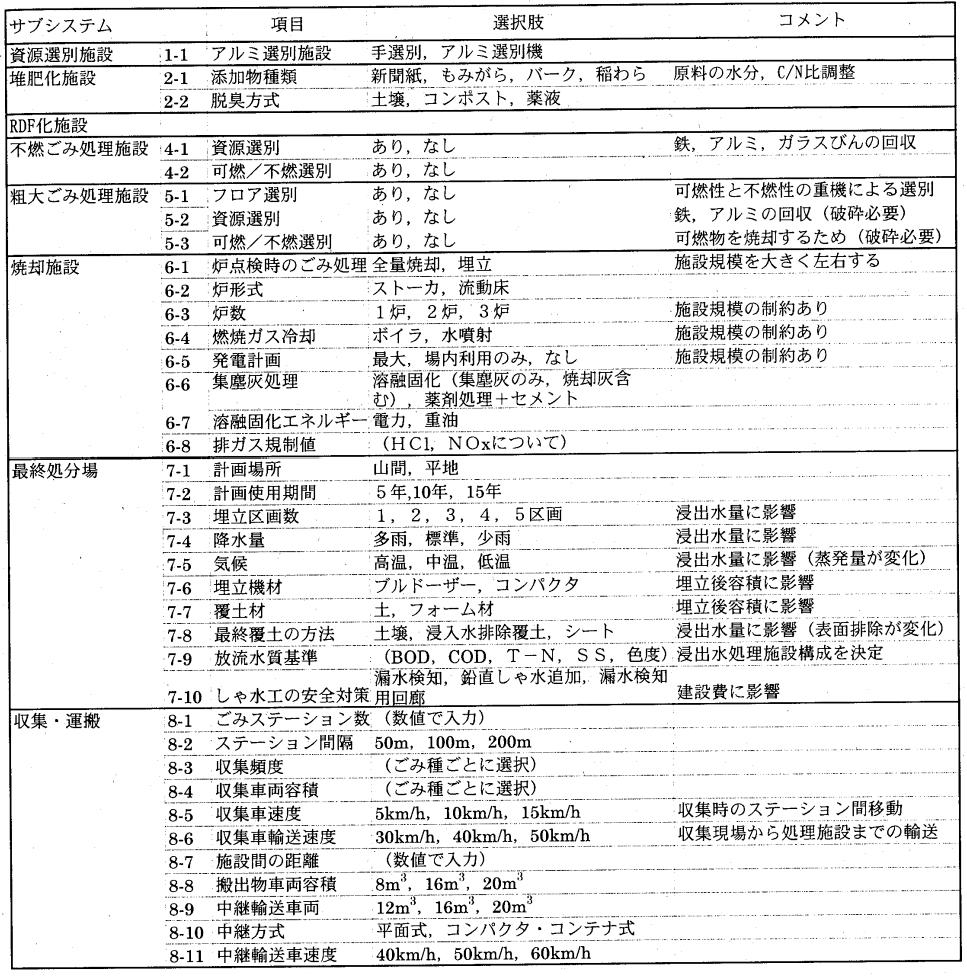

ユーザ(評価者)が各サブシステムで設定すべきオプションは下表のとおりである。

表1 各サブシステムにおいて設定すべきオプション

出典:松藤・田中(前掲)

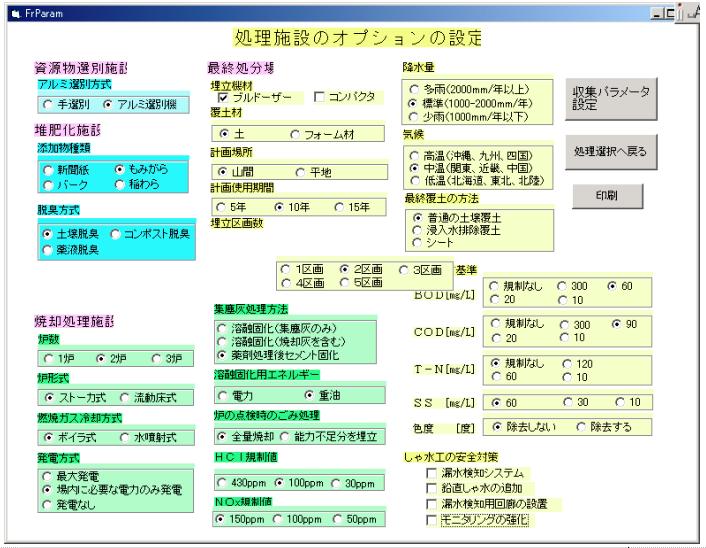

提供されているソフトウェア(http://wastegr2-er.eng.hokudai.ac.jp/home/soft.htm)での、処理施設のオプションの設定画面、評価結果の表示画面は下図のようである。

図4 提供されているソフトウェアでの処理施設のオプション設定画面例

図5 提供されているソフトウェアによる計算結果の総括出力例

(2)ごみ処理事業に関わる環境負荷積算の事例

本節は、以下の文献の内容の一部を紹介するものである。

松井 康弘、田中 勝、大迫 政浩、齊藤 聡、藤井 崇「ごみ処理事業に関わる環境負荷積算のケーススタディ」(第4回エコバランス国際会議、2000)

- 対象:ある自治体(A市)のごみ処理事業

(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの4区分別の処理量1tを機能単位とする) -

環境負荷の算定範囲:収集・運搬、中間処理(焼却、粗大ごみ破砕、資源ごみ選別)、最終処分の各過程とそれに付随する管理部門を対象に、保有施設の建設・解体、保有機材、及びその運用に関連する資材・ユーティリティの使用、消費に伴う環境負荷。

焼却に伴う二酸化炭素等の処理・処分過程で発生する環境負荷についても含む。

また、発電、資源回収による環境負荷低減効果についても検討。 - 結果:

○収集、中間処理、最終処分といった処理過程毎の環境負荷、及び、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみといったごみ区分別の廃棄物のライフサイクルの環境負荷が明らかとなった。

○事業を通じて回収される資源量・発電等による環境負荷削減上のメリットが明らかとなった。

表2 A市ごみ処理事業に関連して保有する施設

|

処理過程 |

保有施設 |

|

|

中間処理 |

焼却 | ごみ焼却処理施設(処理能力:360t/日) |

| 破砕 | 粗大ごみ処理施設(処理能力:50t/5時間) | |

| 選別 | 資源ごみ選別処理施設(処理能力:20t/5時間) | |

|

最終処分 |

埋立 | 最終処分場(埋立容量:約155,000m3) |

(参考)積算方法及びデータの出典

. 建設時投入資材量:施設設計資料から投入資源量(金額ベース)を把握

. 運投時投入資材量:年報や月報等の施設管理資料から、直近年度の運転時に使用された電力、水、燃料、薬剤、修繕費を把握。また、自治体資料から、

管理部門で消費される消費財を把握。

. 環境負荷量:上記の資材・ユーティリティー投入量(金額、重量、体積等)に環境負荷原単位を乗じてエネルギー消費量及び二酸化炭素発生量を積算。

. 発電、資源回収による環境負荷低減効果:

Avoided Impact手法によって有価物生産を間接的な環境への貢献分として扱う。

表3 収集・運搬、中間処理、最終処分の各処理過程における二酸化炭素排出量の内訳

(処理量1t当たり)

| 単位:CO2 (kg- CO2/t) |

可燃 ごみ 収集・運搬 |

不燃 ごみ 収集・運搬 |

資源 ごみ 収集・運搬 |

粗大 ごみ 収集・運搬 |

焼却 処理 |

粗大 ごみ 破砕 処理 |

資源 ごみ 選別 処理 |

最終 処分 |

||

| 搬入物由来の環境負荷 |

624 |

|||||||||

| 運転 |

10 |

20 |

22 |

33 |

103 |

132 |

13 |

28 |

||

| 機材 |

3 |

6 |

6 |

9 |

0 |

3 |

- |

2 |

||

| 施設 |

41 |

9 |

12 |

22 |

||||||

| 資源化 メリット |

-91 |

-334 |

-840 |

表4 ごみ区分別の二酸化炭素排出量の内訳

(処理量1t当たり)

| 単位:CO2 (kgCO2/t) |

可燃ごみ |

不燃ごみ |

資源ごみ |

粗大ごみ |

| 最終処分 |

9 |

7 |

1 |

7 |

| 残さ焼却 |

611 |

68 |

611 |

|

| 中間処理 |

768 |

124 |

25 |

124 |

| 収集 |

13 |

26 |

28 |

42 |

| 計 |

790 |

769 |

122 |

786 |

| 資源化メリット |

-91 |

-334 |

-840 |

-334 |

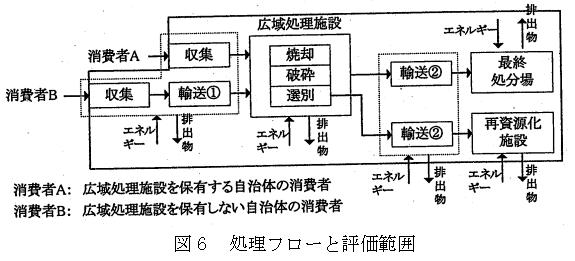

(3)ごみ処理の広域化に係る環境負荷の評価事例

本節では、ごみ処理の広域化に係る環境負荷の評価事例に関する研究事例を、評価対象とされている複数案の概要、評価項目と評価結果、結果の考察・解釈の観点から整理した。

|

村上、中野、三浦、和田(関西大学)「LCA手法を用いたごみ広域処理におけるRDF発電の環境負荷評価」、第10回廃棄物学会研究発表会講演論文集、1999 |

||

|

複数案(シナリオ)の概要 |

評価項目と評価結果 |

まとめ(考察、解釈) |

|

RDFシステム

直接焼却システム

|

|

|

|

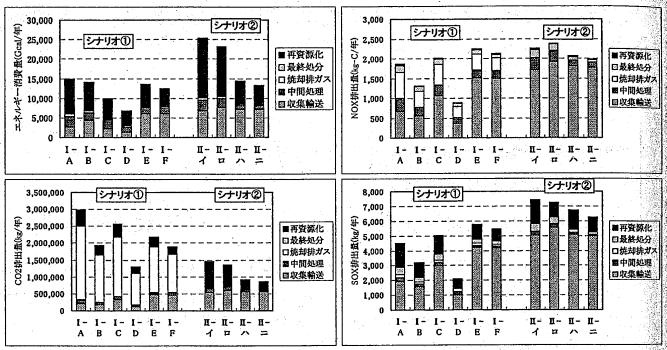

谷口、中野、三浦、和田(関西大学)「ごみ広域処理の環境負荷の低減に関する研究」、第11回廃棄物学会研究発表会講演論文集、2000 |

||

|

複数案(シナリオ)の概要 |

評価項目と評価結果 |

まとめ(考察、解釈) |

|

シナリオ1

シナリオ2

|

|

|

出典:谷口

et al.(2000)

出典:谷口 et al.(2000)

|

仁井本、岩渕、東野、笠原(京都大学)「ごみ処理・処分の広域化に関するエネルギー及び環境への影響」、第11回廃棄物学会研究発表会講演論文集、2000 |

||

|

複数案(シナリオ)の概要 |

評価項目と評価結果 |

まとめ(考察、解釈) |

(単純化されたモデルによる検討である)

|

|

|

(4)ごみの再商品化等に係る環境負荷の評価事例

リサイクル工程まで対象範囲を広げて調査予測を行う方法については、前提をおいた推計を行うなどの必要性が考えられる(本報告書本文 p.26)。ここでは、今後の検討に向けて、ごみの再商品化等に係る環境負荷の評価事例を紹介する。

なお、下記文献では、ごみの収集後についての評価となっているが、分別収集段階のエネルギー消費等を詳細に検討したものとしては、例えば、城田 et al.「ごみの分別収集におけるエネルギー消費と効率に関する研究」(土木学会論文誌、No.685/Ⅶ-20,2001)などの研究事例がある。

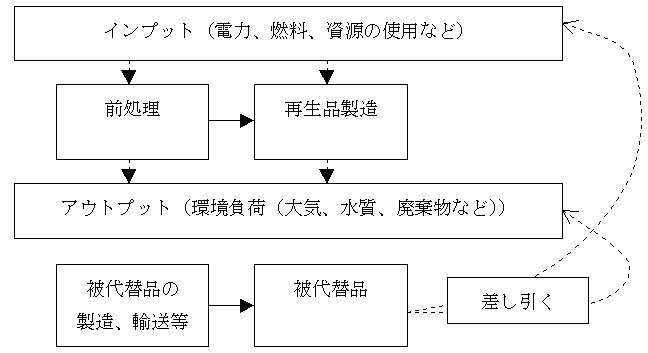

(社)食品需給研究センター「平成9年度 容器包装廃棄物効率的再商品化システム構築事業 報告書」(平成10年3月)では、主に廃プラスチック(その他プラスチック)を対象にした調査検討を行っている。その中では、4方式(油化、高炉還元剤等)8形態(前処理の違い等)の再商品化方法について、再商品化プロセス(及びその前処理)について、エネルギー及び二酸化炭素についてのライフサイクル分析を実施して環境負荷の面からの評価を実施している。(下図)

図8 再商品化プロセスの評価方法の概要

出典 「平成9年度 容器包装廃棄物効率的再商品化システム構築事業 報告書」(前掲)

ライフサイクル分析を実施するために、各方式各分類の再商品化プロセスについて、処理過程での物質収支が、必要なユーティリティ(燃料、水等)との関連も含めて調査されている。ただし、実施設でのデータが(調査時点では)存在しないため、概略の設計値や実証設備の結果等から設定されている数値も多い。なお、再商品化設備の建設及び運用に係る費用も算定されている。

また、輸送に関しては、平成10年度調査において、保管施設から各種再商品化施設へ輸送するための最適化を行うシミュレーションモデルが、全国を対象に道路、鉄道、船舶等のネットワークを設定した上で構築されている。

3.生ごみの処理方式の複数案に対して各種の評価項目によって評価を行った事例

我が国において、廃棄物の処理に関し、二酸化炭素やエネルギー、埋立量以外の項目を含む複数の評価項目についてLCA研究を行った例として、生ごみの処理に対する研究がある。

本資料では、以下の2文献に基づき、その内容の一部を紹介する。

- 平井 康宏、村田 真樹、酒井 伸一、高月 紘「食品残渣の循環処理過程におけるライフサイクルアセスメント」(第4回エコバランス国際会議, 2000)

- 高月 紘「都市内分散型エネルギー需給技術の温暖化抑制効果と都市環境影響に関する研究」(http://homepage1.nifty.com/eco/pdf/fw2000.pdf)

同研究では、次の4つのシナリオについて環境負荷量(ライフサイクルインベントリ)の算定を行い、LCA分野における形式の異なる複数の評価手法を用いた評価を行っている。

・焼却シナリオ:収集→焼却→搬出→埋立

・メタン発酵・焼却シナリオ:収集→メタン発酵→焼却→搬出→埋立

・メタン発酵・堆肥化シナリオ:収集→メタン発酵→堆肥化→搬出→農地還元

・堆肥化シナリオ:収集→堆肥化→搬出→農地還元

評価対象として選択されている環境影響領域及び対応するインベントリ項目の設定は次のとおり。

表5 環境影響領域の選択及びインベントリ項目の設定

|

環境影響領域 |

インベントリ項目 |

|

地球温暖化 |

CO2, CH4, N2O |

|

酸性化 |

NOx, SOx |

|

埋立地消費 |

埋立量 |

|

ヒトの健康への影響 |

ダイオキシン類:PCDD/PCDFs, Co-PCB 重金属類:As, Cd, Pb, Hg, Cr, Zn |

このうち、ヒトの健康への影響を扱うライフサイクル影響評価の手法として、多媒体型環境挙動モデルにより化学物質(ダイオキシン類及び重金属類)の運命・暴露予測を行ったのち、予測される摂取量(又は環境中濃度)とTDI(一日許容摂取量)等との比を用いて評価する手法が、毒性に関する指標を算定する手法(特性化手法→本資料5(3)節)として採用されていることが特徴的である。

また、統合評価(重みづけ)について、政策目標値との乖離度に着目した手法による評価も行われている。(その際には、上記の手順で算定された毒性に関する指標は用いられていない。)

最後に、以上の検討に基づき、評価結果の解釈と考察が行われ、結論及び今後の課題と展望が述べられている。

4.オランダの有害廃棄物管理計画のSEAの事例

オランダの有害廃棄物管理計画のSEAにおいては、LCAを用いた検討がなされたが、本節では、以下の文献に基づき、その内容の一部を紹介する。

● Arnold Tukker, “A Comparison of Thermal Treatment Processes for Hazardous Waste ? Strategic EIA for the Ducth National Hazardous Waste Management Plan

1997?2007”, Int. J. LCA, 4(6), pp.341?351, 1999.

オランダの有害廃棄物管理計画のSEAでは、LCA手法を用いて、たとえば有害廃棄物の処理方式の複数案などについての検討が行われた。

●オランダ有害廃棄物管理計画においてなされるべき、もっとも緊張される意思決定の一つは、熱処理に対する参照技術(いわゆるミニマムスタンダード)

の選択であった。

● LCA分析において、設定された機能単位(評価対象)、関係する技術及び排出目録に関するデータは、以下のようである。

○ 機能単位:ある典型的な組成を持つ可燃性の廃棄物の1tの処理

○ 評価する技術:都市ゴミ焼却炉、ロータリーキルン、セメントキルン、いわゆるcombi-kiln(処理企業により提案されたある種のキルン)

○ 使用するデータ:対象とする処理技術のデータは本LCAのために収集されたものである。その他の関係プロセス(バックグラウンドプロセス及び

avoidedプロセス)については一般的なデータベースの値が使用された。

なお、処理技術によっては、廃棄物の処理のほか、発電や熱生産などの他の機能も果たすため、評価対象のシステム境界をあわせることが必要となる。これには、システムの拡大あるいはavoided emission手法が採用され、一方、機能按分手法は感度分析のための便法として用いられている。

● 算定されたインベントリ(環境負荷目録)に基づくライフサイクル影響評価について

○5種類の廃棄物に対してそれぞれ、4種の技術を適用した場合の比較評価が実施された。

○ライフサイクル影響評価においては、オランダの環境への負荷の現況や政策目標に基づき、正規化手法及び3つの手法による重み付け手法が採用された。

○ライフサイクル影響評価における限界等についての検討結果が紹介されている:

☆明確に拒絶される技術は一つのみであった。

☆LCAの実施過程においてステークホルダーとの討議によりあらかじめ、以下の論点に関する多様な意見が各主体によって保有されていることが分かっていた:

(ここでは、それらの論点と上記論文中での結論部分のみを示す)

●

セメントキルンによるダイオキシンのような煙突での微量汚染物質の生成→

LCAの中で結論できることではなく、試験的に燃焼し綿密に観察することが求められるとしている。

● 万一非常に汚染された廃棄物が燃焼された際の重金属の最終的な運命→浸出試験より最大で1%の浸出がありうるとした上で、特別に影響評価を実施しているが、評価結果の不確実性は大きいとされている。

● 按分をどのように取り扱うか→システム境界の拡大手法と機能按分手法とでは結果の傾向が異なるが、按分手法に内在する事項を踏まえると、システム境界拡大手法が十分に弁護されうるとしている。

5.廃棄物分野を対象としたLCAのSEAへの適用に関して考えうる技術上の留意事項

(1)環境負荷量の算定に必要となるデータについて

(1-1)データが入手できる環境負荷項目について

廃棄物処理に関するライフサイクルインベントリ(排出目録)データに関しては、廃棄物焼却の場合、内外のデータベースを比較して、

[1].環境負荷項目に相違がある:日本では、CO2,NOx,SOxなど一部の項目に限られている

[2].対象範囲に相違がある:焼却プロセスとしてどこまでを含んでいるか

[3].二酸化炭素の中にバイオマス起源を含めるかどうか

の違いがあることが指摘されている。(寺園 淳「LCAにおける廃棄物の考え方」(日本エネルギー学会誌、77(10)、1998))

表6 廃棄物焼却による大気環境負荷原単位に関するLCIデータベースの一例[g/kg-焼却対象物]

|

紙の焼却 |

PEの焼却 |

PVCの焼却 |

〈参考〉 廃棄物の焼却 |

||||||||

|

データベース名・発表者 |

BUWAL 250ア)イ) |

SimaPro 4.0イ) |

包装廃棄物研究会ウ) |

〈参考〉 安田エ) |

BUWAL 250ア)イ) |

SimaPro 4.0イ) |

包装廃棄物研究会ウ) |

〈参考〉 安田エ) |

BUWAL 250ア)イ) |

SimaPro 4.0イ) |

政府報告書オ)・酒井らカ) |

|

環境負荷 |

|||||||||||

|

CO2 |

18.7 |

1210 |

1660 |

1650 |

3070 |

2540 |

3150 |

2570 |

2990 |

1240 |

330オ) |

|

CO |

0.243 |

0.127 |

- |

- |

2.17 |

0.305 |

- |

- |

1.44 |

0.142 |

5.8オ) |

|

CH4 |

0.0393 |

- |

- |

0.68 |

0.231 |

- |

- |

0.68 |

0.615 |

- |

0.58オ) |

|

ばいじん |

0.453 |

- |

- |

- |

0.422 |

- |

- |

- |

8.04 |

- |

- |

|

SOX |

0.262 |

0.27 |

0.00500 |

- |

0.147 |

0.0300 |

0.00500 |

- |

0.971 |

0.110 |

0.80オ) |

|

NOX |

1.14 |

1.31 |

0.0372 |

- |

0.912 |

5.06 |

0.0548 |

- |

1.60 |

0.530 |

1.2オ) |

|

N2O |

0.0117 |

- |

- |

0.015 |

0.00303 |

- |

- |

0.18 |

0.00627 |

- |

- |

|

HCl |

0.217 |

0.0300 |

- |

- |

0.0932 |

0.290 |

- |

- |

28.2 |

4.25 |

- |

|

ダイオキシン(TEQ) |

6.53E-8 |

4.89E-10 |

- |

- |

6.53E-8 |

1.17E-9 |

- |

- |

6.53E-8 |

5.46E-10 |

9.2E-9カ) |

|

ベンゼン |

4.99E-4 |

0.0108 |

- |

- |

4.93E-4 |

0.0258 |

- |

- |

0.00155 |

0.0120 |

- |

|

Cd |

8.48E-6 |

1.70E-6 |

- |

- |

1.37E-4 |

1.84E-4 |

- |

- |

1.09E-4 |

0.00100 |

- |

|

Pb |

3.85E-4 |

6.43E-5 |

- |

- |

0.00422 |

0.00289 |

- |

- |

4.42E-4 |

0.00500 |

- |

|

範囲 |

|||||||||||

|

助燃剤の調達・燃焼 |

○ |

- |

△(燃焼) |

- |

○ |

- |

△(燃焼) |

- |

○ |

- |

- |

|

排ガス処理 |

○ |

○ |

○ |

- |

○ |

○ |

○ |

- |

○ |

○ |

○ |

|

焼却残渣の 処分 |

○ |

○ |

- |

- |

○ |

○ |

- |

- |

○ |

○ |

- |

|

備 考 |

バイオマスCO2は含まない |

PVC以外のプラスチック |

廃プラス チック |

バイオマスCO2は含まない |

|||||||

出典:寺園(前掲) ※オ)については排出量を廃棄物焼却量で除した値

表中の出典:(ア)BUWAL,Okoinventrare fur Verpackungen/Band II(1996) (イ)BUWAL, Methodik fur Oekobilanzen auf der Basis okologischer Optimierung(1990) (ウ)野村総合研究所「包装廃棄物のリサイクルに関する定量的分析」(1995) (エ)安田憲二,廃棄物学会誌,8(6) (1997) (オ)日本国政府「気候変動に関する国際連合枠組み条約に基づく第2回日本国報告書」(1997) (カ)酒井 伸一 et al.,廃棄物学会論文誌,9(4) (1998)

なお、産業廃棄物の処理プロセスに関しては、一般廃棄物ほどにはデータが整備されておらず、また、廃棄物の種類や処理方式による環境負荷原単位の違いもあるものと思われる。

化学物質に関しては、例えば、排出量や移動量については、今後、PRTRの進展によりデータの蓄積なども期待されるものの、当分の間、想定される評価項目に対して十分な知見が存在しないことも想定される。また、未規制の化学物質については、規制対象物質に比べデータはあまりないものと考えられる。

一方、海外においては、各種の化学物質等も含めたインベントリデータが編纂されている事例(下図)もみられる。

よって、こういった項目を取り扱える可能性についてはさらに検討が必要ではないか。

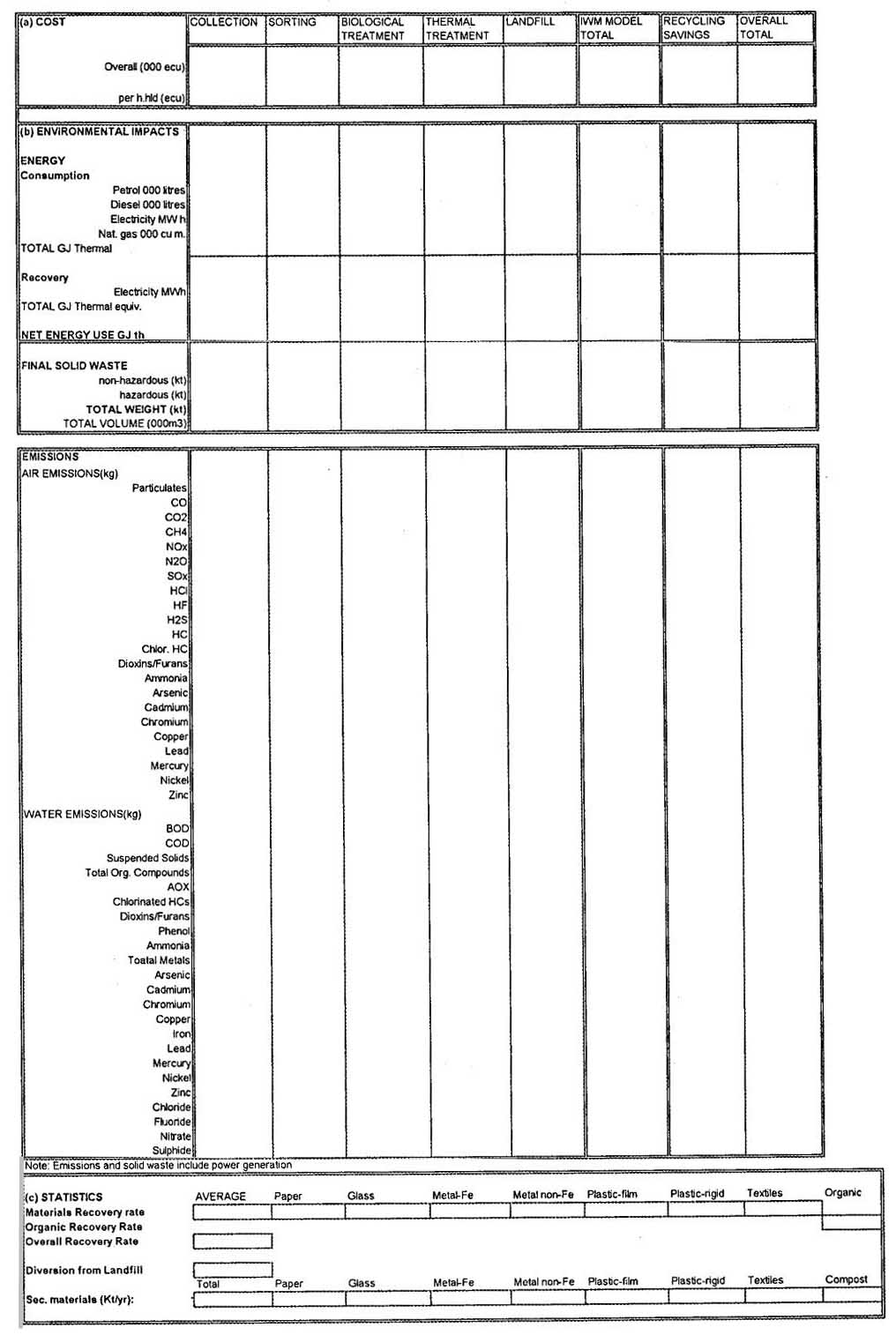

図9 ごみ処理システムに関して提示されているライフサイクル分析結果のとりまとめイメージ

(1-2)環境負荷量を算出するために用いるデータの使用上の留意点について

LCAで、例えばライフサイクル二酸化炭素排出量について、「排出原単位」などと呼ばれている値は、一般に温室効果ガスの総排出量を算定する際に用いる排出係数(例:環境庁温室効果ガス排出量算定方法検討会「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 報告書」(平成12年9月))で示されている排出係数とは異なった概念(レベル)のものであることに留意する必要がある。

これは、たとえば、評価対象である製品の製造段階において鉄を使用する場合には、評価対象の製品の製造のみならず、製品の材料となる鉄の製造に投入された化石燃料の燃焼等に伴って排出された二酸化炭素の分も、評価対象の製品製造等に伴って排出されたとして排出量(間接排出量)を算定するもので、評価対象とするシステム境界を広げている点に一つの特徴がある。すなわち、鉄1kg当たりの、それを製造するために背後にある各種の工程からの排出量も含めた値が、鉄の二酸化炭素排出原単位として示されることになる。

一方、それぞれの原単位自体のシステム境界をどのように設定するか、一つのプロセスから二つ以上の製品が提供される場合の環境負荷の按分をどうするか、原単位の基準量をどうするかといった点から、これらの排出原単位の値は変わりうるものであり、また、我が国においては、主に積み上げ法と呼ばれる方式、産業連関分析を応用した方式、それらを組み合わせた方式などにより、各種の原単位が提示されている状況にある。

よって、評価対象とする廃棄物処理システムにおいて必要となる化石燃料の量等を把握してこれに排出係数を乗じる方法ではなく、ライフサイクル分析によって算定を行う際には、少なくとも、予測評価を実施する際に使用する排出原単位について、各原単位が想定しているシステム境界等の前提条件が基本的に整合したものでなければならないことに留意する必要があるのではないか。

(2)評価対象の設定について

❇

- ここでは、廃棄物処理分野のSEAにおいて、評価対象のシステム境界をどのように考えるかについてということではなく、LCA手法をSEAに適用する場合に想定されうる技術上の留意事項について、製品LCAなどと比較しつつ言及している。

[1]廃棄物処理プロセスからの環境負荷量の按分の必要性の低下

LCA(製品LCA)においては、通常、評価対象はある一定の役割を発揮する「機能単位」

として定義される。機能単位とは、たとえば、飲料1Lの保護に必要な容器、ごみ1kgの処理、といったものである。

寺園(前掲)は、廃棄物処理をLCAで取り扱う場合の、本質的な問題点として、複数の種類の廃棄物を同時に扱うことから、排ガスや排水などの環境負荷をそれらの廃棄物の間でどのように割り当てるか(按分するか)という点を指摘している。これは、ある製品について機能単位を設定し、これの廃棄段階の負荷を定量化しなければならない場合に特に問題となる。

SEAにおいては、廃棄物処理システムを全体として取り扱うことから、廃棄物の種類別に環境負荷を割り当てる(按分する)必要は、必ずしもはない。(機能単位の設定が製品LCAとは異なることから、通常の製品LCAの廃棄段階の分析とは大きく異なる。よって、より適用しやすい、評価手法に合意をえやすいといえる面があるのではないか。) つまり、焼却条件(排ガス処理方法や炉形式)や処理する廃棄物の組成の違いに応じた形で、排ガス中の汚染物質量や二酸化炭素排出量の変化を、どの程度まで算定できるかが焦点となると考えられるのではないか。

[2]環境影響の範囲との関係で評価対象の設定を検討する必要性がある

特に、県域を越えて移動することがより多い廃棄物を取り扱う場合もあると考えられる都道府県の廃棄物処理計画への適用を考えた場合、環境負荷量の算定対象となる廃棄物(の処理)には、次の二つの考え方があるのではないか。

- 自区内で発生した廃棄物について、処理地点に関係なく、中間処理、再生利用、最終処分に伴う環境負荷量を算定するという、廃棄物に着目した考え方(よりLCA的)

→「二酸化炭素排出量」や「廃棄物の最終処分量」などについては、こちらが適切ではないか。

- 廃棄物が発生した場所が自区内か自区外かを問わず、自区内で実際に、廃棄物の中間処理、再生利用、最終処分が行われることによる環境負荷量を算定するという、影響(環境負荷の発生場所)に着目した考え方

→「窒素酸化物排出量」や「ダイオキシン排出量」などについては、自区域内の環境影響を低減するという考え方からは、こちらの視点も含めて算定する場合があるのではないか。

[4]将来の想定と時間の取扱い

SEAでは通常、将来時点における予測を行うが、LCA、特に製品LCAでは、(まさに対象のライフサイクル全体を扱うがゆえに)時間の概念が不明確な(いつの時点で発生する環境負荷なのかが分からない)場合もあり、また、一般に現時点におけるフローのデータを用いて環境負荷量の算定がなされる。

一方、通常の事業段階の環境影響評価では、例えば、将来の自動車排出ガス中の大気汚染物質について、車両への単体規制の効果などを見込んだ、将来時点の排出係数を用いて予測が行われている事例もある。

よって、SEAへのLCAの適用においても、例えば、将来(例:平成22年度)の電源構成を見込んで、電力に対する二酸化炭素の排出係数を用いるような場合もあるのではないか。(地球温暖化対策における検討では、将来の電源構成を想定した電力の排出係数が温室効果ガス排出量の算定に用いられている。)

井村(前掲)では、「社会資本整備のLCAでは、建設から供用、廃棄にいたる長期間の評価期間を有するので、同一種のインフラシステムを評価するうえでも、原単位の経年的な変化を考慮する必要がある。さらに、適用技術や適用範囲の異なる異種の代替システムを含めた評価や、既設システムと新規に建設するシステムの比較をする場合には、とりわけ、負荷量原単位データの使い分けを留意する必要がある。」と指摘されている。

[5]比較対象となるシステムの機能の同一性について

廃棄物の再生利用を行う案のLCAにおいては、廃棄物の資源化に必要な分の工程の環境負荷も算定することになると考えられる。一方、再生利用を行わない案では、この工程は不要であるが、この案では再生資源はえられないことから、たとえばライフサイクル二酸化炭素排出量を、そのまま単純に比較したのでは、廃棄物の再生利用による天然資源の節約が生み出す効果を十分に評価できていないとも考えられる。

この点については、以前より各種の調査研究が行われてきており、それらの知見を活用して対処する必要があるのではないか。たとえば、再生利用を行う案の評価においては、再生資源と同様の資源を生産するために必要となる一般的な工程が、再生資源量の分だけ不要になるとして、当該工程で発生すると予測されるその分の環境負荷量等を差し引くことで評価することも一つの手法として考えられるのではないか。

(3)ライフサイクル影響評価の適用について

(3-1)ライフサイクル影響評価の構成要素とSEAでの適用事例

環境負荷を算定した項目の種類・数が多い場合や、同じ化学物質でも案によって排出先が大気であったり水系であったりして異なる場合に、それらによる影響の程度をどのように評価すればよいかという点は、LCAにおいてはライフサイクル影響評価の段階で取り扱われる。

具体的には、環境負荷量(インベントリ)の算定結果に基づき、以下の手順でライフサイクル影響評価が行われる。

[1].影響領域の選択 (影響領域とは地球温暖化やオゾン層破壊など、個別の環境問題分野に相当すると考えることができる)

[2].インベントリの結果をそれぞれの影響領域に割り振る(分類化)

[3].割り振られたデータが、各影響領域に与える影響を評価する(特性化)

[4].各影響領域ごとに、算定された結果の価値判断も含みうる評価を行う。

(ISO14042では、正規化、グループ化、重み付けの手順を付加的要素として示している。)

オランダ国家廃棄物管理第2次10か年計画におけるSEAでは、第1次計画策定のために用いられた影響予測に対する批判に応えるために、LCAも用いて環境面からの評価を行っている。そこでは、下表に示されているように、影響は標準化された単位で表現されており、上述の正規化段階も行っていることが分かる。

表7 オランダ国家廃棄物管理第2次10か年計画におけるLCAの適用結果例

(廃棄物をゼロ代替案に基づき各処理技術を活用して処理した際の環境への影響 (単位秒/年))

|

処理量(Mton /年) |

4.1 |

0.9 |

0.1 |

3.1* |

1.5 |

0.1 |

|||||||

|

処理技術 |

火格子焼却 |

分離・堆肥化・焼却 |

古材・残存材の二次燃焼 |

投棄 |

有機廃棄物 の堆肥化 |

有機廃棄物の酵素分解 |

|||||||

|

環境問題 |

合計 |

||||||||||||

|

人間への環境毒性 |

-132250 |

-90200 |

-48600 |

930 |

4340 |

1050 |

230 |

||||||

|

土壌への環境毒性 |

1200120 |

328410 |

25740 |

1140 |

4030 |

790500 |

50300 |

||||||

|

水質への環境毒性 |

-83640 |

-12300 |

-113400 |

3560 |

13330 |

300 |

270 |

||||||

|

温室効果の促進 |

-105460 |

-53300 |

-22500 |

-7700 |

4340 |

-24000 |

-2300 |

||||||

|

オゾン層の破壊 |

2190 |

0 |

0 |

0 |

1550 |

600 |

40 |

||||||

|

スモッグの形成 |

-36600 |

-41000 |

-20700 |

-1500 |

24180 |

2400 |

20 |

||||||

|

酸性雨 |

-303320 |

-209100 |

-93600 |

-4700 |

1240 |

2100 |

740 |

||||||

|

湖沼の富栄養化 |

232840 |

-4920 |

-80100 |

-460 |

3720 |

301500 |

13100 |

||||||

出典:(株)三菱総合研究所(MRI)「平成12年度戦略的環境アセスメント総合研究調査 SEA事例詳細分析調査 報告書」 ( Afval Overleg Orgaan,’MILIEU-EFFECTRAPPORT Tienjarenprogramma Afval 1995-2005’, April 1995よりMRI作成)

(3-2)時間的・空間的に累積された環境負荷量の算定結果であることから、画一的な影響評価が困難な場合がある点について

地域性のある汚染物質にあっては、同じ環境への負荷量(排出量)であっても、人間が影響を受けるリスクが異なるため、こういった点をどのようにライフサイクル影響評価で検討するかが一つの論点とされており、この点についてはSEAへの適用でも踏まえる必要があるのではないか。

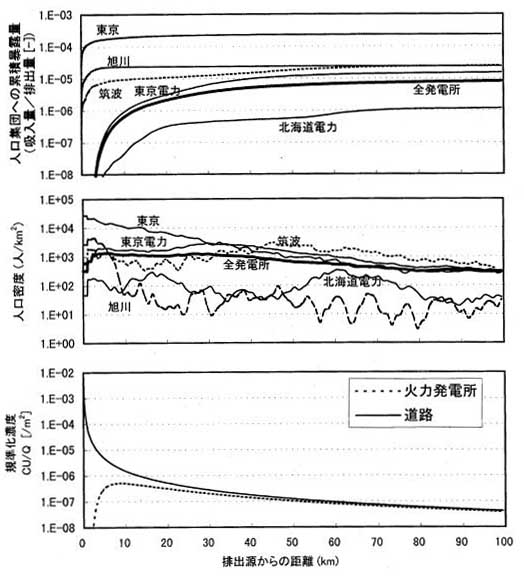

なお、大気への環境負荷について検討された事例を下図に引用する。

出典:「大気環境負荷のインパクト評価における簡易拡散・暴露モデルの適用」 (In 「国立環境研究所特別研究報告 SR-30-2000 輸送・循環システムに係る環境負荷の定量化と環境影響の総合評価手法に関する研究」(環境庁国立環境研究所、2000))

図10 発電所および道路を発生源として想定した場合の地表濃度、人口、累積暴露量の分布

図注:累積暴露量の積分値は、ある発生源から同一の大気環境負荷が発生した場合の立地点周辺の人口集団に対する暴露量の指標となる

(3-3)異なる環境媒体へ排出される化学物質の影響評価(リスクアセスメントとの関係)

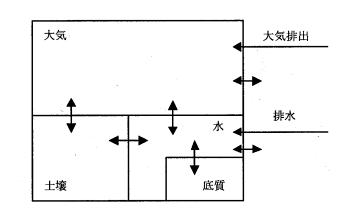

本資料3節で紹介した事例では、ダイオキシン類や重金属等の化学物質について、有害物質による健康影響を評価する観点から、多媒体間の物質移動を表現できる運命予測モデルを用いた評価をおこなっている。(なお、不確実性の観点より、複数の手法を用い比較している。)

また、わが国でも、たとえば、ダイオキシン類の環境基準の検討の際に行われている暴露評価においては、非定常多媒体の運命予測を行う環境挙動モデルが用いられている。

出典:中央環境審議会大気部会 ダイオキシン類環境基準専門委員会「大気の汚染に係るダイオキシン類環境基準専門委員会報告(案)」(平成11年10月)

図11 環境挙動モデルの概念図

したがって、将来的にはこういった知見をSEAへの適用においても活用できる可能性がありうるのではないか。また、その際、製品ライフサイクルを考慮した環境負荷量の算定ではなく、あくまである予測対象期間における排出量を算定することが主眼となる場合には、この種のモデルがより適用しやすいとも考えられるのではないか。

なお、海外においては、有害物質の環境負荷量に基づいた影響評価を実施するために、多媒体間の物質移動を表現できる運命予測モデルを用いた評価手法を取り入れたライフサイクル影響評価手法が既に提供されている事例もある。また、我が国においても研究が進められている。(たとえば、坂尾・伊坪・吉田・稲葉「LCIAにおける多媒体運命モデルを用いた有害化学物質の特性化係数の導出」(第4回エコバランス国際会議,2000) 参照)