廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

参考資料1-4 横須賀市における次期最終処分場選定の検討事例

1.経緯

横須賀市における最終処分場は、平成9年度に埋立てが完了してしまうため、埋立物を多額の費用をかけて、民間処分場に委託しなければならない状況であった。しかし、民間委託は不安定な要素をもち、確実な最終処分を行うためには、市が自ら安全で信頼性の高い最終処分場を設置・運営することが必要となった。そのため、横須賀市は予備調査を行い候補地を17か所抽出し、平成8年度に廃棄物分別収集及び施設整備検討委員会においてさらに検討を行い、7か所を選定した。この廃棄物分別収集及び施設整備検討委員会は、市民参加による検討委員会として、市議会議員、学識経験者、市民団体、労働者団体及び関係団体の代表者等によって構成され、委員会の一般市民の傍聴を可能とした。

その後、平成9年度に発足した次期最終処分場選定等検討委員会においてさらに詳しい検討を行うこととした。次期最終処分場検討委員会では、第1次の候補地17か所についての検証と現地視察を行い、廃棄物分別収集及び施設整備検討委員会の結論をおおむね妥当として7か所の候補地についてさらに詳細な検討を行い、候補地を3箇所に絞り込んだ。また、最終処分場計画に関しては、施設の近隣住民との十分な意思疎通が重要であると考えられるため、情報を積極的に公開し、市民、行政共にごみ問題の当事者であるとの認識を深め、「市民意見の的確な反映」を行うことが必要であるとされた。よって、次期最終処分場選定等検討委員会の委員は、候補地の関係者、様々な団体の代表者、学識経験者、公募による委員、行政関係者と立場の異なる様々な人々から構成された。そして、この委員会は広く市民に情報を提供し、公開で、関係者が十分意見交換しながら、合意点を探るという方法で行われた。

2. 立地選定の手順

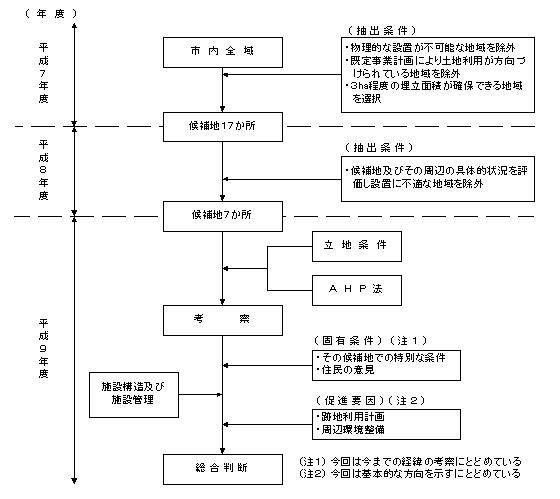

候補地選定のフローを以下、図1に示す。

図1:候補地選定のフロー(出典:次期最終処分場選定等検討委員会報告書)

2-1.廃棄物分別収集及び施設整備検討委員会による候補地選定

平成7年度に調査し抽出された17か所の諸元等については、表1のとおりである。

表1:最終処分場候補地の諸元等

|

番号 |

諸 元 |

法規制 |

特記事項 |

都市計画との整合例 |

||

|

敷地 面積 (m2) |

埋立 面積 (m2) |

容量 (m3) |

||||

|

1 |

44,000 |

35,000 |

430,000 |

市街化調整区域 |

(T町奥)

|

跡地を植栽して森林とする。 |

|

2 |

34,000 |

29,000 |

700,000 |

市街化調整地区 風致地区 |

(N現処分場隣接地)

|

跡地を植栽して森林又は森林公園として利用する。 |

|

3 |

44,000 |

36,000 |

700,000 |

市街化調整区域 |

(O山ハイキングコース脇) ・地形が急峻である。 |

跡地を植栽して森林とする。 |

|

4 |

29,000 |

20,000 |

350,000 |

市街化調整区域 |

(O山ハイキングコース手前)

|

跡地を植栽して森林又は森林公園として利用する。 |

|

5 |

31,000 |

23,000 |

450,000 |

市街化調整区域 |

(Nゴルフクラブ奥)

|

跡地を植栽して森林公園としての活用を図る。 |

|

6 |

46,000 |

36,000 |

800,000 |

市街化調整区域 |

(N浄化センター西側谷戸) ・N埋立地既設部分に隣接。 |

跡地を植栽して森林公園としての活用を図る。 |

|

7 |

112,500 |

89,000 |

930,000 |

市街化調整区域 |

(N埋立地搬入路西南隣接部) ・一部残土により造成済み。 |

跡地を植栽して森林とする。 |

|

8 |

- |

- |

- |

市街化調整区域 |

(N埋立地搬入路入口隣接部) ※排水調整池として使用。 |

― |

|

9 |

44,000 |

33,000 |

700,000 |

市街化調整区域 農業振興地域 |

(O緑地西側谷戸)

|

跡地を植栽して森林公園としての活用を図る。 |

|

10 |

55,000 |

34,000 |

800,000 |

市街化地域 市街化調整区域 用途地域 農業振興地域 生産緑地地区 |

(Aマリーナ奥)

|

跡地を植栽して森林公園としての活用を図る。 |

|

11 |

49,000 |

39,000 |

1,200,000 |

市街化区域 市街化調整区域 用途地域 |

(N処理工場進入路入口南側)

|

隣接する公園と一体整備する。 |

|

12 |

30,000 |

20,000 |

300,000 |

市街化区域 市街化調整区域 風致地区 緑地保全地区 |

(旧T球場奥) ・地形が急峻 ・大学用地に隣接 |

跡地を植栽して森林とする。 |

|

番号 |

諸 元 |

法規制 |

特記事項 |

都市計画との整合例 |

||

|

敷地 面積 (m2) |

埋立 面積 (m2) |

容量 (m3) |

||||

|

13 |

67,000 |

52,000 |

1,000,000 |

市街化区域 市街化調整区域 用途地域 都市公園 海岸保全区域 漁港区域 |

(M埋立地建設計画地) ・搬入路として一部トンネル工事が必要となる。 |

跡地を植栽して森林公園としての活用を図る。 |

|

14 |

74,000 |

61,000 |

1,600,000 |

市街化区域 市街化調整区域 風致地区 農業振興地域 緑地保全地区 首都圏近郊緑地保全地区 |

(T農園最北部)

|

跡地を植栽して森林とする。 |

|

15 |

53,000 |

43,000 |

800,000 |

市街化調整区域 用途地域 風致地区 緑地保全地区 首都圏近郊緑地保全地区 |

(T小学校北側谷戸) ・幹線道路から850m搬入路の建設が必要。 ・集水域が広い。 ・下流部に宅地がある。 |

跡地を植栽して森林とする。 |

|

16 |

43,000 |

34,000 |

400,000 |

市街化区域 市街化調整区域 農業振興地域 |

(K電波管理局北側谷戸)

|

跡地を農地として返還する。 |

|

17 |

66,000 |

43,000 |

850,000 |

市街化区域 市街化調整区域 農業振興地域 |

(T高校北西奥)

・ 民家あり。 |

跡地を農地として返還する。 |

|

18 |

157,000 |

119,000 |

2,130,000 |

市街化調整区域 風致地区 |

(減容固化施設南側谷戸)

|

跡地を植栽して森林又は森林公園として利用する。 |

出典:廃棄物分別収集及び施設整備に関する検討結果報告書

この17か所のうち、評価をする以前の段階で、現地踏査等による具体的な現況把握により、最終処分場の設置が現実的でないと考えられるものを候補地から除外することとした。

第1次的に考えられる除外条件と除外される候補地を以下表2に示す。

この結果、17か所のうち10か所が除外され、7か所が候補地として残った。

表2:除外条件及び除外される候補地

|

評価項目 |

除外条件 |

理由 |

除外される候補地 |

|

現況土地 利用状況 (予定地) |

・宅地、畑地等の高度利用 |

土地が現在、高度利用されている状況において、その土地の利用形態を変更することは、住民の生活権を侵害する。 |

No.4、No.9、No.10 No.14、No.16、No.17 |

|

・民間の利用計画 |

候補地の選定が終了する以前に民間の利用計画が立案された場合、その土地の取得(借用)は困難である。 |

No.3 |

|

|

地質条件 |

・不安定な地質 |

造成地盤の上に処分場を建設することは、遮水工等の信頼性が低下する。 |

No.7 |

|

・活断層帯に立地 |

地震時の二次災害を未然に防止する。 |

No.5 |

|

|

動植物分布 |

・予定地内の天然記念物の存在 |

立地が適切ではない。 |

- |

|

その他 |

・社会的条件 |

平成7年度の調停により、建設工事を中止。 |

No.13 |

出典:廃棄物分別収集及び施設整備に関する検討結果報告書

2-2.次期最終処分場の選定

次期最終処分場選定等検討委員会は、7候補地について個別の立地条件を整理し、経済性の概略についての検討を市に要請した。以上の整理・検討の項目は表3のとおりである。また、その結果は以下、表4に示すとおりである。次期最終処分場選定等検討委員会は、さらに検討を行う際の一つの参考とするため、AHP(Analytic Hierarchy Process)法注)(階層分析法)による評価を行った。

次期最終処分場選定等検討委員会は、「委員全員を対象としたもの」と「候補地からの委員を除く委員を対象としたもの」に分けてAHP法による評価を行った。その結果、総合評価において多少の違いが出たものの、ほぼ同じ結果が得られた。結果は、表5に示すとおりである。

注)AHP法とは、意思決定の手段で、主観的判断とシステム的手法とを合わせた方法である。AHP法を用いることで人の主観的判断を定量的に扱うことが可能になると考えられており、意思決定の際に多く利用されている。AHP法の手順は以下のとおりである。

[1].問題の明確化を行う。問題を、目的(ここでは次期最終処分場の立地選定)、評価基準(ここでは立地を選定するにあたっての評価項目)、代替案(ここでは立地の候補地)に分ける。

[2]..次に各評価基準の重要度を設定する。評価基準をそれぞれ比較し、各評価基準の相対的な重要度についての主観的な判断を設定された数値に置き換え、重み付けを行う。

[3].評価基準ごとに代替案を評価する。[2]と同様の方法で、各評価基準について代替案をそれぞれ比較し、各代替案の相対的な重要度についての主観的な判断を設定された数値に置き換え、評価する。

[4].最後に各評価基準ごとの代替案の評価結果とその基準の重要度をかけあわせ、その合計を算定することで各代替案の総合的評価を行う。

AHP法に関する参考資料:運輸政策コロキウム「空港適地選定の一手法-九州国際空港構想を例として-」のホームページ

http//www.jterc.or.jp/seiken/colloquia/dat/col_32.htm

静岡大学システム工学科 DAISAM(関谷)研究室のホームページ

http://daisam.sys.eng.shizuoka.ac.jp/AHP/AHP.html

表3:整理・検討された項目

|

項目 |

最終処分場の立地条件 |

|

土地利用状況 |

(1) 現況土地利用状況(候補地) |

|

周辺環境 |

(2) 現況土地利用状況(周辺環境) |

|

立地 |

(3) 地形 (4) 活断層 (5) 動植物分布 (6) 廃棄物処理施設の分布 (7) 搬入道路 (8) 法的規制状況 |

|

埋立面積 |

下記の容量を確保するために必要な面積を図面上で算出 |

|

埋立容量 |

ほぼ50万m3程度で想定(施設の使用期限15~20年を想定) |

|

経済性 |

上記面積、容量に見合う施設を図面上で検討し、概算工事費を算出。概算工事費は、処分場の工事費と浸出水処理施設工事費からなり、用地確保に係る経費や既設道路からの搬入路造成費は含まれない。 工事費単価は埋立容量1 m3当たりの工事費のことを言う。 工事費及び工事費単価はNo.1地点を100として指数で表示した。 |

出典:次期最終処分場等検討委員会報告書

注)上記の整理・検討された項目の内容については表4において、整合していない部分がある。

表4:各候補地の状況

|

候補地No.1 (T町奥) |

候補地No.2 (N現最終処分場隣接地) |

候補地No.6 (N浄化センター西側谷戸) |

候補地No.11 (M処理工場進入路入口南側) |

候補地No.12 (旧T球場奥) |

候補地No.15 (T小学校北側谷戸) |

候補地No.18 (減容固化施設南側谷戸) |

|

|

土地利用状況 |

横須賀市、A市の市境にあるこの土地は、一部T緑地を含む山林で覆われている。 |

N処分場に隣接しているこの土地は、雑木林で覆われている。 |

現N浄化センターに隣接しているこの土地は、山林及び休耕田からなっている。 |

M処理工場に近いこの土地は、山林で覆われている。 |

旧T球場奥にあるこの土地は、山林で覆われている。 |

T小学校に近いこの土地は、山林及び休耕田となっている。 |

減容固化施設に隣接しているこの土地は、山林で覆われている。 |

|

周辺環境 |

・敷地から民家までの距離は100mとなっており、民家が下流部に密集している。半径200m以内の民家の数は12戸となっている。 ・放流河川は排水路としても利用している。 ・公共施設として、敷地から1.0km離れた北東方向にT小学校があり、高速道路と隣接している。 ・横須賀市指定文化財の中に記述された天然記念物は存在しない。 ・廃棄物処理施設はこの周辺には存在しない。 |

・半径200m以内に民家がなく、敷地から900m離れた南方向にある。 ・放流河川は排水路としても利用している。 ・公共施設として、敷地から1.3km離れた南方向に幼稚園がある。 ・北西方向にはO山がそびえ立っている。 ・横須賀市指定文化財の中に記述された天然記念物は存在しない。 ・この周辺における廃棄物処理施設の分布として、N現処分場が隣接しており、減容固化施設が近くにある。また敷地から0.8km離れた南方向に浄化センターがあり、これを使用することが可能であるが、処理能力及び調整池の規模についての確認は必要である。 |

・敷地から民家までの距離は50mと非常に近い。半径200m以内の民家は6戸となっている。 ・放流河川は排水路としても利用している。 ・公共施設として、敷地から0.6km離れた南東方向に幼稚園がある。 ・横須賀市指定文化財の中に記述された天然記念物は存在しない。 ・この周辺における廃棄物処理施設の分布として、N埋立地既設部分及びN浄化センターが隣接している。 ・既設の浄化センターを使用することも考えられるが、処理能力及び調整池の拡充が必要であり、用地確保や位置についての検討も必要である。また、敷地が浄化センターより低くても造成計画で対応することができると考えられる。 |

・敷地から民家までの距離は25mと非常に近く、西方向に民家が密集している。半径200m以内の民家の数は121戸となっている。 ・放流河川は排水路としても利用している。 ・公共施設として、敷地から0.15km離れた北方向にS中学校があり、都市計画公園が隣接している。 ・横須賀市指定文化財の中に記述された天然記念物は存在しない。 ・この周辺における廃棄物処理施設の分布として、M処理工場が0.8km離れた南東方向にある。 |

・半径200m以内に民家がなく、敷地から220m離れた南方向にある。 ・放流河川は排水路としても利用している。 ・公共施設として、敷地から0.2km離れた北西方向にT養護学校があり、敷地から0.25km離れた西方向にはS公園がある。 ・横須賀市指定文化財の中に記述された天然記念物は存在しない。 ・廃棄物処理施設はこの周辺には存在しない。 |

・敷地から民家までの距離は100mとなっており、民家が下流部に密集している。半径200m以内の民家の数は26戸となっている。 ・放流河川は排水路としても利用している。 ・公共施設として、敷地から0.17km離れた南方向にT小学校がある。 ・横須賀市指定文化財の中に記述された天然記念物は存在しない。 ・廃棄物処理施設はこの周辺には存在しない。 |

・半径200m以内に民家がなく、敷地から800m離れたところに民家がある。 ・放流河川は排水路としても利用している。 ・公共施設として、敷地から1.3km離れた南方向に幼稚園がある。 ・北西方向にはO山がそびえ立っている。 ・横須賀市指定文化財の中に記述された天然記念物は存在しない。 ・この周辺における廃棄物処理施設の分布として、減容固化施設及び県残土処分場に隣接している。 |

|

立地 |

・敷地内の高低差はかなりあり(92m)、後背地が広く(72,900m2)、急斜面となっている。また、急斜面での遮水シートの布設については、切土による安定勾配の確保が必要で、その際、樹木を根まで除去するため問題はない。 ・T梅林からの進入路は一車線で狭く拡幅は難しいため、インター側道から1.2kmの搬入路の新設が必要となる。 ・K断層帯から処分場までの距離は1.8kmとなっている。 ・法的規制状況として、市街化調整区域、保安林となっている。 |

・敷地内の高低差は 41mあり、後背地はほとんどない地形となっている。 ・搬入路は現処分場に隣接しており既存の搬入路が利用できるため300mの新設となる。 ・K断層帯から処分場までの距離は0.8kmとなっている。 ・法的規制状況として、市街化調整区域、風致地区、近郊緑地保全地区となっている。 |

・敷地内の高低差は36mあり、後背地面積は29,100m2となっている。 ・搬入路は現処分場に隣接し既存の搬入路が利用できるため200mの新設となる。 ・H断層帯から処分場までの距離は0.2kmとなっている。 ・法的規制状況として、市街化調整区域となっている。 |

・敷地内の高低差は52mあり、後背面積は49,400 m2となっている。 ・搬入路の新設は200mとなっている。 ・K断層帯から処分場までの距離は0.4kmとなっている。 ・法的規制状況として、市街化区域、市街化調整区域、用途地域となっている。 |

・敷地内の高低差はかなりあり、(102m)、後背地が広く(127,900 m2)、急斜面となっている。 ・搬入路の新設は620m必要となる。 ・T断層帯から処分場までの距離は0.4kmとなっている。 ・法的規制状況として、市街化区域、市街化調整区域、風致地区、緑地保全地区となっている。 |

・敷地内の高低差は53mあり、後背面積は95,800 m2となっている。 ・幹線道路から850mの搬入路の建設が必要となる。 ・T断層帯から処分場までの距離は0.6kmとなっている。 ・法的規制状況として、市街化調整区域、用途地域、風致地区、緑地保全地区、近郊緑地保全地区となっている。 |

・敷地内の高低差は45mあり、後背地が広く(183,200 m2)、急傾斜な地形となっている。 ・既存の搬入路が利用できるため50mの新設となる。 ・K断層帯から処分場までの距離は0.6kmとなっている。 ・法的規制状況として、市街化調整区域、風致地区、近郊緑地保全地区となっている。 |

|

埋立面積 |

40,600 m2 |

29,900 m2 |

25,900 m2 |

30,800 m2 |

30,500 m2 |

29,600 m2 |

34,500 m2 |

|

埋立容量 |

607,500 m3 |

525,000 m3 |

452,250 m3 |

452,500 m3 |

537,500 m3 |

453,250 m3 |

456,000m3 |

|

経済性 |

工事費指数:100 工事費単価指数:100 |

工事費指数:50 工事費単価指数:58 |

工事費指数:58 工事費単価指数:78 |

工事費指数:92 工事費単価指数:123 |

工事費指数:123 工事費単価指数:139 |

工事費指数:58 工事費単価指数:78 |

工事費指数:76 工事費単価指数:101 |

出典:次期最終処分場等検討委員会報告書をもとに作成

表5:AHP法による評価

|

委員全員を対象とした集計結果 |

候補地住民代表を除く委員を 対象とした集計結果 |

||||

|

候補地 |

総合重要度 (%) |

候補地 |

総合重要度 (%) |

||

|

No.1 |

3.08 |

(11.0) |

No.1 |

2.22 |

(12.3) |

|

No.2 |

6.23 |

(22.3) |

No.2 |

4.25 |

(23.6) |

|

No.6 |

3.20 |

(11.4) |

No.6 |

2.04 |

(11.3) |

|

No.11 |

3.06 |

(10.9) |

No.11 |

1.90 |

(10.6) |

|

No.12 |

3.46 |

(12.4) |

No.12 |

1.94 |

(10.8) |

|

No.15 |

2.22 |

(7.9) |

No.15 |

1.58 |

(8.8) |

|

No.18 |

6.75 |

(24.1) |

No.18 |

4.05 |

(22.5) |

出典:次期最終処分場等検討委員会報告書

以上の結果を基に、次期最終処分場検討等委員会において総合的な考察を行い、3候補地のいずれかで実現を図ることが妥当との結論に達した。3候補地の選定理由は以下、表6のとおりである。

表6:3候補地選定の理由

|

候補地 |

選定理由 |

|

No.1 |

自然環境保全の面からは検討すべき課題を抱えている。しかし、「高速道路」という住民との間に人工的な遮蔽物が存在することは最終処分場建設候補地としての一つ利点のになる。また、高速道路からの搬入路の取り付けということも、地元住民における迷惑度の点で、候補地として評価できる。 そこで問題は、自然環境の保全をどう補うか、地元住民への還元の方法、隣のB町の「F鳥獣保護地域」との調整がポイントになる。谷の傾斜角度は急であるので階段状の最終処分場とし、埋立後の緑化を徹底的に行うことにより現在の自然環境に近いレベルを守ると同時に、地域の子供たちの自然環境教育の場とすることも考えられる。 また、当地にはきれいな湧き水がある。搬入路を高速道路から取り付けることにより、今まで開放されなかった谷戸が二つこの搬入路で開放され、きれいな湧き水とで、「ホタル」の名所として復元できる可能性を持っている。「T梅林」と、「ホタルの里」の名所として地域が誇れる施設とすることが考えられる。 また、現在の「T梅林」は、訪れる人の交通の便が悪いが、搬入路を利用した交通の便の改善も評価できよう。「T梅林」と「ホタルの里」が観光資源として地元に大きく寄与することができれば、それも廃棄物の有効利用の一形態ということができよう。 この自然環境の保全と地元への還元が両立するためには、市をはじめ関係者における特段の努力が要求される。 活断層は、問題にならない。 |

|

No.2 又はNo.18 |

選定の理由を述べる前に、20余年という長きにわたって、多くの苦渋と負担に耐えていただいてきた地元Nの住民の皆さんに、市当局は無論のこと、横須賀市全市民が深く感謝とお礼を述べなければならない。 さて、選定の理由であるが、No.2については、前後が最終処分場に囲まれており、平らな土地に大きな穴が開いた状態であるので、この部分を前後と同一のレベルとして全体として平坦とするメリットが評価できる。現状では、穴の開いた状態で中にたまる降水の処理を半永久的に行う必要があり、将来、この場所に多くの市民の出入りがあるとすれば、その安全対策に万全を期さなければならない。 この空間の埋め方については、「埋土」という方式も考えられるが、前後が廃棄物の埋立てであることを考え、また、これからの埋立ては、「生ごみ」や「プラスチック(現在の減容固化は行わないものとして)」は適正に中間処理され、「土」とそれほど変わらない性状とすることができるので、廃棄物も有用な埋立材として評価できるのではないか。 一方、ここでの最終処分場の建設費は最も少なくて済むという利点あるもある。また、市民と環境とのつきあいの場を平地化して市民の森を育て、利用するという条件では最も適している。 No.18については、谷戸の約300m下流で、「県営公共工事建設発生土処分場(以下「県処分場」という。約160万m3の予定)」として、すでに工事が始まっている。また、市のプラスチック類減容固化施設南側に位置する場所も残土処分場であり、候補地の上下が残土による埋立地となる。その間の谷戸で、良好な自然環境を保全することは難しく、このまま放置すれば、現在の状態より悪化することが予想される。そこで前後の残土埋立地を廃棄物の最終処分場の設置によりつなげ、谷戸の傾斜に応じた新たな環境を創設することとし、自然環境を復元する方策も検討に値すると考える。この候補地は、谷の急な傾斜角度にあり、工事費は高い。 しかしながら、工事用の車両の搬入や廃棄物の埋立用の搬入路については、「県処分場」の施設が使用できる可能性があり、それにより地元住民に工事用の車両及び廃棄物の搬入について迷惑を掛けないという利点が評価できる。 また、Nの居住地域からかなり離れていることも考慮すべきである。 活断層は、問題にならない。 |

|

No.12 |

旧T球場奥の候補地は、最も自然環境を保全する面からの問題を抱えている。 T地区の丘陵地帯の自然環境方針が不明確であるので、その解決策は具体的になりにくい。ただし、その他の地域(No.1、No.2とNo.18以外)と比べると、周辺環境への影響、特に住民の居住地域と離れていることと地形などでは、谷の傾斜角度が急であることを除き、土地の利用状況から最終処分場の建設候補地として適していると判断できる。また、搬入路も建設が容易で幹線道路から取り付けがしやすい。T養護学校への影響は、最低限に抑えることが可能である。 さらに、近隣に民間の最終処分場が存在することも問題として指摘できる。この最終処分場は市の焼却残灰が月約1,300t搬入されており、ここの処分場の処分量の約30%を占めているので、この民間最終処分場も考慮に入れるべきである。 しかしながら、その最終処分場の地域への影響を考慮しても、例えば、候補地と民間の最終処分場との距離は約1km程であるが、その間、T山があるなど総合的に見て対象として考えることができるであろう。 特に問題としては、「湧き水」が非常に多いことで、この「湧き水」の保全と利用の検討を考えるべきである。その「湧き水」を利用している水田については、現在、約4水田のみであり、別途の対策が考えられる。 T不動尊に対して、におい、ほこり等の対策は可能であるのではないか。また、現在未整備の「ハイキング」の道を作り、自然学習センターを埋立地の跡地に建設するなどが考えられる。 このT地区の丘陵地帯は、O山丘陵地帯と比べると自然環境が比較的残されている地域であるので、T地区の丘陵地帯の自然環境保全計画を早急に樹立し、その中で最終処分場問題を考えることが最適と思われる。 活断層の問題は、さらに検討する必要がある。 |

出典:次期最終処分場等検討委員会報告書をもとに作成

3.その後の選定過程について

絞り込まれた3か所のうち、いつ、どこに次期最終処分場をつくるかについては、横須賀市が検討することになっており、現在検討が進められている。

資料及び図の出典:廃棄物分別収集及び施設整備検討委員会「廃棄物分別収集及び施設整備に関する検討結果報告書」平成9年3月

次期最終処分場選定等検討委員会「次期最終処分選定等検討委員会報告書」平成10年2月