廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

参考資料1-3 狛江市の一般廃棄物中間処理施設の建設等の検討事例

※本資料は、「総合的環境アセスメント総合研究会報告書」の「参考資料3 第2節 政策・計画段階での環境影響評価の実施事例 (3)狛江市の一般廃棄物中間処理施設の建設」を基に、参考文献に示す資料を参照して加筆等を行ったものである。

- 経緯

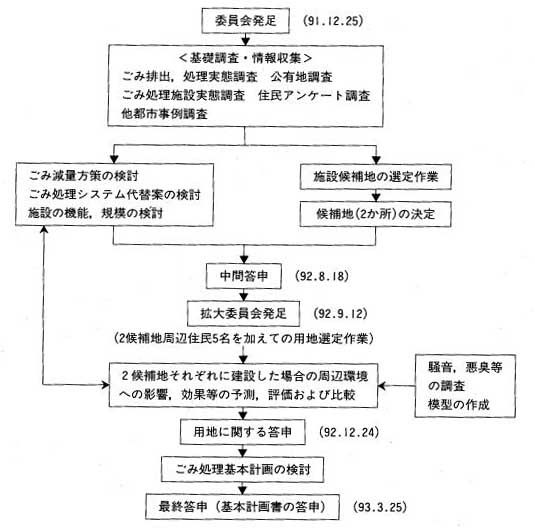

東京都狛江市は人口約7万3千人(当時)、面積6.39km2の住宅密集地である。狛江市では、ビン・缶の中間処理が1989年より市内の空き地で行われていたが、周辺住民の苦情により業務の継続が不能となる等の経緯があり、市内に中間処理施設を立地する(早急な)必要が生じることとなった。そこで、市ではそのための用地取得、施設設計等を進めたが、1991年に市が建設を予定していたビン・缶の中間処理施設が市民の強硬な反対により凍結されたことが契機となって、1991年より当該施設の立地選定の段階から市民の参加も得て検討が行われることとなり、その過程で環境への配慮が行われている。(図1)

中間処理施設の反対は隣接地の保育園の父母会が中心となって行われた。市民も施設の必要性は概ね理解していたが、市の当初示した施設案が住民にとっては突然のものであり、どこに立地するかで紛争が生じたものである。施設の必要性は一般市民にも概ね理解されており、リサイクル運動を続けてきた住民もあったため、事業の凍結後半年ほどで市民参加による計画づくりが行われることとなった。

91年12月には、市の要綱に基づいて、市民12名、専門家6名からなる「狛江市一般廃棄物処理機本計画策定委員会(通称、ごみ市民委員会)」が設置され、一般廃棄物を対象にごみ処理基本計画を作成し、ビン・缶の中間処理施設についても、この計画の中で用地の選定から検討されることとなった。委員会の事務局は市とコンサルタントが担当している。

ごみ市民委員会の設置後の約8ヶ月間で、ビン・缶の中間処理施設の用地の候補が絞り込まれている。ごみ市民委員会での検討は、市全体の一般廃棄物の処理問題についての議論から始められ、廃棄物の半減が具体的な目標として掲げられた上で、中間施設の立地の問題が検討された。

適地であるかどうかを決める条件としては、以下の項目が定められた。

[1].緩衝帯、建ぺい率等を考慮し、1,000~2,000m2の面積を有すること

[2].構造物がないこと、ある程度の広がりを有すること

[3].用地取得の難易性を考慮し、公有地に限ること

[4].都市計画上の、いわゆる用途地域指定についての制約がないこと

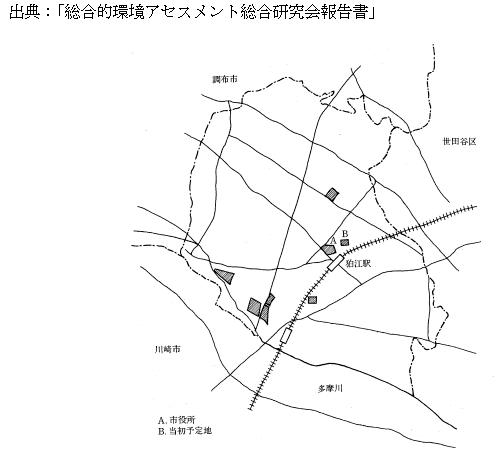

市はまず公有地32ヶ所のリストを公開し、ごみ市民委員会において、その中からまず8ヶ所(図2)に候補地の絞り込み作業が行われている。この過程で、市民グループでは様々な形での自主活動が繰り広げられ、施設の必要性や設計条件等が整理された。その後、ごみ市民委員会は、さらに候補地を2ヶ所に絞り込んでいる。この2ヶ所は紛争の原因となった市の当初予定していた用地と、市役所1階の駐車場である。これら2地点を明記して中間報告がまとめまとめられている。

図1 ごみ市民委員会による検討手順の概要(委員会発足~最終答申)

図2 狛江市ごみ中間処理施設の建設候補地(8箇所)

出典:原科(2000)

2. 最終的な候補地の選定と環境配慮

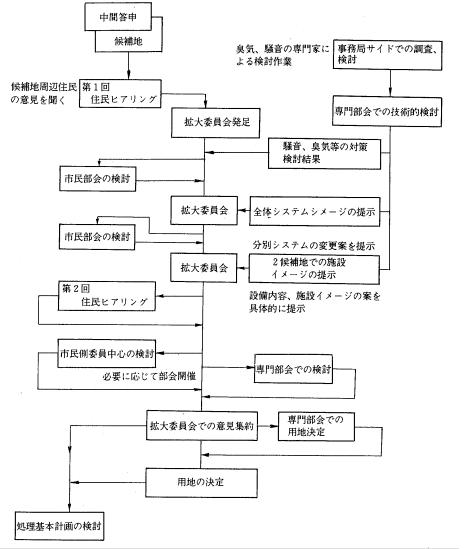

その後、2つの案についてさらに検討を深めるため、92年9月からは2ヶ所の立地候補地周辺の新たに5人の地元委員が加わった拡大ごみ市民委員会が設けられ、説明会やヒアリング等を行いながら、最終的な立地点選定作業が行われた。(図3)

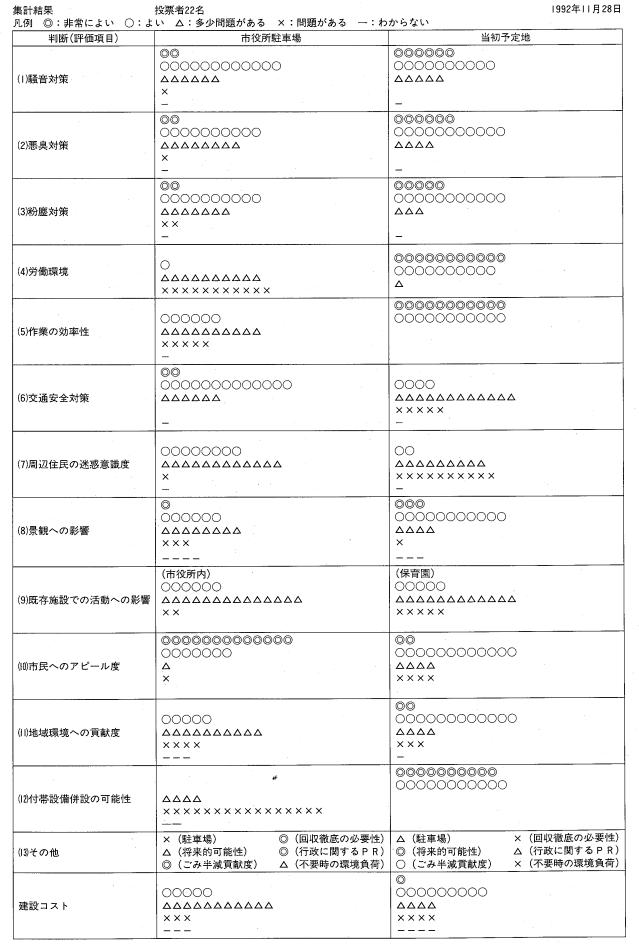

代替案の検討のため、両候補地の制約条件や騒音や悪臭等の環境対策の検討のための情報収集が行われた。最終的には、社会・経済面を含めた14項目にわたる評価表を両案に対して作成して、これに従い各委員が個別に評価し、両案の比較検討が行われた。表1は、拡大市民委員会の各委員が評価した結果を集計したものである。

評価表の14項目のうち、9項目が周辺環境や労働環境等へのマイナスの影響、3項目が市民のアピールや地域環境への貢献などプラスの影響である。比較評価を行った結果、当初予定地は、労働環境、作業の効率性、附帯設備の併設の可能性の3点で特に良く、騒音対策、悪臭対策、粉塵対策等でも明確に良好であった。市役所駐車場が特に良いのは市民へのアピール度だけである。建設コストに関しても当初予定地の方がやや良いという判断がなされた。最終的

には市民委員会の場では結論が出せず、第3者の立場にある専門家部会に判断が任され、専門家部会では全員一致で以下の結論を得た。

- 当初、市が計画していた地点を選定する。

- 但し、付帯条件をつけ、それが満たされることを条件とする。

この付帯条件(緑化等)については、

その後の拡大市民委員会で、市側の事

情も考慮に入れながら最終的に決定された。

そして、施設計画の中身については、単に

ビン・缶の中間処理だけでなく、市民にお

るリサイクル活動の拠点となるよう機能が付加

される

図3 拡大市民委員会の活動経過

出典:寄本(1993)

とともに、地域の周辺環境への影響を緩和するようデザインされている。

表1 用地選定のための2代替案の比較検討表

出典:「総合的環境アセスメント総合研究会報告書」

3. その後の経過等

1993年1月には、「付帯条件」にそって建設市民委員会が設置され、基本設計が開始され、1993年11月に着工、その一年後に施設が稼動開始した。

また、1993年3月には、一般廃棄物処理基本計画の最終答申がとりまとめられている。この計画の理念としては、「環境保全のための循環型都市を目指す」、「ごみ半減の実現を目指す」、「自区域内処理の原則をふまえて、市民が自らの排出するごみに対して責任を持つ」の3つが掲げられている。

狛江市の事例では、立地選定の段階から市民参加と情報の公開が進められていることに特徴がある。その際、市民委員会内部の検討のみでなく、2度にわたって周辺住民からの意見聴取を行って周辺住民の意見を反映する、市民委員の手によってニュースレターを作成するなど多くの市民に審議の過程を知ってもらうなどの取組みも行われている。

廃棄物の処理施設は総論賛成、各論反対となる典型例であるが、計画の早期段階から市民が積極的に参加するプロセスが設けられたことによって市民の理解も得られ、比較的短期間で合意形成が図られている。今回の事例では、市民参加を進めるために相当程度の時間と費用がかけられているが、紛争がこじれた場合の時間や費用に比べればずっと少ないものと考えられる。

資料及び図の出典:「総合的環境アセスメント総合研究会報告書」

寄本勝美「市民参加の合意形成-狛江市のリサイクル・センター用地の選定をめぐって」,地域開発,1993.5,pp.15・1

原科幸彦「改訂版 戦略的環境アセスメント」,放送大学教育振興会,2000.3

山本耕平「ごみ問題と市民参加」(廃棄物学会市民編集号C&G第1号 所収)(http://www2u.biglobe.ne.jp/~kouhei-y/gomitosanka1.htm)