廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)

廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る

参考資料1-2 釧路支庁管内におけるごみ処理の広域化の検討事例

1. ごみ処理の広域化に関する検討内容の概要

「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(平成9年1月、厚生省)及び「ごみ処理の広域化計画について」(平成9年5月28日付け厚生省通知)において、ダイオキシン類の発生防止のためには、ごみ処理の広域化を図ることが必要とされたことから、北海道で「ごみ処理の広域化計画」が策定された。これを踏まえ、釧路支庁管内においてもごみの広域処理を行うこととなった。

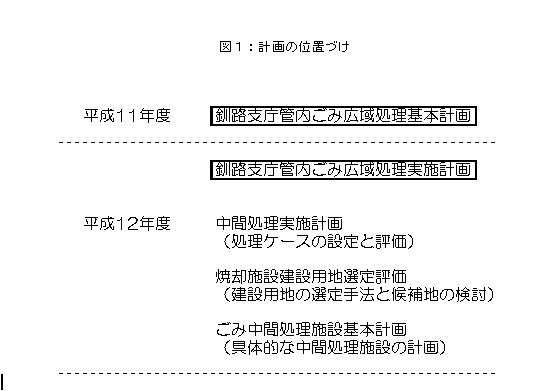

釧路支庁管内ごみ処理広域化に際しては、平成12年3月に上位計画として「釧路支庁管内ごみ広域処理基本計画」が策定された。この計画においては、計画の目的、ごみ処理の現状を踏まえた上でのごみ処理基本計画の基本方針等が定められている。また、「釧路支庁管内ごみ広域処理実施計画」として、「中間処理実施計画」、「焼却施設建設用地選定評価」、「ごみ中間処理施設基本計画」が定められた。計画の位置づけについては、図1に示すとおりである。

処理ケースの設定と評価について検討する「中間処理実施計画」においては、4つの計画案が検討され、施設を1ヶ所に建設する案で検討を進めていくことが決定された。また、「焼却施設建設用地選定評価」において、焼却施設候補地として、7ヶ所が抽出され、最終的に釧路市高山地区が焼却処理施設の候補地として選定された。また、中間処理施設についての内容や諸条件を検討する「ごみ中間処理施設基本計画」が策定された。

2.「釧路支庁管内ごみ広域処理基本計画」策定までの経緯

従来の焼却処理は、低温による不連続運転が主流であったが、ダイオキシン類の発生が明らかとなった。それに対し、ダイオキシン類発生防止対策として、厚生省(当時)は、平成9年1月に「ごみ処理に係るダイオキシン類の発生防止等ガイドライン」を策定し、ごみの焼却処理により生じるダイオキシン類発生防止対策として、ごみの減量化やリサイクル施設の推進による焼却量の抑制、排ガス処理施設を有した連続焼却施設の建設とごみ処理の広域化の推進を打ち出した。また、「ごみ処理の広域化計画について」(平成9年5月28日付け厚生省通知)の通達を行い、今後新設されるごみ処理施設は、原則としてダイオキシン類の排出の少ない全連続炉とし、焼却能力300/日以上(最低でも100/日以上)の全連続式ごみ焼却施設が可能となるよう、市町村の広域ブロック化を進めることを定めた。これを受け、北海道では平成 9年12月 に「ごみ処理の広域化計画」を策定し、これに基づき釧路支庁地域は釧根西部ブロックとされた。(なお、平成12年2月に釧路ブロックに名称が変更となった。構成市町村は変更なし。)

以上の点を踏まえて釧路支庁管内においては、施設規模に適したごみ量の確保、施設の建設費等の経済的な面から、複数の市町村が連携してごみ処理に取組むことになり、平成10年9月に「釧路支庁管内ごみ広域処理検討協議会」を設立してごみ処理の広域化について検討することとなった。

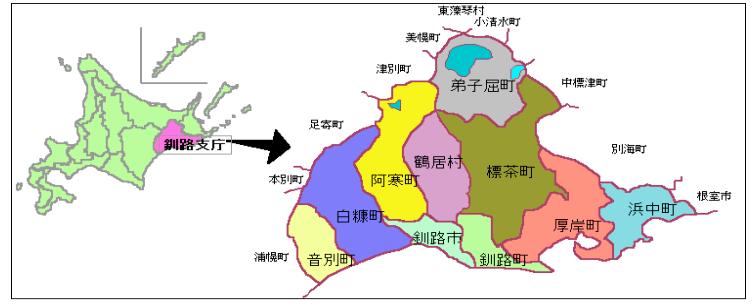

平成10年9月に設立された「釧路支庁管内ごみ広域処理検討協議会」(以下「協議会」とする。)の対象地域は、釧路支庁管内の1市8町1村(釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、阿寒町、鶴居村、白糠町、音別町)である。協議会は、委員として釧路支庁管内の市町村長、事務局として北海道釧路支庁地域政策部環境生活課から構成されており、会長は釧路市長が務めている。

釧路支庁管内の地図を図2に示す。

図2:釧路支庁管内地図

3.「釧路支庁管内ごみ広域処理基本計画」の概要

『「2.釧路支庁管内ごみ広域処理基本計画」策定までの経緯』で述べた国の「ごみ処理に係るダイオキシン類の発生防止等ガイドライン」策定、ごみ処理の広域化計画策定指示、そして北海道の「ごみ処理の広域化計画」策定の一連の流れを踏まえ、平成12年3月に「釧路支庁管内ごみ広域処理基本計画」(以下、「ごみ広域処理基本計画」とする)が策定され、発表された。以下に計画の概要を示す。

3-1. 計画の目的

現状のごみの処理状況や地域特性を把握し、将来のごみ発生状況の予測と、収集、処理方法を検討し、ごみの排出抑制・再資源化・減量化を踏まえた上で、釧路支庁管内に適したごみ処理広域化基本計画を策定することが目的とされた。

3-2. ごみ処理の現状とごみ処理の課題

3-2-1. ごみ処理の現状

釧路支庁管内におけるごみ処理の運営・維持管理体制は、各市町村によって異なっている。ごみの分別数は、4~5分別となっており、平成11年度からは、全ての市町村で、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ゴミ、資源ごみの分別収集が実施されている。

ごみの焼却処理は、釧路市と釧路町を除く8町村で行われており、釧路市と釧路町は、直接埋立を行っている。(釧路町は、釧路市に委託してごみ処分を行っている。)埋立処分量の合計は、平成6年度から平成9年度にかけては、減少したが、浜中町と鶴居村がダイオキシン類排出削減対策として平成10年度からの焼却処理を中止したため、平成10年度において再び増加し、平成6年度の処分量より多くなった。

なお、ごみ処理の現状に関しては、別表1を参照のこと。

3-2-2. ごみ処理の課題

釧路支庁管内のごみ処理における緊急的な課題として、ごみ処理施設の平成14年度の法規制への対応が挙げられた。平成14年12月施行の構造基準・維持管理基準に適合していない施設は、ごみ処理の広域化を実施しない場合は、施設を改造するか、施設を廃止して可燃ごみの直接埋め立てに移行することが想定された。

3-3.ごみ処理技術の適用の検討

ごみ処理に適用可能な技術とその選定条件が整理された。詳細は、表1のとおりである。この表に挙げられた技術を組み合わせたモデルケースを設定し、検討を行うこととされた。

表1:適用可能な技術とその選定条件

| 組み合わせの項目 | 条件 | |

| 収集・運搬 | 直接運搬 | 一般に30~40km以内程度。 |

|

中継施設 |

一般に30~40km以上程度。既設の焼却施設を改造しての利用も可。30t/日以上が国庫補助対象。 |

|

| 中間処理 |

焼却施設 (ガス化溶融を含む) |

100t/日以上(300t/日以上が望ましい) |

|

固形燃料(RDF)化施設 |

RDFの利用先の確保が必要。 |

|

|

高速堆肥化施設 |

生成品の用途確保が必要。 厨芥ごみ以外の可燃物は、別途に処理施設が必要。 |

|

| 不燃・資源・粗大 |

粗大ごみ処理施設 |

家電リサイクル法の考慮が必要。 |

|

リサイクルセンター |

5t/日未満の施設 |

|

|

リサイクルプラザ |

5t/日以上の施設中古品・不用品の再生設備、再生利用に必要な保管展示、交換のための設備が必要。 |

|

| 最終処分 |

最終処分場 |

ダイオキシン類の処理が必要になる。 |

3-4. ごみ処理システムの立案

実際に採用可能な施設を組み合わせ、詳細に検討するモデルケースが設定された。詳細は、表2のとおりである。広域化による効果を比較するため、参考として現状の10市町村でそれぞれ同様の処理システムを整備するケースについても加えられた。これらのモデルケースは、管内全体で政府の示すごみ減量目標をクリアすることが最低の条件とされ、高速堆肥化処理量が設定された。

表2:ごみ広域処理システムのモデルケース

|

モデルケース(A案) 集約焼却1施設+スラグ利用ケース |

・ガス化溶融施設1か所(スラグ100%利用) ・高速堆肥化施設4か所(収集ごみ中の厨芥を10%回収) ・破砕対象ごみ処理施設4か所 |

|

モデルケース(B案) 集約焼却2施設+スラグ利用ケース |

・ガス化溶融施設2か所(スラグ100%利用) ・高速堆肥化施設4か所(収集ごみ中の厨芥を10%回収) ・破砕対象ごみ処理施設4か所 |

|

モデルケース(C案) 集約焼却1施設+スラグ埋立ケース |

・ガス化溶融施設1か所(スラグ埋立) ・高速堆肥化施設4か所(収集ごみ中の厨芥を40%回収) ・破砕対象ごみ処理施設4か所 |

|

モデルケース(D案) 集約焼却2施設+スラグ埋立ケース |

・ガス化溶融施設2か所(スラグ埋立) ・高速堆肥化施設4か所(収集ごみ中の厨芥を40%回収) ・破砕対象ごみ処理施設4か所 |

|

モデルケース(E案) 固形燃料化+RDF発電施設ケース |

・固形燃料化施設4か所 ・RDF発電施設1か所(スラグ100%利用) ・高速堆肥化施設4か所(収集ごみ中の厨芥を10%回収) ・破砕対象ごみ処理施設4か所 |

|

各市町村独自整備ケース (参考) |

・各市町村別焼却施設10か所(溶融含む、スラグ100%利用) ・高速堆肥化施設10か所(収集ごみ中の厨芥を10%回収) ・破砕対象ごみ処理施設10か所 |

|

※2か所集約…西部地域(釧路市、釧路町、阿寒町、鶴居村、白糠町、音別町)、東部地域(厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町) |

|

|

※4か所集約…中央地域(釧路市、釧路町、阿寒町、鶴居村)、東部地域(厚岸町、浜中町)、北部地域(標茶町、弟子屈町)、西部地域(白糠町、音別町) |

|

3-5.ごみ広域処理システムの評価

設定されたモデルケースごとに焼却施設に係る事業費、ダイオキシン類総排出量、小規模焼却施設の設置、一酸化炭素排出量、資源化量、最終処分量、厨芥ごみの分別収集量の各項目について比較がなされた。その結果、固形燃料の発電施設を整備する必要があるE案は、整備費用等の面からコストが高くなるため除外され、現実的にはA~D案が採用可能なシステムとされた。将来的にはスラグ有効利用の可能性があることが考慮され、スラグを利用するA案、B案が選択された。

焼却処理施設を2か所に集約するB案については、東部地域に整備するごみ焼却施設が100t /日未満の小規模施設となるため、国庫補助事業とするためには、広域化計画に位置づける必要が生じた。

モデルケースの比較評価の詳細については、表3の通りである。

表3:モデルケースの評価比較のまとめ

|

モデルケース |

ケース |

A案 |

B案 |

C案 |

D案 |

E案 |

参考 |

|

|

施設数 |

焼却1 堆肥化4 破砕1 |

焼却2 堆肥化4 破砕4 |

焼却1 堆肥化4 破砕4 |

焼却2 堆肥化4 破砕4 |

燃料化4 堆肥化4 破砕4 発電1 |

焼却10 堆肥化10 破砕10 |

||

|

スラグの利用 |

あり |

あり |

なし |

なし |

あり |

あり |

||

|

堆肥化率 |

10% |

10% |

40% |

40% |

10% |

10% |

||

|

事業費 |

1.収集運搬経費 |

百万円/年 |

1,862 |

1,833 |

1,871 |

1,840 |

1,814 |

1,748 |

|

2.施設運転経費 |

百万円/年 |

555 |

577 |

566 |

586 |

1,196 (977)※1 |

759 |

|

|

3.施設人件費 |

百万円/年 |

235 |

315 |

235 |

315 |

390 (300)※1 |

1,545 |

|

|

4.計(1+2+3) |

百万円/年 |

2,652 |

2,725 |

2,672 |

2,741 |

3,400 (3,091) ※1 |

4,052 |

|

|

5.施設建設費 |

百万円 |

29,000 |

32,000 |

31,200 |

32,800 |

41,700 |

48,900 |

|

|

(内、焼却又は燃料) |

(18,900) |

(21,000) |

(18,100) |

(19,700) |

(19,300) |

(29,100) |

||

|

(内、堆肥化) |

(1,100) |

(1,100) |

(2,100) |

(2,100) |

(1,100) |

(2,200) |

||

|

(内、破砕処理) |

(5,600) |

(5,600) |

(5,600) |

(5,600) |

(5,600) |

(7,900) |

||

|

(内、RDF発電) |

(9,900) |

|||||||

|

(内、最終処分場) |

(4,300) |

(4,300) |

(5,400) |

(5,400) |

(5,800) |

(9,700) |

||

|

6.5の内、実費負担 |

13,095 |

14,026 |

13,631 |

14,341 |

18,270 |

37,525 |

||

|

(内、焼却又は燃料) |

(8,374) |

(9,305) |

(8,020) |

(8,729) |

(8,552) |

(29,100) |

||

|

(内、堆肥化) |

(489) |

(489) |

(932) |

(933) |

(489) |

(978) |

||

|

(内、破砕処理) |

(2,482) |

(2,482) |

(2,482) |

(2,482) |

(2,487) |

(3,499) |

||

|

(内、RDF発電) |

(4,387) |

|||||||

|

(内、最終処分場) |

(1,750) |

(1,750) |

(2,197) |

(2,197) |

(2,360) |

(3,948) |

||

|

15年間の総合計(4×15年分+6) |

百万円/15年 |

52,875 |

54,901 |

53,711 |

55,456 |

69,270 (60,270) ※1 |

98,305 |

|

|

ダイオキシン総排出量 |

mg-TEQ/年 |

44 |

44 |

40 |

40 |

22 |

44 |

|

|

小規模焼却施設の設置 |

なし |

あり |

なし |

あり |

なし |

あり |

||

|

二酸化炭素排出量 |

t-C/年 |

5,654 |

6,394 |

4,126 |

4,809 |

5,071 |

7,401 |

|

|

資源化量 |

t/年 |

33,200 |

33,200 |

33,300 |

33,300 |

32,600 |

33,100 |

|

|

最終処分量 |

t/年 |

21,900 |

21,900 |

29,000 |

27,900 |

29,800 |

21,900 |

|

|

厨芥ごみの分別収集量 |

t/年 |

2,300 |

2,300 |

9,000 |

9,000 |

2,300 |

2,300 |

|

|

()※1内は、RDF発電施設を除いた場合。 ()内は、建設費の内訳。 |

||||||||

3-6.ごみ広域処理基本計画

3-6-1. 概要

「ごみ広域処理基本計画」におけるごみ減量目標年度は、政府が示すごみの減量目標年度と同様に平成22年度に設定された。対象地域は、釧路支庁管内全域の1市8町1村とされた。

3-6-2. 基本方針

釧路支庁管内におけるごみ広域処理の基本方針は、以下のとおりである。

(1) 計画対象は、管内全域で排出される一般廃棄物とする。

(2) 政府の示すごみの減量目標を基本として、本管内ごみ減量の数値目標を設定し、可能な限りごみの減量化を図る。

(3) 本管内で緊急的に対応の必要なごみ焼却施設は、集約化を図り早急に可燃ごみ広域処理施設の整備を行う。

(4) 可燃ごみを対象とする広域処理施設は、ごみ焼却施設とする。

(5) 広域ごみ焼却施設では、熱回収を行いエネルギーの有効利用を図るとともに、スラグの再利用を行って最終処分場の延命化を図ること。

(6) 厨芥ごみについては、家庭や事業所における自家処理の推進を図り、高速堆肥化施設の整備についても検討していく。

(7) 資源ごみ(容器包装廃棄物を含む)の処理・保管については、当面各市町村別に対応する。

(8) 粗大ごみと不燃ごみ(容器包装廃棄物を除く)の処理を行う破砕対象ごみ処理施設については集約化を図る方針とするが、本管内での集約施設数は継続的な課題として今後も検討を続ける。

(9) 最終処分場については、各市町村が必要な最終処分場の確保を行う。

具体的な施策について、以下に示す。

3-6-3. 排出抑制・再資源化計画

政府の示すごみ減量目標を考慮して平成22年度の釧路支庁管内のごみ排出量を平成8年度の実績に対して5%以上削減させることが定められた。住民や事業者による厨芥ごみの堆肥化、分別排出の徹底、廃家電の引き渡し、過剰包装の自粛、詰め換え製品の使用促進への取組み、住民団体による資源回収、不要品の交換、再生品の使用促進、ごみ排出場所の衛生管理への取組み、市町村の広報活動、教育活動、ごみ減量活動への支援、多量排出事業者への指導の取組みにより、ごみ排出量の10%削減を目指すこととされた。

3-6-4. 収集運搬計画

収集運搬の効率化、労働安全衛生対策の徹底、特別管理一般廃棄物対策、適正処理困難物対策、事業系ごみへの対策が定められた。ごみの分別区分を可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ(容器包装廃棄物を含む)、その他のごみ(乾電池、蛍光管等)の5つとし、また、資源ごみの分別収集体制は、各市町村が必要に応じて整備することとなった。

3-6-5. 中間処理計画

ごみの高度減容化と、ダイオキシン類削減対策を行うため、釧路支庁管内でのごみ処理施設の広域化を早急に図り、不燃ごみと粗大ごみについても広域化を図ることが定められた。

再生利用量は、ごみ排出抑制・再資源化対策と中間処理計画を併せ、目標年度の22年度には、排出量に対して24%以上とされた。焼却量については、平成8年度の実績に対して15%以上の削減(現在焼却処理を行っていない市町村については、平成8年度における排出量に対する焼却量の全国の割合である75%が焼却されていると仮定する。)、最終処分量は、平成8年度実績に対して50%以上削減することを目標とし、中間処理施設の整備を行うこととされた。

また、可燃ごみ、粗大ごみと不燃ごみ、資源ごみ、乾電池・蛍光管等のその他有害ごみの中間処理の方針、ごみ焼却施設整備についての方針、破砕対象ごみ処理施設の整備について、そして資源ごみの処理・保管施設についての方針が策定された。

3-6-6. 最終処分計画

最終処分量の削減目標は、平成8年度の実績に対して50%以上とされた。最終処分場については、基本的に、各市町村別に今後も検討し、周辺市町村と共同で、設置・利用する方法も検討されることとなった。

3-6-7. 資源化・減量化計画

釧路支庁管内での目標年度におけるごみの資源化・減量化の目標量は、再生利用量として、排出量に対して24%以上、最終処分量として、平成8年度実績に対して50%以上の削減と定められた。ごみの資源化・減量化等の目標を達成させるための施策として、厨芥ごみの堆肥化(収集ごみ中の厨芥ごみの10%以上の量の資源化)、容器包装廃棄物の分別収集による回収の促進(総排出量の80%以上を回収目標量とする)、焼却施設から排出されるスラグの骨材等への利用の促進が定められた。

4. 焼却施設建設用地選定評価(1次選定、2次選定)及び中間処理施設実施計画

焼却施設建設用地選定評価(1次選定、2次選定)及び中間処理施設実施計画の2つの資料を参考として、平成12年12月26日に協議会において可燃ごみの焼却方法、焼却施設数、建設用地についての検討がなされた。

焼却施設数については、管内1ヶ所に建設する方向で検討を進めていくこと、焼却施設の建設用地は、2次選定において候補地として抽出された釧路市、釧路町管内の7ヶ所について3次選定を進めることが決定された。

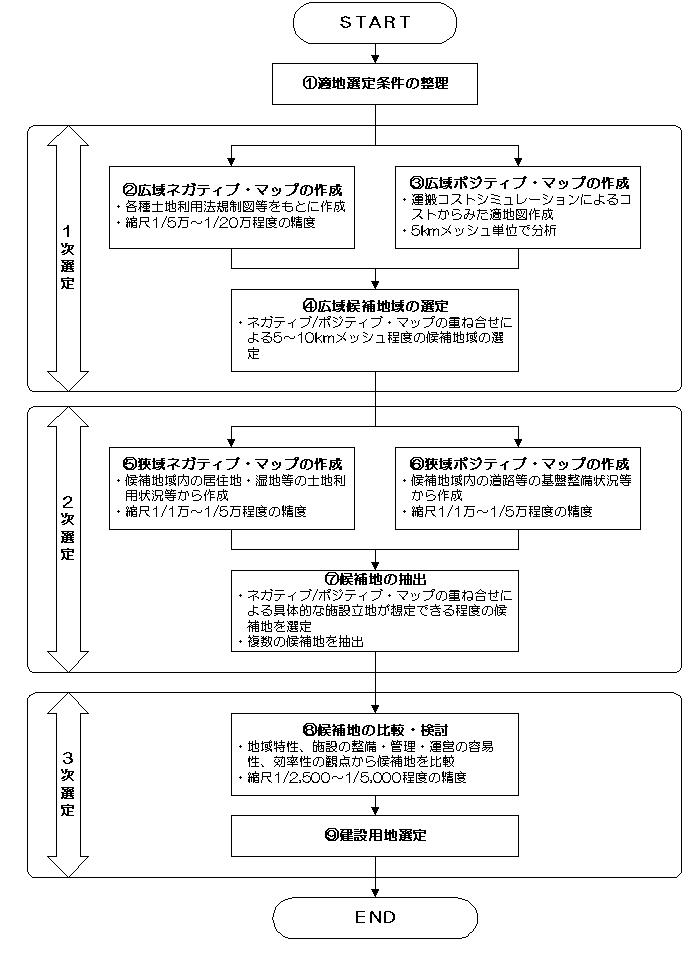

焼却施設建設用地選定の流れについては、図3を参照のこと。

図3:焼却施設建設用地選定フロー

4-1.焼却施設建設用地選定の1次選定(広域候補地域の選定)

法規制による規制地域や、輸送運搬コストを考慮した広域的な候補地域が抽出された。

選定方法としては、土地利用規制(自然環境保全関連エリア、土地利用関連エリア)による検討を行った広域立地回避地図(広域ネガティブ・マップ)と、輸送運搬コスト(焼却施設が1ヶ所に集約する場合と2ヶ所に集約する場合の2パターンについて)による検討を行った広域立地適地図(広域ポジティブ・マップ)が作成され、これらを合わせて検討が行われ、広域候補地域が抽出された。

なお、広域ネガティブ・マップと広域ポジティブ・マップの事例(焼却施設1ヶ所の場合)、広域候補地域地図の事例(焼却施設1ヶ所の場合)は別図1~3を参照のこと。

ネガティブ・マップとポジティブ・マップの重ねあわせから、立地回避地区以外の面積が比較的面状にまとまっている地域、そして施設を1ヶ所に集約した場合と2ヶ所に集約した場合のそれぞれにおいて運搬コストランキングの上位10%に含まれるメッシュのコストを基準として、それより低いメッシュを候補地とすることとされた。この結果、候補地域は表4の通りとなった。

なお、コストの推計方法、施設を1ヶ所に集約した場合と2ヶ所に集約した場合のそれぞれにおいての運搬コストについては、別図4、別表2を参照のこと。

表4:広域レベルにおける候補地域

|

候補地域 |

対象市町村 |

候補地域内における 回避地域外エリア面 |

1ヶ所ケース |

2ヶ所ケース |

|

釧路市 西部候補地域 |

釧路市 |

約960(ha) |

○ |

○ |

|

釧路市 中央部候補地 |

釧路市 |

約4,670(ha) |

○ |

○ |

|

釧路市 東部候補地 |

釧路市 |

約930(ha) |

○ |

○ |

|

釧路町候補地域 |

釧路町 |

約1,400(ha) |

○ |

○ |

|

鶴居村候補地域 |

鶴居村 |

約940(ha) |

○ |

|

|

標茶町候補地域 |

標茶町 |

約620(ha) |

○ |

|

|

厚岸町北部地域 |

厚岸町 |

約530(ha) |

○ |

|

|

厚岸町南部地域 |

厚岸町 |

約1,700(ha) |

○ |

4-2. 2次選定(候補地の抽出)

1次選定において選定された広域立地候補地域における周辺の現況土地利用との関係(居住地、湿地)や幹線道路とのアクセス性を考慮した候補地が抽出された。

抽出方法としては、一団の居住地からの距離と湿地の分布による検討を行った狭域ネガティブ・マップ、幹線道路からの距離による検討を行った狭域ポジティブ・マップが作成され、この2つを合わせて検討が行われた。狭域ネガティブ・マップ・狭域ポジティブ・マップの重ねあわせによる検討の結果、焼却施設を1ヶ所にした場合として釧路市内で6ヶ所、釧路町で1ヶ所の計7ヶ所が候補地として抽出された。焼却施設を2ヶ所にした場合として、西部ブロックには焼却施設を1ヶ所にした場合と同様の7ヶ所が、また、東部ブロックとして厚岸町内に3ヶ所が抽出された。なお、狭域ネガティブ・マップの事例(居住地からの距離圏図)、狭域ポジティブ・マップ、立地候補地図については、別図5~7を参照のこと。

4-3. 中間処理施設実施計画

4-3-1. 計画案の作成

採用可能な技術を「ごみ広域処理基本計画」で検討された中間処理施設の種類と組み合わせて、ごみ処理システムの計画案が作成された。計画案として表5に示されている4案の検討がなされた。また、中継施設を設定することも検討され、焼却施設の1か所集約ケースについて4案、2か所集約ケースについても1案が検討された。

この「中間処理施設実施計画」は、施設計画目標年次を稼働7年目の平成24年とし、その年のごみ量をベースとして焼却施設の検討を行った。

施設規模の算出方法は、平成10年4月8日の厚生省通知(衛環第33号)「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」で定められた算出方法に従った。

表5:計画案の概要

|

計画案A:管内にガス化溶融施設を1施設整備するケース |

※2施設整備する場合、東部施設は厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町を対象とする。西部施設は釧路市、釧路町、阿寒町、鶴居村、白糠町、音別町を対象とする。 |

|

計画案B:管内にガス化溶融施設を2施設整備するケース |

|

|

計画案C:管内にストーカ+灰溶融施設を1施設整備するケース |

|

|

計画案D:管内にストーカ+灰溶融施設を2施設整備するケース |

※ストーカ+灰溶融施設は、流動床式も考えられるが、一般に導入実績の多いストーカ方式を例にとって比較検討された。

4-3-1. 計画案の比較

ごみ焼却施設に関連する事業費、二酸化炭素排出量、その他の項目に関して、比較がなされた。比較の内容は以下の表6のとおりである。なお、詳細な内容については、別表3、別図8~10を参照のこと。

表6:各計画案の比較項目

|

事業費 |

各計画案の収集運搬経費、中継施設・焼却施設の建設費・維持管理費・運転人件費を試算し、事業費の比較を行う。 |

|

二酸化炭素排出量 |

運搬車両からの排出量、焼却による排出量、余熱利用による排出削減量を算出し、各計画案の比較検討を行う。 |

|

その他 |

事業費の比較、二酸化炭素の排出量の比較以外に、再資源化、減量化、施設規模の適性、運転管理技術、システムの実績、ダイオキシン類の削減、エネルギー効率、場外余熱利用施設の設置についての各計画案の比較検討を行う。 |

4-3-2. 計画案比較まとめ

計画案を比較した結果は表7のとおりである。総合評価については、各比較項目の重要度を考慮して検討された。

表7:計画案比較のまとめ(1)

|

単位 |

計画案A |

計画案B |

計画案C |

計画案D |

||

|

ガス化溶融施設 |

ガス化溶融施設 |

ストーカ+灰溶融施設 |

ストーカ+灰溶融施設 |

|||

|

1か所集約 |

2か所集約 |

1か所集約 |

2か所集約 |

|||

|

事業費 |

収集運搬費 |

億円/15年 |

312 |

309 |

312 |

309 |

|

中継施設建設費 |

億円/15年 |

13.0 |

9.0 |

13.0 |

9.0 |

|

|

うち、実質負担分 |

億円/15年 |

(4.8) |

(3.3) |

(4.8) |

(3.3) |

|

|

中継施設維持 管理費 |

億円/15年 |

5.3 |

3.1 |

5.3 |

3.1 |

|

|

中継施設人件費 |

億円/15年 |

8.0 |

6.0 |

8.0 |

6.0 |

|

|

焼却施設建設費 |

億円/15年 |

184 |

196 |

177 |

213 |

|

|

うち、実質負担分 |

億円/15年 |

(82) |

(87) |

(78) |

(95) |

|

|

焼却施設維持 管理費 |

億円/15年 |

82 |

90 |

123 |

139 |

|

|

焼却施設人件費 |

億円/15年 |

17 |

32 |

26 |

50 |

|

|

合計 |

億円/15年 |

◎621 |

○645 |

△664 |

×729 |

|

|

うち、実質負担分 |

億円/15年 |

(511) |

(530) |

(557) |

(605) |

|

|

二酸化炭素排出量 |

t-C/年 |

◎17,767 |

○18,486 |

◎17,767 |

18,486 |

|

|

資源化 |

◎ 未酸化状態の良質な鉄やメタルが回収される |

◎ 未酸化状態の良質な鉄やメタルが回収される |

△ 酸化鉄で回収されるため、低質で再資源化が困難となる |

△ 酸化鉄で回収されるため、低質で再資源化が困難となる |

||

|

減量化 (最終処分量) |

t/日 |

◎ 54.93 |

◎ 54.93 |

○ 57.44 |

○ 57.44 |

|

|

施設規模の適正 |

◎ 他都市の導入事例から適正な規模の範囲となる |

○ 東部焼却施設は1炉であるため点検・補修時の対応が必要となり、ごみ処理事業上は適正な規模とは言い難い |

◎ 他都市の導入事例から適正な規模の範囲となる |

○ 東部焼却施設は1炉であるため点検・補修時の対応が必要となり、ごみ処理事業上は適正な規模とは言い難い |

||

表7:計画案比較のまとめ(2)

|

計画案A |

計画案B |

計画案C |

計画案D |

|

|

ガス化溶融施設 |

ガス化溶融施設 |

ストーカ+灰溶融施設 |

ストーカ+灰溶融施設 |

|

|

1か所集約 |

2か所集約 |

1か所集約 |

2か所集約 |

|

|

運転管理技術 |

◎ 従来の焼却と異なるため、高度な運転管理技術が必要 |

○ 従来の焼却と異なるため、高度な運転管理技術が必要。また、東部焼却施設は小規模施設のため、更に高度な運転管理技術が必要 |

◎ 従来の焼却と異なるため、高度な運転管理技術が必要 |

○ 従来の焼却と異なるため、高度な運転管理技術が必要。また、東部焼却施設は小規模施設のため、更に高度な運転管理技術が必要 |

|

システムの実績 |

○ 約10施設 |

△ 約10施設、小規模の稼動実績は皆無 |

◎ 約30施設 |

△ 約30施設、小規模の稼動実績は皆無 |

|

ダイオキシン類の排出濃度 |

◎ 排ガス処理施設の設置と運転管理により、関係法令等の規制値の達成が可能 |

◎ 排ガス処理施設の設置と運転管理により、関係法令等の規制値の達成が可能 |

◎ 排ガス処理施設の設置と運転管理により、関係法令等の規制値の達成が可能 |

◎ 排ガス処理施設の設置と運転管理により、関係法令等の規制値の達成が可能 |

|

ダイオキシン類の総排出量 |

◎ やや少ない |

◎ やや少ない |

○ やや多い |

○ やや多い |

|

エネルギー効率 |

◎ 発電した電気の利用が可能 |

○ 西部焼却施設は発電した電気の利用が可能、東部焼却施設は発電が不可能 |

◎ 発電した電気の利用が可能 |

○ 西部焼却施設は発電した電気の利用が可能、東部焼却施設は発電が不可能 |

|

場外余熱利用施設の設置 |

◎ 場外余熱利用施設の設置が可能 |

○ 西部焼却施設は場外余熱利用施設の設置が可能、東部焼却施設は場内の温水利用程度で場外利用は不可能 |

◎ 場外余熱利用施設の設置が可能 |

○ 西部焼却施設は場外余熱利用施設の設置が可能、東部焼却施設は場内の温水利用程度で場外利用は不可能 |

5. 焼却施設建設用地選定評価(3次選定)

焼却施設建設候補地は、1次選定及び2次選定において抽出された釧路支庁管内の7ヶ所の候補地について、土地関連、インフラ関連、地域社会関連の各項目を比較した結果、平成13年1月31日の協議会で、候補地No.3の釧路市高山地区が選定された。

5-1. 3次選定(候補地の比較検討)

2次選定において抽出された候補地の地域特性(土地関連、インフラ関連、地域社会関連)や施設の整備・管理等の容易性が考慮され比較検討がなされた。比較検討の前提条件として、焼却用地の想定や、交通量の想定も行われた。

管内7ヶ所の候補地を比較・検討した結果、候補地No.3(釧路市高山地区)が焼却施設建設候補地と選定され、3月の協議会において候補地として決定された。

各候補地についての検討の概要は表8のとおりである。

表8:候補地比較検討表(1)

|

比較項目 |

釧路市 |

釧路町 |

||||||

|

候補地No.1 |

候補地No.2 |

候補地No.3 |

候補地No.4 |

候補地No.5 |

候補地No.6 |

候補地No.7 |

||

|

土地関連 |

地形・地質 |

・標高約10m未満の平坦地である ・低湿地であり、大部分が礫・砂・粘土となっている ・候補地の北側は排水路が整備され採草放牧地となっているが、南側は湿地で未改修河川(大楽毛川)が横断している |

・標高約10m未満の平坦地である ・低湿地であり、大部分が泥炭地となっている |

・標高約70~80mの丘陵地である ・候補地の面積が広く、比較的大規模な平坦地が確保可能である |

・標高約70~80mの丘陵地である ・候補地内に平坦地は少なく、南側は急傾斜地となっている |

・標高約70~120mの山地形である ・候補地の大部分が傾斜地となっており、平坦地がほとんどない ・山地形のため排煙の拡散条件が悪い |

・標高約100mの山に3方を囲まれた谷地である ・候補地内に平坦地は少なく、底部には河川(別保川)が流れている ・谷地のため排煙の拡散条件が悪い |

・標高約100~120mの丘陵地である ・候補地内に平坦地は少ない |

|

現況土地利用 |

・周辺に食肉処理工場、家畜市場といった食品関連工場が立地している ・候補地内に2本の送電線が横断しており、高圧鉄塔がある ・候補地の西部に釧路空港があり、航空法による高さ制限を受ける ・民有地で細分所有されている |

・市街地に隣接し、候補地のアクセス道路沿道に幼稚園、老健施設、商業施設等が立地している ・候補地北部に釧路外環状道路(国道)のI.C.や都市計画道路等の交通施設の整備計画が予定されており、都市的開発が進んでいる ・民有地で細分所有されている |

・市が所有する大規模な最終処分場用地となっている ・既存のごみ処理関連施設が集積している |

・大部分が昆布干場として利用されている ・その他は不在地主が所有する山林となっている |

・釧路湿原国立公園と隣接している ・不在地主が所有する山林となっている |

・候補地に隣接して釧路外環状道路(国道)のI.C.建設が予定されている ・陸上自衛隊射撃場が含まれている ・一部、不在地主が所有する山林となっている |

・周辺に昆布干場、サケ・マスふ化場がある ・民間が所有する山林となっている |

|

|

動植物 |

・周辺にタンチョウの営巣地が確認されている |

・市指定天然記念物であるキタサンショウウオの生息域に含まれている |

・特に貴重な生態系は確認されていない |

・特に貴重な生態系は確認されていない |

・周辺はタンチョウの飛来地域となっている |

・特に貴重な生態系は確認されていない |

・特に貴重な生態系は確認されていない |

|

|

インフラ関連 |

交通アクセス(焼却施設への予測搬入台数は約120台/日、また、通常2車線で約10,000台/日、4車線で約20,000台/日の交通量容量で比較している) |

・アクセス道路となる国道240号線(2車線)の将来交通量は約11,100台/日と予測される ・焼却施設への予測搬入台数はその約1%と少ないものの、ピーク時には軽微な渋滞が予想される。 |

・アクセス道路となる道道釧路環状線(4車線)の将来交通量は約15,000台/日と予測される ・焼却施設への予測搬入台数はその1%未満と少ないものの、I.C.建設予定地周辺でもあり、ピーク時には軽微な渋滞が予想される。 |

・アクセス道路となる道道根室浜中釧路線(2車線)の将来交通量は約3,500台/日と予測される ・焼却施設への予測搬入台数はその約3%を占めるが、道路混雑は発生しないと予想される。 |

・アクセス道路となる道道根室浜中釧路線(2車線)の将来交通量は約3,500台/日と予測される ・焼却施設への予測搬入台数はその約3%を占めるが、道路混雑は発生しないと予想される。 |

・アクセス道路となる国道391号線(2車線)の将来交通量は約10,900台/日と予測される ・焼却施設への予測搬入台数はその約1%と少ないものの、ピーク時には軽微な渋滞が予想される。 |

・アクセス道路となる国道272号線(2車線)の将来交通量は約6,500台/日が予測される ・焼却施設への予測搬入台数はその約2%を占め、I.C.建設予定地周辺でもあり、ピーク時には軽微な渋滞が予想される。 |

・アクセス道路となる道道厚岸昆布森線(2車線)の将来交通量は約3,100台/日と予測される ・焼却施設への予測搬入台数はその約3%を占めるが、道路混雑は発生しないと予想される。 |

|

用水・雨水排水(用水は約300t/日必要) |

・新たな用水施設の整備が必要である |

・新たな用水施設の整備が必要である ・雨水排水の放流先の確保が困難である |

・生活用水については、新たな用水施設の整備が必要である ・施設に必要な用水については、現在建設中の新規最終処分場の地下水集排水施設と浸出水処理施設から放流される水の利用が考えられる |

・生活用水については、新たな用水施設の整備が必要である ・施設に必要な用水については、現在建設中の新規最終処分場の地下水集排水施設と浸出水処理施設から放流される水の利用が考えられる |

・新たな用水施設の整備が必要である |

・新たな用水施設の整備が必要である |

・新たな用水施設の整備が必要である |

|

表8:候補地比較検討表(2)

|

比較項目 |

釧路市 |

釧路町 |

||||||

|

候補地No.1 |

候補地No.2 |

候補地No.3 |

候補地No.4 |

候補地No.5 |

候補地No.6 |

候補地No.7 |

||

|

電 力 (6,600vの送電線が必要) |

・アクセス道路となる国道240号線沿いに送電線が整備されている |

・アクセス道路となる道道釧路環状線沿いに送電線が整備されている |

・アクセス道路となる道道根室浜中釧路線沿いに送電線が整備されている |

・アクセス道路となる道道根室浜中釧路線沿いに送電線が整備されている |

・アクセス道路となる国道391号沿いに送電線が整備されている |

・アクセス道路となる国道272号沿いに送電線が整備されている |

・アクセス道路となる道道厚岸昆布森線沿いに送電線が整備されている |

|

|

地域社会関連 |

産業の状況 |

・採草放牧地に隣接して いる ・観光バスが多数運行している |

・市街地に隣接し、商業施設が多い |

・候補地から離れているが、南側に昆布干場がある |

・候補地内に昆布干場が点在している |

・周辺には達古武湖岸のオートキャンプ場や釧路湿原を望む細岡展望台があり、多数の観光客が訪れる観光地となっている |

・周辺に畑があり、ビニールハウス栽培等が行われている ・候補地から離れているが、南側に昆布干場がある |

・昆布森地区の主要産業である漁業関連施設(昆布干場、サケ・マスふ化場等)が立地している |

|

ごみ処理体制 |

・新たな焼却施設立地に伴う、ごみ処理体制の検討が必要である |

・新たな焼却施設立地に伴う、ごみ処理体制の検討が必要である |

・既存の最終処分場と焼却施設を合わせたごみ処理の効率化が期待できる |

・隣接する既存の最終処分場(候補地No.3)があり、一定のごみ処理の効率化が期待できる |

・新たな焼却施設立地に伴う、ごみ処理体制の検討が必要である |

・新たな焼却施設立地に伴う、ごみ処理体制の検討が必要である |

・比較的近い位置に既存の最終処分場(候補地No.3)があり、一定のごみ処理の効率化が期待できる |

|

|

余熱利用施設 |

・特に周辺からの需要は想定されない |

・特に周辺からの需要は想定されない |

・最終処分場の跡地利用において一体的な余熱利用施設の立地が考えられる |

・最終処分場の跡地利用において一体的な余熱利用施設の立地が考えられる |

・特に周辺からの需要は想定されない |

・特に周辺からの需要は想定されない |

・特に周辺からの需要は想定されない |

|

|

特に施設整備上、配慮すべき事項 |

・採草地や食品関連工場・貴重種である生態系への配慮 |

・I.C.整備に伴う将来の土地利用に対する影響と貴重種である生態系への配慮 |

・周辺土地利用への配慮 |

・周辺土地利用への配慮 |

・自然環境と観光資源への配慮 |

・周辺土地利用への配慮 |

・周辺土地利用への配慮 |

|

|

資料: 現地調査、釧路市・釧路町ヒアリング調査、1/10,000地形図(釧路市、釧路町)、表層地質図(国土庁、S51~52)、地形分類図(国土庁、S51~52)、動植物分類図(環境庁、S53~54)、現存植生図(文化庁、S56)、道路交通センサス(建設省、H9)等より |

||||||||

6. ごみ中間処理施設基本計画

「ごみ中間処理施設基本計画」は、「中間処理実施計画」において検討された中間処理施設について、その内容や、諸条件を検討し、まとめることが目的とされている。新しく整備する広域焼却施設は、「中間処理実施計画」で検討された通り、ガス化溶融施設又はストーカと灰溶融炉施設を釧路支庁管内に1ヶ所整備することを基本条件として検討が行われることになった。

焼却施設の建設場所は、「焼却施設建設用地選定評価」において選定された候補地を基本とし、十分な用地の確保がなされること、中間処理実施計画に示されたごみ排出抑制計画等により算出された平成24年度の計画ごみ質について、住民・事業者・市町村の取組について定められている。

整備予定施設の概要として、施設規模は約340t/日、処理方式はガス化溶融方式又はストーカ+灰溶融方式、着工年度は平成15年度、稼働年度は平成18年度となり、中継施設については、効率性・経済性を考慮し整備の必要性を検討することとなっている。

7.「釧路支庁管内ごみ広域処理実施計画」の承認

「釧路支庁管内ごみ広域処理実施計画」である「中間処理実施計画」、「焼却施設建設用地選定評価」、「ごみ中間処理施設基本計画」が平成13年3月26日の協議会において承認された。

8. 今後の予定

今後の予定は以下のとおりである。

平成13年度 焼却施設建設候補地として決定された釧路市高山地区の生活環境影響調査を行う。

平成14年度 整備計画書の作成・環境省ヒアリング

平成15~17年度 施設建設工事(3か年工事を仮定)

平成18年度 施設稼働(1年目)

資料及び図の出典:「釧路支庁管内ごみ処理の広域化について」のホームページ

http://www.kushiro.pref.hokkaido.jp/report/kushiroreport.htm#gomi