大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(III)<環境保全措置・評価・事後調査の進め方>(平成14年10月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(III)TOPへ戻る

第3章 土壌環境・地盤環境の環境影響評価・環境保全措置・評価・事後調査の進め方

土壌は地殻の最表層生成物であり、地表の岩石(母岩)等がその場の気候、生物、地形、人為と経過した時間(年代)の相互作用のなかで、一定の形態と機能を獲得した自然物である。岩石の風化物は土壌の母材であるが、母材に生物-気候要素が作用すると土壌ができる。森林などにおける土壌層位は、有機物層のA0層と土壌作用に応じてA、B、C層に区分され、母岩(基盤)はR層と表記される。ただし、一般に造成工事などの改変を受けた土地および大雨による土砂流出が起きた土地等ではこのような土壌層位は認められない。

地盤は建設や防災等で対象とする人類の生活基盤・活動範囲として関係する地層部分を指し、各種構造物を支える土台としての地面および地下のある範囲をいう。地盤は、狭義には自然地盤の中の未固結地盤(土砂地盤、土質地盤)を指し、広義には自然地盤の固結地盤(岩石地盤、岩盤)や人工地盤を含めて呼称することがある。

地質は、ある地域の土地を構成する岩石・地層の種類、重なり方の順序、空間的な配置のしかた、現在の状態にいたるまでの歴史などを包括的に示す語である。

土壌、地盤、地質は、それぞれ明確に分けられるものではなく、図3-1-1に示すように、その扱いには共通する部分と区別すべき部分がある。

土壌と地盤は、本来、多面的な機能(荷重支持機能、保水機能、通気機能、浄化機能、養分の貯蔵機能など)とそれに基づく様々な役割(生活・社会基盤施設を整備する場、多様な生物が生存する場、地下水を涵養する場、食料等を生産する場、廃棄物を受け入れる場など)を有しており、次世代に引き継がねばならない人類の貴重な財産である。

本検討においては、「土壌環境」では、土壌層位が認められない人工改変地等も含めて対象とする。「地盤環境」では、人工地盤も含めて対象とする。なお、重要な地質は、別途「地形・地質」(「自然環境のアセスメント技術(III)」(環境省総合環境政策局、2001))で扱っている。

図3-1-1 土壌、地盤、地質の関わり

1-1 土壌環境の環境影響評価の進め方

1)土壌環境の環境影響評価の基本的な考え方

(1)土壌環境の特徴

土壌は地殻の最表層生成物であるが、それは、物質循環、特に水循環やエネルギーフローに関与し、降水の流動や貯留、地下水の涵養、生態系の維持などに重要な役割を果たしている。

土壌は、自然環境を保全する上でも重要な役割を持っている。物理的には生物の生息・生育基盤として必要な通気性や保水性を維持

し、

化学的には生物の生存に不可欠な有機物や有効成分を保持し、また、土中の土壌動物、バクテリア、菌類はその生物活動のなかで有機物の分解に深く関与している。土壌の持つこのような機能は、生物にかけがえのない生息・生育基盤を提供している。

したがって、環境影響評価を進めるにあたっては、土壌が「環境」の基盤をなしていることや、その機能が多様でかつ相互に関与しつつ成り立っていることなどを考慮に入れておくことが重要である。

実際の土壌環境の環境影響評価においては、物理的、化学的及び生物的な要素に係る機能として、「保水通水機能」「生態系の構成要素としての機能」「生産機能」「物質収容機能」などが代表的なものとして取り扱われることが多いので、留意が必要である。また、土壌にはレッドデータに類するような学術的・希少性の見知から評価すべきものがあり、これらの土壌の保全についても環境影響評価では考慮される必要がある。

【留意事項】環境影響評価を行うにあたっての留意事項

土壌の有する各機能は、従属するミクロ的要素である土性や三相分布、保水性、土壌の構成等の集合体としての結果である。このため、単一のミクロ的要素にのみ焦点をあてた環境影響評価を行うことは、全体あるいは各機能としての評価に結びつかない恐れがあることに留意が必要である。

土壌汚染は、有害物質を含む原材料や溶剤などを保管した場所、使用した場所、廃棄物を処理した場所、及びばい煙等に含まれている汚染物質が降下した範囲など、汚染物質の移動経路に沿って発生する。したがって、これらの発生源や移動経路における汚染物質の環境中への負荷を回避・低減することにより、事業実施による新たな土壌汚染の発生を未然に防止することができる。

その他、鉱脈や地層特性に起因する自然由来の土壌汚染や、温泉開発等の施工により周辺環境に新たな環境負荷を及ぼす場合があることに留意が必要である。

土壌汚染が発生することによる周辺環境への影響は、人の健康への影響だけでなく、生活環境への影響、生態系への影響など多様である。また、土壌汚染対策を行なうことによる土壌環境の変化が、周辺環境の土壌機能などに影響を及ぼす可能性もある。したがって、周辺の土地利用や水系等の地域特性や事業特性を十分に踏まえた環境影響評価が必要である。

環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立などによる土地の改変行為や地下水環境の変化などにより土壌の持つ機能や構造が変化する。したがって、土壌環境の環境影響評価は、生産活動や自然由来による土壌汚染と地下水環境や多様な生態系の保全などに関係する土壌機能の側面から捉えることが必要である。

図3-1-2 土壌環境と生態系の関わり

| A層: | 土壌の最上部で、有機物の集積によって生成され、腐植にとみ、植物が直接生活する土層である。 |

| B層: | A、C層の中間で、C層よりも風化が進み、A層からの酸化物が集積する層である。 |

| C層: | 母岩の風化したもので、A、B層のベースとなる。土壌生成を受けていないため、土壌の母材とされる。 |

| R層: | 風化されていない岩石の組織を残した、固い部分の母岩層である。 |

(2)調査・予測・評価のあり方

土壌環境への影響は、土壌機能の劣化という形で現れる。土壌機能の劣化は、例えば土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染や土壌構造の撹乱という視点からとらえることができる。

地表面の改変などの行為や施設の存在などの土壌機能に影響を与える「影響要因」は、事業特性を踏まえて想定する必要がある。そして、これらの影響要因が、土壌機能の他、地域の水環境や生態系などの環境に与える影響も考慮して環境影響評価の対象とする環境要素を検討する。

その際、影響要因及びそこから派生する影響については、事業による影響の時間的変化や長期における累積的な影響などの時間的な側面を捉えていくことが重要である。

従来から利用されている環境要素-影響要因マトリクスによる項目の整理、項目間の関連等の検討に加え、検討漏れを防止する観点等からはインパクトフロー図を利用して検討することも有効である。インパクトフロー図により、事業が土壌機能や他の環境要素にどのような過程を経て影響を与えるか、また、相互に関係を持っている影響要因と環境要素との伝播経路を示すことができるからである。

なお、主務省令では標準的な影響要因が示されているが、これを参考にしつつも、これにこだわらず土壌環境を構成する環境要素に対する影響を捉える観点から、幅広く抽出することが必要である。また、効率的でメリハリの効いた調査項目等の設定をするために、環境要素・影響要因の抽出において、「重点化」「簡略化」を意図して項目の追加と削除を適宜実施することも重要である。

表3-1-1 影響要因と環境要素の変化とマトリクスの例

注)表中○印は、影響を受ける可能性があることを示す。

【留意事項】土壌構造の撹乱について

土壌は、図3-1-2にあるような断面形態等の撹乱により劣化する。撹乱は、[1]土壌が消失する場合、[2]断面構造等が乱される場合、[3]構造は存在するが被覆等が行われる場合等に大別される。水循環や植生等の着目する項目により、取り扱う際の考え方が異なることに留意が必要である。

図3-1-3 インパクトフロー図の例

土壌汚染による環境影響の回避・低減のためには、汚染状況によっては、単に、環境基準達成の有無を調査するだけではなく、汚染物質の移動・拡散経路や汚染物質の暴露経路について検討の上、周辺環境等への影響を予測・評価することが必要となるケースもある。また、人の健康への影響を第一義的に対象とすることが重要であるが、周辺の環境条件によっては、生活環境への影響、さらには生物の生息・生育等への影響も対象とすることが必要な場合もある。なお、土壌汚染による環境影響の回避・低減のための取組みが、他の環境要素に対する新たな環境影響の原因となる可能性もあることに留意した評価が必要である。

以上のことを考慮し、土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染の環境影響評価にあたっては、次の事項に留意が必要である。

・対象地における土壌汚染のとらえ方

・土壌汚染の実態

・事業実施前における周辺環境への影響

・事業実施(施工・土壌汚染対策工事)による環境リスクの発生

・事業活動による新たな土壌汚染の発生及び周辺環境への影響

なお、土壌汚染は大気汚染や河川・海域等の水質汚濁とは異なり、残留性・蓄積性の高い汚染であるという特徴を持っているため、事業実施前に発生していた土壌汚染が、事業実施時点で顕在化することが多い。そのため、事業実施前の土壌汚染の状況については、スコーピングにおける既存資料調査による把握が困難な場合も多い。従って、地域特性の調査段階で十分な現地調査を行うことや環境影響評価実施段階におけるフィードバック、項目・手法の見直し、目的や視点の修正についても、留意することが重要である。

また、土壌汚染対策法等の法令の整備が進められていることから、特に土壌汚染に起因する直接摂取および地下水溶出による環境への影響に配慮した調査・検討が必要である。

| ・ | 事業実施区域における土壌汚染のとらえ方について 一般に土壌汚染とは、環境基準等に定められた有害物質が基準値を超過して土壌中に存在することをいい、原因としては人為的要因による場合と自然的要因の場合とがある。 しかしながら環境影響評価の観点においては、周辺の土地利用、水系等の地域特性や建設発生土の外部への搬出の可能性など事業特性を踏まえた土壌汚染のとらえ方が必要となる。 |

|||

| ・ | 事業実施区域の土壌汚染の実態 環境基準等に照らし合わせた土壌汚染状況の把握が基本となるが、事業実施区域の特性を踏まえた実態を把握することが必要となる。 また、環境影響の低減を図るためには、特に汚染源の位置、汚染物質の地中への浸透・移流および拡散のメカニズムを把握することが重要である。 |

|||

| ・ | 事業実施前における周辺環境への影響 事業計画以前の人為的要因によって発生した土壌汚染の周辺環境への影響について把握する。その際、事業実施区域の土壌汚染の状況を踏まえて、影響を受ける対象(人の健康、生活環境、生物の生息・生育等)の特定と対象までの移動経路及び影響の程度について調査、検討する。 また、この検討結果に基づいて、何らかの環境保全対策が必要であるかどうか、必要な場合にはどのような方法があるかを検討する必要がある。 |

|||

| ・ | 事業実施(施工・土壌汚染対策工事)による環境影響の発生 事業実施時に汚染物質が移動する可能性や新たな土壌汚染の発生、土壌汚染対策工事による環境への影響の可能性について評価する必要がある。 |

|||

<汚染物質が移動する例>

<新たな土壌汚染が発生する例>

<土壌汚染対策工事により新たな環境影響が発生する例>

|

||||

| ・ | 事業活動による新たな土壌汚染の発生及び周辺環境への影響 事業内容に応じて、新たな土壌汚染の発生の可能性について評価する必要がある。 |

|||

<新たな土壌汚染が発生する例>

|

||||

(3)土壌環境と他の環境影響評価項目との関係

土壌環境の劣化は、「水循環系」の構成要素としての水環境に対する影響や、生物の生息・生育の基盤としての「生態系」への影響など、他の環境影響評価で対象とする環境要素と密接に関係する。土壌環境の調査・予測・評価は他の項目の調査・予測・評価と深く関わる場合もあることから、関係が想定される環境要素を視野に入れた検討をすることなども必要である。

例えば、土壌汚染に対しての環境リスク低減方策が、土壌が本来有していた環境上の機能(保水・通水機能や生物の生息・生育基盤としての機能等)を損ねる可能性がある。また、土壌は高等植物から土壌動物、土壌微生物にいたる陸上生物の重要な生息・生育基盤であるため、生物多様性分野に係る環境影響評価を行う場合には、土壌機能と「生態系」との相互関係に配慮した検討が必要となる。

【留意事項】関連が想定される環境要素の例

| [1] | 「土壌機能」⇔「水循環」 土壌の保水・通水機能と水循環は相互に密接な関係を有しており、水循環の状態を規定する要因となることに留意が必要である。例えば、不圧地下水を貯留する帯水層の下部に分布する難透水性の古土壌は、水循環に関わっているなど。 |

| [2] | 「土壌機能」⇔「生態系」 生態系は生物の生息・生育環境ならびに生物相互の関係を通じて多様な機能を有するが、特に土壌の調査・予測・評価においては、高等植物の生産機能、土壌動物、土壌微生物の生物分解機能、土壌吸着等の浄化機能等の環境保全機能に着目する必要がある。 |

| [3] | 「土壌汚染」⇔「地下水」 土壌汚染は地下水汚染の原因となるおそれがある。地下水汚染があると溶出した汚染物質が地下水の移流等によって周辺環境へ移動するおそれがある。従って、土壌汚染の調査・予測・評価は地下水汚染の調査・予測・評価と深く関わる場合もある。 |

| [4] | 「土壌汚染」⇔「大気」 汚染物質を含む土壌の飛散は、局所的な汚染の原因となるおそれがある。また、揮発性物質や悪臭成分を含む汚染土壌が施工等により露出した場合には、これらの成分が周辺に移動し、人の健康への影響及び生活環境への影響(悪臭)を及ぼすおそれがある。 |

| [5] | 「土壌汚染」⇔「表流水」 汚染された土壌中に含まれた汚染物質の降雨浸透に伴う溶出・移流による直接流出、汚染物質を含む土粒子の流出などによる表流水の汚染のおそれがある。また、油による汚染土壌と接した水域に油膜が発生するなどの生活環境への影響のおそれもある。 |

| [6] | 「土壌汚染」⇔「土壌機能」 土壌汚染による環境保全対策としての覆土、舗装や土の入れ替えによって、降雨の浸透等の条件が代わることにより保水機能や通水機能が損なわれるおそれがある。また、遮水壁など、汚染土壌・地下水封じ込め施設の施工により、帯水層が遮断されるなど地下水環境への影響が発生するおそれもある。 |

| [7] | 「土壌汚染」⇔「生態系」 生態系は生物の生息・生育環境並びに生物相互の関係を通じて多様な機能を有するが、土壌汚染の環境保全対策により、土壌水等の物理性や間隙水の水質等が変化することにより、生態系が乱されてしまうおそれがある。 |

(4)調査・予測・評価の「重点化」「簡略化」

土壌環境は種々の要素が互いに影響を及ぼしつつ成り立っていることから、調査・予測・評価の項目・手法を選定するにあたっては、広い視点に立って検討していくことが必要である。検討に当たっては、事業特性、地域特性を十分考慮して、必要に応じて重点化、簡略化を行うことが重要である。

重点化、簡略化の検討にあたっては、環境影響の程度、環境影響を受けやすい地域または対象の有無、および既に環境が著しく悪化している地域の存在の有無等を考慮する。この際、どのような理由により重点化、簡略化したかを検討の経緯を含め整理しておくことが重要である。

2)土壌環境の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

地域特性把握のための調査は、対象地域の環境特性を把握し、適切な環境影響評価のための調査・予測・評価の項目と手法を決定するための基礎資料を整理するものである。

特に現地踏査とヒアリングは環境影響評価や土壌調査に十分な経験を有する技術者が担当し、既存資料調査で把握した情報の確認・修正や、既存資料からは把握することができなかった地域情報の補完を行う必要がある。

土壌汚染に関する調査は、基本的に土地利用や操業活動の履歴等について既存資料の収集整理及び現地踏査により行う。一方、土壌機能に関する調査は、直接的に事業を行う範囲にこだわらず、例えば水循環系の構成要素である地形・地質や陸域生態系の基盤としての土壌として考えた場合の影響範囲という視点で地域特性を調査することも重要である。

【留意事項】地域特性把握の調査項目(例)

<自然的状況>

周辺の水文地質(地形、地質、水文地質、地下水流動)

水系の分布

土壌の状況

植生の状況

<社会的状況>

過去の土地利用(登記簿、過去の地形図、過去の航空写真)

操業活動の履歴(汚染物質の使用状況、汚染物質の保管・運搬状況、排水・廃棄物の発生・処理状況、施設の破損や事故の履歴)造成の履歴(切土、盛土、埋立の記録)

地下水利用(井戸の有無及び位置、地下水質)

周辺の土地利用(過去、現在における敷地外の事業活動に関する情報

[業種、排気塔の位置等])

法令・基準の状況(土壌汚染等に係る各種の法令・基準、自治体等による条例・要綱等の規制)

(2)環境影響評価項目の選定

環境影響評価項目は、事業特性から抽出された影響要因と、事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関連に基づき設定する。

土壌環境についての環境影響評価項目を選定する場合には、直接的な土壌の喪失、解体工事、施設建設工事及び供用後の汚染物質の使用や廃棄等が原因となって発生するものの他、事業を行うことによる地表面被覆形態の変化や地下水流の分断に起因したものや、生態系への影響が想定されるもの等にも着目することが必要である。

土壌機能に関する環境要素は、「土壌の保水通水機能」や「物質収容機能」の保全を考慮して、土の保水性、土性や養分保持力等の物理的・化学的な変化に関連する項目を選定する。

土壌汚染に関する環境要素は、主に法令等により基準の設けられている有害物質が対象となるが、新たに有害物質として認知されるようになった物質や、法令等の規制対象外の物質であっても生活環境に影響を与える物質(悪臭物質、油等)や住民等の関心の高い物質等については留意が必要である。

なお、主務省令で定められた環境影響評価項目は、対象となる事業毎に標準的な事業内容について実施すべき項目を定めたものであり、事業特性や地域特性は個々の事業で異なることから、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意が必要である。

(3)土壌環境の調査

[1]調査項目の検討

調査項目は、環境影響評価項目の選定における検討内容を踏まえ、重要と考えられた項目についてその現況を調べ、事業による影響要因が時間的・空間的にどのように環境要素に作用するかを予測・評価できるように選定することになる。従って、この段階において事後調査を考慮にいれた調査項目等の検討を行うことが必要である。

現況調査においては、地域特性把握の調査結果及び対象事業の特性から、事業実施により影響を及ぼすと想定される環境要素に係る項目の現況を詳細に把握することが必要である。さらに、対象となる環境要素以外にも、環境要素と関連性の高い項目や予測・評価において用いるパラメータの設定等において必要となる項目についても、地域特性把握調査で得られたデータが不十分な場合には調査を実施する必要がある。

土壌汚染については、社会特性および地域特性を考慮しつつ表3-1-2に示す項目について留意し、土壌機能については、多くの環境要素と多様に関連するため、土壌機能を構成する重要な要素について着目し評価することが必要である。この際、各構成要素は互いに密接に関連していることから、単一の構成要素にとらわれることなく、対象地域の土壌機能の特徴を把握できるような項目を選定することが重要である。

【留意事項】土壌汚染に係る調査項目の例

<水文地質に関するパラメータ等>

地質構造、帯水層区分、地下水位、地下水成分、地下水流動方向、帯水層定数等

<汚染物質に関する情報>

汚染物質の種類、土壌・地下水中の汚染物質濃度分布等

<土壌・帯水層中の物質移動に関するパラメータ等>

汚染物質の吸着特性、汚染物質の分解特性、透水係数、透気係数等

<土壌汚染対策に伴う周辺環境への影響予測のために必要なパラメータ等>

粘土層の分布と土質定数(圧密特性)、土壌の不飽和浸透特性、土壌水の成分等

【留意事項】土壌機能(保水・通水機能、生産機能、物質収容機能)に係る調査項目の例

<保水・通水>

土性、土壌硬度、三相組成、浸透能、保水力、透水性、腐植等

<物質収容>

pH、EC、窒素、リン酸、塩基類、CEC、微量元素等

<生育機能>

表土の厚さ、有効土層、礫含有量、土地の乾湿、肥沃度等

<生物の生息・生育>

種数、存在数等

<土壌の構成>

土壌の断面、土壌の層位・層厚、鉛直方向の構成、堆積腐植層厚等

表3-1-2 主な有害物質

| 土壌環境基準で定められている物質 | 公共用水域等における要監視項目 |

|---|---|

|

カドミウム、全シアン、有機燐、鉛六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、銅、ジクロロメタン、四塩化炭素1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類 |

ニッケル、モリブデン、アンチモン、クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、イソプロチオラン、オキシン銅(有機銅)、クロロタロニル(TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、イプロベンホス(IBP)、クロルニトロフェン(CNP)、フタル酸ジエチルヘキシル、トルエン、キシレン |

| 注) | 土壌環境基準は、ダイオキシン類を除き環境基本法に基づく。ダイオキシン類の土壌環境基準は、ダイオキシン類特別措置法に基づく。 公共用水域等における要監視項目は、水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成11年2月22日環水企第58号・環水管第49号)に基づく。 |

[2]調査地域の設定

土壌環境の調査地域は、直接的に事業を行う範囲とその周辺地域の他、地域特性把握の調査及び環境影響評価項目として選定した項目の影響が想定される範囲とする。

土壌機能の場合は、事業により改変を受ける範囲のみならず、水循環における土壌機能の果たす役割は大きいことを考慮して、地下水位が変化する範囲や地形変化などにより日照条件や大気環境が変化する範囲を考慮して設定する必要がある。

土壌汚染の場合、対象事業の特性や地域特性を踏まえた上で、影響が及ぶ可能性のある範囲を設定することとなるが、距離で一律に範囲を設定するのではなく、事業実施による地下水汚染や大気経由で汚染が拡散するおそれが考えられる範囲や生態系への影響を考慮した範囲を設定する必要がある。また、汚染土壌を事業区域外に搬出して処理する場合には、搬出先も調査地域に含むことも必要である。

[3]調査手法の考え方

土壌機能の調査は、対象地域における土壌の分布と特性を明らかにするための調査であり、代表的な地点を選定して土壌断面調査を実施し、土壌の層位など鉛直方向の特性を把握する。土壌断面の形態的特徴や選定された土壌機能を構成する物理的・化学的な特性を把握した上で土壌分類を行うとともに、分類された各土壌単位の境界線を現地踏査により明らかにして土壌図を作成する。作成した土壌図を基本とし、必要に応じて焦点を当てた環境要素を土壌図に織り込んでいくことが基本的な調査手法となる。この際、他の「水環境」や「生態系」との整合を考慮した調査の他、近年、開発が進んでいる傾斜地等については、密接な関連を持つ「地形」についても把握することが必要である。

【留意事項】基本的な調査手法

| [1] | 地形と土壌 岩石の風化作用や水による侵蝕作用により形成された地形は、土壌型に影響を与えていることに留意することが必要であり、特に傾斜地等の土壌型の分布は、微地形等と密接に関係している。 |

| [2] | 土壌断面調査 調査地域に分布する主要な土壌を網羅するように、地形・地質及び植生等と土壌の分布との関連に留意し調査地点を設定する。調査地点に試坑を掘り、土壌断面について色、土性、土壌構造、堅さ、根の分布等について観察する。 |

| [3] | 土壌の物理的・化学的特性調査 各調査地点について、その代表的な土壌を可能であれば土壌層位別に試料をサンプリングし、物理的・化学的な特性の分析を行う。 |

| [4] | 土壌分類 上記[1][2]に基づき、類似の断面形態を示す土壌をグルーピングして土壌タイプの分類判定を行う。この際、わが国における土壌分類(「土地分類基本調査による統一的土壌分類、経済企画庁」「林野土壌分類、林業試験場」「農耕地土壌分類、農業技術研究所」等)に準拠して土壌分類を行う。 |

| [5] | 土壌の分布状況 対象地域を踏査しながら上記で分類した各土壌タイプの分布境界線を決定し、土壌分布図を作成する。境界線の決定に際しては、地形や母岩、植生等も考慮しつつ、検土杖などを利用して行うと効果的である。この際、利用する地図の縮尺は、事業規模等などを考慮して、できる限り大縮尺のものとする。 |

| [6] | 土壌動物を用いた環境診断 近年、土壌動物を利用した方法も注目されている。この方法は、重要種に注目するのではなく、環境変化に対する感受性(適応力)の差によってあらかじめ3群に区分した動物の出現状況に着目するものである。感受性の高い動物群がより多く存在すれば、自然の豊かさが大きいと判定される。(詳細は技術シートを参照のこと) |

| [7] | 植生を用いた環境診断 植生は土壌特性によっても規定される。このことから、植生を調べることにより逆に土壌の特性が大まかに推測できる。 |

| [8] | 保水性(pF)試験 保水性試験結果から、保水形態による土壌水の分類(毛管水、重力水、膨潤水、吸湿水等)が可能である。また、得られるpF値によって、土壌水分の移動状況や植物生育との関連状況が大まかに推測できる。 |

土壌汚染調査は、調査によって得られたデータと事業特性や地域特性から汚染機構の解明と、汚染物質の移動経路の特定を行い、これらの結果より土壌汚染及び土壌汚染対策による環境への影響を評価することを目的とする。

土壌汚染調査によって、土壌汚染の実態を把握し、汚染物質の移動経路を特定するには、調査対象地域の条件(既存資料の充実度、土壌汚染が発生している可能性、地域の地形・地質・地下水の特性、予想される周辺環境への影響)が様々であるため、地域特有の条件に合わせた進め方で調査を行うことが必要となる。このような極めて複雑な諸条件に合わせて客観的かつ合理的に調査を進めるためには、調査をいくつかの段階に区分し、それぞれの段階毎に目的をもった調査を実施することが重要である。

具体的な調査手法及び調査の組み立て方については「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び運用基準」(平成11年 環境庁水質保全局)の調査部分を参考にするとともに、今後含有量基準等の設定が見込まれていることから関連法に留意が必要である。

留意事項】土壌汚染の実態を把握し、汚染物質の移動経路の特定するにあたっての重要検討項目

| [1] | 対象物質の移動特性 対象物質の存在形態(溶液、粉末、混合物等)が移動特性を推定する上で重要な要素となる。また、対象物質の地下水中への溶出特性、化学環境(pH、酸化還元電位等)の変化に伴う溶出特性の変化、事業実施区域の土壌を構成する土粒子との吸着特性の検討も重要となる。 |

| [2] | 土壌汚染発生原因 対象物質の発生源と経路(地下ピットからの漏洩、大気経由で地表に降下等)により土壌中に浸透(移動)しているか、あるいはどのような原因で土壌中に存在しているのか(例えば、盛土、埋立等)について確認する必要がある。 |

| [3] | 汚染物質の移動状況 地質・水文地質構造等を把握し、土壌中における汚染物質の存在形態と移動特性、地下水中への溶出、汚染土壌の移動、飛散、表面流出等の可能性について評価した上で、汚染物質の移動のし易さについて検討を行なう必要がある。 |

(4)影響予測

[1]影響予測の基本的考え方

事業による短期的影響の他、水環境や生態系への変化が生じるまでの時間は、事業規模や取り扱う範囲によって多様であるため、事業特性や地域特性に基づく影響要因と環境要素の内容に応じて、これらの時間的・空間的なスケールも考慮に入れた予測時期や期間を設定する必要がある。

土壌機能を構成する個別要素については、土壌の浸透能等を除き標準値や基準等が設定されていないことや、土壌中の様々な機能との相互作用や構造的な要因によって、非常に複雑なものとなっているため、その評価については過去の類似事例を参考にするとともに、調査地域の土壌環境がどのように変遷しているのかを時系列的に把握できるように考慮することが重要である。このため、影響予測は既往の類似事例等による定性的なものとなる場合が多いが、定量的な評価についても検討する。

土壌の汚染物質は、重金属等と揮発性有機化合物等に大きく区分されるが(表3-1-2参照)、それぞれの物質は土壌・地下水中での移動特性等が異なる。したがって、影響予測を行う場合には、これらの特性を十分理解した上で行うことが重要となる。

なお、影響予測においては、対象となる事象に対する理解の度合いが深まれば、予測の精度も向上することは事実であるが、個別要素の多様さや相互作用を完全に理解し影響予測に反映させることは不可能であることから、影響予測の不確実性については留意しておく必要がある。

[2]予測方法の考え方

対象事業による直接的・間接的な土壌環境への影響についは、予測の精度を考慮しつつ予測の具体的な手法を選定する。例えば、次の手法が考えられる。

・既往の類似事例等による定性的な予測

・地下水シミュレーションモデル等による地下水流動、物質移動等の解析

・大気汚染シミュレーションモデルを用いた降下物の分布状況の把握

・モデル実験

[3]予測地域の考え方

土壌は地下水などと比べて、飛散や流出を除けば移動性が低いことから、通常は事業実施区域を予測地域として選定するが、水循環系や生物の生息・生育に対する影響が予測される場合には、水循環系や生態系の予測との整合が保たれるような予測地域を設定する必要がある。

例えば、土壌機能の劣化は水循環系と相互に密接な関係があることを考慮した予測地域の設定、大気経由の降下物による土壌汚染等を検討する場合には、ばい煙の到達範囲などに留意した予測地域の設定が必要である。

この他、貴重な土壌の存在が確認されている場所等や事業実施区域周辺での土砂流出等による影響が予測される場所についても留意が必要である。

[4]予測時期の考え方

予測時期は、対象事業に係る影響要因や事業特性の内容に応じて、工事の実施、土地又は工作物の存在及び供用に分け、それぞれ土壌への影響が最も適切に把握できる時点を設定するとともに、事業により水環境や生物の生息・生育に対する影響が変化する時点についても考慮する。

事業活動により生じる土壌環境の変化は、長期的な視点に立って予測・評価することが重要である。これは、土壌環境がマクロ的なもので、ミクロ的な構成要素に着目するのみでは必ずしも評価することができない場合があることによる。したがって、対象とする時期については、事業開始前から事業開始後までの時系列的なデータを確保できるように留意することが必要である。

【留意事項】予測手法選定にあたっての基本的な考え方

| ・ | 科学的、技術的に可能な範囲でできる限り定量的な予測を行うことを目標とするが、土壌機能の多様性から場合により相対的・定性的な評価となることもありえる。 |

| ・ | 類似事例を参照する場合、背景となる地域特性や社会環境が大きく異なることを十分に考慮し、対象地域の特性との共通性や相違点を明らかにする必要がある。 |

| ・ | 予測条件等において、生物・生態系の機能等を十分に検討することが必要である。 |

| ・ | 数値解析を行う場合には、初期条件の精度や設定によって、予測結果が違ってくることに留意する。 |

1-2 地盤環境の環境影響評価の進め方

1)地盤環境の環境影響評価の基本的な考え方

(1)地盤環境の特徴

地盤環境は、地盤の持つ多面的機能を環境的側面から捉えるものである。人間活動の広がりとともに、地盤の利用範囲は面的にも深度的にも拡大しつつあり、地盤環境も著しく多様化している。

地盤は自然地盤としての岩石地盤(岩盤)、土砂地盤、軟弱地盤などに分類され、盛土や埋立地は人工地盤とよばれる。自然生成物、人工生成物を問わず、地表および地下に存在する建造物・生物等、全ての荷重を支える能力を有しており、建設資材としての機能と相まって生活基盤、生産基盤となる諸施設を整備する場として利用されている。

一方、地盤は様々な大きさの土粒子とその間隙から成り立ち、間隙には水と空気が存在していて、大気・水・多様な生物と連携しており、極めて多面的な機能をもって自然環境そして生活環境に重要な役割を果たしている。すなわち、水循環系における地下水の涵養・流動・貯留の場であるとともに、本来、環境の変化によく順応していく力を備えている。したがって、地盤環境における環境影響評価の視点は、地域の「地形・地質」、「地下水」とともに広く「流域特性」も視野にいれて、他の環境要素との関連性にも配慮することが重要である。

環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立等による土地の改変行為や地下水環境の変化などにより、地盤の持つ機能が変化する。また同時にこれに関連する環境要素にも影響を与えることとなる。したがって、地盤に係る環境影響評価項目は、従来から行われてきた地盤沈下のほか、地すべり・斜面崩壊・液状化・地盤陥没といった開発行為による土地の安定性の変化、あるいは地下構造物による地盤の熱環境の変化、有害ガスの発生等物理化学的変化についても、広く考慮する必要がある。

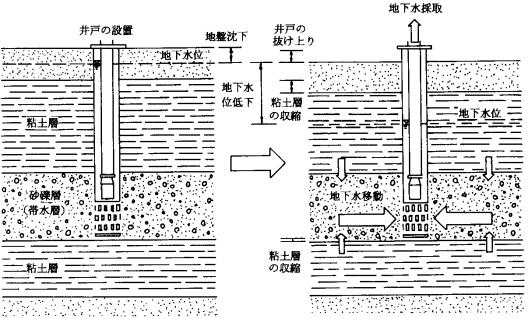

地盤沈下は地下水の過剰な揚水により地下水位もしくは地下水圧が低下することに起因して地盤が収縮するために生じる圧密現象であり、時間の遅れを伴う非破壊現象である。地盤沈下は、家屋の傾斜、ビルなどの抜け上がり、地下埋設管の折損、排水不良、ゼロメートル地帯や湿地帯の出現などの障害をもたらす。また、比較的緩慢な現象であり徐々に進行するため、気づきにくい面がある。また、工事に伴って局所的な地盤の沈下や亀裂・陥没などが発生することがある。これらはせん断破壊であることから、ここでは「地盤変状」と呼び、上記の「地盤沈下」とは区別する。

これらの障害が生じやすい地盤は、人口が集中し社会活動が活発で社会資本の蓄積が行われている平野部に広く分布しており、これらの障害は被害へと拡大する。また、地盤沈下や地盤変状は、一旦発生すると、ほとんど回復することが不可能であるという特徴がある。したがって新たな地域開発にあたっては地盤環境への影響の防止に十分な留意が必要である。

図3-1-4 地盤沈下の仕組み

出典:陶野郁雄(1993)『土木・建築技術者のための実用軟弱地盤対策技術総覧』,

pp.309,産業技術サービスセンター.

【留意事項】地盤沈下のとらえ方

地盤の沈下には、[1]広域的な地盤沈下、[2]盛土や構造物などの荷重による沈下、[3]振動や衝撃による沈下、[4]水浸による沈下、などがある。[1]には構造地質的な要因によるものもあるが、ほとんどが人為的な地下水位低下による地盤の圧密である。[2]は土木、建築工事にかかわるもので、それらの設計、施工における主要検討事項として安定問題と並ぶ重要なものである。粘土層の沈下量や沈下速度の計算は圧密試験から求めた圧密諸係数を用いて行なわれ、砂地盤の沈下量はN値を用いた経験式によって求めるのが普通である。[3]は地震、交通荷重、杭打ち工事などに起因する土構造の乱れに、また[4]は豪雨などに起因する土構造の崩壊に基づく沈下で、いずれも単なる土の静的な応力―歪関係からは計算できず、繰り返し圧密試験、液状化試験などの動的試験、水浸試験などそれぞれの条件下での土の圧密挙動を調べて対処しなければならない。沈下の防止には適当な地盤改良や基礎工が施される。(「土質工学用語辞典」((社)地盤工学会、1985))

地盤沈下は一般に、新第三紀以降の未固結堆積物から、地下水や水溶性天然ガス、石油などの流体資源が多量に汲み上げられ、同時にその汲み上げ量に見合った流体が補給されないため地層が収縮し、地表面が沈下する現象である。その沈下量は加圧層である粘性土層の収縮と、帯水層である砂礫層の収縮の複合されたもので、地下水位の低下に対して時間遅れを伴って進行し、地下水位が回復しても沈下量は完全に回復しない非可逆的現象である。なお鉱物資源の採掘、石灰質などの溶脱などによる陥没現象や、地殻変動などによる自然現象は、ここでいう地盤沈下とは区別される。(「地学事典」(地学団体研究会、1996))

(2)調査・予測・評価のあり方

地盤環境の環境影響評価を行う際には、地盤環境の特徴を考慮するとともに、「地盤条件による地域特性」や「水循環の捉え方」、「土地の履歴・利用」、「他の開発事業などの社会的要因」、「規制基準」等について既存資料や現地調査により十分に把握する必要がある。地盤環境の影響は、「水環境」と密接に関係し、地形、地層構成、堆積環境、地下水等の調査・予測結果が前提条件となる場合が多い。環境影響評価はこれらの諸条件をもとに地盤への影響の程度、その範囲、時期などを予測・評価するもので、その結果に基づき必要に応じて環境保全措置を講ずることによって環境保全上より望ましいものとしていく仕組みである。

環境影響評価の最終的な目的は評価であることから、何を評価すべきかという視点を明確にして調査・予測・評価を進めることが重要である。

特に地盤環境にあっては、次の事項が重要である。

・地域特性・・・・・・地形・地層構成、堆積環境、埋没地形、水文気象

・流域特性・・・・・・土地利用、地下水盆、地下水利用

地盤環境の環境影響評価を行うためには、地表面の改変などの行為や施設の存在などの地盤環境に影響を与える「影響要因」を、事業特性を踏まえて想定する必要がある。そして、これらの影響要因が地盤環境へ与える影響の他、水循環や生態系などの環境に与える影響等の「環境要素の変化」を検討する。その際、影響要因及びそこから派生する環境への影響については、事業による影響の時間的変化や長期における累積的な影響などの時間的な側面を捉えていくことが重要である。

表3-1-3 影響要因と環境要素の変化とマトリクスの例

また、従来から利用されている環境要素-影響要因マトリクスによる項目の整理、項目間の関連等の検討に加え、検討漏れを防止する観点等からもインパクトフロー図を利用して検討することも有効である。インパクトフロー図により、事業が環境の類型や地盤環境にどのような過程を経て影響を与えるか、また、相互に関係を持っている要因と要素との伝播経路を示すことができるからである。

なお、事業毎の主務省令では標準的な影響要因が示されているが、これを参考にしつつも、これにこだわらず地盤環境を構成する環境要素に対する影響を捉える観点から、幅広く抽出することが必要である。

図3-1-5 インパクトフロー図の例

(3)地盤環境と他の環境影響評価項目との関係

地盤環境は、「水循環系」からの影響や、「生態系」への影響など、他の環境影響評価項目で対象とする環境要素と密接に関係している。また、地盤環境における地形・地質、地下水等の調査・予測結果が、他の項目の調査・予測・評価を行う上で深く関わる場合が多い。したがって、関係が想定される他の環境要素と地盤環境に係る環境要素を総合的に検討することなども必要である。

【留意事項】関連が想定される環境要素の一例

| [1] | 「地盤」⇔「水循環」 地盤の構成要素である地形・地質条件は、地下水流動と強く関わっていることに留意が必要である。 |

| [2] | 「地盤沈下」⇔「地下水」 地下水の大量揚水は、地盤沈下の原因となるおそれがある。地盤沈下は人間社会生活への影響だけでなく、「生態系」にも影響を与える可能性がある。 |

| [3] | 「地盤」⇔「生態系」 地盤・地形が植生・植物相と密接に関連しており、例えば、地盤の改変(地盤改良、地下構造物など)が、動植物の生態に影響を与えることがある。 |

(4)調査・予測・評価の「重点化」「簡略化」

地盤環境は種々の要素が互いに影響を及ぼしつつ成り立っていることから、調査・予測・評価の項目・手法を選定するにあたっては、広い視点に立って検討していくことが必要である。検討に当たっては、事業特性、地域特性を十分考慮して、必要に応じて重点化、簡略化を行うことが重要である。

重点化、簡略化の検討にあたっては、環境影響の程度、環境影響を受けやすい地域または対象の有無、および既に環境が著しく悪化している地域の存在の有無等を考慮する。この際、どのような理由により重点化、簡略化したかを検討の経緯を含め整理しておくことが大切である。

2)地盤環境の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

地域特性把握のための調査は、事業特性と事業実施区域の環境特性や流域特性を把握し、適切な環境影響評価のための調査・予測・評価の項目と手法を決定する極めて重要な基礎調査である。

調査は、事業実施区域の地盤環境に関連する自然的状況や社会的状況の項目を対象に、基本的に既存資料の収集・整理及び現地踏査により行い、必要に応じて有識者などへのヒアリングを行う。特に現地踏査は、環境影響評価に十分な経験を有する技術者が対象地域内を踏査することによって、既存資料で把握した地域情報の確認、修正や補足を行う上で重要である。現地踏査では、地形・地質等の自然的状況の確認は重要であるが、それ以上に日々変化する土地利用、地下水利用、交通網、ライフライン等社会的状況の確認にも留意する必要がある.

調査範囲は、事業実施区域及びその周辺とし、流域特性を考慮してとくに地下水流向の下流側は広く設定する必要がある。

調査にあたっては、当該地域で進められている他の事業や過去に行われた大規模な事業等の事例が当該事業の実施による影響の評価を行う上で重要な知見となることから、それらの情報についても極力収集することが望ましい。また地盤環境を予測・評価するうえでは、過去の履歴や現在の状況を十分に把握する必要がある。

【留意事項】地域特性把握の調査項目(例)

<自然的状況>

地形・地質(地表地形とその変遷、地層構成、堆積環境、土質特性)

周辺の水文地質(地下水位、帯水層、地下水流動)

流域特性(水系の分布、地下水盆)

<社会的状況>

過去の土地利用(登記簿、過去の地形図、過去の航空写真)

過去の災害履歴(風水害、斜面災害)

造成の履歴(切土、盛土、埋立の記録)

地下水利用(井戸の有無及び位置、地下水質)

周辺の土地利用(過去、現在における敷地外の事業活動に関する情報)

法令・基準の状況(地すべりや地盤沈下等に係る各種の法令・基準、自治体等による条例・要綱等の規制)

(2)環境影響評価項目の選定

環境影響評価項目は、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関係に基づき設定する。地域特性、事業特性を考慮した上で想定される環境影響についてできるだけ網羅的に洗い出し、その中からこれまでの事例を踏まえて評価すべき対象と、それに係る重点事項を選択する。その際、これらの環境影響を「地理的広がり」と「時系列変化」を考慮しつつ、「地盤そのものに関わる現象」と「発生場に関わる現象」とに区分して検討する。

これまでの地盤環境の環境影響評価では、事業実施に伴う地盤沈下や地盤変形が多く取り上げられてきたが、その他にも地すべり、斜面崩壊等の危険度増加や液状化、地盤陥没といった地盤変状の原因となる開発行為による土地の安定性変化についても環境影響評価項目選定の対象として考慮することが望ましい。

また、近年においては、大深度において地下構造物が設置されるなどの開発事業も見られるようになってきている。このような大深度地下開発についての科学的知見は十分ではないが、今後はさらに事業実施のケースが増加すると考えられることから、深部地盤が空気に触れることなどによる熱環境の変化、有害ガスの発生など物理化学的変化、並びに地盤性状の変化による地盤環境に及ぼす影響についても環境影響評価項目として選定することも必要となってくる。

(3)地盤環境の調査

[1]調査項目の検討

調査は、事業の種類、規模及び地域の状態を考慮し、周辺地盤への影響を適切に把握できるように、次の項目から必要に応じて選択して実施する。

調査項目は地盤環境の要因となる自然条件や、地盤環境に関連する社会的要因等について行う必要がある。

| 自然条件: | 地下水・降水・地形・地質・土層構成・土質特性など、特に予測評価で必要なパラメータ(土性、地盤強度、圧密特性、水理定数等)が重要 |

| 社会条件: | 揚水施設・土地利用・上水道施設・ライフライン・他の開発事業 |

[2]調査地域の設定

調査地域は、対象事業の種類及び規模ならびに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が地盤に影響を及ぼすと予想される範囲とする。

具体的には、地盤に影響を及ぼす要素である地形分布、地質構造、帯水層の分布、地盤の土質工学的特性等を考慮しつつ調査地域を設定する。この際、各種の地盤図、水文地質図、土壌図、土地利用図等を参考にし、広い範囲を見渡して、全体からポイントを見る視点で検討するのが望ましい。特に地下水位の変化による地盤への影響範囲は、上流域よりも下流域が広範囲に及ぶことから、調査範囲は下流域を広く設定することが重要である。

[3]調査手法の考え方

自然条件における地形・地質等の調査は、現地調査ならびに既存資料の整理・解析による。

地形調査は、地形区分、地下水の流動方向、地下水の涵養域や流出域、揚水等による影響範囲の設定等の諸問題を検討するために行う。具体的には、地形図、土地利用図、及び空中写真の判読を基本に、必要に応じ踏査によって地形区分図を作成する。

地質・土質調査は地盤の構成(鉛直・水平)を把握することが重要であり、ボーリング調査による地層の確認、地下水位、強度(N値)の把握は不可欠である。また、必要に応じて透水・揚水試験による各帯水層の水理定数や水質、乱さない採取試料による詳細な強度特性、粘土層の圧密特性等を把握する。

また、地盤沈下等の状況調査は資料等調査によるが、必要に応じて現況を把握するため現地での観察や水準測量を実施する。また、必要に応じて地下における地層別収縮量を確認するため地盤沈下観測井による地下水位と沈下量の連続測定を行う。

(4)影響予測

[1]影響予測の基本的考え方

地盤環境の影響予測は、事業特性や地域特性に基づく影響要因と環境要素の内容に応じて行うが、事業による影響要因が地盤環境要素である水循環の「系」、あるいは、土質・地質特性に対してどのように作用するかをまず念頭におき、その上で個別の環境要素に対する詳細な影響の検討を進めていく必要がある。

なお水循環系や地盤環境に変化が生じるまでの時間は、対象とする事業規模や取り扱う水循環系の規模、予測の対象とする時期等によって多様であるため、これらの時間的・空間的スケールも考慮に入れて、予測時期や期間を設定する必要がある。

また、予測手法の選定に際しては、上述したような時間的・空間的スケールに留意するほか、予測手法の特性、特に得られる結果の精度等に留意が必要である。

この他、地盤環境については環境基準等の基準・目標が設定されていないことが多いので、個別の事例に対して類似事例を参考にし、地下水利用に対する影響を一つの指標とする等により評価を行う場合があることから、影響予測の段階においても、これを考慮した柔軟な対応が必要である。

[2]予測手法の考え方

予測手法は、対象事業の種類及び規模並びに地質・地下水状況等を考慮して、次に掲げるもののうちから適切なものを選択し、または組み合わせる。

・既往の類似事例と結果の参照等による定性的な予測

・安定解析・圧密理論式・シミュレーションなどを用いる手法

・その他適切な手法

[3]予測地域の考え方

予測地域は、対象事業による地形変化や揚水等による影響の及ぶ範囲を対象とするとともに、影響の規模・程度や対象の特性に応じて周辺地域(特に下流域)を含めるなど、その影響を十分に包含する範囲を設定する。なお予測地域は調査地域と同一に設定することが考えられるが、調査を実施した結果から調査地域全域を予測地域とする必要がないと判断された場合には、調査地域の一部を予測地域とすることができる。

[4]予測時期の考え方

事業による影響は、工事の実施段階と供用段階では影響要因の特性が異なるため、原則として工事中と供用後に分けて予測を行う。

ただし、地盤環境や水循環系に生じる影響は必ずしも瞬時に発生するわけではなく、対象とする事業の特性や取り扱う水循環系のスケールによって地下水位の変化や地盤環境への具体的な影響が発生するまでの時間は様々であること、工事中と同種の影響要因が供用後にも継続する場合があること、また水循環系を構成する諸要素は降水量の多少等に起因した季節変動を伴うため、その変動の幅と時期を念頭に置いた上で長期的観測データを考慮して予測を行う必要がある。

【留意事項】予測手法選定にあたっての基本的な考え方

| ・ | 科学的、技術的に可能な範囲でできる限り定量的な予測を行うことを目標とするが、地盤環境の多様性から場合により相対的・定性的な評価となることもありえる。 |

| ・ | 類似事例を参照する場合、背景となる地域特性や社会環境が大きく異なることを十分に考慮し、対象地域の特性との共通性や相違点を明らかにする必要がある。 |

| ・ | 数値解析を行う場合には、初期条件の精度や設定によって、予測結果が違ってくることに留意する。 |

1-3 土壌環境・地盤環境の環境保全措置、評価及び事後調査の進め方

1)調査・予測・評価、環境保全措置の検討及び事後調査の基本的な考え方

(1)調査・予測・評価、環境保全措置の検討及び事後調査のあり方

環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておく必要がある。特に、「評価」の視点を明確にすることは、環境影響評価の適切な実施において重要であり、このためには、環境影響評価の実際の作業の流れと逆に、「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進めることが重要となる。

これは、環境影響評価法における「評価」が、事業者による環境影響の回避・低減への努力内容を見解としてまとめ、明らかにすることによる相対的な評価手法を基本とするためである。これが、「環境影響の回避・低減に係る評価」であり、環境保全措置の選定の妥当性を検証した上で事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断するものである。また、「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」も合わせて行われるが、環境保全措置の効果を考慮した予測結果と、環境基準及びその他の環境の保全の観点から定められた基準又は目標との整合が図られているか否かについて検討するものである。

このように、環境保全措置の検討は、「評価」を行う上で重要な位置をしめており、評価手法の検討を行う段階で、環境保全措置(案)についても検討することが必要である。この段階で環境保全措置(案)の検討を実施し、「評価手法→予測評価→調査手法」の順に検討を行なうことで、調査不足や不適切な予測手法の選定等の手戻り等の発生を防ぐことが可能となり、また、環境保全措置の妥当性、具体性及び客観性に関する調査の必要性の有無を判断することも可能となる。

また、事後調査については、予測した対象事業による影響が予測範囲内であるか、環境保全措置が十分に機能し効果を示しているかを把握すると共に、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を実施することを目的とする。したがって、環境保全措置の検討及び予測手法の検討等に合わせて、事後調査の手法の検討も行う必要がある。これは、事後調査における調査項目、調査方法等が未検討のままでは、事後調査におけるモニタリング実施地点等を考慮した予測地点及び調査地点の設定が困難となるからであり、環境影響評価の効率的かつ効果的な実施の上で重要となってくる。

なお、土壌環境に係る環境要素において、ダイオキシン類やその他の環境ホルモン等の有害化学物質を対象とするケースがあるが、住民等の関心の程度、事業特性及び地域特性等を勘案して、スコーピングの段階において項目の選定を行うことが重要である。

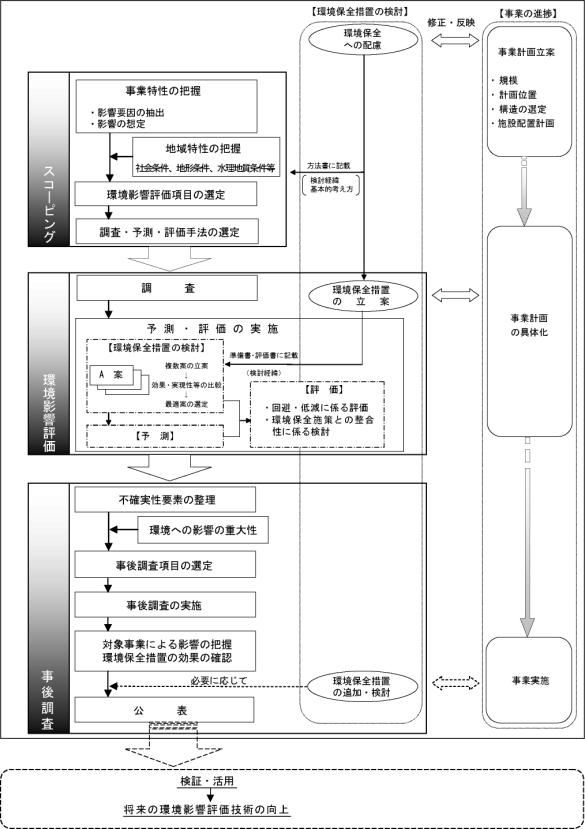

(2)調査・予測・評価と環境保全措置及び事後調査の関係(全体の流れ)

[1]事業計画立案時における環境保全への配慮

(ア)早期における環境保全への配慮

事業の実施に際しては、事業を計画する当初の段階から環境保全への配慮が検討されるのが通常である。事業の内容によっては、環境影響評価の手続きを開始する以前に環境保全対策が具体的に検討されている場合も多い。事業計画の熟度が高まってしまった段階で環境保全対策の検討に取りかかったような場合には、適切な対策が組み込まれず、環境への重大な影響が懸念される事態も予想され、環境影響評価全体のやり直しや、事業計画そのものの大幅な手戻りを生じるおそれがある。このため、一般的には、図3-1-6に示したように事業計画の早期段階で環境保全への配慮の検討が開始されることとなる。

これらの検討に際しては、環境保全上の課題などを把握するためにも、できるだけ早い時期から専門家や住民などの意見を聞くことが有効である。

(イ)早期配慮の重要性

土壌環境・地盤環境では、立地選定を含めて事業計画の初期段階から環境保全対策を検討することが重要である。例えば、事業計画地における土壌汚染の有無とその対策内容などは、事業計画そのものに大きく影響する。

【留意事項】

一般的に事業計画の進捗に伴い、事業計画の変更が可能な程度は徐々に小さくなることから、環境保全対策のうち立地・配置あるいは規模・構造レベルにおける対策など、計画変更の程度が大きくなる可能性のある対策については、できる限り事業計画の早い段階で検討する必要がある。

特に土壌環境・地盤環境においては、事業の立地・配置あるいは規模・構造に係る環境保全対策が最も重要である。したがって、事業における改変地と保全の対象となる場とのおおよその位置関係などは、基本構想段階や基本計画段階までに把握し、その段階から環境保全措置を念頭に置いた環境配慮の検討を始めておく必要がある。

その際、こうした土壌環境・地盤環境に関する情報は、現場での確認や関係者へのヒアリングなどによる実態把握のための調査を必要とする場合があることから、事前に相当の時間を必要とするケースが多いことに留意が必要である。

(ウ)検討経緯の記載

方法書においては、事業計画の早期段階での環境保全に関する検討を踏まえつつ、事業者としての環境保全の基本的な考え方やその時点での環境保全対策の検討内容をできる限り明らかにすることが重要である。そして、調査・予測の段階に応じて、より具体的な環境保全措置を検討していくことになる。

このような環境保全措置に関する検討経緯は、回避または低減に係る評価の対象となる(基本的事項 第二項五(3)ア)ものであり、最終的に準備書や評価書には、当該措置を講じることとするに至った検討経緯をさかのぼって記載(法第14条第1項第7号ロ.括弧書き)する必要がある。

図3-1-6 環境保全措置の立案と調査・予測・評価などの関係(全体の流れ)

[2]スコーピング段階における環境保全への配慮の明示

(ア)早期段階から住民などの意見を反映

事業計画の早期段階での環境配慮が特に有効である土壌環境・地盤環境分野については、地域特性の把握のために収集、整理された情報をもとに、学識経験者や地域住民、地方公共団体などの意見を早めに聞き、これらを反映させた事業計画の策定を進めることが必要である。そのためにも、事業計画のできるだけ早い段階で方法書手続きを実施することが重要である。

(イ)環境保全の基本的な考え方の明確化

方法書においては、事業特性や地域の土壌環境・地盤環境の特性に応じて、どのように地域の土壌環境・地盤環境の保全を図るのかを「環境保全の基本的な考え方」として整理し、これを事業計画案とともに明らかにすることが重要である(図3-1-6)。事業によっては、この段階で既に様々な具体的な環境保全対策が検討され、事業計画に組み入れられていることも多い。これらの環境保全対策については、「環境保全の基本的考え方」の中で明記しておくことが重要である。

[3]環境影響評価実施段階での環境保全措置の立案

(ア)環境保全措置の立案の手順

環境影響評価の実施にあたり、調査・予測と進んできた段階で環境保全措置を検討するに際しては、まず、スコーピングで検討された環境保全の考え方、スコーピングなどで得られた意見、調査・予測結果などをとりまとめ、環境保全措置の立案の観点を明らかにする。これを踏まえ、環境保全措置の対象と目標を保全方針として設定する。

次に、この保全方針を踏まえて、予測された土壌環境・地盤環境への影響を回避・低減するための環境保全措置の具体的な内容、実施時期、実施範囲などを検討する。そして、その効果および他の環境要素への影響に関する予測・評価を繰り返すことにより、土壌環境・地盤環境への影響が十分に回避・低減されているか、また、基準や目標が定められている項目については、基準又は目標との整合性が図られているかを検討する。また、環境保全措置の内容に応じて、事業計画案について必要な見直しを行い、土壌環境・地盤環境への影響を回避・低減するための最善の環境保全措置がとられていると評価されるまで検討を繰り返す必要がある。しかし、回避・低減措置の効果が十分でないと判断された場合、もしくは影響が不可避であると判断された場合には代償措置を検討する。なお、土壌環境・地盤環境への影響予測結果や環境保全措置の効果などは、その内容に不確実性を伴うことが多い。それらの確認、検証を行うための事後調査の実施についても、合わせて検討することが重要である。

こうした環境保全措置の検討経緯は、事業計画の早期段階での環境保全に関する検討から準備書や評価書の作成時までの事業計画案と環境保全措置の関係を含め、準備書や評価書においてわかりやすく示すことが必要である。

(イ)他の環境要素との関連性

土壌環境・地盤環境は、地形・地質、水循環、生態系と人間の関わりにより成立しているものであるので、これらに係る環境要素についての調査・予測・評価や環境保全措置との関連性にも十分留意して、土壌環境・地盤環境の予測・評価、環境保全措置の立案を行う必要がある。

[4]環境保全措置を考慮した予測・評価の実施

環境影響評価法における評価の考え方として、「環境影響の回避・低減に係る評価」及び「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」がある。

「環境影響の回避・低減に係る評価」の実施においては、事業計画立案段階から環境影響評価実施段階における幅広い環境保全対策を対象とし、複数案の比較により妥当性を検証した上で事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断する。

また、「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」については、これら環境保全対策の効果を考慮し、予測に反映させて得られた結果と、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点から定められた選定項目に関する基準又は目標との整合性が図られているか否かについて検討する。

[5]予測及び環境保全措置の不確実性要素と事後調査の関係

事後調査については、予測した対象事業による影響が予測結果の範囲内であるか、環境影響評価により検討された環境保全措置が十分に機能し効果を示しているかを把握すると共に、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を実施することを目的とする。

対象となる項目は、調査・予測及び評価の流れの中で考えられる不確実性を補う等の観点から選定されるものである。環境影響評価にあたっては、調査・予測から評価に至る過程で常に不確実性要素があることを念頭に置く必要がある。特に予測や環境保全措置の効果等においては、その内容に不確実性要素を伴うことが多い。

予測の不確実性要素には、予測の前提となる現状の自然的変動・社会的変動・人的変動、現状の把握にあたっての測定誤差等のさまざまなレベルがある。また、環境保全措置の不確実性要素としては、その知見の不十分さが挙げられる。

これらの不確実性要素を整理し、その程度及びそれに伴う環境への影響の重大性に応じて事後調査の実施を検討する必要がある。

[6]事業実施後の対応

工事中および供用後においても、事後調査の結果によっては、環境保全措置の追加、それに伴う事業計画の修正、新たな事後調査の追加などが必要となる。これらについては、事後調査の結果により、環境影響が著しいことが明らかになった場合などの対応の方針(基本的事項 第三項二(6))として、準備書や評価書に示すことが必要である。

なお、環境影響評価の段階で想定した前提条件に大きな変更が確認された場合等には、変更の内容に応じて条件を変更し、再予測を実施するとともに、この再予測結果と事後調査結果とを比較することにより、予測の手法の不確実性及び環境保全措置の効果についての検証が可能となる。

2)環境保全措置

環境保全措置は、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響について、事業者により実行可能な範囲で、当該影響を回避し、又は低減すること及び当該影響に係る各種の環境保全の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として検討されるものとする。

(基本的事項 第三項一(2))

(1)環境保全措置の考え方

環境保全措置の目的は、環境影響評価法第1条にあるように、「環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保」することにある。したがって、環境保全措置の立案は、環境影響評価制度の中で最も重要な位置づけにあることを認識する必要がある。

環境保全措置は、事業による土壌環境・地盤環境への影響を極力回避・低減するとともに、評価の対象とする地域において土壌環境・地盤環境の保全に係る基準または目標が定められている場合にはそれらとの整合も図り、地域の土壌環境・地盤環境の価値を保全し、人が享受している土壌環境・地盤環境への影響をできるだけ低減することを目指して検討を行う。

環境保全措置とは、環境影響を回避する措置から避けられない影響を代償する措置まで含む幅広い概念である。

環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避し、又は低減することを優先するものとし、これらの検討を踏まえ、回避・低減効果が不十分であると判断された場合、必要に応じて代償措置の検討を行う。

環境影響評価法における回避、低減および代償とは、NEPA(米国国家環境政策法)によるミティゲーションの概念と同様であり、各々の考え方は表3-1-4の内容として捉えることができる。

表3-1-4 環境影響評価法における回避、低減および代償の考え方

| 区分 | 内容 | NEPAによるミティゲーションの概念 |

|---|---|---|

| 回避 | 行為(影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から環境要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。 【例】事業区域の変更、施設立地の変更 等 |

回避(Avoidance) |

| 低減 | 行為(影響要因となる事業行為)の実施の程度または規模を制限することにより、また、発生した影響を何らかの手段で軽減または消失させることにより、影響を最小化するための措置である。 【例】事業規模の縮小、工事工程の変更、施設構造の変更 等 |

最小化(Minimization) |

| 修正(Rectifying) | ||

| 軽減/消失(Reduction/Elimination) | ||

| 代償 | 行為(要因となる事業行為)の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により、環境の保全の観点から価値を代償すること。 | 代償(Compensation) |

しかし、実際に行う環境保全措置の効果が環境への影響を回避したのか低減したのかを厳密に区分することは困難である。例えば、土壌環境の環境保全措置として、計画区域の中の工作物の立地について、重要な場所を避ける場合で考えると、避けた場所では回避と捉えられるが、計画区域全体で考えれば位置を変えたにすぎないため低減と捉えられる場合もある。

回避と低減の概念は視点および影響の低減の程度によって異なるものであり、実施する環境保全措置が回避であるのか低減であるのかの区別は重要ではない。環境保全措置は、あくまで環境への影響がどの程度低減されたかにより検討を行うものである。

なお、環境影響評価においては、いわゆる「補償」に類する措置は、環境保全措置としては扱わない。

【留意事項】代償措置の技術的困難さ

土壌環境・地盤環境に関する代償措置を講じる場合には、その技術的困難さを十分に踏まえた検討が必要である。人と自然との関わり合いの上に成立している関係性や長い歴史や郷土の文化とともに育まれてきた価値を事業者が実行可能な人為的措置のみによって創出することは極めて困難な場合が多い。そのため、代償措置の効果に対する不確実性や代償達成までにかかる時間(消失と代償との時間差)、効果の成否に係る判断基準の不明確さなどを十分踏まえた検討が必要である。また、技術的困難さに留意しつつ、創出する環境要素の種類、内容、目標に達するまでの時間や管理体制について十分な検討を行うことが必要である。

代償措置により創出する環境要素の検討にあたっては、代償措置を実施する場所における現況の環境条件を考慮し、代償措置を講じることによって生じる環境影響についても把握する必要がある。

また、代償措置を実施する場合には、創出する環境要素の種類や代償措置を実施する場所によって、その効果が大きく異なることが多いことに留意が必要である。

【留意事項】代償措置の効果の検討

代償措置は、損なわれる環境と同種のものを影響の発生した場所の近くに創出することが望ましい。事業実施区域外で代償措置を行う場合には、事業により損なわれる環境、代償措置によって創出する環境および代償措置によって損なわれる環境の各々の価値を十分に検討し、最も効果的な方法、場所などを考える必要がある。また、代償措置の効果に確信が持てたとしても、土壌環境・地盤環境の変化や利用状況の変化を継続的に把握しながら、その変化状況に応じた追加的な措置や管理を行い、時間をかけて目標とする土壌環境・地盤環境の創出を進めていくという継続的管理の考え方が重要である。

なお、代償措置を事業実施区域外で行う場合は、保全方針の設定段階で、当該代償措置の内容と、その地域で定められた環境基本計画や環境配慮指針などの環境保全施策および他の事業計画との整合を十分に図る必要がある。

【留意事項】土壌環境・地盤環境における代償措置の考え方

土壌環境における代償措置としては、土壌機能の保全に関して喪失する土壌機能の価値の一部を代償するための様々な措置の立案が可能である。

地盤環境においては、変化が予測される環境要素に対しての環境影響の回避・低減が困難である場合に、影響を受ける対象に対して、損なわれる環境要素の価値とは別の価値を保証することなどにより代償措置を行う。

(2)環境保全措置の立案の手順

[1]保全方針の設定

(ア)保全方針設定の考え方

環境保全措置の立案では、事業特性や地域特性、さらに影響予測結果などの情報を環境保全措置立案の観点として取りまとめ、これを踏まえて影響が予測される土壌機能や地盤の安定性などを環境保全措置の対象として選定する。それらをどの程度保全するのかといった環境保全措置の目標とあわせ、保全方針として明らかにすることが重要である。

保全方針の設定にあたっては、まず、スコーピングおよび調査・予測のそれぞれの段階で把握される以下の情報を取りまとめ、環境保全措置立案の観点を明らかにする。

・環境保全の基本的考え方(スコーピング段階における検討の経緯を含む)

・事業特性(立地・配置、規模・構造、影響要因など)

・地域特性(周辺の水文地質、水系の分布、造成の履歴、周辺の土地利用など)

| ・ | 地域の環境基本計画や環境配慮指針などに土壌環境・地盤環境の保全に関連する目標や指針が示されている場合には、それらとの整合性(土壌汚染に関しては環境基準が定められているが、土壌機能の保全や地盤環境の保全に関しては、基準が定められている場合は少ない。) |

・方法書や準備書の手続きで寄せられた意見

・影響予測結果 など

これらを踏まえ、回避・低減措置あるいは代償措置をどのように行うかを十分に検討し、保全方針を設定する必要がある。

保全方針の設定においては、土壌環境では保水・通水機能、生態系の構成要素機能、生産性機能等の何に対する影響を回避・低減もしくは代償するのか、地盤環境では荷重支持機能、水循環機能等の何に対する影響を回避・低減もしくは代償するのかという、環境保全の対象を明確にする。

なお、影響予測は事業の各段階において想定される様々な影響要因と影響の内容に応じて実施されることから、環境保全措置もこれらの影響要因と影響の内容に対応して検討されることとなる。

環境保全措置の対象が決まったら、次に、その環境保全措置の対象への影響をどこまで低減させるのかという環境保全措置の目標を設定する。環境保全措置の目標の設定は、環境保全措置の対象の重要度、影響の内容や程度、実行可能性などを踏まえて行う。

なお、事業の実施に合わせて、当該地域の環境をより良くすることが可能と考えられる場合(例えば、土壌の入れ替えや客土、地盤改良など)には、そのような措置の実施についても検討されることが望ましい。

(イ)環境保全措置の対象

環境保全措置の対象は、(ア)に示した様々な情報を基に、他の環境要素に関する環境保全措置の立案状況や評価なども考慮して、影響が予測される項目の中から選定する。

土壌環境では影響が予測された環境要素の中から、具体的に保全すべき土壌機能および範囲、または対策を講じるべき土壌汚染の範囲を環境保全措置の対象として選定することとなる。

また、地盤環境では影響が予測された環境要素の中から、影響要因を整理して具体的な環境保全措置の対象を選定することとなる。

環境保全措置の対象の選定にあたっては、環境保全措置を実施する空間的な範囲や時間的な範囲について、十分に検討する必要がある。なお、環境保全措置が必要でないと判断された場合には、その理由を予測結果などに基づき、できる限り客観的に示す必要がある。

【留意事項】土壌環境・地盤環境における環境保全措置の対象選定の留意点

土壌環境では「保水・通水機能」「生態系の構成要素としての機能」「生産機能」「物質収容機能」などに影響を及ぼす土壌構造の攪乱、有害物質による土壌汚染によって及ぼされる人の健康、生活環境、生物の生息・生育に対する重大な影響を回避または低減もしくは代償するための措置を立案することとなる。

土壌環境について想定される影響として、土壌汚染に関しては、工事中及び供用後の汚染土壌の飛散や地下水への溶出等による事業計画地周辺への影響を事前に詳細に検討する必要がある。また、土壌機能の保全に関しては、予測される影響が必ずしも定量的に把握されないこともあり、モニタリングを行いつつその影響を把握せざるを得ないこともある。

一方、地盤環境では土地の改変行為などによる広域的な水循環機能に及ぼす影響とともに、事業区域近傍での地盤沈下や土地の安定性が損なわれることによる人間の生活環境への重大な影響を回避または低減もしくは代償するための措置を立案することが目的となる。地盤環境における想定される影響として、事業区域内での地盤の安定性などは事業計画の設計の中でその影響を検討されることもある。

地盤環境に関しては、広域的な影響にしても事業区域周辺での影響にしても、影響が波及した場合に元の状態に修復することが非常に困難であり、人間の生活環境に大きく影響を及ぼすこともあることから、事業実施前に詳細に検討されている必要がある。

したがって、従来の環境影響評価における環境保全措置に比べ、今後は相当幅広い対象についての検討が必要となる場合も想定されることから、事業計画の各段階における検討と環境影響評価における環境保全措置の検討が密接な連携のもとに進められることが重要となる。

(ウ)目標設定の考え方

先に選定した環境保全措置の対象への影響を回避・低減するための措置の内容を検討する上で、具体的な目標の設定を行うことが重要である。

環境保全措置の目標の設定にあたっては、その効果や事後調査による効果の確認ができる具体的な目標として、環境保全措置の対象ごとに調査や予測結果を活用して、できるだけ数値などによる定量的な目標を設定することが望ましい。

また、環境保全措置の目標の妥当性は、国または地方公共団体が環境保全のために定めた計画や指針などとの整合性や、既存知見や研究例、環境保全措置の検討過程で得られたデータ(評価実験などの実施結果)などを用いて、できる限り客観的に示されることが望ましい。

保全すべき環境要素項目および指標は、予測された変化の大きさ、効果の確認や比較のしやすさ、客観的な判断基準や目安の存在、効果に関する既存知見の蓄積状況などを踏まえて選定することが望ましい。

【留意事項】環境保全措置の目標の設定における留意点

環境保全措置の目標の設定にあたっては、土壌環境・地盤環境を保全する上で重要な以下の点に留意が必要である。

土壌環境のうち土壌汚染に関しては、環境基準が定められていることより、この基準との整合を図ること並びに国または地方公共団体が定めた環境保全のための計画や指針などとの整合を図ることが必要である。

土壌機能の保全に関しては、保水・通水機能、物質収容機能など定量的に測定できる項目は多くあるが、それら多項目の指標が最適値としていかにあるべきかという目標が環境基準のように一律には定められていない。したがって、そのような場合には、土壌生物等を指標として望ましい土壌機能の保全が図られていることを判断する目標として設定することもある。

地盤環境の保全に関しては、環境基準のような一律の基準が定められていないことに留意して、国または地方公共団体が定めた環境保全のための計画や指針などとの整合を図ることとともに学会等の諸基準や既往知見なども考慮する必要がある。また、住民の意見を極力取り入れて目標を設定することも重要である。

[2]事業計画の段階に応じた環境保全措置の検討

環境保全措置の具体的な検討にあたっては、想定される影響要因の区分から、「供用後」の影響に対する環境保全措置と「工事中」の影響に対する環境保全措置の検討が必要となる。

事業計画では、一般的に、「供用後」に係る計画の検討が先行しておこなわれる。検討手順としては、立地・配置あるいは規模・構造、施設・設備・植栽、管理・運営といった順に段階的に検討する。そして、供用後に係る計画の検討がある程度進んだ段階で、これらの結果を計画条件として工事中に係る工事計画を検討する。

環境保全措置は、このような事業計画の段階に対応して、それぞれいくつかの環境保全措置案を検討し、影響の回避・低減が最も適切に行えるものを採用する。

従来の環境影響評価においては、このような段階的検討手順を踏まず、あるいは検討の経緯を示すことなく、最終的に採用した環境保全措置のみを記載する場合が多く見られた。このため、合意形成を図るための情報としては不十分なものとなり、かえって事業者に対する地域住民の不信感を募らせる結果につながっていたケースもある。このような点を改善するためには、環境保全措置の検討過程や選定理由を準備書や評価書において明確に記載することが重要である。

[3]他の環境要素への影響の確認

環境保全措置による他の環境要素への影響の確認は、他の環境要素に関する予測および環境保全措置の立案結果を参照することによって行う。

ある環境要素に対する環境保全措置が他の環境要素にはマイナス影響となる場合もあるので、各環境要素間の関連性についても十分な検討を行い、環境保全措置を採用することが重要である。

[4]知見が不十分な環境保全措置と事後調査

[1]~[3]の検討の結果によっては、残される環境影響に対し更なる環境保全措置の立案が必要となる場合もある。

なお、技術的に確立されておらず効果や影響に係る知見が十分に得られていない環境保全措置を採用する場合には、採用した環境保全措置の効果や影響を事後調査により確認しながら進めることが必要である。

(3)環境保全措置の内容

[1]事業者により実行可能な範囲で行われる環境保全措置

環境保全措置とは、事業者の実行可能な範囲で行われるものであり、技術的な面、コスト面、現実性及び具体性といった観点において十分なものであれば、事業計画についても変更がありえるものである。

なお、事業計画に係る大幅な変更を実施する際には時系列に沿って検討経緯を明確にし、住民が理解しやすいように整理することが重要である。

[2]環境保全措置の事例

事業計画の段階に応じた環境保全措置の事例を表3-1-5、表3-1-6に示す。表に示したものが環境保全措置の全てではないが、存在(立地・配置規模・構造施設・設備など)・供用(施設の稼働管理・運営など)、工事(造成工事・建築工事など)の実施といった事業計画の段階に応じて、それぞれ適切な環境保全措置の内容を検討することが必要である。

表3-1-5 事業計画の段階に応じた環境保全措置の例(土壌環境)

| 事業計画の段階 | 影響要因 | 環境保全措置 (代償措置を除く) |

|

|---|---|---|---|

| 存在 | 立地・配置 規模・構造 施設・設備 など |

工作物(道路、水路など)の存在 | 重要な場所への立地を避ける 土壌消失空間の面積を最小化する |

| 地形改変 | 重要な場所の地形改変を避ける 植栽などによる表土保全を図る |

||

| 供用 |

施設の稼働 |

地下水利用 | 地下水利用量の抑制を図る |

| 廃棄物の処分 | 処分場構造に適合する埋立材であることを確認する | ||

| 工場などの稼働 | 排水・排気の量を抑制する | ||

| 工事 |

造成工事 |

造成工事 | 表土や植生を一時移植する 表土流失防止対策を行う 汚染物質の移動防止する(表土、場外搬出) |

| 有害物質の使用 | 工法を工夫し、有害物質の使用を抑制する | ||

| 仮設工作物の設置 | 濁水の浸透設備、沈殿池などを仮設する | ||

| 汚染土壌の搬出 | 汚染物質の飛散防止処置を実施する | ||

表3-1-6 事業計画の段階に応じた環境保全措置の例(地盤環境)

| 事業計画の段階 | 影響要因 | 環境保全措置 (代償措置を除く) |

|

|---|---|---|---|

| 存在 | 立地・配置 規模・構造 施設・設備 など |

土取場・原石山・採石場 | 斜面安定対策・緑化 |

| 地下構造物 | 止水対策、地盤改良 | ||

| 埋立地 | 地盤改良 | ||

| 貯水池・湛水域 | 侵食防止、斜面安定対策 | ||

| 供用 | 施設の稼働 管理・運営 など |

||

| 事業場等の大規模揚水 | 代替水源、計測管理 | ||

| 不浸透性被覆 | 浸透性被覆、雨水浸透枡 | ||

| 工事 | 造成工事 建築工事 など |

||

| 切土・盛土等の地形改変 | 斜面安定対策・緑化 | ||

| 開削・地下掘削 | 掘削工事時の止水対策 | ||

| 大規模盛土 | 地盤改良や排水ドレーン等の補助工法 | ||

環境保全措置の検討に当たっては、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、これらの検討の経過を明らかにできるよう整理すること。

(基本的事項 第三項二(5))

[1]環境保全措置の効果と影響の検討

環境保全措置の妥当性の検証は、対象とした環境要素に関する回避・低減の効果とその他の環境要素に対する影響とを検討することによって行う。環境保全措置の採用の判断は妥当性の検証結果を示すことによって行われる必要がある。

[2]複数案の比較、より良い技術の取り入れの判断

環境保全措置の妥当性の検証は、早期段階からの検討の経緯も含め、複数案を比較検討することや、より良い技術が取り入れられているか否かの判断により行う。

複数案の比較は、予測された環境影響に対し、複数の環境保全措置を検討した上でそれぞれ効果の予測を行い、その結果を比較検討するものである。その結果、効果が適切かつ十分得られると判断された環境保全措置を採用するものである。環境保全措置の検討とこの効果の予測は、最善の措置が講じられると判断されるまで、繰り返し行う。

より良い技術とは、高水準な環境保全を達成するのに最も効果的な技術群をいう。ここでいう技術とは、事業の計画、設計、建設、維持、操業、運用、管理、廃棄などに際して用いられた幅広い技術(ハード面のテクノロジー)、およびその運用管理など(ソフト面のテクニック)を指す。より良い技術が取り入れられているか否かの判断にあたっては、最新の研究成果や類似事例の参照、専門家による判断、必要に応じた予備的な試験の実施などにより、環境保全措置の効果をできる限り客観的に示す必要がある。

ただし、上記の検討において、採用することとした環境保全措置の効果が不確実であると判断された場合には、その不確実性の程度についても明らかにする必要がある。

【留意事項】準備書・評価書に記載する環境保全措置の内容

準備書、評価書には、保全方針、環境保全措置の検討過程、最終的な環境保全措置の実施案を選定した理由について記載する。その際、環境保全措置の効果として措置を講じた場合と講じない場合の影響の程度に関する対比を明確にする。

採用した環境保全措置に関しては、それぞれ以下の点を一覧表などに整理し、環境保全措置の実施案として準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。

・環境保全措置の内容、実施期間、実施方法、実施主体など

・環境保全措置の効果と不確実性の程度

・環境保全措置の実施に伴い生じるおそれのある他の環境要素への影響

・環境保全措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響

・環境保全措置の効果を追跡し、管理する方法と体制

| ア | 環境影響の回避・低減に係る評価 建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて評価されるものとすること。 なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲内で行われるものとすること。 |

| イ | 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討 評価を行うに当たって、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、当該基準等の達成状況、環境基本計画等の目標又は計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討されるものとすること。 |

| ウ | その他の留意事項 評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。 |

(基本的事項 第二項五(3))

土壌環境・地盤環境に係る評価は、環境基準等の基準又は目標が設定されている項目については、上記ア及びイの評価を併用することとなる。

一方、基準又は目標が設定されていない項目については、アの評価を行うこととなる。

(1)回避・低減に係る評価

回避・低減に係る評価は、環境影響の回避・低減のための事業者の努力を明らかにするとともに、取り入れた環境保全対策について、客観的にその効果、技術の妥当性が明確にされているかどうかを検討することによって、その環境保全対策により事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断するものである。

ここでいう、環境保全対策とは事業計画の立案から調査、予測及び評価までの過程の中で検討された幅広い環境保全対策が該当する。これらの効果の客観性、妥当性を示す手法として、環境保全対策の検討を時系列に沿って対比する、並行的に最新の技術か否かを判断する資料を明示する等が考えられる。

予測結果を評価する影響要素の指標は、国または地方公共団体が定めた環境保全のための計画や指針などに定められた指標や学会等の諸基準や既存知見なども考慮して地域の特性に応じて選定し、できるだけ客観的かつ詳細であることが望まれる。

回避・低減に係る評価で最も留意すること、現状において環境基準を達成していない地域等、イの視点における基準等との整合が図られない場合に、アの視点からより一層の回避・低減措置を検討した上で、双方の評価を合わせて総合的に評価する場合の考え方である。

このような場合においては、基準等の整合が図られない内容を明らかにし、回避・低減の措置による事業の実施に伴う付加分の低減の程度(低減率等)、現況に対する変化の程度等から、その回避・低減の措置に関して実行可能なより良い技術が取り入れられている否かを検討し評価を行う。

(2)基準又は目標との整合に係る評価

土壌汚染の評価については、環境基準が定められていることにより、この基準との整合を図ること、並びに国または事業実施区域の所在地である地方公共団体などが環境保全のために定めた環境基本計画や環境保全条例、各種指針などにおいて、土壌環境・地盤環境の保全に関わる目標や方針が定められている場合には、それらとの整合を図ることにより、評価の客観性を確保することが必要である。なお、環境基準並びに国または地方公共団体の定める施策は常に見直しが行われているので、最新情報に基づいて評価することが重要である。

(3)その他の留意事項

事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合においては、事業計画と事業者以外の者が実施する環境保全措置等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの予算措置等の具体化の目途が立っていることを客観的資料に基づき明らかにする必要がある。

4)事後調査

選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査(以下「事後調査」という。)の必要性を検討するとともに、事後調査の項目及び手法の内容、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにできるようにすること。

なお、事後調査を行う場合においては、次に掲げる事項に留意すること。

| ア | 事後調査の項目及び手法については、事後調査の必要性、事後調査を行う項目の特性、地域特性等に応じて適切な内容とするとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能なように設定されるものとすること。 |

| イ | 事後調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、可能な限り環境への影響の少ない事後調査の手法が選定され、採用されるものとすること。 |

| ウ | 事後調査において、地方公共団体等が行う環境モニタリング等を活用する場合、当該対象事業に係る施設等が他の主体に引き継がれることが明らかである場合等においては他の主体との協力又は他の主体への要請等の方法及び内容について明らかにできるようにすること。 |

(基本的事項 第三項二(6))

(1)事後調査の考え方

[1]事後調査が必要な場合

予測および環境保全措置の立案結果において、事業による影響予測の不確実性が大きいと判断された場合、もしくは知見の不十分な環境保全措置を講じることにより効果が不確実であると判断された場合には、環境への影響の重大性に応じて工事中および事業の供用後の環境の状態や環境保全措置による効果などに関し、事後調査を実施する必要がある。

[2]事後調査の内容と手順

事後調査については、以下の点に留意しながら、図3-1-7に示した手順に従って調査内容および調査結果の取り扱いに関する方針を検討し、その結果を事後調査の実施案として一覧表などに整理し、準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。

・影響の時間的変化や環境保全措置の効果の実現までの時間を考慮し、調査時期を選定する必要がある。

・事業による影響と他の社会的変化などによるものをできる限り区分できるよう、調査地点・対象・方法を設定する必要がある。

| ・ | 事後調査の過程において、環境保全措置の効果が不十分であることが確認された場合や、不測の影響が発生した場合には、その都度影響の内容や程度により柔軟に追加的な措置を講じたり、技術的な進展を踏まえてより効果的な措置を検討する必要がある。 |

| ・ | 大規模な工事が長期にわたるような場合には、適切な時期に事業の進捗に応じて得られた事後調査の結果を用いて、環境影響評価時点の予測・評価が適切であったかについて検討を行うことも必要である。 |

| ・ | 環境影響評価時点の予測の前提条件とした事業計画が、計画熟度の高まりに応じて変化した場合には、必要に応じて再予測を行うとともに追加的な環境保全措置の検討を行う必要がある。 |

| ・ | 事業者と供用後の管理者が異なるような場合には、事後調査の実施や必要な追加的措置などの実施に関し、適正に引継が行われるようにする必要がある。 |

また、事後調査結果から、特段の追加的処置の必要性が認められず、予測したとおりの環境保全措置の効果が認められた場合にも、その根拠を含めて事後調査結果として公表する。

図3-1-7 事後調査の検討内容と手順

(2)事後調査の手法

[1]事後調査の対象

事後調査を実施する場合においては、より効果的な調査内容とするために、予測結果に大きな影響を及ぼす要因を整理した上で、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能なものを調査すべき情報として選定することに留意が必要である。すなわち、事後調査においては、現況調査において把握した事項の変化を確認するために現況調査と同様の調査を実施する必要がある。

[2]調査地点

土壌環境・地盤環境における事後調査地点の設定においては、事業の実施により最も影響を受けることが想定される場所や、予測評価を行った地点を中心に選定することとなるが、事業による影響の程度を把握するため、事業による影響が及んでいないと想定される地点を設定し、周辺環境の長期的観測データを把握しておくことも重要である。

バックグラウンド把握のための調査地点の配置は、環境影響評価における予測結果を踏まえ、事業による影響がほとんど想定されない地点で設定することが基本となる。

[3]調査時期

事後調査の実施時期は、環境影響評価において予測対象とした時期や、評価の前提として見込んだ環境保全措置の効果が出現する時期に対応して実施することとなる。そのため、1回行えばよい場合もあるが、環境保全措置の効果の出現に対して、継続的監視のように、経年的に同様の調査の継続が必要となる場合もある。

また、影響が顕在化するまでに長時間を要するものについては、その期間についても考慮する必要がある。

[4]調査の方法

事後調査の結果は、実際の事業の実施に伴う環境への影響を把握するとともに環境影響評価で実施した調査・予測結果と比較することを前提としているため、事後調査の手法は現況調査の手法と同一とすることが基本となる。

したがって、土壌環境における事後調査では、現況調査において土壌の物理性、化学性、土壌生物や土壌・地下水中の汚染物質濃度を調査した場合には、それらの変化を確認するために同様の調査を実施する必要がある。

また、地盤環境における事後調査でも考え方は同じであるが、原則として予測した事項に関する検証やモニタリングとなる。

(3)環境保全措置の追加検討

事後調査の結果、予測結果を上回る著しい環境影響が確認された場合には、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討を実施することとなる。このことは環境影響評価書の中で環境影響が著しいことが明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにしていることから、事後調査結果から必要に応じて追加的な環境保全措置の検討をすることは、事後調査の中で最も重要な事項である。

(4)公表

事後調査を実施するにあたっては、1)事後調査を行うこととした理由、2)事後調査の項目及び手法、3)環境影響が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針及び4)

公表の時期について整理し、可能な限り準備書・評価書において明らかにする必要がある。

評価書で公表した事後調査実施内容に基づき実施した工事中及び供用後の事後調査結果については、調査実施後できる限り早い段階で、適切な場所において公表する必要がある。このとき前述する追加的な環境保全措置の検討を実施した場合には合わせて公表することが望ましい。また、公表の時期についても可能な限り準備書・評価書において明らかにする必要がある。

なお、事後調査結果は、予測結果との比較がしやすいように整理し、公表する必要がある。

事後調査を実施する場合を想定し、事後調査の必要性、項目及び手法の選定等を取りまとめた例をケーススタディに示す。

(5)事後調査結果の活用

事後調査結果は、適切な調査方法の確立、予測精度の向上、客観的・定量的な環境保全措置の目標の設定根拠の取得、環境保全措置の効果の検討に関する客観的情報の提供など、将来の環境影響評価技術の向上に資する貴重な情報でもあるので、積極的に整理・解析され、活用されることが重要である。そのためには、事後調査の結果を基礎的なデータを含めて広く公開し、活用に供するための仕組みを作っていくことが望まれる。