大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(III)<環境保全措置・評価・事後調査の進め方>(平成14年10月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(III)TOPへ戻る

2-2 水環境(地下水等)

地下水等については、環境保全措置、評価及び事後調査を行う上で、留意すべき事項を中心に、個々の作業イメージを具体化できるよう整理した。

また中でも、ケーススタディ2から9では、半地下道路事業を例として地下水流動阻害の場合についての環境保全措置の立案の手順、環境保全措置の内容、事後調査までの作業イメージを具体的に示した。

【ケーススタディ1】早期段階における環境保全への配慮の考え方

【ケーススタディ2】保全方針設定のための基礎的情報の例

【ケーススタディ3】環境保全措置の対象

【ケーススタディ4】目標設定の考え方

【ケーススタディ5】環境保全措置の内容

【ケーススタディ6】環境保全措置の妥当性の検証

【ケーススタディ7】客観的な効果の評価

【ケーススタディ8】事後調査(調査実施案)

【ケーススタディ9】事後調査(事後調査報告)

【ケーススタディ1】早期段階における環境保全への配慮の考え方

● テーマ

環境影響評価前の事業計画立案時における事業者の環境保全への配慮及びその検討経緯について、方法書に記載する事が重要となる。検討事例を示す。

● 方法書記載例【道路事業の例】

○事業計画立案にあたっての地下水環境保全(地下水流動)への配慮

半地下構造の道路工事にあたり、樹木等植生の根腐れや井戸枯渇の防止などのため上流から下流に地下水を通す工法を採用し、周辺環境への影響を小さくするよう配慮する。

● 方法書記載例【造成事業の例】

○事業計画立案にあたっての地下水環境保全(雨水浸透・涵養)への配慮

丘陵地を造成し宅地化するにあたり、事業地には従来の表面排水システムに替えて、雨水浸透方式等の環境保全技術を取り入れた工法を採用し、事業による地下水環境への影響を小さくするよう配慮する。

【ケーススタディ2】保全方針設定のための基礎的情報の例

● テーマ

環境影響評価段階における保全方針設定のための基礎的情報の例を示す。

【事業特性】

半地下構造区間長 600m

掘削深度 10m

道路幅 20m

工法 開削工法(土留め壁はSMW工法)

【地形・地質】

地形は、標高15~20mの沖積低地

地質は、上位より層厚1mの表土、6mの沖積層砂質土、2mの沖積層粘性土、10mの洪積層砂質土、基盤岩からなり、沖積層粘性土が遮水層となって、上位に不圧地下水、下位に被圧地下水が分布している。

【降水量】

過去30年の年降水量の平均値は1656㎜で、平成6年には最小値891㎜、昭和55年には最大値2977㎜を示す。

【水利用】

地下水を利用している井戸は、92箇所あり生活用水として利用している。井戸の深度は2~10mで沖積層砂質土の不圧地下水あるいは洪積層砂質土の被圧地下水を取水している。

【自然条件・地域特性情報としての被圧地下水位】

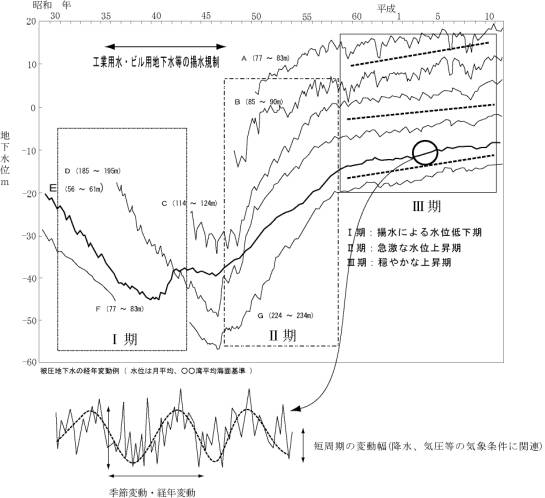

図2-1-1では、事業対象地周辺における地下水位の長期的観測データとその短期変動の状況を示す。

その特性の概略を以下に示す。

・被圧地下水位は揚水規制以前では断続的な水位低下期が、規制後は急激な水位回復期を経て、現在は穏やかな水位上昇期にある。

・現在の変動傾向は、短期的(1年以内)には気象条件に強く影響を受け、中長期的には事業対象域を含む涵養域・流出域全体の水収支や社会的情勢の変化等に左右されていると考えられる。

図2-2-10 地域特性としての地下水位情報(被圧地下水位の変動傾向の例)

【影響予測結果】

影響予測結果によると、道路の下流側で地下水位が最大1.5m低下し、92箇所の井戸に水位低下が発生すると予測された。

【ケーススタディ3】環境保全措置の対象

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における環境保全措置の対象の選定例を示す。

【道路事業:半地下道路工事の例】

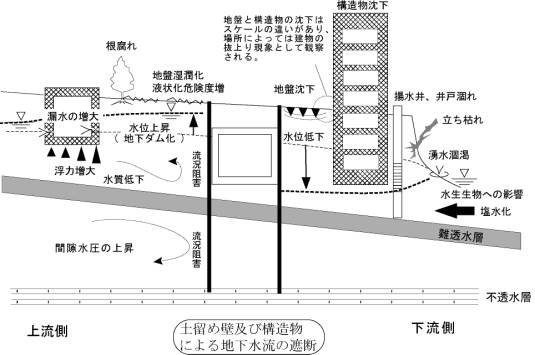

事業で想定される環境影響を図2-2-11に示し、この場合の環境保全措置の対象と実際の影響内容を表2-2-3にとりまとめた。

図2-2-11に示すように、地下水の流動障害によって水位・水質・構造物・植生等に様々な影響が生じるが、複数の要因のうち地下水位の変化が環境影響に対し最も重要な要因となることから、環境保全措置の対象は「地下水位」とした。

図2-2-11 半地下道路事業による地下水流動阻害とその環境影響(概念図)

表2-2-3 半地下道路事業による環境保全措置の対象と環境影響の内容保全対象

【ケーススタディ4】目標設定の考え方

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における目標設定の例を示す。

【地下水位変動に対する目標設定の例】

| ・ | 既往調査及び文献調査から水位変動の周期性を確認し、将来の長期 |

| ・ | 短期の地下水位及びその変動幅を予測した。 |

| ・ | 事業による地下水位変化はシミュレーションにより予測した。 |

| ・ | 本来あるべき自然状態の水位を基本として、さらに対象地域の利水状況(井戸の深度・使用量・使用頻度・使用目的等)を考慮して、利水に支障がでないことを目標とする。 |

| ・ | 井戸水の利用目的と利用頻度に応じて、利用頻度の高い井戸について水深が1.0m以上、利用頻度の低い井戸について水深が0.5m以上を満足することを目標に設定する。 |

図2-2-12 地下水位の変化と目標設定

【ケーススタディ5】環境保全措置の内容

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における環境保全措置の内容の例を示す。

【複数案検討の例】

対象事業が地下水環境及び利水環境に及ぼす影響を低減するための最適な環境保全措置を選定するため、以下の2案を比較検討する。

| 保全措置A案: | 道路に沿ってドレーンを設置し、上流側のドレーンに集まった地下水を通水管を通して下流側のドレーンに送水し、地層中に還元する。 |

| 保全措置B案: | 道路の上流側に設置した揚水井戸から地下水を揚水し、この地下水を道路の下流側に設置した注水井から地層中に還元する。 |

| 保全措置A案 | 保全措置B案 |

図2-2-13 環境保全措置の検討事例

【ケーススタディ6】環境保全措置の妥当性の検証

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における保全措置の妥当性検証の例を示す。

図2-2-14 道路事業における地下水位の予測結果(A案)

【ケーススタディ7】客観的な効果の評価

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における回避・低減に係る評価の例を示す。

予測結果によると、半地下道路事業によって、地下水流動が阻害され、地下水位の低下・上昇が発生すると予測された。

そのため、地下水位を保全対象とした環境保全措置について比較検討を行い、実行可能な範囲で最も効果があると考えられるドレーン+通水管を採用することとした。

地下水位予測結果(図2-2-14)によると、道路の下流側では最大0.5mの水位低下に低減できる。利水環境への影響は、全体として95%の井戸に対し目標設定以内に抑えられ、そのうち使用頻度の高い井戸は100%目標水位を確保できると考えられる。

以上により、環境保全措置を実施することで地下水流動阻害による地下水位の低下は低減され、全体として利水上の支障はないと考えられる。

但し、地下水位はその時の降水量や地域全体の地下水揚水量によって複雑に変化し、予測及び効果に不確実性がある事から、さらに事後調査により確認する必要がある。

【ケーススタディ8】事後調査(調査実施案)

● テーマ

「保全方針設定のための基礎的情報の例」で示した事例における事後調査の実施案の例を示す。

環境保全措置の妥当性の検証「保全措置の複数案検討の例」で示したケースにおける事後調査の実施案の例を示す。

| 調査項目及び調査内容 | <地下水位> ・地下水位観測 <関連する環境要素> ・事業地に近接した降水量、・・・・・ ・事業地周辺の井戸水位、・・・・・・・ ・事業地周辺の河川水位、・・・・・・ <周辺環境の状況> ・事業地を含む樹木の状況、・・・・・・等 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 調査範囲 | <地下水位>

<関連する環境要素>

<周辺環境の状況>

|

||||||||

| 調査実施時期と期間 | ○調査実施時期 <地下水位> ・地下水位については連続自記記録を行う。 <関連する環境要素> ・事業地周辺井戸は○年間に○回の水位観測と利用状況調査を行う。 ・その他の項目については○年間に○回程度の計測等を行う。 ○期間 供用開始前年から供用後○年間(あるいは影響が目標設定以下に収束する期間) |

||||||||

| 調査方法 | 事前調査時の方法と同じとする。 | ||||||||

| 調査結果の取扱い | 調査結果は事業所において公表及びインターネットによる公開 | ||||||||

| 不測の場合の対処方法 | 不測の状況にあった場合は、原因調査や緊急調査を実施し、かつ、有識者による検討会を設置し、その原因による影響を回避、低減する環境保全措置を計画・実施する。・・・・・・ | ||||||||

| 実施体制 | 事業者。ただし、周辺環境の状況については地方公共団体の関連部局の公表資料を参照する。 |

【ケーススタディ9】事後調査(事後調査報告)

● テーマ

事後調査報告の例を示す。

● 記載例

| 調査項目 | 流況・水位 | 関連する環境要素 | 周辺環境の状況 |

|---|---|---|---|

| 環境保全措置の効果の確認 | ・ 路線上流側での水位上昇、下流側での水位低下は予測範囲内であった。・・・・・・・ | ・ 事業地周辺の井戸の水位変動は予測の範囲にあり、変動による環境影響は認められない。 ・・・・・・・・ | ・ 予測対象範囲周辺域での地下水位の状況は経年変動及び降雨時の短周期的な変動が見られるものの、低下の傾向は認められない。・上記範囲での地盤及び植生に関わる変状は認められない。 ・・・・・・・・ |

| 追加的措置 | 特になし。 | 特になし。 | 特になし。 |

| 今後の対応 | ・ 中長期的に保全対象の推移を見守る。 | ・ 関連する環境要素の推移を見守る。 | ・周辺環境の推移を見守る。 |

| 今後の事後調査計画 | ・ 実施された保全措置の中長期的な効果を確認するための継続調査を行う。 | ・ 関連する環境諸要素は、既存データを活用し、保全対象の変化に関わらず定期的な監視を行う。 | ・ 周辺環境に関わる情報の整理を行う。 |