生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)

3 注目種・群集を抽出するためのモデル的な手順

地域特性の把握により把握された対象地域の生物相や類型区分などの生態系の特性を踏まえ、注目種・群集を抽出する手順について示す(図III-12)。この段階では、既存資料調査、ヒアリング及び概略踏査により収集された情報から、注目種・群集を抽出するが、実際の環境影響評価では「植物」や「動物」の現地調査により新たな生息種・群集等の知見が得られた段階で再度整理を行い、追加等を行う必要がある。

なお、以下に示した例はおもに河川中流域を想定しているが実在する河川の例ではないこと、考え方を整理するための一助とするものであってスコーピングの見本ではないことに留意する必要がある。実際のスコーピングでは事業特性や地域特性に応じて最も適した方法を創意工夫して検討する必要がある。

図III-12 注目種・群集を抽出するためのモデル的な手順の例

○生態的特性の整理例(表III-11)

生態系の構造の整理にあたり、基礎的な情報として構成要素のひとつである動植物の特性を既存資料調査等を基に整理した表の例である。この表は生態系の構造を示したものではないが、整理した項目及び特性をそれぞれ再整理することによって構造の概要を把握することができる。

表III-11 対象地域に分布する動植物の生態特性(表形式と記載の例)

○栄養段階の整理例(表III-12)

構成要素の関係の把握にあたり、表III-11で整理した特性を再整理した表の例である。この表では消費者層である動物の食性から栄養段階の区分を概括的に行った。ここで整理された情報から、対象地域において上位性に位置する動物を概観することができるとともに、さらに食性や動物種の大きさなどを整理することによって食物連鎖や競争関係、採食ギルドなどを明らかにすることができる。

表III-12 対象地域に生息が想定される消費者層の栄養段階区分(表形式と記載の例)

分類群 |

哺乳類 |

鳥類 |

は虫類 |

魚類 |

昆虫類*1 |

甲殻類 |

高次消費者(肉食性または雑食性) |

タヌキ、キツネ、イタチ、イノシシ |

カワウ、ヨシゴイ、ゴイサギ、ササゴイ、ダイサギ、コサギ、ヤマセミ、カワセミ、モズ |

シマヘビ、アオダイショウ、ヤマカガシ、ニホンマムシ、オオサンショウウオ、ウシガエル |

ウナギ、ナマズ、タウナギ、アユカケ、ドンコ、カムルチー |

||

第2次消費者(肉食性または雑食性*2) |

カワネズミ、コウモリ類 |

カイツブリ、ヒクイナ、バン、チドリ類、シギ類、ヒバリ、ツバメ、イワツバメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、オオヨシキリ、セッカ、ホオジロ、カワラヒワ |

クサガメ、アカミミガメ、イシガメ、ニホントカゲ、イモリ、ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、シュレーゲルアオガエル |

コイ、オイカワ、カワムツ、アブラハヤ、タカハヤ、ウグイ、モツゴ、カワヒガイ、ムギツク、タモロコ、カマツカ、ニゴイ、ギンブナ、キンブナ、ドジョウ、シマドジョウ、ホトケドジョウ、ギバチ、ヤマメ、アマゴ、メダカ、イトヨ、カジカ、オヤニラミ、ヌマチチブ、カワヨシノボリ、シマヨシノボリ、 |

ハグロトンボ、カワトンボ、ダビドサナエ、コオニヤンマ、オニヤンマ、コヤマトンボ、カマキリ類、カミムラカワゲラ、コグサミドリカワゲラモドキ、セスジミドリカワゲラ、アメンボ、シマアメンボ、ナベブタムシ、タイコウチ、ヘビトンボ、ゴミムシ類、ハンミョウ類、ゲンジボタル、カバキコマチグモ、アオグロハシリグモ、スジブトハシリグモ |

テナガエビ、アメリカザリガニ、シマイシビル |

第1次消費者(植食性)およびデトリタス食者 |

カヤネズミ |

マガモ、カルガモ、コガモ、オシドリ、カシラダカ |

スナヤツメ、アユ、ボウズハゼ |

コカゲロウ、サホコカゲロウ、フタバカゲロウ、フタバコカゲロウ、チラカゲロウ、エルモンヒラタカゲロウ、シロタニガワカゲロウ、アカマダラカゲロウ、オオクママダラカゲロウ、イマニシマダラカゲロウ、クシゲマダラカゲロウ、オオマダラカゲロウ、ヨシノマダラカゲロウ、ヒメトビイロカゲロウ、トゲトビイロカゲロウ、モンカゲロウ、キイロカワカゲロウ、トウヨウモンカゲロウ、アミメカゲロウ、バッタ類、ヒラタドロムシ、ブユ類、ユスリカ類、ガガンボ類、ヒゲナガカワトビケラ、ウルマーシマトビケラ、イノプスヤマトビケラ、ニンギョウトビケラ、チョウ・ガ類 |

ニッポンヨコエビ、ヒメタニシ、カワニナ、モノアラガイ、サカマキガイ、ヒラマキミズマイマイ、マシジミ、イシガイ、マツカサガイ |

| *1: | 一部の分類群については「~類」として一括して表示した。 |

| *2: | 魚類のうち、おもに植食性だが昆虫等も捕食する種は雑食性とみなしこの区分に含めた。 |

○水域依存性の整理例(表III-13)

生息空間利用の構造の把握にあたり、表III-12で整理した特性を再整理した表の例である。この表では消費者層である動物の分布する類型区分と水域依存性の区分を行った。前述したとおり、注目種・群集は水界依存性の高い種から選定されることが必要であるが、ここで整理された情報から依存性の高い種を概観することができる。さらに依存性を整理することにより、限られた水域に依存するという観点での特殊性や陸水域と陸域双方を生息の場としているという観点での典型性を指標する種などを明らかにすることができる。

表III-13 対象地域に生息が想定される動物の水域依存性(表形式と記載の例)

水域依存性 |

分布する類型 |

生息が想定される動物種 |

生活史・生活空間全般、繁殖地を水域に依存する種・群集 |

湿性草地・流水域 |

イモリ |

流水域 |

オオサンショウウオ |

|

生活史の一部(幼生期)、繁殖地を水域に依存する種・群集 |

全般 |

ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、シュレーゲルアオガエル、オニヤンマ |

湿性草地・流水域 |

ウシガエル、コカゲロウ、サホコカゲロウ、フタバカゲロウ、フタバコカゲロウ、チラカゲロウ、エルモンヒラタカゲロウ、シロタニガワカゲロウ、アカマダラカゲロウ、オオクママダラカゲロウ、イマニシマダラカゲロウ、クシゲマダラカゲロウ、オオマダラカゲロウ、ヨシノマダラカゲロウ、ヒメトビイロカゲロウ、トゲトビイロカゲロウ、モンカゲロウ、キイロカワカゲロウ、トウヨウモンカゲロウ、アミメカゲロウ、ハグロトンボ、カワトンボ、ダビドサナエ、コオニヤンマ、コヤマトンボ、カミムラカワゲラ、コグサミドリカワゲラモドキ、ヘビトンボ、ヒラタドロムシ、ゲンジボタル、ブユ類、ユスリカ類、ガガンボ類、ヒゲナガカワトビケラ、ウルマーシマトビケラ、セスジミドリカワゲラ、イノプスヤマトビケラ、ニンギョウトビケラ |

|

生活空間の大部分、繁殖地を水域に依存する種・群集 |

河畔林・草地・湿性草地・流水域 |

カワウ、ヤマセミ |

草地・湿性草地・流水域 |

カワセミ |

|

河畔林・流水域 |

カワネズミ |

|

湿性草地・流水域 |

カイツブリ、カルガモ、オシドリ、バン、クサガメ、アカミミガメ、イシガメ |

|

季節的に水域に依存する種・群集 |

草地、湿性草地、流水域 |

ヨシゴイ、ササゴイ、チドリ類、シギ類 |

湿性草地、流水域 |

マガモ、コガモ、ヒクイナ |

|

草地、湿性草地 |

ツバメ、イワツバメ、オオヨシキリ、セッカ、カシラダカ |

|

生活空間の一部を水域に依存する種・群集 |

全般 |

コウモリ類 |

森林群落、河畔林、草地、湿性草地 |

タヌキ、キツネ、イタチ、イノシシ、モズ、シマヘビ、アオダイショウ、ヤマカガシ、ニホンマムシ、チョウ・ガ類 |

|

河畔林、草地、湿性草地 |

ホオジロ、カマキリ類 |

|

草地、湿性草地、流水域 |

ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、チドリ類、シギ類 |

|

草地、湿性草地 |

カヤネズミ、ヒバリ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ニホントカゲ、バッタ類、ゴミムシ類、ハンミョウ類、カバキコマチグモ、アオグロハシリグモ、スジブトハシリグモ |

○類型区分・栄養段階別にみた生物種・群集の整理例(表III-14)

生息空間の構造と構成要素間の関係の把握にあたり、表III-11~表III-13で整理した特性を再整理した表の例である。この表では、基盤環境と主要な動植物種の対応関係を栄養段階別に整理した。ここで整理された情報から、類型区分別にみた生物群集の存在状況が概観でき、上位性を指標する種・群集をはじめとする動物種の分布を把握することができる。さらに類型区分の条件となった基盤環境要素と動植物の対応関係などを整理することにより、分布が限られているという観点で特殊性や、陸水域と陸域双方を生息の場としているという観点で典型性を指標する種などを明らかにすることができる。

表III-14 対象地域(河川)における類型区分、栄養段階別にみた主要な生息種

(表形式と記載の例)

○連続性等の特性の整理例(表III-15)

連続性等、陸水生態系の観点から、生物群集の特性について整理した表の例である。この表では表III-11を元に河川等で縦断方向の連続性を指標する種・群集についてその回遊の範囲と対象地域の関係及び回遊の時期などを整理した。ここで明らかになった情報から連続性を指標する種・群集の対象地域との関わりの程度や事業実施に伴う影響の及ぶ範囲などが概観でき、典型性として必ず考慮されるべき種・群集を把握することができる。

表III-15 対象となる河川を回遊する動物種の状況(表形式と記載の例)

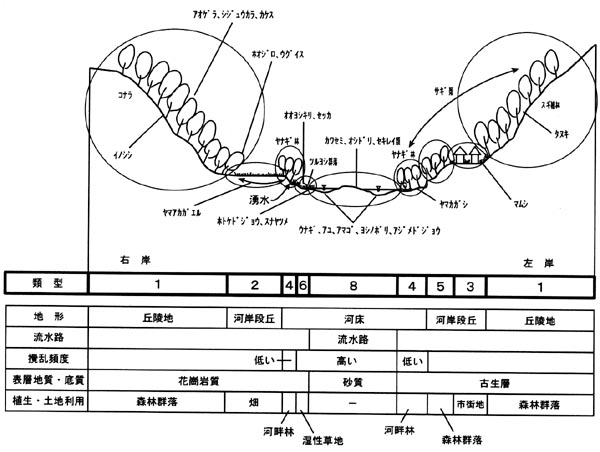

○基盤環境と生物群集に関する模式図例(図III-13)

基盤環境と生息する生物群集の関連を示した図の例である。この図では対象地域の典型的な断面を模式的に示し、類型ごとの基盤環境要素の関連と、各類型に特徴的または複数の類型にまたがって生息する代表的な生物種を示している。この図では河川について生態系の構成要素とその関連を概括的に表現している。

行動圏の広い種や、典型的な環境に生息する種、陸水域と陸域の双方を生息域とする種、あるいは特殊な立地に生息する種を視覚的に示すことができる。

図III-13 基盤環境と生物群集に関する模式図(河川)例

○生態系の機能と生物群集の関係の整理例(表III-16)

生態系の機能の把握にあたり、機能にかかわる生物群集を機能面から再整理した表の例である。この表では想定される機能について関連があると考えられる動植物を列挙している。前述したとおり、陸水域生態系の機能は陸水域が本来持っている性質ととらえることができ、機能に関わりの深い種・群集は典型性の視点として重要であることから、ここで取り上げられた種・群集は、典型性の観点からの注目種・群集の候補となる。なお、これらを注目種としてとりあげる場合には機能についての指標性についてより詳しく検討する必要がある。

表III-16 対象地域の生態系の機能にかかわる特徴的な動植物(表形式と記載の例)

陸水域の機能の例 |

関連する種・群集 |

|

基盤環境形成・維持 |

微気象の形成 |

コナラ群落、スギ・ヒノキ植林、ヤナギ河畔林、ヨシ群落、 |

水質形成・浄化 |

ヨシ群落、沈水植物群落、付着藻類、植物プランクトン、 |

|

底質形成・浄化 |

ヨシ群落、沈水植物群落、ブユ類、ユスリカ類、ヒメタニシ、 |

|

景観形成 |

コナラ群落、スギ・ヒノキ植林、ヤナギ河畔林、ヨシ群落、 |

|

生息空間の形成・維持 |

休息地 |

カイツブリ、カワウ、ヨシゴイ、ゴイサギ、ササゴイ、ダイサギ、コサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、オシドリ、ヒクイナ、バン、ヤマセミ、カワセミ、ヒバリ、ツバメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、オオヨシキリ、セッカ、カシラダカ |

集団ねぐら |

カワウ、ゴイサギ、ササゴイ、ダイサギ、コサギ、チドリ類、シギ類 |

|

繁殖地 |

水鳥類、両生類全般、水生昆虫類、 |

|

採餌地 |

カワネズミ、コウモリ類、水鳥類、カエル類 |

|

移動経路 |

両生類、回遊性魚類 |

|

物質生産・循環 |

物質生産 |

植物群落全般、植物プランクトン |

物質循環 |

回遊性魚類(生物による物質の移動) |

|

○注目種・群集の抽出の例

これまでの作業を踏まえて、「上位性、典型性、特殊性」の視点から種・群集を抽出した例を示した。

なお、実際に調査・予測・評価を行う注目種・群集を抽出するには、対象地域の生態系と事業実施に伴う生態系の変化をよりよく指標する種・群集であるかという観点とともに、適切な調査・予測・評価手法が選定できる種・群集であるかという観点を考慮する必要がある。

上位性

○栄養段階の上位に位置し、主に水域に依存する動物を捕食する種・群集

カワウ、ヤマセミ、カワセミ、ゴイサギ、コサギ、オオサンショウウオ

○栄養段階の上位に位置し、水界への依存性の高い種・群集

オオサンショウウオ

典型性

○水域が本来持っている性質に適応した種・群集

・表流水による河床の攪乱などの基盤環境の変動に適応した種・群集

ヤナギ河畔林、ツルヨシ群落、カワラハハコ、カワラヨモギ、カワラハンミョウ(砂質の河原)

・河川の上流下流のつながり、水域から陸上への移行部などの連続性を指標する種・群集

カワネズミ、オシドリ、ウナギ、アユ、ヨシノボリ、ゲンジボタル、モクズガニ

・河川形態の多様性を指標する種・群集

トビケラ類、カゲロウ類などの水生昆虫

・河床の微小な生息場所(ミクロハビタット)を指標する種・群集

アカザ、トビケラ類(礫底に典型)、地表性甲虫類(河原)

○河川生態系の機能を指標する種・群集

・物質生産機能を指標する種・群集

ヤナギ河畔林、沈水植物群落、付着藻類

特殊性

○局地的に異なる環境に依存する種・群集

・湧水周辺に依存する種・群集

ホトケドジョウ、トゲウオ科の魚類、バイカモ

・古生層岩壁に依存する種・群集

岩上草本植物群落(イワタバコ群落)