生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)

2-4 環境影響評価の項目、調査・予測・評価手法の選定

(1)重点をおいて評価すべき評価項目の検討

スコーピングの考え方、進め方として、実際に行う調査、予測、評価の順とは逆に、まず何に重点をおいて評価すべきかという評価項目を設定し、その適切な評価を行うために必要な予測項目・手法を選定し、次いでその前提として必要な調査項目、手法を選定する。

具体的には、事業特性から想定される環境影響と地域の環境特性を踏まえて、生態系のどのような部分が最も大きく変化するか、またどこに影響が及ぶと最も大きな生態系の変化が生じるかなどについて検討し、生態系の環境影響評価において重点的に評価すべき評価項目を第一に設定する。このため、地域概況調査の結果から評価する上で重要な類型区分を選定し、対象とする生態系の構造・機能の概略を検討することが必要である。

次にこれを踏まえて最も適した注目種・群集を選定し、必要な評価手法、予測項目・手法、その前提として必要な調査項目・手法について選定する。

(2)評価する上で重要な類型区分の検討、選定

陸水域における事業では「陸域から水域へ」、あるいは「水域から陸域へ」という大きな環境の変化をはじめとして、前項に示した生態系の類型区分での様々な影響が予想される。どこで、どのような類型区分が影響を受けるのかを明らかにする必要がある。

事業が対象地域の生態系のどの部分に影響を及ぼすかを検討するために、事業特性の整理により、影響要因の種類、範囲、時期などを検討し、それが地形・地質、水環境などの基盤環境や生物群集に及ぼす「環境要素の変化」を想定する。さらに、これらの「環境要素の変化」やそこから派生する影響が直接的、間接的に及ぶと想定される類型区分を「評価する上で重要な類型区分」として選定する。

なお、事業ごとの技術指針においては標準的な影響要因や環境要素が示されているが、これを参考にしつつも、これにこだわらず生態系やそれぞれを構成する環境要素に対する影響を捉える観点から幅広く検討することが必要である。

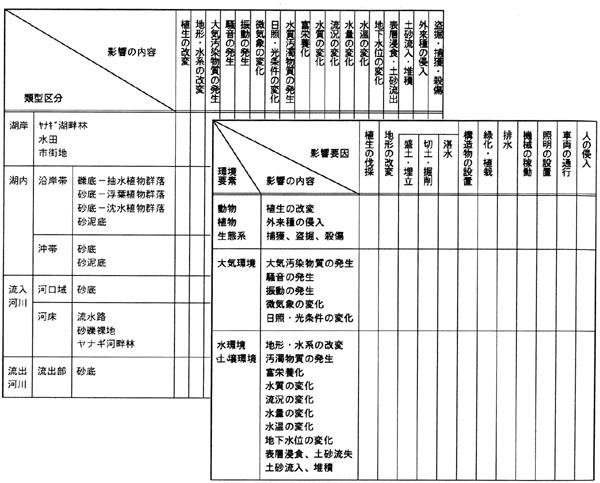

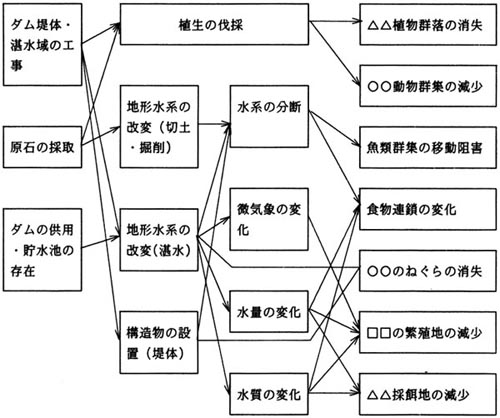

事業による影響要因と影響を受ける環境要素は、要因と影響内容との関連について検討し、マトリックス表や影響フロー図などを用いて整理する(表III-6・図III-11)。

このような手段で影響の検討結果を整理し、事業者が事業による影響をどのように捉えているかを分かりやすく示すことが必要である。影響フロー図は、従来の表やマトリックスによる項目、項目間の関連等の検討だけでなく、事業による影響要因が類型や生物種・群集にどのような過程をへて影響を与えるかを検討するために有効である。ネットワーク的関係を持っている影響要因と環境要素や生物との関係を分かりやすく示し、また、マトリックスでは表現しにくい影響の伝播経路を示すこともできる。ただし、作成したフロー図にもれがないように、従来のマトリックスも作成して相互にチェックすることも必要である。

なお、マトリックスや影響フロー図はここに示した以外にも様々なものを作ることができ、フロー図の線の引き方も作り手の考え方によって異なる。したがって、例示したものが標準的であるということではない。(第I部陸域、第II部海域にも同様の例示があるので参考にすること。)

以下に重要な類型区分選定の視点をあげた。

【重要な類型区分選定の視点】

|

「評価する上で重要な類型区分」には上記1)のように基盤環境が直接的改変を受ける類型や、4)のように影響が及ぶ範囲に生息する動物の行動圏に含まれる他の類型など、影響の内容が異なる類型が含まれる。このため、類型相互の関連を整理しておくことが必要となる。

なお、ダム事業における貯水池の出現や、堰事業における湛水域の出現といった、供用時に新たな「類型区分」が出現する場合は、予測・評価の参考となるよう、例えば近傍にある止水域や同種事業によって生じた既存の止水域など、類似の類型を検討、選定しておくことが望ましい。

表III-6 マトリックス表の例

図III-11 影響フロー図の例

(3)対象とする生態系の構造・機能の概略検討

前項(2)で選定された「評価する上で重要な類型区分」を対象に、生態系の構造、機能について概略の検討を行う。

1)生態系の構造

対象となる類型区分における生態系の構造として生息空間、種間の関連などを把握する。

生態系の構造の把握については、生態系のタイプや、「構造」を捉える切り口により、その方法が異なるが、スコーピング段階における構成要素間の関連の概要把握という面からは、既存資料調査や概略踏査の結果から、生態系構成要素として生息すると想定される動植物種、群集と、それらの生態的特性(表III-7)を整理し、以下に示した視点などから、関連する構成要素を類型区分ごとにまとめることが基本である。

【関連する構成要素を整理する視点】

|

陸水域生態系では特に水環境にかかわる生息場所の制限要因や、水域内外の移動、回遊、生活史における水域依存性などの視点で得られる情報を最大限表現しておくことが重要である。

表III-7 生態系の構造を把握するための基礎情報となる動植物の生態的特性(例)

基盤環境との対応関係 |

植物群落 |

・一般的な分布特性(地域、気候帯など) |

植物種 |

・生育基盤の特性(類型区分、地形・表層地質、土壌・底質、攪乱頻度、水深、土壌湿度、光条件など) |

|

動物種 |

・一般的な分布特性(地域、気候帯、上流域・中流域など)、行動圏 |

|

種 |

植物群落 |

・相観(水辺林、湿性草地、抽水植物群落、浮葉植物群落、沈水植物群落など) |

植物種 |

・生育する群落 |

|

動物種 |

・動物個体の大きさ(個体重;生活形グループの区分ができる程度の相対的なもの) |

2)生態系の機能

対象となる類型区分における生態系の機能として、環境維持、形成、物質生産、循環などについて把握する。

生態系の機能の把握についても構造と同様、生態系のタイプや捉え方によりその方法が異なるが、機能は構造に比べ捉えにくい面を持っている。スコーピングにおける概要把握の段階では機能と構造が密接に関係していることから、構造として整理された結果を基に、環境の形成・維持、物質生産・循環などの視点(表III-8)で、類型区分ごとに関連が深い基盤環境要素や動植物種を想定して整理することが基本である。

機能としてあげられる性質の多くは程度の差はあるがあらゆる生態系が持っていると考えられるので、特徴を見失うことのないよう、対象とする生態系ごとに何が重要な機能であるか整理する。

表III-8 生態系の機能の例

機能の例 |

河川 |

湖沼 |

環境形成・維持 |

・微気象の形成 |

|

生育・生息空間の形成・維持 |

・植物の生育場の形成 |

・植物の生育場の形成 |

物質生産・循環 |

・物質生産(河畔植生、抽水植物群落、付着藻類など) |

・物質生産(移行帯の植生、抽水・浮葉・沈水植物群落、付着藻類、植物プランクトンなど) |

(4)注目種・群集の抽出

前年度報告書では、陸域及び海域の生態系における注目種・群集の抽出にあたり、上位性、典型性、特殊性の視点の考え方が整理されている。陸水域生態系でもこれらの視点を踏まえつつ、注目種・群集を検討するが、陸水域生態系の特性から以下の2つの留意点があげられる。

1)生活史における水域への依存度

2)水界の持つ連続性、変動性という特性

水域への依存度については陸水域生態系における予測評価が、「水」と、地形、底質など水環境に密接な基盤環境の変化の予測を基礎にすることを考慮すれば、水域への依存度の高い種を抽出することが必要となる。これはすべての視点であてはまると考えられる。

連続性、変動性などの視点は、特に河川では、これらの諸性質が自然河川本来の姿を示していることから、典型性の視点のひとつとして捉えることが適当である。

上記を踏まえ注目種・群集を適切に選定するためには上位性等の視点のみならず、生活形グループの代表的な構成種を考慮することも必要である。

また、選定にあたってはまず候補となる種・群集を抽出し、その中で事業の影響を適切に指標する種・群集であるか、適切な調査・予測手法が選定できるかなどを考慮して、段階的に選定していくことが必要である。

なお、後述するように陸水域では漁業対象種や、国内あるいは地域外からの移入種の動向を把握する必要がある場合が多いが、上位性、典型性及び特殊性の視点では注目種・群集は基本的には在来種から選定するものとする。陸水域生態系における注目種・群集の抽出の考え方及び抽出方法について以下に整理した。

1)上位性

(前年度検討会報告書における記載) 生態系を形成する生物群集において栄養段階の上位に位置する種を対象とする。該当する種は相対的に栄養段階の上位の種で、生態系の攪乱や環境変動などの影響を受けやすい種が対象となる。また、対象地域における生態系内でのさまざまな食物連鎖にも留意し、小規模な湿地やため池などでの食物連鎖にも着目する必要がある。そのため、対象地域の環境スケールに応じて、哺乳類、鳥類などの行動圏の広い大型の脊椎動物以外に、爬虫類、魚類などの小型の脊椎動物や、昆虫類などの無脊椎動物なども対象とする。 |

陸水域生態系においても栄養段階の上位に位置する種・群集に着目するが、「小規模な湿地やため池」の例で示されているように、陸水域のスケールに応じた種・群集の選定に留意する必要がある。陸水域を生息域に含む上位種の中には陸域を主要な生息域とする行動圏の広い動物もあるが、陸水域生態系への影響把握という観点からは、陸水域への依存性のより高い種・群集に着目する必要がある。

選定種・群集の例

○陸水域に依存し、栄養段階の上位に位置するもの

・哺乳類では魚食性のカワネズミ

・鳥類では魚食性のミサゴ、カワセミ類、ウ類、サギ類等

・魚類ではイワナ、ヤマメ、ウナギ、ナマズ等

・小規模な池沼における肉食性水生昆虫のタガメ等

2)典型性

(前年度検討会報告書における記載) 対象地域の生態系の中で重要な機能的役割をもつ種・群集や、生物の多様性を特徴づける種、群集を対象とする。該当するものは、生物間の相互作用や生態系の機能に重要な役割を担うような種・群集(例えば、植物では現存量や占有面積の大きい種、動物では個体数が多い種や個体重が大きい種、代表的なギルドに属する種など)、生物群集の多様性を特徴づける種や生態遷移を特徴づける種が対象となる。また、環境の階層構造にも着目し選定する必要がある。 |

陸水域生態系においても、上に示した視点を中心に種・群集を選定するが、表流水による河床の攪乱といった基盤環境の変動や、河川の上下流のつながり、水域から陸上への移行部といった連続性など、陸水域が本来典型的に持っている性質に適応した種・群集の視点をより重視する。

なお、陸水域生態系の機能は陸水域が本来持っている性質と表裏一体と捉えることができるので、機能に関わりが深い動植物が見いだせる場合は、典型性の視点として注目種・群集に選定する。

前述のとおり、水域の持つ連続的な環境条件を生活の上で利用する「連続性」の視点は、典型性の区分に含まれると考えられるが、特に遡上・降河する回遊性の生物が存在する河川では、事業に伴う移動経路の分断が起こると、影響が単に地域やその周辺のみならず、集水域全体に及ぶことも懸念される。生物の河川縦断方向への移動性は影響を予測評価する視点として重要性は極めて高いと考えられ、水域の連続性に強く依存する種には特に着目し、陸水域生態系の典型性では必ず考慮する必要がある。また、陸水域が陸域や海域と連続していることから、双方を生息の場としている生物種も多く、水域から陸上への移行部、湿原、汽水域などの移行帯の存在を示す連続性の視点も重要である。

さらに、隔離分布する淡水魚類など、連続性が失われて地理的に隔離された水域を指標する種・群集についても典型性の視点として考慮する必要がある。

河川では特有の性質として、表流水による河床の攪乱などの基盤環境の変動が大きいことがあげられるが、河川の変動性は事業の実施により損なわれることの多い特性であり、この視点も重要である。

また、前述のとおり、生活史における水域への依存度を考慮して注目種選定を行う必要がある。例えば、渡り鳥は中継地や渡来地として生活史の一時期を特定の陸水域等に依存して生活するものが多く、この特定の陸水域等にとってはその生態系の構造や機能を規定する大きな要素となっていることも多い。このように一時期であっても生態系に重要な位置を占める種群に着目することも重要な視点である。

選定種・群集の例

○生物間の相互作用や生態系の機能に重要な役割を持つ種・群集

・多くの動植物群集のハビタットとなるヤナギ群落、ツルヨシ群落、ヨシ群落等

・生食連鎖、腐食連鎖等の生産構造を指標する底生動物、魚類(アユなど)

・渡来地・中継地として河口部や湖沼に訪れるガンカモ類

○生物群集の多様性、生態遷移を特徴づける種・群集

・しばしば河床が撹乱されることにより存続するヤナギ群落

・自然性の高い渓流に生息するカワネズミ

・渓流の一定範囲に生活し、水中も利用するカワガラス等

・水域で繁殖し、成体は陸上も生息域とするカエル類、サンショウウオ類、ホタル類、トンボ類等

・河川形態に特有な底生動物類

・河畔の砂礫地に生育・生息するカワラノギク、カワラハンミョウ等

○水域の連続性を典型的に特徴づける種・群集

・産卵期に河川を遡上するサケ、マス、ワカサギ、イトヨ、シラウオ等の遡河回遊魚

・産卵期に海域へ降河するウナギ類、アユカケ、ヤマノカミ等の降河回遊魚

・幼期を海域で過ごすアユ、ヨシノボリ、小卵型カジカ等の淡水性両側回遊魚

・産卵期に河口部へ降河するモクズガニ等の甲殻類

3)特殊性

(前年度検討会報告書における記載) 小規模な湿地、洞窟、噴気口の周辺、石灰岩地域などの特殊な環境や、砂泥底海域に孤立した岩礁や貝殻礁などの対象地域において占有面積が比較的小規模で周囲にはみられない環境に注目し、そこに生息する種・群集を選定する。該当する種・群集としてはこれらの環境要素や環境条件に生息が強く規定される種・群集があげられる。 |

陸水域生態系では水域が水を通して連続した環境であることや、水底の基盤環境要素が把握しにくいことなどから、陸域にみられるような特殊な地形・地質環境を抽出しにくい面があると考えられるが、例えば湧水地や支流流入部、ワンドや内湖、孤立して残る自然性の高い水域など、局地的に水質、水温等が異なる環境といった視点から注目種・群集を選定することで、影響がより把握しやすくなると考えられる。

選定種・群集の例

○特殊な環境を特徴づける種・群集

・河川の中の温水域に生育するチスジノリ

・ワンドに依存して生息するイタセンパラ

○比較的小規模な水辺環境を特徴づける種・群集

・きわめて限定された清澄な水域に生育するカワゴケソウ科植物

・湧水起源のかぎられた水域に生息するホトケドジョウ

・汽水域のごく一部に残存するヨシ群落に生息するヒヌマイトトンボ

4)注目種・群集の抽出にあたっての留意点

海域生態系では生態系の機能を考えるにあたり、無視することができない現存量をもつ漁業対象の種苗放流種の取り扱いが着目点のひとつとしてあげられている。陸水域生態系でも、特に魚介類で海域生態系と同様の場合が想定される。

種苗放流種を含め、国外あるいは地域外からの移入種による攪乱が及んだ陸水域生態系、または及ぶことが予測される陸水域生態系を考えるとき、これらの在来種に対する影響も把握する必要がある。

注目種・群集は基本的に在来種から選定するものとするが、移入種についても対象とする生態系の構造及び機能の面から整理を行い、注目種・群集の予測評価に際して必要な要素と判断される場合は調査対象として扱う必要がある。

(5)調査・予測・評価手法の選定

スコーピング段階では影響要因の整理結果、地域概況調査の結果、類型区分の検討結果、生態系の構造や機能に関する概略検討結果、注目種・群集の検討結果などに基づき、陸水域生態系への影響を客観的に把握できる調査・予測・評価の手法を選定する。このため、事業の影響特性に応じた手法選定の考え方、重点化・簡略化を含めた効果的な技術手法について検討する。

1)評価項目、手法の選定

事業特性から想定される環境影響と地域の生態系の特性を踏まえて、生態系のどのような部分が最も大きく変化するか、またどこに影響が及ぶと最も大きな生態系の変化が生じるかなどについて検討し、生態系の環境影響評価において重点的に評価すべき評価項目を選定する。

さらに、基本的事項や主務省令(技術指針)に示された回避・低減に関する評価の考え方を踏まえ、複数案の比較検討などの評価手法について選定する。

2)予測項目、手法の選定

予測は地形改変や水量、水質、水温等の変化など基盤環境の直接的変化、人為影響の拡大による基盤環境の変化、さらには相互関係を持つ動植物に徐々に現れる変化などの間接的な影響に分けて行う。

予測は事業特性にかかわる影響要因と環境要素の関連を整理した上で行い、直接的影響については、基盤環境の改変の程度について把握し、構成要素への影響について可能な限り定量的に予測する。また、間接的影響については構成要素の相互関係から波及する影響についてできるだけ定量的に予測もしくは既存事例や専門家の意見等を参考に定性的に予測する。予測に用いる手法についてはその選定理由、適用条件・範囲を明らかにすることが必要である。

注目種・群集について影響を予測するには影響をどのようにとらえるかが重要である。現在の科学的知見では生態系全体の変動まで予測できるモデルは少ないので、生態系を取り囲む基盤環境要素の変化を予測して、注目種・群集への影響を検討するのが現実的な手法である。

また、生態系の構造や機能のどの部分を対象とするのか、予測結果のアウトプットを何にするかにより、予測手法は大きく変わる。陸水域における基盤環境要素の多くは物理・化学的な数値で示され、比較的定量的な予測手法を用いることができる。この定量的予測手法としては数値モデルによるシミュレーションが一般的であり、表III-9に示したような従来のモデルから選定することができる。

なお、予測においては次の点に留意する必要がある。

【予測手法の選定に関する留意事項】

|

表III-9 定量的な予測が可能な基盤環境要素と予測手法の概要

環境要素 |

予測項目 |

対象範囲 |

要因 |

普通使われるモデルの |

備 考 |

高潮 |

水位 |

感潮域 |

台風 |

一次元高潮モデル |

河口における高潮偏差の実測値を境界条件に用いるか海の高潮計算結果をつなぐ。湖沼で行われることはない。 |

津波 |

水位 |

感潮域 |

地震 |

1次元津波モデル |

同上 |

流れ |

水位、流速・流向 |

順流域 |

河川水 |

水平1次元 |

河川では、水平1次元か鉛直2次元、湖沼等では鉛直1次元、鉛直2次元、3次元が利用される。 |

河川地形 |

河床形状 |

順流域 |

洪水流 |

各種送流土砂公式及び土砂保存則 |

従来水平1次元で扱われ、河川断面の平均水深の変動と送流土砂量が評価されている。 |

熱(温排水) |

水温 |

順流域 |

発電所等 |

温排水拡散モデル |

陸水域に放出される温排水は沿岸域に比べて一般に規模が小さく、温排水拡散予測の事例は少ない。 |

水温・塩分 |

水温 |

順流域 |

熱収支 |

水温・塩分に関する移流・拡散モデル |

水温に関する拡散では水と大気との熱交換過程を含むのが普通である。海からの塩分を問題とする場合、鉛直多層の扱いが必要になる。 |

濁り |

SS |

順流域 |

工事、降雨、洪水、ダム |

SSに関する移流・拡散モデル、沈降を考慮する場合あり。 |

工事による濁りを問題とするときは、非出水時と出水時に分けて予測する。 |

pH |

pH |

順流域 |

コンクリートを扱う工事等 |

アルカリ度、全炭酸の移流・拡散モデルよりpHに変換 |

水面の二酸化炭素の交換、有機物の分解に関する炭酸イオンの増加、及び排水などに伴うpHの変化が計算できる。原則として環境中のpHが極端に酸性またはアルカリ性にかたよっていない時に有効である。 |

水質 |

BOD |

順流域 |

集水域の変化による負荷の増加等 |

移流・拡散モデル |

河川ではBODを対象とすることが多い。河川流下過程ではBODの減衰を考慮する場合がある。 |

水質 |

植物プランクトン |

感潮域 |

湖沼・ダム・堰による水回転時間の長期化、栄養塩負荷量の増加 |

生物・化学過程を考慮した移流・拡散モデル |

生産速度、分解速度、死亡速度等の定式化において極めて多様なモデル化の方式がありえ、循環速度を規定するパラメータ数も多くなるため、地域にあったモデルを作成することが必要。 |

3)調査項目、手法の選定

調査項目、手法の選定段階では予測・評価項目、手法の選定を受けて、予測に必要な項目を得るための調査手法、範囲、時期・季節、回数などを事業特性及び地域特性を踏まえて検討する。この際、下記の点に留意する必要がある。

なお、事業計画の熟度が低い段階で調査計画を立案することや、調査を実施している過程で新たな調査を実施することが必要になることもあるので、調査計画は柔軟に変更可能なものとして設定することが望ましい。

【調査手法の選定に関する留意事項】

|

調査項目の例を表III-10に示した。調査項目は注目種及び群集の生態及び他の生物との関係や、基盤環境との関係が主体であり、基盤環境については地形、水質、底質など水域の持つ物理化学的特性などの調査が重要であり、「植物」「動物」「水環境」をはじめとする他の調査項目と関連づけて実施する必要がある。

表III-10 調査項目の例

調査対象 |

調査項目の例 |

基盤環境 |

気象、地形・地質、土壌 |

植物、植生 |

分布、現存量、生産量、構造、組成、遷移系列、群落環 |

注目種・群集 |

分布、個体数、現存量、密度 |

生態系の構造、機能 |

基盤環境の形成・維持 |